胎儿期四叠体池囊肿合并重度脑积水进展演变1例

2021-11-06王迎宾马云富

耿 健 王迎宾 马云富

1 病例资料

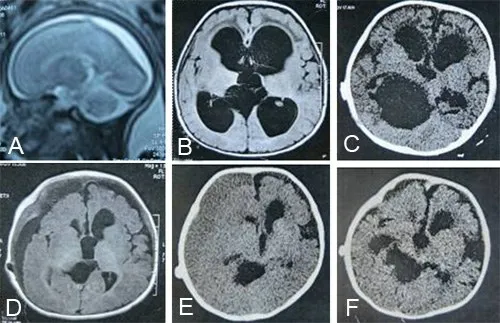

3个月女性患儿,因发现头围增大10 d入院。孕24周3 d胎儿四维彩色超声检查示脑中线偏右处见一范围约10 mm×6 mm的囊性无回声区。孕27周胎儿MRI检查示右侧小脑半球占位,大小约12 mm×8 mm×5 mm(图1A)。至孕37.5周,超声检查显示囊性无回声区增大至18 mm×15 mm。至孕40周4 d,顺产,出生体重3 200 g,发育正常。患儿生长至3 个月时,家人发现其头围异常增大,反应较前变差,双眼下视,无呕吐等。体格检查:神志清楚,前囟稍膨隆,大小约4 cm×5 cm,张力稍高;双眼落日征阳性,头围约45.5 cm。入院诊断:脑积水(梗阻性);四叠体池囊肿。入院头颅MRI检查示右侧小脑半球见大小约51.9 mm×49.3 mm×43 mm异常信号影(图1 B),考虑四叠体池囊肿可能性较大。

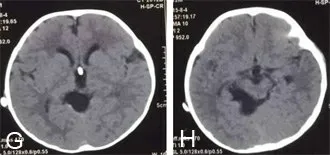

患儿有手术指征,拟一期行脑室-腹腔分流术以减轻脑积水症状,二期行第三脑室底+四叠体池造瘘术。排除手术禁忌症后行右侧脑室-腹腔分流术。术后落日征消失,术后5 d复查头颅CT示大脑大静脉池及右侧桥小脑角区类圆形液性密度影,大小约45.2 mm×46.9 mm×45.7 mm(图1C)。术后2周再次出现双眼下视,遂行神经内镜下第三脑室底造瘘+四叠体池-囊肿造瘘术,分别于双侧乳头体与漏斗三角区中心及四叠体池囊肿壁无血管处造瘘。术后21 d 复查头颅MRI示四叠体池囊肿较术前明显缩小(图1D)。术后37 d再次出现落日征,食欲差,复查头颅CT 示双侧脑室及第三脑室不大,右侧额颞部颅板下见弧形稍高密度影(图1E),考虑慢性硬膜下血肿,手术指征明确。遂行右侧慢性硬膜下血肿钻孔引流术,术后7 d 复查头颅CT 示右侧硬膜下血肿消失,双侧额颞部颅板下可见少量弧形低密度影(图1F)。患儿病情稳定,遂出院。随访1年,患儿生长发育及智力接近正常同龄儿水平;复查头部CT示侧脑室逐渐缩小,四叠体池蛛网膜囊肿体积无异常变化(图1G、1H)。

图1 胎儿期四叠体池囊肿合并重度脑积水手术前后影像学表现

2 讨论

颅内蛛网膜囊肿(intracranial arachnoid cysts IAC)指脑脊液被包裹在蛛网膜所形成的袋状结构内构成的囊肿。本例ICA 发生于四叠体池,起病隐匿,病情发展缓慢,早期症状不明显。发病机制多认为其源自胚胎期原始脑膜残留和异常分化,可合并不同程度脑发育畸形,尤以胼胝体缺如和(或)发育不良多见,其他还包括透明隔缺如、小脑蚓部发育不良、颅裂畸形、动脉瘤等。

本病治疗原则大致统一:合并梗阻性脑积水时,应手术治疗;无症状或症状轻微,一般采用保守治疗,须密切观察病情变化。文献报道当囊液蛋白成分高于1 g/L时,有出血的病例术后易引起分流管堵塞。随着显微手术技术的成熟和微创技术逐步发展,神经内镜治疗ICA优势明显。

因本文患儿年龄小,造瘘口易闭合,故造瘘术后原分流管未特殊处理,保持开放状态。术后硬膜下血肿可能和过度引流有一定的关系,本文病例选用低压、定压引流管。如果选用可调压分流管,根据脑室情况及时调整分流泵压力,可减少硬膜下积液和血肿。

本文患儿入院时有重度脑积水,因年龄小,抵抗力弱、大脑发育不完善、脑脊液吸收机制不成熟、脑脊液吸收障碍,故先行右侧脑室-腹腔分流术。该手术简单,有效,并发症少,可充分缓解患儿脑积水所致的压迫症状。随着大脑发育及药物应用,术后落日征消失,进食改善;术后2周再次出现眼球下视,考虑与囊肿压迫有关,遂采用神经内镜下囊肿-脑室造瘘术,使囊腔与脑室相通。该治疗方案的优点在于先行降低颅内压,减轻脑积水症状,提高后续手术成功率和病人生存率。术后随访1年,患儿生长发育及智力接近正常同龄儿水平,效果满意。

总之,四叠体池ICA 有颅内压增高、局灶性神经损害症状及脑功能障碍时,应及时手术治疗,手术方式以神经内镜下开窗手术为首选,但应结合具体情况制定个体化治疗方案;无明显异常症状者,应定期复查。