从脱贫攻坚到乡村振兴:新内生发展理论视角

2021-11-04张行发徐虹张妍

张行发 徐虹 张妍

DOI: 10.13253/j.cnki.ddjjgl.2021.10.005

[摘 要]激发乡村内生发展动力,实现乡村内生式发展是乡村振兴的重要路径选择。基于新内生发展理论,探讨了贵州省Y县在社会力量帮扶下实现脱贫攻坚并向乡村振兴转化的新内生式发展动态过程,揭示了县域新内生式发展的路径和模式创新。研究发现:“企业包县,整体脱贫”社会扶贫过程是充分利用内外优势资源发展特色产业、注重扶志扶智、突出长效可持续发展的动态过程;从脱贫攻坚到乡村振兴,外部帮扶力量正催生内生发展动力,内外协作激发了内部产业发展活力,县域发展不再单纯依赖外部力量注入,通过审视自身的优势资源和发展定位,制定新的发展战略和计划,组织动员居民参与到地方优势产业发展中去,因地制宜创新利益联结机制,提升居民自我发展能力,内生发展活力被有效激发,农民主体性地位凸显,拓宽了居民可持续生计途径,巩固了脱贫攻坚成果,地方逐渐形成自我发展和调控能力,为当下脱贫攻坚到乡村振兴的有效衔接提供了新的思路和地方创新做法。

[关键词]脱贫攻坚;乡村振兴;新内生发展理论;Y县

[中图分类号] F323[文献标识码]A 〖BP(〗文献标志码〖BP)〗[文章编号] 1673-0461(2021)10-0031-09

一、研究背景

2020年我国832个贫困县实现了全面脱贫,现行标准下的农村人口实现全面脱贫,2021年中央一号文件强调要实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。前期的脱贫攻坚主要解决 “三农”发展中的底线问题,但是乡村发展中的不平衡、不充分问题依然较为严峻,虽然现行标准下的绝对贫困问题得到解决,但相对贫困问题依然存在,巩固脱贫攻坚成果并有序实现乡村振兴是当下的重要任务。关于如何巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接学者展开了多维度研究,包括衔接的逻辑[1-2]、衔接的路径[3-4]、衔接的难点[5-6]等。脱贫攻坚只是乡村振兴的重要部分,乡村振兴应以脱贫攻坚为基础,实现产业、人才、组织等多方面的振兴,其涉及到乡村发展的多个层次和领域,系统描绘了未来乡村振兴的全貌。迈入新的发展时期,乡村在发展中仍然面临着严重的人口老龄化、空心化和青壮年流失的发展困境,产业结构不合理、劳动力外流、缺乏内生发展动力也成为阻碍乡村全面振兴的多重桎梏。传统的乡村建设依靠外来资源注入,乡村内部缺乏自我决策和管理的权力,缺乏支撑自身发展的本土要素,内部社会创新容易被抑制[7],而“三农”问题的治本之策应该回归到“三农”本身,从乡村的内部找到突破点[8]。因此,在新发展格局下要激发乡村内部发展动力,实现乡村的内生式发展。中共中央国务院发布的《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》也提出在衔接中要坚持群众主体、激发内生动力。乡村的内生式发展已经成为当下的现实问题,也成为破解乡村全面振兴难题的一条有效路径。为更好地回应当下脱贫攻坚到乡村振兴的重大社会现实需求,以顺利脱贫攻坚案例地——贵州省Y县为研究样本,基于新内生发展理论,探索县域乡村经济发展如何充分利用内外部资源,实现脱贫攻坚到乡村振兴新内生式发展衔接的过程。研究拟从以下两个方面进行:第一,关注脱贫攻坚过程中“企业包县,整县脱贫”的帮扶过程与重点,探讨外部力量推动贫困地区脱贫攻坚的创新思路和实践做法;第二,关注脱贫攻坚与乡村振兴衔接过程中的内生动力激发路径、动态过程以及蕴含的价值意蕴和逻辑,研究可为脱贫攻坚与乡村振兴衔接相关研究和地方实践提供新的视角和思路。

二、文献梳理与理论视角

(一)新内生发展理论

“内生”概念源于植物学的用语,指的是某种植物,如单叶植物不受外在条件的左右,从茎的内部生长出与母茎相同的新个体[9],后来学者将“内生”一词运用到发展研究中去。外源式发展模式过多依赖外部因素,并且以追求经济增长为主要目标,这种发展方式造成了乡村地区经济、文化独立性的丧失[10],面对外源发展模式逐利特征对乡村资源的掠夺,阻碍了地方自主发展权限的困境,研究与实践中也逐渐兴起了对传统外源式发展模式的反思。1975年瑞典Dag Ham-marskjüld财团在联合国报告《我们现在怎么办(What Now)》中首次提出内生发展(endogenous development)。日本鹤见和子等也在此基础上提出了内生发展概念,定义为“不同地区的人群及其集团按照其固有的自然生态环境和传统文化的要求,参照外来的知识、技能和制度自律地创造出来的”[11]。国内学者张文明、马荟等认为内生发展应该包含本地资源利用、地方居民参与、居民地方认同等要素[12-13]。内生式发展模式与传统外生式发展模式有所不同,其强调动员乡村的内部资源来推动乡村经济社会发展和环境改善,不依靠外部资源,主要依靠内部自身努力等[14],这也致使部分研究者批判认为早期的内生式发展理论陷入了“桃花源”式的理想主义困境,乡村是一个社会体,不可能在单一视角下被独立建构[15]。新内生发展理论应运而生[16],其认同内生发展所提出的要素,并对内生和外生理论进行了反思,强调内外部资源共同作用,将外部干预转化为内部发展和建设的动力,是一种可持续发展的理念[17]。新内生发展理论也注重当地资源的有效利用和居民的参与,强调重新定位地区发展,内外市场的充分利用等[18],该理论融合了内生与外生两种理论,强调内外互动的混合动力模式,是当下欧洲发达国家主流的乡村发展理论。结合当下中国乡村发展的实际和国内外不同学者对新内生发展的观点看法,笔者认为当下中国情境下的乡村新内生式发展内涵应该包含以下幾个方面:第一,对本地优势资源的充分利用;第二,不排斥外部因素对地方发展的支持和帮扶,构建内外市场的广泛联系;第三,本地居民的广泛参与并获益;第四,本地居民的地方认同;第五,在内生发展过程中本地居民获得了可持续生计;第六,该发展模式实现了地方的可持续发展,文化也得以保护和传承。

(二)内生式发展与国内乡村振兴研究

传统乡村发展模式主要依赖于国家政策等外部力量的帮扶,这种外源性发展模式对乡村经济发展的自主权造成了一定负面影响。乡村振兴过程中需不断激发自身的发展潜力,内生式发展才是乡村需要实现的发展目标,该发展理念与当下中国乡村振兴具有一定的现实匹配性和契合性,也因此引起了国内学者的极大关注。学者吴重庆等认为乡村振兴离不开外部资金、人才等要素的支持,但农民才是乡村振兴的主体,只有农民参与主导的乡村振兴才是真的乡村振兴,要通过农民组织化重建乡村主体性,培育乡村内生动力[19]。刘晓雯等认为乡村主体性内生动力是以农民为主体,以农民的主体视角需求为导向,外部力量持续投入经济性、社会保障性、政治性助力,构成农民自我发展能力建设体系[20]。学者赵光勇提出乡村振兴要寻找乡村的比较优势,激活乡村的内生资源,给予乡村发展的自主权和创新空间[21],孙九霞等同样认为乡村的发展要提高自主性,激发乡村发展的活力[22]。学者王兰以大兴安岭南麓贫困地区为例,认为“认同、赋权、创新、合作”是新内生发展理论的核心内涵,也是乡村振兴的关键组成要素[17]。

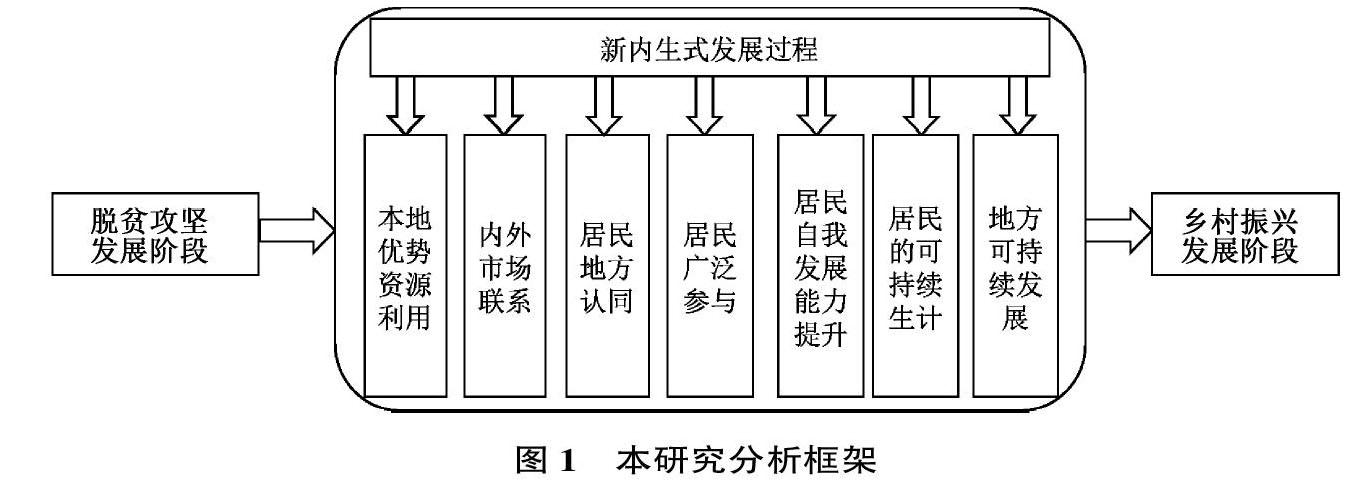

在乡村内生式发展路径探讨上,张方旭认为从外生型发展模式向内生发展模式转变是实现乡村振兴的必然路径,而新乡贤是推动乡村振兴的重要内生资源 [23];也有学者认为应发挥乡村精英能人的带头引领作用,要将外部需求与村庄资源相匹配,搭建多利益主体合作的模式等[24];并且关注乡土文化与现代文化的结合,实现集体经济与小农家庭的集合,实现乡村保障和城乡流动的结合[25]。也有研究者认为主体动员、产业融合和村社理性可激发内生活力,内外系统的反馈响应可以提升内生动力的生命力[26]。从扶“志、智、技”方面增强贫困户的内生动力,提升可持续生计能力并让贫困户在参与中实现成长也被研究者所关注[27]。可见,研究者已经关注到了乡村的内生式发展和农民的主体性问题,尤其在国内乡村振兴大背景下,内生式发展与乡村振兴战略具有高度的适配性,引发了诸多学者对两者关系的思考。为更好地揭示案例地从脱贫攻坚到乡村振兴的新内生式发展过程和路径创新,本研究将从本地优势资源充分利用、内外市场联系、居民地方认同、居民广泛参与、居民的可持续生计、居民自我发展能力提升、地方可持续发展方面入手,构建本研究的分析框架(见图1)。

三、研究设计与数据收集

(一)研究方法

本研究主要探索Y县在脱贫攻坚与乡村振兴过程中的做法,属于“如何”的问题,需要动态

分析Y县如何在外部力量帮扶下实现脱贫攻坚并转向乡村振兴过程中的新内生式发展过程,充分展现内生发展动力如何被激发,采用案例研究是比较适合的[28]。与多案例研究方法相比,单案例研究可以通过对案例存在的现象详细描述来探索事物的一般规律和特殊性[29],因此,本研究采用探索性的单案例研究方法。

(二)研究案例

研究样本选择遵循案例研究中典型性和可行性两个抽样原则,选取贵州Y县为案例地。从研究典型性来看:①脱贫攻坚代表性。Y县曾是贫困人口众多的深度贫困县,脱贫难度大。2018年顺利“减贫摘帽”,2019年剩余贫困村和贫困人口实现“清零”,2020年通过脱贫攻坚大普查,贫困发生率从2014年的37.6%下降至0,历史性地撕下了绝对贫困标签,迈入脱贫攻坚与乡村振兴衔接重要时期。②社会企业帮扶创新性。S集团通过“企业包县”形式对全县开展“长中短”的帮扶,S集团扶贫模式入选全球最佳减贫案例库,小镇旅游扶贫模式入选世界旅游联盟旅游扶贫优秀案例,体现了扶贫的精准性、有效性、创新性,在国内创新了一种可复制、可推广的企业扶贫新模式,为企业开展扶贫工作提供了范例,具有重要的研究价值。③产业发展的特色性。Y县土地破碎、地形切割大,农村地区基础条件差、交通不便,发展大规模的农业和工业都面临着困难,但是却通过充分挖掘地方资源,因地制宜发展茶叶、中草药、蓝莓等特色农业,带动了当地就业,并实现了内外之间的广泛联系,具有产业发展的特色经验做法。在研究的可行性原则上,研究团队与贵州Y县政府部门和S集团等建立了一定的联系,在研究数据的获取上具有一定的便利性和可靠性。

(三)数据收集与分析

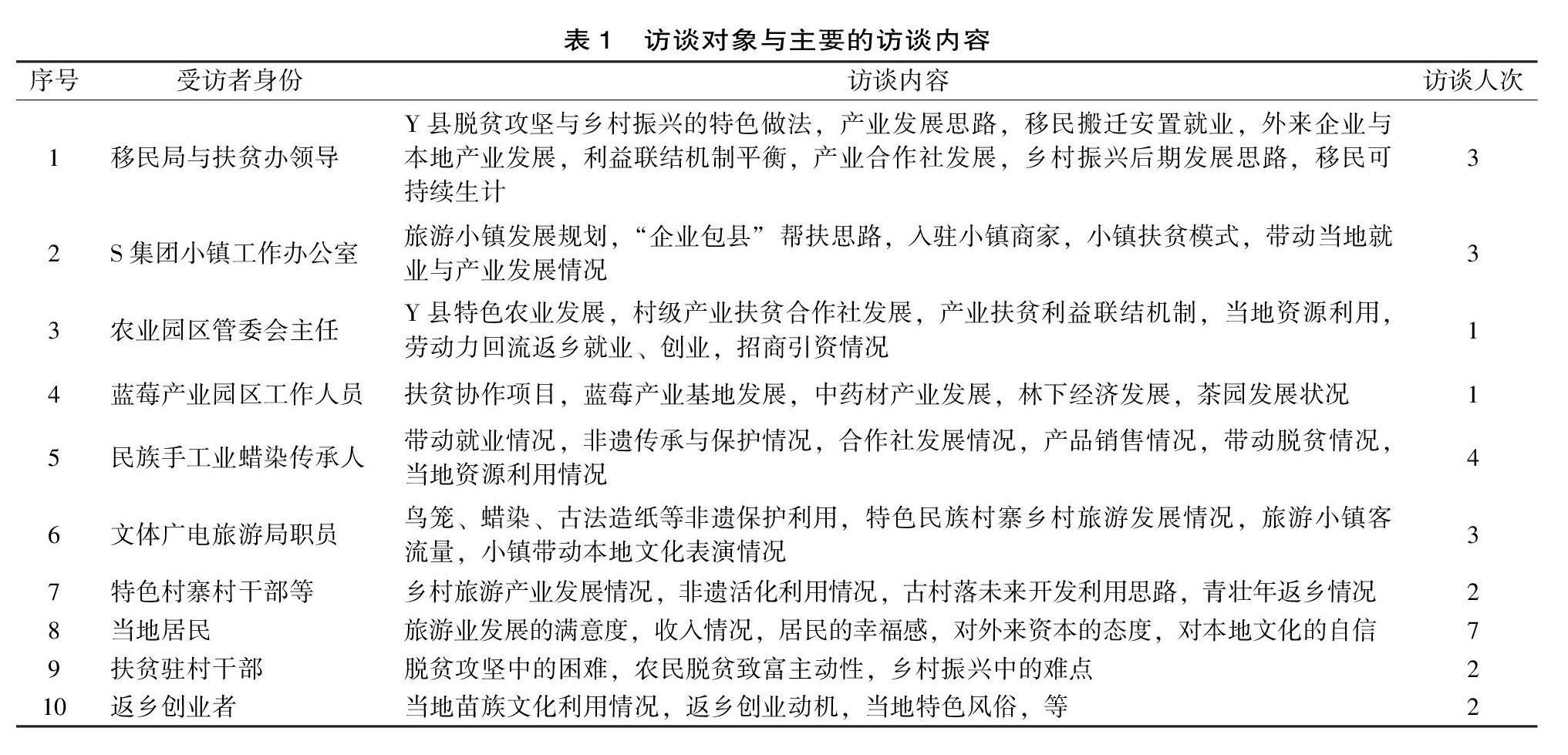

研究数据主要来源于实地调研和半结构化访谈等一手资料,并辅之以政府官方网站、公司内部报告等二手资料,多重资料可以更好地支持资料的三角验证,确保研究结果的可信度。研究团队于2021年5月至6月对Y县进行了全方位的深度调研和访谈,调研访谈对象主要包括以下几类:政府工作人员(乡村振兴局、移民办、农业产业园区、文广旅局、县政府办公室等),S集团旅游小镇工作人员,行业协会工作人员,村寨居民,非遗传承人,民营企业负责人,与每位被访谈者的访谈时间都在40分钟以上,访谈人员与内容见表1。研究团队对访谈资料和录音进行整理,获得了丰富的访谈资料,并获取了乡村振兴局、文化广电和旅游局、移民局、产业发展局等政府部门和S集团旅游小镇等企业提供的文字资料10多份,包含产业发展规划、旅游小镇扶贫报告、Y县非物质文化遗产传承名录等多种资料。

研究对访谈录音、政府提供资料、当地图书馆获取的资料等进行系统归纳总结,梳理了S集团“企业包县”扶貧模式的创新做法及蕴含的可持续发展思维,重点关注Y县在脱贫攻坚到乡村振兴动态过程中内部优势资源的充分利用、内外市场的有效对接、居民的积极参与、当地特色民族文化资源的利用和居民的可持续生计等,可更为深刻地理解Y县如何在外部力量的刺激下通过内部优势资源的有效利用实现脱贫攻坚并与乡村振兴有效衔接的路径和模式创新。

四、案例描述与研究发现

Y县位于贵州省东南部,隶属黔东南苗族侗族自治州,境内有苗族、汉族、水族、布依族等少数民族,多民族聚居创造了独特文化,非物质文化遗产资源丰富,主要有苗族蜡染、古法造纸等国家级非物质文化遗产。2020年全县累计减少贫困人口5.88万,贫困发生率从2014年的37.6%下降至0,撕下了千百年来的绝对贫困标签,县域脱贫成效显著。不管是在产业发展、组织动员贫困人口、因地制宜利用本地资源和内外部市场联系方面等,都体现出新内生式发展的特征和内涵,探索Y县的脱贫攻坚经验对乡村振兴衔接的创新路径和模式有重要的价值和意义。

(一)脱贫攻坚阶段社会力量帮扶模式创新:“企业包县、整县脱贫”

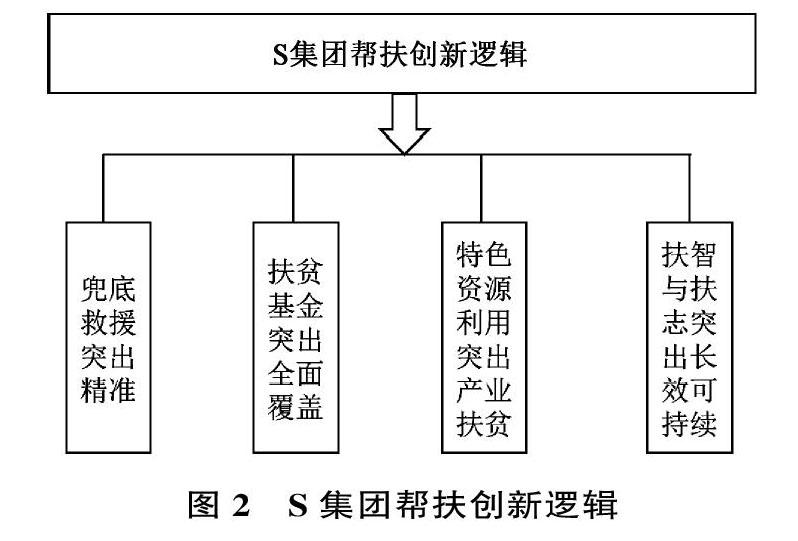

Y县与大型企业S集团形成内外部合作,在全国首创“企业包县、整县脱贫”的精准扶贫模式。S集团的扶贫先后获得全国脱贫攻坚奖创新

奖和全国脱贫攻坚奖组织创新奖,扶贫模式也被评为“全国企业扶贫50佳案例”并入选全球减贫最佳案例库,创新了一种可复制推广的民营企业扶贫新模式,为企业开展扶贫工作提供了范例。S集团扶贫项目突出扶真贫、真扶贫、可持续,并且坚持扶智与扶志相结合,长中短兼顾,注重教育、产业等发展,有效实现了“外引促内育”,激发了县域内生发展动力,实现了本地文化资源的有效利用、带动了本地产业发展、创造了就业岗位、推动了非遗的保护与传承。作为Y县脱贫攻坚与乡村振兴的重要外部帮扶力量,其帮扶创新主要体现在以下3点:

1.精准帮扶当地弱势群体,确保帮扶资金准确到位

作为国家级贫困县,Y县贫困人口众多,S集团将扶贫分为长中短3个阶段。从短期来看,企业投入5亿元设立S扶贫产业基金,将连续10年把每年基金收益的5 000万元,以分类、分对象扶贫方式在全县设公益性岗位和实行生产奖补及生产生活救助,扶助对象主要为弱势群体、无业群体、特殊群体,实现了扶贫的精准对接,如在全县范围内设立村寨保洁员、护林员、护路员、治安消防员、管水员、巡河员等扶贫劳动公益性岗位4 000余个,吸纳1万余人次参与聘岗,年人均增收1 520元,对一些特殊贫困人口通过现金直补进行兜底生活救助,确保其他扶贫方式无法惠及的这类特殊贫困人群也能获得基本生活保障,该举措实现了对弱势群体的精准帮扶,解决了燃眉之急,为后续的发展注入了新的动力。

2.活化利用地方民族文化资源,打造特色文旅小镇

S集团中期帮扶路径为建立旅游小镇,小镇充分带动了Y县20个大行业和50个子行业发展,解决了Y县近2 000个就业岗位,还直接带动6 407名、间接带动12 932名贫困人口增收,旅游小镇的建设还吸引了多彩贵州风、北京图塔酒店、北京云上国旅等多家企业到Y县投资,撬动投资13亿元。旅游小镇建筑风格以苗族、侗族传统特色为基础,以苗侗文化为核心建造,充分展示Y县的历史文化及人情风貌,建成了非物质文化街区尤公街,年轻时尚主题的姊妹街和苗族特色康养主题的苗街;建成了尤公、苗年、鼓楼、锦鸡四大文化主题广场和斗鸡、逗鸟、斗牛三大斗艺场馆,造纸、蜡染、鸟笼三座非遗小院也在小镇落地;引入了苗族蜡染技艺、苗族锦鸡舞等国家级非物质文化遗产元素,实现了“非遗+旅游”的发展模式,有效活化利用了民族特色文化资源,实现了民族地区特色文化资源的有效保护与利用。特色民族手工艺、苗侗美食、苗医苗药、农副特色产品等业态也被引入小镇,提升了地方产品的知名度和影响力。

3.坚持扶智与扶志相结合,突出脱贫长效机制

为更好地推动Y县经济的可持续发展,S集团出资建设了大专职业院校,可容纳3个年级54个班共2 100名学生就读,50%的优秀毕业生可直接录用到S集团就业,实现“就业一人、脱贫一户”目标,对贫困学生通过发放助学金的形式来支持他们深造学习,进一步阻断贫困代际相传。此外,S集團与Y县聚焦技能培训,建立企业岗位需求和贫困户就业意愿两个台账,共同开展全县贫困人口全员培训,有针对性开展贫困户技能培训,每年计划培训2 000名贫困户,每期技能培训结束后,推荐到S集团和县内龙头企业就业,职业教育与就业培训相结合形成扶贫新合力,建立了Y县贫困群众脱贫长效机制。凭借S集团影响力独创了全球轮值镇长制度、举办了国际摄影大赛、开展了国际扶贫论坛、与世界各国和国际组织进行国际交流等各种活动,推动Y县走向世界,极大地提升了居民的精气神和自豪感,增强了脱贫攻坚的志气和信心。

S集团帮扶创新逻辑,如图2所示:

(二)脱贫攻坚到乡村振兴:外部力量推动地方转向新内生式发展

在脱贫攻坚期间,外部帮扶力量通过发展机会识别、兜底救援、文旅项目撬动、后续人才培养等多种形式,带动了当地特色产业发展,创造了就业岗位,帮助Y县实现脱贫攻坚,而迈入脱贫攻坚与乡村振兴衔接时期,县域的发展不再单纯依靠外部力量的帮扶,通过内部力量资源整合、产业布局、内外部的市场联系、拓宽居民可持续生计来源、提升居民自我发展能力等逐渐向新内生式发展方向转变。

1.整合利用本地优势资源,因地制宜发展地方特色产业

新内生式发展强调内外部资源的有效利用,完全依靠内部发展是不现实的理想主义,应该不断从外部获取发展的资源和机会并充分整合内部资源来推动本地产业的发展,S集团等外部帮扶力量给本地产业发展带来了新的机遇和广阔的外部市场。Y县充分利用S集团品牌影响力并挖掘本地资源禀赋,开展了具有地方特色和实效的产业革命。创新实行实施品牌带产业、企业带基地、合作社带贫困户的“三带”产业扶贫模式和“党带群、强带弱、富带贫”的党建扶贫举措;全面推进产业扶贫工程,充分发挥基层党组织的作用,建立“村社合一”产业扶贫合作社,实现对所有行政村和贫困户的全覆盖,通过“企业+合作社+贫困户”的组织方式,大力实施蓝莓、中药材、蔬菜、黑猪等产业扶贫工程;扎实推进林下经济产业发展,考虑到Y县地形和气候等状况,以林药、林禽、林蜂为重点,把发展林下经济作为助农增收、防返贫的新引擎,实现了山区闲置资源有效利用,提高了土地利用效率。此外,充分挖掘利用Y县得天独厚的自然生态优势和民族文化优势,大力打造避暑度假和民族文化观光体验目的地,旅游产业也成为县域发展的重要产业,带动了当地居民的就业,发展收益也得以保留在当地。

2.内外系统资源有效链接利用,激活提升内部发展动力

新内生式发展强调内外资源的有效整合利用,利用自身优势资源获取外部资源,充分将内部发展系统与外部的网络有效链接,这种超地方力量参与到本地发展可以有效弥补地方力量的短板,为本地发展提供有利条件。为更好地推动地方“志”与“智”的提升,Y县不断加强与发达地区之间的人员互动联系,发达地区通过人才支援、人才培训等形式为地方提供先进经验;为更好地提升本地农副产品知名度,不断深化与外部企业之间的互动合作,浙丹食药用菌开发有限公司、Y县云白茶业发展有限公司等多家企业累计投资达数亿元,并且积极组织企业参加东部城市举办的各类节展,通过东西部协作完成农特产品销售,Y县优质的农副产品通过外来企业的包装等得以走向市场,树立了地方特色品牌,提升了地方知名度。例如地方依托外来帮扶力量S集团和中国妇女基金会,建设了妈妈茶园等,整合Y县现有的茶产业链,打造Y县茶叶供应平台,提升了地方茶叶的品牌形象,农民可以直接参与到茶产业链的劳作,获得有尊严的收入,激活了产业内生发展动力。

3.活化利用非物质文化遗产,拓宽居民可持续生计途径

文化认同是新内生发展理论的核心价值理念,是建立地方自信和实现地区发展的基础,它将地方文化作为可供经济开发的资源存量[30]。S集团建设的旅游小镇突出民族文化和当地特色非遗资源,“全国非遗周”在Y县召开并永久落户,苗族蜡染、银饰锻造、鸟笼制作等非遗更是成为当地居民获取生计的重要来源。以苗族蜡染为例,蜡染工艺品制作手工作坊在县域内迅速发展起来,作坊以“公司+农户”的形式,用增加就业作为最直接最有效的脱贫和致富方式,实现一人就业、全家脱贫。为更好地解决贫困妇女就业难题,创造了“订单+扶贫车间+绣娘”的全新利益链接模式,开辟了致富新路径。此外,一些技艺高超的蜡娘与村里其他妇女一起成立蜡染专业合作社,培养村里年轻人蜡染技艺,在建设家庭蜡染工作坊,传承非遗技艺的同时,她们也成为了当地的致富带头人,地方存量丰富的女性劳动力群体被激活,地方特色文化被转化为经济发展的动力,提升了本地居民的文化自信,增进了居民的地方文化认同感,妇女群体也在传统手工艺的发展中拓宽了可持续生计途径。

4.规范产业扶贫利益联结机制,创新公平利益分配模式

参与是新内生发展理论的核心内容,是村民作为乡村主体的权利实施过程,也是可行能力展现的过程[17]。乡村内生式发展过程中要保障村民的参与权和收益权,充分调动村民参与的积极性。Y县山地较多,受资源环境限制、地理气候制约、产业配套不足等困扰,部分村寨不具备产业发展的基础条件。为更好地实现居民的广泛参与并获益,巩固脱贫攻坚成果,进一步规范和完善了产业扶贫利益联结机制,通过强村带弱村、抱团发展、易地产业扶贫、“三变”入股等多种形式,集中资金和资源发展产业,实现优势互补、资源同用、成果共享。在利润分红中既充分考虑贫困户量化股份、劳动力等要素,又兼顾老弱病残等特殊群体的分红收入。70%的利润按照量化入股分红、无劳动力群体分红、貧困户劳动分红等3种方式对贫困户进行利润分配,剩余 30%由乡镇指导,村级民主协商,用于壮大村集体经济、合作社运转等。村寨内的弱势群体也平等地参与产业发展并且公平地享受收益权,提高了农民参与的积极性,提升了农民的主体性地位,激发了内部发展活力。

5.创新就业帮扶路径机制,提升居民自我发展能力

赋能也是新内生式发展的重要特征之一,关注地方居民的能力建设,强调居民的自我发展能力提升。为更好地拓宽就业渠道,实现居民广泛就业,Y县坚持送培训进村入户、进安置点、进社区的方式,让劳动力能就近就地参加培训。在易地搬迁安置点成立了就业创业服务中心,安排专人为搬迁劳动力提供政策咨询、职业指导、技能培训、培训就业档案建立和管理、劳动维权等“一条龙”常态化服务,确保有劳动力家庭“一户一人”以上稳定就业,实现有劳动力“零就业”家庭动态清零;创建就业扶贫车间,吸纳搬迁劳动力就地就近就业,在安置点周边引进国春银饰、千年传蜡染制作坊、洗涤扶贫车间等企业入驻,吸纳就地就近就业100多人,其中易地扶贫搬迁劳动力多人;开发公益性岗位,带动搬迁群众就地就近就业,针对搬迁就业困难劳动力,由安置点所在社区开发适宜就业困难劳动力就业的保洁员、保安员、信息员等公益性岗位,帮助移民就地就近实现就业。另外,建立与帮扶地区的对接机制,探索劳务协作机制,促进工作有效推进,为本地居民外出劳务提供便利。

五、案例讨论

为更好地理解Y县从脱贫攻坚到乡村振兴衔接的动态创新过程,本文结合新内生发展理论的相关特征,分析了Y县在脱贫攻坚与乡村振兴衔接阶段,县域发展如何在外部力量帮扶下实现内生式发展,其在脱贫攻坚与乡村振兴衔接过程中具有以下逻辑:

(一)脱贫攻坚与乡村振兴衔接过程中的产业发展逻辑

产业兴旺发展是乡村振兴的关键,在脱贫攻坚过程中,Y县依靠外部社会力量撬动本地优势资源来塑造地方产业,比如Y县的蜡染等国家级非遗在S集团旅游小镇被有效活化利用,并借助“全国非遗周”活动走向全国,Y县质地优良的茶叶也在S集团和中国妇女基金会的影响下迅速发展,形成了自己区域的茶叶品牌。而在脱贫攻坚与乡村振兴的衔接过程中,虽然地方产业发展仍然在外部力量的支持下发展,但是产业发展逻辑更加关注内生动力的激发,不再单纯依靠外来力量的帮扶,而是根据地方的气候、地形等要素条件,大力发展林下经济,因地制宜地生产蓝莓、中草药、茶叶等增收作物,并且县域积极主动通过招商引资等方式与外部市场建立了更为广泛的联系,积极与外部开展贸易往来等,向外地推介本地农副产品和旅游目的地形象,地方农副产品也通过S集团平台等外部帮扶力量销往各地,逐渐将Y县农副产品知名度打开,为后续产业的兴旺发展奠定了基础。

(二)脱贫攻坚与乡村振兴衔接过程中的可持续生计逻辑

20世纪80年代,在联合国举行的“世界环境与发展大会”上提出了可持续生计观念, 其含义是“具备维持基本生活所必需的充足的食品与现金储备量以及流动量”[31],可持续生计研究的延伸是人们对贫困属性理解的加深[32],居民的可持续生计也成为消除贫困的重要方式和手段。在脱贫攻坚时期,Y县居民更多依靠外部力量的帮扶来获得生计来源并且实现脱贫的目标,而迈入脱贫攻坚与乡村振兴的衔接过程中,外引促内育,县域内生动力被激发,产业发展更加多元,尤其是县域内的非遗等民族文化资源被有效活化利用,激发了本地居民的地方文化认同,非遗手工作坊等发展迅速,存量丰富的地方妇女劳动力资源有了新的生计来源,多元产业的发展也为贫困的劳动力提供了更多的就业机会,政府的就业帮扶政策提升了脱贫人口的从业技能,易地扶贫的贫困户也在就业帮扶体系下实现了稳定就业,进一步巩固了脱贫攻坚成果,当地居民在旅游业、传统手工艺制作、特色农产品种植等多元产业的发展中拓宽了生计来源。

(三)脱贫攻坚与乡村振兴衔接过程中的居民参与逻辑

居民参与是脱贫攻坚与乡村振兴的重要一环,通过参与,地方居民表达自己的利益诉求,并且居民通过参与过程将自己转化为推动内生发展的核心力量[11]。从县域脱贫攻坚到乡村振兴的衔接过程来看,居民积极参与地方产业发展,地方特色手工艺蜡染、银饰、鸟笼编织等非遗的活化利用吸引了更多居民的广泛参与,居民在参与产业发展中提升了对地方文化的认同,地方非遗等文化遗产也得到了更好的保护与传承。年轻劳动力逐渐返乡就业、创业,进一步改善了村落青壮年劳动力流失的困境。为更好地激发地方居民干事热情,消除参与过程中存在的利益矛盾冲突,当地政府不断规范和优化产业扶贫利益联结机制,通过“龙头企业+合作社+农户”等多种发展模式带动农户参与到产业发展中去,调动了当地居民参与到产业发展中的积极性,并关注弱势群体的利益所得,让弱势群体有机会参与到乡村发展事务中去,保障他们的参与权和收益权并实现公平的利益分配。此外,聚焦居民的自身能力体系建设,通过技能培训等多种形式推动居民稳定就业,提升了当地居民参与地方建设的能力,成为推动乡村内生发展的重要力量。

六、研究结论与讨论

(一)研究结论

本研究基于新内生发展理论视角,以顺利脱贫的国家级贫困县Y县为案例,剖析了县域脱贫攻坚到乡村振兴的内在动态过程,并得出以下研究结论:①贫困县完全依靠自身力量实现脱贫攻坚并迈向乡村振兴具有较大困难,外来社会帮扶力量可以充分运用资金、品牌优势和社会影响力等多重精准帮扶手段来帮助地方实现脱贫目标和任务。②外部帮扶力量推动了Y县向新内生式发展方向转变,县域内生发展动力在外部力量的刺激下被充分激活。在脱贫攻坚阶段,外部帮扶力量主要通过积极整合外部资源等实现脱贫的目标和任务,而迈入乡村振兴时期,县域发展不再单纯依赖外部力量的帮扶,而是通过利用外部知名企业所带来的优势资源,通过审视自身的资源优势,制定新的内部发展战略和计划,构建公平的利益联结机制,组织动员当地居民参与到优势产业发展中去,农民的自我发展能力得到提升,主体性地位逐渐凸显并拓宽了可持续生计来源,地方内生发展活力被有效激发,巩固了脱贫攻坚成果,县域逐步转向新内生式发展模式,并开始形成自我发展和自我调控能力。基于新内生发展理论的Y县脱贫攻坚到乡村振兴衔接的过程模型见图3:

(二)研究的理论与实践意义

研究的理论意义:新内生发展理论作为欧美发达国家乡村发展中的重要理论,将其引入到中国乡村振兴这一重大现实情境,剖析了国家级贫困县从脱贫攻坚迈向乡村振兴的动态发展过程,构建了县域脱贫攻坚到乡村振兴的过程动态模型,进一步阐释了新内生发展理论视角下脱贫攻坚到乡村振兴的转化模式和路径,重点突出了县域经济发展如何在外来力量帮扶下激活自身内部发展的动力,呼应了中国乡村振兴研究这一重大现实命题,为国内乡村振兴研究拓展了新的思路。

研究的实践意义:S集团是民营企业参与脱贫攻坚的典型代表,“企业包县,整体脱贫”帮扶是社会扶贫的重要模式创新,开创了民营企业包县帮扶的先河,研究剖析了其帮扶创新举措对Y县脱贫攻坚与乡村振兴的内涵作用和价值意蕴。在当下脱贫攻坚与乡村振兴衔接的重要阶段,各部门可以充分调动社会力量参与到这一过程,强化企业等社会力量的社会责任,鼓励社会资本投资转向农业和农村,各地政府也应积极主动探索与社会资本合作的新模式、新思路,充分发挥社会资本的专业化和市场化优势,支持地方优势产业高质量发展并为地方发展提供技术支持和人才培养等服务,培育地方发展的新动能,提升地方内生发展能力,实现共同富裕目标。

(三)研究对乡村振兴的启示

中国当前正面临着从脱贫攻坚到乡村振兴衔接的重要时期,脱贫攻坚时期国家通过多种帮扶手段推动贫困地区的脱贫,而乡村振兴时期实现乡村的内生式发展是关键,只有激活了地区内部发展动力,才能够进一步实现乡村全面振兴的目标。因此,为更好地推动乡村振兴开展,应关注以下几个问题:

第一,乡村振兴要将外部力量转化为内生发展动力。在脱贫攻坚时期,贫困地区受到了来自国家政策和社会各界力量的帮扶并顺利实现脱贫,但迈向乡村振兴不能再简单依赖外部力量的帮扶实现发展,而是要激发自身的内生发展动力,通过深挖地方优势资源,尤其是镶嵌于地方的文化资源等,推动农文旅融合发展。要聚焦地方发展的重点产业,不断延长产业链条,并组织动员当地居民参与到地方优势产业的发展中去,产业发展过程中可以依靠但不能完全依附于外来社会力量,可以借助一些社会力量的科技、资金、品牌等优势,比如依托知名企业将地方特色农副产品进行销售并形成地标产品来提升地方产业发展动力。

第二,乡村振兴要实现精准扶贫到可持续生计的转化。脱贫攻坚时期,贫困户在国家政策倾斜和社会力量等各方面的帮扶下摘掉了贫困的帽子,绝对贫困虽然消除了,但相对贫困依然存在,并且一些地区的脱贫户也面临着再次返贫和致贫的风险。授人鱼不如授人以渔,要通过地方产业发展、农户从业技能提升、就业渠道帮扶、知识文化水平提高等让居民获得持续的经济来源,实现从帮扶到可持续生计的转变。另外,乡村振兴过程中,要高度重视女性群体的重要作用,使其通过一些传统手工艺制作等形式实现就业,不仅有利于地方非遗的保护与传承,也可发挥带动家庭致富的重要作用。

第三,脱贫攻坚到乡村振兴要因地制宜创新实现路径。中国地大物博,各地乡村发展情况不尽相同,各地的资源禀赋条件和文化传统也千差万别,在脱贫攻坚到乡村振兴的衔接过程中,各地要因地制宜地根据本地气候、地形等资源条件创新产业发展思路,杜绝发展过程中一刀切的绝对做法,要善于根据地方产业发展的实际做出合理规划和准确判断,要关注区域重点产业发展,产业发展过程中要努力实现规模化和规范化,形成自己区域的农副产品品牌。

第四,乡村振兴要关注农民的主体性问题。脱贫攻坚与乡村振兴都离不开对农民的关注,脱贫攻坚要解决的是现行标准下的贫困人口摘帽,而乡村振兴则更加关注脱贫人口的不再致贫返贫,关注居民的可持续生计等,是从量变到质变的转化过程,地方的内生式发展离不开农民参与到产业发展中去,离不开农民力量的推动。因此,乡村振兴中要坚持农民的主体性地位,聚焦地方农民的增权赋能,提升农民的自我发展能力,赋予农民参与乡村发展的权利,并让农民获得公平利益分配,增强农民的获得感和幸福感,激发农民干事热情。

[参考文献]

[1]颜德如,张玉强.脱贫攻坚与乡村振兴的逻辑关系及其衔接[J].社会科学战线,2021(8):167-175.

[2]王国敏,何莉琼.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接——基于“主体—内容—工具”三维整体框架[J].理論与改革,2021(3):56-66.

[3]田海林,田晓梦.民族地区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的现实路径——以武陵山片区为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2021,41(5):34-40.

[4]郑瑞强,郭如良.“双循环”格局下脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的进路研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2021(3):19-29.

[5]涂圣伟.脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接:目标导向、重点领域与关键举措[J].中国农村经济,2020(8):2-12.

[6]邓婷鹤,聂凤英.后扶贫时代深度贫困地区脱贫攻坚与乡村振兴衔接的困境及政策调适研究——基于H省4县17村的调查[J].兰州学刊,2020(8):186-194.

[7]袁宇阳.国内大循环背景下乡村振兴的实践转向与路径探索[J].当代经济管理,2021,43(7):29-34.

[8]江劍平,葛晨晓,朱雪纯.新时代以增强农村内生发展能力为核心的乡村振兴逻辑[J].财经科学,2020(9):50-63.

[9]三石善吉.传统中国的内发性发展[M].余项科,译.北京:中央编译出版社,1999.

[10]杨丽.农村内源式与外源式发展的路径比较与评价——以山东三个城市为例[J].上海经济研究,2009(7):25-33.

[11]鹤见和子,胡天民.“内发型发展”的理论与实践[J].江苏社联通讯,1989(3):9-15.

[12]张文明,章志敏.资源·参与·认同:乡村振兴的内生发展逻辑与路径选择[J].社会科学,2018(11):75-85.

[13]马荟,庞欣,奚云霄,等.熟人社会、村庄动员与内源式发展——以陕西省袁家村为例[J].中国农村观察,2020(3):28-41.

[14]朱娅,李明.乡村振兴的新内源性发展模式探析[J].中共福建省委党校学报,2019(6):124-130.

[15]RAY C. Culture, intellectual property and territorial rural development[J]. Sociologia ruralis, 1998, 38(1): 3-20.

[16]RAY C. Culture economies: a perspective on local rural development in Europe[R].Newcastle, England: Centre for Rural Economy, University of Newcastle, 2001.

[17]王兰.新内生发展理论视角下的乡村振兴实践——以大兴安岭南麓集中连片特困区为例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(4):65-74.

[18]ATTERTON J,THOMPSON N. University engagement in rural development: a case study of the northern rural network[J]. Journal of rural and community development, 2010, 5(3):123-132.

[19]吴重庆,张慧鹏.以农民组织化重建乡村主体性:新时代乡村振兴的基础[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(3):74-81.

[20]刘晓雯,李琪.乡村振兴主体性内生动力及其激发路径的研究[J].干旱区资源与环境,2020,34(8):27-34.

[21]赵光勇.乡村振兴要激活乡村社会的内生资源——“米提斯”知识与认识论的视角[J].浙江社会科学,2018(5):63-69.

[22]孙九霞,黄凯洁,王学基.基于地方实践的旅游发展与乡村振兴:逻辑与案例[J].旅游学刊,2020,35(3):39-49.

[23]张方旭.内生型发展视角下新乡贤助力乡村振兴的社会基础——基于F村“绿色菜园”发展的经验研究[J].人文杂志,2021(7):122-128.

[24]耿言虎.村庄内生型发展与乡村产业振兴实践——以云南省芒田村茶产业发展为例[J].学习与探索,2019(1):24-30.

[25]闰彩霞.后乡土社会背景下乡村振兴的策略与路径——基于内生发展的分析视角[J].兰州学刊,2019(4):173-183.

[26]彭小兵,彭洋.“参与-反馈-响应”行动逻辑下乡村振兴内生动力发展路径研究——以陕西省礼泉县袁家村为例[J].农林经济管理学报,2021,20(3):420-428.

[27]颜安,龚锐.乡村旅游精准帮扶中内源式发展机理与路径[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2021,41(1):154-160.

[28]GRAEBNER M E. Theory building from cases: opportunities and challenges[J]. The academy of management journal, 2007, 50(1):25-32.

[29]欧阳桃花.试论工商管理学科的案例研究方法[J].南开管理评论,2004(2):100-105.

[30]闫宇,汪江华,张玉坤.新内生式发展理论对我国乡村振兴的启示与拓展研究[J].城市发展研究,2021,28(7):19-23.

[31]王三秀.国外可持续生计观念的演进、理论逻辑及其启示[J].毛泽东邓小平理论研究,2010(9):79-84.

[32]郭华,杨玉香.可持续乡村旅游生计研究综述[J].旅游学刊,2020,35(9):134-148.

From Poverty Alleviation to Rural Revitalization:

A New Endogenous Development Theory Perspective

——A Case Study of Y County, Guizhou Province

Zhang Xingfa, Xu Hong, Zhang Yan

(Nankai University, Tianjin 300350, China)

Abstract: It is an important path for rural revitalization to stimulate rural endogenous development and realize rural endogenous development. Based on the new endogenous development theory, this paper discusses the endogenous development dynamic process of Y County in Guizhou province, which completes poverty alleviation and transforms to rural revitalization with the help of social forces, and reveals the path and model innovation of the new endogenous development in the county. The results show that: In the process of “enterprise helps county” to promote poverty alleviation, it is a dynamic process of making full use of internal and external advantageous resources to develop characteristic advantageous industries, focusing on fostering ambition and wisdom, and highlighting long-term sustainable development;From poverty alleviation to rural revitalization, external support forces are giving birth to internal development momentum. Internal and external market links have stimulated the vitality of internal industrial development. County development no longer depends solely on the injection of external forces. By examining its own advantageous resources and development orientation, formulating new development strategies and plans, organizing and mobilizing local residents to participate in the development of local advantageous industries, Danzhai has innovated its interest linkage mechanism according to local conditions, paid attention to the employment assistance and training of the labor force, effectively stimulated the endogenous development momentum, rapidly developed advantageous industries, highlighted the dominant position of farmers. Its residents obtained sustainable livelihood sources. The achievements in poverty alleviation are consolidated. A path of sustainable development has been gradually explored. This research provides new ideas and local innovative practices for the effective connection between poverty alleviation and rural revitalization.

Key words:poverty alleviation; rural revitalization; new endogenous development theory; Y County

(責任编辑:李 萌)