见树木,更见森林

2021-11-03王丽

王丽

摘要:统编教材推动语文教学进入了一个整合时代。教材的编排采用更加灵活的单元结构体例,将语文要素分成若干个点,由浅入深、由易及难地分布在各单元的课文导引或习题设计之中。单元整体教学以语文要素为核心,将教学内容进行整合,形成单元合力,使教学着力点不仅落在单篇课文,而且聚焦单元整体建构,指向语文素养的提升。

关键词:单元整体教学;语文要素;整合

《义务教育语文课程标准》在“实施建议”中指出:语文教学应努力体现课程的实践性和综合性;教材内容的安排要加强整合,致力于学生语文素养的整体提高。而单元整体教学所关注和强调的正是这两个方面。单元整体教学,是指以语文教科书的主题单元为依托,在整合教材选文内容、活动内容、练习内容和课外资源的基础上,进行系统规划,充分发挥单元学习价值,促进学生语文素养的提升。

在传统的语文教学中,教师们习惯于“化整为零”的教法:单元课文一篇一篇地解读,语文园地一环节一环节地练习,知识点一道题一道题地过关。殊不知,这样的学习是孤立的、浅表的、零碎的;这样的课堂,即使教学方式丰富多样,也只是把学生引向表面的、表层的、表演性的学习。教师不能忽视知识与能力之间的内在联系,要知道:从来就没有孤独的语言符号,更没有孤独的文本。

一、单元整体教学的重要意义

(一)语文要素的落实,依托单元整合

语文要素的落实必须让学习真实发生,而学习的发生体现在知识的联结和思维的提升上。怎样促使这种联结在语文课堂上形成,从而生发思维的火花呢?苏联教育家维果茨基提出了“最近发展区理论”,指出:前面的学习是后面的基础,把相关或相近的内容整合在一起学习,效果最佳。“深度学习理念”强调以整合的知识为内容,积极主动地、批判性地学习新的知识和思想,将它们融入原有的认知结构中,并将已有的知识迁移到新的情境中。因此,语文要素的落实可采用以下三种方式。

1.同一单元的整合

实施单元整体教学,可以借助课文和语文园地,对同一语文要素逐步地、多层次地训练、巩固。对于精读课文,教师可借助交流平台訓练学生运用词、句、段的能力;对于略读课文,教师可相机指导学生运用之前习得的方法进行快速阅读;课后思考题和习作则是学生学习成果的综合展示。

2.相近单元的整合

可以将不同的语文要素巧妙地组合在一起开展单元学习。例如,四年级下册第六单元的语文要素为“学习把握长文章的主要内容”,第七单元的语文要素是“从人物的语言、动作等描写中感受人物的品质”。研读文本不难发现,第七单元除了古诗和文言文,另外两篇课文《“诺曼底号”遇难记》和《黄继光》也是比较长的课文,可以和第六单元整合起来,把第六单元把握主要内容的方法迁移运用到第七单元中,因为人物品质的感受一定是建立在理解主要内容的基础之上的;同理,第六单元在理解文章大意后,雨来和小男子汉的语言、动作描写,青铜的神态、动作描写,以及这些描写中折射出的人物品质都值得推敲。

3.跨越学期的整合

语文教师对整个小学阶段的语文要素应全局把握,搭建好三到六年级的学科知识结构,在这个结构下,根据教学实际需要对教材进行跨学期、跨学年的纵向整合,使之形成不同于传统单元的“知识模块”。比如,四年级上册的“提问”策略单元和四年级下册第二单元可以进行承接和优化,四年级上册重在“学会提问”,四年级下册则要“解决问题”。

(二)课内课外的联结,需要单元整合

语文教材中的每一个学习活动都不是简单地提出学习要求,而是引导学生运用某种方法完成学习任务,活动的过程同时也是方法运用的过程,而这些活动不仅仅局限于课内,更应延伸到广阔的生活中。语文教学应致力于培养学生形成举一反三的迁移运用能力,而这种能力需要在单元整合中层层深入、步步推进。例如,学生在识字单元中通过整体识字、随文识字、字理识字学习了许多方法,教师应指导他们把学到的识字方法运用到生活中,使其会阅读绘本、能认识广告招牌、看得懂景区的指示等,这样才能扩大识字量。再如,统编教材增加了古诗文的数量,这是我们中华民族的优秀传统文化。古诗词、小古文以相同的主题或情感安排在同一单元中,教师要善于发掘这些古诗词的相同点及不同点,在复合空间开展诗词教学,引导学生读懂诗意、体会诗情。同时,教师可引导学生将这些诗句运用到生活情境中。例如,夜深了,一轮圆月升起,触景生情吟出“海上生明月,天涯共此时”;春光里,与家人一起观赏油菜花,不禁诵道:“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。”只有能将这些语句信手拈来,诗歌文化才算浸润到我们的骨子里。

二、单元整体教学的实施策略

(一)抓要素,举一纲而万目张

统编教科书将语文训练要素作为一条贯穿全套教科书的显性线索,这些要素包括基本的语文知识、必需的语文能力、适当的学习策略和学习习惯等,呈螺旋型分布在各个单元的课文导语中。每个单元、每篇课文的教学目标明确,从单元导语入手,在导语中明确语文要素,起到纲举目张的效果。

1.抓单元导语

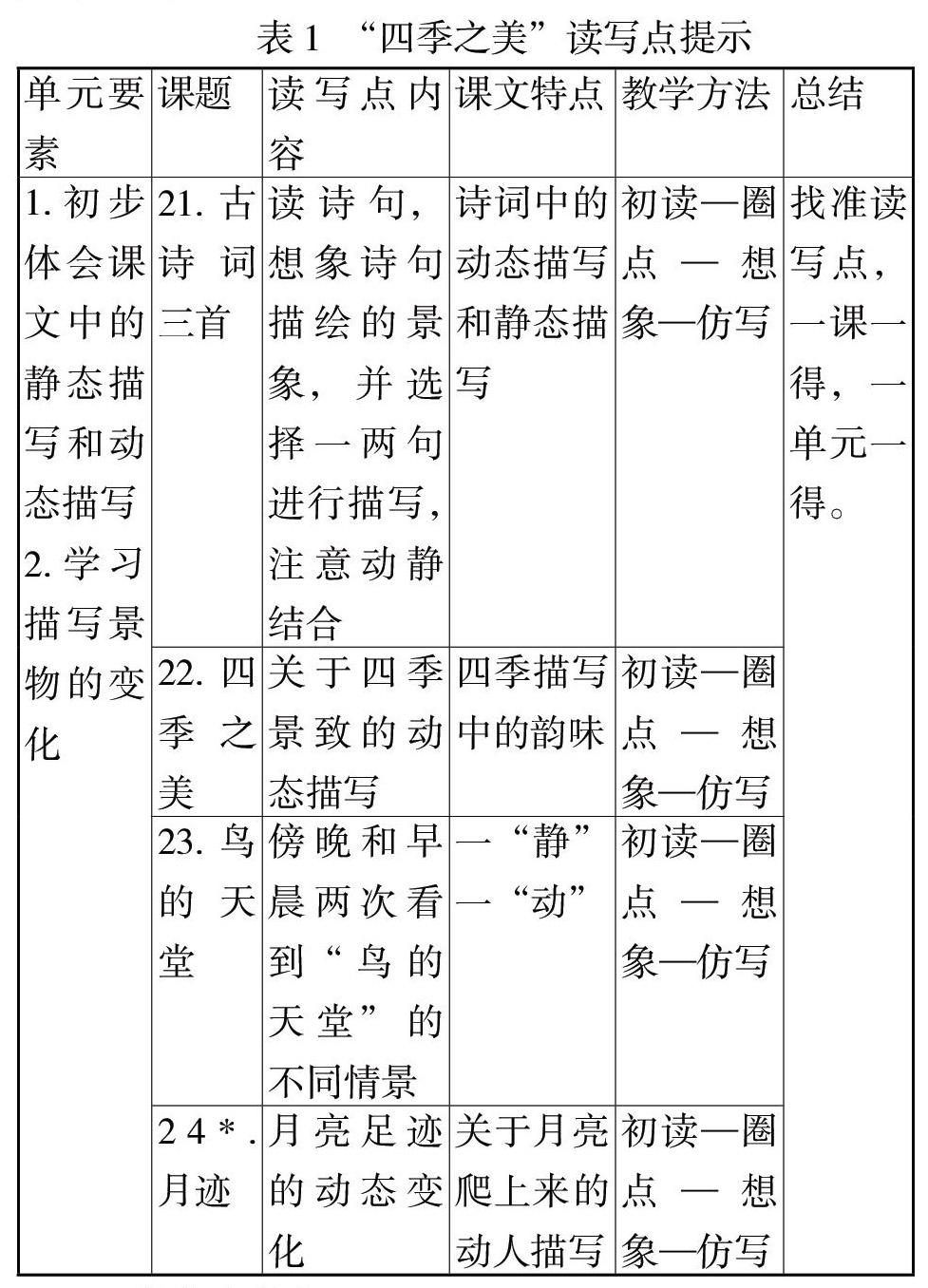

以五年级上册第七单元为例,我们先明确本单元的人文主题是“四季之美”,阅读训练要素为“初步体会课文中的静态描写和动态描写”,表达训练要素为“学习描写景物的变化”。教师可采用“两点一法”的策略落实单元训练要素,“两点”即研究每篇课文的特点和读写点,“一法”即找出适合本单元的教学方法,而读写点其实就是语文要素在课文中的细化和具体化(如表1所示)。

2.抓交流平台

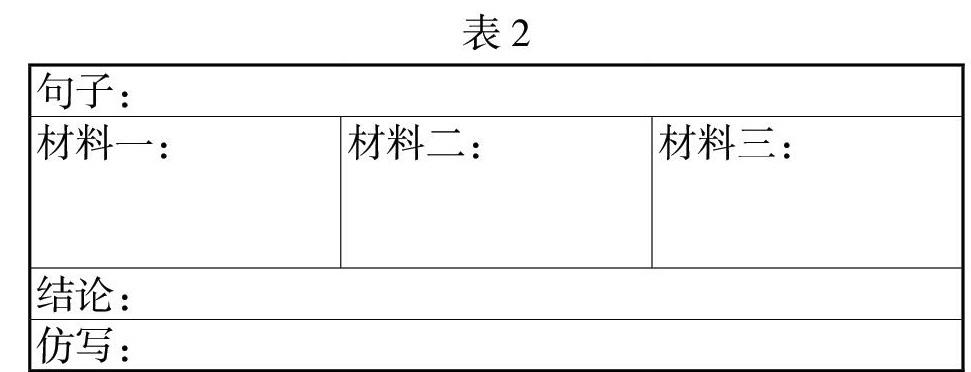

这个平台是对语文要素的进一步梳理、提炼、总结,学习方法也是多样的,可以在单元导读时、课文学习中、单元总结时开展。教师可以根据学情灵活安排。例如,三年级下册第三单元的交流平台可以穿插在《赵州桥》《一幅名扬中外的画》的学习中。为了帮助学生了解课文是怎么围绕一个意思写清楚一段话的,教师可将两篇课文的第3自然段呈现出来,让学生借助表格,找出文段的中心句,找出表现赵州桥美观的图案、表现街市上形态各异的人物的描写,通过读一读、找一找、写一写,让学生迁移运用,写出精彩!如表2所示。

3.抓单篇课文

单元整体教学设计一定要发挥好单篇课文的示范作用。语文要素如何渗透到分课时教学中,并让分课时教学围绕一个目标展开,需要系统的统筹和安排。课与课之间应环环相扣,呈递进关系,由一课一得走向一单元一得。比如,三年级的学生刚刚接触语文要素的学习,第二单元要求“运用多种方法理解难懂的词语”。前两篇精读课文需要完成这项目标,在理解“明朗”“凌乱”“频频”这些词语时,可让学生在初读文本后,分小组交流有哪些方法。在此基础上,教师相机补充,并归纳出来:查字典,借助注释和插图,拆字理解,近义词、反义词理解,联系上下文,联系生活经验,等等。学生再將这些方法运用到词语的意会中,说说用什么方法理解词语的意思。学生掌握了学习方法,在阅读链接和略读课文时就可运用多种方法理解同一个词语,或是运用一种方法理解多个词语,抑或是用多种方法理解多个词语,做到学以致用。

(二)抓习题,观千剑而后识器

叶圣陶先生在谈及训练时特别强调:“必须督促学生循规蹈矩地练,日积月累地练。”统编教材精读课文后面的习题就是极好的训练素材,题目分为两大类:一类是思考探究,主要围绕文本本身进行,有梯度地分布在单篇课文后;一类是拓展,是从文本向外围延伸拓展。

以六年级下册第四单元为例,本单元的学习要求是“查阅相关资料,加深对课文的理解”。六年级学生应该具备搜集、整理资料的能力,为了将这项训练落到实处,笔者在单元学习中设计了三次活动。

活动1:因为课后习题有对诗句意思的理解和课文主要内容的把握,所以,笔者布置作业:查阅三首古诗的作者及主要人物李大钊、张思德的介绍;查阅红军过草地的时代背景,并在课堂上谈谈对这些人和事的认识。

活动2:紧扣课后思考题布置作业,(1)查找资料,了解先烈的革命事业;(2)搜集关于周恩来总理的相关资料;(3)整理提炼出红军在过草地时遇到了哪些困难。

活动3:每个时代有每个时代的英雄人物,请搜集“2020年感动中国十大人物事迹”,并选择其中一个人物写一段颁奖词。经历了2020年的新冠肺炎疫情,学生们深有感触,写得很动人,字里行间表现了对英雄高贵品质的敬仰。

(三)抓拓展,为有源头活水来

“语言的建构与运用”是语文核心素养之一,语文课应加强语言文字的运用,引导学生联系生活,在生活情境中运用语文。关于字词、阅读、写作的练习活动,不只是关注其外在形式和方法,而是促使学生调动生活经验,激发读写的兴趣,在生活这本大书中主动地学习。正所谓“处处留心皆学问”,语文教师要树立“大语文观”,要有开阔而敏锐的视角,如此,生活中的种种素材就如同千军万马,在取舍腾挪、排列组合之间,为我所用。例如,在教学《寒食》《迢迢牵牛星》《十五夜望月》三首古诗时,笔者拓展了寒食节、七夕节、中秋节的相关诗词,使学生了解了不同节日的不同风俗。之后,笔者再梳理中国传统节日的时间轴,搜集补充其他节日的古诗,使学生感受这些民风民俗中寄托的美好愿望。

同理,学习了苏轼的古诗,师生共读《苏东坡传》,了解苏轼的生平、曾任官职、性格特点。原来苏轼的才华远超出我们的想象,大文豪、书法家、画家、美食家、工程师、瑜伽修行者……在阅读中你会发现:苏轼是个可爱至极的人,“有趣的灵魂百里挑一”用在苏轼身上真是一点也不为过。从他的官场沉浮、与王安石“斗法”中,我们看到了宋朝日渐衰落的国力、斗争激烈的官场现状以及民间百姓的疾苦和渴求。

单元整体教学改变了单篇教学模式,优化了教学资源,丰富了学习内容。语文教师应通过单元整体建构,不仅看到单篇课文这棵“树,更应看到单元整体乃至广阔生活天地这片“林”,从而引导学生由线性学习走向块状学习,从一棵树看到一片森林,从一片森林看到整个世界。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[S].北京:人民教育出版社,2011.

[2]张定远.重读叶圣陶·走进新课标[M].武汉:湖北教育出版社,2004.

[3]郭元祥.课堂教学改革的基础与方向:兼论深度教学[J].教育研究与实验,2015(06).

[4] 朱晓琳.“单元整体教学”初探[J].学语文,2014(03).

(责任编辑:奚春皓)