洪涝灾害早中期疾病发生情况的Meta分析

2021-11-02李浩庭曹德康

李浩庭,王 欣,桂 婧,秦 璐,范 娟,初 晨,曹德康,苏 彬

洪涝灾害指因降雨、融雪、冰凌、溃坝(堤)、风暴潮等造成的江河洪水、渍涝、山洪等,以及由其引发的次生灾害,包括洪水灾害和雨涝灾害两类[1]。20世纪以来,世界上特大洪水的发生频率明显增多[2]。我国地域辽阔,江河湖泊众多,是洪涝灾害发生最频繁的国家之一,仅2019年,我国编号洪水高达15次。1998年特大洪水受灾人口2.23亿人,死亡4150人[3],给国民经济、人民健康和安全带来极大危害。医疗救援作为灾害救援工作的重要部分之一,通过优化医疗救援力量和医疗资源配置,可最大限度地发挥其在抗洪救灾的作用。洪涝灾害发生的早中期(前1周至2个月)的疾病情况主要由灾害自身所致疾病,而后期随着洪涝灾害引发的次生灾害影响增强转向灾区原有的常见病、多发病和重建相关疾病,疾病谱发生了改变。本研究采用Meta分析对1999-02至2018-04公开发表的20篇我国洪涝灾害早中期疾病发生情况研究文献进行了综合分析,旨在探讨疾病类型、发生率等特点,分析对受灾群众和救灾人员的影响因素,为洪涝灾害医学救援提供依据。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准 纳入标准:(1)横断面研究,以洪涝灾害过程中疾病发生的观察性研究为主;(2)研究对象:①发生在中国境内;②洪涝灾害包括暴雨洪水、山区洪水等;③人群包括受灾人员、救灾人员;④疾病分类根据国际疾病分类方法(ICD-11)[4]进行;(3)应报告洪涝灾害相关多种疾病,且时间应为早中期(1周至2月);(4)应有病例总数、各疾病病例数、构成比或发病率等数据;(5)重复研究的文献,选择质量较高的1篇纳入。排除标准:(1)疾病类型单一或与洪涝灾害没有明确因果关系;(2)未记录详细的疾病数据或无法提取数据;(3)质量评价分值低于4分;(4)中英文以外的语言发表。

1.2 检索策略 以CNKI、维普、万方、PubMed为检索数据库,系统检索有关洪涝灾害疾病的中、英文文献;并追查已纳入文献的参考文献,以获取更多的相关信息。检索时间为1950-01-01至2021-07-01。英文文献PubMed检索策略:#1 Flood Disasters; #2 Flood; #3 Floods; #4 Flooding; #5 #1 OR #2 OR #3 OR #4; #6 Disease; #7 Diseases; #8 sickness; #9 illness; #10 #6OR #7 OR #8 OR #9; #11 #5 AND #10。中文文献检索策略:检索式1:SU=(‘洪水’+‘洪涝’+‘洪灾’+‘水灾’+‘涝灾’+‘抗洪’)AND SU=(‘疾病谱’+‘伤病谱’+‘疾病’+‘伤病’);采用中英文扩展,不进行同义词扩展,不进行搜索智能功能。通过以上检索策略,PubMed 1826篇,CNKI 1736篇,维普数据库828篇、万方数据库931篇,其他途径补充4篇。

1.3 文献筛选与数据提取 文献筛选与数据提取均由2名评阅人独立进行。从各数据库获取本文相关文献5321篇,其他途径补充相关文献4篇;删除重复后,通过阅读标题、摘要进行初筛获得文献1434篇;去除标题、摘要无关文献1346篇后,获得相关文献88篇;通过全文阅读,并进行纳入、排除标准符合,获取纳入Meta分析文献20篇。提取包括作者、发表年份、灾害名称、发生地点、发生时间、研究人群、样本总数、疾病类别、患病人数等信息。遇分歧协商解决或交由第三方判定。

1.4 偏倚风险评价 由2名研究人员独立评价纳入研究的偏倚风险,并交叉核对结果。偏倚风险评价采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心推荐的分析性横断面研究的质量评价[5]。从研究对象、疾病、影响因素和混杂因素的测量及资料分析等8项评估质量评价对纳入文献进行文献质量评分,每项研究给出0-8分总质量分数,得分越高文献质量越好,我们认为6-8分为高质量文献,4-5分为文献质量尚可[6]。

1.5 统计学处理 采用STATA 16.0进行Meta分析。通过单组率Meta进行统计分析,各研究报告异质性用I2和P值评价;各效应量均以95%可信区间(CI)表示。若无异质性(P>0.10,I2≤50%)采用固定效应模型进行Meta分析;若存在异质性(P≤0.10,I2>50%),采用随机效应模型进行Meta分析。通过亚组分析受灾人员与救灾人员疾病发生的差异。对文献质量采用秩相关法结合漏斗图检验是否存在发表偏倚。

2 结 果

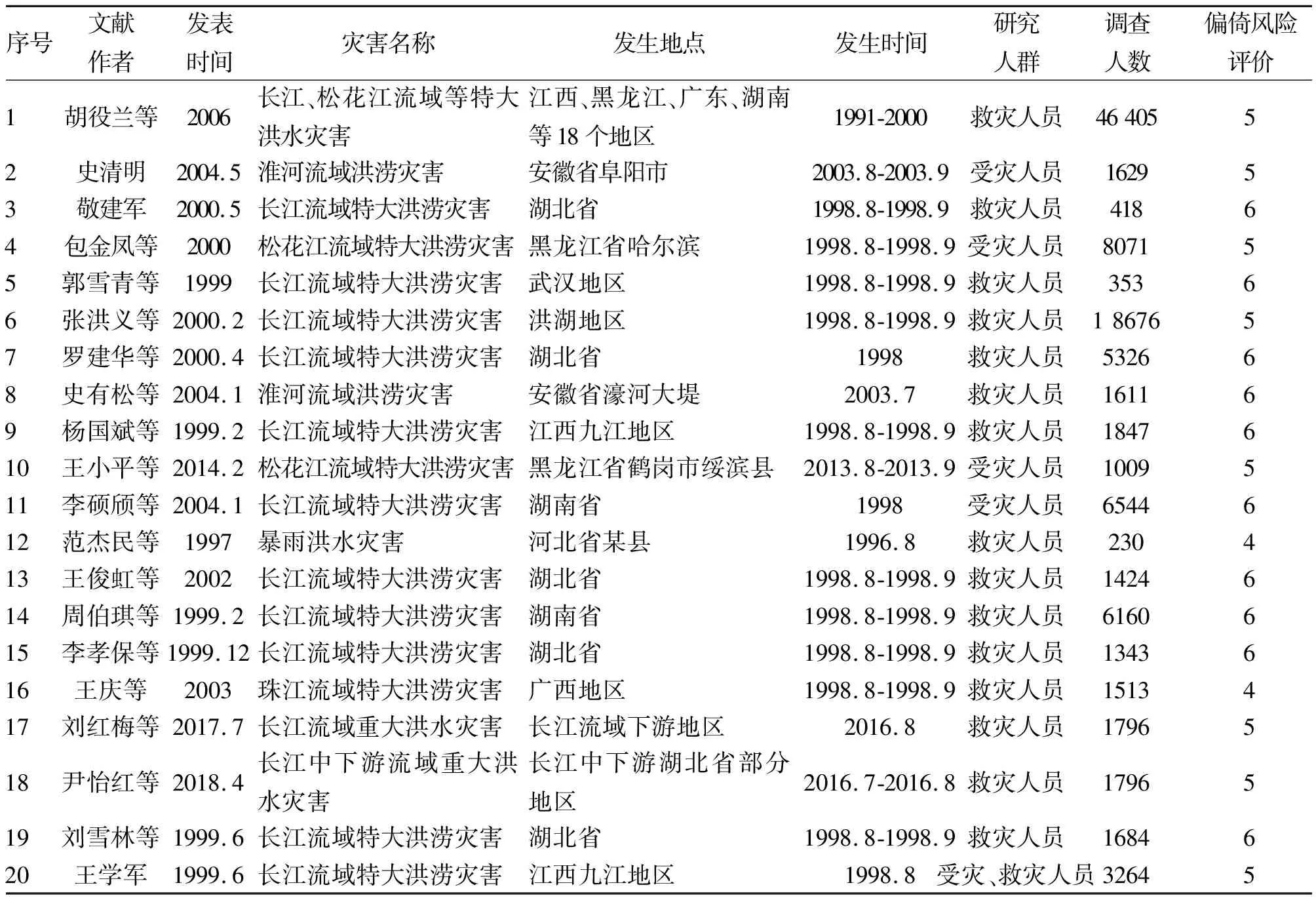

2.1 质量评价 20篇[7-26]纳入文献的基本信息及偏倚风险评价结果纳入文献质量见表1。

表1 纳入文献基本信息

纳入文献13篇为现况调查,7篇为回顾性分析,经详细阅读,确保无样本选取重叠,发表跨度为19年,疾病发生时间为洪涝灾害后1周~2月,总样本量为111 099例(各样本量为230~46 405例,中位数为23 317例)。文献质量评分均在4分以上,其中6分10篇,5分8篇,4分2篇,主要影响评分因素为无详细描述研究场所、无法识别混杂因素、无采取控制混杂因素的措施等。

2.2 疾病谱Meta分析结果 针对文献报告的洪涝灾害早中期各类疾病的发生与占比情况进行Meta分析。结果显示:洪涝灾害早中期皮肤疾病(30.8%)、呼吸系统疾病(24.1%)、消化系统疾病(13.1%)、损伤与中毒(12.6%)、循环系统疾病(4.0%)、视觉系统疾病(3.1%)、传染病(2.9%)、泌尿生殖系统疾病(0.5%);皮肤疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、损伤与中毒占比较高,受灾人员和救灾人员各疾病比例不同。

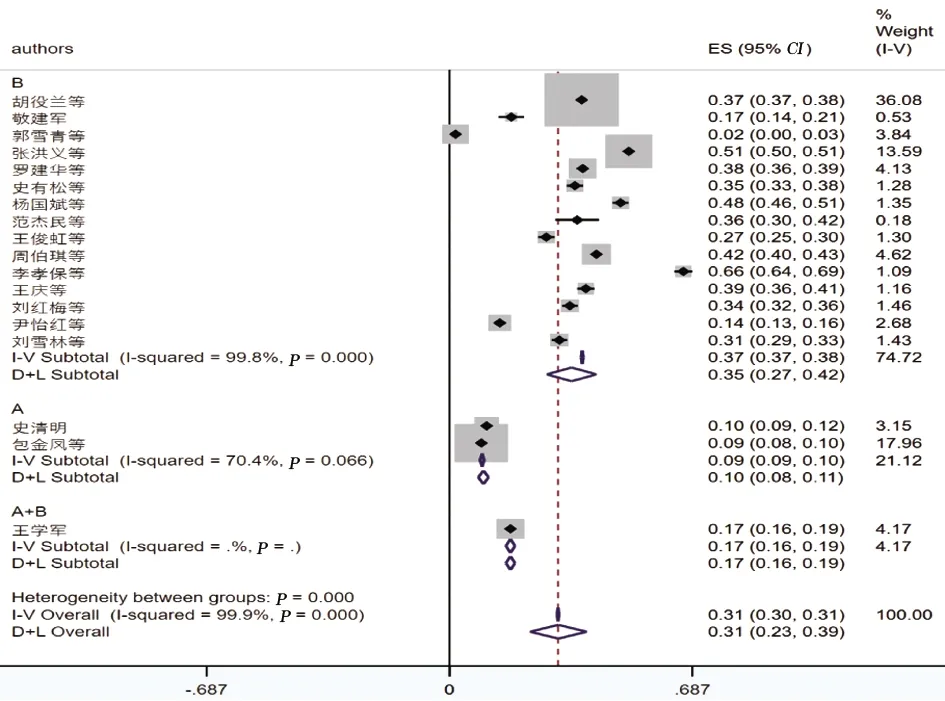

2.2.1 皮肤疾病 分析结果显示,皮肤疾病占比为30.8%(95%CI:0.225-0.388)。亚组分析:分组A为受灾人员(9.6%),B为救灾人员(34.5%)。见图1。

图1 皮肤疾病森林图

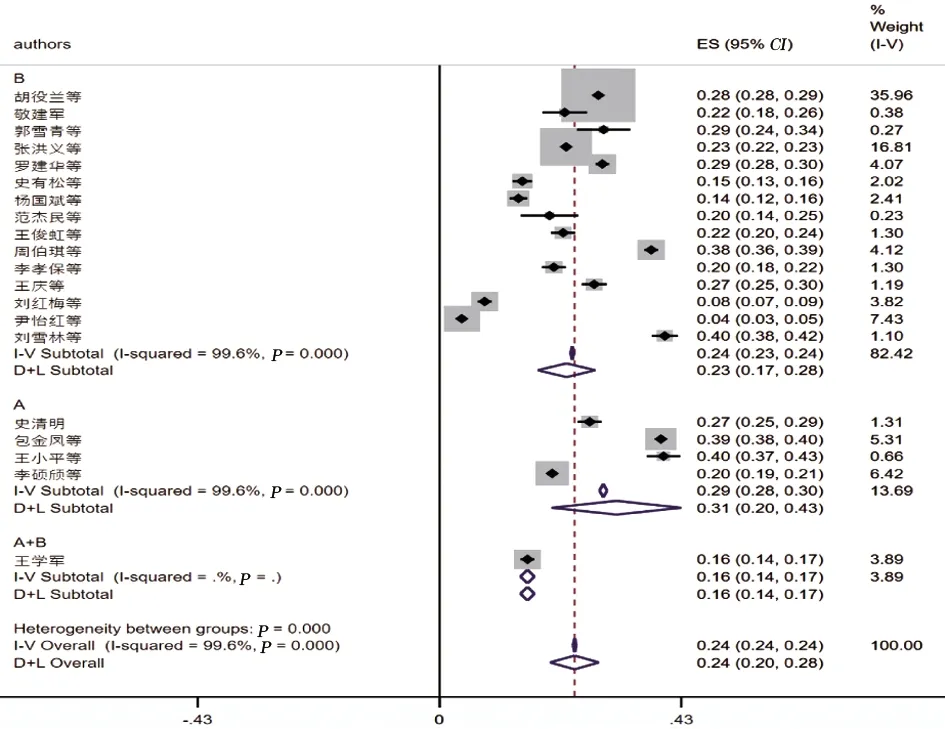

2.2.2 呼吸系统疾病 分析结果显示:呼吸系统疾病占比为24.1%(95%CI:0.196-0.284)。亚组分析:分组A为受灾人员(31.5%),B为救灾人员(22.6%)。见图2。

图2 呼吸系统疾病森林图

2.2.3 消化系统疾病 分析结果显示:消化系统疾病占比为13.1%(95%CI:0.097-0.165)。亚组分析:分组A为受灾人员(23.5%),B为救灾人员(10.2%)。见图3。

图3 呼吸系统疾病森林图

2.2.4 损伤与中毒 分析结果显示,损伤与中毒占比为12.6%(95%CI:0.101-0.151),异质性(I2=99.5%,P<0.001)。亚组分析:分组A为受灾人员(17.7%),异质性(I2=99.7%,P<0.001);B为救灾人员(12.3%),异质性(I2=99.3%,P<0.001)。

2.2.5 循环系统疾病 分析结果显示,精神类疾病占比为4.0%(95%CI:0.030-0.051),异质性(I2=99.3%,P<0.001)。亚组分析:分组A为受灾人员(0.5%),异质性(I2=99.8%,P<0.001);B为救灾人员(13.9%),异质性(I2=78.4%,P<0.001)。

2.2.6 视觉系统疾病 分析结果显示,视觉系统疾病占比为3.1%(95%CI:0.024-0.37),异质性(I2=97.9%,P<0.001)。亚组分析:分组A为受灾人员(6.0%),异质性(I2=97.3%,P<0.001);B为救灾人员(2.3%),异质性(I2=97.9%,P<0.001)。

2.2.7 传染病 分析结果显示,传染病占比为2.9%(95%CI:0.020-0.037),异质性(I2=99.6%,P<0.001)。亚组分析:分组A为受灾人员(7.2%),异质性(I2=99.7%,P<0.001);B为救灾人员(1.7%),异质性(I2=99.5%,P<0.001)。

2.2.8 泌尿生殖系统疾病 分析结果显示,泌尿生殖系统疾病占比为0.5%(95%CI:0.03-0.018),异质性(I2=95.0%,P<0.001)。亚组分析:分组A为受灾人员(0.8%),异质性(I2=97.2%,P<0.001);B为救灾人员(0.3%),异质性(I2=90.8%,P<0.001)。

2.3 质量分析

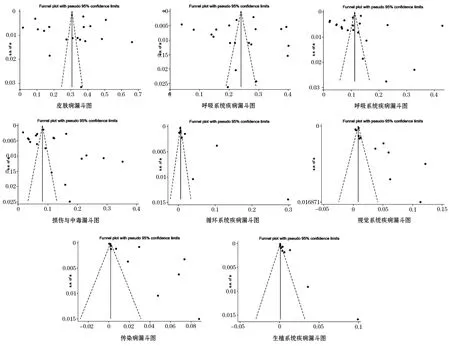

2.3.1 抽样偏倚 检索文献时产生的抽样偏倚主要包括发表偏倚、查找偏倚、多重发表偏倚等。本研究通过制订缜密的检索策略和方案,确保较高的查全率;同时,采用秩相关法结合漏斗图识别发表偏倚,但各类疾病均不能排除发表偏倚的存在(图4)。

图4 各类疾病漏斗图

2.3.2 选择偏倚 通过细化纳入标准,明确排除标准,并严格执行标准,以避免选择偏倚产生。

2.3.3 研究内偏倚 通过设计用于提取数据信息的专门表格,规范各项指标的数据录入要求,明确统计各类疾病与纳入文献中多个疾病的对应关系等手段,避免在纳入文献中提取数据信息时因提取错误、质量评分不准确等导致的偏倚。

3 讨 论

本研究通过对已公开发表文献资料进行Meta分析,探索洪涝灾害早中期所致的疾病类型及发生规律。从疾病类型上看,受时间、人群等因素影响,但疾病类型排序大致相同,呼吸系统疾病、消化系统疾病、皮肤疾病、损伤与中毒是常见的疾病类型。

皮肤病为占比最高的疾病,考虑到洪涝灾害后水体污染,长时间浸泡易导致浸渍性皮炎[27];洪涝灾害期间多为夏季,阳光强烈,野外作业时间长,易导致日光性皮炎;夏季温度较高,湿度较大,加之不能及时洗澡更换内衣鞋袜,极易导致脚气、烂裆;居住条件变差,蚊虫滋生,加大蚊虫叮咬导致皮炎的可能;灾后精神、饮食、居住、疲劳等因素影响,机体抵抗力下降,原有皮肤病复发。尤其是救灾人员工作强度大,长时间浸泡,出现皮肤疾病的概率远高于受灾人员。

呼吸系统疾病主要是以上呼吸道感染、支气管炎为主,考虑到夏季昼夜温差较大加之抵抗力下降,呼吸道感染发病快、传染性较强,容易引起呼吸道感染疾病流行。消化系统疾病,主要以胃肠炎、腹泻为主,考虑到水体污染易导致食品、饮水污染。供水和消毒设施受到不同程度破坏,加上洪涝灾区居住环境拥挤,卫生条件差,洪水过后垃圾、粪便、污物极易产生接触污染等多种因素影响,导致消化系统疾病高发。救灾人员相对于受灾人员在饮食饮水安全上能够得到更好的保障,呈现受灾人员占比明显高于救灾人员。损伤与中毒类疾病以蚊虫叮咬、蛇咬伤、挤压伤为主,考虑到原有自然环境破坏,导致蚊虫增多,蛇咬几率增加;洪水导致房屋倒塌、山体塌方等,易造成人员伤亡,其中挤压因素较多。提示应适当增加消杀人员及驱蚊驱蛇、灭蚊虫相关药械的配置。传染病主要以肠道传染病、呼吸道传染病、虫媒传染病为主,占比不高,考虑一方面可能与我国抗洪救灾过程中比较重视传染病防控,落实预防、消毒措施相对严格;另一方面部分传染病发生存在延后性,且文献中传染病数据来源多为国家法定传染病直报系统,存在统计时间延后,统计上会出现遗漏和因事件相关性不明确无法纳入的困境;同时,也提示早中期医疗救援对于传染病应以防为主,适当增加卫生防疫人员和预防、消毒药械的配置。

另外,检索文献中对洪涝灾害精神类疾病的研究增多,其中在受灾人群中出现洪涝灾害规模超出事件发生社区的承受能力时,易导致心理疾病的产生,主要包括创伤后应激障碍(PTSD)、抑郁、焦虑、恐惧等精神类疾病[28]。另外,救灾人员尤其是部队战士,高强度作业,环境条件恶劣,灾害造成不适感增加,也增加了精神类疾病发生。提示在早中期医疗救援中应配备精神、心理专业人员,避免心理问题得不到舒缓导致精神类疾病发生。

通过对孟加拉国、越南、巴基斯坦等国的受灾人员疾病发生相关文献的检索,由于受各国疾病谱现况、医疗条件、抗洪救灾侧重点等因素影响,与我国洪涝灾害后疾病的发生存在较大的差别,如妇科疾病、肠道传染病、虫媒传染病占比较高等[29-31]。为减小研究地域因素的影响,且为我国抗洪救灾医疗救援提供依据,将国外洪涝灾害疾病发生的相关文献排除在外。

本研究质量分析中发生发表偏倚,其原因为:(1)从入选文献的数据源来看,统计对象区域不一致,有的局限在某个地区、某个省市,有的则是全国范围,容易形成发表偏倚;(2)抗洪救灾过程中由于医疗救援力量不能涉及所有疾病,在疾病收集中往往会出现缺少部分类别的疾病,且疾病分类存在不同认知,容易造成发表偏倚;(3)部分疾病的占比与年龄存在相关性,入选文献数据缺少年龄统计,且未提供各类疾病与年龄的对应关系,汇总后容易形成发表偏倚。

本研究尚存在一定局限。部分文章对各类疾病的统计相对简单,疾病分类不够规范,无法进一步分析研究。本研究通过单个率的Meta分析研究,使得纳入文献存在较高的异质性。消化系统疾病、呼吸系统疾病、损伤与中毒的亚组分析不够深入,还应考虑常见病、多发病的分析。在以后的研究中,上述局限性需要加以考虑,逐步完善。