不同联合手术方式治疗青光眼合并白内障的疗效研究

2021-11-02徐亚娟

徐亚娟

(佛山市高明区人民医院,广东 佛山 528500)

0 引言

青光眼与白内障均是老年人群较为常见的眼部疾病,若治疗不及时,均会对患者的视力的造成影响,严重者会有致盲的风险[1]。二者可以同时发生并相互影响,白内障主要特征为晶状体浑浊进而引起渐进性无痛视力下降,其在发生发展过程中会引发青光眼疾病的发生,而在对青光眼进行治疗时,会因眼压的突然降低以及营养问题,会让青光眼患者术后发生白内障,二者均对老年人群的健康生活产生不利影响[2-3]。对于该疾病的治疗,主要以手术干预为主,Phaco随着近年来医疗技术的不断发展和进步,治疗技术有明显改进和加强,在临床上得到广泛应用,治疗时间短、安全快捷,其联合小梁切除术是临床治疗该疾病的常用术式,能有效促进患者视力恢复[4-5]。但考虑该手术治疗方法并发症多,且患者大多有眼球炎症和高眼压合并情况,分步进行手术会增加患者的治疗负担,需要寻求一种安全有效的联合手术治疗方案[6]。本次研究分析对于青光眼合并白内障的治疗,采取不同联合手术治疗方法治疗效果差异,具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取的80例研究对象是我院收治的青光眼合并白内障患者,选取的时间段为2017年6月至2020年12月,根据治疗方法不同进行分组。治疗B组:男女各有23例和17例,各占比57.50%和42.50%,患者年龄阈值范围42~74岁,平均年龄为(56.29±7.81)岁;原发性开角型青光眼27例、原发性闭角型青光眼13例。治疗A组:男女各有24例和16例,各占比60.00%和40.00%,患者年龄阈值范围45~79岁,平均年龄为(56.34±7.87)岁;原发性开角型青光眼26例、原发性闭角型青光眼14例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①此次研究所纳入的患者均经过相关检查确诊,且白内障硬核度为Ⅱ~Ⅲ级;②患者均为单眼病变;③患者病史资料完整,无严重基础疾病;④精神认知正常,有良好的语言沟通表达能力;⑤患者及家属均在医护人员健康教育下了解此次研究内容,并在相关文件上签字。

排除标准:①既往病史中有眼部外伤史或其他眼部手术史;②合并眼底出血等眼部病变者;③合并重要脏器功能衰竭者;④合并严重精神障碍或视听障碍者;⑤不接受随访者。

1.2 方法

治疗A组:Phaco+小梁切除术。手术切口选择患者的颞侧和角膜缘内前房穿刺口处,切口保持90°角,于前房注入粘弹剂,并使用角膜刀作隧道切口,连续环形撕裂晶状体前膜,并进行水分离、水分层,弹性法乳化晶体核,并重复注入粘弹剂撑开囊袋,置入人工晶状体,置入成功后清除粘弹剂,结束后缝合角膜切口;后对球结膜下进行麻醉,于颞下角膜缘前房进行穿刺,角膜缘后做梯形板层巩膜瓣,由此进行剥离清亮角膜缘内1mm组织,后将巩膜瓣进行缝合,后将平衡盐水置入前房,无液体渗出后,缝合球结膜,恢复前房,手术结束。

治疗B组:Phaco+房角分离术。剪开球结膜,暴露巩膜,并于角膜缘后做梯形板层巩膜瓣,由此进行剥离清亮角膜缘内1mm组织,注入纤维素,常规进行超声乳化,将晶状体核、皮质进行吸除,注入透明质酸钠,并向囊袋内植入人工晶状体,后沿房角360°缓慢注入透明质酸钠进行房角分离,吸净残余物质,后封闭手术切口。

两组术后处理一致,应用抗生素滴眼液,每天滴眼4~6次,术后7d拆线,术后注意休息,切勿剧烈运动。两组随访观察3个月。

1.3 观察指标

观察不同治疗方案治疗效果差异,包括①临床指标,记录患者治疗前和术后3个月前房深度、前方角度、眼压、散光度。②记录患者治疗前、术后1个月和术后3个月视野、视力变化。③记录两组患者术后发生角膜水肿、前房积血、眼核肿大、浅前房并发症发生例数,计算并发症发生率。

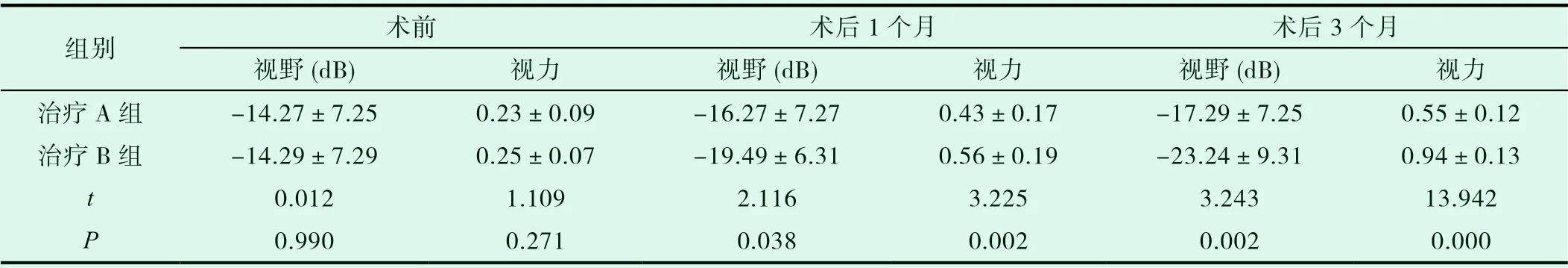

1.4 统计学方法

2 结果

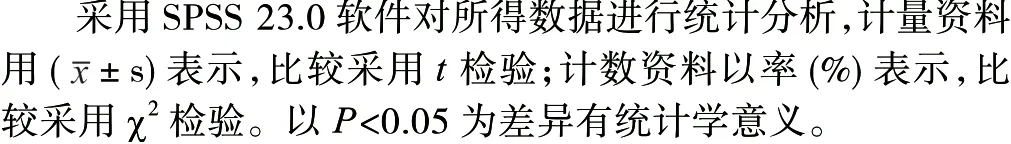

2.1 不同治疗方案临床指标差异比较

治疗前,患者的前房深度、前方角度、眼压、散光度相比差异无统计学意义(P>0.05),经治疗随访观察3个月后,发现患者的临床指标均有不同程度改善,但治疗B组更明显(P<0.05),详见表1。

表1 不同治疗方案临床指标差异比较(±s,n=40)

表1 不同治疗方案临床指标差异比较(±s,n=40)

组别 治疗前 术后3个月前房深度(mm)前方角度(°) 眼压(mmHg) 散光度 前房深度(mm)前方角度(°) 眼压(mmHg) 散光度治疗A组 1.89±0.37 12.34±2.74 35.27±7.29 0.93±0.11 4.06±0.23 37.26±2.34 19.34±4.28 2.89±0.81治疗B组 1.86±0.36 12.37±2.71 35.29±7.21 0.92±0.13 2.11±0.44 15.28±2.33 16.25±4.07 1.17±0.26 t 0.368 0.049 0.012 0.371 21.840 42.097 3.309 12.787 P 0.714 0.961 0.990 0.711 0.000 0.000 0.001 0.000

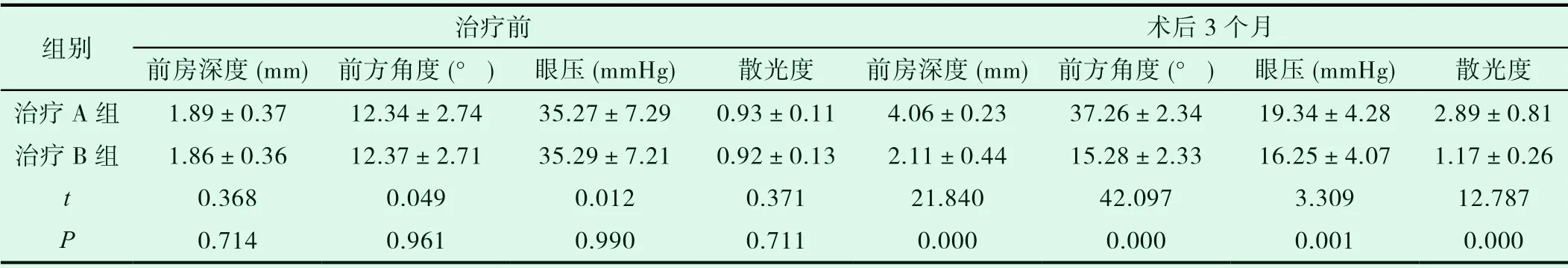

2.2 术前术后视野、视力变化

对比两组治疗手术前后视野、视力变化发现,术前,患者的视野、视力变化相比差异无统计学意义(P>0.05),随访观察3个月后,患者的视野均有不同程度扩大、视力也在不断提高,但治疗B组显著优于治疗A组(P<0.05),详见表2。

表2 术前术后视野、视力变化(±s,n=40)

表2 术前术后视野、视力变化(±s,n=40)

组别 术前 术后1个月 术后3个月视野(dB) 视力 视野(dB) 视力 视野(dB) 视力治疗A组 -14.27±7.25 0.23±0.09 -16.27±7.27 0.43±0.17 -17.29±7.25 0.55±0.12治疗B组 -14.29±7.29 0.25±0.07 -19.49±6.31 0.56±0.19 -23.24±9.31 0.94±0.13 t 0.012 1.109 2.116 3.225 3.243 13.942 P 0.990 0.271 0.038 0.002 0.002 0.000

2.3 两组并发症发生率比较

术后随访记录并发症发生率情况,治疗A组并发症发生率为22.50%,治疗B组并发症发生率为7.50%,治疗B组并发症发生率低(χ2=8.824,P<0.05),见表3。

表3 两组并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

在世界范围内致盲眼病排序中,青光眼位居第二位,该疾病主要与眼压升高有关,会导致视网神经受到损害,视野会发生缺损情况,疾病有进行性、萎缩性的特点,眼压的维持主要依赖于房水生长与排出保持平衡状态,一旦打破会引起眼压升高,进而引发青光眼疾病发生[7-8]。白内障是第一类致盲疾病,在我国乃至世界范围内均有着较高的发病率,患者视力下降与眼球晶状体浑浊有关,疾病发病无任何预兆,后逐渐出现视力减退、视物模糊等情况,患者用眼易出现疲劳,且随着晶状体浑浊程度的增加,会有多视或复视的情况的出现,眼部视力也会逐渐丧失[9-10]。

青光眼合并白内障随着人口老龄化的加剧发病率逐渐呈上升趋势,临床对其治疗也引起了广泛重视,其是一种不可逆的视神经萎缩,对该疾病的处理主要是控制病情,避免其恶化,增加眼盲风险[11]。Phaco是常用的治疗方案,具有①可将急性闭角型青光眼和白内障一次性清除,可以不用再分别进行手术,避免了患者因二次手术带来的伤害;②能有效的将手术时间缩短,且操作方便、简单,降低患者眼正常解剖结构和眼角膜内的皮细胞损害,减少了发生发生风险的几率;③该方式不需要进行缝合,能以防术后患者的眼角膜散光发生改变,使患者的缩短恢复视力的时间;④该手术的切口比较少,不会对眼周围的正常组织产生较大的伤害,减少患者的痛苦和负担等优势,但该术式多适用于急性闭角型青光眼患者,适应症范围较窄,疗效并不理想,联合小梁切除术进行治疗,能有效恢复患者视力,降低患者眼压[12]。但该术式随着广泛应用,也存在一定不足,其会对小梁、虹膜造成一定损伤,会给患者带来较多的并发症,甚至会引起恶性青光眼等严重症状,会影响整体治疗效果,需要积极寻求另外一种治疗方案[13]。本次研究中,实验组患者接受Phaco+房角分离术,青光眼急性发作的主要原因是房角关闭、瞳孔阻滞,而这与晶状体形态、位置改变有密切联系,晶状体随着患者年龄的增加,晶状体也在不断发生改变,其增加会接近瞳孔缘,会影响房水排出,流进前房,后房渗出物蓄积,压力增高,会让虹膜出现膨胀隆起情况,让前房角关闭,Phaco虽能有效解除瞳孔阻滞所引发的问题,增加房水外引流,但并不能改善粘连的前房角,需要联合其他治疗方式[14]。房角粘连关闭是引发青光眼的又一病因,患者多具备健全的小梁网结构,及时分离、打开房角,能够恢复其滤过功能,可有效控制眼压。研究结果表示,同治疗A组相比,治疗B组术后3个月前房深度、前方角度、眼压、散光度均有不同程度改变,患者的视野和视力也发生了显著改善,且术后并发症发生率低7.50%(P<0.05),这与贺新[15]的研究报告结果基本一致。Phaco+房角分离术,直接开放房角,术中无需进行切除、重建等操作,且对散光影响较小、对眼部组织造成的损伤较低,故而能够保障患者的治疗有效性和安全性,是较为安全的术式选择。

综上所述,Phaco+小梁切除术与Phaco+房角分离术在青光眼合并白内障治疗中均有一定的治疗效果,但后者整体疗效更能令患者满意,有助于改善患者的预后生活质量,值得推广。