数形结合的教学新探索

2021-10-28钱春燕

钱春燕

【摘 要】“数”与“形”是贯穿义务教育阶段数学教材的两条主线。数形结合作为一种重要的数学思想方法,将“以形助数”和“以数解形”两者“结合”,使抽象的数学问题具象化、繁杂的数学问题简洁化。教师应感知数形各有所长,感受数形结合思想的内涵与价值,达到以简驭繁、融会贯通的目的,最终发展学生的数学思维能力。

【关键词】数形结合 几何直观 抽象

一、数形结合思想的内涵与价值

义务教育阶段的数学学习要求学生能获得数学的基本思想,是新课标“四基”目标之一。数形结合思想是根据数与形之间的对应关系,通过数与形之间的相互转化,将抽象的数学语言与直观的图形结合起来解决问题的思想方法。数学家华罗庚以“数缺形时少直觉,形少数时难入微。数形结合百般好,割裂分家万事非”对此精辟诠释,指明了数形结合包含的两个方面:“以形助数”和“以数解形”。具体地说,就是在解决数学问题时,要参照问题背景、数量关系、图形特征等条件,或使“数”的问题,借助于“形”去研究;或将“形”的问题,借助于“数”去思考。数形结合思想可以使数学问题由抽象变为具象,由繁杂变得简洁。

二、数形结合思想的现状与应用

小学生的逻辑思维能力较为薄弱,但在数学学习时却必须面对数学抽象性的现实问题,因而无论是教材的编排,还是课堂教学,都在想方设法地使抽象的数学问题以易于学生理解的方式呈现,常见的方法是借助直观的几何图形,提供恰到好处的解决方案。

借助直观模型解释抽象的数学概念以及抽象的数量关系是小学生学习数学的重要方法。曾有专家指出,某些教学现象与数学意义上“数形结合”的内涵并不一致,没有真正体现“数形结合”的内涵。比如,低年级研究两数相差多少的数学问题,有的教師会安排学生通过摆两种图片来帮助理解两数的相差关系,其实此处的图片严格意义上来讲,并不能算数形结合中的“形”,理由是这一方法并没有关注到几何图形的特性,没有赋予图片本身形状与大小的量化特征,甚至不用图片而用任意两种实物也能起到异曲同工的作用。倘若结合“数尺”或“数轴”来认识数的顺序,那么就把数和形(数尺或数轴)建立了一一对应的关系,就会便于比较数的大小以及进行相应的计算。

义务教育阶段,体现数形结合思想的例子比比皆是,能正确把握数形结合思想的本质是教师应具备的能力。例如,数的认识、计算以及较为复杂的实际问题的解决,常常运用“数尺”“数轴”或“数线”将抽象的“数”或运算直观形象化,体现“以形助数”。而对于几何知识的学习,很多时候只凭直接观察难以发现其中的规律和特点,需要引入数据来表示,如常见图形的周长、面积和体积的计算等,体现“以数解形”。因此,数形结合思想在小学数学教育中意义重大。

三、数形结合思想的探索与开发

数形结合使代数的精确性与几何的直观性和谐共生。笔者祈盼能有更多的创新变化,便尝试在小学生认知范畴内充分发掘素材,适度拓展延伸,让数形结合思想更丰满。笔者以一道数学题为例,展开数形结合的相关思考与探索。

(一)以形助数,抽象数学问题豁然开朗

对于1+3+5+…+97+99这道题,有的学生能套用高斯求和公式求出结果,但经不起追问,无法解释公式的内涵。学习数学,要知其然,更要知其所以然。教师设计主题活动,旨在希望学生能运用化繁为简的数学思想,融入操作,再现计算过程,为问题的解决开辟简捷的通道,从而找出规律。

主题一:探索1+3+5+…+97+99的和是多少。

思考1:将多个奇数相加变为从两个数相加开始:1+3,1+3+5,1+3+5+7……

思考2:算式变简单了,又该从何下手?

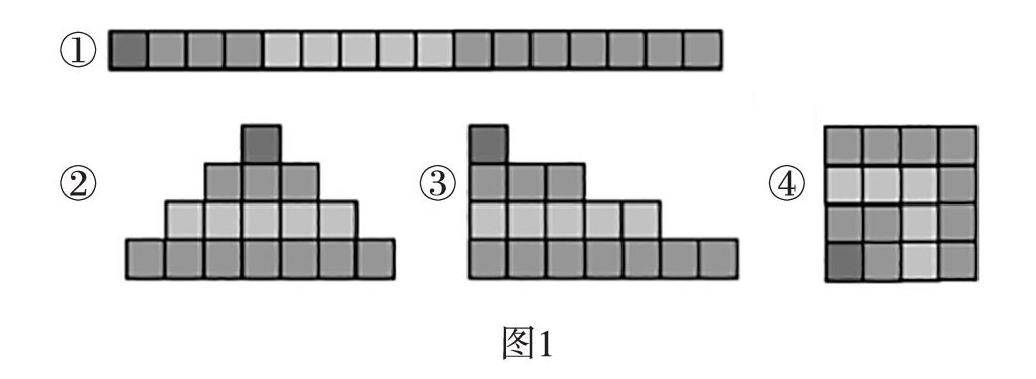

思考3:借助小正方形“拼”算式,或者在方格纸上“画”算式,是否能找到其中的规律?(如图1)

面对“从1开始,连续多个奇数相加”这一数学问题,多数学生首先想到借助图形进行“拼”算式的方法。当用小正方形继续往下拼的时候,学生明显能感受到图1中第四种方法的优越性,自主讨论交流得出:加法算式的结果就是小正方形的个数,也就是大正方形的面积,可以用“边长×边长”算出结果。学生初步探索出规律:从1开始,有几个连续奇数相加,对应的大正方形边长也是几,和就是几的平方。(如图2)1+3+5+…+97+99这道题中有50个奇数,可以想象成一个边长为50的大正方形,和就是50的平方,问题迎刃而解。在解决问题的过程中,“数形结合”使得抽象问题直观化,起到化难为易的作用。

笔者最初思量究竟该选择什么图形拼算式,若基于古希腊人惯用的小石子研究数的习惯,一开始的研究可以考虑用小圆片“拼”算式,然而不可否认,用小正方形代替小圆片,学生更容易联想到拼成大正方形。为了便于继续研究,考虑到多边形面积计算中常见的圆木、钢管等堆砌问题,都是用“(顶层根数+底层根数)×层数÷2”来求出总根数,即学生已经有能力把握梯形面积公式与此之间的关联,教师可由此展开延伸设计。

除了图1中的第四种拼法,其他拼法如果换成小圆片继续往下拼,是否能发现其他规律呢?学生能直观感知出这两种拼法都能得到一个梯形,用梯形的面积计算公式“(上底+下底)×高÷2”来计算,即(1+99)×50÷2=2500,也完全可行。(如图3)

那学生一知半解的高斯求和公式是否也能用“形”来解释?回答是肯定的。将1和99拼成一行,3和97拼成一行,接着拼下去,能得到一个长方形,用长方形面积计算公式“长×宽”列出算式 100×(50÷2)=2500,同样可以得到结果。(如图4)

数的问题通过拼图形的变换,将学生自主构造奇数列之和直观模型的难点消弭于无形,让学生在感知规律的基础上感受并体验数形结合思想的内涵与价值。

(二)以数解形,创新求变挖掘多种可能

图形的直观性具有解释规律的作用。若仅仅研究到这里结束,这种探索未免有些浅薄,因此主题二可以继续延伸设计。主题一中出现的4,9,16……这些数都是两个相同乘数的积,也叫平方数。这些平方数,都表示小正方形的总个数,都能画成一个大正方形,所以这样的数也称为正方形数。正方形数通常也会按点图的方式出现,拼成的依旧是一个正方形(如图5)。

主题二:选择自己喜欢的正方形数,思考正方形数是否与其他算式也有联系,并用其他正方形数来证明你的发现。

学生尝试用斜线进行分割,发现了一种新型的算式(如图6),还有的发现“平方数×平方数=平方数”的规律(如圖7)。

教师借此引导学生体会,借助直观图,可以在思考中不断打破常规,从不同角度感知图形蕴含的规律,体现敢于创新的精神。

(三)精选材料,数形结合激发深度学习

数形结合是一种重要的数学思想方法,教师要有意识地培养学生“见数想形”“因形思数”的能力。于是,笔者开始关注、改编与设计相关问题。就主题一而言,在现有实践的基础上,发展的空间还有很大。笔者由此联想到研究“求从2开始连续偶数的和”这一问题(如图8),并改编为新题:图9中每个长方形都由多个小正方形组成,根据外围浅色的小正方形的个数,推断第10个这类长方形中有几个浅色小正方形。又联想到具有民族特色的“长桌宴”问题,这种变式转向了数学应用,同样能够展现数形结合的魅力。“长桌宴”不管如何变化形式(如图10),都说明了图形的直观性,发挥了解释规律、厘清算理和算法的有效性作用。

(四)相得益彰,数形文化展现数学魅力

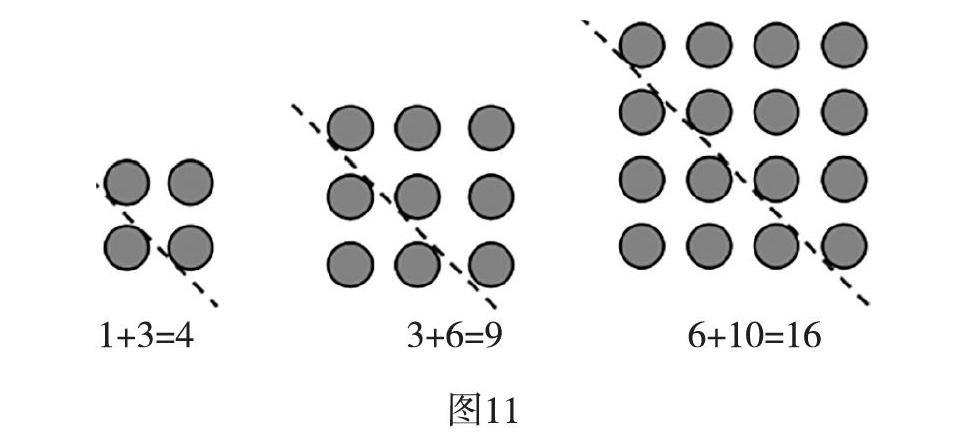

数学学习除了知识本身,适当增添趣味性可以锦上添花。笔者将数学史融入教学,训练学生思维,激励学生继往开来,为数学殿堂添砖加瓦。关于主题一中提及的正方形数,以古希腊毕达哥拉斯为代表的数学家就对此做过研究。通过分割,任何一个大于1的正方形数,都可以看作两个相邻“三角形数”的和(如图11)。像1,3,6,10……这样的数称为“三角形数”;像1+3=4,3+6=9,6+10=16……这样的和都是正方形数。至于对三角形数的相关拓展,笔者在此不再赘述。

也有相关资料记载,“1”表示1个点;“2”表示2个点,可连成线;“3”表示3个点,连成一个平面;“4”表示不同平面上的4个点,得到一个立体图形(如图12)。这说明世界上任何事物的背后其实都隐藏着数的规律,都是以或点,或线,或面,或体这样的形式存在的,即所谓“万物皆数”。

总之,以“数形结合”为主题的教学还有很大的研究空间,教师可以根据学情与教学需求,做出合适的引申与拓展的选择,培养学生数形结合的意识,以实现学生由“表”及“里”的理解,这对后续的学习非常重要,同时也有可能激发学生的深度思考,这也是数学教育者研究数学的真正意义所在。

【参考文献】

[1]王永春.小学数学与数学思想方法[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

[2]刘加霞,刘琳娜.在认知冲突中体验感悟数形结合思想的内涵与价值[J].小学数学教师,2015(12).

[3]王代芬.数学史故事在小学数学教学中的作用[J].江苏第二师范学院学报,2016(6).

[4]曹培英.数形结合的教学新探索[J].小学数学教育,2015(21).