“新派”竹笛技巧的研究——以《山村迎亲人》为例

2021-10-28王书凝

王书凝

中国的竹笛艺术,内涵深远广阔,距今已有八千多年的悠久历史。竹笛的演奏风格与历史、文化、地域和丰富的实践等息息相关,由此便产生了不同种类的竹笛演奏流派,分为南派和北派。北派竹笛以冯子存、刘管乐先生为代表人物,代表作品有《喜相逢》《挂红灯》等,其竹笛演奏风格慷慨激昂,气息上粗犷有力,演奏技巧上多用吐音和花舌。而南派竹笛的演奏风格与北派迥然不同,代表人物有陆春龄、赵松庭等,音色圆润浑厚,延绵不绝,代表演奏技法有循环换气等,如《早晨》《鹧鸪飞》等作品。正是有了南北派竹笛演奏风格的相辅相成互相吸收,才孕育了如今“新派”竹笛的演奏风格。

一、“新派”竹笛的产生与传承

(一)“新派”竹笛艺术风格的概述

从我国五十年代末起,以刘森为代表的”新派“竹笛演奏风格应运而生。刘森先生带着他自己独特的演奏方式与作品创作风格在我国笛坛上独树一帜,为我国竹笛事业开辟了新道路。其创新之后的演奏技法主要表现在“唇气指舌”四个方面。相对于北派竹笛的演奏风格重视力度,旋律跳跃且极具北方梆子特色;南派竹笛演奏风格讲究气息的运用,旋律表现细致优雅,而“新派”竹笛的乐曲风格更重视乐曲曲调的旋律以及它歌唱性的表现手法,技巧上运用较多的颤音、气滑音、气震音等。刘森先生创作的音乐作品中,既有着北方梆子的豪爽,又有着南方曲调的诗情画意,听来令人回味无穷。

相比于其他竹笛大家,刘森先生还善于创新,能跨越民族音乐的范畴另辟蹊径。他既能从中国传统音乐中汲取养分,又从西方音乐作曲理论中学习到了新的知识,所以刘森先生创作的作品是极具创新色彩的。刘森先生演奏风格中的意境之美也是值得我们去细细品味的,例如他创作的《牧笛》,这首曲子是由刘炽作曲的双人舞舞蹈音乐为素材改编而来,表现了牧人在山坡上放牧那悠然自得的情景和对美好生活的赞美之情,表现出了男女青年在放牧时的愉快心境。在此曲中刘森将北派竹笛技巧(特别是滑音、半孔音、吐音等)予以升华发展,并将北派的刚与南派的柔相结合,吸收长笛的气震音等技法,形成了民族韵味浓烈而又富有时代气息的“新派”风格。笔者正在研习的北派经典曲目《山村迎亲人》也受到了“新派”竹笛风格的影响,其中包括刘森演奏风格中歌唱性的表达还有一些“新派”竹笛的代表性演奏技法,且这首笛曲是以“二人台”音乐为原始素材创作而成,韵味十分浓郁。

(二)“新派”竹笛的传承

在刘森先生心中,竹笛是他自身理想的一部分更是生命中不可缺少的一部分,刘森先生曾经说过“因为只有它能给人春天的感觉,带来希望的理想,甚至生活的幻想”,这句话中的“它”指的就是竹笛了。所以在刘森先生所创作的音乐作品中充满了对生活的向往和对生命的无限热爱,所以刘森先生所发展的“新派”竹笛演奏风格,用与众不同四字来形容最为合适。刘森先生为了“新派”竹笛风格能够得到更好的发展,还培养及影响了一大批优秀的“新派”竹笛演奏家,如广播民族乐团的简广易和李增光,与简广义老师同为刘森先生大弟子的黄尚元先生,内蒙古歌舞团的笛子演奏家李镇,上海歌剧院的戴金生,著名的竹笛制作家周林生等,他们在各自的竹笛演艺生涯上都很好的发扬并且继承了“新派”的演奏风格,并获取了巨大成功,是值得我们后辈学习传承“新派”竹笛风格的标杆。

其中,刘森风格对于简广易的影响十分值得一提,简广义先生九岁开始习笛,毕业于中央音乐学院附中,曾师从多位音乐家,后拜入著名竹笛演奏家刘森先生门下。简广义先生以他娴熟的演奏技巧,高亢而又圆润的音色,以及他内心富有激情的创作欲望,一度成为当时海内外名声鹊起的竹笛演奏家。出于对竹笛艺术的热爱,在毕业后简广易选择加入中国广播艺术民乐团工作,他所创作的曲目《山村迎亲人》《喜看丰收景》《牧民新歌》等,都深受广大群众喜爱,这些曲目中也都深受刘森先生所传承下来的“新派”竹笛演奏技巧及风格的影响。其中家喻户晓一曲《牧民新歌》更是成为了当时竹笛曲的代表作之一,这首曲子是以内蒙古民歌音调为素材创作而成,草原气息浓厚,展现出了迷人的草原风情和牧民放牧时富有诗意的生活画卷。值得一提的是,《山村迎亲人》这首曲子中也大量运用到了“新派”竹笛的演奏技巧,歌唱性的表达及气滑音、气震音等技巧,更值得一提的是简广义先生在曲中加入的内蒙古“二人台音乐”中的抹指技巧,使乐曲情感更加饱满热情。

简广易先生曾先后出访日本、德国、意大利、罗马尼亚、香港等国家和地区,其平易近人的演奏风格和出色的演奏技巧受到了当地观众的热烈欢迎,获得了当时欧洲各媒体给予的高度评价。随着简广易大量的创作或改编的曲目问世,一些新的竹笛演奏技法也相继出现在公众的视野中,这当中有些人为了使竹笛便于演奏半音和转调,就致力于乐器本身作出改革,反之,另一些则通过手指气息和舌头的控制去达到其相同的目的。简广易先生就是最早探索出并改进这种方法的先行者之一,其中通过移植外国名曲《流浪者之歌》等民间风格突出的经典曲目,造就了他在竹笛演奏技法上的重大突破。

笔者熟悉且经常练习的《大青山下》,也是一首充满了“新派”竹笛艺术风格的乐曲。这首曲子中加入了“新派”竹笛演奏的歌唱性节奏类型,即“切分节奏形态”。这些节奏型打破了常规节奏的强弱规律,以便于接下去乐曲旋律的继续发展,这些节奏型的加入使乐曲在演奏中显得富有意味并且有歌唱性的表达,并且这首笛曲也是二人台音乐风格的乐曲,富有浓郁的山野风情。

二、《山村迎亲人》中“新派”竹笛演奏技巧的研究

(一)《山村迎亲人》曲式结构简析

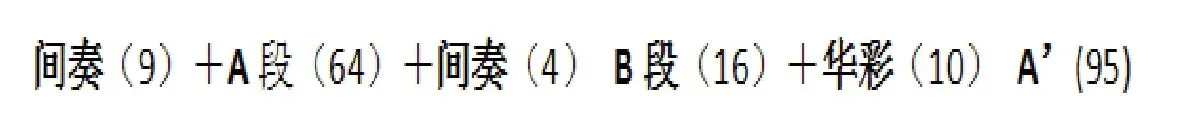

笔者认为要深入研究一首作品的演奏技巧及风格性表现手法,了解该乐曲的曲式结构是必不可少的一部分。《山村迎亲人》这首曲子为单三部曲式,曲式结构如下图:

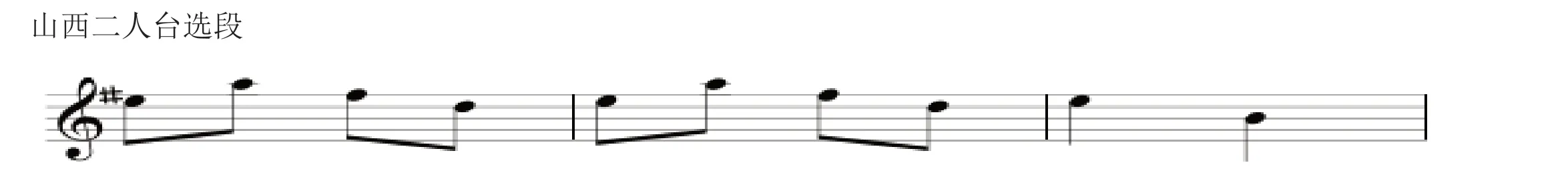

乐曲开始,竹笛演奏出了欢腾雀跃的旋律,山西“二人台”音乐风格(谱例1、2)的旋律素材出现,强弱节奏分明,再加上大段吐音的运用使北派的音乐风格更加突出了,也更好地描绘了村民们热烈欢迎解放军进村的红火场面。

谱例1

谱例2

当乐曲进行到行板的中段乐段时,象征军人的歌曲《三大纪律八项注意》主题乐汇(谱例3)出现,并与欢腾的旋律融为一体,表现了解放军进村,军民亲密无间的情景。中段是慢板,其深情的叙述使乐曲旋律悠扬流畅,生动地描绘了“军民团结心相印,促膝谈心一家亲”的鱼水情谊。

谱例3

乐曲最后一段,再现了第一段的主题旋律,运用了剁音、飞指、历音、滑音这几个北派技巧中相对较难的代表性技巧,这些技巧都有着各自独特的音乐效果和音乐风格。在连续不断地吐音、飞指、剁音的使用下,让整首乐曲的气氛更加欢快热烈,情绪上也给听众一种欢腾热烈的感觉。

在演奏此曲时宜刚柔结合,使乐曲轻柔时如蚕吐丝,激昂时有气壮山河之气势。《山村迎亲人》中加入了大量的“新派”风格性技巧,二人台音乐元素和军人主题乐汇,这些特色使全曲变得更丰满,夸张地说,就仿佛一幅“纵观天穹和大地深处”的风景巨作。

(二)“新派”竹笛风格性手法在乐曲中的运用

1、在气息运用方面

(1)筒音作“mi”的指法

《山村迎亲人》这首曲子使用了全按作“mi”的指法,在传统竹笛独奏曲中一般较少采用全按作“mi”的指法,是因为这种指法使竹笛半孔吹法增多,要求演奏者能很好运用气息去控制音高音准,在一定程度上考验了演奏者基本功的水平,更加大了演奏和练习过程中的难度,但是运用这种特有的指法会使整首乐曲听上去更加活泼、情绪更加饱满。全曲筒音作“mi”指法的运用,配合了“新派”风格性技法“弹跳音”和具有二人台音乐特色的“抹滑音”可让原来平淡无奇的旋律,变得富有激情。通过这首乐曲的研习,笔者还认识到“口劲”与“口风”是一个管乐演奏者必须要掌握的基础,而且也是竹笛演奏中能够灵活运用气息的基石。

(2)“气震音”“气滑音”的运用

《山村迎亲人》开头的片段,起头的“6”音带有气滑音的技巧,再在演奏时与气震音相结合,使两种技巧在演奏上达到紧密配合,从而达到整个乐句不管是从气息线条,还是大小气颤音的相互运用,都能向听众传达乐曲中浓郁的韵味和深厚军民情谊。

在乐曲演奏中,“气震音”的使用会使旋律表现更具张力,而“气滑音”指的是加上手指演奏出的滑音,使演奏出的旋律听上去更为快速热烈。刘森先生所独创的“新派”风格是以推崇乐曲中的歌唱性为主要特色之一,上述的这些“新派”风格性演奏技巧也使得乐曲中歌唱性的表达更加丰满。

2、在运舌方面

(1)吐音

在《山村迎亲人》中结尾段的吐音是非常有特色的,不仅在情绪上将乐曲推向了高潮,也十分考验演奏者的吐音技巧是否扎实。与刘森演奏的吐音有异曲同工之妙的是,这一大段的吐音也要有非常强的颗粒性,发音结实清楚,“TU”和“KU”的发音要具有良好的平衡性,并且能与指法做到紧密配合。

(2)舌点音与打音、叠音的结合运用

在一般的竹笛演奏过程中,打音和叠音大都是单独在乐曲中呈现,且多用于南派风格竹笛的演奏,例如《姑苏行》《欢乐歌》等乐曲中都有打音和叠音的大量使用。刘森先生个人也非常喜爱运用叠音这个南派演奏技巧,所以在《山村迎亲人》中作曲家将两种南派竹笛的代表性技法与“新派”风格性技巧舌点音(也称舌起音)结合在一起使用,使乐曲的音乐性和旋律的歌唱性更为突出。舌点音不同于传统吐音的是,不像传统吐音听上去坚实有力,类似于轻吐,常用于在乐句的开始或者是被要求清楚地演奏在乐音上,有一种似断非断似连非连的听觉感受。结合这类风格性技巧的使用,会让听众感受到乐曲的每一个音符都是坚实有力的,毫无含糊之感,这样表达出的乐曲的情感,会更加击中听者的内心。刘森先生所创新的众多“新派”风格性技法,让原本听上去是二维平面的音乐,也可由浮雕板的立体感。

3、在运指方面

(1)弹跳音

训练手指的弹性,也是竹笛基本功练习中的重要部分,要随时随地训练手指独立活动的能力,练习时要做到每个手指都能作弹性的跳动,并且均匀持久灵活。刘森的弹跳音是建立在传统打音的基础上演变而来的创新技巧,他演奏出的弹跳音在与气冲音的紧密配合下能造就出一种故事起承转合时娓娓道来的奇妙的听觉体验。在《山村迎亲人》慢板旋律结束后,那段慢起渐快的旋律就完整体现出了这一点。

(2)指滑音

气冲音不仅可以与弹跳音相结合,还可以与指滑音相结合,这是刘森演奏中最有特色的运指技巧。指滑音简单来说就是手指在音孔上渐按渐开发出的滑音效果,也可配合气息风门的变化来达到效果。一般在乐曲中演奏的指滑音,都是小三度,例如6—1,5—3,前者是向上滑的指滑音,后者是向下滑的指滑音。这类技巧也在《山村迎亲人》的慢板旋律中有所体现,指滑音的加入使乐曲在情感表达上更加突出,也加深了旋律上别具一格的“新派”演奏风格。

(三)乐曲创作中的二人台音乐元素

二人台音乐是生长于黄土高原的艺术瑰宝,是一种兼具民间歌舞与戏曲特征的地方民间艺术形式,主要流传于内蒙古中西部,山西北部及陕北部分地区。与二人转一样,二人台也以载歌载舞为主要特色,它的音乐唱腔一部分来源于汉蒙两族的民歌,另一部分则来源于晋北传入当地的丝弦小唱“打坐腔”,舞蹈部分主要来源于汉族传入的“跑圈子秧歌”和其他民间歌舞。二人台音乐以其浓郁的乡土气息和地方特色,一直深受流传地广大群众的喜爱。

《山村迎亲人》这首曲子的中段就是二人台音乐中流水板的曲调,具有叙述性,通过竹笛演奏出深情地叙述性的旋律,生动描绘了“军民团结心相印,促膝谈心一家亲”的鱼水之情。在乐曲的结尾段,作曲家将二人台音乐演奏技法中的飞指、剁音、花舌天衣无缝的组合在一起,既成为了整首乐曲二人台音乐元素的点睛之笔,又使得整首乐曲的音乐性更加地丰满。

二人台乐队可以说是整个二人台艺术的重要组成部分,担负着伴奏唱腔、渲染气氛、控制节奏的重要任务。二人台音乐主要的伴奏乐器有:竹笛、四胡、扬琴等,其中竹笛的地位尤为重要,在演奏中常加入许多“花字”,也就我们通常说的加花演奏,使原本平淡无奇的曲调生色不少,竹笛在二人台音乐中还被称为“骨头”,所以其地位的重要性可想而知了。自简广义1962年从中央音乐学院毕业后分配至广播民族乐团工作,由于工作的关系,他曾多次赴山西、内蒙等地区进行慰问演出,演出的同时也使他接触了大量当地别具一格的民族民间音乐,这为他运用“二人台”音乐素材创作《山村迎亲人》奠定了重要基础。实际上在简广易的创作中,大部分作品都是以地方剧种音乐,如“二人台”音乐风格的民歌曲调,还有以内蒙古民歌为基本创作素材加工改编而成,浓烈的乡情与地方民间音乐特色,正是他创作的点睛之笔。■