中国人口流动与城镇化新动向的考察

2021-10-23王桂新

摘 要:主要根据2020年第七次全国人口普查目前公布数据,初步考察了2000年以来中国人口流动与城镇化的新动向。发现2010年以来特别是“十三五”期间新型城镇化战略等一系列国家战略的密集推出,强劲地推动了中国人口流动的“爆发性”增长和城镇化的快速发展;人口流动的“爆发性”增长以近距离人口流动的增长为主,人口城镇化的快速发展以行政区划变更形成的“就地”城镇化和近距离人口流动带来的“就近”城镇化为主要形态;主要受“第一自然”、“第二自然”以及受其影响的区域经济发展差异等因素的综合作用,中西部欠发达地区人口主要向东部发达地区迁移、农村人口主要向城市迁移,以及各省流入人口规模与流入强度“大者恒大”、“强者恒强”的区域模式都基本保持稳定;人口流动更加向城市集中,乡城人口迁移进一步增强,中国的人口城镇化仍处于乡城人口迁移发挥重要作用的快速发展阶段。最后,对国家统计局进行的本次数据调整及新近人口流动和城镇化产生的问题进行了探讨。

关键词:人口迁移;人口城市化;“半城市化”;区域模式;新动向

中图分类号: C921

文献标识码:A

文章编号:1000-4149(2021)05-0036-20

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.038

收稿日期:2021-07-22

;修订日期:2021-08-04

基金项目:

研究阐释党的十九届五中全会精神国家社科基金重大项目“我国以人为核心的新型城镇化机制及推进战略研究”

(21ZDA067)。

作者简介:王桂新,复旦大学人口研究所教授、城市與区域发展研究中心主任。

New Trends in Migration and Urbanization in China: A Preliminary

Investigation Based on the Seventh Census Data

WANG Guixin

(Institute of Population Research/Center of Urban & Regional Studies,

Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract: Based on recently released data of the seventh national census in 2020, the study preliminarily investigates the new trends in migration and urbanization in China since 2000. First, the launch of a series of national strategies since 2010, especially the New-type Urbanization Policy during the 13th Five-Year Plan period, has given a strong impetus to the explosive growth of internal migrants and rapid development of urbanization. Second, the explosion of migrant has been driven by the growth of short-distance migrants. The growth of urban population has been characterized by in-situ urbanization and nearby urbanization: the former results from the adjustment of administrative divisions, and the latter is led by short-distance migration. Third, largely influenced by the combined effects of the “first nature” factors, “second nature” factors, and the disparities in levels of regional economic development, the spatial patterns of migration remain stable over time: the population of the underdeveloped central-western areas has been primarily migrating to developed eastern-coastal areas, and the rural population has been mainly migrating to urban areas. The size and intensity of population inflow at the provincial level also present that the bigger ones remain bigger and the stronger ones remains the stronger. Moreover, migrants have been more concentrated in urban areas, and rural-urban migration has further increased. Rural-urban migration remains the major factor driving urbanization in contemporary China. In conclusion, the study discusses data adjustment made by the National Bureau of Statistics and the problems arising from the recent trends in migration and urbanization.

Keywords:migration;population urbanization;“semi-urbanization”;regional patterns;new trends

人口迁移(流动)与城市(镇)化历来是人口学、地理学、经济学、社会学等多学科研究的重要问题,这是因为人口迁移、城市化与经济社会发展乃至整个人类社会的进步具有密切关系。改革开放40余年来,中国创造了经济几乎保持年增速两位数持续高速增长的奇迹,人口迁移与城市化对此作出了重要贡献[1-2]。近十数年来,中美贸易摩擦的加剧、碳减排战略的实施、国内外新冠病毒的防控,以及新型城镇化战略、扶贫攻坚战略、乡村振兴战略等国家战略的相继推出,使中国迎来了百年未有之大变局。在此新形势下,中国的人口流动与城镇化是否出现新的动向,若有变化主要表现在哪些方面,主要是什么因素影响人口流动和城镇化使之发生了这些变化?

本文拟主要根据2000年以来的人口普查及1%人口抽样调查数据,加上目前新近发布的2020年全国人口普查数据(以下简称“七普”),对这些问题进行初步考察。

一、人口流动规模与流动强度

人口流动规模和流动强度是考察人口流动的基本指标。“七普”数据显示,中国人口流动规模和流动强度都发生了显著变化。

1. 人户分离流动规模与流动强度

人户分离是指人口现住地与户籍地不同,是人口普查所定义的一种含义最宽泛的人口流动。

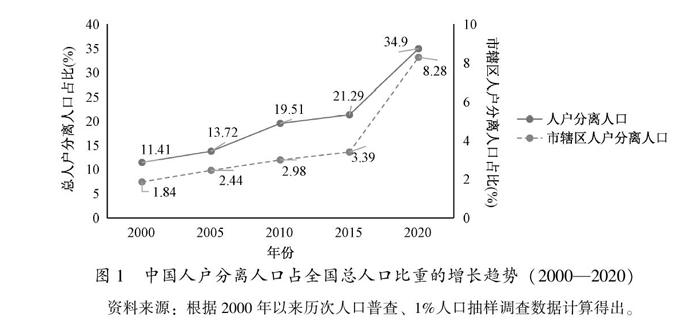

根据最近几次普查数据可知,全国人户分离人口2000年为14439万人,2010年增长到26138万人,比2000年增长81.02%;2020年进一步增长到49276万人,又比2010年增长88.52%。特别是市辖区人户分离人口,2000年为3538万人,2010年增长到3996万人,比2000年增长12.95%;2020年进一步增长到11695万人,竟比2010年增长192.66%,几乎是整个人户分离人口增速的2.2倍。从人户分离人口占全国总人口的比重(亦可理解为人户分离人口流动率)看,2000年为11.41%,显示每100人中约有11人为人户分离;到2010年上升为19.49%,10年间上升8个百分点;而到2020年人户分离率迅速跃升到34.90%,比2010年增长13.61个百分点,显示每100人中已有近35人为人户分离。其中,市辖区内人户分离人口虽然占全国总人口的比重不大,2000年仅占1.84%,但由于其增速快,特别是2010年之后增速明显加快,到2020年即由2010年的2.98%跃升到8.28%,10年时间增长5.3个百分点。由于市辖区人户分离人口增速明显快于整个人户分离人口,致使2020年市辖区人户分离人口占整个人户分离人口的比重由2010年的15.28%上升为23.73%,10年时间增加了8.45个百分点,特别在2015—2020年期间,5年时间竟增长4.89个百分点,年增接近1个百分点(见图1)。这说明,进入21世纪以来,中国人户分离人口规模及强度呈日趋增大趋势,2010—2020年间增势明显大于2000—2010年间。而在2010—2020年间又以2015—2020年后5年间增长最快,几乎呈“爆发性”增长。其中市辖区人户分离人口增长尤为明显,增速达整个人户分离人口增速的2倍以上。

2. 人口流动规模与流动强度

(1)人口流动规模与流动强度的变化。

自改革开放以来,中国人口流动规模及流动强度一直呈持续增大趋势。如图2所示,2010年人口流动规模和流动率已增大到22143万人和16.53%,分别比2000年增大10036万人和近7个百分点;2020年又进一步增長到37582万人和26.62%,又分别比2010年增长了15439万人和10个百分点。其中,2020年省内流动和跨省流动人口规模为25098万人和12484万人,分别比2010年增长85.35%和45.13%,省内流动人口增速为跨省流动人口的1.89倍;与跨省人口流动率的下降趋势不同,省内人口流动率反增5.63个百分点,由此使跨省流动人口占整个流动人口的比重,从2010年的38.85%下降到2020年的33.22%,而省内流动人口占整个流动人口的比重则由2010年的61.15%上升到66.78%。可见与以往人口普查、抽样调查及卫生健康委员会流动人口调查数据比较,2020年流动人口特别是省内人口流动规模与人户分离人口一样呈“爆发性”增长态势,占流动人口比重也明显提高。

(2)人口流动规模增长速度的变化。

尽管改革开放以来中国人口流动规模及流动强度快速增大,但从流动人口规模年均增长率看,则总体呈由快转缓趋势。如图3a所示,若以5年年均增长率考察,1990—2020年期间六个5年期流动人口规模年均增长率的变化主要表现出以下特点:第一,前两个5年期(1990—2000年)显著下降,1990—1995年5年年均增长率为0.28%,到1995—2000年间大幅度下降到0.11%,下降幅度达半数以上;之后2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2020年四个5年期则基本呈波动变化趋势,大致稳定在0.11%和0.08%之间。第二,除1990—1995年外,自1995年开始的每个5年期流动人口年均增长率基本呈“W”形波动变化。而且以5年年均增长率比较,2015—2020年流动人口年均增长率(0.09%)小于1995—2000年的0.11%,但比2005—2010年5年间的年均增长增率(0.08%)高0.01个百分点。第三,若以10年年均增长率考察,流动人口规模1990—2000年、2000—2010年、2010—2020年间的年均增长率分别为0.19%、0.08%和0.05%,明显呈单调下降趋势(见图3b)。

二、人口流动区域模式及其变化

1. 三大地带跨省流入人口的分布模式及其变化

人口的迁移流动主要源于区域自然环境条件的优劣及经济社会发展的不平衡,中国自然环境结构的区域差异及区域经济社会发展的不平衡,决定了改革开放以来中西部欠发达地区人口主要向东部发达地区迁移流动的基本区域模式。长期以来,中国人口分布以东部地带规模最大、密度最高,中西部两地带分布人口较少、密度较低人口迁移分布也呈同样规律。如表1所示,2000年以来,东、中、西部三大地带跨省流入人口以东部地带最多,约占全国跨省流入人口75%以上;西部地带居中,大致占13%—15%;中部地带最少,占全国跨省流入人口的10%以下。与全国人口流动规模日趋增大一样,东、中、西部三大地带跨省流入人口规模亦均呈明显增大趋势,如2010年比2000年分别增长了2.11倍、1.69倍和1.86倍,以东部地带跨省流入人口增长最快,西部地带次之;2020年比2010年分别增长了1.35倍、2.05倍和1.69倍,又以中部地带增长最快,西部地带仍居第二位。总体来看,在2000—2020年20年间,东、中、西部三大地带的跨省流入人口规模比2000年分别增长了2.85倍、3.47倍和3.14倍,以中、西部地带增长较快,东部地带增长最慢。考察三大地带跨省流入人口所占比重的变化可知,在2000—2020年期间,东部地带占比由小增大,之后又减小;中、西部地带则相反由大减小,之后又增大。三大地带跨省流入人口的分布,以2010年差异最大,2020年差异最小。这意味着在一定程度上,2000年以来随着西部大开发战略和中部崛起战略的实施,东、中、西部三大地带经济社会发展的差异,以及受其影响的人口迁移流向的分布均呈渐趋相对均衡的态势。

2. 省内外流入规模与流动强度的省际分布模式

(1)总人口流入及省内、省外流入人口规模的省际分布模式。根据表2、图4可以看出,各省总流入人口及省内、省外流入人口规模的分布主要表现出以下特征。

第一,各省总流入人口

规模大小不一。如“七普”数据显示,江苏、浙江、广东等经济发达的省份和河南、山东、四川等人口规模大省流入较多,总流入人口规模都在2000万人以上。

广东省流入人口规模“一枝独秀”,多达5206.62万人;其次为河北、安徽、福建、湖北、云南等人口规模较大的省份,总流入人口规模大致都在1000万—1500万人之间;其他省份基本都在1000万人以下,人口规模较小的海南、青海、宁夏等省区流入人口规模最小,都在300万人以下。

第二,跨省流入人口规模大的主要是经济发达省市,以上海、江苏、浙江、广东为第一集团,流入人口规模都在1000万人以上,其中广东省流入最多,为2962.21万人,第二位浙江省也达到1618.65万人。北京也可纳入第一集团,跨省流入人口规模为841.84万人。第一集团5省市跨省流入人口约占全国跨省流入人口的60%(60.06%),显示跨省流入人口的分布具有相当的集中性。跨省流入人口规模小的主要有西藏、甘肃、青海、宁夏等人口规模较小的经济欠发达省区,流入人口规模都在100万人以下。近几年人口流出屡被关注的黑龙江省,流入人口规模只有82.92万人,有些出人意料。

第三,经济比较发达的省区跨省流入人口占本省(区)流入人口的比重较高,除尚未公布数据的京、津、沪三大直辖市及湖南、西藏两省区以外,江苏、浙江、广东、海南、重庆、新疆等省区,跨省流入人口占本省总流入人口的比重都在40%以上,其中浙江省最高为63.33%,第二位广东省也达到56.89%。毫无疑问,京、津、沪三大直辖市跨省流入人口一定都会占更高的比重。相对来说,经济欠发达省区,由于缺乏对外省人口的吸引力,人口流动主要以省内人口流動为主,如山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、山东、河南、广西、四川、贵州、甘肃等省区,省内流动人口都占本省总流入人口的80%以上,其中黑龙江、河南两省,跨省流入人口比重尚不足10%,人口大省河南竟只占6%,94%的流入人口都是省内流动。

(2)总人口流入及跨省人口流入强度的省际分布模式。

考察表2可知,与以上人口流入规模的省际分布模式不同,2020年各省人口流入强度的分布主要表现出以下特征。

第一,就总人口流入强度的省际分布模式而言,主要有内蒙古、吉林、浙江、福建、广东、宁夏、新疆等省区总人口流入率较高,都在30%以上。这些省区又分为两类:一类是市场经济活跃、经济发达的浙江和广东两省,其总人口流入率分别为42.96%和45.21%,而且两省的人口流入都是以跨省流入人口为主,显示其对外省人口流入的强劲吸引力。福建经济发展也比较活跃,总人口流入率接近35%(34.83%),亦可归于这一类地区。另一类包括内蒙古、新疆等面积广阔的边疆省区,总人口流入率分别为37.20%和33.78%,经济欠发达的吉林、宁夏两省区也达到30.86%和37.13%,这些省区除新疆维吾尔自治区跨省流入人口占有较高比重以外,其他省区都是以省内人口流动为主。

第二,就业机会、收入水平等经济因素仍然是影响人口流动的主要因素,而跨省人口流动更能反映经济发展水平的区域差异。考察跨省人口流入强度的省际分布发现,京、津、沪三大直辖市与浙江、广东两省经济最发达,跨省人口流入强度也最高,跨省人口流入率都在25%以上,上海、北京最高分别达43.77%和40.57%,显示北京、上海两个超大城市即使在人口规模和人口流入受到严格控制的情况下,仍对外省人口流入具有强劲的吸引力。江苏、福建、海南、西藏、宁夏、新疆等省区或经济比较发达,或实施少数民族、边疆开发等特殊政策,跨省人口流入率也都在10%以上。而河北、陕西、吉林、黑龙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、甘肃等省区,基本上都是经济欠发达及人口规模大省或人口大规模流出地区[3],对外省人口流入的吸引力比较弱,跨省人口流入率都低于5%。

3. 跨省人口流入省际分布模式的变化

(1)跨省人口流入规模省际分布模式的变化。

如图5所示,从2000年、2010年、2020年各省跨省人口流入规模的分布看,京津冀城市群的京津两大直辖市、长三角城市群江浙沪三省市和珠三角城市群(广东省,下同)是跨省人口流入规模最大的“三座高山”,珠三角雄居第一,长三角居第二位。福建、山东、新疆三省区的跨省人口流入规模也形成较高的“小山峰”。其余各省区跨省流入人口规模都相对比较小,而且其规模增长变化也不大。20年间总体表现出比较稳定的“大者恒大、小者恒小”的分布特征。相对来说,北京、天津、上海、江苏、浙江、福建等经济发达的省市,其跨省人口流入规模在2000—2010年间增大比较明显,而2010—2020年间增长规模相对不大;流入人口规模最大的广东省自2000年以来一直都为全国“第一大”,而且20年来增幅也都比较大。而山西、内蒙古、东北地区(辽宁、吉林、黑龙江三省)、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、西南地区5省区及西北地区除新疆以外省区,跨省流入人口规模及其增幅一直都比较小。

跨省流入人口规模的省际分布,可用位序—规模分布法则考察。根据位序—规模法则,省i的跨省流入人口规模(Mi)与其在所有省份跨省流入人口规模中的大小排序(Ri)的乘积(Ri*Mi)为一个常数(A):

Rbi×Mi=A(1)

lnMi=lnA-blnRi=a-blnRi(2)

式(2)中,a为常数,b为斜率。b大于1,表示各省跨省流入人口规模差异较大,相对主要集中于某些省份;b小于1,表示各省跨省流入人口规模差异较小,在各省跨省流入人口规模的分布相对比较分散;若b增大,表示各省跨省流入人口规模的分布趋向相对集中;b减小,表示各省跨省流入人口规模的分布趋向相对均衡(或分散)。

根据式(2)的计算结果可知:第一,2000年、2010年和2020年各省跨省流入人口规模分布回归拟合的调整说明系数均为0.95以上,这说明各省跨省流入人口规模的分布非常符合位序—规模分布规律。第二,三个年份的系数b都大于1,说明各省跨省流入人口规模差异较大,相对主要集中于某些省份,如京津两大直辖市、长三角城市群江浙沪三省市和珠三角城市群。第三,在2000—2010年间,系数b由1.236增大为1.308,在2010—2020年间又减小到1.161,说明在2000—2010年间各省跨省流入人口规模的分布差异增大,并进一步向某些省份集中;2010—2020年间各省跨省流入人口规模的分布差异减小,由比较集中趋向相对均衡,其分布差异甚至还小于2000年。

(2)跨省人口流入强度省际分布模式的变化。

从各省跨省人口流入率的分布看(见图6),在2000—2020年间,京津冀城市群的京津两大直辖市、长三角城市群江浙沪三省市和珠三角城市群同样也一直是跨省人口流入率最高的“三座高山”。与跨省人口流入规模的分布不同,跨省人口流入率以北京、上海两大直辖市最高,天津、浙江、广东三省市次之。福建、海南、西藏、新疆等省区的跨省人口流入率也形成较高的“小山峰”。相对来说,北京、天津、上海、江苏、浙江、福建等省市,其跨省人口流入率在2000—2010年间增幅比较明显,到2010—2020年间则基本稳定、变化不大;广东省呈恒强之势,自2000年以来一直都比较强,而河北、吉林、黑龙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、是四川、貴州、甘肃等省区一直都比较弱。可见20年间,跨省人口流入率的省际分布也基本上表现出比较稳定的“强者恒强、弱者恒弱”的明显特征[3]。

从整体来看,2000年以来跨省人口流入强度的省际分布也非常符合位序—规模分布规律(调整说明系数都在0.92以上),并表现出与跨省流入人口规模省际分布同样的区域模式及变化特征。2000年、2010年、2020年系数b分别为1.260、1.299、1.032,都大于1,说明跨省人口流入强度的大小差别较大,“强者恒强、弱者恒弱”的特点比较明显,而且在2000—2010年间进一步趋向集中,强者更强,到2010—2020年间则向相对均衡方向变化,2020年跨省人口流入强度的分布已比2000年更加分散。

三、乡城人口流动与人口城镇化的发展

1. 人口城镇化与乡城人口流动

(1)人口城镇化与城镇人口增长来源。

人口城镇化,即农村人口迁移到城市转变为城市人口或农村地区转变为城市地区使当地农村人口转变为城市人口,由此使城市人口规模增大、比重提高的过程。其中,农村人口迁移到城市转变为城市人口的城市化称为迁移城市化,通过农村地区转变为城市地区的行政区划变更形成的城市化称为就地城市化[4]。

但城镇化水平是以城镇人口占总人口的比重衡量的,所以在此意义上,城镇化的发展即主要表现为城镇人口比总人口更快的增长。而城镇人口的增长,又主要来自三个方面:一是农村人口通过乡城迁移转变为城市人口,二是通过把农村地区转变为城市地区的行政区划变更把农村人口转变为城市人口,三是城市人口的自然增长[5]。从城镇化的本质看,真正有意义的主要是由第一、二个来源带来的城镇人口的增长。

(2)乡城人口迁移及其对城镇化发展的作用。

改革开放以来,中国的人口迁移不管是省内迁移还是跨省迁移,都是主要表现为农村人口向城市的迁移,所以乡城人口迁移始终是中国城市人口增长、城市化水平提高的重要动因。根据表3可以看出:第一,随着人口流动趋势的增强,流向城镇的人

口规模也迅速增大,2010年为18688.41万人,占总流动人口的比重为84.40%,规模和比重分别比 2000年增长1.03倍和11.4个百分点;2020年进一步增长到33116.97万人,占总流动人口的比重为88.12%,又比 2010年分别增长69.73%和3.72个百分点。显示流向城镇的人口快于总流动人口的增长,但二者增速的差异由大趋小。第二,在流向城镇的人口中,以乡城流动人口为主,2000年其规模是城城流动人口的2.51倍。之后乡城流动人口和城城流动人口规模均呈明显增大趋势,但乡城流动人口不仅规模大,而且增长也更快。在2000—2010年间,乡城流动人口和城城流动人口规模分别增长了145.93%和107.03%,到2010—2020年间又分别增长了77.93%和75.04%。到2020年,乡城流动人口规模已增长到城城流动人口的3.03倍。第三,与城城流动人口比较,乡城流动人口规模大、增速快,所以其占总流动人口的比重也逐渐增大,2000年、2010年、2020年分别为52.20%、63.20%和66.26%,20年上升了14个百分点,而城城流动人口则基本稳定在21%左右。第四,特别从占城镇流入人口比重看,相对于城城流动人口比重的逐渐下降,乡城流动人口则反而呈上升趋势,2020年已由2000年的71.51%上升到75.19%,20年上升了3.68个百分点。第五,乡城流动人口规模的增大和比重的上升,使之对城镇化发展的贡献越来越大。乡城人口迁移在2000年、2010年和2020年的城镇化率中各贡献了4.49、10.44和17.64个百分点,分别占当年城镇化率的12.40%、20.89%和27.61%。这说明,2000年以来在不断增强的人口流动中,乡城流动始终是人口流动的主流,其规模和比重均呈持续增长趋势;随着城镇人口增加和城市化水平的提高,城城流动人口虽然规模有所增大

,但其占城镇流入人口的比重却不升反降;中国的人口流动以乡城流动为主的基本模式没有改变,并仍呈不断增强趋势;在人口流动中乡城人口流动对城镇人口增长和城镇化发展的推动仍发挥着重要作用,中国的城镇化仍处于乡城人口迁移发挥重要作用的快速发展阶段。

2. 人口城镇化发展的新动向

(1)常住人口城镇化的动向。

国家统计局根据2020年人口普查不仅大幅度调整扩大了近年来的总人口和流动人口规模,而且也相应地调整扩大了城镇常住人口规模及常住人口城镇化水平。根据其调整数据(见图7),2010年常住人口城镇化率为49.95%,到2015年上升到56.10%,5年时间提高了7.38个百分点;2020年进一步提高为63.89%,又比2015年提高了6.56个百分点。2010—2015年和2015—2020年间,常住人口城镇化率发展速度分别为2.76%和2.17% ,说明“十二五”期间常住人口城镇化的发展速度较快,到“十三五”期间出现转缓趋势。

值得指出的是,如果考察国家统计局对城镇常住人口规模和常住人口城镇化率的调整,在2010—2015年“十二五”期间,常住城镇人口一共累积调整增加了7240万人,城市化水平累积调整提高了4.06个百分点;而到2015—2020年“十三五”期间,常住人口共调整增加了12501万人,城市化水平累积调整提高了7.24个百分点。“十三五”期间调整增加的城镇常住人口规模与常住城镇化水平,分别是“十二五”期间调整幅度的2.32倍和2.27倍。

这又说明,国家统计局这次根据“七普”数据的调整,重点是调整扩大“十三五”期间的相关人口数据。

(2)常住人口城镇化与户籍人口城镇化发展的差异。

现行户籍制度是中国的特色,主要受以户籍制度为基础建立起来的二元社会体制的影响,中国的城镇化形成了颇具中国特色的“双轨制”发展。一“轨”为户籍人口的城镇化,是传统计划经济体制的“遗产”;另一“轨”为常住人口的城镇化,其包括的城镇常住外来人口(非城镇居民)的“半城市化”是市场经济的产物。主要受户籍制度等二元社会体制的影响,两“轨”城镇化的发展表现出不同的特点。由图8可以看出:第一,自2010年以来,主要由于户籍制度的制约,城镇常住人口规模与户籍人口规模及常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之间始终存在一定的差异,城镇常住人口规模与户籍人口规模大致相差2亿—2.5亿人,常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之间基本上保持16—18.5个百分点的差距。第二,虽然城镇户籍人口与城镇常住外来人口都逐年增加,但由于二者的增长速度不同,不同时期城镇常住人口规模与户籍人口规模及常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之差表现出不同的变化,大致可分为两个阶段:在2010—2014年间,城镇常住外来人口增加较快,使城镇常住人口规模与户籍人口规模及常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之差呈增大趋势,2010年城鎮常住人口规模与户籍人口规模相差2.16亿,常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率相差15.78个百分点,到2014年二者即分别增大到2.62亿和19.05个百分点。2014年国家提出《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,积极推进三个“1亿人”的城镇化和市民化,故使2015年城镇常住人口与户籍人口规模及常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之差趋向减小,由2014年的峰值减小至2.41亿和17.43个百分点。之后,城镇常住外来人口的“市民化”仍然未能得到很好地解决,虽然加快了户籍人口的城镇化,但仍然慢于常住人口的城镇化速度,从而使城镇常住人口规模与户籍人口规模及常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之差仍呈缓慢增大变化,到2020年二者之差又扩大到2.61亿和18.49个百分点。

四、人口流动与城镇化显著变化主要影响因素的初步分析

以上简单考察了2020年人口普查数据所反映的中国人口流动与城镇化近年发展的一些特征。根据国家统计局调整的人口数据,中国的人口流动与人口城镇化自2000年以来发生了显著的变化,这种显著的变化主要是表现在量上的变化,而城乡迁移、区域模式等结构方面仍表现出相对稳定性。那么,主要是什么原因造成了中国人口流动与城镇化发生如此显著的变化呢?以下拟对其影响因素作初步分析。

1. 国内外宏观环境因素对人口流动与城镇化发展的影响

经济增长与人口流动、城镇化具有密切关系。经济增长意味着就业机会的增加和收入水平的提高,就业机会增加和收入水平的提高就会吸引和驱动人口流动和城镇化的发展。反之,经济增长减速甚至负增长,就业机会和收入水平的增长就会减缓甚至减少,从而弱化甚至减少人口流动,不利于城镇化的发展。

近十数年以来,国内外发生了一些不利于人口流动和城镇化发展的重大事件。如亚洲金融危机影响的延续、中美贸易摩擦的加剧,造成不少外企撤离,中国企业被封杀,外贸订单减少,对国内相关企业特别是中小企业的发展打击不小。经济增长延缓,就业机会减少,对人口流动与城镇化产生不利影响;国家为推进生态文明建设,制定“碳达峰”、“碳中和”目标,提高环保标准,加强环境规制,制约了主要依赖化石能源的相关企业特别是众多环保能力有限的中小企业的生产,造成大量企业转产、减产甚至停产,使就业机会减少,同样也影响人口流动与城镇化的发展。特别是2019年年底爆发的新冠病毒疫情,国内外为防控其传播更是“封国”、“封城”,直接阻断了人口流动和城镇化的进展。

图9展示了中国2000年以来经济(GDP)年增长率的变化。2007年GDP年增长率较高达11.4%,但自2008年受金融危机影响开始减速,之后又主要受中美贸易摩擦、环境规制趋严、新冠病毒防控等国内外宏观环境因素的多重影响,2020年已大幅跌至2.3%。考察2000—2020年每5年间的经济年均增长率,2000—2005年为17.36%,2005—2010年上升为24.0%,之后即开始持续下降,到2015—2020年已下降到9.5%。2005—2015年10年间GDP年增长率与人口迁移规模年增长率的相关系数为0.877,2005—2020年每5年期间GDP年均增长率与人口迁移规模年均增长率的相关系数为0.847,显示人口流动与经济增长之间具有高度相关性。所以,经济增长的减速必然会弱化人口流动与城镇化的发展。

跨省(省际)人口流动同样主要是为了谋求更好的就业机会和较高的收入。“七普”数据显示,流出人口主要流入东部地带,流入东部地带的人口又主要流向长三角、珠三角和京津冀三大城市群,特别是流入北京、上海、深圳、广州等经济发展速度快、收入水平高的特大城市(见表2)。各省跨省人口流入率与人均GDP同样都显示出比较密切的正相关关系,如2010年各省跨省人口流入率与人均GDP的相关系数为0.820,2020年二者的相关系数也达到0.688,显示人均GDP较高的省份跨省人口流入率也比较高。

2. 多项国家重大战略的密集推出对人口流动与城镇化发展的影响

本来上述国内外宏观环境因素通过减缓经济增长会影响中国人口流动与城镇化的发展,但事实却是这些因素不仅没有弱化人口流动与城镇化的发展,相反中国人口流动与城镇化却发生了“爆发性”增长。初步分析,这可能主要是以下原因促成。

近十年来特别是在 “十三五”期间,一系列国家战略被密集推出。首先是2014年中央政府推出《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,提出2020年要实现3个“1亿人”的城镇化和常住人口城镇化率60%、户籍人口城镇化率45%的城镇化目标。对城镇化进行规划并提出城镇化数字化目标,这在全世界恐怕都是极其少有的创新之举。为实现该规划,同年即推出《国家新型城镇化综合试点总体实施方案》,并于2016年推出《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》和《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》,2017年推出《加快推进新型城镇化建设行动方案》,之后又连续推出《2018年推进新型城镇化建设重点任务》、《2019年新型城镇化建设重点任务》、《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展的重点任务》。与此同时,中央又推出乡村振兴战略。2017年党的十九大首次提出要实施乡村振兴战略,2018年“中央一号”文件对全面推进乡村振兴作出总体部署,2018年《政府工作报告》中要求大力实施乡村振兴战略,同年5月31日中共中央政治局召开会议审议《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,同年9月中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》。

众所周知,中国政府具有行政集权特征,行政集权的一个显著特点就是“令必行、行必果”。既然中央政府制定了规划目标,就一定要实现。所以,中央政府对新型城镇化战略和乡村振兴战略的密集推出,必定会有力地推动人口流动和城镇化的发展。行政区划变更是提高城镇化水平、影响人口流动类型的重要途径。政府在推进新型城镇化战略和乡村振兴战略过程中,对城乡行政区划进行了大幅度调整。2000—2010年间,全国乡减少了2566个,街道、镇分别增加了1010个和1079个;县、县级市分别减少了39个和6个,市辖区增加了42个。而在2010—2020年间,乡减少了3061个,街道、镇分别增加了823个和612个;县减少了102个,县级市、市辖区分别增加了26个和68个。可见自2000年以来,乡的大幅度减少和镇、街道的大幅度增加,将促进人户分离人口的增加。特别是县的减少、市辖区的增加,以及乡的大幅减少、街道的显著增加,更将大大加快市辖区人户分离的显著增加以及“就地”、“就近”城镇化的快速发展。

“十三五”期间,国家扶贫攻坚战略的推进和2020年全面脱贫目标的制定,也将有力地促进人口流动和城镇化的发展。因为国家扶贫攻坚战略的一个重要方面就是异地搬迁扶贫,而异地搬迁扶贫把贫困人口主要安置在县城及周边小城镇,所以国家扶贫攻坚战略的推进既促进了贫困人口脱贫,也活跃了人口流动,促进了城镇化的发展。从1983年到2015年,全国已实现异地搬迁扶贫人口680万人。“十三五”规划再实现960万人的异地搬迁扶贫目标,到2019年已异地搬迁扶贫人口920万人,剩余40万人于2020年完成。现在,这剩余40万贫困人口的易地搬迁早已完成。仅“十三五”期间就安置近千万易地搬迁人口,可见其对人口流动和城镇化发展的影响之大。

以上考察说明,中央政府对新型城镇化战略、乡村振兴战略、扶贫攻坚战略的强力推进,不仅逆转了国内外宏观环境因素对人口流动和城镇化的弱化作用,相反还有力地推动了人口流动和城镇化的快速发展,到2020年激发人口流动规模迅速增大到3.76亿人,推动人口城镇化水平显著提高到63.89%,并形成人户分离人口特别是市辖区人户分离人口“爆发性”增长、人口流动以近距离流动、人口城镇化以“就地”城镇化和“就近”城镇化为主的显著特征。所以,在此意义上可以说,主要由于国家战略密集推出的强力推动,形成了2010年以来特别是“十三五”期间人口流动和城镇化的“爆发性”、“运动式”增长。

3.“第一自然”与“第二自然”对人口流动区域模式的影响

人口分布以及人口迁移流向分布的区域模式,主要受“第一自然”与“第二自然”的影响。“第一自然”——自然禀赋即自然地理环境地域结构的固定性或不可改变性,决定了人口分布及人口迁移流向分布的区域模式具有很大的顽健性;而“第二自然”——具有一定可变性或可塑性的交通和区位等因素的影响,又可能引起经济社会发展及人口迁移流向分布区域模式发生一定的变化[7-8]。

中国主要由地貌、气候两大自然要素构成的自然地理環境地域结构——“第一自然”及其所决定的东优西劣的区域发展基础,使得东部地带(区)条件优越、经济比较发达,而中西部地带(区)条件较差、经济发展相对落后,成为欠发达地区。“第一自然”决定了中西部地带人口主要流向东部地带的基本区域模式,以及这一基本区域模式的顽健性。即使政府“十三五”期间密集推出一系列国家发展战略,也未能从根本上改变这一基本区域模式,中国人口流动仍然主要表现为中西部欠发达地区人口流向东部发达地区,并主要向京津冀、长三角和珠三角三大城市群集中。政府推出一系列国家发展战略的强力干预,主要属于“第二自然”,其形成的影响,只能一定程度地改变中国人口流动与城镇化发展的区域模式。如使短距离人口流动占有更高比重,2020年的省内流入人口比重由2010年的61.15%提高到66.78%;城乡收入差距扩大,使乡城人口迁移进一步增强,2020年的乡城迁移人口占总迁移人口和城镇流入人口的比重由2000年的52.20%和71.51%分别提高到66.26%和75.19%,同时也推动“就地”城镇化与“就近”城镇化相应得到更快地发展。

五、主要结论与值得进一步探讨的问题

通过以上考察分析,可获得关于“七普”数据所反映的中国人口流动与城镇化发展的初步认识和结论。但仍有一些问题尚有待于进一步加以探讨。

1. 主要结论

根据以上考察分析,主要可得以下结论。

(1)国际上金融危机影响的延续、中美贸易摩擦与国内推进生态文明建设、制定“双碳”目标以及新冠病毒的防控等国内外宏观环境因素,虽然对中国的人口流动与人口城镇化有不利影响,但事实上并未能抑制和弱化中国近十年来人口流动和城镇化的快速发展。

(2)2010年以来特别是“十三五”期间新型城镇化战略、扶贫攻坚战略、乡村振兴战略等一系列国家战略的密集推出和实施,不仅逆转了国内外宏观环境因素对人口流动与人口城镇化的不利影响,相反还极大地激发和推动了中国人口流动和城镇化的快速发展,这是政府行政集权与制度优势的重要体现。

(3)在政府行政主导与制度优势的强力推动下,人户分离、人口流动规模快速增长,使2020年人户分离规模比2010年增长88.52%,人户分离率迅速跃升到34.90%;人口流动规模达到3.76亿人,比2010年增长69.73%,人口流动率也上升26.62%。2010年以来中国人口流动规模的快速增长,主要表现为政府行政集权强力推动的“爆发性”、“运动式”增长。

(4)主要受政府行政主导与制度优势的强力推动,2000年以来人口流动规模与流动强度均呈快速增大趋势,但受国内外宏观环境因素的综合影响,与经济增长速度的减缓趋势一样,人口流动规模的增大速度也同样呈减小趋势,显示人口流动趋势受制于经济增长速度并与其保持一定程度的一致性。

(5)主要受“第一自然”、“第二自然”以及受其影响的区域(城乡)经济发展差异等因素的综合作用,中西部欠发达地区人口主要向东部发达地区迁移、农村人口主要向城市迁移的区域模式,以及各省流入人口规模与流动强度“大者恒大”、“强者恒强”的区域模式都基本保持稳定,而且人口流动更加向城市集中,乡城人口迁移得到进一步增强。

(6)随着城镇人口规模的增大和城镇化水平的提高,城城流动人口规模虽然有所增大,但乡城流动人口规模增长更快,所占比重持续上升,显示农村人口流向城镇的乡城人口流动,仍然是中国人口流动特别是流入城镇的人口流动的主流,乡城人口流动对城镇化发展的推动作用仍呈相对增强趋势,中国的人口城镇化仍处于乡城人口迁移(流动)发挥重要作用的快速发展阶段。

(7)新型城镇化战略、扶贫攻坚战略、乡村振兴战略等国家战略的实施,主要是活跃市辖区的人户分离与近距离人口流动,中美贸易摩擦等国际宏观环境因素主要是影响大城市的经济增长及就业机会、制约较远距离的人口流动。如此诸多因素的综合作用,造成2010年以来中国人户分离和人口流动以市辖区内人户分离和近距离人口流动的快速增长为主,人口城镇化以行政区划变更形成的“就地”城镇化和近距离人口流动带来的“就近”城镇化为主要形态。

2. 几个值得进一步探讨的问题

(1)关于数据调整问题。

国家统计局这次根据“七普”数据对2011年以来相关人口数据的调整,主要有三方面的问题尚需进一步探讨。

一是能否根据“七普”数据调整2011年以来相关人口调查统计数据的问题。

关于这个问题首先说明一点,就是应该充分肯定“七普”数据。每次人口普查都要投入百亿以上的资金、数百万以上的劳动力,特别是“七普”还采用了现代科技手段,没有理由怀疑这样获得的数据。但肯定了“七普”数据,是否就要调整农业农村部(原农业部)、国家卫生健康委员会(原国家卫生和计划生育委员会)等部委进行的相关人口调查数据以及国家统计局自己进行的2015年1%人口抽样调查数据呢?似乎不应如此,主要理由是:第一,在不知道未来发展趋势的情况下,研究人口变化未来趋势的基本方法是根据过去趋势外推。以往的人口调查数据一般都是这样,不知道未来突然发生什么变化,那就只能采取这一方法,利用过去趋势来推测未来。第二,以往的人口调查基本上都是抽样调查,都是根据以上思路,按照调查目的在以往人口状况(如人口普查数据)基础上确定抽样框、抽样比和抽样方法,然后进行抽样调查,最后根据抽样调查结果给出抽样调查的精度。大家可以查一下相关调查说明,以往进行的每一次国家级抽样调查,都说已达到很高的调查精度,至少可以推断总体及一些主要指标。抽样方法是一种科学方法,谁都不能否认这种方法的科学性和根据这种方法所得调查数据的正确性。第三,以往像原农业部、国家卫生健康委员会等国家各部委进行的人口、劳动力抽样调查,都是根据各自的要求和目的进行的,调查所采用的抽样框、抽样比和抽样方法互不相同,获得的调查数据当然也不会完全一致。但各有各的用途,只要能满足各自的要求达到其目的足矣,似无必要再对其数据进行大幅度调整。

二是对数据进行这样的调整是否合理。本文以上对2010年以来中国人口流动和城镇化状况的考察分析,都是根据国家统计局调整以后的数据进行的,由于目前没有给出以往历年的流动人口调整数据,仅根据给出的城镇常住人口规模调整数据,得出的考察结果也不易解释。根据国家统计局调整后的数据大致推算,在“十二五”和“十三五”期间,全国城镇常住人口分别增长12324万人和10897万人,增长率分别为18.40%和13.74%;常住人口城鎮化率也分别相应增长7.38和6.56个百分点。这就是说,“十二五”期间城镇常住人口的增长规模比“十三五”大,增长速度也明显快于“十三五”,常住人口城镇化率的增长幅度和速度也同样如此。而政府对人口流动和城镇化发生强劲推动作用的一系列国家战略基本上都是在“十三五”期间密集推出的,主要由此推动的“十三五”期间城镇常住人口的增长规模和增长速度应该比“十二五”更大、更快一些。也就是说,政府一系列国家战略密集推出的“令必行、行必果”,应该主要体现为“十三五”期间人口流动和城镇化的快速发展。即使考虑基数增大因素的影响,也不至如此。至少作者本人,目前仍未找出“十二五”期间城镇常住人口增长规模和增长速度比“十三五”更大、更快的充分依据。若按调整前的数据推算,在“十二五”和“十三五”期间,全国城镇常住人口分别增长10138万人和13083万人,增长率分别为15.14%和16.97%;常住人口城镇化率也分别相应增长6.15和7.79个百分点。即“十三五”期间城镇常住人口的增长规模和增长速度比“十二五”更大、更快一些,这样反倒容易解释。

三是调整后的数据与现实之间仍存在一些矛盾。在“十三五”期间,全国城镇常住人口增长10897万人,户籍人口增长8903万人。而根据2014年提出的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,“十三五”期间要实现1亿人“就近”城镇化、1亿人“市民化”,2016年又推出《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》。国家统计局在发布“七普”数据时已宣布这两个目标都已实现。如果实现“就近”城镇化的1亿人是完全城镇化(即实现城镇化时也同时转变为城镇户籍人口),则在此期间至少应增加2亿城镇户籍人口,仅这两个目标增加的城镇户籍人口数就几乎是国家统计局现有统计增加数(8903万人)的2.25倍;如果“就近”城镇化的1亿人都还是“半城镇化”人口,也已与国家统计局调整扩大的城镇常住人口数相当;而且 1亿人的“市民化”如果已实现,就超过国家统计部门统计的户籍人口增长规模(8903万人),原有其他一些途径在“十三五”期间没有增加城镇户籍人口吗?即使再计算上城镇死亡人口数,这些数据之间的矛盾还是同样难以解释。

(2)关于人口流动与城镇化本身的发展问题。

基于国家统计局调整数据反映的人口流动与城镇化,主要有两个问题值得进一步思考和探讨。

一是人口流動的“爆发性”增长与城镇化的快速发展能否持续的问题。根据以上考察分析,人口流动的“爆发性”增长与城镇化的快速发展能否持续,主要取决于三个方面:

国内外宏观环境因素能否改善;新型城镇化战略、扶贫攻坚战略、乡村振兴战略等国家战略的实施是阶段性还是持续性;人口流动和人口城镇化自身的发展规律。初步看法,处于百年未有之大变局下国内外宏观环境因素短时间恐怕不会发生明显改善,其对人口流动的抑制作用大概率是一时较难改变;扶贫攻坚战略已取得决定性胜利,新型城镇化战略与乡村振兴战略可能会延续推进较长的时间,但随着新型城镇化“十三五”规划目标的实现,这些国家战略对人口流动和城镇化的强劲推动作用也会大概率逐步弱化,一般不会长期持续。而且,“十三五”期间一系列国家战略措施密集推出驱动的人口流动的“爆发性”增长有些“运动式”增长特征,能持续“爆发性”增长的可能性也不会很大;根据城市化发展的“诺瑟姆曲线”,随着经济社会发展和区域(城乡)发展差异的缩小,人口城镇化水平达到60%以上增速将由快减慢并在75%左右渐趋稳定,2020年人口城镇化水平已达到63.89%,之后将可能逐步由快速发展趋向减速阶段,人口流动也将伴随人口城镇化的减速而表现出一定程度的弱化和“动态”稳定性。未来,与其关注人口流动与城镇化的速度,更应该重视提高人口迁移与城镇化的质量。这就涉及下面的第二个问题。

二是目前人口流动与城镇化发展的质量问题。“十三五”期间密集推出的一系列国家战略取得了重要成就,如有力地推动了人口流动与城镇化的快速发展,超额实现了城镇化目标和扶贫攻坚目标,提高了城市化水平,发展了农村经济,“一个也不落”地把贫困人口脱贫。但也存在一些值得注意的问题。因为人为地运动般强力推进人口流动和城镇化,可能影响人口流动和城镇化的质量,不利于形成人口流动和城镇化红利。以上对人口流动和城镇化的考察分析显示三个问题:首先,人户分离人口(特别是市辖区内人户分离)以及以近距离为主的人口流动有“爆发性”大规模的增长;其次,近距离人口流动以及以“就地”城镇化、“就近”城镇化为主的城镇化是城镇化的主要形态;最后,人口“半迁移”与“半城镇化”的“双轨制”城镇化并未得到改善,相反却更加严重。这样的人口流动和城镇化难免要带来一些问题。第一,城市市辖区内人户分离的“爆发性”增长,不仅将增加通勤距离和交通压力,不利于减少交通碳排放以及住房布局建设和城市空间结构的优化,而且还会增加社会治理的复杂性,给社会治理及和谐社会的建设带来更多的不确定性。第二,人口近距离流动以及以 “就地”城镇化和“就近”城镇化为主要形态的城镇化,容易造成城镇新居民与其对流入城市的预期(可能是更想迁入大城市)形成错位,使他们不能分享大城市权益和福利而影响其获得感和幸福感。而且小城市、小城镇规模太小,不能创造充足的就业机会,满足城镇化人口的就业需求。特别从区域角度看,还会从整体上降低城市人口密度,弱化城市空间利用效率、集聚经济的产出和科技创新的发展,不利于形成合理的城市化体系结构和应有的城镇化红利。第三,人口“半迁移”和“半城镇化”的加快发展,将会进一步加重目前已造成的社会问题。本来,大量集聚在城市的“半城镇化”人口,因不能享受城市居民的各种权益,不能落户成为城市居民,已在城市形成一个规模庞大的非城镇居民阶层;在农村地区则由于年轻男性人口的大规模流出,也形成了一个规模庞大的留守儿童、留守老人和留守妇女等农村“三留守”人口集团。

人口“半迁移”和“半城镇化”所造成的这一规模庞大的城市非城镇居民阶层和农村“三留守”人口集团,已造成“半城镇化”人口家庭关系的弱化、城乡居民的分化和社会矛盾的激化。人口“半迁移”和“半城镇化”的加快发展,无疑要使这些问题更趋严重。一定要认识到,未来相对于人口流动与城镇化的速度,更应该重视提高人口迁移与城镇化的质量。

发挥市场规律的主导作用,使人口迁移和城镇化按自身规律发展。如果人口“半迁移”、“半城镇化”得不到改善,城镇化质量就得不到提高,社会矛盾有可能激化,经济高质量发展也将无从谈起。

参考文献:

[1]蔡昉.城市化与农民工的贡献——后危机时期中国经济增长潜力的思考[J].中国人口科学,2010(1):2-10,111.

[2]王桂新,沈建法,魏星.中国省际人口迁移与经济发展互动关系研究[J].中国劳动经济学,2004(1):125-149.

[3]王桂新,潘泽瀚.我国流动人口的空间分布及其影响因素——基于第六次人口普查资料的分析[J].现代城市研究,2013(3):4-11,32.

[4]王桂新.城市化基本理论与中国城市化的问题及对策[J].人口研究,2013(6):43-51.

[5]王桂新,黄祖宇.中国城市人口增长来源构成及其对城市化的贡献:1991—2010[J].中国人口科学,2014(2):2-16,126.

[6]段成荣,谢东虹,吕利丹.中国人口的迁移转变[J].人口研究,2019(2):12-20.

[7]王桂新,潘泽瀚,陆燕秋.中国省际人口迁移区域模式变化及其影响因素——基于2000和2010年人口普查资料的分析[J].中国人口科学,2012(5):2-13,111.

[8]王桂新,潘泽瀚.中国人口迁移分布的顽健性与胡焕庸线[J].中国人口科学,2016(1):2-13,126.

[责任编辑 方 志 ]