中国的低生育率与三孩政策

2021-10-23陈卫

摘 要:2021年5月,中國发生了两件人口大事。一是国家统计局发布了第七次全国人口普查主要数据结果,二是中央政治局召开会议,提出进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女的政策及配套支持措施。2020年人口普查揭示中国生育率进一步下降到1.3的极低水平,老龄化进程明显加快。中国人口正在经历重大转折。作为政策响应,生育政策又进行了重大调整,由全面两孩政策转变为三孩政策。在此背景下,利用第七次人口普查数据估计近期中国生育率水平及变化趋势,结果表明过去10年来总和生育率在1.5—1.8之间波动。通过人口学分解表明,近期中国生育率变化受到女性婚姻推迟的持续压低作用,而两孩政策使二孩生育率得到明显提升。随着两孩政策效应的消退,中国生育率下降迅速。实施三孩政策为追求和实现适度生育率、调整区域人口发展和满足不同人群多样化的生育需求提供了空间。

关键词:第七次全国人口普查;总和生育率;人口学分解;三孩政策

中图分类号: C924.21

文献标识码:A

文章编号:1000-4149(2021)05-0025-11

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.037

收稿日期:2021-06-22

;修订日期:2021-08-06

基金项目:中国人民大学科学研究基金项目“中国的婚姻变迁:基于女性的初婚行为”(20XNL025);中国人民大学2020年度中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金。

作者简介:陈卫,中国人民大学人口与发展研究中心、北京社会建设研究院教授。

Chinas Low Fertility and the Three-child Policy:

Analysis Based on the Data of the Severth National Census

CHEN Wei

(Center for Population and Development Studies, Renmin University of China,

Beijing 100872, China)

Abstract: Two very important demographic events occurred in May 2021. One is that the National Bureau of Statistics released the major figures of the seventh population census.

The other is that the political bureau of the CPC Central Committee held a meeting to further optimize the family planning, which allows couples to have three children and supporting measures.

China made another birth policy transition from the universal two-child policy into a three-child policy.

The 2020 census recorded a lowest fertility rate in Chinese history, with the total fertility rate being only 1.3. Population ageing becomes faster, and there are drastic transformations in the population of China.

As a policy response, the birth policy has been significantly adjusted, from a universal two-child policy to a three-child policy.

Estimation using the census data suggests that Chinas total fertility rate stood at 1.5—1.8 over the past decade. A demographic decomposition analysis demonstrates that marriage postponement has been depressing fertility, and the two-child policy has had a marked impact on lifting up the second child fertility. Fading away of the effects of the two-child policy leads to a more rapid decline in fertility.

The three-child policy makes possible for pursuing an optimal fertility level, adjusting regional fertility disparities, and satisfying diversified individual fertility needs.

The implementation of the three-child policy provides space for the pursuit and realization of the moderate fertility rate, the adjustment of regional population development and the satisfaction of the diverse fertility needs of different groups.

Keywords:the seventh national census;total fertility rate;demographic decomposition;the three-child policy

2021年5月11日国家统计局发布了第七次全国人口普查(以下简称“七普”)的主要数据结果,表明中国的生育率发生了进一步下降,总和生育率达到1.3的历史最低水平[1],也跌入国际学术界所划分的极低生育率水平[2]。同时,普查数据还显示,劳动年龄人口规模和占比明显下降,老龄化进程加快推进,60岁及以上老年人口数量首次超过0—14岁少儿人口数量。中国人口正在经历重大转折。在此背景下,中国的生育政策发生了又一次重大调整,由全面两孩政策转变为三孩政策,并同时强调完善和实施配套支持政策和措施。本文的目的是利用第七次人口普查数据,分析近期中国生育率水平的变化及其人口学因素,估计两孩政策对生育率的影响,探讨三孩政策下低生育率的前景。

一、数据与方法

我们首先利用“七普”数据估计近期的生育率水平和变化趋势。“七普”不仅获得了2020年的生育率,而且国家统计局根据“七普”结果对2011—2019年的总人口和出生率进行了调整,据此就可以估算2011—2019年的生育率。我们进行了几种不同的生育率估计。一种是利用出生率和总和生育率之间的函数关系估计总和生育率。乔晓春、朱宝生利用这一方法估计了中国20世纪90年代末以来的生育率[3]。如果用CBR代表出生率,TFR表示总和生育率,hx代表分年龄生育率占总和生育率的比例,Cx代表分年龄育龄女性占总人口比例,那么,TFR=CBR/∑hx·Cx。国家统计局已经发布了调整后的近10年的出生率(CBR),而hx和Cx因为都是比例,可以通过历年的人口变动抽样调查数据计算获得。

另一种是根据常规的总和生育率计算方法进行的估计。也就是说,通过计算分年龄女性的出生人数和分年龄女性人数,获得分年龄生育率和总和生育率。如何计算分年龄女性的出生人数?实际上就是把国家统计局调整后的出生人数分解到育龄女性的不同年龄。假设人口普查和人口抽样调查数据中的分年龄出生人数模式是准确的,就可以利用这些年龄模式分解出生人数。那如何计算分年龄女性人数?我们又进行了两种估计。一种是根据人口抽样调查获得分年龄性别人口,利用各年抽样调查的抽样比直接推算分年龄女性人口;另一种是通过2010年人口普查的女性分年龄人口往前和往后推算各年份的分年龄育龄妇女人数。推算所需要的生命表,是以国家统计局公布的平均预期寿命通过布拉斯罗杰特转换而生成。

对近期中国生育率变化的人口学因素分析使用率分解方法[4]。总和生育率的变化可以由分年龄已婚比例变化或/和分年龄已婚生育率变化所引起。这一方法隐含着生育都发生在婚内的假设。这一假设在中国或日本、韩国等东亚国家还是基本成立的,这也是为什么在东亚地区女性婚姻推迟会直接降低生育率。而在西方国家,由于未婚生育大量存在,甚至一些国家达到一半的占比,西方国家婚姻与生育的关系没有像东亚国家那么紧密。

进行分解所需的数据包括分年龄生育率、分年龄已婚比例和分年龄已婚生育率。分年龄生育率利用上述生育率估计获得的结果。

分年龄已婚比例则直接从人口普查和人口抽样调查数据中获得。分年龄已婚生育率可以通过对分年龄生育率和分年龄已婚比例的计算得到。

总和生育率变化的分解使用各因素不同组合下的分年龄生育率逐年预测方法。如果用TFR表示总和生育率,fmx表示育龄妇女分年龄已婚生育率,pmx表示育龄妇女分年龄已婚比例,则TFR=∑fmx·pmx。如果将第一年的总和生育率表示为TFR1=∑fmx,1·pmx,1,第二年的总和生育率表示为TFR2=∑fmx,2·pmx,2,那么,这两年的总和生育率差异可以通过这两个因素不同组合下的总和生育率预测的差异求得分解。例如,∑fmx,2·pmx,2和∑fmx,2·pmx,1的差异、∑fmx,1·pmx,2和∑fmx,1·pmx,1的差异都表示育龄妇女分年龄已婚比例造成的总和生育率变化量。

计算这两者的平均值作为育龄妇女规模变化所作贡献的估计值。对育龄妇女已婚生育率因素贡献的估计也使用相同的方法。

探讨三孩政策的人口前景时,我们使用人口预测方法[5]。人口预测的基年人口数据来自公安部的2017年全国户籍统计分年龄人口数据,先推算到2020年,使得和“七普”时的总人口相同,然后再进行未来预測。在假设不同的生育率水平条件下,模拟预测未来人口发展趋势。同时也模拟假设追求并实现适度低生育率条件下的人口发展趋势。因此,总和生育率的假设分别为1.0、1.3、1.6、2.1和2.25。人口预测还需要平均预期寿命的预测,我们按照联合国提供的中高增速方案进行推算。到2100年中国男性的平均预期寿命达到83.75岁,女性的平均预期寿命达到89.08岁。出生性别比将从2020年的111.3逐步下降到2030年的正常水平(107)。按照惯例,我们的人口预测不考虑国际迁移。

二、中国近期生育率变化趋势

国家统计局根据“七普”数据调整了2011—2019年的总人口数和出生率(见表1第2和3列)。据此可以计算出调整后的2011—2019年的出生人数(见表1第4列)。根据计算结果,2011—2019年调整后的出生人数比原来公布的出生人数增加了1003万,其中865万增加到了2011—2014年,139万增加到了2016—2017年,而2015年减少了1万。也就是说,在过去近10年里前期的出生人数得到了大幅度上调,后期的出生人数有小幅上调或没有调整。这一调整带来了三个意想不到的后果:

第一是2011—2014年的生育率要大大高于以前的估计,与2010年人口普查获得的极低生育率形成巨大反差。第二是如果不调整2010年的出生人数,那么2010—2011年出生人数就会出现跳跃式上升。2011—2012年也出现了出生人数的跳跃式上升,但这是可以解释的,原因就在于生肖偏好,因为2012年是龙年;但是2010—2011年的跳跃式上升却难以找到合理的解释。第三是2014年的出生人数超过2016年,说明全面两孩政策的效果不如单独两孩政策的效果,这似乎也不好解释。

表1第5—7列展示了根据国家统计局调整的出生人数进行估计的总和生育率。第5列总和生育率a是根据出生率和总和生育率之间的函数关系估计出来的。第6列总和生育率b和第7列总和生育率c是根据常规的总和生育率计算方法估计的,前者的育龄女性人口使用年度人口变动抽样调查数据,后者的育龄女性人口是使用2010年人口普查时女性人口推算的。第8列总和生育率d是由2017年全国生育状况抽样调查获得的。这些结果高度一致,而2017年生育狀况抽样调查的结果略低。总的看来,近10年的总和生育率在1.5—1.8之间波动,2017年以来生育率又出现迅速下降。

新中国成立以来,生育率变化跌宕起伏,而从20世纪70年代以来总体上呈现不断下降趋势。20世纪90年代中国生育率跌入更替水平以下,并持续走低。两孩政策的实施使生育率有所回升,但是随着两孩政策效应的消退,生育率又发生迅速下降。

“七普”结果显示2020年总和生育率为1.3,达到极低生育率水平。

如果将中国的生育率转变过程划分为三次转变,那么20世纪70年代是第一次转变,生育率在很短时间里由很高的水平下降到接近更替水平,这是由生育政策主导的转变。90年代是第二次转变,即生育率降到更替水平以下,尽管生育政策也产生一定作用,但是中国的经济社会发展对生育率产生越来越重要的影响,而进入21世纪以来经济社会发展成为决定低生育率的主导因素。21世纪20年代便是第三次转变,由低生育率转变为极低生育率。如果没有实行两孩政策,第三次转变会更早到来。

三、中国生育率下降的人口学分解

对近20年来中国生育率变化进行人口学分解。如前所述,近20年来的生育率不是使用人口普查和人口抽样调查获得的结果,而是根据国家统计局公布的历年出生人数进行的估计。图1显示,近20年来的总和生育率除个别年份外都在1.6—1.8间波动。可见,国家统计局公布的出生人数中隐含的生育水平明显高于历年人口抽样调查直接获得的生育水平。

在总体生育率趋势稳定又稍有波动的情况下,一孩和二孩生育率表现出相反的趋势性变化(见图1)。近20年来一孩生育率呈现逐渐下降趋势,而二孩生育率在实行单独两孩政策后大幅度上升,实行全面两孩政策后二孩生育率更是超过一孩生育率。不同孩次生育率的变化明显地反映了不同因素的影响。非政策性因素的初婚年龄推迟是一孩生育率下降的主导因素,而政策性因素即生育政策调整则是二孩生育率上升的驱动因素。但是也要看到,近年来政策性因素的影响逐渐下降。对总和生育率变化的分解结果进一步说明了不同因素影响的方向和大小(见表2)。

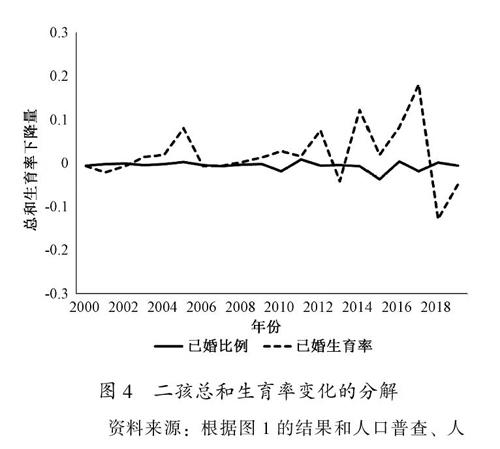

生育率变化可以分解为已婚比例和已婚生育率两个因素变化的作用。表2显示2012年以来这两个因素不同的影响过程。除个别年份,已婚比例的作用一直在压低生育率;而已婚生育率的作用多数年份也在拉低生育率。图2展示了近20年来生育率变化的分解结果。实际上近20年来已婚比例的作用在绝大多数年份都是负向的,而已婚生育率的作用在2012、2014和2016年起到了大幅度提高生育率的作用。不过,已婚比例和已婚生育率对生育率的影响是作用于不同孩次的。图3显示,已婚比例影响一孩生育率,年轻女性婚姻推迟带来一孩生育率的下降,而已婚生育率没有呈现一致性的影响。相反,图4显示,已婚比例对二孩生育率的影响极小,已婚生育率则存在明显的二孩生育率提升作用。

如果不实行两孩政策,中国近年来的生育率会怎么变化?从人口普查和人口抽样调查数据看,两孩政策不仅带来二孩生育率上升,三孩及以上的生育率也出现明显的提升。对比2013年前后,上升趋势都是很明显的。二孩生育率由0.5以下上升到2017年的0.8以上,增加60%以上;多孩生育率由0.07以下上升到2019年的0.15,增加了一倍多。假设没有实行两孩政策,二孩和多孩生育率都保持2005—2012年的平均水平不变,那么随着一孩生育率的下降,总体的生育率也必然会下降。图5显示,如果不实行两孩政策,2014—2016年的总和生育率要比实际水平低0.2左右,2017年要低0.4,2018—2019年要低0.3。这进一步说明两孩政策的显著效应。

有研究表明,中国2020年的极低生育率水平在一定程度上受到了新冠疫情的影响[7]。不过,新冠疫情的影响在2021年会更大,而2020年影响尚小。更大的影响因素仍然是年轻女性的婚姻推迟。过去10年来中国女性的婚姻推迟有加快趋势。根据2017年全国生育状况调查,中国女性平均初婚年龄由2006年的23.6岁上升到2016年的26.5岁。但是与发达国家相比,中国女性的平均初婚年龄依然较低。表3显示,中国女性平均初婚年龄不仅大大低于德国、法国、西班牙和瑞典等国,而且也明显低于日本、韩国。这表明,中国女性的初婚年龄还有很大的上升空间,未来10—20年仍然会发生持续压低生育率的作用。当然,如前述生育率分解结果所示,另一个影响生育率的因素是已婚生育率,而中国女性生育意愿较低,在即使生育政策从两孩政策转变为三孩政策的条件下,已婚生育率的提升也是充满不确定性的。实际上,西方国家和日本、韩国的生育意愿都高于更替水平,但是中国女性的生育意愿却明显低于更替水平,这本身就奠定了中国生育率更加低迷的基础。而生育政策调整不断增加了生育率上升的理论空间,也为追求适度低生育率水平奠定了政策基础。

四、三孩政策与低生育率前景

“七普”结果表明生育率进一步下降到1.3的极低水平,揭示老龄化加快和劳动年龄人口比例明显下降。作为政策响应,中国生育政策又作出重大调整,即实施三孩政策。政府同时还提出实施三孩政策的一系列配套支持性政策措施。实际上,从一孩政策到两孩政策,再到三孩政策,从人口学角度讲是从人口缩减到稳定再到增长的政策取向的不断转变,是随着我国人口形势不断变化,朝着实现人口数量和结构之间动态平衡需要的政策转变。

中国人口进入低增长后,人口结构问题,特别是人口老龄化问题日益凸显。在现阶段及未来一定时期,人口规模巨大和人口结构失衡之间的矛盾会一直存在。要实施兼顾两者的政策,就是既要保持对人口数量的适当控制,又要逐步放宽数量限制从而有利于调整人口结构。

随着两孩政策效应的消退,中国出生人数出现迅速下降,生育率也进入极低水平。任何大大低于更替水平的生育率都是不可取的,长期来看会导致人口规模急剧下降和人口结构严重失衡(见图6至图8)。假设中国在21世纪都保持1.3的总和生育率,那么2023年就会出现人口负增长,21世纪中叶人口增长率为-1%,21世纪末达到-1.6%,21世纪末总人口降到6.5亿,而60岁及以上老年人口几乎接近总人口的一半。即使生育率在未来5年回升到更替水平并保持不变,仍然会出现45年的低速人口负增长,21世纪末总人口降到13.2亿,60岁及以上老年人口占30%。如果再设想一个极端情况,即生育率继续下降,未来5年降到1.0并保持不变,那么到21世纪末中国总人口就不足5亿,而60岁及以上老年人口接近占总人口的60%。

兼顾数量压力和结构挑战,需要追求适度的低生育水平。大大低于更替水平的生育率显然不是适度的低生育率。根据发达国家的经历,低生育率往往处于波动之中。中国近20年来的低生育率变化也说明,人口再生产的周期性特征和婚育行为变化导致中国低生育率的波动性演进趋势。长期处于很低生育率将积累较强的人口负增长惯性,即使生育率回升到更替水平,也在短期内不能避免人口负增长。因此,适度的低生育水平可以界定为总和生育率围绕更替水平波动而长期上略高于更替水平的生育水平。生育率在这个范围内波动,即使在一段时期里会出现人口负增长,但都是基本上处于零增长附近波动,而长期上会使人口处于低速增长(见图6)。例如以总和生育率2.25进行预测(见图7和图8),中国人口到21世纪末为14.95亿,而60岁及以上老年人口比例不会超过30%。在未来80年间,老年人口比例处于20%—30%之间,少儿人口比例处于16%—19%之间,劳动年龄人口比例处于55%—60%之间。实行三孩政策为追求和实现这种适度低生育率提供了足够的回旋空间。

实行三孩政策也为中国的地区人口均衡发展提供了足够的调整空间。尽管整体上中国的生育率已经处于很低水平,但是从地市或县级水平看,中国就像整个世界,区域之间差异很大。这一方面是各地经济社会发展不均衡和以往生育政策差异造成的,另一方面也是各地不同的人口结构和文化、多元化的生活方式等作用的结果。三孩政策给生育率很低的地区提供了较大的回升空间,而对生育率较高的地区仍然实施着约束作用。

在个人层面,三孩政策为满足个性化和多元化的生育需求提供了更大的空间。在城镇化快速推进和教育水平大幅度提升的趋势下,不同地区和不同人群的异质性还会继续增强,对生育目标追求的差异性也会增加,三孩政策为那些有意愿和能力生育多孩的群体提供了现实可能,并且通过相应的配套措施来支持和帮助她们实现生育目标。

尽管三孩政策仍然是一种限制性生育政策,但是限制性程度已经很弱。三孩政策已经能够满足绝大多数夫妇的生育意愿。从人口普查和生育率抽样调查数据看,三孩出生人数占总出生人数5%—8%,四孩及以上占比仅1%—2%。可见,生育政策对于越高的生育孩次进行限制的效应越小。如果将来进一步调整生育政策,实施全面放开的自主性政策,也就是水到渠成的事情了。

中国的低生育率已经持续30年,在这30年中已经由“外生性”低生育率轉变为“内生性”低生育率。20世纪90年代初在生育政策强化执行后,中国生育率迅速跌入更替水平以下,进入“外生性”低生育率。而随着经济社会的快速发展,在中国生育率持续下降过程中,生育政策的作用不断减小,而社会经济发展的作用在持续增长,2000年以来的低生育率趋势中,社会经济发展起着决定性作用,中国进入“内生性”低生育率,生育政策的影响变得越来越小。不过,如前所述,中国的地区差异很大,经济发展、区域文化等都在影响生育率的地区差异,三孩政策的实施在不同地区和不同人群的效果肯定会不同,虽然生育意愿已普遍较低,但是人群异质性增强,三孩政策能否和多大程度上能提升全国的生育率值得期待,也面临很大挑战。

五、结论

中国生育率自20世纪70年代以来经历了快速持续下降过程。2000年以来尽管女性婚姻推迟一直发挥压低生育率的作用,但是因20世纪80年代中后期出生高峰时的出生人群进入婚育年龄,加上生育政策从取消生育间隔限制到实行单独两孩和全面两孩政策,中国的生育率出现波动性上升趋势。但是随着“90后”人群进入婚育年龄,不仅其人数大幅度下降,而且婚姻推迟更加明显,导致两孩政策效应消退后生育率出现剧烈下降。短短四年里总和生育率由2016年的近1.8下降到2020年的1.3,中国进入了极低生育率时期。

中国进入极低生育率时期意味着老龄化进一步加速,人口零增长或负增长将提前到来。以往的各种中国人口预测多数都是估计中国人口负增长会在2027—2030年到来,但是就目前的生育率趋势看,很可能在未来一两年就会出现。中国“十四五”时期将是人口发生大转折的时期。“七普”数据已经显示2020年60岁及以上老年人口数量超过0—14岁少儿人口数量,这在中国历史上是第一次,未来老龄化将以更快的速度推进,中国有可能经历世界上最快的老龄化进程。同时,中国人口增长一经发生转折,将进入难以逆转的长期、持续、快速的负增长阶段。“十四五”时期很可能将是为应对人口老龄化和人口负增长进行政策和制度设计而不容错过的机会窗口。

作为政策响应,中国生育政策又进行了重大调整,由全面两孩政策转变为三孩政策。实现三孩政策为追求和实现适度生育率、为调整区域人口发展和满足不同人群多样化的生育需求提供了空间。实施三孩政策,虽然意义重大,但是要提升中国生育率,更需要从生育政策之外的其他经济社会支持政策入手。实施三孩政策已不仅是单纯的促进生育,更是与改善家庭福利、促进个人发展、推动两性平等、缓解工作—家庭冲突等多元目标相重叠。在低生育率社会,愿意和能够多生孩子,可以看作是一种衡量社会的福利水平和人们幸福感的重要指标。

参考文献:

[1]国务院新闻办公室. 第七次全国人口普查主要数据结果新闻发布会答记者

问[EB/OL].(2021-05-11)[2021-05-26]. http://www.stats.gov.cn/ztjc/zdtjgz/zgrkpc/dqcrkpc/ggl/202105/t20210519_1817702.html.

[2]FRANCESCO C B. Europe and its fertility: from low to lowest low [J]. National Institute Economic Review, 2005,194(1):56-73.

[3]乔晓春,朱宝生. 如何利用(粗)出生率来估计总和生育率? [J]. 人口与发展,2018(2): 65-70.

[4]查瑞传. 人口普查资料分析技术[M]. 北京:中国人口出版社,1991:181-182.

[5]国家统计局人口和就业统计司. 人口和就业统计分析技术[M]. 北京:中国统计出版社,2012:82-104.

[6]国家统计局. 中国统计摘要2021[M]. 北京:中国统计出版社, 2021: 18-19.

[7]张翠玲,李月,杨文庄,张许颖. 新冠肺炎疫情对中国出生人口变动的影响[J]. 人口研究,2021(3):88-96.

[责任编辑 刘爱华]