年龄、时期和队列视角下中国老年消费变迁

2021-10-23吴敏熊鹰

吴敏 熊鹰

摘 要:隨着老年收入提高,老龄化背景下的老年消费潜力被积极预估,成为老龄经济新增长点;但老年实际消费并未呈现出完全如预期那样的积极态势。基于CHIP(1995、2003、2008、2014)和CHARLS(2018)数据,利用APC分类随机效应模型分解老年消费的年龄、时期和出生队列效应,以探寻社会变迁、生命序列事件等对消费的影响。队列消费优势集中于见证物质财富从无到有、从乏到丰的过渡型老人(1940—1950年出生队列);1950后出生队列亲历互联网发展、消费方式变革,但受独生子女政策以及健康风险规避的影响,消费水平低于传统且谨慎的1930年前出生队列。消费时期效应揭示了社会经济发展与老年消费之间的非对应关系,并阐明老年消费潜力与有效消费的差异;其根源在于老年所经历的社会变迁塑造了谨慎、保守、低欲等被动式消费态度,导致消费欲与消费心理一定程度滞后于消费力。降低老年支出风险预期、破除低消费欲状态,是促进新时期老年有效消费的重要路径。

关键词:老年消费;社会变迁;年龄—时期—队列分析法

中图分类号:C913.6

文献标识码: A

文章编号:1000-4149(2021)05-0069-12

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.040

收稿日期:2021-03-08

;修订日期:2021-07-08

基金项目:教育部人文社会科学一般项目“生命历程视角下中国老年消费行为研究”(18YJC840044);国家社会科学基金青年项目“移动互联网背景下中国老年网络消费心理及行为机制研究”(20CRK011)。

作者简介:吴敏,人口学博士,湖北经济学院财政与公共管理学院讲师;熊鹰,管理学博士,中南财经政法大学公共管理学院博士后。

An Age-peroid-cohort Analysis on the Consumption

Changes of Chinese Old Residents

WU Min1, XIONG Ying2

(1.School of Finance and Public Administration, Hubei University of Economics,

Wuhan 430205, China;

2.School of Public Administration, Zhongnan University

of Economics and Law, Wuhan 430073, China)

Abstract: Consumption potential has been positively estimated under the background of aging, but the actual consumption of the elderly is limited. Based on the data from CHIP 1995—2014 and CHARLS 2018, APC-Cross-Classified Random Effect Models was used to explore the effect of age, period and birth cohort on the elderly. The results found that the cohort pattern is significant and consumption advantage focuses on transitional elderly (1940—1950s) witnessing the material wealth from nothing to something, from less to more. Although modern senior people(after 1950s) have experienced the development of mobile internet and the change of consumption mode, they still have lower consumption level than that of traditional elderly(before 1930s)

due to their high expectations on health savings and risk aversion. The non corresponding relationship between the elderly consumption and the socioeconomic development reveals the difference between the consumption potential and the actual consumption of the aged. Social changes have shaped the cautious, conservative, and low-desire passive consumption attitudes of the elderly, leading to consumption desire lag behind consumption power to a certain extent. Reducing the risk expectations of elderly expenditure and breaking the state of low consumption desire are important ways to promote effective consumption of the elderly in the new era.

Keywords:elderly consumption;social change;APC

一、研究背景

随着人口老龄化持续推进,老年人成为当代消费市场的“新贵”,其消费潜力被积极预估。全国老龄工作委员会发布的《中国老龄产业发展报告(2014)》估计,从2014年到2050年,老年人口的消费潜力将从4万亿元增长至106万亿元,占GDP的比例从8%增至33%,届时我国将成为全球老龄化产业市场潜力最大的国家。我国虽不及西方国家老年财富的积累优势,但随着社会经济发展,绝大多数成长于物质条件匮乏的青年一代步入相对富足的中晚年,收入水平大幅提升、收入来源增多,为老年产业和老龄经济发展提供了重要契机[1]。然而,长期以来,老年有效消费不足,老年消费空间有待提升[2]。全国老龄工作委员会“第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查”数据表明,2010—2014年间我国城镇和农村老年人的年人均消费支出分别增加11.88%和75.88%,远低于同期城镇和农村居民年人均消费支出增幅的48.23%和91.35%。诸多消费理论表明,收入是决定居民消费的根本因素,但在解释老年消费的行为机制中尚缺乏有效的说服力。一方面,我国老年人口收入总量并不小,但消费支出有限[2],收入对消费不存在显著的制约作用;另一方面,我国老年人口收入没有达到消费倾向递减的程度[3]。显然,收入以外的其他特定因素对老年消费可能具有更为重要的影响。

消费活动的发生除了依托收入构建的能力因素外,行为主体的消费欲和心理驱动也是必要的前提条件。社会经济发展的不同阶段、宏观社会所处的不同技术变革时期,一定程度上形塑了不同特征群体的消费欲乃至消费行为的独特机制。老年群体内部的年龄、队列等分化亦是时代变迁的缩影,不同经济发展阶段中的人口老龄化所对应的消费水平有别,当前和过去的、未来的老年人口的消费方式也不同[4]。不同时期、不同出生队列老年人的身份特征以及所经历的生活空间和宏观社会变迁差异,一定程度上提供了研究中国老年消费行为的独特视角。在生命历程框架下,以年龄为轴线,形成了两种主要的研究路径,一是历史的时空视角,二是事件史分析视角[5],均为分析不同时期、不同队列老年群体的消费行为提供了理论指导。据此,本文从宏观的社会变迁以及老年人所独特的生命历程事件出发,探讨老年消费行为的同龄群体效应与同期群体效应,重点围绕时间维度上的年龄、时期、队列因素并将其作为社会变迁的刻度,以分析中国老年消费的特征规律,从而为合理解释老年实际消费与潜在消费之间可能存在的矛盾和差异提供一定的理论和现实依据。

二、文献综述

相比较西方国家,我国人口老龄化起步晚、发展迅速。随着老龄化程度持续加深,有关老年消费的研究不断增多。具体来看,我国老年消费相关研究分为三个阶段:一是萌芽阶段。20世纪80年代中期,根据国外人口老龄化发展规律,国内老年人口急速扩张所带来的老年潜在消费能力开始受到关注[6]。二是发展阶段。老年消费市场、老年消费特征、老龄事业以及老龄产业的建设等主题成为该阶段的主要内容[7]。三是深化阶段。随着老年人权利保障逐步达成共识,老有所乐、老有所养等老龄问题被提出,如何完善老年人的消费权利,确保老年人的物质基础,成为新的命题[1],此阶段的研究主题涵盖了老年消费的潜在规模、老年消费市场的预测、基于消费的老龄产业构建等多个方面[8-11]。

作为居民消费的重要构成部分,老年消费不仅包括衣食住行、休闲文化等一般性群体需求,也包括养老服务、医疗保健、老年用品、老年专项服务等彰显老年身份的特殊需求[12]。作为一般经济个体,传统居民消费理论,无论是凯恩斯收入—消费理论,还是有关储蓄、收支预期以及不确定性等对消费行为的影响[13-15],对老年消费行为具有一定的普适性。作为特殊消费者,老年期的医疗支出是制约老年人口其他基本消费、引致老年贫困的重要因素[16-17]。从生命周期视角来看,65岁以上老年人发生的医疗费用占了一生中总医疗支出的80%以上,无论个体在年轻时物质积累多与少,医疗风险带来的不确定性预期均会导致老年适度降低消费以维持财富或收入下降的速度[18],但这种抑制效应在社会保障的保护作用下一定程度上予以缓解[19]。

随着社会经济发展以及居民收入快速提高,老年收入来源增多,退休金、再就业收入以及家庭代际支持等带来的购买力不容忽视[20]。社会须改变对传统老年人的偏见,老人特别是退休老人将成为社会消费的主力[11]。然而,老年实际消费并未呈现同样的发展趋势,消费行为仍具有讲求便利性、追求群体性、注重实用性等特征[21]。老年人也因其成熟、理性的认知使其消费行为受收入波动的影响远低于年轻群体[22]。任远曾将老龄消费市场划分为老衰老龄者市场、退休老龄者市场、兴趣老龄者市场三类,不同类型消费市场对应的老年消费水平差别甚远[7]。可见,老年消费呈现复杂特征,不同年龄、不同世代老年人因经历、认知不同而带来消费心理、消费行为差异迥然[23],呈现传统与现代并存[24]、理性与非理性交织、谨慎与补偿性兼容[25]等多重消费特征。

总体而言,老年购买力以及老年医疗风险是限制老年消费的重要因素,但并不是唯一决定因素;时空差异、群体差异及其带来的消费观念和消费行为差别也理应成为解释老年人口有效消费不足的重要原因。基于老年人口复杂的消费特征以及老年人口特有的消费需求,有理由认为不同年龄、不同出生队列以及处于不同时期老年人口的消费习惯、消费心理及其作用下的消费行为存在差别,并基于收入—消费关系而形成新的消费特征。据此,本文从生命历程视角出发,围绕老年人所经历过的社会变迁与宏观经济发展,动态分析年龄、队列与时期等因素对老年消费行为的影响,重塑老年消费特征,为满足不同层次群体的消费需求等提供理论依据和经验证据。

三、变量与方法

1. 数据来源

本研究采用中国居民收入调查(Chinese household income project,CHIP)1996年、2003年、2008年、2014年4个调查时点的数据以及中国老年健康与追踪调查(CHARLS)2018年的数据。CHIP数据覆盖多个省份,涵括城镇住户样本、农村住户样本以及流动人口样本等三个群体。鉴于三类群体特征差异明显及其可能带来的消费行为差异,本文仅选取了城镇样本。CHARLS数据以全国范围的老年人为调查对象,包括城鎮以及农村样本。两类数据的内容均包括了基本人口学以及社会经济特征、劳动就业、家庭、收支以及部分专项信息。为了保证分析的连贯性以及数据描述的时效性,保留CHARLS数据中与CHIP相同变量的城镇样本进行分析,以更为全面地揭示老年消费的动态趋势。经检验,用于分析的CHARLS城镇老年人的基本人口特征分布结构与《中国人口和就业统计年鉴(2017)》基本相一致,确保了数据选择的合理性。

消费作为一项家庭活动,很难直接分解出某个个体直接消费的部分,故本研究以老年户主或具有消费决策权的老年人为研究对象,探讨老年人及其家庭的消费特征。户主作为家庭中的“家长”,一定程度上代表了家庭的发言权和表决权,将老年户主作为消费决策中心有一定的现实依据和可行性。与此同时,各调查数据中老年户主独居或仅与配偶居住的比例超过四成。本研究并非探讨某个个体在家庭中相对的地位,而是以老年身份为切入点探讨老年消费的动态变迁。由于调查时期跨越了20年,故在选取研究对象时,将研究对象的年龄下限设定为45岁,随着调查时点的推移,该年龄对应的出生队列也朝着老年期发展。纳入分析的样本总数共14839个,其中五个调查时点的样本数分别为3408个、4086个、3167个、4178个、3617个。

2. 变量设定

因变量:消费支出。本文所设定消费为稳定性的、维持日常生活的消费部分,包括食品、衣物、家庭基本服务、通信等基本消费,而风险性、不经常发生的医疗支出作为影响老年人稳定日常消费的自变量纳入分析。值得注意的是,医疗消费与年龄具有较强的相关关系,年龄越大医疗消费支出越多,而本文所使用的APC模型刚好提供了控制年龄效应下的消费行为。

我们所关心的时间维度变量是以户主为代表的年龄(45—102岁)、出生队列(1972—1907年)以及观测时期(1995年、2002年、2007年、2013年、2017年)。根据时间维度变量的分布以及研究的需要,将出生队列进行分组处理,临近的三个出生队列的样本被作为一个类别,而1920年之前、1960年之后的队列分别被合并为一个,最后的队列数为15个,变量描述详见表1。

在已有研究的基础上,控制变量包括了户主或家庭主要决策者的基本人口学特征变量(年龄、性别、民族、是否有工作、婚姻状况、受教育年限)以及家庭人口规模、家庭收支变量(家庭总收入、医疗风险)。性别作为二分类变量纳入模型,1为男性,0为女性,男性户主占比接近7成,远超女性户主。民族处理为二分类变量,1为汉族,0为少数民族,汉族户主的比例远高于非汉族。婚姻、工作状态均处理为二分类变量,绝大多数被访者处于在婚状态,且在业的比例略低于不在业者。年龄、受教育年限、家庭规模以及家庭总收入处理为连续变量;其中,户主的平均年龄为58.72岁,家庭户平均规模2.41人,户主的平均受教育年限超过10年,家庭平均总收入为42408元(模型中家庭收入予以对数化处理)。医疗风险变量不能直接获得,采用医疗支出与家庭收入的相对比值作为医疗风险的代理变量,并将医疗支出占家庭总收入超过10%的样本处理为高医疗风险者,其余的样本作为低医疗风险者。根据分析结果,高医疗风险者占比接近3成。本文也将人均GDP作为时期层次和队列层次的变量并分析其对老年消费的影响。

3. 分析方法

本文以时间维度上的年龄(age)、时期(period)、队列(cohort)为社会变迁的刻度,从生命历程的视角动态挖掘老年消费行为。根据杨杨(Yang)和兰德(Land)设定的分层APC交叉分类随机效应模型(Hierarchical APC-Cross-Classified Random Effects Models,HAPC-CCREM)[26],考虑到年龄、时期、队列之间的完全共线性问题,将年龄设定为固定效应,而时期和队列为随机效应。将消费设定成固定效应年龄的二次曲线,模型具体设定如下:

个体层次模型(第一层):

Yijk=β0jk+β1AGEijk+β2AGE2ijk+β3Xijk+εijk(1)

其中,

Yijk为时期j和队列k的老年户主i的消费支出;β为回归系数,εijk是个体层的随机误差,Xijk为个体层次的控制变量(包括了医疗风险、性别、教育年限、婚姻、民族、工作、家庭收入对数、家庭规模等)。

时期和队列层面模型(第二层):

β0jk=γ0+u0j+v0k(2)

其中,

γ0为截距,u0j与v0k分别为队列和时期效应,均服从正态分布,对应的总方差分别为t20u和t20v。

将第一层和第二层模型相加后:

Yijk=γ0+β1AGEijk+β2AGE2ijk+β3Xijk+u0j+v0k+εijk(3)

当进一步围绕老年人口关切的健康因素即医疗风险时,队列和时期对它的斜率将产生随机效应。在个体层次模型(2)中再加入一组第二层模型:

β3jk=γ3+μ3j+v3k(4)

其中,γ3是变量Xijk的固定系数,μ3j是该队列变量的随机效应,v3k则是时期变量随机效应。

四、结果分析

1. 年龄与老年消费的倒“U”型关系

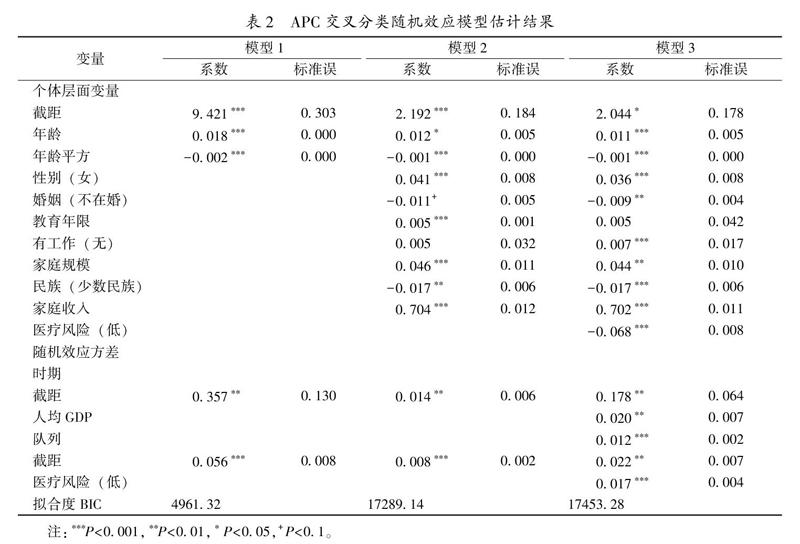

根据APC交叉随机效应结果可知,年龄与消费之间并非呈现单调线性关系。模型1作为基础模型,仅考虑了年龄、时期、队列因素对老年消费的影响,模型2在模型1的基础上纳入个体层次的控制变量,模型3在模型2的基础上进一步加入时期和队列变量,分别为人均GDP与医疗风险(见表2)。个体层次的年齡以及年龄的平方对消费均具有显著影响,且年龄的平方负向作用于消费支出,即消费随年龄的增长呈现先上升后下降的倒“U”型曲线变动趋势。虽然年龄的平方对消费的作用系数偏小,但在三个模型中均通过显著性检验,且对消费的影响稳定。相比较高龄以及低龄老人,中年龄段老人多处于退休且健康良好状态,也处于时间、金钱、精力相对充分时期,家庭消费决策的灵活性和自主性更大,相应的消费水平也更高。与此同时,高龄老人面临的高医疗风险降低了稳定性消费支出,而低龄老人未来不确定的收支预期可能一定程度上弱化了消费决策行为。

2. 老年消费的时期和队列效应

消费的时期效应以及队列效应在三个模型中呈现较为一致的影响,即老年人所处的时期和出生队列不同,消费行为也迥然相异。从模型1到模型3,对应的个体层次与第二层次的变量不同,随机时期效应和随机队列效应的系数虽有所变化,但总体的显著性检验得以通过。当将医疗风险作为队列变量纳入分析(见模型3)时发现,医疗风险对老年消费的影响存在显著的队列效应,且与高医疗风险者相比,低医疗风险老人的消费优势突出。疾病作为个体生命历程中重要的序列之一,围绕它探讨老年在社会变迁中所呈现的消费特征具有重要价值。为了清晰阐述消费的时期效应和队列效应以及处于不同医疗风险状态个体的消费特征,以下将随机效应依次体现在图1—图3中。各图的纵轴为时期或队列对消费的效应系数,反映的是时期或队列对消费的影响作用程度而非具体的数值。当系数大于0,表示时期或队列对消费的影响为正;反之则为负。

(1)时期效应。

总体而言(以下显示的结果均为纳入控制变量后的净效应),老年消费水平随时期推移呈现上升趋势,但于2003年断点式下降。进一步区分医疗风险子样本后发现,如图1所示,高医疗风险老人的消费水平随时期变动的劣势效应明显,但该趋势在2013年发生逆转,并逐渐向低医疗风险者的消费水平靠近。随着时代进步以及社会发展,消费理应呈现同样增长的变动趋势,但全人群以及高低医疗风险者的消费水平并未保持相应的发展特征,且时期的负效应突出集中于2003年调查时点。这可能是源于2002年底突发并持续至2003年的“非典”对消费和经济发展的负向影响,在拉低居民整体消费的基础上也导致老年消费的降低。随后,国家步入快速发展期,居民消费随社会经济发展不断提高,并于2008年达到顶峰,而后在2017年略微降低。雖然老年收入较过去大幅度提升,但相比西方国家,我国老年财富物质积累普遍不足,对支出的风险性因素较其他群体更敏感,这导致医疗支付风险成为干扰消费的重要负向因素。时代发展以及物质生活水平的提高也快速滋生了老年健康需求,伴随而生的医疗保健支付以及健康储蓄动机也一定程度上压缩了其他稳定性消费,但该抑制效应在社会医疗保障制度不断健全的新时期逐渐减小并朝积极方向发展。

(2)队列效应。

相比较时期效应,老年消费的队列效应更突出,队列之间呈现高低错落的特点。如图2所示,消费偏“高”的队列为1930年前出生队列以及1940—1950年出生队列,虽然这两个出生队列之间并非保持严格的正向消费趋势,但总体消费优势明显;消费下降拐点的“低”分别隶属于1930—1940年出生队列以及1953年后出生队列。为了对消费的队列效应进行有效解释,在已有研究基础上,根据老年出生队列及其成长经历的社会变迁,本文将老年人划分成四大类,即传统老人、传统向现代转变的过渡型老人、现代老人以及“新”老人(见表3)。四类老年人所处的社会经济以及成长环境的差异,决定了其物质条件与经济收入的差别,并塑造了其特有的消费观念与消费行为。

同属传统一代,1930年前出生队列的消费水平略高于1930—1940年出生队列。虽然相差一个年代,但队列群体之间有诸多共同点:社会不稳定、物质匮乏的童年,新中国成立初期、百废待兴的青年,遭遇三年自然灾害、经历“文化大革命”以及见证改革开放、社会主义市场经济建设的中年,物质相对贫乏的老年。在生命历程的框架下,个体的出生组效应与对应的生活事件相联系,于个体意义重大,不同事件发生的先后次序也决定个体行为的差异。正是传统老人经历社会从不稳定走向稳定、从贫困走向相对贫困等变迁,塑造了这类老年人节俭、保守、实用的朴素消费行为。准确而言,1930年前出生队列比1930—1940年出生队列早,属于更为传统意义上的老年人,但前者的消费水平整体比后者高。可能的原因在于1930年前出生队列群体的补偿性消费明显,在人生晚年甚至是高龄时期遇到社会物质财富的快速积累,相较于物质极度贫乏的童年以及中青年,晚年特别是高龄期不断丰富的物质财富一定程度上促进了消费选择的自主性和灵活性。

作为传统老人与现代老人之间的过渡,1940—1950年出生队列群体的消费水平最高。他们成长于新中国成立初期,经历中国社会动荡以及改革开放浪潮,见证21世纪社会经济的快速发展,并在晚年亲历社会经济发展红利。作为惠享社会经济发展红利的第一批老人,恰逢国家社会保障制度有序地重建与完善,享有的社会保障福利比传统老人更完善。过渡型老人是伴随新中国成立、成长、发展、腾飞的一代人,见证了国家物质积累从无到有、从乏到丰。消费行为相应地也具有强烈的时代特点,伴随物质财富丰富而呈现突出的高消费优势。

延续1940—1950年出生队列的消费优势,1950—1953年出生队列仍处于较高消费水平,但1953—1956年出生队列出现消费下降拐点并持续至1960年后出生队列。1950年后出生队列具有鲜明的现代化特征,成长于改革开放时期,正值中青年时期见证中国经济的飞速发展,并享受移动互联网发展带来的技术便捷。作为现代化特征明显的一代,其消费的“现代性”优势却并不突出。

1960年后出生队列保持上一出生队列的消费特征,消费需求并未有效释放。他们虽然经历物质相对匮乏的童年,但成长于改革开放、社会物质财富快速积累的年代,拥有资产富足的中晚年,所经历的社会变迁具有浓厚的现代技术特征,是受互联网熏陶发展的中年一代,属于新时代的“新”老人。移动互联网发展带来的消费方式变革,既有网络消费、线上消费对消费释放的促进,也有移动支付、信用卡支付等消费工具革新带来的消费便捷[27]。与现代化消费方式对消费促进的一般认知略显不同的是,“新”老人消费的队列效应劣势明显。进一步分析医疗风险对消费行为的队列效应可知(见图3),低医疗风险者的消费支出随出生队列较为平稳变化,而高医疗风险者的队列负效应尽显,且消费队列效应低于低医疗风险者。高医疗风险对消费行为的负向影响几乎作用于所有队列,成为老年消费水平提高的重要阻碍因素。医疗风险对消费水平的阻碍因素也有效解释了现代老人、“新”老人突出的队列消费劣势,具体而言,处于高医疗风险状态的现代老人、“新”老人的消费水平显著低于低医疗风险者,而后者的队列正效应突出并呈现一定的队列消费优势。

五、结论与讨论

本文利用APC交叉分层随机效应模型,对中国老年消费的年龄、队列、时期趋势进行分析,从生命历程的视角挖掘老年消费随社会宏观变迁发展而呈现的独特形态。在此基础上,围绕老年生命周期序列事件,探讨医疗风险对老年消费的年龄、队列、时期效用。与以往研究相比,本文致力于从动态的趋势变迁挖掘老年消费行为的作用机制,以此作为阐释老年有效消费不足的切入口。就实证分析结果而言,老年消费的年龄、时期与队列效应显著,不同时期以及出生队列消费迥异。首先,老年的时期消费劣势突出,经济社会的不断发展并不必然带来老年消费水平的提高。结合本文的五个调查时点,除了受2002年“非典”对经济发展造成的暂时性冲击外,虽然老年消费水平随时代发展进步总体明显提升,但并未与时期推移保持一致的正向增长趋势。其次,相比时期趋势,老年消费的队列趋势更显著。消费优势集中于见证物质财富从无到有、从乏到丰的过渡型老人,现代老人、“新”老人健康储蓄预期高、医疗风险规避明显,整体的消费水平甚至低于传统老人。

随着人口老龄化持续推进,银发市场作为推动老龄经济发展的核心力量被积极预期,老年消费成为促进居民消费红利的重要窗口。社会经济发展与消费之间的非对应关系揭示了老年消费潜力与老年实际消费之间的差异,即庞大规模的老年人口所蕴含的消费潜力并不必然转化为有效消费。受宏观社会变迁以及社会力量的推动,老年群体的消费力有所提升,但伴随社会经济发展的消费欲与消费心理尚未能进行有效变革。受过去饥荒、贫困以及传统社会对老年的狭隘理解等事件的影响,老年人保守、求实、谨慎等消费低欲特征突出,导致了消费欲与消费心理一定程度滞后于消费力。消费峰值之所以发生于1940—1950年出生队列,关键在于消费力上强有力的政策与经济红利补偿所催生的边际消费效用。作为惠享社会经济快速发展红利的第一批老人,恰逢國家社会保障制度有序地重建与完善,享有的社会保障福利比传统老人更完善,这是伴随物质财富快速积累而产生的特有消费优势。相较之下,更早出生队列群体经历极度物质匮乏的成长期,也受传统“重身后、轻身前”等狭隘养老文化的渗透,对消费的欲望普遍偏低。随着互联网发展以及现代性提高,1950年后出生队列老人物质生活逐渐多元并重视老年生活,但受独生子女政策影响,其子女普遍面临繁重的养老压力,相应形成了“给子女减负”、“为子女奉献”的观念,特别是医疗支出风险所产生的支出不确定预期对消费欲以及消费行为的挤压尤为明显,突出表现为“计划者”角色。

纵观老龄化程度更深的发达国家,如北欧、日本和韩国等,资本与财富向“婴儿潮”一代老年人口集聚,在人口结构逐渐老化的社会经济形态中,老年人口是掌握更多财富与资本的消费主体。与西方国家相比,大多数中国老年人没有国外老年物质财富积累优势,但老年消费的物质基础随时代推移有了明显提升;然而,老年消费处于以食品、医疗为绝对主体的单一状态。需求理论阐明了消费行为发生所必需的消费力与消费欲,老年消费力在时代的进步和变迁中不断提升但处于一定受限状态,消费欲却保持极低水平,由此降低了消费活动发生的心理驱动。当有限提升的消费力与极低的消费欲交织在一起,前者将可能继续放大老年人口的被动式消费欲,从而共同塑造消极消费的现实。

虽然社会经济发展对老年消费力带来了积极的促进作用,但仍然不能忽视消费活动背后的消费欲、消费心理以及消费力与消费欲的综合作用。顺应老年消费特征,一方面,从社会保障建设出发,降低老年医疗支出风险与健康储蓄预期,致力于老年消费力的提升;另一方面,从构建有效的老年价值论、破除狭隘的养老观念出发,提高老年消费的心理基础与积极预期。随着时期不断推延,“50后”、“60后”出生队列作为连接老年人和中年人之间承前启后的一代,即将成为新时期推动老年经济发展的主力。20世纪60年代初期迎来了中国概念上的“婴儿潮”,出生人口规模超4亿。受独生子女政策的影响,少子化、家庭养老资源稀缺成为该队列群体的重要特征。降低老年支出风险预期、破除低消费欲状态,将是提高老年福利、促进积极老龄化的重要路径选择。需注意的是,本文试图探索宏观社会机制对老年消费的分化作用,但在模型分析中并未对某类具体的历史事件予以直接测量,而是用各队列群体在不同时期的跨度来呈现宏观社会以及老年生命历程等对于消费的作用机制。

参考文献:

[1]乐昕,彭希哲.老年消费新认识及其公共政策思考[J].复旦学报(社会科学版),2016(2):126-134.

[2]乔晓春.如何满足未满足的养老需求——兼论养老服务体系建设[J].社会政策研究,2020(1):19-36.

[3]周环,瞿佳颖.从西方消费理论看我国老年市场需求不足的原因及启示[J].世界经济情况,2005(21).22-25.

[4]乐昕.老年消费如何成为经济增长的新引擎[J].探索与争鸣,2015(7):125-128.

[5]李强,邓建伟,晓筝.社会变迁与个人发展:生命历程研究的范式与方法[J].社会学研究,1999(6):1-18.

[6]张纯元.中国人口老化与未来市场[J].市场与人口分析,1994(1):44-46.

[7]任远.老龄消费市场初探[J].市场与人口分析,1995(3):46-49.

[8]王金营,付秀彬.考虑人口年龄结构变动的中国消费函数计量分析——兼论中国人口老龄化对消费的影响[J].人口研究,2006(1):29-36.

[9]陈俊华,黄叶青,许睿谦.中国老龄产业市场规模预测研究[J].中国人口科学,2015(5):67-80.

[10]杨立雄.北京市老龄产业发展研究[J].中国软科学,2017(3):74-83.

[11]胡湛,彭希哲.应对中国人口老龄化的治理选择[J].中国社会科学,2018(12):134-155.

[12]吴玉韶.对老龄产业几个基本问题的认识[J].老龄科学研究,2014(1):3-12.

[13]CARROLL C D, SAMWICK A A. The nature of precautionary wealth[J]. Journal of Monetary Economics, 1997, 40(1): 41-71.

[14]CARROLL C D, DYNAN K E, KRANE S D. Unemployment risk and precautionary wealth: evidence from households balance sheets[J].The Review of Economics and Statistics,2003,85(3): 586-604.

[15]高瑗,原新.中国老年人口健康转移与医疗支出[J].人口研究,2020(2):60-72.

[16]PALUMBO M G. Uncertain medical expenses and precautionary saving near the end of life cycle[J]. The Economic Studies, 1999,66(2):395-421.

[17]YOGO M. Portfolio choice in retirement: health risk and the demand for annuities, housing, and risky assets[J]. Journal of Monetary Economics, 2016, 80(4): 17-34.

[18]MARTIN B. CROSSLEY T F. The life-cycle model of consumption and saving[J]. The Journal of Economic Perspectives, 2001, 15(3):3-22.

[19]丁继红,应美玲,杜在超.我国农村家庭消费行为研究——基于健康风险与医疗保障视角的分析[J].金融研究,2013(10):154-166.

[20]马芒,张航空.城市老年人消费水平影响因素分析——以上海为例[J].人口与发展,2011(6):23-30.

[21]赵昭,张晨.中国老年消费市场现状分析[J].经济研究导刊,2015(16).65-66.

[22]原新.老年人消費需求与满足需求能力基本关系的判断[J].广东社会科学,2002(3):122-127.

[23]王菲.我国城市老年人消费行为的实证研究[J].人口与发展,2015(3):101-112.

[24]应斌.我国老年消费者心理年龄研究[J].管理世界,2009(5):182-183.

[25]吴敏. 中国老年人主观预期寿命与消费行为[J].老龄科学研究,2019(1):50-60.

[26]YANG Y, LAND K C. A mixed approach to the age-period-cohort analysis of repeated cross-section surveys, with an application to data trends in verbal test scores[J]. Sociological Methodology, 2006, 36(1): 75-97.

[27]王宁.传统消费行为与消费方式的转型——关于扩大内需的一个社会学视角[J].广东社会科学,2003(2):148-153.

[责任编辑 武 玉 ]