我国茶学领域2008—2019年获得省部级及以上科技奖励成果分析

2021-10-16熊兴平张新忠李红斌孙亮姚明哲

熊兴平,张新忠,李红斌,孙亮,姚明哲

我国茶学领域2008—2019年获得省部级及以上科技奖励成果分析

熊兴平,张新忠,李红斌*,孙亮,姚明哲*

中国农业科学院茶叶研究所,浙江 杭州 310008

基于我国茶学领域在2008—2019年获得的国家级、省部级科技奖励成果,对成果的奖项、等级、获奖年份、第一完成人、第一完成单位、主要研究领域、产学研合作等相关数据进行了统计分析,明确我国茶叶科技奖励成果现状、特点和支持趋势,旨在为我国茶叶科技人员确定科研选题、培育成果和申报成果奖励提供思路。

茶学;科技成果;基础应用研究;发展趋势

科技奖励是调动科学技术工作者积极性和创造性,推动科学技术进步和社会发展的重要举措,是党和政府及全社会给予科学技术工作者的一种崇高荣誉和贡献认同,也是衡量一个单位或个人学术水平、科研创新能力和社会贡献的重要指标之一。科技奖励能比较直观地向社会表明国家的需要和重点支持的学科领域[1]。

中华人民共和国的科技奖励制度建设始于1950年,1950年8月中央人民政府政务院发布了《关于奖励有关生产的发明、技术改进及合理化建议的决定》,到1966年5月共批准发明奖励297项。1966—1977年,国家科技奖励工作中断;1977年中华人民共和国国家科学技术委员会(简称“国家科委”)恢复建制后,于1978年3月,党中央召开全国科学技术大会,对7 657项重大科技成果进行奖励;1984年,国务院颁布《中华人民共和国专利法》,使知识产权保护有法可依。1984年9月12日,国务院发布《中华人民共和国科学技术进步奖励条例》,规定科学技术进步奖分为国家级和省(部委)级,标志着国家科学技术进步奖正式启动。1985年国务院批准成立了国家科学技术奖励工作办公室,负责集中统一处理国家科技奖励工作的各项事务,使我国科技奖励的管理工作逐步规范化,当年国家科学技术进步奖正式实施,共评审出获奖成果1 761项,其中特等奖23项[2]。随后各部、省(直辖市、自治区)相继启动实施科学技术奖励。目前各级科学技术奖励主要包括自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖等三大类。

21世纪以来,我国茶叶科技创新投入增幅明显,茶叶科技创新取得长足进步,极大地促进了我国茶产业的快速发展。为全面梳理我国茶叶科技取得的成果,展现我国茶叶科技发展的新成就,本研究从计量学和信息学角度,对我国2008—2019年度省部级及以上涉茶奖励成果进行统计,分析了我国茶学科技奖励成果现状、特点和支持趋势,旨在为我国茶叶科技人员确定科研选题、培育成果和申报成果奖励提供思路。

1 数据来源和统计分析

本研究涉及到的省部级及以上奖励成果,包括国家科学技术奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)、神农中华农业科技奖、各省(直辖市、自治区)科学技术奖,数据来源于国家科学技术奖励工作办公室、有关部、省(直辖市、自治区)政府、省(直辖市、自治区)科学技术厅(局、委员会)、中国农学会等官网,以及万方成果库、中国知网成果库和《2008—2015年中国农业科技奖励成果信息分析》[3],通过整理、筛选出2008—2019年涉茶奖励成果222项并建立了Excel数据库。第一完成人部分信息来源于其单位网站或已发表文献。利用Excel软件对成果名称、奖项、等级、获奖年份、第一完成人、第一完成单位、主要完成单位、主要研究领域、产学研合作等相关数据进行了统计和分析。

2 结果与分析

2.1 获奖科技成果年度分布情况

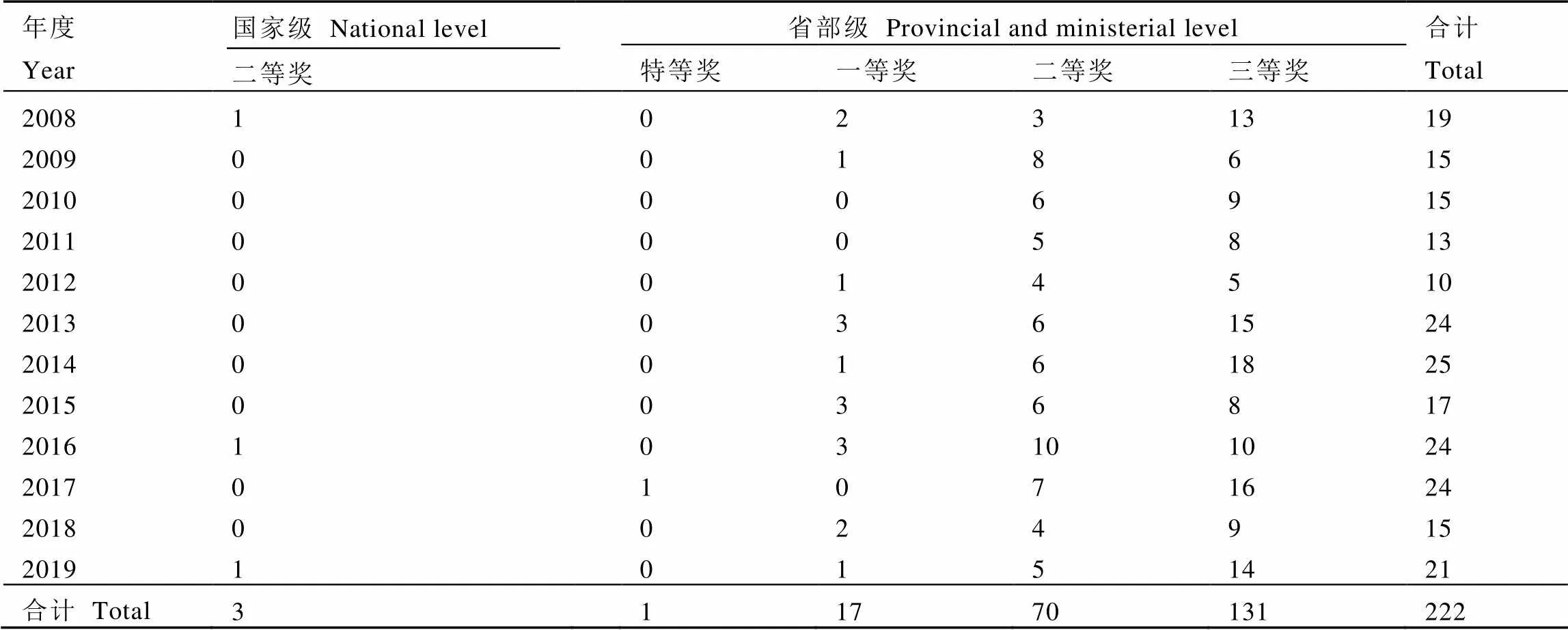

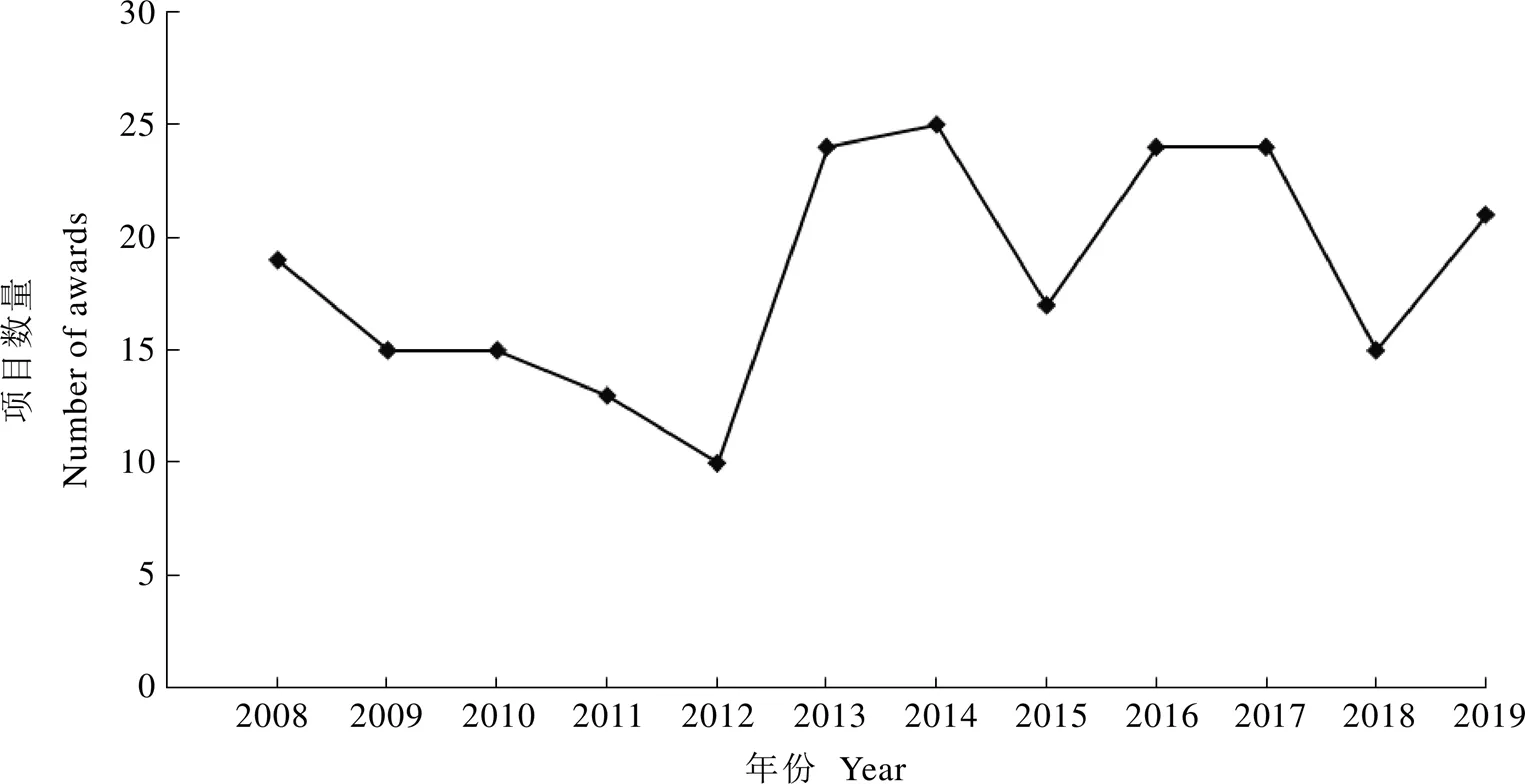

2008—2019年茶学领域共获得省部级及以上科技奖励222项(表1)。按照获奖年度和获奖数量分析(图1),茶学领域年度间获奖成果数量变化表明,2008—2019年每年获奖数量在10~25项,年度间有起伏,2014年最高,为25项;对省部级特等奖、一等奖、二等奖、三等奖级别按年度内数量进行分析,除2009和2016两个年度外,总体呈现递增趋势。

以国家五年规划为统计时间区间,茶学领域获奖成果数量呈现增长趋势。“十三五”(2016—2019年)前四年获奖成果数量已达84项,截止到2021年8月底,目前检索到2020年度国家、省部评审结果公告或(拟)授奖公告,涉茶奖励成果27项,“十三五”茶学领域获奖成果数量与“十二五”相比,将增长20%以上。

2.2 获奖科技项目奖项分布情况

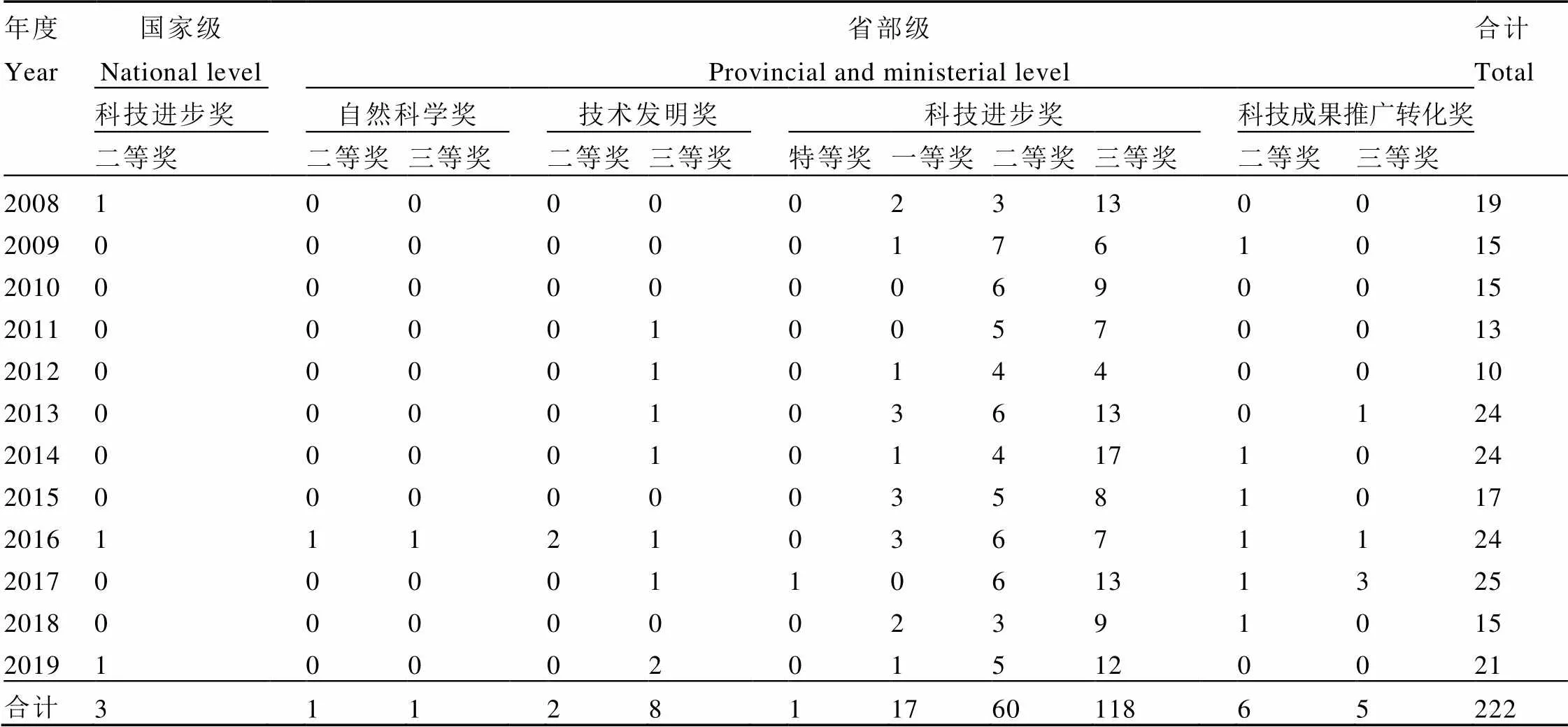

2008—2019年茶学领域获省部级及以上科技奖励222项,其中国家级奖励3项,省部级奖励219项,各年度各奖项获奖情况如表2所示。

3项国家级奖项全部为国家科技进步二等奖,其中“十二五”期间获得1项,“十三五”期间(2016—2019年)获得2项。

在219项省部级奖励中,神农中华农业科技奖12项,全部为科学研究成果奖,包括一等奖2项、二等奖2项、三等奖8项,没有获得优秀创新团队奖和科普奖;高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)3项,均为科学技术进步二等奖。在其余204项省级奖中,自然科学奖2项,其中二等奖和三等奖各1项;技术发明奖10项,其中二等奖2项、三等奖8项;科技进步奖181项,其中特等奖1项、一等奖15项、二等奖55项、三等奖110项;科技成果推广(转化)奖11项,其中二等奖6项、三等奖5项;2016年茶学领域实现除特等奖外省级其他级别奖励全覆盖。

以国家五年规划为统计区间,茶学领域获奖成果质量和等级呈现上升趋势。“十三五”期间高级别(省部级一等奖及以上)奖项获奖数量(截止到2021年5月底已公布的数量达到14项)比“十二五”增加75%,呈上升趋势。特别是国家科技进步二等奖获奖项目数将达到3项,这是茶学领域在国家级奖励方面迄今为止取得的最好成绩;同时,2016年度茶学领域首次在自然科学奖方面实现零的突破,获得自然科学奖2项(二等奖和三等奖各1项),在2017年获得省级科技进步特等奖1项,2020年获得省级自然科学一等奖1项。

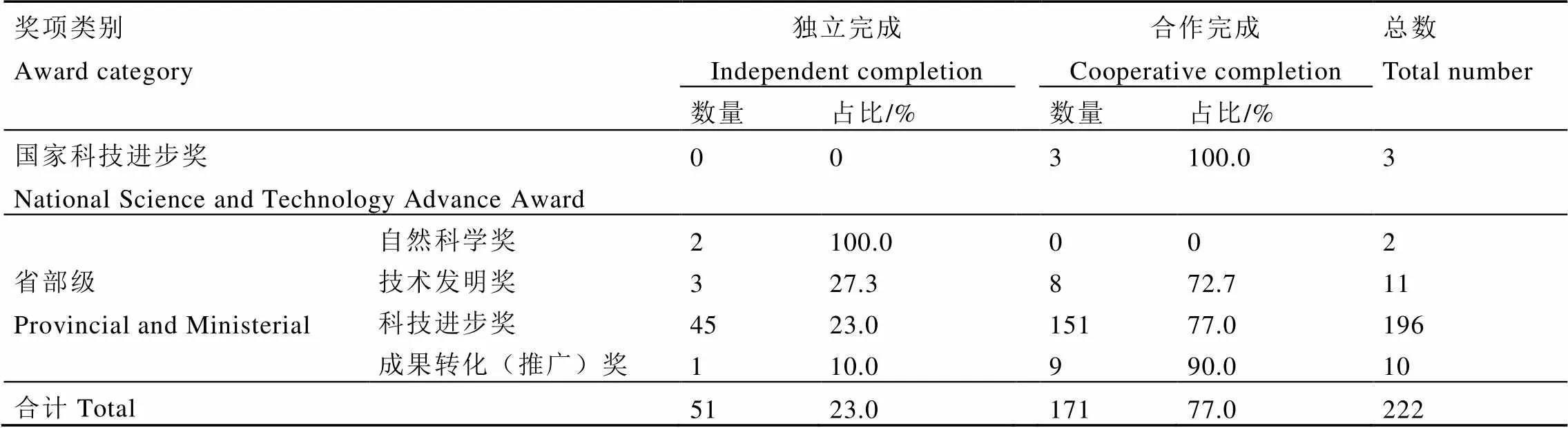

表1 2008—2019年涉茶获奖项目奖励类别数量情况

图1 2008—2019年茶学领域获奖数量随年度变化情况图

表2 2008—2019年涉茶获奖项目奖项分布情况

注:神农中华农业科技奖和高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)均按省部级科技进步奖统计,下同

Note: The Shen Nong China Agricultural Science and Technology Award, Science Technology Improvement Award of Science Research Famous Achievement Award in Higher Institution are based on the statistics of the Science and Technology Advance Award. The same below

茶学领域这些奖项的获得,与我国“十五”以来茶叶科技创新获得国家财政投入的不断增加有密切关系,同时,也表明我国茶产业的快速发展符合国家战略需求,获得社会的认可。

2.3 获奖项目地区分布情况

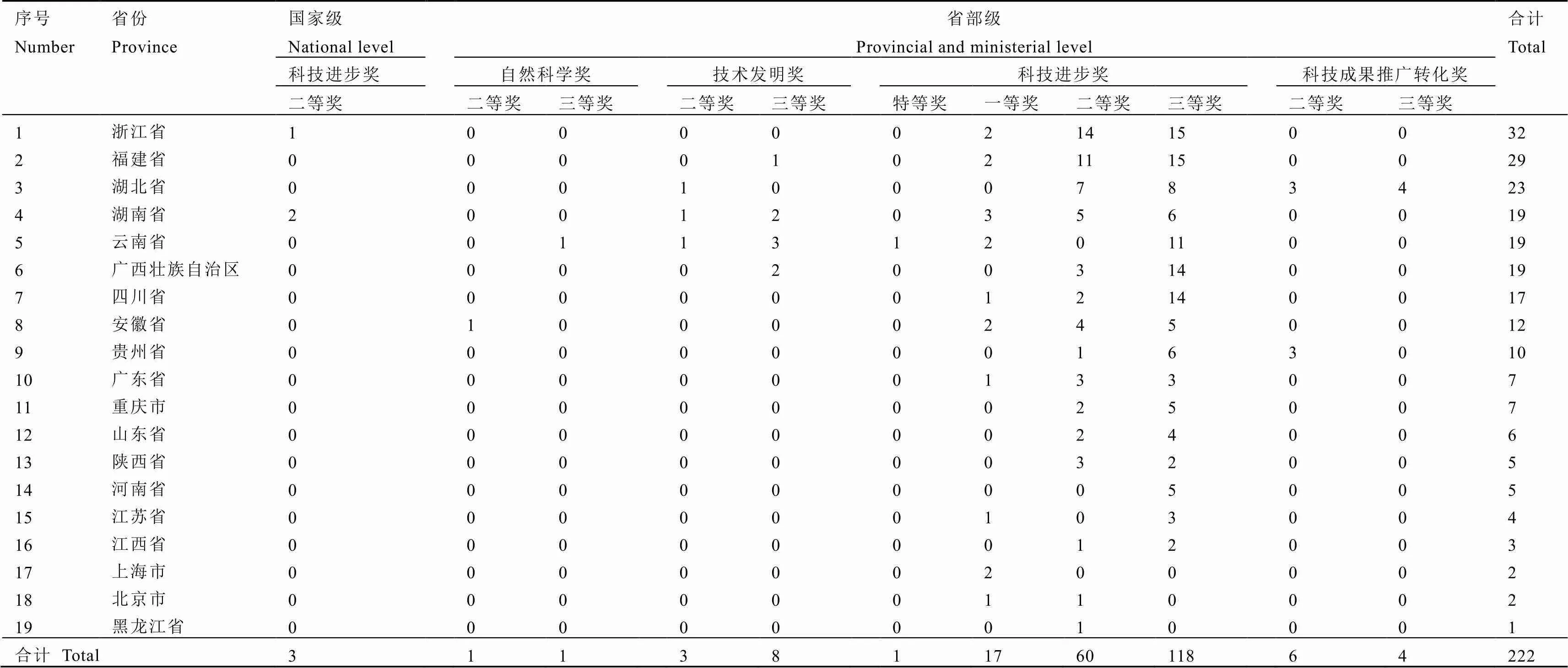

根据获奖项目第一完成单位所在地区进行统计,222项获奖项目第一完成单位分布在19个省(自治区、直辖市),其中属于产茶地区的有16个,获奖项目217项,占获奖项目总数的97.7%(表3)。对各区域获奖项目进行分析,发现有以下特点:

一是获奖项目数量地区间分布不平衡。获得12项(年均1项)及以上奖项的地区仅有8个,分别为浙江省、福建省、湖北省、湖南省、云南省、广西壮族自治区、四川省和安徽省,共获奖170项,占获奖项目总数的76.6%,这8个地区除广西壮族自治区外,其他地区茶园面积均处在我国前八位。获奖项目数最多的是浙江省,达32项;产茶省中获奖项目数最少的是江西省,为3项。

二是在我国大陆19个产茶省(自治区、直辖市)中,尚有甘肃省、海南省和西藏自治区没有涉茶奖项分布,可能与当地茶产业占农业经济的比重不大、涉茶研发机构少有关[4]。

三是高级别获奖项目(省部级一等奖及以上奖励项目)地区间分布不平衡。在有涉茶奖项分布的16个产茶省(自治区、直辖市)中,有一半未获得高级别奖项,高级别获奖项目数最多的为湖南省(5项),占高级别获奖项目总数的23.8%,其次为浙江省(3项)和云南省(3项),这3个地区占高级别获奖项目总数的52.4%。

四是在省级奖中实现自然科学、技术发明和科技进步奖全覆盖的省份比例太低。在获奖的19个省(自治区、直辖市)中,2019年之前仅云南省在茶学领域获奖项目实现三大奖全覆盖(2020年湖南省和安徽省也相继实现三大奖的全覆盖)。浙江省作为产茶大省和茶学科技创新强省,需要加强顶层设计和谋划,加强基础研究和前沿技术创新突破,争取在自然科学奖或技术发明奖项上早日实现突破。

表3 2008—2019年涉茶获奖项目区域分布情况

2.4 获奖项目第一完成单位情况

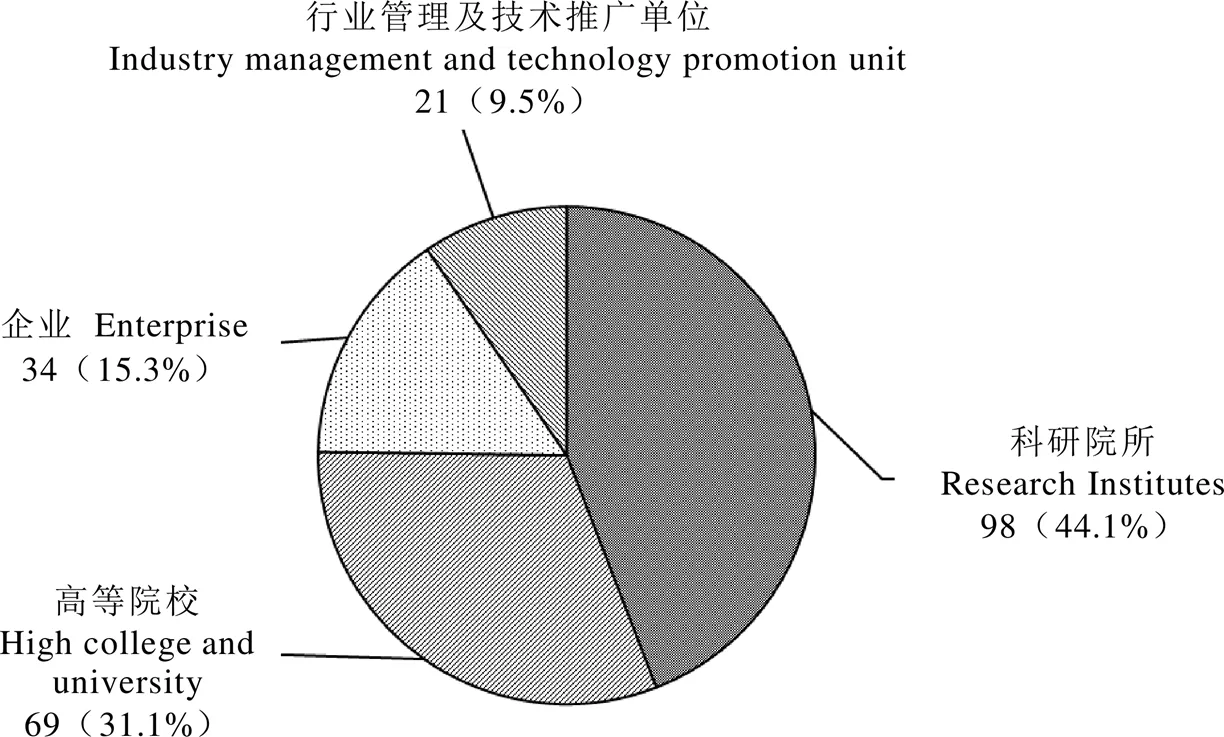

222项获奖成果的第一完成单位共有108家,其中高等院校30家、国家级科研院所6家、地方科研院所26家、行业管理及技术推广单位20家、企业26家。

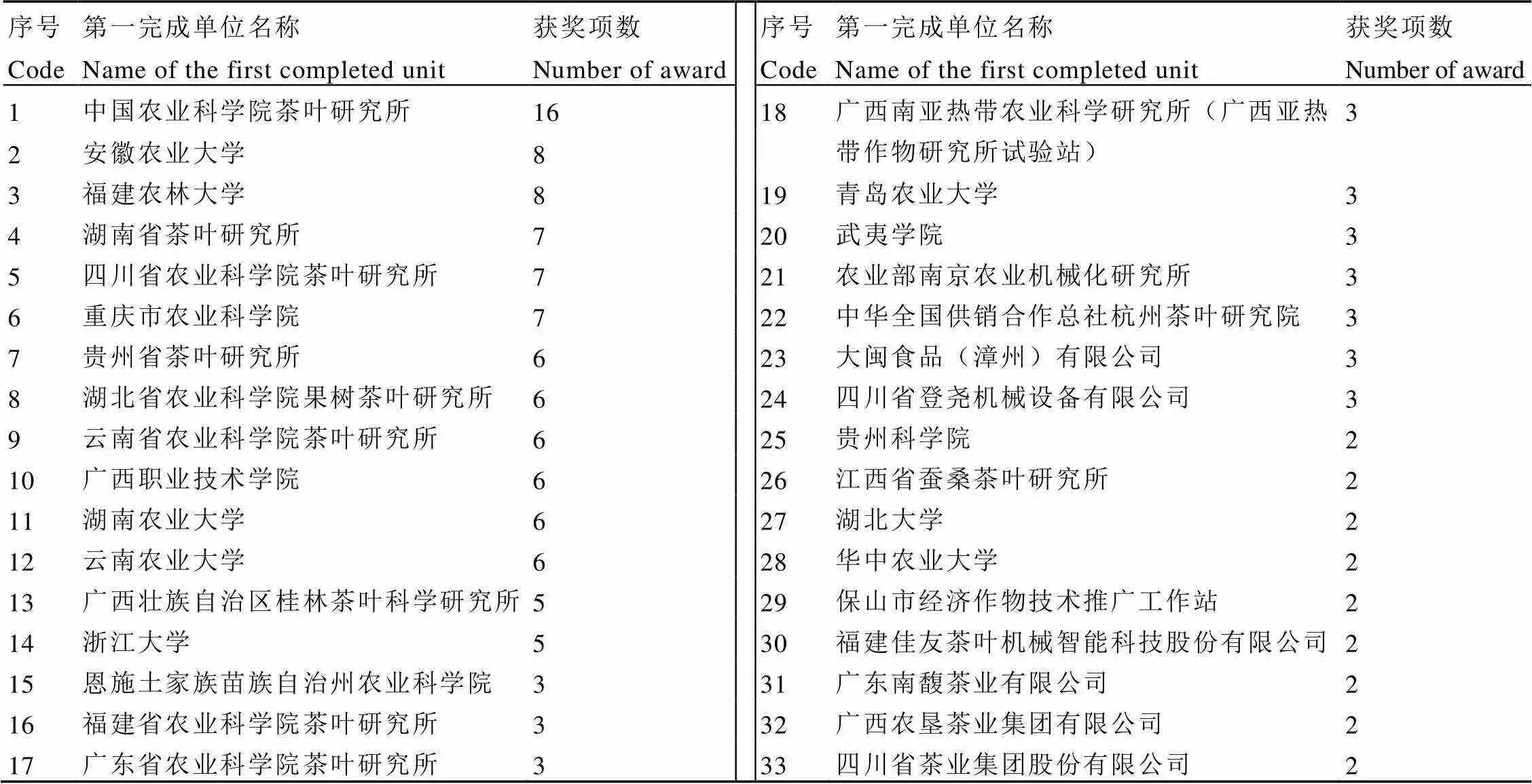

从获奖项目数分析,108家成果第一完成单位中,获得2项及以上成果的有33家,其中高等院校10家,国家级科研院所3家,地方科研院所13家,企业6家,行业管理及技术推广单位1家(表4)。

从第一完成单位性质分析,以科研院所、高等院校为主,其中科研院所获得98项成果,占获奖总项目数的44.1%;高等院校获得69项成果,占获奖总项目数的31.1%;企业获得34项,占获奖总项目数的15.3%;行业管理及技术推广单位获得21项成果,占获奖总项目数的9.5%(图2)。

在第一完成单位的高等院校中,获奖项目数最多的为安徽农业大学和福建农林大学,均获得8项成果;国家级科研院所中,以农业科研院所为主,获奖项目数最多的为中国农业科学院茶叶研究所,获得16项成果;省级和地区级科研院所中,以农业研究院所为主,获奖项目数最多的为湖南省茶叶研究所、四川省农业科学院茶叶研究所、重庆市农业科学院,均获得7项成果;获奖企业中,以茶叶加工(深加工)和茶机制造企业为主,获奖项目数最多的为大闽食品(漳州)有限公司、四川省登尧机械设备有限公司,分别获得3项成果;行业管理及技术推广单位中,以茶叶管理和技术推广单位为主,只有保山市经济作物技术推广工作站获得项2成果,其他19家单位均获得1项成果。

2.5 获奖项目产学研合作完成情况

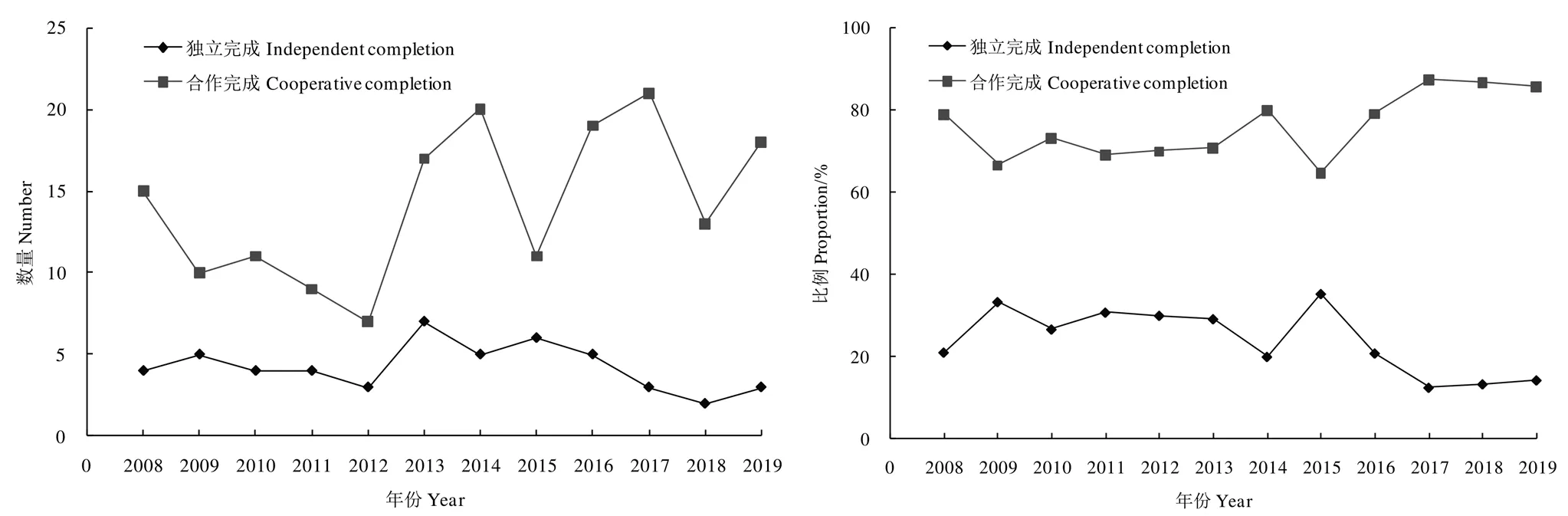

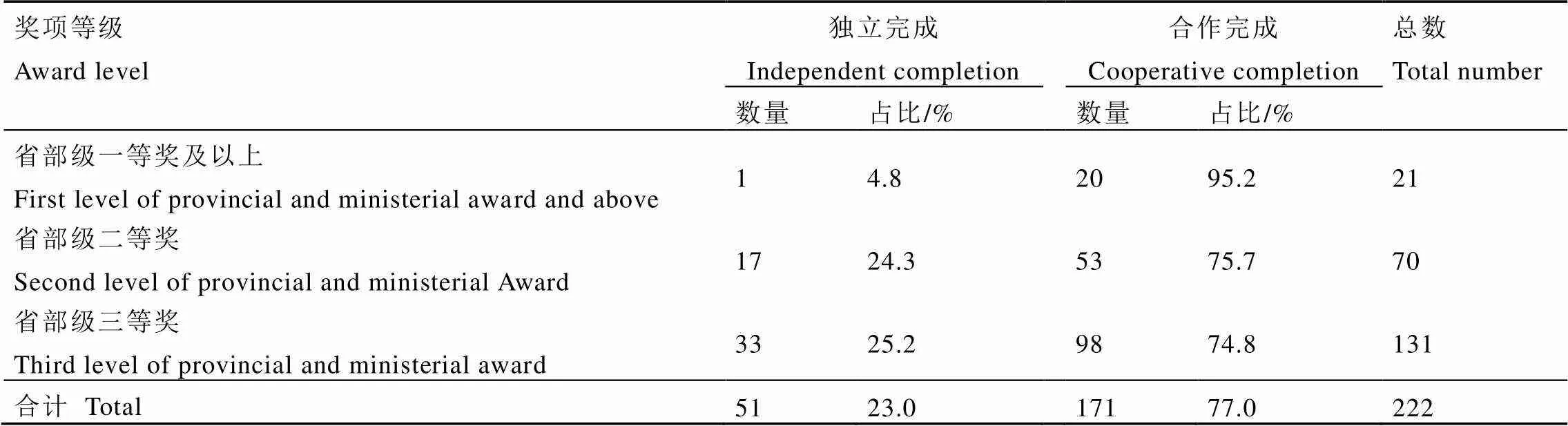

对222项获奖成果完成单位进行分析,由一个单位独立完成的有51项,占获奖总项目数的23.0%,其他获奖项目均是由两个及以上单位合作完成。

在由一个单位独立完成的51项获奖项目中,包含有1项一等奖、17项二等奖和33项三等奖,其中由企业完成的有12项,高等院校完成的有11项,科研院所完成的有26项,行业管理及技术推广单位完成的有2项。

产学研合作完成的成果占比呈现越来越高的趋势。通过对不同年度获奖项目中单位独立完成和单位合作完成的成果进行分析,结果表明,独立完成的成果年度占比在12.5%~35.3%,最高年份是2015年,达到35.3%,但进入“十三五”以来,所占比例逐渐降低,而合作完成的成果占比逐渐升高,2017—2019年都在85%以上,2016年以前在64.7%~80%(图3)。

表4 2008—2019年获奖2项及以上第一完成单位情况

不同等级的成果体现了产学研合作的重要性。对不同等级成果产学研合作情况分析发现,越高等级的成果合作完成占比越高,省部级一等奖及以上成果达到95.2%,在21项高级别成果中,仅1项为独立完成(表5)。

不同奖项的成果产学研合作完成情况存在差别。分析发现,国家科技进步奖和省部级成果转化(推广)奖单位合作完成的比例在90%以上,而自然科学奖均为独立完成(表6)。

以上分析表明,随着大学科、大项目、大合作和跨学科科研合作发展的趋势,由一个单位单独完成的获奖项目数量和占比呈降低的趋势。未来的学科重大科学理论问题和产业重大科技问题,如果要有所突破,跨学科、跨单位的协同创新是重要的科研组织方式,只有创新合作机制,促进产学研深度合作,才能培育重大成果。

图2 不同性质第一完成单位获奖项目数量和占比

图3 2008—2019年不同年度获奖项目产学研合作完成变化趋势

表5 不同等级奖项成果的产学研合作完成情况

表6 不同类别奖项成果的产学研合作完成情况

2.6 获奖项目第一完成人情况

对2008—2019年222项涉茶省部级及以上成果项目第一完成人进行分析,共有168名科技人员作为项目第一完成人,其中获得1项成果的有137人,获得2项成果的有15人,获得3项成果的有11人,获得4项成果的有3人,获得5项成果的有2人。

获得3项及以上成果的第一完成人来自5所大学、7个研究所、1个技术推广部门和1家企业,其中中国农业科学院茶叶研究所3人,湖南农业大学、安徽农业大学、福建农业大学、云南农业大学、青岛农业大学、广西职业技术学院、四川省农业科学院茶叶研究所、湖北省农业科学院果树茶叶研究所、云南省农业科学院茶叶研究所、重庆市农业科学院、农业部南京农业机械化研究所等13家单位各1人。

2.6.1第一完成人年龄分析

对获奖成果第一完成人的年龄进行统计表明,年龄最小为33岁,最大为86岁,平均获奖年龄为50.3岁。从获奖时的年龄分布区间看,30~39岁4人,40~49岁85人,50~59岁78人,60~69岁8人,70~79岁3人,80岁及以上2人。由此可以看出,获奖成果需要长时间的持续投入和研究数据的不断积累,40~59岁是实现获奖的峰值年龄区间,目前40岁以下的年轻人也在逐渐崭露头角。

2.6.2 第一完成人中女性占比分析

222项获奖成果的168名第一完成人中,女性有32人,占总数的19.0%,共获得38项奖励成果,占成果总数的17.1%。

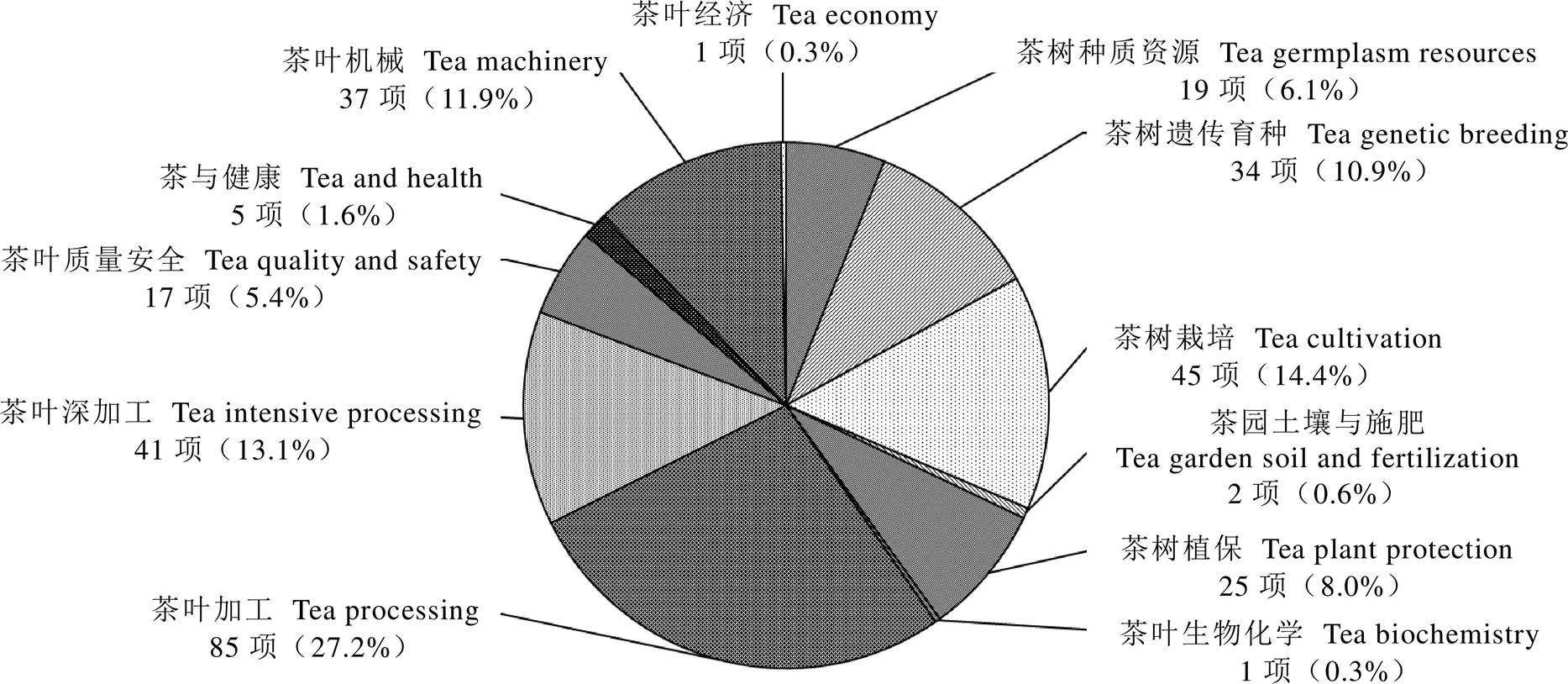

2.7 获奖项目在不同学科分支分布情况

222项获奖项目的内容几乎涉及我国茶学现有全部学科领域,不同茶学学科交叉合作的项目达63项,占比为28.4%,说明学科和产业发展面临的一些重大科技问题需要多学科协同解决。

综合分析222项获奖项目中茶学各学科的占比情况,结果如图4所示(涉及多个学科的获奖项目,均按照学科各自为1项,故用于分析的共有312项)。奖励成果主要集中在茶叶加工、茶树栽培、茶叶深加工、茶叶机械和茶树遗传育种等学科,这5个学科分支获奖数占比达到77.6%,尤其是茶叶加工和茶叶深加工2个学科分支获奖数占比达到40.3%,说明我国茶学各学科分支研究力量分布不均衡,茶叶加工、茶叶深加工和茶树遗传育种等学科分支创新能力具有比较优势。

3 建议

3.1 加强茶学应用基础研究,提升原始创新能力

2008年以来,我国茶学领域创新能力明显提高,获得了一批国家级、省部级奖项,但获奖成果中以省部级奖为主,国家级奖占比非常低,仅有3项国家科技进步奖,在国家级自然科学奖方面尚未实现突破;在省部级奖项中,自然科学奖只有2项,仅占0.8%,且没有高级别奖项,这说明我国茶学领域重大理论发现积累还不足。茶学应用基础研究相对薄弱,重大突破少,从事基础研究的单位和人员占比还不高,基础研究获得的项目投入额度和占比都较少,茶学基础研究得到国家科技计划的资助还很难[4]。“十二五”以前,获得国家资助的科研经费很少;“十二五”以来,获得国家自然科学基金资助经费逐渐增多;近几年我国茶学基础研究开始得到国家科技计划重点类别项目的支持。应进一步加强协同创新,凝聚行业内外科技资源,多渠道争取茶学基础研究投入,尽快突破茶树遗传高效转化体系建立这一难题,合力解决一批茶学基础研究重大科学问题,提升我国茶学基础研究水平和原始创新能力。

3.2 加强协同创新,实现基础理论和关键技术突破

在农业科技创新的过程中,每一项重大成果的取得,都是产学研协作、协同创新的结晶。上世纪70年代初,我国籼型杂交水稻取得重大突破,全国有150多个科研教学单位1 400多人共同参与;80年代开展的全国中低产田治理与区域农业综合发展研究,集中了国家和地方3 000多名科技人员团结协作。多单位、多学科、多团队的协同创新是农业科研取得重大成果的主要创新组织方式。从本研究中不同等级奖项成果的产学研合作完成情况可以看出,越高级别的奖励成果,产学研合作完成的比例越高。茶学领域重大成果的培育,要做好顶层设计,从选题着手,要符合“四个面向”要求,紧紧围绕产业发展的重大关键科学问题,从应用基础研究、关键技术、重大产品创制、集成示范应用等环节进行布局,组织、吸纳产学研推优势科技力量,创新协同模式,多渠道争取项目研发经费,长期协作攻关。项目研发团队要有“十年磨一剑”的精神,持之以恒,不断深入、系统开展研究,突破“卡脖子”技术和资源环境瓶颈制约,补齐短板技术,在重大基础理论和重大关键核心技术上实现突破。从获奖项目地区分布情况可以看出,我国区域茶叶科技创新力量分布及创新能力不平衡,且考虑到各区域茶园生态环境的特殊性和当地茶产品的特异性、茶叶生产水平发展的不平衡,因此需要聚集全国优势科技资源,合力协同攻关。首先应充分发挥行业内联盟和行业各级管理机构作用,凝练出茶产业全局(区域)重大技术难题,列入国家科技计划和各地政府科技计划,加强项目组织模式的创新,如实施“揭榜挂帅”“赛马”等制度,向国内征集最有优势的研发机构;其次应充分发挥茶产业技术创新战略联盟、现代茶产业技术体系等的组织和协同作用,聚集全国茶业创新资源,创新协同机制,持续合力攻关,解决全局(区域)茶产业重大科技问题,促进茶产业高质量发展。

图4 不同获奖项目在茶学学科分支的分布情况

3.3 加强学科人才队伍建设,是取得重大成果的关键

人才队伍建设是取得重大成果的关键。重大成果的取得,需要长周期持续的攻关,一支稳定、创新能力强、协作精神好的科研团队非常关键。王萌等[5]对2006—2015年中国农业科学院所获国家科技奖励项目成果的培育时间进行统计,时间跨度平均为14.5年。茶学领域国家奖励成果培育时间更长,2008—2019年茶学领域获国家奖励项目成果培育时间跨度平均为24.5年。2008年度国家科技进步二等奖项目“茶叶功能成分提制新技术与产业化”,是由刘仲华教授等30多位科技人员组成的团队,历时18年的团结协作、艰苦创新获得的成果。2019年度国家科技进步二等奖项目“茶叶中农药残留和污染物管控技术体系创建及应用”,是由陈宗懋研究员团队经过35年持续系统的创新取得的,也是该团队在1997年获得国家科技进步三等奖之后,历经22载再次获得的国家级奖励成果。

3.4 加强前沿技术布局,促进学科交叉融合发展

全球新一轮科技革命和产业变革加速演进。茶学作为传统学科,在新形势下如何面对挑战、获得发展新机遇,是一个新的重大命题。对2008年以来农业领域的国家科技奖励成果分析发现,与果树学相比,茶学在种质创新、品种选育、栽培、病虫害等方面还存在一定差距,尚未获得过国家级奖励。围绕国家重大需求和科技驱动我国茶产业高质量发展的目标,加强在基因编辑、合成生物学等现代生物技术、农业物联网、大数据、人工智能、新材料等可能产生颠覆性突破的研究方向进行布局,促进传统学科与新兴学科交叉融合,推动传统茶树育种向精准育种方向转变,加速传统茶叶生产管理和加工向数字化、智慧化方向转变,推动茶叶生产和加工模式的重大变革,使我国茶学研究引领世界。

[1] 杨兰蓉. 国家科技奖励获奖项目继续研究开发的意义及需求分析[J]. 中国行政管理, 2009(3): 54-56.

Yang L R. An analysis of significance and needs for national science and technology award winner to continue research and development projects [J]. Chinese Public Administration, 2009(3): 54-56.

[2] 李雄文, 姚昆仑. 新中国的科技奖励制度[J]. 西南师范大学学报(人文社会科学版), 2001, 27(3): 138-143.

Li X W, Yao K L. System of science and technology awards of China [J]. Journal of Southwest China Normal University (Humanities and Social Sciences Edition), 2001, 27(3): 138-143.

[3] 袁雪. 2008—2015年中国农业科技奖励获奖成果信息分析[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2016.

Yuan X. Information analysis of awards of agricultural science and technology awards in China from 2008 to 2015 [M]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 2016.

[4] 熊兴平, 张新忠, 杨珍伟. 基于1999—2019年国家自然科学基金资助信息分析茶学基础研究现状[J]. 茶叶科学, 2020, 40(3): 305-318.

Xiong X P, Zhang X Z, Yang Z W. Analysis of the tea projects supported by National Natural Science Foundation of China from 1999 to 2019 [J]. Journal of Tea Science, 2020, 40(3): 305-318.

[5] 王萌, 刘涛. 农业领域国家科技奖励成果培育经验与建议——以中国农业科学院为例[J]. 农业科技管理, 2019, 38(6): 41-44.

Wang M, Liu T. Experience and suggestions on the cultivation of National Science and Technology Awards in the field of Agriculture: a case study of the Chinese Academy of Agricultural Sciences [J]. Management of Agricultural Science and Technology, 2019, 38(6): 41-44.

Analysis on the Achievements of Tea Science and Technology Awards at Provincial and Ministerial Level and above in China from 2008 to 2019

XIONG Xingping, ZHANG Xinzhong, LI Hongbin*, SUN Liang, YAO Mingzhe*

Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou 310008, China

Based on the national, provincial and ministerial science and technology awards in the field of tea science in China from 2008 to 2019, statistical analyses on the award, grade, year of award, the first completed person, the first completed unit, the main research fields, and the cooperation between industry, university and research unit were performed. The current status, characteristics and support trends of tea science and technology awards in Chinawere clarified,aiming to provide ideas for Chinese tea science and technology personnel to cultivate achievement, determine scientific research topics and apply for awards.

tea science, scientific and technological achievements, basic applied research, development trend

S571.1

A

1000-369X(2021)05-608-11

2021-04-12

2021-06-11

中国农业科学院科技创新工程(CAAS-ASTIP-2016-TRI)、中央级科研院所基本科研业务费专项(1610212020009)

熊兴平,男,研究员,主要从事茶叶科技管理。*通信作者:lhb@tricaas.com;yaomz@tricaas.com

(责任编辑:黄晨)