基于“上病下治”探讨下肢穴位在针灸治疗血管性痴呆中的应用规律

2021-10-12雷骏轩黄卓凡林昊泓邓克淋夏静娴

雷骏轩,戴 琳,黄卓凡,林昊泓,邓克淋,夏静娴,李 敏

血管性痴呆(vascular dementia,VD)是由缺血性或出血性脑卒中,或缺血缺氧性脑损害引起的一种综合征,以认知损害为主要特征[1]。据相关调查显示,超过20%的痴呆病人为血管性痴呆,仅次于阿尔兹海默病[2]。而我国60岁以上人群患病率超过0.9%[3]。目前对于血管性痴呆西医学的发病机制和中医学的病因病机尚未有一致定论[4],通过临床病理分析,中医学将血管性痴呆归为“呆病”“痴呆”范畴[5],其由各种外邪,如气、血、火等侵入机体,导致阴阳失调、神机失用,因而出现“痴呆”的现象[6]。该病病位在上,而《素问·五常政大论篇》曰:“气反者,病在上,取之下。”因此,针灸治疗此病所取的穴位,处于下肢的穴位有着重要作用,本研究主要探讨及总结下肢选穴在血管性痴呆针灸治疗中的选穴规律,为临床选穴提供依据,使针灸治疗血管性痴呆时发挥更好的作用。

1 资料与方法

1.1 文献检索 检索方法为计算机检索,以“血管性痴呆”“针灸”“针刺”为关键词在中国期刊全文数据库、万方和维普数据库进行组合检索。检索范围为2010年1月6日—2020年1月6日国内发表的针灸治疗血管性痴呆的临床研究文献。

1.2 文献纳入标准 治疗手段以常规针刺、电针为主;研究对象为人的随机对照试验(RCT)和临床疗效观察;设有对照组、设计方案合理的临床试验方案;所采用的诊断或疗效评价标准为国际或国内同行承认的通用标准;选用穴位为十四经穴或经外奇穴的具有下肢穴位的明确针灸处方。

1.3 文献排除标准 不符合纳入标准的文献;重复发表的文献只取其中1篇;文献综述、理论探讨、经验体会、个案报道、动物实验、机制研究等类型文献;治疗时配合艾灸、耳穴压豆、拔罐等中医治疗方法的文献;临床研究数据不完整、数据未经统计学处理或经统计学处理后结果显示无统计学意义的文献。

1.4 文献资料提取 根据纳入与排除标准由两位评价者独立进行文献筛选工作,如遇分歧则由第3方裁定。制定提取纳入文献资料的Excel表格,提取研究者、穴位选用情况等资料信息。

1.5 数据分析和统计学处理 对穴位相关情况根据《经络腧穴学》[7]进行规范化处理,如穴位名称、所在部位及所属经脉等。将提取的文献资料录入Excel中,采用图表形式将所选穴位、经脉、特定穴情况显示出来。应用SPSS 22.0软件对频数>5的穴位进行聚类分析。应用clementine 12.0软件对频数≥5的穴位进行关联规则分析。

2 结 果

2.1 文献检索结果 共检索到764篇文献,其中,中国期刊全文数据库393篇,万方278篇,维普93篇,剔除重复文献,剩余文献按筛选标准进行筛选,最终选出106篇有效文献纳入研究。

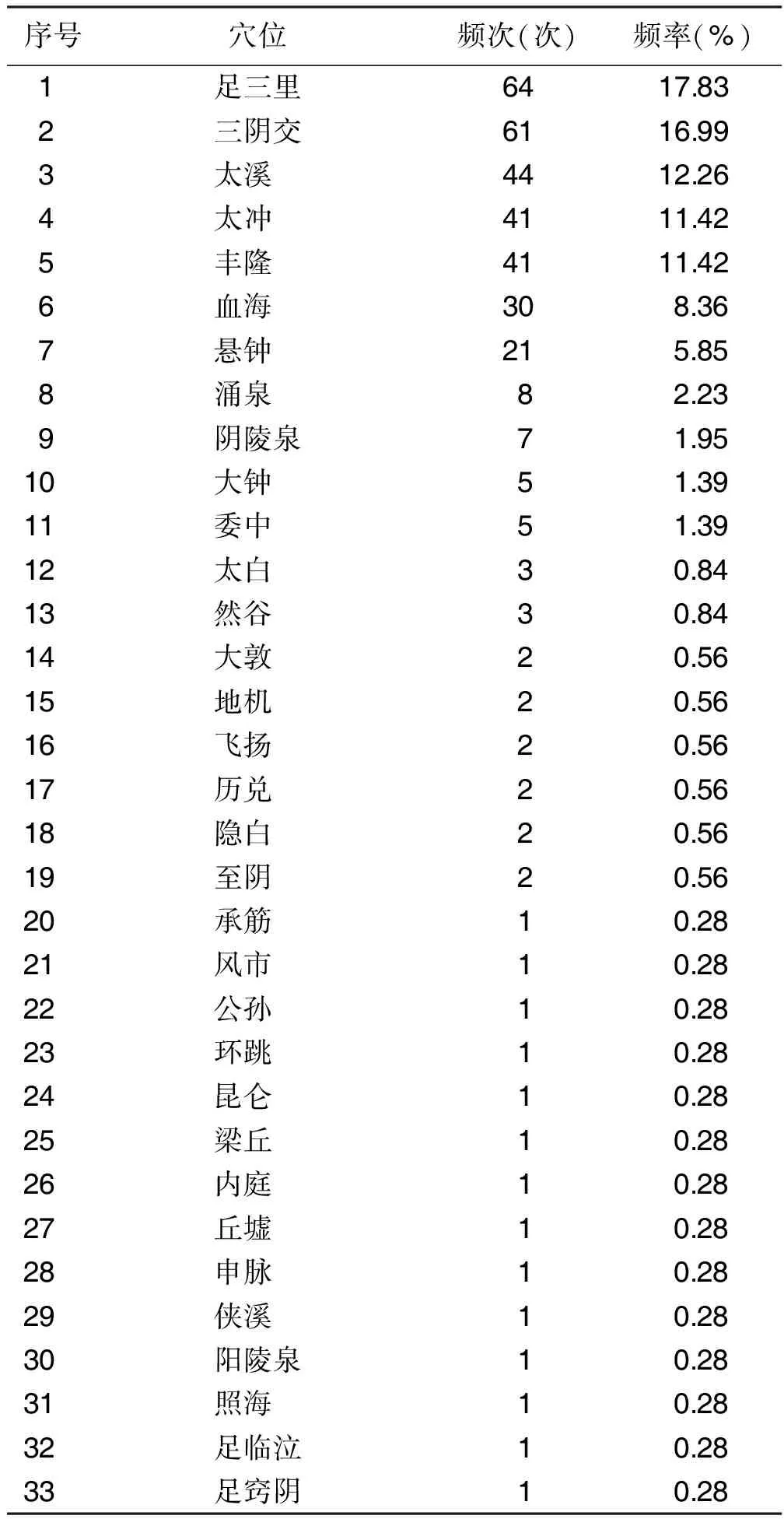

2.2 穴位选用频次与频率 106篇有效文献中,共使用穴位33个,总穴位使用频次359次。按照穴位频次由高到低排序,详见表1。应用频次较多的穴位是足三里、三阴交、太溪、太冲、丰隆、血海、悬钟等。

表1 穴位使用频次与频率 (n=359)

2.3 经脉选用频次与频率 106篇有效文献中,选用的下肢穴位均为正经经穴,阳经的使用总频率为41.50%,阴经的使用总频率为58.50%。其中,足阳明胃经与足太阴脾经的选用频率相对较高。详见图1。

图1 下肢经脉选用频次与频率

2.4 穴位特性 本研究中,若一个穴位同是两种特定穴,则将该穴位均记为两种特定穴中,故特定穴和普通穴位的出现频次之和大于穴位的总频次。近10年针灸治疗血管性痴呆选用下肢特定穴总频次为487次,普通穴位总频次为32次,分别占93.83%、6.17%。选用下肢特定穴为38个(92.68%),普通穴位为3个(7.32%)。可见,特定穴在近10年治疗血管性痴呆中应用广泛,是临床选穴的主要对象。详见图2。

图2 特定穴使用情况

2.5 穴位聚类分析结果 应用SPSS 22.0软件对使用频次≥5次的穴位进行聚类分析。穴位聚类分析冰柱图见图3,按8个聚类群分,可得出有效聚类群3个,无效聚类群5个。3个有效聚类群为:委中-大钟;阴陵泉-涌泉;丰隆-太冲。穴位聚类树状图见图4,可聚为两大类。按照聚类距离10细分,第一大类由委中、大钟-涌泉-阴陵泉组成;第二大类由足三里-三阴交、悬钟-血海-太溪-丰隆-太冲组成。

图3 穴位聚类分析冰柱图

图4 穴位聚类分析树状图

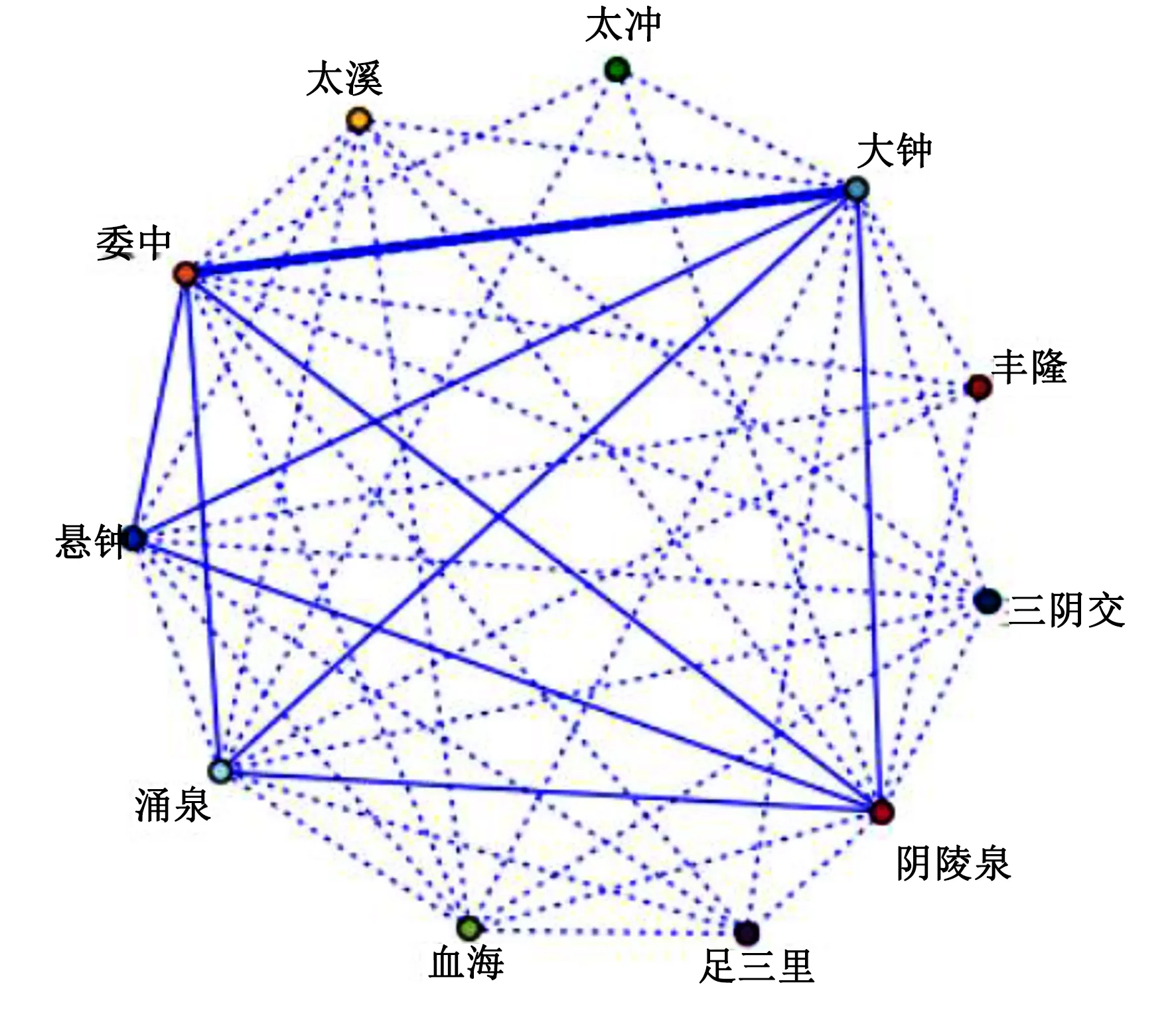

2.6 穴位配伍关联分析 穴位配伍关联分析是提示处方中存在的2个或2个以上穴位之间的配伍形式,该配伍关联的效用性。运用Clementine 12.0软件将使用频次≥5次的11个穴位进行关联规则分析。根据Apriori算法,共产生7条规则,其中,最小支持度为12.264%,最大支持度为16.981%,最小置信度为82.353%,最大置信度为88.235%,详见表2,网络图见图5。

表2 穴位配伍关联分析

图5 穴位配伍关联分析网络图

3 讨 论

3.1 中医理论依据 在临床针灸治疗血管性痴呆时,所选用的下肢穴位归于足阳明胃经与足太阴脾经的居多。《灵枢·五味》曰:“胃者,五脏六腑之海也,水谷皆入于胃,五脏六腑,皆禀气于胃。”胃主受纳、腐熟水谷,是气血生化之源。《素问·玉机真藏论》曰:“脾为孤脏,中央土以灌四傍”;《素问·厥论》曰:“脾主为胃行其津液者也”。中医学认为“脾主运化”“脾为后天之本”,脾经的主要功能是运化水谷,并将其中精微输送至全身。因此,脾胃功能正常是其余脏腑维持运作的根本。另外,脾藏意主思是脾藏象理论的重要组成部分,脑肠轴的研究也为其提供了证据。若脾胃功能失常,气血运转不畅,最终会导致无法承载思维、记忆功能而引发痴呆[8-10]。因此,临床治疗神志失常的疾病常从治疗脾胃入手。《灵枢·终始》又说:“病在上者,下取之”。因此,取下肢脾胃经穴位对于治疗血管性痴呆有着重大意义。

所选用的穴位主要为五腧穴。《灵枢·九针十二原》曰:“所出为井,所溜为荥,所注为腧,所行为经,所入为合,二十七气所行,皆在五腧也。”《难经》曰:“井主心下满,荥主身热,俞主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。”其中,使用频率较高的下肢穴位有足三里、三阴交、太溪、太冲、丰隆等。足三里穴是足阳明经之合穴,具有生发胃气、补脾益气之功[11],同时现代研究表明针刺足三里穴可以激活脑大部分区域,进而改善认知功能[12]。三阴交是足部三条阴经交会的穴位,有健脾益血、调肝补肾、安神等作用[13],而通过功能磁共振成像(fMRI)对针刺三阴交穴的观察发现单穴刺激能激活部分特定脑区,而针刺组穴则存在特异性激活[14]。太溪穴是足少阴经之原穴,刺激该穴有推动气血运行的作用[15],且针刺太溪穴后能特异性激发部分脑区[16]。太冲穴为足厥阴经之原穴,可用于平肝潜阳、清利头目[17];丰隆穴为足阳明络穴,针刺该穴有“一络通二经”的作用,可同时对脾胃二经产生效果,从而调和脾胃、祛痰开窍、安定神志[18]。有研究表明,针刺丰隆穴对改善认知功能障碍起重要作用[19-20],另外,通过联合针刺足三里穴、三阴交穴与太冲穴能使与认知功能、内脏系统有关的脑功能区后扣带回的脑功能活动度信号明显增强以及海马右侧脑功能活动度明显变化[21]。以上这些穴位配伍使用,则可以达到调节自身气血、祛除外邪、通窍的作用,可为临床治疗血管性痴呆提供思路。

3.2 现代医学理论依据 尽管临床研究已证实针灸治疗血管性痴呆疗效确切,但其治疗机制尚不十分清楚,通过文献研究分析可从以下5个方面进行初步理解:①改善学习、记忆等行为学能力。实验通过使用Y迷宫、跳台实验等方式对血管性痴呆模型动物行为学的改变进行评价,发现动物学习和记忆等行为能力得到明显改善。黄健婷等[22]在Y迷宫中使用全天总反应时间(total reaction time,TRT)作为评估学习能力的指标,测试研究发现模型大鼠的TRT较正常大鼠延长。针刺疗程后发现,智三针组TRT较模型组明显缩短,说明“智三针”能改善血管性痴呆大鼠的学习记忆能力,可能与改善胆碱能神经递质代谢等有关。②减少神经细胞损伤并抑制细胞凋亡。有研究表明缺血后的细胞凋亡常引起迟发性脑损伤[23],包括血管性痴呆等卒中相关疾病。Li等[24]通过观察海马CA1区神经元细胞的改变发现,与模型组相比,针刺可明显提高大鼠海马CA1区锥体细胞数量。张亚敏等[25]通过研究电针脑缺血再灌注损伤大鼠百会、足三里穴后发现,电针治疗后Bcl-2蛋白及基因表达水平明显增高,Bax蛋白及基因水平明显降低,其保护缺血区神经元并减轻脑损伤可能与调控细胞凋亡有关。③调节乙酰胆碱含量,增强突触传导效能。乙酰胆碱是一种存在于胆碱能系统内,与学习记忆密切相关的一种神经递质,有报道证实血管性痴呆中乙酰胆碱明显不足,且催化乙酰胆碱合成的胆碱乙酰转移酶含量与胆碱能神经元活性呈正相关[26]。多项研究发现针刺血管性痴呆大鼠可调节海马内胆碱能递质的释放,并降低胆碱乙酰转移酶的活性以达到治疗效果[27-28]。④减轻炎症反应。脑缺血的炎症反应与再灌注损伤有关,并可能在血管性痴呆发病中起重要作用,研究发现痴呆病人脑内存在活化的补体因子、炎性介质及小胶质细胞等[29]。忽浩杰等[30]研究发现电针血管性痴呆大鼠可通过降低细胞因子白介素-1β(IL-1β)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)的生成改善缺血后的炎性反应,从而提高大鼠的学习记忆能力。⑤抗自由基损伤。脑缺血时出现的氧化应激反应会产生过量的自由基,可能是造成认知障碍、加重脑组织损伤的重要因素[31]。马莉等[32]使用电针治疗血管性痴呆大鼠发现,治疗后电针组脑组织一氧化氮(NO)含量及一氧化氮合酶(NOS)活性较模型组明显降低,自由基代谢得到改善。

本研究通过对纳入文献进行分析发现,临床使用针灸治疗血管性痴呆下肢穴位主要归属的经脉为胃经与脾经,使用频数较多的穴位为足三里、三阴交、太溪、太冲、丰隆、血海与悬钟,其中使用频数高的穴位主要为特定穴。穴位聚类分析显示第一大类由委中、大钟-涌泉-阴陵泉组成;第二大类由足三里-三阴交、悬钟-血海-太溪-丰隆-太冲组成。关联规则分析显示穴位间相关性最高的是丰隆-三阴交-足三里→太溪。在针灸治疗血管性痴呆中,基于“上病下治”配伍使用下肢穴位进行治疗可产生协同作用,增强临床疗效。