“一带一路”语境下习近平对外话语体系的隐喻研究

2021-09-26刘庆连

刘庆连

(淮北师范大学 外国语学院,安徽 淮北 235000)

“一带一路”(The Belt and Road,缩写B&R)在2013 年由中国国家主席习近平提出,是一个意义极其深远的倡议;该倡议很大程度上影响着亚洲、欧洲和非洲的社会和经济结构,使超过世界人口50%的国家和地区受益。“一带一路”倡议致力于改善基础交通设施,以建立更紧密、更广泛的经济、社会、文化和政治联系。这一双赢的倡议为世界政治稳定与和平作出巨大贡献。在此过程中,习近平讲话尤其是对外讲话,是世界各国了解中国大政方针与外交政策的窗口,故探讨习近平对外话语体系有助于正确理解中国以及中国政府在“一带一路”背景下的国家职责与国际影响力。

近年来,国内不少学者关注概念隐喻在政治话语中的作用,分析习近平讲话风格与特征,如文秋芳、纪燕、周志远等。文秋芳分析拟人隐喻“人类命运共同体”在习近平第70 届联合国大会一般性辩论演讲中的概念、人际和语篇功能,呼吁中国学者积极创立新话语空间理论阐述中国的新型国际观[1]1。纪燕对自中共十八大以来习近平在各种场合发表的27 篇重要讲话稿进行概念隐喻分析,归纳整理出隐喻性语言表达64个,得出概念隐喻是简化、概念化中国共产党治国理政政策,并使之容易被公众理解的重要手段[2]120。周志远从政治隐喻、多模态隐喻、具身隐喻三个视角,探究习近平政治话语的隐喻特征、话语架构认知模式以及所蕴涵的国家治理和全球治理理念,认为习近平政治话语的阐释需要实现三个转向[3]60。但多数语言研究人员对隐喻如何被用作说服手段达到有效交流关注不多。公众演讲者特别是国家领导人的讲话能适时处理存在于公众意识中的潜在象征性主题,隐喻恰好与政治知识的新信息处理模式相适应,在这种模式中,隐喻将复杂的问题分解成更简单的信息包,便于公众理解。在政治语境中,隐喻可以且经常被用于意识形态目的,因为它激活了无意识情感联想,从而有助于故事构建,这也是本文研究的重点,即通过习近平对外讲话11 篇原稿,探讨习近平对外话语如何运用概念隐喻论证说话者的个人主张。

一、隐喻与政治隐喻

自古以来,隐喻一直是许多语言学家、作家和哲学家的兴趣所在。由于概念隐喻是本文研究主题,故理论框架采用认知语言学中概念隐喻基本理论,且本文仅对研究所依据的部分理论予以说明。认知语言学从20 世纪80 年代开始研究概念隐喻,Lakoff和Johnson的著作《我们赖以生存的隐喻》被视为其出发点。他们介绍了日常生活如何与隐喻表达交织在一起,“隐喻实际上是理解语言的基础。”[4]9他们认为,概念隐喻在日常生活中无处不在,不仅普遍存在于语言中,也存在于人们的思想和行为中。在过去几十年里,概念隐喻已成为演讲者的选择常态,“在政治话语中,世界各地的政治家使用隐喻来丰富其话语,同时也向公众传达信息。”[5]25Lakoff认为,“政治家们在政治问题上使用隐喻,为公众制定了思考某些问题的框架。”[6]32

“隐喻的本质是用一种事物或现象来理解和体验另一种事物或现象。”[7]8通过使用从源域提取的隐喻表达式,可以更好地理解目标域,这两个域之间的对应关系也称为映射。这些理论中的隐喻是建立在物理经验、认知和图式基础上。在语言使用层面上,源域中的隐喻表达被称为语言隐喻。Lakoff和Johnson根据认知角色将概念隐喻分为三大类:结构隐喻、方位隐喻和本体隐喻。在结构隐喻中,一个概念在另一个概念的帮助下实现,这类隐喻的例子包括“生命是旅行”“时间是金钱”。在方位隐喻中,整个术语系统都与另一个相关,比如“健康和生命对应上升”“疾病和死亡对应下降”。方位隐喻是基于人们自身的身体体验和文化经验形成,而人们体验具体的物理对象,特别是身体,为之奠定基础,从而创造一个本体隐喻,这是第三种类型的隐喻。“本体隐喻可以通过物化或人格化(即拟人化)产生,通过对抽象事件的具体化或具象化,使行为和情感成为有形的实体或实物。”[8]15比如“通货膨胀是实体,灵魂是易碎品。”[4]36这是抽象物体作为基于物化的本体论隐喻的典型例子;人格化被认为是最常见的本体论隐喻。根据人的动机、目标、活动和特征,“人格化借助于人类共同的分类来解释表象、联想、社会运动等。”[4]44人格化是一种本体论隐喻,根据Kövesces,“为源域使用最好的即是我们自己”。[7]35这种隐喻在政治话语中很常见,它被用来给政党、机构或某些事件赋予人性特征,从而影响接受者积极的或消极的联想。

“隐喻是政治语言的温床,隐喻分析有助于我们了解政治知识,使我们能够理解政治家的观点是如何用语言进行充分有效的交流。”[9]54所以,隐喻发挥重要作用的一个领域就是政治交流。“隐喻可以解释特定的政策立场,说服人们接受某种观点,并影响人们对政策问题的看法。”[10]39隐喻有助于人们理解日常问题,从而影响人们如何解决既定困境的选择。隐喻框架运用不同的方法影响人们的假设并得到广泛的认可,隐喻将焦点的某些特征转移到框架上,即与隐喻比较相关的特征。“隐喻有强大的能力影响我们的思想和感知,它可以影响我们的思维结构方式,也可以影响我们感知某种概念的方式。”[11]19也就是说,有意识地使用某些概念隐喻会影响人们对所关注话题的态度变化。

二、研究目的与方法

本研究目的是通过陈述主题的协同效应,分析政治论证中概念隐喻如何影响讲话者肯定与否定的个人主张与价值判断,即在“一带一路”倡议背景下,习近平对外主题讲话的概念隐喻类型以及语用特征。调查范围是2019 年11 月至2020 年10月习近平全部对外讲话实录全文11篇,没有采访者提问。

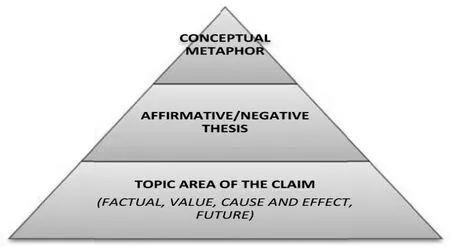

基于Lakoff 和Johnson 的概念隐喻理论,本研究旨在考察特定概念隐喻在演讲主题中的使用频率,对特定主题的肯定与否定表达以及论辩的主题领域。协同矩阵模型提供了方法学基础,[12]48如图1所示。

图1 协同矩阵模型

该模型以金字塔/三角形的二维图像表示,显示研究方法中自下而上的层次化变量序列原理。假设陈述的主题引导说话者选择一种特殊模式(事实断言、因果论证或价值判断);同时,说话者表达对主题的肯定(积极)、否定(消极)或模糊的个人态度。概念隐喻的实现处于模型的顶端,因为某些隐喻的使用通常与陈述的主题没有直接关系。

根据协同矩阵模型对11篇原文语录进行定量和定性分析。分析矩阵的第一部分是关于对外讲话的一般信息。矩阵的第二部分是对文本中语言隐喻识别指标的分析,其次是概念隐喻的识别和中心思想以及主张分类,最后对这些陈述进行分析,看演讲者对此话题态度是积极肯定还是消极否定。语言隐喻,概念隐喻来源域,价值判断,情感表达,说话人评价陈述中的积极、消极或中性主位概念的识别等结果均采用协同矩阵模型进行解释。

三、结果与讨论

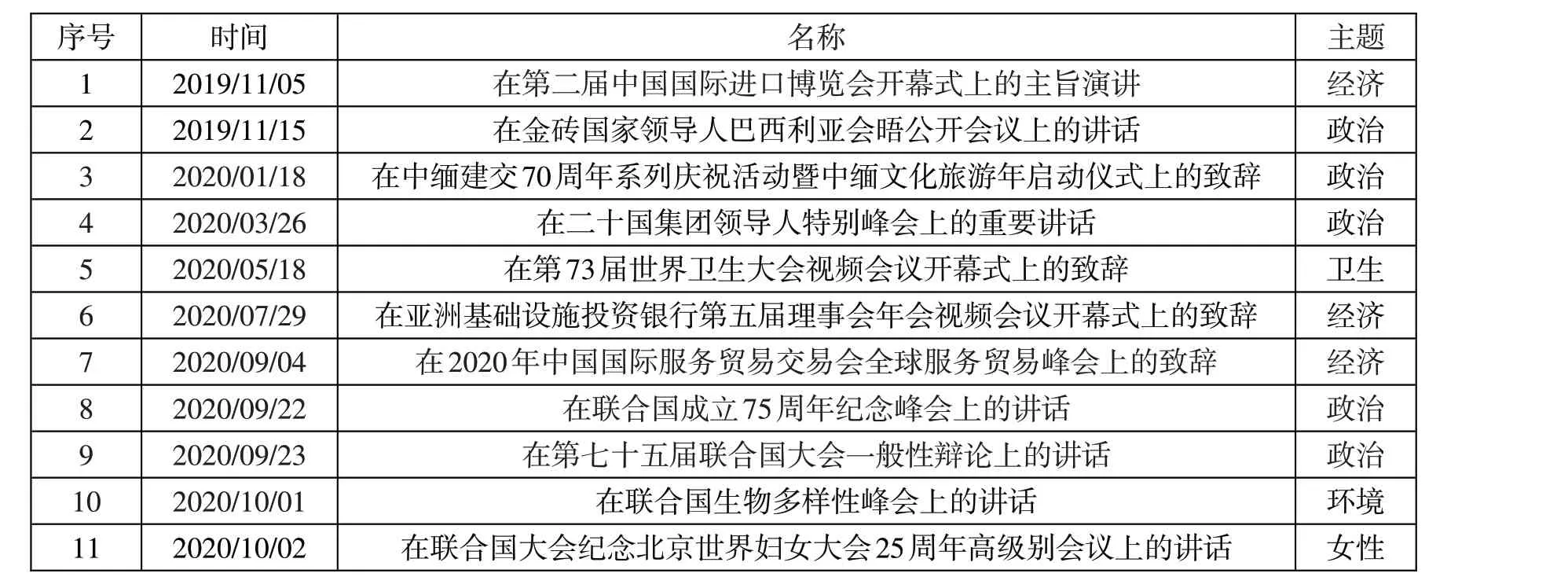

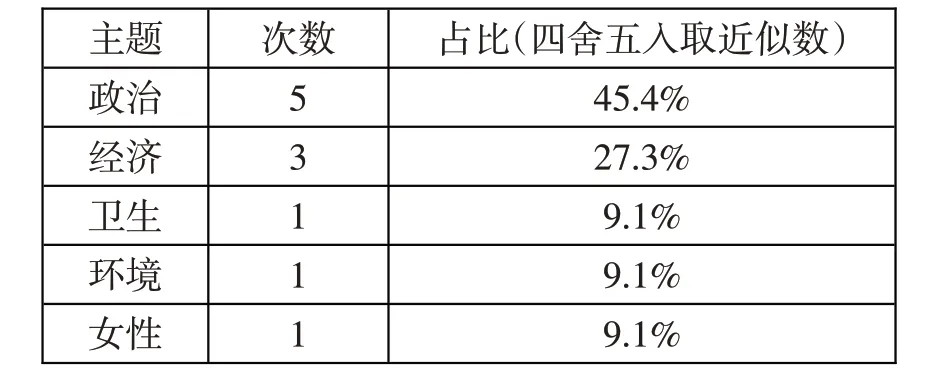

文本内容分析涉及演讲中的主题识别,文本中语言隐喻的识别,概念隐喻的识别,诉求类型的分类,以及一个政治家在某个特定话题上是肯定还是否定的态度。分析将源域的使用连接到目标域,然后将目标领域分为政治、经济、卫生、环境、女性主题。根据表1、表2 所示,在习近平主席对外讲话中,45.4%的发言以政治话题为主,27.3%经济话题,卫生、环境、女性话题各占9.1%。

表1 习近平对外讲话文本

表2 习近平对外讲话主题统计

根据样本分析,习近平在2019年11月至2020年10 月的11 篇对外主题讲话的主要源域是人格化、物化、运动/旅程,调查结果正是基于这些领域;研究所提供的结果和结论是根据现有11 篇讲话稿分析而来,且仅对所分析样本有效。

(一)本体论隐喻:人格化

“人格化作为一种本体论隐喻在政治话语中极为普遍。”[13]36“人们的特点,人们在日常生活中遇到的情况或政治话题都附属于政治问题。”[11]24人有一定的价值观、生活方式,经历过疾病,有强弱之分。所有这些特质、态度、价值观、活动等都可能对每个人产生或积极或消极的联想。人类生活中的政治问题是通过日常生活中的积极或消极方面的人格化来复制。通过这种方式,政治家有意识地或不自觉地、直接地或间接地决定某物或某人的价值,然后将他的评价或信念传递给接受者。当然,“隐喻的作用也体现在政治家们对政治对手的描述上。”[14]138在分析样本中,人格化的源域共有41个,目标域是习近平主席11篇对外讲话稿中的政治、经济、卫生、环境、女性问题,并与其特定目标域相关联。在11 篇演讲稿中,人格化是政治主题中占主导地位的本体论隐喻。在约60%的中心论题中,他积极肯定地论证自己的一些政治立场;在约40%的陈述中,他或含蓄或明确地提出批评。例如:

(1)面对来势汹汹的新冠肺炎疫情,国际社会没有退缩……——在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上的致辞(2020年5月18日)

(2)践行多边主义,不能坐而论道,而要起而行之,不能只开药方,不见疗效。——在联合国成立75周年纪念峰会上的讲话(2020年9月22日)

(3)我们要树立你中有我、我中有你的命运共同体意识,跳出小圈子和零和博弈思维,树立大家庭和合作共赢理念,摒弃意识形态争论,跨越文明冲突陷阱。——在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话(2020年9月23日)

(4)当前,全球物种灭绝速度不断加快,生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。新冠肺炎疫情告诉我们,人与自然是命运共同体。——在联合国生物多样性峰会上的讲话(2020年10月1日)

例(1)讲话通过使用概念隐喻“疾病是人”来生动描绘新冠肺炎疫情传播快、伤害大的特点。在(1)(2)(3)中都有概念隐喻“国家是人”,(1)肯定国际社会“没有退缩”,共同积极面对疫情的政治主题。在例(2)中,“国家是人”,所以各个国家即“人们”“不能坐而论道,而要起而行之”,践行多边主义,光坐着纸上谈兵不行,必须要有行动,同时有“人”“生病”也不能“只开药方,不见疗效”,有国家奉行单边主义或霸权主义,这如同人生病,需要“药方”,更需要“疗效”,这也呼吁更多国家积极践行多边主义。在例(3)中,“国家是人”,所以你我不分彼此,同呼吸共命运,世界各国是命运共同体,“跳出小圈子”,组成“大家庭”,“摒弃争论”,“跨越陷阱”,通过一系列隐喻,肯定世界各国目标一致、共谋发展的基本利益,提出各国无需做无谓的意识形态区别对待,号召全世界克服文明冲突,实现合作共赢。在例(4)中,通过使用概念隐喻“自然是人”来陈述生物多样性“丧失”,生态系统“退化”的残酷事实,强调“人与自然是命运共同体”,自然遭受破坏,生物多样性丧失,这如同一个人缺胳膊少腿,而生态系统好比人的感官,视觉听觉味觉等感官退化会极大影响人的生活质量,“生态系统退化”能够形象生动地勾勒出目前不容乐观的生态环境现状,揭示生态系统与每个人息息相关的客观事实,触动听众产生同理心,引起强烈共鸣。

分析文本显示,讲话者借助概念隐喻的人格化本体论隐喻,通过肯定的价值判断来充分表达自己的观点,传达自己的信念,并对问题做出含蓄的批评,这些都实现了政治话语中感染听众的效果。

(二)本体论隐喻:物化

一个人拥有具体的物理对象和他自己身体的经验为实体化本体论隐喻的形成或抽象的实现奠定了基础。“人的对象化,即我们所洞察和感悟的客观对象首先作用于我们的世界知识、对社会常规的把握、人生经验和记忆,然后是对象的人化,即我们反过来又将自己的世界知识、对社会常规的把握、人生经验和记忆映射到我们所认识的客观对象之上。”[15]26习近平对外讲话中大量使用物化隐喻,主要涉及政治、经济问题,重点在于论证与主题相关的肯定态度,并通过价值判断在主导陈述中表明个人态度。例如:

(5)我们要以更加开放的心态和举措,共同把全球市场的蛋糕做大,共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。各国应该加强创新合作……努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒,支持企业自主开展技术交流合作,让创新源泉充分涌流。我们应该共同加强知识产权保护,而不是搞知识封锁,制造甚至扩大科技鸿沟。——在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲(2019年11月5日)

(6)近年来,五国人文交流如火如荼,电影节、运动会、合拍电影和纪录片等老百姓喜闻乐见的活动逐渐铺开,正在五国间架起一座坚实的民心之桥。我们应该保持势头,再接再厉,不断拓展人文交流广度和深度……共同谱写金砖合作、南南合作、世界各国互利合作的新篇章!——在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上的讲话(2019 年11 月15日)

(7)新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化,经济全球化遭遇逆流,保护主义、单边主义上升,世界经济低迷,国际贸易和投资大幅萎缩,给人类生产生活带来前所未有的挑战和考验。——在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞(2020年9月4日)

例(5)的经济主题中使用物化“市场是蛋糕”“经济是机器”“创新/知识是液体”“困难是建筑”,说话者有将全球市场“这块蛋糕”“做大”的决心,全球经济发展如同“引擎发动机”,需要更大的动力和更小的阻力才能持续前进;创新要素像水一样需要流动,而周围存在有形无形的“壁垒”阻止其流动,故需要“打破”“壁垒”,解决问题。例(6)中的政治主题也使用物化,“活动/交流是桥”“合作是书”,五国人文交流的各种活动逐渐铺开“架起一座坚实的民心之桥”生动形象地勾勒出五国人民通过各式各样的活动与交流,不断拉近彼此距离,减少因文化差异与误解导致的隔阂,加深认识与理解,并不断拓展人文交流广度与深度”,“共同谱写互利合作的新篇章”。习近平在对外讲话中,有8篇将物化作为原始域,相对于目标域,物化在政治、经济问题的回应中占主导地位,对外讲话的三分之二是积极肯定的价值判断主张。例(7)中,习近平对全球经济的现状表达其消极价值判断,有概念隐喻“全球化是液体”“经济是植物”,其中“逆流”揭示了当今世界经济全球化面临的严重问题,国际贸易和投资大幅度“萎缩”,形象表现出投资贸易因新冠肺炎疫情受到重创的状态。例(5)中,因为“知识/科技是液体”,所以不鼓励“知识封锁,制造甚至扩大科技鸿沟”。这些都是讲话者利用概念隐喻作出的肯定或否定的个人价值判断与态度主张。

经过“人的对象化”和“对象的人化”,不同的人对概念隐喻本体和喻体的认识都会根据自己的已有知识,对社会常规的把握,对生活经验、记忆以及对客观事物洞察力和感悟力的不同而表现出多样性。演讲者正是抓住这一点,通过自身体验和感受,发现不同事物之间的相似性,创造物化隐喻,激活听众认知,达到共情。这也是George La⁃koff一再强调的“与隐喻相关的唯一相似性是经验相似性,而不是客观相似性”,[6]45因为经验相似性是创造概念隐喻的前提。

(三)运动/旅程隐喻

运动/旅程隐喻在政治话语中很常见,因为旅行是大多数人熟悉的领域。这些隐喻应用在英美政治人物(丘吉尔、撒切尔、布莱尔、克林顿、布什父子)的话语中最为常见。[8]78“运动/旅程隐喻是美国奥巴马总统演讲中第二常用的隐喻。”[11]57有研究表明,这些隐喻在中国、德国和意大利政治家的话语中也普遍存在。[16]65运动/旅程隐喻是抽象主题与人的运动体验之间的映射联系。通过使用隐喻,政治家可根据个人意图,把注意力集中在主题的核心内容上,运动/旅程隐喻增强了演讲说服力,因为它们将政治活动概念化,因此也被称为“具有积极评价目的地的旅行”。[17]12例如:

(8)经济全球化是历史潮流。长江、尼罗河、亚马孙河、多瑙河昼夜不息、奔腾向前,尽管会出现一些回头浪,尽管会遇到很多险滩暗礁,但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。——在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲(2019年11月5日)

(9)面对来势汹汹的新冠肺炎疫情,国际社会没有退缩,各国人民勇敢前行,守望相助、风雨同舟,展现了人间大爱,汇聚起同疫情斗争的磅礴之力。——在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上的致辞(2020年5月18日)

(10)正是成千上万这样的中国女性,白衣执甲,逆行而上,以勇气和辛劳诠释了医者仁心,…… 推动妇女走在时代前列。……联合国妇女署要丰富性别平等工具箱,完善全球妇女发展路线图。——在联合国大会纪念北京世界妇女大会25 周年高级别会议上的讲话(2020年10月2日)

例(8)中,正因为“经济全球化是历史潮流”,而人们也知道“回头浪”“险滩暗礁”都是这趟运动或旅程途中无法避免的阻力,故演讲者运用隐喻生动形象地描绘了经济全球化背景下各国必将面临的困难与挑战,“但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的”,更是体现了演讲者具备国际视野,从大局、全局出发,做出个人积极的价值判断:有困难也要迎难而上,朝着目标携手向前。例(9)中,面临新冠疫情,“国际社会没有退缩”,演讲者运用隐喻,充分肯定了各国在应对新冠疫情这场运动/旅程中的积极努力,“没有退缩”“各国人民勇敢前行”,这一趟运动/旅程无疑是前所未有的艰难,所以各国人民应当也必须“守望相助、风雨同舟”,互通信息有无,分享资源与交流经验,“汇聚起同疫情斗争的磅礴之力”,齐心协力,团结一致,才可能共同战胜新冠病毒,走出风雨,迎来彩虹。例(10)中,演讲者高度评价了中国对抗新冠疫情这一运动/旅程中,广大中国女性“逆行而上”的大无畏精神,“推动妇女走在时代前列”更是积极肯定了在社会发展过程中,女性在各行各业作出的突出贡献;“丰富性别平等工具箱,完善全球妇女发展路线图”,运动/旅程中,哪里有缺陷,“工具箱”便派上用场,消除性别歧视与偏见,规划完善“发展路线图”,少走弯路,不走弯路,保障全球女性个人发展和全面发展。

综上分析,在以卫生、女性为主题的对外讲话中,运动/旅程隐喻比较普遍,演讲者运用运动/旅程隐喻向听众充分表达他们自己真正想去的地方。“听众也意识到,为了抵达目的地,他们需要耐心,需要克服阻挡他们前进的障碍,因此,这一源域在政治话语中频繁出现也就不足为奇。”[8]89在对外讲话中,运动/旅程隐喻能够充分形象地将演讲者关注的相关话题的个人价值判断展现出来,从全局角度来审视眼前艰难而棘手的现状,共同想办法积极应对,最终解决问题,抵达目的地,演讲者也达到其演讲的说服目的。

结语

本文从语篇语言学、语义学、认知语言学角度对习近平对外讲话进行探讨,通过分析对外讲话样本中概念隐喻的实施方式,再次确定信息说服是政治演讲的基本语篇功能。通过样本分析,发现与政治、经济、卫生、环境、女性主题相关的概念隐喻比较常见;人格化、物化概念隐喻在政治、经济、环境主题价值判断中占主导;运动/旅程概念隐喻在女性、卫生主题演讲中比较明显;概念隐喻(人格化、物化和运动/旅程)的语言实现在肯定主张表达中更普遍。此次研究也再次论证了通过使用隐喻微妙地表达情感是成功的说服性政治沟通的基本特征。概念隐喻以这种方式塑造特定社会主题,也通过强调主题的某部分来影响社会,因为使用概念隐喻能够有助于人们明确目标域的某一具体内容,并将注意力引向接收者。在隐喻中,焦点和框架之间的联系可以非常直接且容易,也可以非常复杂,并极大影响人们的态度。所以,隐喻能够影响个人的信仰、信念,也影响国家的政策信念,其认知功能对政治语言具有重要意义。当然,本研究主要是通过已有语言模式,重点分析含概念隐喻的政治话语,得出的结论只是这些样本的结果,不能作为一概而论的条件,但可以作为进一步研究的基础和参考。