从“历史”到“历史小说”

——论中岛敦《李陵》的叙事艺术

2021-09-26张芊芊阿莉塔

张芊芊,阿莉塔

(浙江大学 外国语言文化与国际交流学院,浙江 杭州310058)

一、引言

中岛敦(1909-1942)是独具特色的日本近代作家。他出生于汉学世家,有很高的汉文素养。他以熟知的中国古典作品为题材,融入西欧文学的创作手法,发表了《古俗》《山月记》《弟子》《名人传》《李陵》等一系列作品。其中,遗作《李陵》被誉为“中岛最杰出的作品、昭和文学中最值得自豪的收获之一”①深田久弥.中岛敦の作品[A].中村光夫,上英广,郡司胜义.中岛敦研究[C].东京:筑摩书房,1978:22-28.。学界对《李陵》的相关研究是多方面的,佐佐木充将其文本细致划分,一一考证各部分出典,确定《李陵》情节的大体框架参照《汉书》(《李广苏建传》),少许补充来自《史记》(《李将军列传》《太史公自序》)心理描写和对话部分参考《报任少卿书》和《答苏武书》,也有部分为中岛敦的创作②佐佐々木充.『李陵』と『弟子』中岛敦·中国古典取材作品研究(一)[J].大谷短期大学纪,1961(1):107-130.。与原典的对比研究之外,以命运、自我意识、不安、救济等为关键词的一系列作品主题研究也在不断展开。越智良二按照故事时间线,从前后不一致的李陵形象入手考察了作品的多重结构③越智良二.中岛敦论「李陵」に就て[J].爱媛大学教育学部纪要第2部人文·社会科学,1988(20):39-48.;渡边?璃从中岛敦留下的手稿出发,整理了人物形象塑造的过程④渡ルリ.中岛敦『李陵』论[J].叙说,2006(33):268-287.。国内,于海鹏主张“中岛敦文学中自我意识的归途为再生和自我价值标准的重新确定”⑤于海鹏.论中岛敦自我意识的归途——以《山月记》和《李陵》为中心[J].日语学习与研究,2013(02):105-111.;李俄宪认为李陵具备的“极端的自尊心和强烈的家族自尊感”是中岛敦文学的特质⑥李俄宪.李陵和李徵的变形:关于中岛敦文学的特质问题[J].国外文学,2004(03):108-113.。总体上,目前对中岛敦的《李陵》研究多以分析作品内容为重,与原典间的对比研究也多侧重于故事情节的改写,虽说从方法到结论都十分丰富多样,但《李陵》作为历史小说这一特殊体裁却常被忽略。历史小说因作者对史料记载的改写与创作而诞生,佐佐木充的研究结果明确了对《李陵》改写史实与增加创作内容的手法,但对其叙事方式与原典的不同却鲜有分析。本文将对比《李陵》及原典的叙事方式,结合对应的叙事内容,与中岛敦其他历史小说作品相对比,明确《李陵》叙事艺术的意义,探寻其背后的内涵。

二、《李陵》的叙事特点

《李陵》情节的大体框架参照《汉书》,但其叙事方式在以下四个方面有较为显著的变化。

(一)视角的移动

《汉书》按照事件发生的顺序清晰、简洁地交代了“李陵之祸”的来龙去脉,少数触及人物心理活动之处,如路博德“亦羞为陵后距”①班 固.汉书[M].北京:中华书局,1962:2451,2458.则是一笔带过,不做细致描写。而《李陵》在行文中出现了叙事视角的转换,因此各部分的内容构成也出现了较大差别。第一部分中虽有“校尉韩延年以下的汉军幕僚心中,都浮现出一丝或许能够得救的希望”“虽不是十足可信,但幕僚们无疑都松了口气”②中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:66,78.等描写,但依旧点到为止,极为克制。可见《李陵》第一部分采取了与《汉书》相同的叙事视角,叙事者与登场人物保持一定距离俯瞰整个作品世界,虽能把握所有事件的信息,但却无法知悉人物详细的心理活动。对应的叙事内容是从李陵带领部队在大漠行军到失去意识被匈奴生擒的经过。第二部分的主要人物转换为司马迁后,和以记叙情节发展为主的第一部分不同,司马迁的心理活动占据了很大的篇幅。“这样可以吗?司马迁拿不准。……‘叙述’,指的不就是把不同的人写成不同的样子吗?”③中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:66,78.叙事者聚焦于人物的内心,其所在位置也由第一部分中较远的位置来到了人物内部。当司马迁的故事告一段落,李陵再次成为主要人物进入第三部分,叙事者仍与主要人物保持着较近的距离,对他犹豫该不该暗杀单于后逃走及希望匈奴战败但唯独不希望左贤王失败等心理活动做了细致的描述。特别是在李陵与苏武会面之时并未直接描写苏武,而是通过李陵的观察与推测来向读者传递与之相关的信息。总体上,这样的视角转换使得第二、三部分中人物心理活动的占比十分大,在内容构成上与第一部分形成了鲜明的对比。

(二)对话的插入

《汉书》中,任立政出使匈奴劝说李陵归汉时的对话如下:

有顷,律起更衣,立政曰:“咄,少卿良苦!霍子孟、上官少叔谢女。”陵曰:“霍与上官无恙乎?”立政曰:“请少卿来归故乡,毋忧富贵。”陵字立政曰:“少公,归易耳,恐再辱,奈何!”④班 固.汉书[M].北京:中华书局,1962:2451,2458.

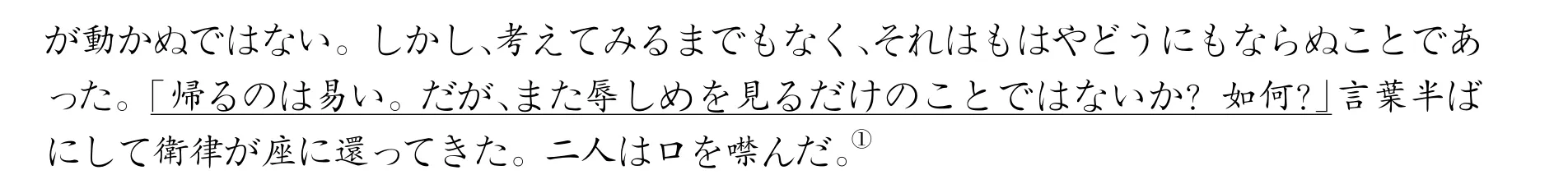

这三处插入方式相同,且插入的是人物自身的话语,叙事者对其未做介入。《李陵》中这样的插入对话虽不多见,但却同时出现了三种不同的方式。第一种给对话内容加上括弧(「」),与非对话部分区分明显。第二种无括弧,在对话内容后加「と」表示其为人物话语。第三种则既无括弧也无表示引用的「と」。从第一种方式到第三种方式,人物对话与非对话部分的界限逐渐模糊,叙事者的介入程度也越来越高,甚至第三种方式具有使叙事者和人物的话语同时响起的效果。这三种方式在任立政劝说李陵的话中同时出现,如下:

划线的三处依次为第二种、第三种、第一种插入方式。第一种和《汉书·李陵传》中的最为接近,第二部分中插入司马谈的遗言就使用了这种方式。第二种在《李陵》中最为多见,第一部分中汉武帝和李陵、第三部分中单于和李陵的对话属于这种,多用于对故事情节经过的解释说明。第三种除任立政这一处之外,还有突围当夜李陵对兵卒说的话和司马迁为李陵辩护的发言两处。可见,采用第三种插入方式使人物的话语完全融入叙述的内容有其特殊性。当人物和叙事者的声音重合,不论是李陵的突围策略,司马迁为李陵做出的辩护,或是任立政同情老友遭遇、劝说其回故乡的恳切之言,在属于人物对话的同时也可算作叙事者的话语。叙事者在第一部分中推测过匈奴军的所在位置,李陵的突围策略在叙事者看来是合理的;由李陵的行动可知司马迁所言非虚,司马迁为李陵被诽谤攻击感到不平,叙事者的态度也是如此;任立政的话采用第三种方式,李陵的话反而采取第一种方式,可见在李陵该“去”还是该“留”这个问题上,叙事者并不赞同李陵做出的终老匈奴这一选择。总体上,虽然寥寥几处对话内容都基本忠实于出典,但叙事者采取了不同的方式,通过模糊对话与非对话的界限,隐秘地传达了自己的情感立场。

(三)顺序的调整

《汉书·李陵传》整体上按照事件发生的顺序叙事,时而简短插入与登场人物相关的信息作为补充。在管敢投降部分,“会陵军候管敢为校尉所辱”之后补充了“成安侯者,颍川人,父韩千秋,故济南相,奋击南越战死,武帝封子延年为侯,以校尉随陵”②班 固.汉书[M].北京:中华书局,1962:2454.来介绍其背景,而在《李陵》中,省略了管敢的背景,“当晚,汉军军侯,名叫管敢之人临阵脱逃,亡降匈奴”。③中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:106,66,66,58,110,59.这一结果之后补充了其理由,“(管敢)过去是长安都下的一个小混混,昨晚由于侦查工作玩忽职守,为校尉韩延年于众人面前训斥、鞭打。他对此耿耿于怀,便临阵脱逃投降了。”④中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:106,66,66,58,11运用类似手法的还有几处,如在汉武帝召集群臣商讨如何处理李陵时,为说明当时宫中环境,参考《汉书·杜周传》或《史记·酷吏列传》补充了当时的一名酷吏杜周所说的“前主所是著为律,后主所是疏为令。当时为是,何古之法乎。”⑤司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982:3153.

在《李陵》中,也存在改变原典叙述顺序之处。第一部分开头先描绘了行军途中荒凉的戈壁沙漠风景,后将匈奴的侵略、汉廷的对抗以及李陵军不得不在无骑兵的状况下出征的原委娓娓道来,这与《汉书·李陵传》的叙事顺序大为不同。第二部分也是如此,先叙述武帝及群臣会议上司马迁的发言,之后补足司马氏的家系、司马谈的遗言、司马迁对历史的思考及其性格等内容。这两处顺序上的改变均为先描绘场面再介绍缘由,烘托氛围的同时引起读者的好奇心,使人物形象的塑造更加鲜明。

(四)叙事者的存在

史书要求叙事内容的客观性。《汉书》中,除作者评论部分以外,叙事者皆不刻意表现自己的存在,而在《李陵》中叙事者却频频露面。第一部分中,“到此为止都还顺利,可接下来就麻烦了”⑥中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:106,66,66,58,110,59.一句预示了剧情的走向;第二部分中对于司马迁所受的宫刑,叙事者补充道“作为古代中国所施肉刑的一种……其称作宫刑,自然是使男子不是男子的奇怪刑罚”。⑦中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:106,66,66,58,110,59.可知《李陵》的叙事者预想读者为对古代中国不甚了解的日本人,为使其充分理解司马迁的处境,故作这样的补充。“司马迁作为《史记》作者,鼎鼎大名为后世的我们所知。而当时的他只不过是一个小小的文官”⑧中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:106,66,66,58,110,59.和“他所在的国家与日本的君臣道从根底上有异,自然他第一个怨恨的就是武帝”⑨中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:106,66,66,58,11,这两处也反映了叙事者自身和读者均不在故事发生的时空中,叙事者与读者一样是生活在当下的日本人。《李陵》实际上是在讲述过去发生在异国的故事。

叙事者还通过“《汉书》中这样记载”①中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:74,74,81,98,98,110.“由于太过有名,此处便略过了”②中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:74,74,81,98,98,110.“关于与苏武分别后的李陵,没有任何一条正确的记录。除了他于天平元年死在胡地”③中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:74,74,81,98,98,110.等说明性语言,强调故事中人物结局虽忠实于史料记载,但却并非历史本身。此外,叙事者对作为参考材料的史料记载也有其看法。如“(李陵)年近四十,正是充满意气之时,押运辎重确实也太说不过去了”④中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:74,74,81,98,98,110.,叙事者认为押运辎重确实与李陵不相称,表示了对其向武帝自请带兵出征的理解。第一部分中汉军与匈奴军的位置在作为参考的史书中均未记载,也是叙事者的推测。此外,“武帝绝非庸王,只是与同非庸王的隋炀帝、秦始皇一样,有共通的长处和短处”⑤中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:74,74,81,98,98,110.为叙事者对武帝的看法;“轻薄乃世人之常,据记载当时陇西的士大夫(李陵一家出身于陇西)皆以出身李家为耻”⑥中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:74,74,81,98,98,110流露出对世人的不满。然而,这些看法和感情都极为收敛。在《汉书·李广苏建传》的最后,班固评价李家为“然三代之将,道家所忌,自广至陵,遂亡其宗,哀哉!孔子称‘志士仁人,有杀身以成仁,无求生以害仁’,‘使于四方,不辱君命’,苏武有之矣。”⑦班 固.汉书[M].北京:中华书局,1962:2469.特别将李陵与苏武对比,批判其“求生以害仁”。而在小说《李陵》中,叙事者并未对任何一位人物做出评价,可见其频繁露面的理由并不在借机表达自己的观点,而在于形成如同口述一般的风格,强调所叙述的故事与历史有别。

三、叙事与“历史小说”

历史小说在《近代日本文学小词典》中的定义为“以历史上的事件和人物为题材的小说,或以史实为背景、结构的小说,其客观性和文学性由作者对历史的态度、方法、历史观等决定”⑧三好行雄,浅井清.近代日本文学小辞典[M].日本:有斐阁,1981:275.。词典中的定义虽十分宽泛,但点明了围绕历史小说形成论争的两个重要问题——客观性和文学性。井上靖发表《苍狼》后,大冈升平与其围绕历史小说的创作是否应当变更史实展开了论争,讨论了历史小说的客观性问题。高桥义孝在《历史小说论》中指出“历史小说不应由作为其素材的‘历史’,而应由其作为‘小说’的方法来解明。”并以森鸥外的《涩江抽斋》为例,认为其“很难称得上是历史小说”⑨高桥义孝.史小说论[A].长谷川泉.森鸥外『江抽』作品论集成[C].东京:大空社,1996:71-88.,指出了历史小说的文学性问题。《李陵》的故事情节大体上忠实于史料记载,但在李陵投降的经过上却做出了极为大胆的改动。《汉书·李陵传》中,李陵战败后“遂降”。而在《李陵》中,李陵杀回敌阵被击中后失去意识,因此被生擒。在史书中李陵主动做出的行为在《李陵》中成为了迫不得已。正如越智良二指出的“第一节中李陵是把他自身和汉军全体(甚至汉帝国全体)重合的所谓共同体的自我,而第三节中的他,是无可奈何之下个体的自我逐渐解体中的他”⑩越智良二.中岛敦论「李陵」に就て[J].爱媛大学教育学部纪要第2部人文社会科学,1988(20):39-48.,第一、三部分分别是投降前后的李陵,同时也分别是史料记载中的李陵和中岛敦笔下的李陵。在内容明显偏离史实,客观性可能受到质疑的情况下,中岛敦有意使作品在叙事形式上异于史书,第二、三部分采取与第一部分完全不同的视角,聚焦于人物,丰富人物的心理描写,强化李陵的形象塑造。他还赋予叙事者较大的权力,使其能自由扮演作品中的各个人物,仿佛演“独角戏”一般,将自己的话语和人物的台词交织来讲述整个故事。这样的叙事方式强调了作品与史实的界线,也显示了小说的文学性。另一方面,如木村东吉所指出的“在第一章的部分中,作者的视点位置较高,即在三棱锥构图的正上方向下看。而第二章之后,视点的移动意味着作者从两个视点捕捉整个作品世界,途中改变了三角锥的重心所在。这就解释了为何作品会出现歪斜”⑪木村东吉.『李陵』の构想[J].日本文学,1978(27-5):50-66。视角的转换使得第一部分情节发展的叙述占据主导,而第二、三部分中人物的心理活动描写居多,在篇幅上甚至远胜过情节发展,这使得作品的构成产生了倾斜。《李陵》中叙事者从头至尾频频露面,以自己的话语将整个作品串联起来,对弱化叙事视角转换带来的前后不统一也起到了一定的效果。可以说,前文中提到《李陵》的叙事方式并非彼此独立存在,而是交融为一个整体的。

中岛敦以中国历史为原典创作的历史小说除《李陵》外,还有《古俗》(包括《盈虚》《牛人》)和未发表的作品《妖氛录》,三部均参考《左传》。面对历史小说与生俱来的两大问题,这三部作品采取的方式和《李陵》截然不同。在内容的处理上基本没有与史料记载矛盾之处;其叙事视角也与所参考的史料保持一致,没有像《李陵》聚焦于某一人物细致、深入地描写其心理活动;对话处理上,仅《盈虚》中浑良公向蒯聩出谋划策一处采用了使人物话语融入叙事者叙述的形式,与《李陵》中司马迁为李陵辩护之处较为类似,对话结束后骤然进入情节转折,烘托紧张的气氛,但未暗含叙事者的情感或思考。此外,这几部作品均比较短小,未对原典中的叙事顺序做出调整。除《盈虚》中因历史上对于晋军侵略的理由有两种说法,叙事者出面说明之外,并未刻意显示自身的存在。可见这三部作品无论是内容的加工还是叙事方式上都是比较保守的,与《李陵》的写作方式明显不同。

四、从“历史”到“历史小说”

叙事视角转换带来的最直观结果是塑造人物形象的方式产生变化。在中岛敦的作品《光风梦》中,主人公史蒂芬孙有这样一段发言:“有些号称性格的乃至心理的小说真是烦透了。为什么要这样乱七八糟地展示性格说明或者心理说明呢?性格或者心理难道不应该只通过表现在表面上的行动来描绘吗?至少有些心得的作家都应该这样吧。”①中岛敦.中岛敦全集(I)[M].东京:筑摩书房,1993:235.山本健吉考察了中岛敦早期作品的风格,指出这段话是借作品中人物之口讲出中岛敦自身的文学观点。②山本健吉.中岛敦[A].中村光夫,上英广,郡司胜义.中岛敦研究[C].东京:筑摩书房,1978:46-50.《古俗》中的两篇和《妖氛录》的创作确实采用了这种方法。而《李陵》在第二、三部分却由描写人物的行动转变为刻画其心理,其中缘由首先包含客观因素的制约。第一部分内容在原典《汉书》或《史记》中都有较为详细的记载,特别是汉军与匈奴军交战的内容十分翔实,为此部分的创作提供了便利。而关于受刑后的司马迁和投降后的李陵的记载却很少,李陵杀死李绪和他成为右校王等内容仅有寥寥几句,即便加上《苏武传》中李陵与苏武会面的记载,内容也显得十分单薄,要依靠想象填补这些历史的空白无疑是困难的。在这种情况下,着重刻画人物的心理活动就成为了可行的解决方式。

更为重要的是,脱胎于《汉书》的《李陵》作为一部历史小说能拥有其自身的意义,这样的心理刻画发挥了至关重要的作用。第二部分中这样描写了司马迁对于历史的思考和在蚕室中休养时的心理活动:

司马迁早有腹案。按照他的想法,他要编著的史书在形式上与之前的都不同。作为明示道义批判的史书,《春秋》值得推崇。但作为传达事实的史书来说,就不尽如人意了。比起教训,他更想要事实。《左传》和《国语》倒是有一定事实的。《左传》的叙事之巧妙令人叹为观止。然而,这两部史书面对创造了这些事实的每个人物却缺乏探求。尽管事件中他们的身影被描绘得栩栩如生,但他们经历了什么,又是如何走到这样做的地步的?过去的史书在每个人物的身世溯源方面还很欠缺,司马迁对此十分不满。而且,过去的史书都着眼于让当代人了解过去,却似乎从来不想让未来的人了解当代。总之,司马迁想要的东西,在过去的史书中是寻不到的。③中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:76-81.

他有着一种如同确信的想法。每个人身上只会发生与之相符的事情。这是在长期接触史实的过程中自然养成的思考方式。就算是同处逆境,慷慨之士承受凶猛激烈的痛苦,软弱之徒

遭受缓慢苦闷的折磨。即使一开始看起来并非如此,至少从之后的应对方式中也能看出,命运与人是相符的。①中岛敦.中岛敦全集(Ⅲ)[M].东京:筑摩书房,1993:76-81.

司马迁在史书中寻求的是事实,且不仅限于个别事件中的事实叙述,而是结合人物身世,对这一人物进行的探求。之前的史书由于缺乏这种探求,被司马迁评价为“着眼于让当代人了解过去”。关于《春秋》,《史记·孔子世家》中有“至于为春秋,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一词。”②司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982:1944.的记述。“笔则笔,削则削”指的是应该写的一定写上去,应该删的一定删去。《论语》(《述而篇》)中有“述而不作,信而好古,窃比我于老彭。”③张燕婴,译注.论语[M].北京:中华书局,2006:52.其中的“述而不作”指的是阐述而不创作,即《春秋》表现道义批判并不是依靠直接讲明道理,而是通过对材料的取舍选择,引导读者通过思考去领悟,后世将这种方法称作“春秋笔法”。诚然,在传达道义批判上春秋笔法是极为巧妙且有力的,但在材料的取舍过程中删去的部分便由此成为了历史的空白。司马迁认为历史不该由于这种取舍而产生空白,这是他看重人物身世溯源的理由其一。他在长时间接触史料的过程中,形成了认定一个人的命运定与此人相符的思考方式,这应也是受到孔子“春秋笔法”的影响。人物的身世记载有利于明确人物的具体形象,这是司马迁看重人物身世溯源的理由之二。然而现实却并不如他的思考一般。他自认为是男子汉大丈夫,并以之为准则为李陵辩护,可结果却遭受宫刑,沦落到与被他看做小人的宦官同样的境地。如果司马迁没有创作《史记》,在《太史公自序》中记录自己的心路历程,那么史书中留下有关司马迁的记载很可能就只有“因诬告之罪被处以宫刑”了。所幸司马迁的史官身份使他可以为自己明辩,但《李陵》的主人公李陵却不曾有这样的机会。李陵因投降匈奴,被班固批判为“求生以害仁”,与“使于四方,不辱君命”的苏武形成鲜明对比。《汉书》带有浓厚的封建正统思想色彩④木村一信.<史小说>への视点[A]木村一信.中岛敦论[C].东京:双文社,1986:212-224.,特别强调对君王的忠诚。因此,在《汉书·苏武传》的成篇研究中,有人怀疑将李陵和苏武塑造为正相反的“不义”与“义”实为出自宣传忠君思想的需要,并非忠实于事实。⑤傅永聚,范学辉.论正统儒学对东汉史学的影响──以《汉书》《汉纪》为中心[J].齐鲁学刊,2001(5):41-47.木村一信认为,《汉书》中对李陵投降的经过记述十分暧昧,仅有“遂降”二字。根据李陵主动请命带兵出征,在没有骑兵的情况下与匈奴军死战至最后以及司马迁替他辩护等记载来看,应该不像班固评价的那样乃背信弃义之徒。⑥汪春泓.关于《汉书·苏武传》成篇问题之研究[J].文学遗产,2009(1):4-13.历史上的李陵确实有可能如中岛敦所写,并不是主动投降,而是在等待机会暗杀单于报国的过程中因误解而被灭族,最终失去了返回汉地的意义,只得终老于胡地。中岛敦的另一部作品《文字祸》中,记录了年轻的历史学家拜访研究文字之灵的老博士时的对话:

有一天,年轻的历史学家(或者说宫廷中的记录人员)伊什蒂·纳布来拜访老博士,问道“历史是什么?”看到老博士一副呆若木鸡的样子,他又补充说,关于前段时间的巴比伦国王沙马什·舒姆·乌金的结局有很多种说法。……不论如何,都如同字面意思已经化作灰烬,完全无法辨别哪种才是正确的。最近,大王命令他从中选一种记录下来。这只是一例,所谓的历史就是这样吗?

看到贤明的老博士仍然保持着贤明的沉默,年轻的历史学家换了个问法:所谓历史,指的究竟是过去发生过的事情,还是黏土板上的文字?……

历史学家问:“那记录的缺漏呢?”

“缺漏?不开玩笑,没写的事就是没有发生过。不发芽的种子不是从开始就没有存在过

吗?所谓历史,指的就是这黏土板啊。”①中岛敦.中岛敦全集(I)[M].东京:筑摩书房,1993:45-46.

对于“什么是历史”这一问题,年轻的历史学家和老博士展示了两种不同态度。年轻的历史学家认为历史应该是过去发生过的事情,并担心记录时内容有缺漏。而老博士认为历史仅限于记录下来的文字。中岛敦虽没有在《文字祸》中直接表明自己的态度,但通过这段对话,他抛出了“历史应该是什么”这一问题,表达了对史料记载的完备性和真实性的怀疑。《李陵》第一部分末尾,中岛敦改写《汉书》中的“遂降”正是反映了这种怀疑。之后,他设置了叙事视角的转换,配合其他与史书截然不同的叙事方式,使历史小说《李陵》脱胎于史书形成了独立的世界。第二部分中岛敦借司马迁的思考表达了对史料中导致记载出现缺漏的“春秋笔法”的不满。在第三部分中,他描绘了李陵虽决定暗杀单于却担心无法被汉廷得知的犹豫,对匈奴风俗的理解与对汉人看法的变化,与左贤王间萌生的友情,被灭族后的愤怒,决心在匈奴生活却仍不甘的内心,以及了解苏武的义举后受到的冲击和自我怀疑等心理活动,跨越了史料记载中李陵“背叛者”或“悲情英雄”的形象,揭示出埋没在记载当中的事实的一种可能性。简言之,参考《汉书》创作的《李陵》,根本上是中岛敦对史料记载方式的怀疑与不满,和他依照自身理解再现有疑义之处事实的一种可能。

五、结语

面对历史小说的客观性和文学性这两大问题,中岛敦的《李陵》通过其特别的叙事方式寻得了解决之道。具体表现为首先设置叙事视角的转换,在第二、三部分引入人物心理活动的描写。然后配合人物对话的插入、叙事顺序的调整和叙事者的露面,使其形成独立于原典的故事世界。这与中岛敦所作其他历史小说大为不同。除客观条件上第二、三部分所对应的史料内容不足以外,还有《李陵》作为历史小说其创作意义集中在第二、三部分的原因。第二部分中中岛敦借司马迁的思考表达了对“春秋笔法”的不满和对承担思想宣传作用的史书的完备性及真实性的怀疑。最后他改写李陵投降的经过,描绘其内心种种矛盾,依照自身理解再现了被史料记载埋没的一种可能。这正是《李陵》借由其特别的叙事艺术,实现从“历史”到“历史小说”转变的意义所在。