从《千金方》探讨重症肌无力的中医辨治思路

2021-09-26栾振先李绍旦杨明会

栾振先 李绍旦 杨明会

重症肌无力(myasthenia gravis,MG)是一种由乙酰胆碱受体抗体等自身抗体介导、细胞免疫辅助、补体参与的自身免疫性疾病,以骨骼肌无力、晨轻暮重、症状有波动、病程长、难治愈为主要临床特点。目前,关于MG的治疗尚缺乏有说服力的随机临床试验等临床证据,各治疗中心基本遵循个体化原则,根据患者的临床分类分型、严重程度、症状分布、病情进展程度、年龄、合并症等选择治疗方案。

中医无重症肌无力病名,根据肌肉痿废不用和极易疲劳的临床症状,MG基本可与中医学中“肉极”“痿证”“睑废”“大气下陷”等病名相对应[1-2]。孙思邈在《千金方》中对于治疗“肉极”的理法方药有着系统的论述,形成了一套辨治“肉极”的独特理法方药体系。笔者通过研究《千金方》中论述“肉极”治疗的篇章,结合现代医学对MG的研究进展,从六经辨证和伏邪的角度对中医辨治MG的思路进行了梳理和总结。

1 辨治MG应以“脾肺”为核心

1.1 脾主肌肉,故辨治MG应重视健脾益气

《素问·宣明五气篇》曰:“五脏所主:心主脉,肺主皮,肝主筋,脾主肉,肾主骨,是谓五主。”《千金方》以脏腑为纲编纂成书,而书中关于“肉极”的篇章则出现在《第十五卷·脾脏》。孙思邈曰:“凡肉极者,主脾也。脾应肉,肉与脾合。”《素问·痿论篇》也提出了“治痿独取阳明”的治疗原则。可见,孙思邈治疗“肉极”的理论渊源来自《内经》“脾主肌肉”的思想。对于脾虚气陷者,孙思邈喜用黄芪、人参配伍升麻、防风益气升阳;对于脾胃虚寒者,孙思邈则用干姜、白术、茯苓、甘草暖中补肌。而MG患者常伴有胸腺瘤和胸腺增生的特点和其极易疲劳的典型症状也符合中医学“脾虚气陷”的表现[3]。

目前,中医临床中治疗MG的基本治法为“健脾益气”,代表方为补中益气汤。一项纳入19个研究,涉及1182例患者的Meta分析显示:与对照组比较,补中益气汤可显著提高MG患者的临床总有效率和临床治愈率(P<0.01),并改善MG患者的临床绝对评分(P<0.01)及中医症候评分(P<0.01),降低MG患者血清乙酰胆碱受体抗体水平(P<0.01),且补中益气汤加减联用常规西药治疗MG的不良事件发生率低于对照组(P<0.05)[4]。由此可以看出,补中益气汤治疗重症肌无力具有较好的有效性,且不良反应也较少。

1.2 “肺热叶焦”可致痿,治疗MG应重视宣泄肺热

《素问·痿论篇》提出了“五脏因热致痿”的观点,其中尤其强调“肺热叶焦”在痿证发生发展过程中的关键作用。《素问·痿论篇》云:“肺者,脏之长也,为心之盖也,有所失亡,所求不得,则发肺鸣,鸣则肺热叶焦,故曰:五脏因肺热叶焦,发为痿躄,此之谓也。”《素问·经脉别论篇》云:“脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛。”又云:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。”可见肺气功能正常对于宣降输布人体的水谷精微和气血津液有着至关重要的作用。若肺气热,则“肺热叶焦”,皮肤干枯不用,枯槁无华。肺热日久不除,留滞肌表,则导致肺失宣降,在内则灼伤脏腑之津液,在外则五体失养,痿弱不用。

目前,中医临床辨治MG多喜用补法,或健脾益气,或脾肾双补,而对“清泻肺热”的治法重视不足。而在孙思邈所创立的治疗肉极的处方中,每一个处方都使用了石膏或黄芩来清泻肺热,且喜配伍麻黄以辛凉清解,宣肺透热,法出《伤寒论》麻杏石甘汤。即使在治疗“肉极虚寒”的大黄芪酒方和治疗“肉极虚寒……手脚不随方”中,孙思邈也仍在应用乌头、附子温阳散寒的基础上,佐以黄芩清泻肺热,足见孙思邈对《内经》“肺热致痿”理论的重视。

故从中医脏腑辨证的角度来说,治疗MG一方面应重视补中益气,同时也应重视清泻肺热。根据笔者临床经验,“黄芪、白术、甘草”与“石膏、黄芩、麻黄”是治疗MG的两组核心药物。

2 辨治MG应六经分治

2.1 孙思邈治疗肉极法出《伤寒杂病论》

张仲景的“六经辨证”的学术思想对孙思邈的影响深刻。孙思邈在《千金方·肉极篇》中共创立了六个治疗肉极的处方,分别是越婢加术汤、西州续命汤、石楠散、大黄芪酒方、“肉极虚寒……手脚不随方”、麻黄止汗通肉解风痹方。而孙思邈治疗“肉极”是以《伤寒杂病论》中的越婢加术汤为基础方,在此基础上以六经分治的思想加减化裁出其他处方。

比如治疗“肉极虚热”的西州续命汤,是孙思邈在《金匮要略·中风历节病脉证并治第五》中的“《古今录验》续命汤”的基础上化裁而来。《古今录验》续命汤由麻黄、桂枝、当归、人参、石膏、干姜、甘草各三两,川芎一两,杏仁四十枚组成。有研究表明临床运用续命汤治疗MG疗效满意,认为运用续命汤是治疗MG的有效方法之一[5]。 而西州续命汤治疗的是肉极热证,故孙思邈将《金匮要略》续命汤原方随证化裁,去人参、干姜,加黄芩、芍药、防风、生姜。而这一化裁也由《金匮要略》桂枝芍药知母汤而来:孙思邈以清泻肺热的黄芩替代桂枝芍药知母汤中滋阴消肿的知母,与肉极肺热致痿的病机更为合拍,更足见孙思邈处方选药之细腻。

比如治疗“肉热极”的“麻黄止汗通肉解风痹方”由麻黄、防己(一作防风)、枳实、细辛、白术、生姜、附子、甘草、桂心、石膏十味药组成。此方亦由《金匮要略》桂枝芍药知母汤化裁而来。此方中孙思邈以清泻肺热的石膏替代原方中养阴的知母,并加入枳实。《神农本草经》记载,枳实“主大风在皮肤中……长肌肉,利五脏,益气轻身”,枳实既能理气除胀,又能“长肌肉”,切中肉极病机。而枳实配白术也是《金匮要略》枳术汤的经典配伍。

2.2 以六经辨证体系剖析孙思邈治疗肉极处方规律

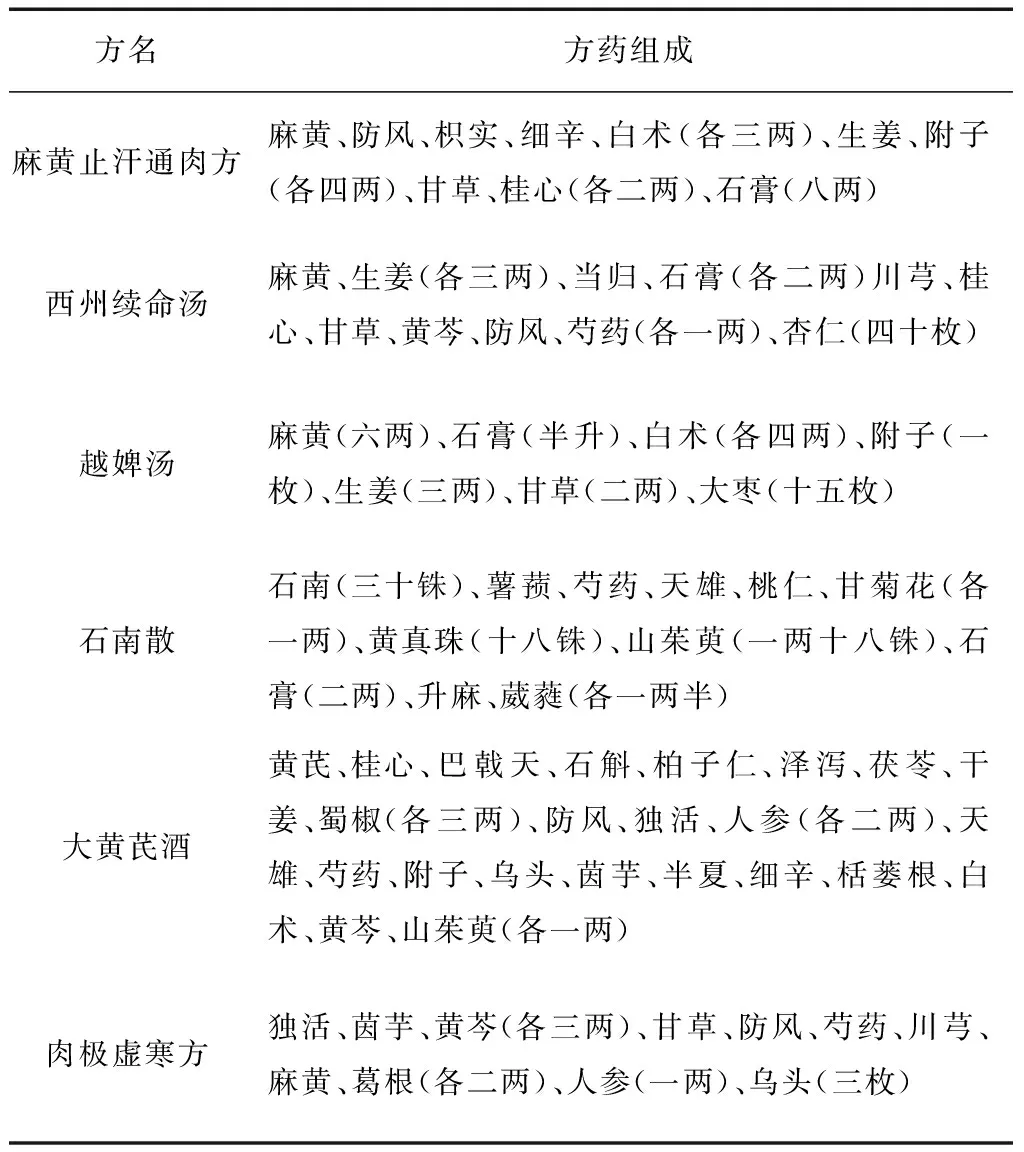

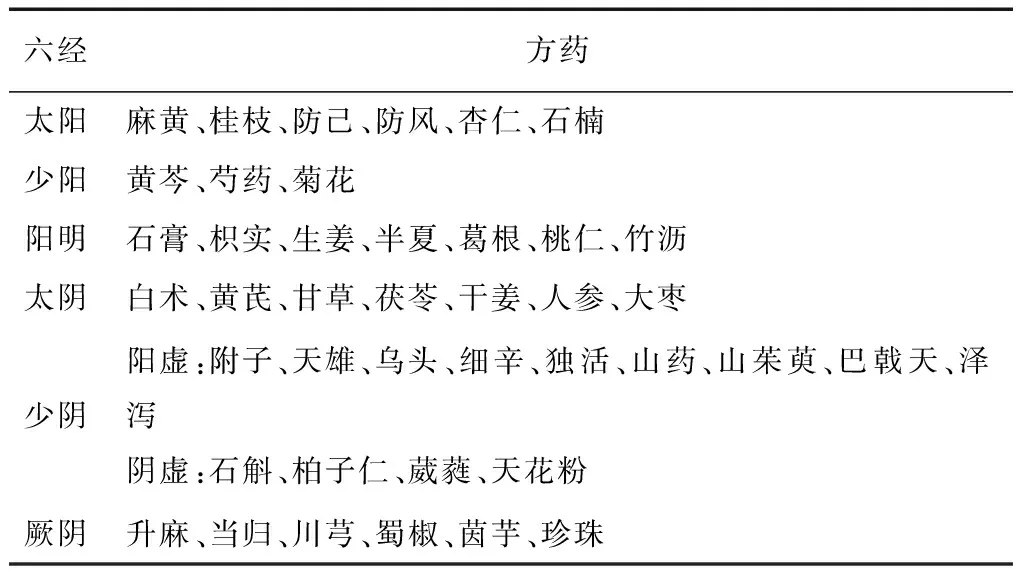

笔者将孙思邈治疗肉极的六个处方用药按六经辨证进行整理后可以发现主要包含以下42味中药,见表1。

表1 孙思邈《千金要方》中治疗肉极的六个处方

笔者通过六经辨证分析认为,孙思邈治疗肉极以“麻黄、葛根、防风、黄芩、石膏、甘草、白术、黄芪、山药、附子”为核心处方,熔“温、补、托、清”四法于一炉,在此基础上根据六经辨证随证化裁。方中麻黄、葛根、防风入太阳经,麻黄与葛根相配,辛凉解肌,清透肌表的热邪。防风既能透邪,又可发挥免疫调节作用,纠正MG患者异常的免疫功能。而黄芩清少阳热邪,石膏清阳明热邪,方中葛根、黄芩、石膏相配,辛凉解肌,清透三阳热邪。方中白术、黄芪、甘草入太阴经健脾益气,附子、山药入少阴经,温补肾阳。诸药合用,脾肾双补,托邪外发,再从三阳清解,则伏邪逐渐消除。见表2。

表2 《千金方·肉极篇》六经用药规律

由于MG患者的临床表现复杂,因此在临床辨治MG时,可根据此核心处方结合患者个体的差异进行六经分治,灵活化裁,如兼有太阳风湿在表,症见舌苔厚腻,手脚拘挛,可加防己或石楠,祛风除湿,即防己黄芪汤之意。如兼有四肢挛急疼痛,可加芍药入少阳经缓急,即芍药甘草汤之意。如兼有发热,可重用葛根,与麻黄、石膏配伍,辛凉解肌退热。如兼有阳明气滞,症见腹胀纳呆,食欲不振者,可加入生姜、半夏、枳实,即小半夏汤之意。如兼有太阴虚寒,平素畏食生冷者,可加入人参、干姜,即理中丸之意。如兼有少阴精虚,耳轮焦枯,面目黧黑者,可加入山茱萸,补肾填精,即肾气丸之意。如兼有少阴伏寒,手足厥逆者,可加入细辛、独活,即《千金》三黄汤之意。如兼有厥阴虚寒,脉弦而无力者,可加入升麻、花椒、当归,即升麻鳖甲汤之意。如兼有厥阴热化,可加入升麻、葳蕤、当归等,即麻黄升麻汤之意。如阴虚明显者,可加入石斛、天花粉、柏子仁等。如兼血虚,可加入当归、川芎等。如久病痰瘀互结,可加入桃仁、竹沥等活血化痰。

在六经辨证的框架下审视孙思邈治疗肉极的处方,可见其处方有很强的规律性,且多从《伤寒杂病论》中脱化而来。MG的临床表现复杂,中医在辨治MG过程中一方面应以“脾肺”为核心,抓住其“中气下陷”和“肺热叶焦”的两大基本病机;另一方面,也应根据每一位患者自身的中医证型特点在六经辨证的疾病模型下灵活调整处方用药,如此才能做到处方用药丝丝入扣。

3 辨治MG应以寒热为纲

3.1 MG患者临床多表现为寒热错杂

孙思邈辨治肉极,以寒热为纲,六经分治,化繁为简,独具特色。孙思邈在关于肉极的论述中所说:“阴动伤寒,寒则虚……阳动伤热,热则实。”孙思邈记载了肉极各种复杂的症状和体征,但其临床辨证却以寒热为纲,将处方简明扼要地分为治疗“肉极热”和“肉极寒”两大类,十分高明,对现今中医临床辨治MG具有指导意义。

孙思邈治疗肉极热证多用麻黄、葛根、石膏、黄芩等来清透三阳邪热,治疗肉极寒证则多用白术、干姜、附子、花椒等来温补三阴虚寒。但笔者认为肉极的寒和热并不是对立的。肉极患者病程较长,多见寒热虚实错杂。因此在孙思邈治疗肉极的处方中“石膏—附子”或“黄芩—附子”的寒热并用的配伍思路十分常见。换言之,肉极热证的患者可兼有三阴的虚寒,而肉极寒证的患者也可兼有三阳的实热。中医临床对于此病常用的辨证分型有脾虚证、肾虚证、脾肾阳虚、肝肾亏虚、气血亏虚、气阴两虚等,但总不外乎以虚证论治为主[6-7]。

3.2 MG患者寒热表现本质是自身免疫病的进展和缓解

现代研究表明,细胞因子在MG的炎症发展中起关键性作用,细胞因子网络水平失衡可引起辅助性T淋巴细胞等相关细胞因子在MG发生及进展中发挥重要作用[8]。故中医治疗MG首先应缓解其“神经—肌肉接头”处免疫介导的炎症反应,抑制机体异常的免疫应答,典型的中药有麻黄、黄芩、芍药、石膏等。因为MG是慢性疾病,迁延不愈,故即使在疾病缓解期,患者表现为虚寒证时,其局部异常的炎症反应仍然存在。这也正是孙思邈治疗肉极寒证时仍要使用黄芩或石膏的根本原因。

但若想更进一步的治疗MG,单单使用清解药物缓解局部炎症是不够的,治疗的关键点应在于调节患者异常的免疫功能,甚至终止异常的免疫应答。近年来抗细胞因子抗体治疗,阻断细胞因子与其受体间的信号传递有望成为治疗MG新途径的研究热点。而中药能多成分、多靶点、多通路地调节机体免疫。

现代医学研究表明,孙思邈应用治疗肉极的药物多具有有免疫调节和抗炎作用。现代药理学研究已证明部分中药或其有效成分对MG具有治疗作用。诸如麻黄、黄芩、芍药、黄芪、甘草、大枣、白术、防风、山药、附子等都具有免疫调节作用,是中医治疗自身免疫性疾病的常用药物[8]。麻黄含有生物碱、挥发油、黄酮、 多糖、有机酸、氨基酸及鞣质等化学成分,具有镇咳平喘、抗病毒、抗过敏、升高血压、兴奋中枢神经系统、影响神经肌肉传递等作用。有研究表明,麻黄制剂对人体具有抑制补体的效应,能阻断病理性免疫反应[9]。近来尚有研究发现,除麻黄所含的生物碱外,麻黄多糖亦具有免疫调节和抗炎作用[10]。麻黄多糖可能通过抑制CD4+T淋巴细胞对自身抗原的识别和应答来抑制已过激应答的免疫系统,发挥对自身免疫病的治疗作用[11-12]。有研究表明葛根及其配伍可能通过改善肌肉生成调控因子的阳性表达促进线粒体结构的恢复,发挥治疗MG的作用[13]。同时,葛根复方还可改善MG大鼠的症状,可升高LN-2阳性表达以及肌电图振幅,这可能是葛根治疗MG的作用机制之一[14]。 基于此,笔者大胆假设“MG患者寒热表现本质是自身免疫病的进展和缓解”,但具体中药机制还在探索之中。

4 辨治MG应重视清透伏邪

4.1 MG属于中医“伏邪温病”的范畴

重视“托邪外出”是孙思邈辨治肉极的又一大特色。孙思邈在肉极的论述中指出:“能治其病者,风始入肉皮毛肌肤筋脉之间,即须决之。若入六腑五脏,则半死矣。”因为肉极属于伏邪温病,故托邪外出是治疗的基本方法。分析孙思邈治疗肉极的处方可发现孙思邈非常重视托邪外出。

MG患者免疫应答异常的根本原因在于机体气血阴阳的逆乱。因此,在临床治疗MG时,一方面要使用麻黄、黄芩、石膏等辛凉清解类药物抑制神经肌肉接头处异常的炎症反应,延缓疾病进程;另一方面也要根据患者体质或使用黄芪、人参、干姜温补太阴,或使用附子、山药、山萸肉温补少阴,或使用花椒、当归、川芎温补厥阴,从而纠正患者机体气血阴阳的紊乱,以纠正异常的免疫应答。

由此可见,中医临床治疗MG在疾病进展期时,属于伏邪外发三阳,可从“肉极热”论治,同时兼顾三阴虚寒,即重用清解,佐以温补。而在MG疾病缓解期时,属于邪气伏于三阴,可从“肉极寒”论治,通过温补三阴,托邪外出,重用温补,佐以清解。

4.2 治疗MG应重视清透伏邪,切忌滥用温补

在治疗肉极太阴虚寒证时,孙思邈不仅用白术、干姜温补,还运用黄芪、桂枝达邪外出。在治疗肉极少阴虚寒时,孙思邈不仅用附子、山茱萸温补,还运用细辛、独活发散伏于少阴之风寒。在治疗肉极厥阴虚寒时,孙思邈常选用花椒和茵芋[15]。花椒和茵芋都属于芸香科植物,二者功效相似,既能暖肝散寒,又能发汗除湿,达邪外出。对于肉极的厥阴热化证,孙思邈选用石楠散。该方由麻黄升麻汤化材而来,方中以升麻升举阳气,托邪外出。

中医临床在治疗MG时,也应有意识地运用托法,促使伏邪外发,从而达到根治疾病的目的。要灵活地将伏邪四大治法“温、补、托、清”运用在MG的治疗当中:在使用黄芪、附子、山药等温补的同时,可配伍桂枝、升麻等托邪外出,再配以麻黄、黄芩、石膏等清解外透的邪气,从而使得伏邪得以彻底清除。

近年来,已有中医学者提出运用“风药”治疗MG的观点,认为临床治疗MG不应只顾温补,更应注重运用麻黄、葛根、羌活、防风等“风药”,同时配合柴胡、升麻升举阳气,达邪外出[16]。

MG是一种T细胞依赖的抗体介导的神经—肌肉接头处炎症损伤所引起的自身免疫性疾病[17],具有迁延不愈,反复发作,逐渐加重的临床特点,属于中医学“伏邪温病”的范畴[18]。根据六经辨证的疾病模型,伏邪温病以“少阳—少阴”为枢机:邪气潜伏于三阴则表现为虚证、寒证,邪气外发转出三阳则表现为实证、热证[19]。《内经》云:“冬伤于寒,春必病温。”伏邪温病发作时虽然表现为热证,但其根本原因却在于少阴虚寒。

5 小结

在临床辨治MG时,首先应抓住MG“脾虚气陷”和“肺热叶焦”的两大基本病机,以“黄芪、人参、甘草”和“黄芩、石膏、麻黄”为治疗的两组基本药对。尤其是“清泻肺热”的治法在临床中应引起足够重视。其次,MG的临床表现复杂,应基于六经辨证的疾病模型,根据患者具体的临床表现和证型特点对处方进行灵活化裁。笔者将孙思邈治疗肉极的核心处方架构归纳为“麻黄、葛根、防风、黄芩、石膏、甘草、白术、黄芪、山药、附子”,此方融“温、补、托、清”于一炉。最后,笔者认为MG作为一种进行性加重的自身免疫病,符合中医学“伏邪温病”的特点。故临床治疗MG时,一方面要使用黄芩、石膏、麻黄等辛凉清解药来抑制异常免疫应答,缓解局部炎症反应,延缓疾病进程;另一方面,也要同时使用黄芪、白术、附子、山药等温补药物纠正患者机体气血阴阳的失衡,以期纠正其免疫功能的异常, 终止异常免疫应答,从而达到根治MG的目的。