核心素养导向下的 高中信息技术学科项目化学习探索

2021-09-24全志敏

摘要:文章從核心素养的视角阐述了学科项目化学习的价值、设计过程、实施过程和需要注意的几点原则,提出基于本质问题设计驱动性问题的设计思路,展示了“三段七步迭代式”教学实施过程。最后,为保证学科项目化学习的有效进行,提炼了学科项目式学习的四个原则,即项目情境“难度适中”原则、项目实施“学主师从”原则、助学材料“边界适度”原则和评价“贯穿全程”原则。

关键词:学科项目化学习;高中信息技术;学科核心素养

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2021)18-0027-05

● 学科项目式学习的独特价值

学科项目式学习是指在学科教学中,基于课程标准、以小组合作的方式对真实问题进行探究,从而获得学科知识的核心概念和原理,发展创新意识和一定学科能力的教学活动。它有两个方面的典型特征:①学习是基于真实情境的问题解决;②学生以小组合作的方式进行学习。学科项目式学习的特点决定了这种学习有以下独特价值。

1.学科知识与真实世界的桥梁

学科项目式学习中的项目,来源于学生在当下或未来的真实世界中有疑难、需探究的问题。此问题背景下引发的驱动性问题,让学生明白学科知识的学习是有意义的,课堂习得的知识和技能可以直接作用于现实的问题解决,从而赋予学习更多的实用价值。

2.教学目标从一维“知识”走向三维“知识·能力·素养”

学科项目式学习与常规教学的差异,除了学习方法的不同,还有学习内容的不同。

常规教学以“有逻辑体系的知识”为教学内容,学生通过听讲、练习达到知识的内化。在一个单元多节课的系统学习后,形成这个模块的学科知识体系。常规教学的目标是传授学生知识和技能。

在学科项目式学习中,教学内容采自现实世界的疑难问题,学生在真实问题的解决中,完成知识和技能的内化。同时,在广泛的自主协作探究中,学生发现问题、解决问题的能力得到提升,思维得到训练,素养得到培养,实现了“知识·能力·素养”三维目标的同步发展。

3.实现由“被动学习”到“主动学习”的转变

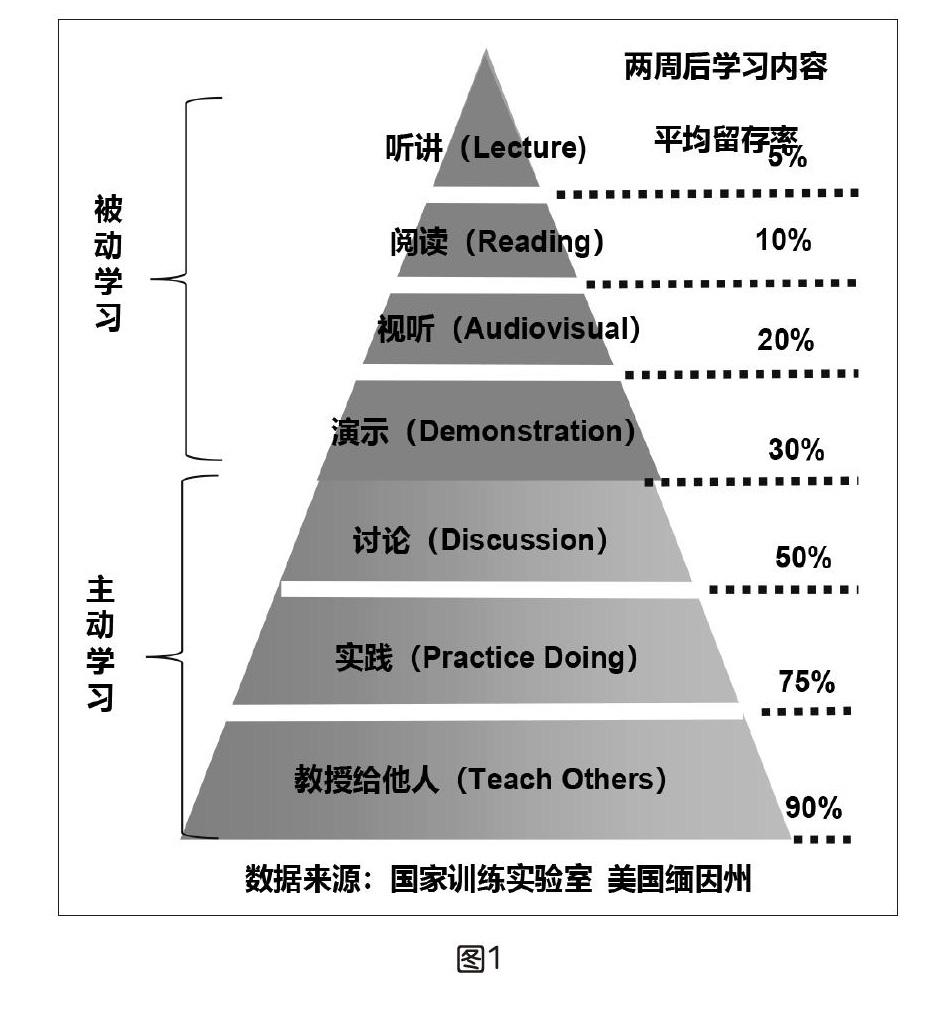

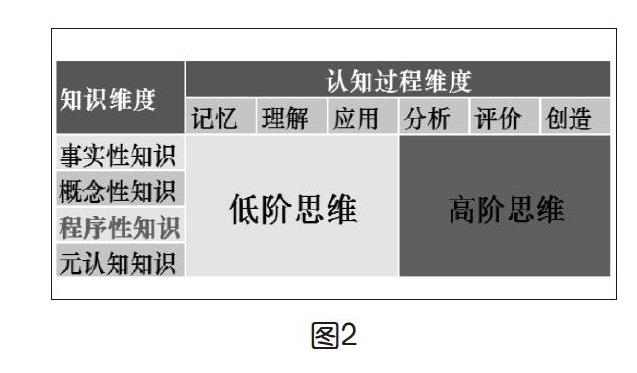

高中信息技术学科常规教学方法主要有讲授法、演示法和任务驱动法。学生在听讲、记忆、理解后再进行练习,完成知识、技能的记忆和应用。听讲、演示等被动学习方式使学习内容平均留存率低,不利于知识的长期记忆。从认知的角度上看,学生的认知属于“记忆、理解和应用”的低阶思维,如下页图1和图2所示。

学科项目化学习主要以讨论、实践的方式组织教学,学生在小组讨论中确定项目解决方案,再进行探究性实践,在分组展示、评价和修改迭代中实现了项目作品的创造。这种主动学习的方式,一方面提高了习得知识的存留时间,另一方面也促进了学生高阶思维的发展,实现了课堂的深度学习。

4.有利于学科思维的养成,落实学科核心素养

教材内容是学科专家基于课程标准和专家经验归纳整理的学科知识点。在常规教学中学生针对这些知识点进行学习,掌握的知识是零散、碎片化的。在学科项目式学习中,学生运用教材知识解决问题,在问题解决中建构学科大概念,形成学科专家思维。通过这种学习,学生不仅完成了学科框架的知识架构,而且形成了知识背后的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,落实了学科核心素养。

● 学科项目化学习教学设计

学段不同,学科不同,学科项目式学习的设计过程也会有所差异,笔者针对高中信息技术学科的特点,从教学分析出发,进行逆向设计,总结了以下六个方面。

1.依据教学分析,确定教学目标

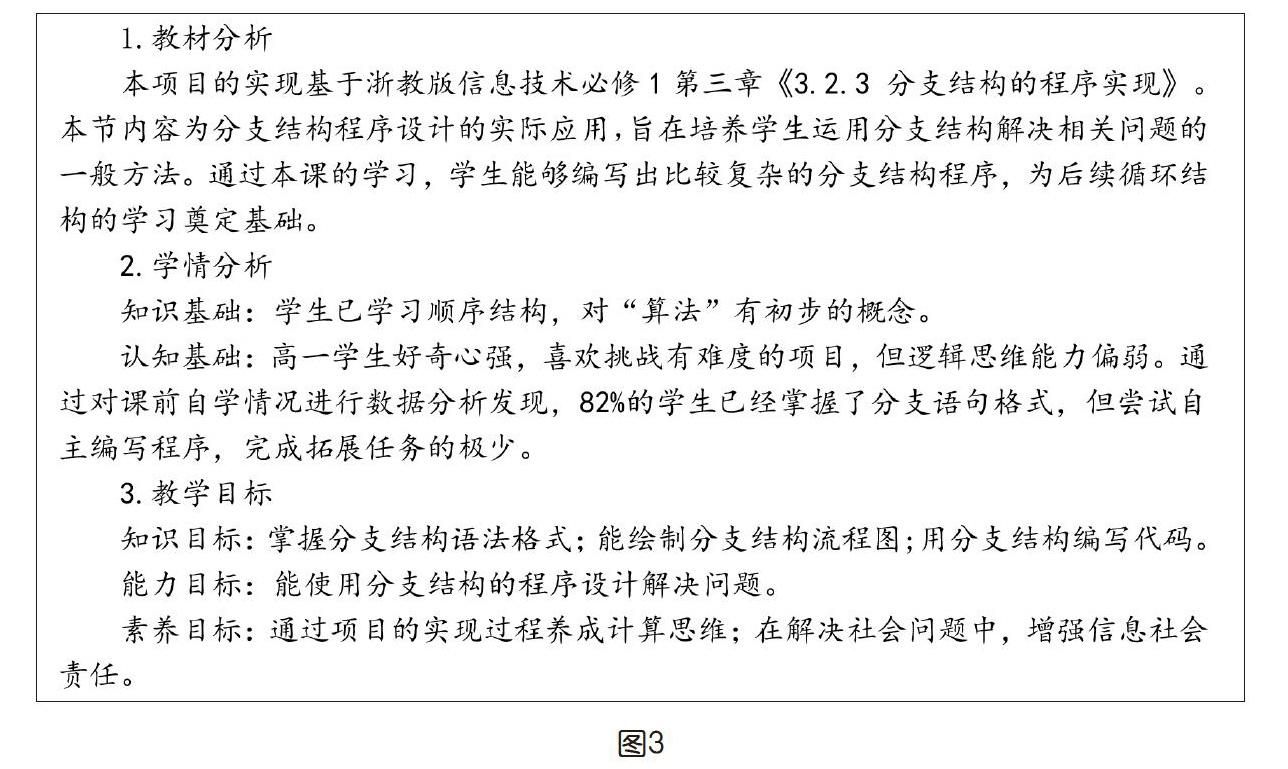

教学分析一般由教材分析和学情分析组成。首先,教师要精读本单元或本节的教学内容,基于相应的课程标准,梳理出学生需要掌握的知识和技能。其次,分析当前授课对象的学情,从学生原有的知识结构和认知水平两方面,确定教学目标。以高中新教材信息技术必修1《分支结构的程序实现》一节为例,笔者确定教学目标的过程如图3所示。

2.根据教学目标,提炼本质问题

核心知识和本质问题是能够跨越学科进行高通路迁移的内容,是形成创新思维、落实核心素养的关键。如何提炼本质问题?笔者使用“瞻前→顾后→定中”的顺序,从学科大概念出发,兼顾教学目标(学习结果),最后归纳中观概念,形成本质问题,如下页图4所示。

3.针对本质问题,寻找驱动性问题

驱动性问题的设计是一个学习项目成功与否的基础。一个切合的驱动性问题应该是能运用章节的主要知识来解决的、使本章节的本质问题得以落实的问题。同时,这一问题要来自学生的学习生活、社会生活和未来职业,给学生以熟悉、有趣、有用的学习体验。例如,在《分支结构的程序实现》教学中,笔者设计如下情境:

某学校是一所包含小学部、初中部、高中部的寄宿学校。图书馆有10万册藏书,同学们往往要花很长时间,才能找到适合自己的书。新冠疫情期间,为减少在公共场所的停留时间,你能设计一个图书自推送系统,让每个进入图书馆的读者,马上收到一份推荐的书单,并锁定图书的位置吗?

根据情境提炼的驱动性问题是:为学校设计一个“图书自推送系统”。“图书自推送系统”这个驱动性问题,联系学生当下的社会热点——新冠疫情,解决了图书馆读者选书的困难。

4.设计活动性任务

活动性任务,是学科项目化学习中,按照问题解决的一般方法,所制订的阶段性活动,通常包括“项目规划—项目实施—成果展示与评价—修改作品”四项活动。

5.选择学习策略

学科项目式学习以小组合作的方式进行实践教学,一般包括社会性实践、探究性实践、技术性实践、调控性实践和审美性实践。在项目推行的各项活动中,至少会涉及三到四种类型的实践交替进行。如下页表1所示的“项目规划”环节,小组内生生之间的讨论属于社会性实践,上网搜索智慧图书馆方案属于探究性实践,使用思维导图绘制项目解决方案属于技术性实践,而学生间的头脑风暴属于调控性实践。

6.制訂评价方案

教学设计,评价先行。有了评价的标准,学习就有目标和方向。在分析项目的驱动性问题后,先出示评价标准,使学生明确项目完成后的成果目标。在项目实施的各个环节中,教师带领学生对中间成果进行表现性评价,发挥过程性评价的引导作用,使学生修正项目实施中的偏颇,更加高效、精准地向目标进发。在“成果展示与评价”环节(如下页表1),师生依据评价标准进行真诚、有建设性的评价,为后期的成果优化迭代打下基础。“图书自推送系统”评价标准如下页表2所示。

● 项目化学习的实施

学科项目化学习的实施是一个迭代优化的过程,形成了“三段七步迭代式”闭环结构,如图5所示。

1.课前分组,梳理问题

小组合作是学科项目化学习基本的学习对象组织方式,组员间的默契与无障碍沟通,有助于项目的高效完成。为了保证分组的契合性、均衡性,需要在课前让学生在广泛沟通的基础上,本着“组间同质,组内异质”的原则进行分组。同时,教师在课前发布情境,使学生有充足的时间理解情境项目,梳理出驱动性问题。

2.课中循环迭代,创造、优化作品

“讨论实施方案—自动化实现—展示与评价—优化作品”的过程是一个迭代性质的循环体。学生在多次螺旋上升的循环往复中,实现了作品的创造与优化。在这个环节,学生是课堂实践的主体,教师是课堂的助学者、组织者和评价者。教师制作适当的学习材料,作为学生学习的脚手架。同时,教师要协调小组成员间的协作关系,推动单位时间内子任务的进程,保证课堂学习的效率。在评价环节,教师组织并参与评价,使多元评价的促进作用得以发挥。

3.课后发布成果,正向激励

项目情境的真实性决定了学生作品的实用价值,课后通过公众号等互联网平台发布学生制作的作品成果,让学生的成果在更大范围内进行传播,既能强化作品的推广价值,也是对学生创造成果的肯定。社会的肯定,势必对学生的学习形成正向激励,使学生有更大的热情投入到下一个项目的制作中。

● 学科项目式学习要注意的几点原则

学科项目式学习有助于培养学生解决问题能力、自主学习能力和团队协作能力,有助于实现学科的育人目标,落实学科核心素养。但是在现实运用中,却存在耗时长、实现难度大、课堂效率低、学习效果不明显等问题,使项目化学习的可行性屡屡遭到质疑。为保证学科项目化学习的有效进行,笔者认为需注意以下四点原则。

1.项目情境“难度适中”原则

在以往的项目学习中,有的教师直接将现实世界的真实问题作为项目情境,这种情境所引发的驱动性问题过于庞大,不符合高中学生的认知水平,也不适合课堂教学。处理项目的难度,开发适合学科教学的情境,是学科项目化学习成功的第一步。

2.项目实施“学主师从”原则

学科项目化学习实施过程和常规教学过程存在巨大差异,学生在起始阶段难免不适应,表现为课堂效率降低。教师要坚守“学主师从”原则,牢记不能以教师的分析代替学生的思考,坚持“先学后教”,在一段时间的适应性学习后,学生会养成自主探究、小组合作探究的学习习惯。

3.助学材料“边界适度”原则

为保证学习效果,教师应当为学生搭建学习“脚手架”。但是要掌握助学材料的广度和深度,不能面面俱到,更不能把自动化实现的每个过程都录制成微课。助学材料应该是引发学生向作品目标挺进的方向和基石,而不是作品的克隆版本。

4.评价“贯穿全程”原则

在常规教学中,通常把评价放在作品完成后,作为结果性评价,考核学生课堂学习效果。这样的评价仅仅起到考核、甄别的作用,对学习本身少有正向引导。学科项目化学习提倡评价前置,并贯穿学生学习的全过程。从项目实施前的出示评价标准,到项目实施中的中期作品分享,再到项目实施后的成果展示,充分做到了基于标准的学习,发挥过程性评价对学习的促进作用。学生在与学习同伴的分享、对比中,激发创作灵感,优化自己的项目成果。

学科项目化学习作为一种学习方法,是常规教学方法的补充,它不会取代任何一种教学方法而独立存在。教师应该从核心素养的视角,审视学科项目化学习,发现其优势与不足,并在实际教学中,综合运用多种教学方法,丰富学生的学习机会,使学生达到知识、能力、素养的多维发展。

参考文献:

[1]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2018.

[2]胡红杏.项目式学习:培养学生核心素养的课堂教学活动[J].兰州大学学报:社会科学版,2017,45(06):165-172.

[3]刘育东.我国项目学习研究:问题与趋势[J].苏州大学学报:哲学社会科学版,2010(04):182-187.

[4]张文兰,张思琦,林君芬,等.网络环境下基于课程重构理念的项目式学习设计与实践研究[J].电化教育研究,2016,37(02):38-45+53.

[5]伍慧玲.高中信息技术基础课程教学中的项目设计与实施[D].长沙:湖南师范大学,2014.

作者简介:全志敏(1973.02—),女,原籍辽宁省锦州市,现籍浙江省乐清市,乐清市教育研究培训院中小学信息技术教研员,浙江省特级教师,职称高级教师,研究方向为教学论、方法论的理论探讨及信息技术学科教学实践研究。