孙可望云南铸钱的活动与历史意义

2021-09-23刘舜强

刘舜强

孙可望(?—1660),原名为孙可旺,明末农民军领袖张献忠义子,大西政权主要将领之一。崇祯十七年(1644)八月,张献忠在成都(今四川成都市)建立了大西政权,孙可望以平东将军另加监军身份位列于群将之首节制文武。此后不久张献忠战死,孙可望遂与李定国等人率大西军南撤,攻占云贵地区,他们先以农民军领袖身份出现在云贵政治舞台中心,不久归义永历政权,开始“扶明抗清”的军事活动。在滇贵期间,他虽然名义上归附永历政权,但实际却一直通过武力挟制朝廷。顺治十四年(永历十一年,1657),孙可望和李定国发生内战,孙可望战败降涛后离开云贵地区,顺治十七年(永历十四年,1660)病死(一说狩猎中为清军射杀)。

在孙可望进入云南之前,云南长期在世袭勋臣沐天波家族与地方流官的双重管辖下。张献忠率军入川建立大西政权后,黔国公沐天波与巡抚吴兆元、巡按吴文瀛征调汉土军队,防止大西军入滇,并准备接受南明朝廷调遣。蒙自土司沙定洲借机攻占黔国公府邸,占领昆明城。沐天波逃奔楚雄,其母杨氏与妻子焦氏未能逃脱,慌乱中于尼庵自尽。

孙可望进入云南之际,正直土司反叛云南内乱,他假焦夫人家援兵之名进入云南,对土司势力进行了武力弹压,稳定了云南政局,他自主发行货币,强制流通,使云南地区的经济发生了巨大变革。

孙可望主政云南期间,铸行过“大顺通宝”、“兴朝通宝”和“永历通宝”钱。

一、“大顺通宝”钱的铸造

孙可望铸行“大顺通宝”钱的事迹,可见于云南地方志文献:

(顺治四年,1647)丁亥四月流寇至滇,沙定洲杀王锡衮以其众遁。张献忠死,其党孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇等走贵州。闻定洲据滇,诈称焦夫人之弟,以兵援黔国,屠平彝、交水、曲靖……可望知定洲走,即由宜良赴省,追各官印,铸大顺钱,设四城督捕,禁民问。行不窃语,夜不张灯,犯者族①(清)张毓君:《中国方志丛书》第26号《云南府志》,康熙三十五年刊本,台北:成文出版社,1967年,第116页。。

(顺治四年,1647)四月流寇孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇等入滇,沙定洲遁走。初张献忠死,余党可望等入贵州。闻定洲据滇,诈称援黔国,兵屠平彝、交水、曲靖,知府宋文旦、知县陈六奇死之,执巡按罗国巘,声言预捣定洲巢,分兵出蛇花口,定洲怯,于十九日杀故詹事府正詹王锡衮于贡院,焚南城楼,遁走临安。滇民愤擒逆党阮韵嘉等送天波磔之。可望知定洲走,即由宜良趋省,追各官印,伪设四城督捕,铸大顺钱②(清)范承勋、吴自肃:《云南通志》[缩微胶片]三十卷首一卷,北京:全国图书馆文献缩微中心,2001年。。

(顺治四年,1647)四月,本朝委知府萧元昭到任招安。初,张献忠死,余党孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇等入贵州,闻沙定洲反,诈称援黔国兵入滇,知定洲走宜良趋省,追各官印,伪设四府,铸大顺钱,至(顺治五年,1648)戊子五月,艾能奇死,李定国擒定洲,孙可望以无名爵难以号召滇黔,闻明部院何腾蛟,瞿式耜等拥桂王子由榔,称号永历于粤西,遣人胁封可望为秦王,定国等素与可望不和,至此俞生怨愤矣③(清)佟镇:《康熙鹤庆府志》,大理:大理白族自治州文化局翻印,1983年,第26-27页。。

“大顺通宝”是张献忠在四川建立政权后发行的货币,发行和主要流通区域集中在四川,孙可望入滇后在云南铸行了“大顺通宝”钱,铸行时间不足一年。

据《明史·流贼传》载:崇祯十七年,张献忠陷成都,遂僭号大西,改元大顺,冬十一月庚寅即伪位④《明史·流贼传》卷309《列传一百九十七》,《二十五史》10,上海:上海古籍出版社,1986年,第873页。。彭遵泗所著《蜀碧》中有:(顺治元年冬十月)十六日,流寇张献忠踞藩府称帝,僭号“大西”,改元“大顺”,以成都为西京……是时贼设铸局,取藩府所蓄古鼎玩器及城内外寺院铜像熔液为钱,其文曰“大顺通宝”,令民间家悬顺民号帖,以大顺新钱钉之帽顶。……贼钱肉色光润精缀,不类常铜,至今得者作妇女簪花⑤(清)彭遵泗:《蜀碧》,见《张献忠剿四川实录》,成都:巴蜀书社,2002年,第149-150页。。沈荀蔚《蜀难叙略》中记载:贼下令曰,凡尔处市镇俱顺民,毋恐,家给大顺钱,缀于首可不死⑥(清)沈荀蔚:《蜀难叙略》,见《张献忠剿四川实录》,成都:巴蜀书社,2002年,第108页。。清以来的一些古钱学著作中,也有对“大顺通宝”的记载,如翁树培《古泉汇考》、倪模《古今钱略》、李佐贤《古泉汇》等,都提及张献忠铸行“大顺通宝”钱的事迹,但对孙可望铸造“大顺通宝”一事却鲜有记载。那么孙可望在云南铸造的“大顺通宝”钱和张献忠在四川铸造的“大顺通宝”钱有无区别?这需要进一步研究。

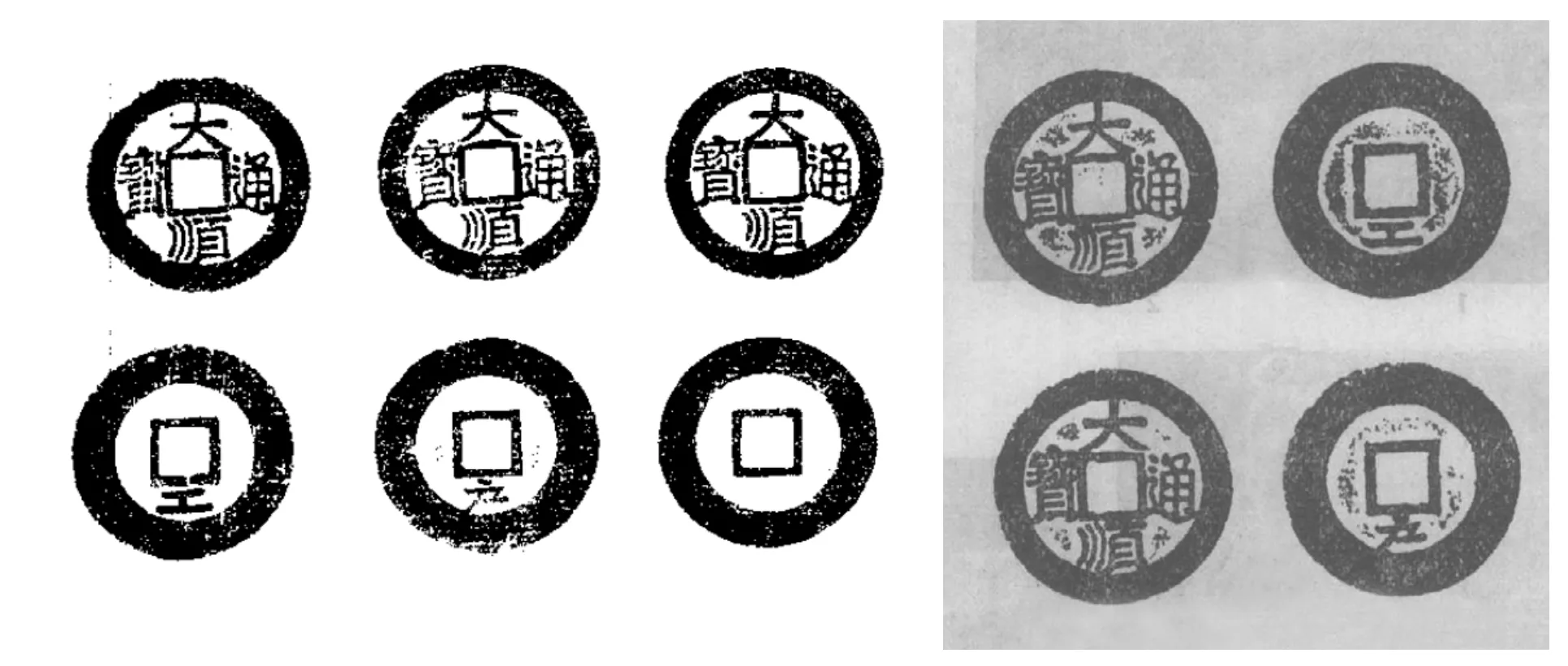

“大顺通宝”钱圆形方孔,直径2.6—2.7cm左右,面文楷书直读。通过现有的出土发现及文献记载分析,比较明确的有三种类型:分别是光背钱、背穿下“工”字钱和背穿下“户”字钱。根据近年来的报道,这些钱在四川、贵州、云南甚至陕西等地均有发现,在这几种钱币中,哪一种是张献忠在四川铸造,哪一种是孙可望在云南铸造的呢?截至目前,云南地区还没有发现“大顺通宝”铸钱遗址,也不见大批量“大顺通宝”钱出土的报道信息,这为判断云南地区铸造的“大顺通宝”样式带来困难,我们仅能通过一些文献记载加以探索。《云南历史货币》一书对孙可望铸造“大顺通宝”钱有较为明确的论述:公元1647年4月,大西农民军政权为适应商品经济发展的要求,宣布废除明朝钱钞尽收寺庙铜铸佛像和王府铜器,熔为币材,铸滇版“大顺通宝”钱,仅背“工”字一种钱式,色泽金黄,美观大方,每枚重一钱四分,在滇铸制钱中属钱币之珍品①汤国彦:《云南历史货币》,昆明:云南人民出版社,1989年,第17页。。这是较早提出孙可望铸造云南版“大顺通宝”的论述。在云南省钱币学会主编的《云南货币简史》中,编者将背“工”字“大顺通宝”钱隶为孙可望在云南所铸的钱币,指出“大顺通宝”钱只有平钱一种,铸工精细,有背“户”、背“工”和光背三种版式,背“户”和光背“大顺通宝”是大西政权早期在四川铸造的,主要在四川流通;孙可望在云南铸行的“大顺通宝”钱为背“工”一种。“工”代表铸钱机构,大西政权把工部叫作工政府;当时的惯例户部铸钱民用,工部铸钱军用②云南省钱币学会:《云南货币简史》,昆明:云南民族出版社,2002年,第119页。

刘征编纂《大明泉谱》中指出“大顺通宝”钱有川版和云贵版两种,从面文上看,两者确实存在着明显的区别。川版“大顺通宝”钱面文、背文均为标准楷书,文字丰腴,笔画流畅,面文“通”字的“辶”末笔起收较为平缓③刘廷壁:《成都发现一批“大顺通宝”》,《文物》1977年9月。1975年4月,在望江楼附近一次出土背“工”、“户”及光背“大顺通宝”一千五百余枚;成都市文物管理处:《成都市郊发现“大顺通宝”》,《考古》1977年6月。1976年2月,在成都南郊出土“大顺通宝”23公斤,背“工”、“户”及素背(原文误作“面”)三种。都市金牛区文物保护管理所:《金牛风物》第四辑,1984年。1976年2月,金牛区出土“大顺通宝”25公斤,为背铸“工”、“户”及素背(原文误作“面”)三种。(图一);而云贵版“大顺通宝”钱只有背“工”字,面、背文字瘦劲,转折明显,“通”字的“辶”末笔均呈“V”形,“甬”字顶部呈“◇”形或“▽”形,与书中记载的川版“大顺通宝”钱有明显区别。江建敏曾在《“大顺通宝”通头棱角形钱》中谈到“大顺通宝”钱在文字书体上的差别,指出这种通头棱角形钱和孙可望的“兴朝通宝”钱有着一脉相承的关系①江建敏:《“大顺通宝”通头棱角形钱》,《陕西金融》1988年5月。(图二)。从形态学角度看云贵版“大顺通宝”与云南地区后出现的“兴朝通宝”背穿下“工”字钱及“永历通宝”背穿下“工”字钱如出一辙,有承继关系,应当是孙可望入滇后铸行的货币。

图一、20世纪70年代成都望江楼附近及成都市郊发现的“大顺通宝”钱

图二 云南地区所见“大顺通宝”铜钱

1647年4月,孙可望进入昆明后,开始铸造“大顺通宝”年号钱,这是他在云南对大西政权的延续,但孙可望面临降清或是附明的选择时,他对自己的战略进行了调整,他进入昆明后,需要得到地方百姓的认可,于是他很快放弃了大西政权名号,自称“明将军”,在铸造“大顺通宝”不久就弃用大顺年号,

二、“兴朝通宝”钱的铸造

以大西军首领的身份在云南铸造“大顺通宝”钱后不久,孙可望就开始铸造新的货币——“兴朝通宝”钱。

据《明史·杨畏知传》载:永明王已称号于肇庆,而诏令不至。前御史临安任僎议尊可望为国主,以干支纪年,铸“兴朝通宝”钱②《明史·杨畏知传》卷279《列传一六七》,《二十五史》10,上海:上海古籍出版社,1986年,第777页。。这是《明史》中对于孙可望铸钱的记载。1647年,南明的桂王朱由榔在广东肇庆称帝,当时他并没有颁诏安抚占领云南的孙可望,孙可望在未得到南明永历政权认可的情况下,由前明朝临安府(今建水)御史任僎提议,尊孙可望为“国主”,以干支纪年,铸造“兴朝通宝”钱。类似的记载还有:“顺治四年,可望自称平东王,既至黔。设官铸钱,十四年,可望来降于王师”③(清)杨陆荣:《三藩纪事本末》,北京:中华书局,1985年,第64页。。另外《滇考》中也有:“(顺治四年,1647)可望、刘文秀、李定国与艾能奇皆僭称王,在籍御史任僎等又倡议尊可望为国主,可望遂置六部等官,以僎兼吏礼二部尚书,铸“兴朝通宝”钱,括近省田地及盐井之利,俱以官四民六分收取。各郡县工技悉归营伍,以备军资”④(清)冯甦:《中国方志丛书》第140号,《滇考》道光元年刊本,台北:成文出版社,1967年5月,第392页。。这些文字都明确指出孙可望在进入云南后不久,铸造“兴朝通宝”的过程。

但也有文献指出“兴朝通宝”钱是1649年到1651年前后铸造的。据《罗次县志》记载:“(顺治六年,1649)己丑,明桂王于肇庆称永历三年矣。孙可望称国主、千岁、东平王。先铸大顺钱,至是,改为兴朝。修五华山紫禁城,大役民夫,人民死徙过半”①杨成彪:《楚雄彝族自治州旧方志全书》禄丰卷,《康熙罗次县志》,云南:云南人民出版社,2005年,第126-127页。。顾诚在其所著《南明史》中谈及孙可望废贝行钱的问题时指出“兴朝通宝”是于“辛卯年通行”,辛卯年是1651年,即顺治八年永历五年②顾诚:《南明史》卷下,北京:中国青年出版社,1997年5月,第358页。。

有关“兴朝通宝”钱铸行时间最晚的记载是在翁树培《古泉汇考》中,认为“兴朝通宝”钱铸行于顺治十三年,即1656年。翁树培论及该钱指出:《三藩纪事本末》曰:“顺治十三年丙申,孙可望自置内阁六部等官。陈孝莱曰:钱如当二大,钱背穿下有工字者,又有背上壹下分字,径寸六分。培按:工字钱盖铸于十三年以后,十五年戊戌正月,可望至京师封义王,薨谥恪顺。见王士祯《谥法考》”③(清)翁树培:《古泉汇考》,北京:中华全国图书馆文献缩微复制中心,1994年,第1399页。。

从现有的资料看,“兴朝通宝”钱铸造于顺治四年(1647)的说法比较可信。在《明末滇南纪略》中有孙可望入滇的经过。顺治四年(永历元年,1647)丁亥,孙可望率军于三月二十八日屠交水,二十九日移兵曲靖;三十日陷曲靖,四月一、二日间屠曲靖;上旬入省城昆明。五月十九日攻临安(今建水),五月二十二日轰城,下临安。是岁大饥。六月“四贼”共议可望为盟主,称“东平王”。八月祀孔子于太庙、开科考、开仓赈济。是岁……铸兴朝钱,每大者文抵一分,次者文抵五厘。贼法甚酷,钱盐之法广行无阻……十月发兵西上,与沐公结约“共扶明室,回复江山”④(清)佚名:《明末滇南纪略》,见《守缅纪事(外三种)》,杭州:浙江古籍出版社,1988年4月,第35-44页。。《明末滇南纪略》中对孙可望入滇的事迹有非常详细的记载,成为后世研究南明史的重要资料。书中对“兴朝通宝”铸行的记载可信度较高。孙可望在攻陷昆明、基本稳定昆明和周边局势后,在1647年下半年七八月间铸造了“兴朝通宝”钱,并开始以干支纪年。“兴朝通宝”成为孙可望军政集团发行的地方性货币,铸行时间至少持续到顺治八年。

从实物资料看,“兴朝通宝”钱的种类相对简单,只有背铸“五厘”(图三)、“壹分”(图四)的折银钱及背穿下“工”字的小平钱(图五)。截至目前,人们对“兴朝通宝”钱的面文“兴朝”一词的含义尚存争议。

图五 “兴朝通宝”背“工”字小平钱

图三 “兴朝通宝”五厘

图四 “兴朝通宝”壹分

有学者认为“兴朝”是孙可望入滇后建立“兴朝”政权或是以“兴朝”纪年的钱币,是一种年号钱。清代李兆洛在《纪元编》中引用《明史》以“兴朝”为孙可望之年号①(清)李兆洛:《纪元编》卷下,《四部备要》第四十九册,北京:中华书局、中国书店,1989年,第58页。。

民国时期开封关百益《泉景》载孙可望钱二品:一,“兴朝通宝”幕上“工”字。二“兴朝通宝”幕上下“五厘”二字。孙可望为献忠义子,自滇称东平王,改元兴朝,铸此泉②关百益:《泉景》,《中国古钱币图谱考释丛编》,北京:书目文献出版社,1992年,第1873页。。

在J.H.Stewart Lockhart 等著"The Currency of the Farther East From The Earliest Times up to 1895"(NORONHA&COMPART,1907)中记载:“兴朝通宝”(currency of the Hsing Ch'ao period,可译为兴朝时期的货币③[英]J.H.Stewart Lockhart,The Currency of the Farther East From The Earliest Times up to 1895,Hongkong,NORONHA&COMPART,1907,第69页。)。

卫月望在20世纪30年代所著《古钱索引》中记载:1647年,秦王孙可望兴朝元年铸“兴朝通宝”钱④卫月望:《古钱索引》,上海:上海书店,1989年,第207页。。

高英民《中国古代钱币略说》中指出:“兴朝通宝”钱为明末孙可望铸。张献忠死后,其养子孙可望自称东平王,建元兴朝。铸行“兴朝通宝”⑤高英民、张金乾:《中国古代钱币略说》,北京:地质出版社,1996年,第390页。。

据《明末滇南纪略》记载,孙可望入滇后“大书示命,号召全滇云:孤率三兄弟,统百万貔貅,建国不建统,纪年不纪号”⑥(清)佚名:《明末滇南纪略》,见《守缅纪事(外三种)》,杭州:浙江古籍出版社,1988年4月,第45页。。李天根辑《爝火录》二十一中记载孙可望受封时的表文:“秦王臣朝宗望阙奏谢。臣自入滇以来,纪年而不纪号,称帅而不称王,正欲留此大宝,以待陛下之中兴。此臣耿耿孤忠,矢之天日者也。”⑦(清)李天根:《爝火录》,杭州:浙江古籍出版社,1986年,第862页。顾诚在《南明史》中指出:“兴朝通宝”一分、五厘、一厘(背工字钱,笔者注)计三种存世尚多,用“兴朝”二字为文,解释不一,但肯定不是纪年⑧顾诚:《南明史》卷下,北京:中国青年出版社,1997年,第357页。。所以我们认为,孙可望进入云南后并未建元,“兴朝”不是年号,“兴朝通宝”并非年号钱。那么“兴朝”的含义是什么呢?

清代陈康祺著《燕下乡脞录》卷十四:凡兴朝,于胜国诸忠义,多仇视之①(清)陈康祺:《燕下乡脞录》,《丛书集成三编》第六十八册,台北:新闻丰出版公司,1997年,第596页。。此处“兴朝”有新兴国家之意。但“兴朝通宝”中“兴朝”含义似乎与之不同。中国古代“朝”“国”语义相近,“兴朝”有兴国的意思,“兴国”是振兴国家,如《史记·屈原贾生列传》有:其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉②《史记》卷84《史记·屈原贾生列传》,《二十五史》1,上海:上海古籍出版社,1986年,第281页。。故“兴朝通宝”中“兴朝”应意为振兴明朝。这与张献忠遗训及孙可望入滇后的政策是相吻合的。早在1646年,张献忠准备出陕西袭击清军后方,临行前曾向孙可望说:“明朝三百年正统,天意必不绝之;我死,而急归明,毋为不义。”③(清)顾山贞:《客滇述》,《台湾文献史料丛刊》第六辑,台北:大通书局,2009年,第19页。1646年,大西军余部在向云贵地区撤离途中,四将军之一的平西将军李定国曾向抚南将军刘文秀说:“吾辈胆义素不后人,何惜此筋力不以恢廓疆宇,归复明朝”④(清)邵廷宷:《西南纪事》卷10,《秀秀四库全书》332《史部别史类》,上海:上海古籍出版社,2002年,第154页。。1647年四月,大西军余部攻占了云南省城昆明,他们随即明确向南明文武官员提出“共襄勤王,恢复大明天下”⑤(清)佚名:《明末滇南纪略》,《守缅纪事(外三种)》,杭州:浙江古籍出版社,1988年,第44页。的主张,后孙可望与刘文秀西略,云南巡抚杨畏知战败,孙可望向其提出“公能共事,相与匡扶明室”⑥《明史·杨畏知传》,《明史》卷279《列传一六七》,《二十五史》10,上海:上海古籍出版社,1986年,第777页。。通过孙可望等人的政治表述可以看出,“兴朝”一词当有振兴明朝的含义。

三、“永历通宝”钱的铸造

在孙可望进入云南后,以很短时间内就掌握了云南地区的军政事物,但他并不能继续以大西军身份经营云南,他急需一个“正统”的身份号令云贵。在稳定云南政局后,他开始和南明永历朝廷接触,表达“若封我为王,我当举全滇归朝廷矣”⑦(清)计六奇:《明季南略》,北京:中华书局出版,1984年12月,第414页。的意图,在和永历朝廷进行多次接触后,孙可望终于被封“秦王”赐名朝宗,在永历政权当中有了合法身份。此时他开始铸造“永历通宝”钱。

顺治八年(1651)辛卯春,杨道来自粤西,出永历帝玺书,贼亦知掩泣,传示滇南文武官,改年号,遵正朔,新铸永历钱,奉如宝,至是贼亦知有君也⑧(清)吴伟业:《滇寇纪略》,抄本,北京:国家图书馆藏,第127页。。可以看出,孙可望在顺治八年才正式在云南启用永历年号,此时他停止铸造“兴朝通宝”钱,改铸“永历通宝”钱。

顺治九年(永历六年,1652)初,孙可望将永历帝迎至贵州安隆,当时永历政权“自扈从以外,无一卒一民为朝廷有矣”⑨(清)王夫之:《永历实录》卷14,上海:古籍出版社,1987年10月,第128页。南明基础已完全丧失,永历政权失去体制上的意义。时孙可望却打出恢复大明的旗号,名义上开启了“扶明抗清”的新时期。

有关孙可望铸行“永历通宝”钱一事,道光《遵义府志》有:“顺治八年(1651)伪秦王孙可望遣裨将田子禄至遵(义),开厂设局”,文后按语中有:“子禄设钱局处,居民尤能道之,掘土往往犹得永历钱”⑩(清)郑珍、莫友芝:《遵义府志》,遵义市志编纂委员会办公室,1986年。,随着孙可望在滇铸钱规模进一步扩大,他的军资变得非常充足。1652年,孙可望包揽了永历帝的日常开销,时“岁至银八千两,米百担上用,随行文武官吏俸赏,全向秦王报销”①(清)查继佐:《罪惟录》卷21,杭州:浙江古籍出版社,1985年,页431页。。

因缺少文献记载,有关孙可望在滇黔设厂开局铸造“永历通宝”钱的事迹已很难细考,但根据现在钱币学的研究成果,尚可以窥见一斑。

永历政权的存续时间,如以永历皇帝逃至缅甸为止计算,共十二年,如果以吴三桂在昆明处死永历帝为止计算,则有十四年,如果以沿用永历年号的郑氏家族降清计算,则有三十七年。以上各个时期中国南部很多地区都铸造过“永历通宝”钱。“永历通宝”钱有小平光背、小平背穿上“工”、穿下“工”、穿右“工”字钱,及背“户”、“御”、“敕”、“督”、“部”、“道”、“府”、“留”、“粤”、“辅”、“明”、“定”、“国”字钱,背上下“星文”钱,背“二兀·”钱,折二钱、折三钱;又有背“壹分”折银钱,背“五厘”折银钱等。其中背“壹分”折银钱、背“五厘”折银钱及背下“工”字小平钱都是孙可望受封“秦王”后在云贵地区铸造的②广西钱币学会主编:《永历通宝钱考》,南宁:广西人民出版社,2011年,第页32、33、37页。。1984年在贵州普定县出土25斤铜钱,其中有“崇祯通宝”、“兴朝通宝”和大型“永历通宝”背壹分折银钱③郑剑琴:《贵州普定县出土古铜钱》,《考古》1989年第9期。,是永历折银钱在云贵流通的佐证(图六)。

图六 贵州普定出土“永历通宝”折银钱

四、孙可望铸钱的历史意义

孙可望进入云南后出台“废贝行钱”的政策,确立了折银钱体系,强制推行“折银钱”的使用,为折银钱制度在全国的推广打下基础。

孙可望进入云南以前,云南长期以海贝作为货币。从9世纪到17世纪初,海贝在云南的商品交换中发挥了重要的作用。自元代云南设行省后,海贝在当地常用于折纳赋税、发放官俸,作为货币参与商品流通①方国瑜:《云南用贝作货币的时代及贝币的来源》,《云南社会科学》1981年第1期。。

另一方面,从矿产资源方面看,云南还是产银大省,白银产量在明代超过全国总量的一半还多②(明)宋应星:《天工开物》卷14《五金》,明崇祯十年涂绍煃刊本,1673年。,在当地,白银成为日常交易中的重要货币③《明史》卷168《陈文传》,《二十五史》10,上海:古籍出版社,1986年,第472页。,社会上用银的习惯根深蒂固。嘉靖三十四年明政府在云南开局铸钱,政府希望云南“废贝行钱”,以此统一全国币制,但在云南使用海贝做货币已有几百年的历史,明政府所铸造的铜钱在当地并不能被整个社会接受,至终明之世“大数用银,小数用贝”的格局基本没有改变。这种局面直到孙可望入滇后才得到改变。

孙可望入滇属兵败后的战略转移,在财政上属于缺粮少饷的状态,他没有足够的军费供给军队,所以在行军过程中只有依靠抢掠地方百姓的钱财。《明末滇南纪略》中记载了他在进入昆明后搜刮百姓的情况:“凡歇某家之贼,即挖本家窖,开本家夹墙,凡可用之物,悉为贼有。打粮至四月中,约可供一年之食”④(清)佚名:《明末滇南纪略》,见《守缅纪事(外三种)》,杭州:浙江古籍出版社,1988年,第44页。。在他进入云南后需要有足够的货币作为军饷使用,他占领昆明后立即铸造“大顺通宝”钱强制流通,取代海贝的货币功能,拉开了云南币制改革的帷幕。

孙可望入滇后,沙定洲之乱很快得到平息。孙可望在当地开始了包括了铸造“兴朝通宝”折银钱在内的一系列恢复民生的改革。“(丁亥)是岁,凡所顺州县,更加抚恤……铸兴朝钱,每大者文抵一分,次者文抵五厘。贼法甚酷,钱盐之法广行无阻”⑤(清)佚名:《明末滇南纪略》,见《守缅纪事(外三种)》,杭州:浙江古籍出版社,1988年,第44页。。据《滇云历年传》载:“本朝初年,滇省为交寇占据,孙可望铸伪兴朝钱,禁民用贝巴,违令者刖劓之……”⑥(清)倪蜕:《滇云历年传》卷12,昆明:云南大学出版社点校本,1997年,第571页。从这里已经可以看出孙可望入滇后不久又铸行了不同规格的“兴朝通宝”钱,规定了对银两的比价“大者文抵一分,次者文抵五厘”,这是中国历史上首次明确提出以不同规格的铜钱折对不同数额银两的折银钱体系。孙可望通过强制手段禁止海贝作货币,推动铜钱流通,对已处于崩溃边缘的贝币体系给予了毁灭性的一击,海贝结束了在云南八百多年的货币使命,成为云南乃至中国货币史的一件大事。“废贝行钱、以铜折银”政策的出台强化了银本位货币制度,将铜钱作为小额银本位货币使用,使其完全成为银本位制度下的一种货币符号,这在当时成为一件新鲜事。黄向坚在《寻亲纪程》中提到:“滇俗用海贝巴,今皆毁去,钱法多异铸”⑦(清)黄向坚:《黄孝子寻亲纪程》,《笔记小说大观》第26卷,扬州:广陵古籍刻印社,1983年,第260页。。

顺治六年(1649),大西军与南明永历王朝联合抗清,孙可望奉永历正朔,铸行“永历通宝”折银钱。

孙可望铸行的“永历通宝”钱及顺治十三年(1656)后李定国在云南继续铸造的“永历通宝”钱继承了“兴朝通宝”钱的风格,主要是背“五厘”和“壹分”的折银钱。孙可望掌控云南铸行大量的铜钱,贝币退出流通,但银的主货币地位不仅没有被削弱反而进一步得到巩固和加强,有资料证实在当时无论是地方州县还是军屯卫所缴纳赋税都使用的是白银①云南省钱币学会:《云南货币简史》,昆明:云南民族出版社,2002年,第129页。,铜钱成为法定银辅币,银两成为云南的唯一本位货币。

孙可望在西南地区开创了折银钱体系,这样的做法在永历政权时期被延续,一度也被清政府和吴三桂政权所采用,成为全国范围内重要的货币制度。

清朝入关后开始铸行“顺治通宝”钱。最初铸造的是“光背类”顺治通宝②佟昱:《顺治通宝钱谱》,北京:中华书局,2006年,第9页。。此时清政府的铸钱量并不算大,铸成的铜钱尚不能成为国家的统一货币。“顺治二年至四年,清政府将顺治钱式颁发各省镇,有应需鼓铸者,令定议开局”③《清朝文献通考》卷13《钱币一》,北京:商务印书馆,1937年,第4966页。,这是清政府将铸币权下放的一个重大举措。山西太原府局、大同镇局,陕西省局、延绥镇局,直隶密云镇局、蓟州镇局、宣府局,山东临清镇局等先后铸造背有单字“原”、“同”、“陕”、“延”、“云”、“蓟”、“宣”、“临”等的制钱,由于铸币权下放,各地铸钱在成色及重量上出现差距,另外盗铸现象也比较严重④《清朝文献通考》卷13《钱币一》,北京:商务印书馆,1937年,第4967页。。这些现象的出现严重影响了“顺治通宝”钱购买力。这样的情况持续到顺治八年,中央“议令各布政司止各开一局,余俱停止”⑤《清朝文献通考》卷13《钱币一》,北京:商务印书馆,1937年,第4967页。。

受多种因素影响,清初白银与制钱的比价常随社会经济情况变化出现波动。顺治二年(1645)定制“每文重一钱者为一钱二分,凡七文准银一分……”⑥《清朝文献通考》卷13《钱币一》,北京:商务印书馆,1937年,第4966页。,第二年户部强调“制钱七十文作银一钱,不许增多……”⑦《清实录》第三册,《世祖实录》卷25,顺治三年四月乙巳,北京:中华书局,1985年,第217页。,顺治四年(1647)顺治帝指示户部:“制钱形式,原定每分七文,小民交易不便,今改定每分十文”⑧《清实录》第三册,《世祖实录》卷34,顺治四年九月丙子,北京:中华书局,1985年,第280页。。但是这些措施并没能让银钱比价处于一个令政府满意的位置。顺治八年(1651)正月二十七日户部尚书巴哈纳奏称:“奸民开铺市钱,多以前朝废钱插入,又每千短少六文,作为绳底,以致街市使钱,每银一钱至一百四十文以外”⑨《清代档案史料丛编》第7辑,《户部尚书巴哈纳题疏通钱法奏本》,北京:中华书局,1981年,第168页。,于是清政府开始通过增重的办法解决这一问题,“(顺治八年,1651)增定钱制每文重一钱二分五厘……以每钱百文准银一钱”⑩《清朝文献通考》卷13《钱币一》,北京:商务印书馆,1937年,第4967页。。顺治十年户部会同九卿议奏:“疏通钱法,以后铸钱,务照定式,每文重一钱二分五厘……每千文作银一两,严饬内外,上下划一通行”⑪《清实录》第三册,《世祖实录》卷77,顺治十年七月乙卯,北京:中华书局,1985年,第609页。。同年,户部题准顺治通宝钱背添铸“一厘”二字,与钱局名左右并列。计有“户”、“工”、“原”、“同”、“宣”、“蓟”、“东”、“河”、“阳”、“临”、“宁”、“陕”、“福”、“浙”、“江”、“昌”等局。“顺治通宝”一厘钱(图七)是一种折银钱,当时,铜钱千文合白银一两①彭信威:《中国货币史》,上海:上海人民出版社,1958年,第522页。。不难看出在当时的中国使用折银钱成为一大趋势。清政府出台的厘字钱政策是孙可望铸行“兴朝通宝”折银钱与“永历通宝”折银钱后的行为,在钱背添铸“厘”字标明银钱比价,是希望能将银钱比价稳定在1000:1的标准上。在四年的实践后,以顺治一厘钱为代表的清朝银钱并行体系已基本稳定。但由于各府、镇地方铸钱大小轻重不一,奸商利用制钱重量和成色差异非法牟利的现象屡见不鲜,于是中央又一次收回铸币权。顺治十四年,户部责令各省镇钱局停止铸钱,仅留有由中央户部宝泉局和工部宝源局铸造的背满文“宝泉”、“宝源”的“顺治通宝”钱②黄鹏霄:《故宫清浅谱》,北京:中央民族大学出版社,1994年,第3页。(史称“顺治四式”钱)确立的清朝的制钱风格。

图七 “顺治通宝”背“户一厘”折银钱

顺治十七年(1660),吴三桂占据云南俘获永历帝,云南纳入清政府版图。此时云南才正式开局铸钱。《大清会典》:“凡设官监铸。顺治十七年,复设各省炉作,云南亦令开铸③《大清会典》(康熙朝)卷之31《户部·钱法》,台北:文海出版社影印本,1992年,第1485页。”,铸造背有“雲·一厘”的折银钱,这是清政府在云南发行的第一种货币。然而顺治朝在云南的铸钱令下达不久旋即禁铸。《大清会典》:“凡设官监铸。康熙元年,令停各处铸钱,止留宝泉局、江宁局。又提准收买厘字旧钱”④《大清会典》(康熙朝)卷之31《户部·钱法》,台北:文海出版社影印本,1992年,第1485页。。可以看出,清政府在滇的铸钱计划不及一年便停止,康熙政府还禁止了背“厘”字钱的行用。

吴三桂进驻云贵之初,国内战争已基本结束,但云南等地由于长期的战乱,百姓困苦,民生凋敝。此时吴三桂的军队也处于兵饷短缺的困难之中。为了解决财政危机,吴三桂入滇之初便向中央政府提出鼓铸“康熙通宝”钱的请求。吴三桂疏言:“滇省初定,请开鼓铸,应颁给康熙钱式”⑤《清圣祖实录》卷9,北京:中华书局影印本,1985年,第146页。。虽然户部的议覆结果是“从之”,但却没了下文。据《庭闻录》记载:“初入滇,请开局鼓铸,疏曰:云南市肆所信惟钱,一日无钱,即称不便,今蒙颁新制样钱(“康熙通宝”)到滇,方兴鼓铸,旋行停止。在滇省所铸无多。宝泉、江宁之钱无能转达而至,不足以供人民日用之需,是以该司有恳请鼓铸之议也。以臣愚见,滇省悬处天末,钱法通滞自与别省无关。况今省中汉土乐行新钱,此于交易所涉尚浅,而声教远被所关甚大,鼓铸诚不宜缺。何无将云南省城与大理下关现炉十八座减去八座,量存十座,于省城设七座,下关设三座,鼓铸新钱,给散使行,俾人民有交易之便,遐荒仰国宝之尊,似于钱法有裨也”⑥(清)刘健:《庭闻录》卷6《杂录备遗》,上海:上海书店,1985年,第1页。。吴三桂此疏中明确指出,康熙初年云南市场上使用铜钱已经非常普遍,但因新制康熙样钱到达云南后刚开始铸钱就被禁止,宝泉局、江宁局铸钱不能解决云南用钱需要,所以才请求铸钱。同时,他还指出铸造康熙新钱的重要性在于“声教远被”让地方百姓“仰国宝之尊”。吴三桂请求铸行康熙“新钱”,本是解决财政危机的良策,但清政府却迟迟不在云南设局铸钱,仅以宝泉、江宁所铸铜钱供给云南,严格控制云南当地经济及货币流通。

为了解决云南的财政危机、增加军费供给,吴三桂入滇后在康熙六年前后开始自行铸造发行地方性货币——“利用通宝”铜钱①刘舜强:《“利用通宝”考》,《故宫学刊》第14辑,2015年2月,第97-119页。,“利用通宝”钱从吴三桂入滇之初到康熙十七年,前后铸行十余年。“利用通宝”除小平钱光背和背“贵”、背“云”字钱外,其余都是权银钱,计有:小平背左“厘”钱、小平背右“厘”钱、折二钱“二厘”钱、折五背“五厘”钱、当十钱背“壹分”或“一分”钱(图八)。

图八 “利用通宝”背“一分”折银钱

吴三桂在云南等地铸造的“利用通宝”折银钱是受孙可望铸钱的影响,与当地长期实行折银钱制度关系密切。“利用通宝”背铸“厘”字钱是仿顺治十年铸行的“一厘”加局名的“顺治通宝”钱式;背铸“二厘”钱是仿南明“永历通宝”背“二兀·”钱式;背铸“五厘”、“壹分”、“一分”的钱则是仿照孙可望铸造的“兴朝通宝”背“五厘”及背“壹分”钱的钱式。此外,耿精忠于康熙十三年反清铸造的“裕民通宝”背“一分”、“壹钱”及吴三桂称帝后铸造的篆书“昭武通宝”背“壹分”的形制都源自孙可望的“兴朝通宝”折银钱。

客观地看,孙可望铸钱有着积极的历史意义,他进入云南后通过严酷的手段禁止海贝继续作为货币流通,使中国货币在形态上得到统一,促进了地区经济的发展。“兴朝通宝”钱的铸造确立了折银钱制度,明确并稳定银钱比价,这样的做法被清政府及吴三桂政权所借鉴,一度在明末清初的货币体系中发挥重要的作用。