体量指数与绝经后女性乳腺癌患者病理特征的关系

2021-09-22金科陈偲章远江

金科,陈偲,章远江

常熟市第二人民医院甲乳外科,江苏常熟 215500

2015 年我国有26.86 万例新发乳腺癌,死亡6.95万例[1],大部分乳腺癌为激素依赖性肿瘤。现有研究证实肥胖与多种恶性肿瘤的发生、转移等具有相关性[2],包括子宫内膜癌[3]、结直肠恶性肿瘤[4]以及乳腺癌[5]等。体质量指数(body mass index,BMI)是最常用的评价肥胖的指标。国内外学者对体质量指数与乳腺癌关系的研究结果不尽相同。绝经后女性体内雌激素主要在脂肪组织、肝脏、肾脏等处经芳香化酶的作用转化而来,因而,脂肪组织对绝经后女性雌激素水平高低影响更大。该文回顾性分析了2016 年1 月—2019 年12 月在该院病理确诊乳腺癌的144 例绝经后患者的临床病理资料,探讨不同BMI 分组与绝经后乳腺癌患者临床病理特征的关系。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选取144 例乳腺癌,年龄50~80 岁。纳入标准:①均经病理确诊为I~Ⅲ期乳腺癌,临床分期采用乳腺癌TNM 分期(AJCC 癌症分期手册第8 版);②可明确月经状态为绝经后患者;③均行手术治疗,具有完整的病例资料;④均为女性患者。

1.2 方法

1.2.1 体质指数计算与分组 BMI 是国际上常用用于衡量人体胖瘦程度及是否健康的一个指标。BMI 计算:体质量(kg)/身高2(m2)。世界卫生组织制定的BMI 界限值:25.0~29.9 kg/m2为超重,≥30 kg/m2为肥胖。由“中国肥胖问题工作组”制定的《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》[6]中提出了适合我国成年人的BMI 界限值:<18.5 kg/m2为过低,18.5~23.9 kg/m2为正常,24.0~27.9 kg/m2为超重,≥28 kg/m2为肥胖。因纳入病例中体质过低及肥胖例数较少,故将该研究分组设为非超重组(BMI<24 kg/m2)和超重组(BMI≥24 kg/m2)。

1.2.2 免疫组化 雌激素受体(ER)或孕激素受体(PR)阳性判定标准为肿瘤细胞核染色≥1%,ER 和/或PR 阳性判定为激素受体(HR)阳性。人类表皮生长因子受体2(HER2)状态判定依赖免疫组化(IHC)和荧光原位免疫杂交(FISH)技术。HER2 阳性是指IHC 结果为3+或FISH 结果为HER2 基因扩增。

根据St.Gallen 乳腺癌专家共识[7],将乳腺癌分为4种分子分型:Luminal A 型指HR 阳性且PR≥20%,HER2 阴性,Ki67(肿瘤增殖指数)≤14%;Luminal B 型指HR 阳性,HER2 阳性,Ki67 任何状态HR 阳性,HER2 阴性,Ki67 15%以上或PR<20%;HER2 过表达型指HR 阴性,HER2 阳性;三阴性乳腺癌(TNBC)指ER、PR 和HER-2 均阴性。

1.3 观察指标

收集患者相关病例资料,包括年龄、身高、体质量、肿瘤大小、临床分期、淋巴结状态、ER、PR、HER2 等免疫组化各指标。

1.4 统计方法

采用SPSS 23.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用()表示,组间差异比较采用t 检验;计数资料用[n(%)]表示,组间差异比较采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 乳腺癌患者临床病理特征

144 例均为绝经后乳腺癌病例,平均年龄为(61.30±7.19)岁,平均BMI 为(23.60±2.92)kg/m2,非超重组79 例,超重组65 例。病理类型包括128 例浸润性导管癌,6 例浸润性小叶癌,7 例黏液癌,2 例伴有大量淋巴细胞浸润的髓样癌,1 例腺样囊性癌。

2.2 BMI 与绝经后乳腺癌患者临床病理特征的关系

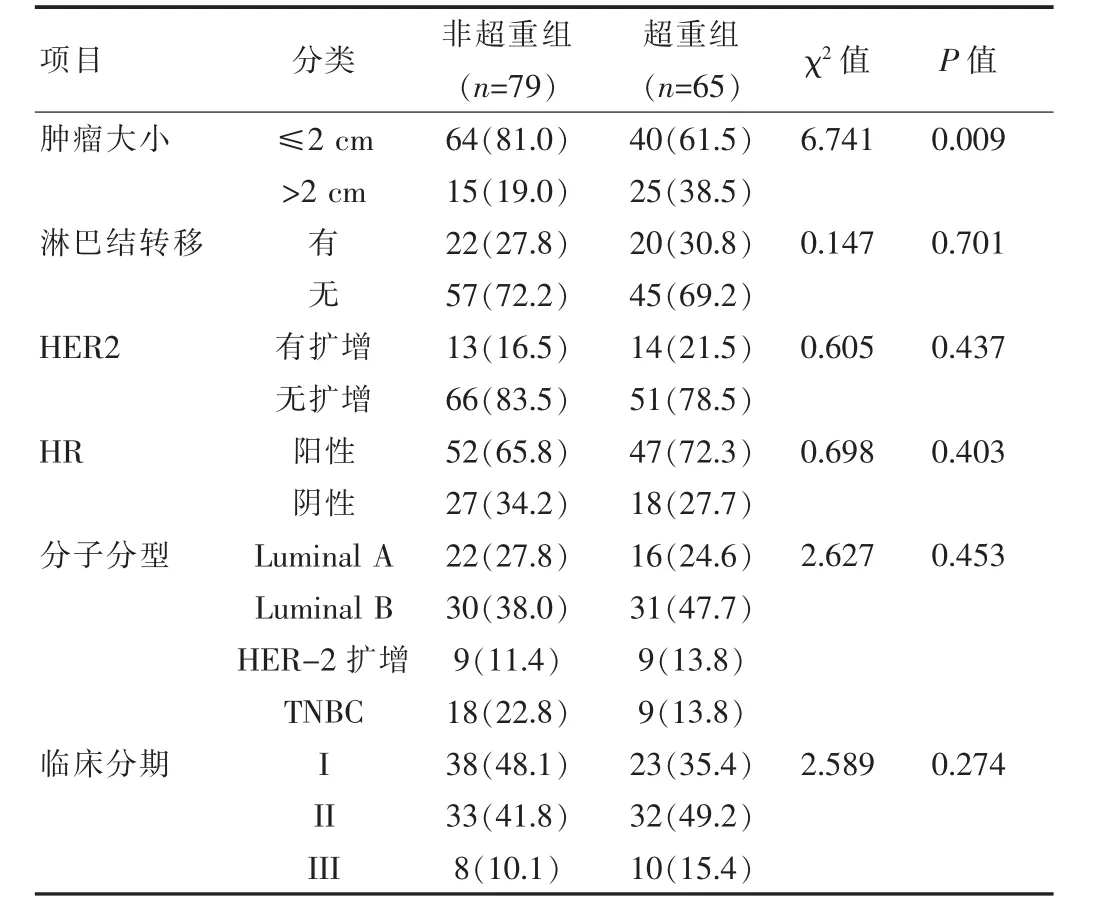

超重组与非超重组患者在有无淋巴结转移、HER2状态、HR 状态、分子分型及临床分期方面对比,差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者在绝经后乳腺癌肿瘤大小的差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 BMI 与绝经后乳腺癌患者临床病理特征的关系[n(%)]

3 讨论

目前国内外研究中,肥胖促进乳腺癌发生发展的机制可能有以下几个方面[8]:脂肪组织在芳香化酶的作用下产生雌激素[9-10],促进激素依赖性肿瘤的生长;肥胖可产生高胰岛素水平,可促进胰岛素样生长因子-1(insulin-like growth factor 1,IGF-1)合成,促进肿瘤细胞的增殖[11]。国内外各项研究显示肥胖与乳腺癌的关系并不明确。相关学者的一项前瞻性研究观察发现,从18岁开始的长期体质量增加与绝经后乳腺癌的发生风险呈正相关,而绝经前体质量增加与绝经前乳腺癌发生风险无关,原因可能是绝经后雌激素的主要来源为脂肪组织,大部分乳腺癌表现为激素受体阳性,肥胖患者的脂肪组织产生了更多的雌激素,促进了肿瘤的生长,而绝经前患者雌激素大部分来源于卵巢,脂肪产生的影响更小[12]。多项研究证明肥胖对于绝经后乳腺癌的影响更显著。来自韩国的一项研究发现[13],绝经后女性乳腺癌风险随BMI 增加而增加,且这种风险呈线性增加,BMI<18.5 kg/m2的女性患浸润性癌的风险较低(HR=0.82,95% CI:0.75~0.89),BMI 为25~30 kg/m2(HR=1.28,95% CI:1.25~1.32)和 BMI ≥30 kg/m2(HR=1.54,95%CI:1.47~1.62)的女性患浸润性乳腺癌的风险逐步增加。相关研究发现BMI 与ER 状态(P=0.524)、PR 状态(P=0.373)、HER2 状态(P=0.501)、Ki-67 数 值(P=0.173)、有无淋巴结转移(P=0.833)、分子分型(P=0.526)、肿瘤大小(P=0.308)、TNM 分期(P=0.629)等无关,而与是否绝经有关(P=0.021),这提示了高BMI 与绝经后乳腺癌的关系密切[14]。在一项对亚洲女性研究中,通过BMI、腹围等数据的测量评估肥胖与女性乳腺癌发病率的关系,绝经后女性中,相比BMI 稳定组(BMI:-2.5~2.5),BMI 增加≥5.0 的女性罹患乳腺癌的可能性显著增加(HR=1.902,95%CI:1.202~3.009)[15],而腹围≥90 cm 的绝经后女性罹患乳腺癌的可能性显著高于腹围<70 cm的绝经后妇女(HR=2.500,95%CI:1.091~5.730),由此可得出亚洲绝经后女性乳腺癌发病率与肥胖呈正相关的结论。更多的临床数据显示,肥胖是激素受体阳性乳腺癌的独立危险因素[16-19]。相关研究回顾性分析了8 742 例早期浸润性乳腺癌病例,结果显示在激素受体阳性的乳腺癌病例中,肥胖患者表现出更差的总生存(overall survival,OS)风险比,(HR=1.51,95%CI为0.92~2.98),而在激素受体阴性的乳腺癌病例中,高BMI 患者则显示出更好的OS(HR=0.44,95%CI:0.16~1.19)。王斐等[12]回顾性筛选了672 例乳腺癌病例,分析发现超重肥胖是激素受体阳性接受新辅助化疗乳腺癌DFS(disease-free survival,DFS)和OS 的预测因素。

高艳等[14]对593 例腋窝淋巴结转移的乳腺癌病例进行研究发现,101 例肥胖组中肿瘤≤2 cm 共6 例(5.9%),2~5 cm 共45 例(44.6%),≥5 cm 共50 例(49.5%),492 例非肥 胖组中肿瘤≤2 cm 共70 例(14.2%),2~5 cm 共290 例(59.0%),≥5 cm 共132 例(26.8%),肿瘤大小在两组中差异有统计学意义(P<0.001),而淋巴结转移状态、HR 状体、病理类型及绝经状态的分布频率无明显统计学差异,多因素分析提示肥胖是影响乳腺癌患者OS 的独立不良因素(HR=1.565,95%CI:1.170~2.094)。该研究中,因病例数较少,按肿瘤大小分为>2 cm 及≤2 cm 两组,65 例超重组中肿瘤>2 cm 共25 例(38.5%),79 例非超重组中肿瘤>2 cm 共15 例(19.0%),说明BMI 与绝经后乳腺癌肿瘤大小相关,差异有统计学意义(χ2=6.741,P=0.009),与高艳等的研究结果类似,这可能是因为肥胖患者乳房体积较大,导致其发现肿瘤较晚,延误诊治时间。罗代琴等[15]研究分析了913 例乳腺癌患者病例,539 例正常组中三阴性共5 例(1.6%),222 例中间组中三阴性共36 例(16.2%),48 例超重组中三阴性共27 例(56.2%)。超重组中三阴性乳腺癌的例数更多(P=0.046),这可能是导致超重组预后更差的一个原因,而肿瘤大小、临床分期、淋巴结有无转移与BMI 无关(P>0.05)。该研究结果提示65 例超重患者出现三阴性共9 例(13.8%),而79例非超重组三阴性共18 例(22.8%),此结果与罗代琴等研究结果不同,可能与样本数量较少有关。张晓静等[20]研究发现131 例超重肥胖组共45 例(34.3%)出现淋巴结转移,平均淋巴结转移数目为(2.17±5.36)个,89 例非超重肥胖组共32 例(36.0%)出现淋巴结转移,平均淋巴结转移数目为(1.51±3.97)个,肥胖乳腺癌患者具有更多的腋窝淋巴结转移数量(P=0.047),这与患者肥胖导致较晚发现症状而延误就诊有关,同时,其研究结果提示超重组与非超重组在病理分期、肿块大小、ER、PR、HER2 表达情况差异无统计学意义(χ2=1.235、1.228、0.665、1.621、1.541,P=0.736、0.385、0.415、0.203、0.463)。在该研究中,65 例超重组出现腋窝淋巴结转移共20 例(30.8%),79 例未超重组淋巴结转移共22 例(27.8%),超重组出现淋巴结转移的患者比例更高,但差异无统计学意义(χ2=0.147,P=0.701),BMI 与绝经后患者腋窝淋巴结是否转移、HR 状态、HER2 状态、分子分型及临床分期无明显相关。不同研究中肥胖与多项临床病理特征的关系不尽相同,造成该结果可能的原因:①乳腺癌患者是否能够及时就医受到多方面影响,包括受教育程度,疾病筛查普及程度等;②该研究为回顾性分析,且纳入病例数较少,可能存在选择偏倚,若增大样本量或许可得到其他阳性结果。

综上所述,绝经后肥胖乳腺癌患者初始治疗时肿瘤体积更大,提示绝经后乳腺癌中,肥胖患者可能具有更晚的肿瘤分期以及更差的预后。该研究仅分析了BMI 与绝经后乳腺癌临床病理特征的关系,需要更进一步的研究验证BMI 与绝经后乳腺癌预后的关系。