初中地理人地协调观的培养策略探微

2021-09-17卢玲玲

卢玲玲

摘要: 人地协调的思想是地理学最重要的价值观。当今世界,人口、资源和环境之间的矛盾日益加剧,初中生人地协调观的培养策略需要重新审视。本文以“长江的开发与治理”为例,从挖掘教育素材、创设教学情境、设计“问题链”、开展实践活动 和完善评价机制五个方面,阐述初中生人地协调观的培养策略。

关键词: 初中生;人地协调观;培养策略

中图分类号: G633.55 文献标识码:A 文章编号: 1992-7711(2021)15-109

我国自古就有“天人合一”“取之有度,用之有节,则常足”等注重人与自然和谐相处的思想。然而,由于人类的滥砍滥伐、过度放牧、肆意排放污染物等各种不合理的行为,我们的家园已经伤痕累累。我们要知道:人与自然是和谐共生的生命共同体,人类对自然的伤害,自然会报复到人类身上。

地理核心素养由人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力四个模块组成,人地协调观是指人与自然环境之间持有的价值观。人地协调观可从“地对人的影响”“人对地的影响”和“人与地的协调发展”三个维度展开,具体包含自然观、人口观、资源观、环境观和发展观五大内容,如下图所示。笔者认为,为了实现人类社会的可持续发展,正确地做到人地协调是国家发展的根本,初中生必须形成正确的人与环境的协调观念,就需要掌握人地协调发展的内涵,拥有正确处理人地关系问题的基本能力,更重要的是价值观念的转變,不断规范自身行为,懂得人与自然要和谐相处。这与习近平在2020年9月在联合国生物多样性峰会上的呼吁相吻合:“我们要站在对人类文明负责的高度,尊重自然、顺应自然、保护自然,探索人与自然和谐共生之路。”

一、挖掘教育素材,感知人地协调观

初中地理教学内容主要是以人与地球之间的关系为基础,并在其中蕴含着许多人地协调的指导方针。其中自然地理,侧重我们人类赖以生存的自然环境,以及其对人类生产、生活的影响,即地对人的关系。而人文地理,侧重我们人类活动在空间地域上的表现,即人对地的关系。区域地理部分,则是以区域为载体,运用所学原理和知识剖析人地关系问题,促进区域的可持续发展 [1]。不管教材中培养人地关系的素材是显性的还是隐性的,需要初中生充分研读课本,深入挖掘,感知人地协调观。

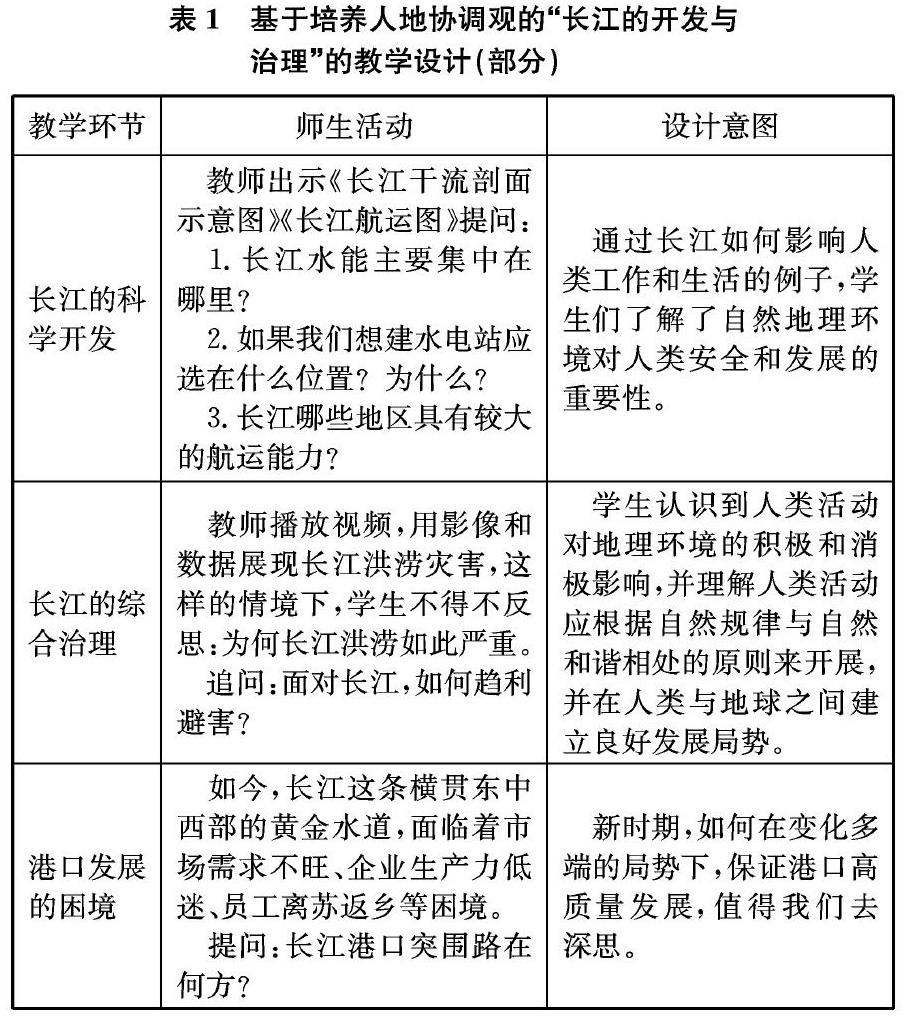

“长江的开发与治理”这一节把长江的科学开发和综合治理作为主线,阐述了人类与河流的密切关系。学生能深刻认识到长江是中华民族的骄傲,我们应充分发挥其“水能宝库”和“黄金水道”的优势,同时也应加强综合治理,恢复其生态环境,滚滚长江才是中华民族不竭的资源。本节介绍了人口、资源、环境和可持续发展的概念,这些概念有利于人与自然之间建立一种和谐发展的生态理念,如表1所示。

二、创设教学情境,内化人地协调观

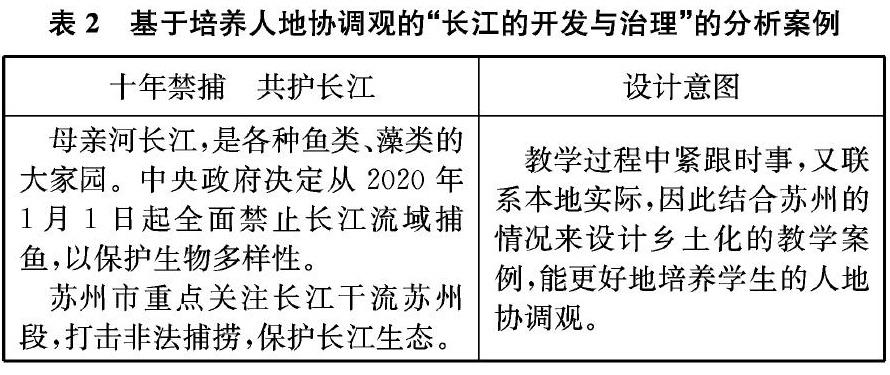

绿水青山就是金山和银山。生态文明的创建与人民利益和国家未来有着非常重要的联系。面对着巨大的人口压力,逐渐枯竭的自然资源和日益恶化的环境问题,人类需要加强国际合作,寻求解决之法,共建人类命运共同体。地理教学中可以结合时事新闻,发现地理问题,以案例的形式,创设真实的情境,帮助学生内化人地协调观。此外,也可以联系学生的实际生活,从学生的生活环境入手,从学生身边发生的小事入手,创设一个个与人地关系有关的真实情境,让学生感受生活中的鲜活案例,从而更好地内化人地协调观,如表2所示。

三、设计“问题链”,探索人地协调观

地理教学中遇到的重难点知识,教师可以结合情境设计一系列的问题,层层递进,学生在积极的思考中探索知识,总结规律,掌握技能,升华情感。“问题链”就是根据教学目标,制定有针对性的问题,从而更好地理解并应用。“问题链”着眼于学生思维的还原和外化,能更好地呈现学生的学习过程和方法,引导学生进一步发现问题、解决问题,从而促进学生对人地关系进行深度学习。渐进式“问题链”设计有利于学生高阶思维的拓展,从而达到对问题的深层次理解。 因此,我们需要以“问题链”做支架,引导学生探索人地协调观,如表3所示。

四、开展实践活动,践行人地协调观

地理学科有着极强的社会性和实践性,学生人地协调观念的培养与社会生活密切相关。通过开展地理实践活动,学生能在真实的情境中运用所学的地理知识,去感悟、分析、处理人地关系的问题 [2]。地理实践活动的形式是多样的,如调查、走访、实验、模拟等。诸如,组织学生收集苏州人口资料,了解当前的人口政策,为当下的人口问题提出合理的建议和意见,从而树立正确的人口观。也可以组织学生调查苏州市的垃圾分类实施情况,有利于学生拥有一颗责任心,收获一种良好的习惯,从而树立正确的资源观。还可以带领学生走访苏州的企业和工厂,深入了解家乡环境,从而树立正确的环境观。因此,学生在实践活动中能真切地了解自己的家乡,感受家长的风土人情,能更加热爱自己的家乡,自己的祖国,从而更好地践行人地协调观,如表4所示。

五、完善评价机制,进阶人地协调观

最后,制定评价机制,才可以评价人地协调观念是否已达到预期目标。传统的评价方式诸如笔纸测验更多的是反映学生对地理知识的掌握情况,不太能够反映学生地理观念的达成情况 [3]。为此,需要明确人地协调的级别指标,人地协调层级至少有5个级别:

水平一:感知,了解人地协调的含义;

水平二:内化,这意味着可以内化人地协调内涵,并处理生活中的人地协调的重要关系;

水平三:探索,有必要了解人地协调问题,深入研究人地协调;

水平四:践行,将人地之间的协调作为社会生活的一种规范,付诸行动;

水平五:进阶,即将自己的人地协调观的知识和能力,升华为价值观的过程,如表4所示。

另一方面,通过测试、问卷、观察、谈话、记录等多种手段,采取定性和定量相结合的方式,多元化地评价人地协调观的养成情况。

在新时期面临各种危机的情况下,人地关系更加被关注。习近平主席提出了具有全球意识的命运共同体,他指出,在地球这个大家庭里,每个国家都不可能是孤立的,国家之间相互关联,彼此依赖,在经济、军事、文化等诸多方面都会有联系,这就是人类命运共同体。在地理学的教学活动中,人地协调概念的发展与人类命运共同体的概念是一致的。因此我们鼓励学生养成更加绿色、健康、可持续的生活习惯,从而树立人与自然和谐共生的价值理念。

参考文献:

[1] 张静.发展伦理观在中学地理教学中的渗透[D].山东师范大学,2012.

[2]杨修志,贾素知.初中地理“人地协调观”素养培养策略[J].中学地理教学参考,2017(06):41-43.

[3]常毅.核心素养视角下的中学生人地观念培养研究[D].四川师范大学,2017.

(作者单位:苏州工业园区朝前路实验学校,江苏 苏州215000)