留学生形式动词习得的偏误分析

2021-09-15姜黎黎程俏

姜黎黎 程俏

摘 要:现代汉语中,形式动词主要有“进行”“给予”“加以”“给以”“予以”等。从HSK动态作文语料库中共收集到相关语料1063条,其中,偏误用例有165条。留学生习得形式动词的偏误类型主要有误加、遗漏、错序和误代四类。形式动词偏误的成因主要是母语负迁移、目的语知识泛化和回避策略的使用等。针对这些偏误,提出相应的建议。教材编撰时,应采用通俗易懂的语言来解释形式动词,并符合难易度原则;课堂教学时,教师要引导学生区分形式动词和一般动词,可以从共现率高的搭配入手,并将其作为教学重点;还要通过大量的练习,来强化学习者对语言知识的掌握。

关键词:形式动词;偏误类型;偏误成因;教学建议

在现代汉语中,动词有很多次类,其中有一类为形式动词。形式动词这一名称最早是在《现代汉语八百词》中提出的,这类动词与一般动词有很大差异,其特点是不表示实在的意思、只起某种韵律作用或语用作用[1](P258)。就目前的研究现状来看,对形式动词的研究主要集中在形式动词前后句法成分的位置关系、平衡句法结构方面的作用、内部语义和句法表现等方面,如胡裕树[2](P264)、周刚[3]、宋玉珂[4]、刁晏斌[5]、杨虹[6](P36-43)、李桂梅 [7]、沈家煊、张姜知[8]

等人的研究,关于形式动词的对外汉语教学研究则相对较少。虽然形式动词在现代汉语中数量不多,主要有“进行”“给予”“加以”“给以”“予以”等,但不可忽视它在对外汉语教学中的重要性,特别是到了中高级阶段,随着形式动词出现频率的增加,加之形式动词又是动词中比较特殊的一类,留学生在习得过程中产生了不同类型的偏误。针对这些偏误,提出相应的教学建议,可以帮助留学生更好地习得形式动词。需要说明的是,本文例句均来自北京语言大学HSK动态作文语料库(网络版,http://hsk.blcu.edu.cn/),不再出注。

一、形式动词偏误统计

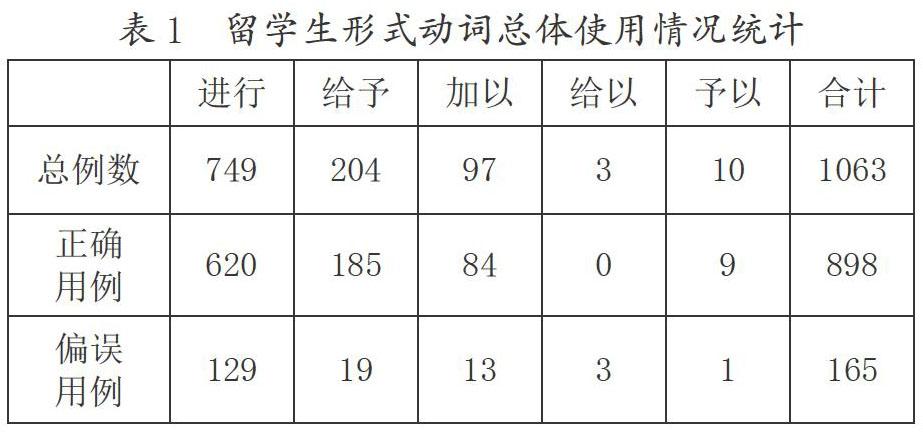

在北京语言大学HSK动态作文语料库中,我们分别对五个形式动词“进行”“加以”“予以”“给予”“给以”按照“按词搜索”的条件进行检索,再对所搜集到的语料进行人工核查,去掉重复项,总共得到1063条语料,其中,正确用例有898条,偏误用例有165条。在HSK动态作文语料库中,留学生形式动词的总体使用情况如表1所示:

从表1可以看出,在1063条语料中,偏误用例有165条,偏误率较高,达到了15.52%。我们又对每个形式动词的偏误用例进行了统计,具体情况如表2所示:

从表2可以看出,5个形式动词的偏误率从高到低依次为:进行(78.18%)>给予(11.51%)>加以(7.78%)>给以(1.81%)>予以(0.60%)。需要说明的是,在整理语料时,我们本着形式动词只是起某种韵律作用或语用作用、事实上不表示实在意思的原则,对语料进行了一定程度的删减。

二、形式动词偏误类型

根据语料库中的用例情况,我们将留学生习得形式动词的偏误用例归纳为四种类型:遗漏(缺少成分)、误加(多加成分,亦称“冗余”)、误代(所用不当,应用正确的用法加以替换,亦称“误用”)、错序(词序有误)[9](P49)。具体情况如表3所示:

(一)误加

这里的误加是指句子中本不应该出现形式动词的地方出现了形式动词。

1.“进行”的误加用例共有32个,偏误率为24.80%。例如:

(1)*这篇文章里的丈夫在妻子的要求下进行帮助妻子自杀。

(2)*我们通过不断地研究和进行开发新的农产品种类可以解决这些问题。

(3)*那么,我们应该尽量进行保护自然环境,这样我们能收到真正的“绿色食品”。

在例(1)~例(3)中,“进行”的宾语都由谓词性短语充当,皆属于形式动词误加。朱德熙指出,及物的名动词做虚化动词的宾语时,本身不能再带宾语[10]。因此,可以说“进行帮助”“进行开发”“进行保护”,但不能说“进行帮助妻子”“进行开发新的产品”“进行保护环境”。这是因为“帮助”“开发”“保护”原本就是可以作谓语的及物动词,所以不需要再在它们前面加上“进行”。

2.“给予”的误加用例共有2个,偏误率为10.52%。例如:

(4)*就我本人来说,因为我目前是一位教师,所以,我每阅读到一些有关的词语、成语等我都一一地给予抄下来,有时在报章上阅读到好的文章也把它剪下来,当读到一些生词生字就查字典,以便加深了解。

(5)*首先,我们看一下抽烟对个人健康给予的影响。

例(4)、例(5)中,形式动词“给予”都是多余的成分,应当删除,只有这样,句子的表达才是合乎语法的。

3.“加以”的误加用例共有6个,偏误率为46.15%。例如:

(6)*做婆婆的应该改变封建陈旧的思想,不可故步自封,倚老卖老,对现代年青人的作风,也应该加以适应。

(7)*面对这样的事情,有时候我会想应该加以努力,也有的时候我想放弃。

(8)*代沟问题其实不是不能避免的,只要两代人能从彼此沟通的方面加以着手,问题必能迎刃而解。

例(6)~例(8),分别是在“适应”“努力”“着手”前面误加了形式动词“加以”。从语义性质的角度来看,“V以”类形式动词在行为上具有处置义,“处置义”类的形式动词具有非持续性的语义特点[11]、[12]。而“适应”“努力”“着手”均是具有持续义的动词,因此,不能在它们前面加上表示非持续义的形式动词。

(二)遗漏

这里的遗漏是指句子中本应该有形式动词的地方没有出现形式动词。

1.“进行”的遗漏用例共有28个,偏误率為21.70%。例如:

(9)*我跟她每天对人生、世界问题谈一谈,而且我们随时随地对电影、话剧和小说讨论。

(10)*还有父母决定孩子的性格,父母怎么重视孩子,怎么对孩子教育。

(11)*以后要规定:“在家也好,在学校也好,在社会上也好,对吸烟者严厉的惩罚。”

上述用例都是遗漏了形式动词“进行”。在例(9)~例(11)中,“讨论”“教育”“惩罚”的宾语被前置,使得动词落单。宋玉珂认为,汉语的动词谓语句,只有一个动词往往是站不住的,它需要一个宾语或补语做尾巴才行[4]。同时,形式动词还具有协调句法结构的作用,因此,3个例句加上形式动词“进行”后,在结构上才会更加完整。

2.“给予”的遗漏用例共有5个,偏误率为26.32%。例如:

(12)*联合国等尤其是比较富裕的国家必须要很大的帮助,要不然没有什么特别的办法,因为其它发展中的国家没有能力。

(13)*现在有些国家实行在路上不能吸烟的规定,吸烟的发现时严厉的惩罚措施。

(14)*除了这些规定,还规定在公共场所里吸烟就严厉的惩罚。

上述用例都是遗漏了形式动词“给予”。正确的表达应是在例(12)中的“必须要”的后面,例(13)中的“发现时”的后面,例(14)中的“就”的后面,分别加上“给予”。如果遗漏了“给予”,那么句子就会缺少述语;加上了“给予”后,则弥补了谓语成分的缺失。由此可见,形式动词是具有完句的功能的。

(三)错序

这里的错序是指句子中的形式动词与其他成分在结构位置、顺序方面出现了偏误。在形式动词偏误中,错序主要出现在含有“进行”的句式中。这类偏误用例共有7个,偏误率为5.42%。例如:

(15)*某市政府注意到这一点,开始进行对吸烟者严厉的惩罚。

(16)*现在在日本,好像同意了在患者和家里人的要求下医生可以进行对患者“安乐死”。

在上述用例中,形式动词“进行”的位置均不正确。例(15)中,应将“进行”放在“吸烟者”的后面;例(16)中,应将“进行”放在“患者”的后面。

之所以会产生以上偏误,主要是由于留学生对形式动词句子中,由介词结构作状语来引出句子的受事宾语这一用法掌握度不高;同时,也是由于留学生对形式动词后的动词不能带宾语这一规则不了解。一般情况下,形式动词宾语的语义宾语不能直接放在形式动词宾语的后面,因为这不符合语法规则,通常是将介词结构提到形式动词前,作形式动词宾语的语义宾语,即形式动词的状语。

(四)误代

这里的误代是指句子中该用形式动词的位置用了别的词语。

1.“进行”的误代用例共有62个,偏误率为48.06%。例如:

(17)*国家进行了这样的一条法律,但是每当罚款的时候,由于公共场所概念的模糊,就无法让人家交钱。

(18)*现在我进行我的人生中又重要又吃力的阶段。

(19)*在日本进行老龄化阶段,听说百分之二十的人已经六十岁以上了。

例(17)中,用“进行”代替了“实行”;例(18)中,用“进行”代替了“处在”;例(19)中,用“进行”代替了“进入”。

2.“给予”的误代用例共有12个,偏误率为63.16%。例如:

(20)*这措施肯定为市民给予好的环境。

(21)*到了这些地方给予我了对许多国家民俗的认识。

(22)*所以人有义务对社会给予自己所有的力量和能力。

例(20)中,用“给予”代替了“提供”;例(21)中,用“给予”代替了“增加”;例(22)中,用“给予”代替了“贡献”。

以上形式动词“进行”和“给予”之所以会产生偏误,均是由于留学生不了解形式动词宾语的特点而造成的。首先,形式动词的宾语一般为双音节动詞,而例(17)~例(22)中的宾语“法律”“阶段”“老龄化阶段”“环境”“认识”“力量和能力”,都是名词。其次,形式动词是不表示实在意思、只起某种韵律作用或语用作用的动词,它无法代替一般动词。

3.“加以”的误代用例共有7个,偏误率为53.85%。例如:

(23)*望贵公司加于考虑。

(24)*如果家长能很好的了解自己的孩子并加于教育,那么他们也就不会做不应该做的事。

例(23)、例(24)都是用“加于”代替了“加以”。“加于”多出现在古代汉语中,如西汉邹阳《狱中上梁王书》:“慈仁殷勤,诚加于心,不可以虚辞借也。”《大晟府拟撰释奠十四首》其一:“功加于民,实千万世。”可以看出,“加于”后面多为名词作宾语。例(23)、例(24)中的“考虑”“教育”,都是动词,因此,不能和“加于”搭配;而“加以”作为形式动词,则可以带动词作宾语。

4.“给以”的误代用例共有3个,偏误率为100%。例如:

(25)*其次,安乐死不是因为我们轻视生命而提出来的,而是为了解脱死者和家人的痛苦而在法律制度上给承认的问题。

(26)*我在上星期六的日报上看到了贵公司的招聘启事,我对导游这一工作深感兴趣,故而写申请,希望您能给以我一个机会。

例(25)中,用“给”代替了“给以”;例(26)中,用“给以”代替了“给”。张旋、周露认为,形式动词后的宾语成分可以是双音节动词、三音节“化”尾动词和四音节动词性固定词组,但一定不能是单音节动词[13]。例(25)中,“承认”是双音节动词,所以应把“给”改为“给以”;(26)中,“我”是单音节人称代词,所以应把“给以”改为“给”。这样不仅符合形式动词后宾语的要求,也符合汉语的韵律要求。

三、形式动词偏误成因

(一)母语负迁移

迁移这一概念最早是由Lado提出的,他指出,迁移是指个体将本族语言文化中的功能、分布、形式、意义渗透到外国语言文化中去的二语习得现象。Odlin也指出,迁移是指目的语和其他任何已经习得的(或者没有完全习得的)语言之间的共性和差异所造成的影响。迁移可以分为正迁移和负迁移,正迁移即先前的学习经验在新的学习情景中出现,对新知识技能的学习产生积极的影响。反之,则是负迁移[14](P61-65)。

大多数留学生在学习目的语语言知识时,往往会把目的语与其母语进行对照,依赖母语知识来学习目的语。汉语和印欧语系不同,汉语主要通过语序和虚词来表达语法手段,缺乏形态变化;而印欧语系则具有丰富的词形变化[15](P11)。在现代汉语中,形式动词“进行”可以表示持续义;而在印欧语系中,大都是通过时态变化来体现持续义。这就造成欧美学生在使用形式动词时,易于发生遗漏的偏误。在韩语中,“进行”没有完全与之对应的词语,与之相似的词语有两个,即“??”“??”,但它们均不表示持续义,而是仅表示动作的重复[16]。这也会导致偏误的产生。值得注意的是,形式动词“给予”“给以”“予以”等,在印欧语系中的解释大都为同一个词,并且与“给”的释义相同,这就造成了欧美学生用“给”误代“给予”“给以”“予以”。

(二)目的语规则泛化

所谓“目的语规则泛化”,是指在学习者在没有完全掌握目的语知识的情况下,把学过的但掌握得不充分的知识,不恰当地类推到新的语言现象中,从而造成偏误[17](P195-196)。就留学生形式动词的习得而言,它主要表现为学习者在不该使用形式动词的情况下使用形式动词。如例(1)~例(8)都属于误加类型的偏误。学习者虽然知道形式动词的位置应是位于动词前面,但不了解形式动词后面跟着的动词是用来作宾语而不是作谓语的这一规则,因此,很容易产生误加现象。

再如,误代也是由于学习者对目的语知识掌握不全面造成的。学习者将形式动词与一般动词相混淆,认为形式动词既然是属于动词中的小类,那么形式动词的用法和一般动词的用法是没有区别的,这就造成了学习者形式动词与一般动词之间的混用现象。如例(17)~例(26)都属于误代类型的偏误。学习者只知道形式动词是动词中的小类,却不了解形式动词是只起某种韵律作用或语用作用的、事实上不表示实在意思的动词。正是因为形式动词是不表示实在意义的一类动词,所以既不能用形式动词来代替一般动词,也不能用一般动词来代替形式动词。

(三)回避策略

在学习第二语言的过程中,学习者有时会选择回避某一话题或放弃表达某一信息,这就是学习者使用回避策略的一种表现[17](P214)。如前所述,形式动词是较为特殊的一类词,语义虚化程度较高,同时,与它们搭配的宾语往往也比较抽象,且多为书面用语,如“进行讨论”“进行教育”“给予关怀”“给予帮助”“加以分析”“加以研究”等。由于留学生常常不知道什么时候应该用形式动词,形式动词应该放在什么位置,所以就会选择不用形式动词,这在一定程度上就会导致形式动词的遗漏偏误。如例(9)~例(14),本该用形式动词而未用。

四、形式动词教学建议

(一)教材编撰

无论是对学生还是对教师而言,教材都是非常重要的。教材编排得当,教师在教学过程中就会得心应手;教材选择合适,也有利于学生更好地学习语言。在形式动词的编排方面,笔者认为,不仅要采用通俗易懂的语言进行解释,而且还应做到字斟句酌。由于形式动词非常特殊,语义虚化程度较高,因此,很难在其他语言中找到相对应的词语。针对这一实际状况,我们认为,可以通过对比、举例等方式来进一步帮助学生理解形式动词的特点。如在《HSK标准教程(4下)》中,“进行”的注释是“V.to conduct,to carry out。”[18](P35)这里的释义虽然大致准确,但因为没有举例说明,所以留学生仍然不知道“进行”后面可以带什么样的宾语。笔者认为,不妨将“进行”的注释修订为:“V.to conduct,to carry out(an experiment/an inquiry/a survey……)。”这样就可以在一定程度上减少偏误的产生。需要指出的是,按照《汉语水平词汇与汉字等级大纲》中的等级划分,形式动词“进行”属于甲级词汇[19](P40),“加以”属于乙级词汇[19](P64),“给以”“给予”属于丙级词汇[19](P96)、(P101),“予以”则属于丁级詞汇[19](P180)。就此而言,教材的编排还要符合难易度原则。

(二)教师教学

学生是课堂的主体,教师则是课堂的主导者。作为一名对外汉语教师,要充分发挥好主导作用。首先,在讲授形式动词时,教师在课前要做好充分准备,特别是要做好对教材的处理,应注意预设学生在学习过程中可能会出现的母语负迁移现象。其次,在教学过程中,要引导学生区分形式动词和一般动词,以便学生更好地理解什么是形式动词。再次,教师可以从共现率较高的搭配入手,并以此作为教学的重点。以“进行”为例,教师可以引导学生关注与“进行”搭配度高的一些宾语,如“讨论”“研究”“调查”“谈判”等,让学生了解形式动词后面的宾语是什么类型的词语,再逐渐引入其他的搭配情况。

(三)练习设置

在学习第二语言过程中,练习是必不可少的,通过练习可以强化学习者对语言知识的掌握。可以说,科学合理地设置练习非常有利于减少学习者偏误的发生。对于形式动词而言,可以多设置一些搭配练习,让学生掌握不同形式动词应该搭配什么样的宾语。如教师可以设计一些句子,把句中的形式动词删去,让学生给每个句子选择合适的形式动词,经过反复练习,学生基本能够掌握常见的固定搭配,并形成语块。在后期的学习中,由于学生已经掌握了这些语块,就会很少出现偏误。此外,教师在设置练习时,要注重复现,做好新、旧形式动词之间的衔接。在学习新的形式动词时,要注意对已经学过的形式动词的复现,帮助学生加深印象,以此来保障学生掌握形式动词的用法。

综上所述,本文在前人研究成果的基础上,通过统计、分析留学生HSK动态作文语料库语料中形式动词的使用情况,发现留学生形式动词的习得主要有以下特点:第一,5个形式动词的偏误率从高到低依次为:进行(78.18%)>给予(11.51%)>加以(7.78%)>给以(1.81%)>予以(0.60%);第二,四种偏误类型的偏误率从高到低依次为:误代(51.52%)>误加(24.24%)>遗漏(20.00%)>错序(4.24%)。形式动词偏误的成因主要是母语负迁移、目的语知识泛化和回避策略的使用等。针对这些偏误,本文提出了相应的教学建议。教材编撰时,应采用通俗易懂的语言来解释形式动词,并符合难易度原则;课堂教学时,教师要引导学生区分形式动词和一般动词,可以从共现率高的搭配入手,并将其作为教学重点;还要通过大量的练习,来强化学习者对语言知识的掌握。

参考文献:

[1]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1980.

[2]胡裕树,范晓.动词研究[M].开封:河南大学出版社, 1995.

[3]周刚.形式动词的次分类[J].汉语学习,1987,(1).

[4]宋玉珂.“进行”的语法作用[J].语言教学与研究, 1982,(1).

[5]刁晏斌.试论现代汉语形式动词的功能[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2004,(3).

[6]杨虹.现代汉语形式动词研究[D].上海:上海师范大学硕士学位论文,2009.

[7]李桂梅.形式动词句式的表达功效[J].语言教学与研 究,2012,(4).

[8]沈家煊,张姜知.也谈形式动词的功能[J].华文教学与研究,2013,(2).

[9]鲁健骥.外国人学汉语的语法偏误分析[J].语言教学与研究,1994,(1).

[10]朱德熙.现代书面汉语里的虚化动词和名动词 为第一届国际汉语教学讨论会而作[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1985,(5).

[11]王伟.“V以”类形式动词的多角度考察[J].合肥学院学报(社会科學版),2012,(4).

[12]唐善生.“进行、加以”带宾的句法语义考察[J].钦州师范高等专科学校报,2005,(2).

[13]张旋,周露.现代汉语形式动词的语法特征[J].语文学刊,2012,(20).

[14]赵杨.第二语言习得[M].北京:外语教学研究出版社, 2015.

[15]齐沪扬.现代汉语[M].北京:商务印书馆,2007.

[16]黄自然.基于分级中介语语料库的韩国学生形式动词习得研究[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2019,(2).

[17]刘珣.对外汉语教育学引论[M].北京:北京语言大学出版社,2008.

[18]姜丽萍.HSK标准教程(4下)[M].北京:北京语言大学出版社,2014.

[19]国家汉语水平考试委员会办公室考试中心.汉语水平词汇与汉字等级大纲[M].北京:经济科学出版社,2001.

Analysis of International Students' Error in Acquiring Dummy Verb

Jiang Lili,Cheng Qiao

(School of Humanities, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311100, China)

Abstract:The Chinese dummy verbs include “jingxing(进行)”,“jiyu(给予)”, “jiayi(加以)”,“geiyi(给以)”and “yuyi(予以)”etc. The 1063 items collected from the HSK dynamic composition corpus show that the four main types of errors in the acquisition of dummy verbs by international students are false add,omission, false order and false replace, and the causes of these errors are mainly negative transfer of native language,over-generalization of knowledge of the target language and the use of avoidance strategy.Therefore, the textbook should explain dummy verbs in the most understandable language and also conform to the principle of difficulty, in teaching, teachers should guide students to distinguish dummy verbs from general verbs, besides, can start from collocations with high co-occurrence rate as the focus of teaching, and also strengthen learners mastery of language knowledge through a lot of exercises.

Key words:dummy verb;types of error;causes of error;teaching suggestion