1+2音节动宾搭配的原型性和有限类推性

2021-09-15江雨馨

江雨馨

摘 要:动宾关系一直是语言学研究的重点和难点,传统的宾语分类方式不能涵盖所有的宾语类型,也难以解释非受事宾语的有限类推性。以原型的范畴化方法认识汉语动宾结构,将“受动性”视为动宾结构的原型特征,可以较好地避免上述问题。简单反应实验显示,“受动性”在动宾结构的识解过程中具有原型效应,随着原型特征受动性的减少,被试识解相应宾语的速度随之降低。缺乏原型特征也解释了非受事宾语的有限类推性——核心成员被原型直接允准,而非核心成员只能通过高例频率发展而来的局部原型允准。

关键词:认知语言学;原型范畴;动宾关系

一、引言

在现代汉语的研究中,动宾关系一直备受瞩目。由于汉语具有孤立语的特征,动词与名词间的关系缺乏能作为分类依据的显性标记,因此,关于汉语宾语的类型及划分标准一直存在分歧。

20世纪80年代以来,很多学者都对宾语类型进行了划分,如李临定[1]、徐枢[2]、马庆株[3]、孟琮等[4]和袁毓林[5]、[6]等,均依据宾语表征的事物类型,先后将宾语划分为九至十四小类,都涉及受事、施事、结果、工具、处所、目的、原因等宾语类型,只是在个别类目的归属上存在分歧。上述研究对本文具有一定启发性,但是有两个问题未能得到很好的解决:一是庞大的宾语类别仍不能完全涵蓋所有的宾语类型,不得不设置一个“其他类”;二是非受事宾语的有限类推性和允准条件也未得到很好的解释,如为什么“写毛笔”—“写钢笔”/“写粉笔”—“写蜡笔”的可接受度会出现递减现象。

在某种意义上说,认知语言学为认识汉语动宾关系带来了新的视角。Langacker将语法描述为“有组织的约定俗成的语言单位的结构化的清单”[7](P62)。该清单建立在“图式”和“原型”这两种范畴化方法之上,语言规则不是列举限定性条件和禁止性内容,而是通过图式和原型两种范畴化方式对整个语言系统进行规约与限制[8](P387)。

所谓“图式范畴化(categorization by schema)”,是指从所有成员中概括、抽象共性特征,这些抽象特征与所有成员完全兼容,是体现所有成员共性的整合结构,成员以不同的方式阐释该图式[7](P371)。在汉语动宾关系方面,张伯江指出,“紧密的动宾关系不过是说明关系的凝固化……受事、对象、结果、工具等等也是关涉方面的具体种类”[9]。据此,我们可将[+关涉性]视为汉语动宾结构的图式特征。不过,由于图式是所有动宾结构的共有特征,并无程度之分,因此,难以据此划分出宾语类型,它不是本文所论述的重点。

所谓“原型的范畴化方法(categorization by prototypes)”,是指以一个典型成员为核心,其他成员基于与原型的相似性而被同化为该范畴的合格成员,原型是其他成员的比照标准和引申基础,根据与原型的差距大小,可以划分出核心成员与边缘成员。已有诸多学者从原型的范畴化方法出发,对汉语宾语进行了探讨。任鹰指出,典型的宾语应为及物性句式的句法成分,一个句式的及物性越强,宾语的典型性就越强,原型特征也就越突出[10](P257)。张云秋认为,汉语各类宾语均有“受动性”,并根据宾语受动性程度强弱,将宾语分为典型受事宾语和非典型受事宾语,材料、方式、工具、处所等宾语都可归为非典型受事宾语 [11](P1)。王寅指出,常规宾语主要是“受事”和“对象”,其他用法可视为通过隐喻不断扩展的结果,逐步形成了一些非常规宾语。常规宾语和非常规宾语一起构成了汉语中宾语的辐射性语法范畴,两者之间具有递度性[12](P196)。

原型的范畴化方法避免了传统宾语分类难以涵盖所有宾语、难以处理类型纠葛的困境,也为研究不同动宾结构的能产性提供了新的思路。我们拟运用原型的范畴化方法,以“受动性”为动宾结构的原型特征,并采用简单反应实验证明其心理现实性,然后对非受事动宾短语的有限类推性作出进一步解释。本文将1+2动宾搭配的形式视为一种本身具有抽象意义的构式,仅讨论动作性较强的单音节及物动词加双音节名词宾语的情况①。需要说明的是,动作性较强的动词大都为及物动词,“内止自身”的不及物动词(如唱、跑、飞等)则不在本文的讨论范围之内。

二、动宾搭配的原型特征——受动性

(一)受事宾语具有原型地位

相关研究表明,“施事+动作+受事/结果”是人类认识事件或活动的理想化的模型[13](P168)。如果将施事、受事作为语义范畴的两端,其他语义角色(如感事、工具、与事、对象等)则可以看作是“施事—受事”这一连续统上,或靠近施事,或靠近受事的成员[14]、[15](P211)。陈平就汉语主语、宾语对语义角色的选择关系做了研究,得出这样一个序列:施事>感事>工具>系事>地点>对象>受事。其中,从左到右是主语选择优先顺序,从右到左是宾语选择优先顺序[16]。

受事宾语的原型地位有多方面的证据支持。在分布上,根据高云莉、方琰的调查,在《动词用法词典》的前150个动词中,受事宾语占了65%[17]。江新、荆其诚通过心理学实验,证明了主语的句法位置表征施事、宾语的句法位置表征受事的基本配位,在汉语使用者脑海中是有较深根基的[18]。在儿童语言习得方面,周国光[19],孔令达、丁凌云[20]分别对中国儿童习得汉语体词性宾语的情况进行了研究,并得出结论:受事宾语是最早被习得的一类宾语。

(二)受动性是V+N的原型特征

我们可以根据原型施、受理论得出一个假设:凡是处于动词后面的成分,无论它是不是最典型的受事,都会或多或少地具有一些受事的性质[21]。我们将这种“受事的性质”称为“受动性”,并主张V+N的原型特征就是“受动性”,其他类型的宾语则基于家族相似性,由于或多或少的具有“受动性”而被接纳为合格的成员。

受动性指一个成分受到动作支配和影响、承受动作所造成的后果的性质[10](P1-3)。受动性强弱程度的判别标准是,宾语表征的物体多大程度受到动作力的影响、是否为动词表征动作力的承受者或部分承受者。

受动性不是动词自身或宾语自身携带的属性,而是二者双向互动的结果,但充任动词、宾语的语词自身的语义特征直接限制了整个动宾结构的受动性的最高限度。大部分不及物动词表征的动作难以对他物产生直接影响,因此,以它们构成的动宾结构拥有强受动性的可能性很低(这也是我们仅讨论及物动词的原因);再如体积远远大于人体的事物(如“上海”“火车站”)或抽象事物不容易直接受到动作影响,这也直接限制了它们所组构的动宾构式的受动性。

三、受动性原型特征实验

依据假设,受动性是动宾结构的原型特征,各类宾语基于受动性的强弱,具有核心—边缘的程度之别。作为原型的受事宾语在心智中占据最显著的地位,提取速度最快,随着原型特征的递减,非核心成员与原型的认知距离增加,提取速度相应递减。为了检验该观点的心理现实性,我们设计了简单反应实验,收集了83名被试对不同语义关系的动宾结构的反应状况和反应时,以量化的方式进行验证。

(一)实验说明

1.实验对象

被试共有83名,母语皆为汉语。其中,非语言类专业有51名,语言学相关专业有32名。

2.实验方法

本次实验采用简单反应(A-reaction)法①,要求被试以最快速度判断动宾搭配是否恰当。电脑程序每3秒呈现一个动宾短语,被试需要尽快作出判断。如果觉得该短语是恰当的、可理解的,则以最快的速度按“↑”键;如果被试认为测试短语不正确,则不需要作任何反应。3秒后该短语消失,伴随提示音“滴”进入下一个短语的判断。被试需要选择利指放在“↑”键上,实验进行时手指不能离开按键。为了抵消短语出现先后顺序对结果的影响,所有短语均由电脑程序以随机顺序呈现给被试,每个被试接受的短语顺序都不相同。实验前有3组练习让被试熟悉操作流程。

3.实验材料

本次的实验材料主要是参考了孟琮等主编的《汉语动词用法词典》[4],尽可能选取在同一认知模型下可以携带更多受动性不同的宾语的动词,以便于比较。按照这一原则,我们选择了“写”“吃”“喝”“打”四个动词组成的18个1+2音节动宾短语,并设置若干错误或存争议短语作为干扰项。实验的变量为相同动词与不同类型宾语组成的短语。为了控制无关因素,比较仅在表征内容处于同一或同类认知模型②内的短语之间进行,比如,“打靶子”“打子弹”“打机枪”不与“打电话”“打孩子”等非同一认知模型内的动宾搭配对比。

4.实验数据处理

由于被试在客观上存在着紧张、走神误按等情况,在数据处理时,采用统计学去除异常值的通用方法,将大于或小于该测试短语反应时平均数三个标准差的数据视为异常数据而加以清除。最后使用SPSS进行单因素重复测量方差分析。

(二)“写+N”组反应时

“写+N”组共选取了5个短语作为实验材料。在传统的动宾分类方式中,常将动宾结构中的“小篆”“楷书”“书法”归纳为“结果宾语”或广义上的“受事宾语”(用a标示),将“宣纸”归为“材料宾语”(用b标示),将“毛笔”归为“工具宾语”(用c标示)。我们对“写+N”组的反应时进行了统计,具体如表1所示:

表格说明:1.反应均时的单位为秒;2.选择人数为在3秒内作出肯定判断的人数;3.表格题目中的“n”代表对组内所有测试短语作出肯定判断的人数。由于本实验采取被试内重复测量设计,因此,方差分析仅在这些被试中进行。下表同。

根据上文所述受动性强弱程度的判别标准——“物体多大程度受到动作力的影响”,a类短语受动程度相当,都为动作产生的直接结果;“写宣纸”的受动性次之,因为“宣纸”本身的存在不与动作发生与否直接关联,但受其影响发生重要变化;“写毛笔”的受动性最弱,因为“毛笔”不会因动作的发生而产生任何质变。由此可知,本组的受动性强弱序列为:1a=2a=3a>4b>5c。

接着,采用单因素重复测量方差分析,判断被试对各“写+N”反应速度的差别。经Mauchly球形假设验证,因变量的协方差矩阵不相等,c2=18.457,p=0.031<0.05,违背球形假设。通过Greenhouse & Geisse校正,结果显示,被试对五个“写+N”短语反应速度的差异具有统计学意义,F(2.875,77.614)=3.322,p=0.026<0.05。

最后,采用Bonferoni方法进行事后两两比较,未发现“写+N”组中1a,2a,3a之间存在显著差异;未发现4b与1a,2a,3a存在显著差异;但5c与1a,2a,3a均存在显著差异(p=0.020,0.020,0.019<0.05);5c与4b之间未发现显著差异。

(三)“吃+N”组反应时

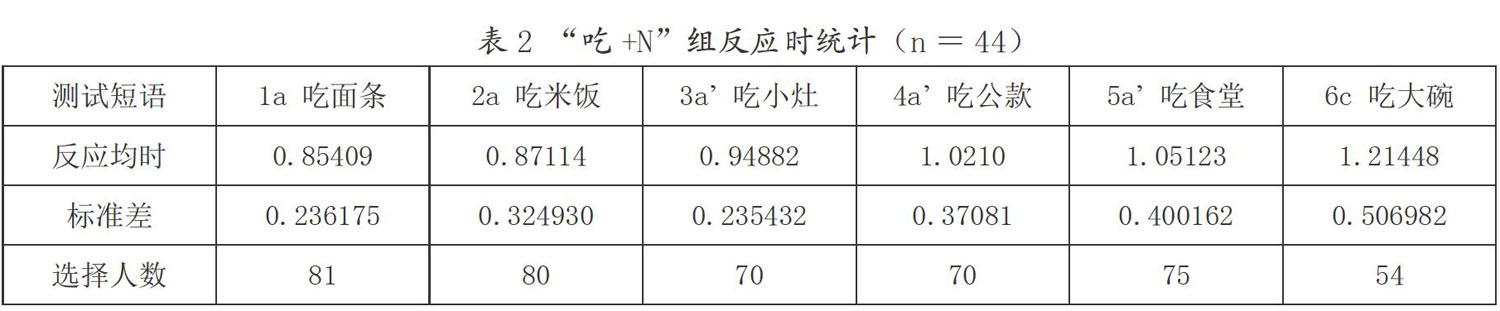

“吃+N”组共选取了5个短语作为实验材料,其中,“吃面条”“吃米饭”是典型的受事宾语(用a标示)。“吃小灶”“吃公款”“吃食堂”的宾语类型则存在争议,从认知角度来看,大部分学者都认为它们是通过转喻等认知机制而形成的指称受事[22]、[23]、[24]。由于存在转喻过程,因此,它们离原型的认知距离比典型的受事宾语要远(用a标示)。而“吃大碗”的宾语一般被归为工具宾语,受动性最弱(用c标示)。我们对“吃+N”组的反应时进行了统计,具体如表2所示:

从表2可以看出,本组的受动性强弱序列为:1a=2a>3a=4a=5a>6c。

經Mauchly球形假设验证,“吃+N”组因变量的协方差矩阵不相等,c2=35.76,p=0.001<0.05,违背球形假设。通过Greenhouse & Geisse校正,结果显示,被试对六个“吃+N”短语反应速度的差异具有统计学意义,F(3.708,159.426)=6.830,p=0.00<0.05。

采用Bonferoni方法进行事后两两比较,未发现受动性相当的1a与2a存在显著差异,也未发现3a,4a,5a之间存在显著差异;但1a与3a存在边缘显著(p=0.06),1a分别与4a,5a存在显著差异(p=0.008,0.007<0.05);6c与其余五个动宾短语反应时均存在显著差异(p=0.000,0.000,0.002,0.025,0.044<0.05)。

(四)“喝+N”组反应时

“喝+N”组共选取了5个短语作为实验材料,其中,“可乐”“红酒”为典型的受事宾语,受动性最强(用a标示);“大杯”一般归为工具宾语,受动性次之(用c标示);“大口”一般归为“其他”类,但它的语义角色类似施事,根据施事—受事对立的原则[16],它的受动性最弱。我们对“喝+N”组的反应时进行了统计,具体如表3所示:

从表3可以看出,本组的受动性强弱序列为:1a=2a>3c>4d。

经Mauchly球形假设验证,“喝+N”组因变量的协方差矩阵不相等,c2=22.131,p=0.000<0.05, 违背球形假设。通过Greenhouse & Geisse校正,结果显示,被试对四个“喝+N”短语反应速度的差异具有统计学意义,F(2.219,73.214)=12.123,p=0.00<0.05。

采用Bonferoni方法进行事后两两比较,未发现1a与2a之间存在显著差异(p=0.237>0.05);但1a与3c(p=0.000<0.05)、4d(p=0.000<0.05)之间呈现显著差异,2a与3c(p=0.001<0.05)、4d(p=0.002<0.05)之间也呈现显著差异;未发现3c与4d之间存在显著差异(p=0.619>0.05)。

(五)“打+N”组反应时

“打+N”组共选取了3个同一认知事件下的短语,其宾语分别为受事、材料与工具宾语,分别标示为a、b、c。我们对“吃+N”组的反应时进行了统计,具体如表4所示:

从表4可以看出,本组的受动性强弱序列为:1a>2b>3c。

经Mauchly球形假设验证,“打+N”组因变量的协方差矩阵不相等,c2=6.264,p=0.044<0.05,违背球形假设。通过Greenhouse & Geisse校正,结果显示,被试对三个“打+N”短语反应速度的差异具有统计学意义,F(1.803,99.141)=11.623,p=0.00<0.05。

采用Bonferoni方法进行事后两两比较,发现1a与2b、3c之间均存在显著差异(p=0.002,0.000<0.05);未发现2b与3c之间存在显著差异(p=0.286>0.05)。

我们对四组测试短语的反应均时进行了汇总,具体如图1所示:

上述实验结果表明:

1.总体来看,在同一认知模型内,相同动词携带的不同宾语中,受动性越强的宾语选择人数越多,识解速度越快。

2.受动性相当的受事宾语之间的识解速度没有显著差异;非受事宾语之间部分呈现显著差异,部分未有显著差异;受事宾语与非受事宾语之间大多呈现显著差异。

实验结果基本支持了上文的实验假设——随着受动性的递减,被试反应时长递增,反应速度递减,这在很大程度上说明了“受动性”在动宾结构的识解过程中具有原型效应。

四、非受事宾语的有限类推性

非受事宾语的有限的类推性,也可以通过缺乏原型特征来解释。引言中指出,“写毛笔—写钢笔—?写铅笔/?写粉笔—*写蜡笔”从左至右自然程度依次递减,那么,应如何解释这一现象呢?邢福义曾列举了代体宾语(即非受事宾语)成立的条件:与常规宾语所代表的事物有联系、跟动词所表示的动作有联系,并要提供新的信息[25]。而从上述例示来看,“写蜡笔”并不比“写毛笔”提供的新信息少,为什么它却被认为是最不自然的呢?下面,将从非常规宾语的允准机制和各例示与局部原型的认知距离两个方面,对这一问题进行探讨。

(一)非常规宾语的允准机制

Langacker认为,语言识别的过程就是范畴化的过程,也就是语言使用者为概念化寻找一个合适语言表达的编码问题(problem of coding)。这个过程存在于比较事件S>T=V中。其中,S(standard)代表识别标准,T(target)代表待识别的目标,V(vector)代表二者之间差异的向量值,>表示对比、识别(identify)的过程[7](P70-79,107-111,369-373)。具体到动宾结构来说,原型特征[+受动性]与图式特征[+关涉性]就是最重要的对比标准。

当V=0时,目标T与标准S完全一致,T可获得S的完全允准(full sanction)(图示中以实线表示)。在动宾结构方面,受事宾语由于拥有显著的原型特征,可以轻易获得S的完全允准(如图2所示);而当T与S的差异过大时,S无法允准T,该表达无法被识别,在动宾结构方面,表现为完全没有受动可能性的动宾搭配会被拒绝。

而非常规宾语介于完全允准与不被允准之间,V≠0但T与S的差异值尚在容忍的范围内。在某些使用事件中,通过语境、情境等帮助,S部分允准(partial sanction)T(以虚线表示)(如图3I所示)。如果这样的使用事件反复出现,T得到固化,就得以逐渐发展为一个单位(units)①,成为拥有部分能产性的局部原型,作为新的标准S(如图3II所示),允准与其相似的非受事宾语(如图3III所示)。

因此,受事宾语的允准是依靠规则(即原型和图式特征规律)驱动的,而非受事宾语由于缺乏原型特征,只能依靠记忆与数据(即高例频率节点作为局部原型)驱动。受事宾语的允准机制为S>T,而非受事宾語的允准机制为S>S>T。以“写毛笔”序列为例,“写毛笔”的宾语最初由于拥有部分受动性,获得了原型S的部分允准,高例频率使得它发展为局部原型S。“写钢笔”“写铅笔”等的可接受性均来自局部原型标准S“写毛笔”的允准。

(二)例示与局部原型的认知距离

从上文可知,“允准”是一个程度问题,它衡量的是该表达式在多大程度上符合已有的语言规约(即原型和图式特征),同时,这种允准不仅需要标准与目标在形式、语义上的符合,而且需要在所有方面和所有维度上均相符合。“写毛笔”序列可接受度递减的原因,是该系列成员的比对标准是局部原型S“写毛笔”,其例示“写钢笔”“写铅笔”“写粉笔”“写蜡笔”与局部原型的认知距离(cognitive distance)逐渐增加,因此,它们的可接受度呈现递减状态。

总的来说,认知距离是多维度综合性的判断,它的判断包括但不限于下列因素:

第一,是否处于同一认知事件中。通常情况下,兩个概念之间的认知事件数量越多,认知距离越大。“写钢笔”与S“写毛笔”可以视为同一个认知模型内凸显(profile)的不同工具实体。而“写粉笔”“写铅笔”“写蜡笔”则需要经历认知事件的转换。可以想象,一个人在书房练习书法、临摹字帖,“写毛笔”或“写钢笔”只是书写工具的不同;而“写铅笔”“写粉笔”所编码的认知事件就很难置于相似的场景中,它们更适合放置于教学的认知事件中,因此,它们与S的认知距离比“写钢笔”要远。

第二,可感知的相似性。不在同一认知场景下的两个节点,基于可感知的相似性也能被附带激活[7](P385)。两个概念拥有的可感知的相似性越多,就越容易被同时激活,认知距离就越近。在非受事宾语例示与局部原型的对比过程中,最明显的相似性有:

1.在形式上,非受事宾语严格按照局部原型提供的样式、音节进行类推,并且可替换的语法槽位置固定。

2.在语义上,可进入语法槽的词基本来自同一语义场,比如,在“写+工具宾语”中,“钢笔”与“毛笔”的物理性质或用途高度相似。

3.在分布与句法表现上,局部原型的拓展性基本决定了其例示拓展性的上限。比如,如果承认“很认真地写毛笔”是一个合格的表达,参照S“写毛笔”允准的例示,“写钢笔”“写铅笔”等都可以与类似的状语搭配;同理,如果“写毛笔”不能与动态助词“了、着、过”搭配,那么其例示也会受此限制。

4.在编码对象上,主要体现在语言表征规约化的现实情景的相似性,以及心理文化认同的相似性。“写毛笔”激活的并不仅仅是“书写的工具”,还有其表征规约化的现实情境。我们可以举出部分S“写毛笔”所表征的情境要素与文化联想,如“身处书房”“有别于常规记录工作”“书写内容非实用性”“艺术性行为”“修身养性”“综合素养”等。上述大部分的描述也适用于例示“写钢笔”编码的情境,而不适用于例示“写铅笔”“写粉笔”与“写蜡笔”。

由此可见,“写铅笔”等获得局部原型S允准,它们在很大程度上只是依靠形式上、语义上可感知的相似性。而“写钢笔”不仅与S处于同一认知模型中,不需要进行认知事件的转换,而且还拥有规约情景、文化联想方面的相似性,因此,它与局部原型的认知距离更近。总之,随着认知距离的增加,非常规宾语获得局部原型允准的可能性越来越小,可接受程度也越来越低。

五、结语

综上所述,本文主要是以原型的范畴化视角来分析汉语的动宾结构,研究表明,受事、材料、工具等宾语类型的区别,不是在于宾语所表征的客观的事物类型,而是在于宾语的受动性强弱。需要说明的是,以原型的范畴化视角认识汉语动宾结构,并不是否认传统分类方式的合理性,反而能进一步对它们作出解释。传统宾语分类方式归纳出的“材料”“工具”“处所”等宾语类型,实质上在内部都是非均质的。之所以能将它们用“材料”“工具”等进行分类,是因为这类语义角色在各类使用事件中,基于或多或少的受动性得以在宾语位置浮现(emerge)[26],高频出现的使用事件被固化后,便形成了言语类别的概括。“受动性”的原型特征反过来又制约着动宾结构的句法语义表现,使缺乏原型特征的非受事宾语不能被直接允准。因此,原型特征“受动性”在保证了汉语宾语多样性的同时,管控、限制着非常规宾语的能产性,使得看似有一种既定、先验的语言规则在背后运作。

参考文献:

[1]李临定.宾语使用情况考察[J].语文研究,1983,(2).

[2]徐枢.宾语和补语[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社, 1985.

[3]马庆株.名词性宾语的类别[J].汉语学习,1987,(5).

[4]孟琮,郑怀德,孟庆海,蔡文兰.汉语动词用法词典[Z].北京:商务印书馆,1999.

[5]袁毓林.汉语动词的配价研究[M].南昌:江西教育出版社,1998.

[6]袁毓林.一套汉语动词论元角色的语法指标[J].世界汉语教学,2003,(3).

[7][美]兰盖克.认知语法基础(第一卷)理论前提[M].牛保义,王义娜,席留生,高航译.北京:北京大学出版社,2013.

[8][美]罗纳德·W·兰艾克.认知语法导论[M].黄蓓译. 北京:商务印书馆,2016.

[9]张伯江.现代汉语的非论元性句法成分[J].世界汉语教学,2018,(4).

[10]任鹰.现代汉语非受事宾语句研究[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[11]张云秋.现代汉语受事宾语句研究[M].上海:学林出版社,2004.

[12]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社, 2007.

[13]Croft,W.Syntactic categories and grammatical relations:The cognitive organization of information[M].Chicago:University of Chicago Press,1991.

[14]Dowty,D.Thematic proto-roles and argument selection[J].Language,1991,(3).

[15]沈家煊.不对称和标记论[M].南昌:江西教育出版社, 1999.

[16]陈平.试论汉语中三种句子成分与语义成分的配位原则[J].中国语文,1994,(3).

[17]高云莉,方琰.浅谈汉语宾语的语义类别问题[J].语言教学与研究,2001,(6).

[18]江新,荆其诚.句法和语义在汉语简单句理解中的作用[J].心理学报,1999,(4).

[19]周国光.汉语儿童习得述宾结构状况的考察[J].语言文字应用,1996,(3).

[20]孔令達,丁凌云.儿童语言中体词性宾语语义成分的发展和相关问题的讨论[J].语言文字应用, 2002,(4).

[21]张伯江.论“把”字句的句式语义[J].语言研究, 2000,(1).

[22]王占华.“吃食堂”的认知考察[J].语言教学与研究, 2000,(2).

[23]吴淑琼.语法转喻的含义、特征和运作模式[J].外国语文,2011,(6).

[24]胡勇.“吃食堂”的认知功能分析[J].世界汉语教学, 2016,(3).

[24]邢福义.汉语里宾语代入现象之观察[J].世界汉语教学,1991,(2).

[26]Hopper,P.Emergent grammar[J].Berkeley Linguistics Society,1987,(13).

Prototype Features and Limited Productivity of Verb-Objection Structures with 1+2 Syllables

in the Chinese Language

Jiang Yuxin

(Chinese Language & Culture College, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract:Verb-object relationship in the Chinese language has always been a hot topic in linguistic studies. Previous categorizations fail to cover all kinds of object types and can not give a good explanation to the limited productivity of non-patient objects. Based on categorization by prototype, the present study examines verb-object relationship with “affectedness” as its prototypical feature, which can avoid above-mentioned problems. Relevant experiment testifies the presence of prototype effect is entailed in affectedness for construing verb-object structure, that is, the more affected an object is, the faster it would be construed. Moreover, the absence of “affectedness” accounts for the limited productivity of non-patient objects——core members receive full sanction from prototype while peripheral members can only be sanctioned by regional prototype that came from high token frequency.

Key words:cognitive linguistics;prototype category;verb-object relationship