基于部编教材的整本书阅读课程构建

2021-09-10陈敏

【摘要】本文以贵港市港南区第一小学“整本书阅读校本课程”建设为例,分析小学生整本书阅读校本课程建设的背景,阐述其建设体系并对其运用过程进行反思,以更好地构建和实施整本书阅读课程。

【关键词】部编教材 整本书阅读课程 课程建设

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)09-0057-05

何为整本书阅读?“整”既是对全书脉络的整体把握,也是对全书内容的深度思考,还是对全书写作目的的追问,以及对全书写作方法的习得。“本”不仅仅是指单独的一本,也指相关的许多书。就部编版语文教材的整本书阅读而言,主要是让学生在语文课程学习中,采用个性化的阅读方法,根据教材中的整本经典作品展开的,与文本、作者、教师、同伴之间对话的过程。追根溯源,整本书阅读最早是叶圣陶在他的文章《论中学国文课程的改订》中提出。他指出:“现在的国文教材似乎该用整本书的书,而不该是用单篇短章。”近现代,在语文学习中提倡整本书阅读的呼声也从未间断。尤其是部编版语文教材的出炉,更是把整本书阅读摆在重中之重的位置。然而,限于课时不足、管理不当、评价不到位、指导不细致等问题,整本书阅读一度停留在表层、浅层面上。课程建设是学校教学基本建设的重要内容,是有效落实教学计划的重要保证。因此,以课程的形式,从课程的目标、内容、实施、评价诸方面构建整本书阅读的体系,从而促进整本书阅读真正落地。

我校自2017年起,在部编版语文教材试用阶段就开始进行“基于学生语文素养的整本书阅读课例研究”的课题研究工作,以泰勒原理(又叫“目标模式”,即确定教育目标、选择教育经验/学习经验、组织教育经验、评价教育经验)为指导,构建了一套完整的整本书阅读校本课程体系,形成了不同课型的整本书阅读教学模式和教学策略,探索了整本书阅读的有效评价方式,促进了学生人文底蕴这一核心素养的提升,體现了学校对部编教材的深度钻研和灵活运用。

一、小学生整本书阅读校本课程建设的背景

(一)落实《中国学生发展核心素养》的需要

《中国学生发展核心素养》有六大素养和十八个基本要点。“人文底蕴”是其中的六大素养之一,属于“文化基础”的范畴。其内涵指学生在学习、理解、运用人文领域知识和技能等方面所形成的基本能力、情感态度和价值取向。具体包括人文积淀、人文情怀和审美情趣等基本要点。众所周知,部编版语文教材中所涉及的整本经典作品,相对于单篇文章而言,整本书具备文化内涵深厚且自成体系的特点。同时,整本书阅读还具备强大的文化学习功能。我国著名作家曹文轩认为“大规模的作品,在结构方式上,是与短幅作品很不一样的。短幅作品培养的是一种精巧和单纯的思维方式,而长篇作品培养的是一种宏阔、复杂的思维方式”。可见,整本书阅读是发展学生核心素养的不二途径。

(二)有效实施学校课程体系的需要

课程的研发是一件严肃而周密的事情,课程是预设的,不是生成的;课程是一个体系,不是一个方案;课程的品质在于质量,不是在于数量。我校在2017年建校之初,就开始构建基于核心素养的“求元”课程体系(“求元教育”是我校的核心理念。“元”是“第一”“开始”“善”“仁”“圆”的意思,“求元教育”就是追求卓越、追求融合、追求创新、追求和谐的教育;“求元”课程就是追求卓越、追求融合的,以提高学生核心素养、促进学生全面发展为目的的课程),围绕培养“有文化、有自信、有担当”的社会主义接班人这个课程总目标,进行了“文化基础”“自主发展”“社会参与”三大课程群的立体设计。这个课程体系的特点是把国家课程、地方课程和校本课程融为一体,互相支撑。就其中的校本课程开发而言,整本书阅读无疑为校本课程开发提供了广阔的舞台。

(三)落实语文课程标准的需要

《义务教育语文课程标准(2011年版)》在关于阅读教学的建议中指出:“要重视培养学生广泛的阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量,提高阅读品位。提倡少做题,多读书,好读书,读好书,读整本的书。”课标除了在阅读兴趣、阅读面、阅读指导等方面有明确的规定,在阅读量方面也有明确的要求:“小学1—2年级要背诵优秀诗文50篇(段),课外阅读总量不少于5万字。3—4年级背诵优秀诗文50篇(段),课外阅读总量不少于40万字。5—6年级背诵优秀诗文60篇(段),课外阅读总量不少于100万字。”因为一般小学语文课本每学期只有几十篇课文,如果仅局限于学习课文,那么根本满足不了学生的阅读需求,所以每学期各学校对学生课外阅读都有“量”的要求。就整本书阅读而言,如果只靠学生的自觉阅读,事实证明,很难达到课标要求。因此,以校本课程的形式推动整本书阅读,增强学生的阅读量,提高学生的阅读效果,尤为必要。

二、小学生整本书阅读校本课程建设的体系

根据泰勒原理,一个完整的课程体系,应该包含确定教育目标、选择教育体验(学习体验)、组织教育体验、评价教育体验四个部分。因此,基于学生语文素养的整本书阅读校本课程建设的体系,也应该包括课程目标、课程内容、课程实施和课程评价四个部分。

(一)课程的目标

1.课程总目标。作为一校之长,笔者在建校之初就明确表示,我校基于学生语文素养的整本书阅读校本课程的总目标是:“让学生通过整本书的阅读,倾听大师的声音,感受文字的魅力,习得读书的方法;通过分享,将一本书给个人带来的影响扩大到一群人,并在其中获得情感的润泽和精神的滋养,从而提高学生的人文积淀、人文情怀和审美情趣。”

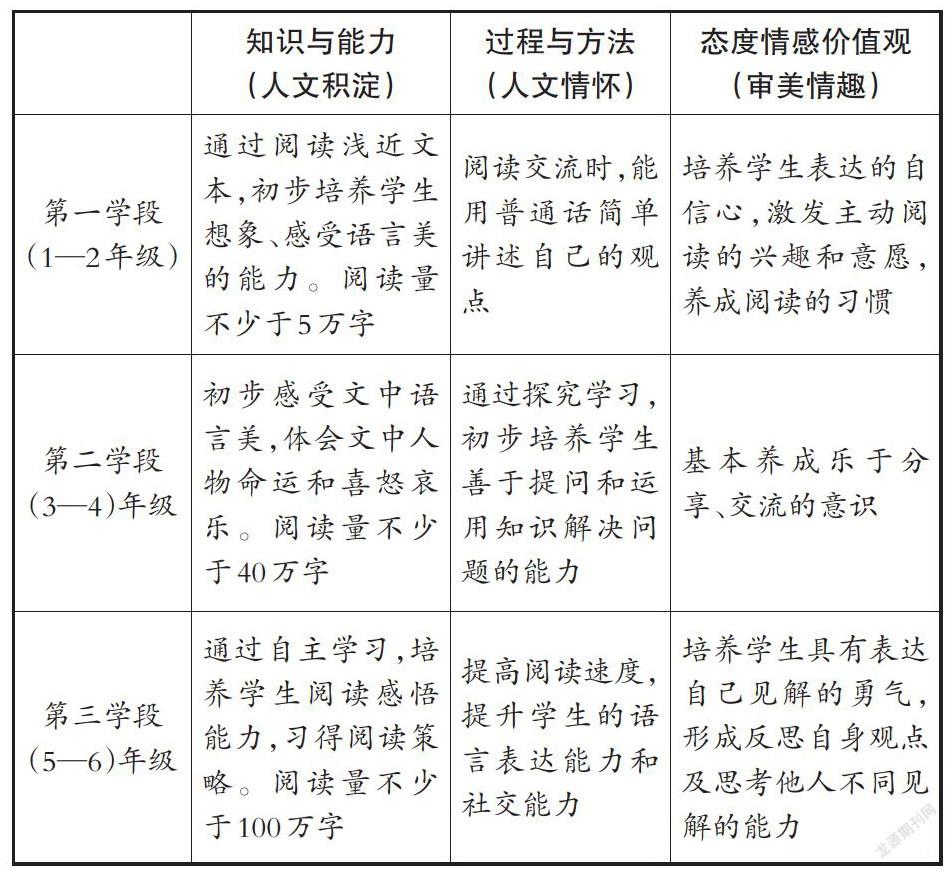

2.年段目标。实践证明,校本课程的落地,有了总目标还不行,还需要有切实可行的年段目标。经过对课标的研究和对学生的了解,我校的整本书阅读校本课程把课程标准中的三个维度和人文底蕴的三个方面融合在一起,确定了年段的课程目标。

(二)课程的内容

有了课程目标,学校提供什么教育经验最有可能达到这些目标呢?这就涉及课程的内容。对教材的选择,我校经历了一个不断筛选和甄别的过程。

1.确定教材选择的范围。学校从教育部指定必读书目和本年级语文教材“快乐阅读吧”推荐书目入手,结合各年段孩子的阅读兴趣,召开家长、年级组长、班主任、学生代表研讨会,从中确定每个学期每个年级的整本书阅读教材。如2019年春季期,一年级的阅读书目是《十万个为什么》、二年级是《宝葫芦的秘密》、三年级是《我的母亲叫中国》、四年级是《稻草人》、五年级是《中华经典诵读本》、六年级是《汤姆·索亚历险记》。2019年秋季期,一年级的阅读书目是《蚯蚓的日记》、二年级是《父与子》、三年级是《安徒生童话》、四年级是《中国古代神话》、五年级是《中国民间故事》、六年级是《童年》。

2.适当调整教材的内容。经过一年的实践,笔者发现,同一个年级选择同一本教材的好处是方便教学的统一进度、统一指导、统一分享和统一检查。但是,其弊端也逐渐显现:第一,同一书目,版本不同,内容也有所差别。如《十万个为什么》,它是少年儿童出版社在20世纪60年代初编辑出版的一套青少年科普读物。50年来,这套书先后出版了6个版本,内容亦随着版本的新出而不断更新。这就使教材在统一使用和指导上出现了难题。第二,只读同一本书,学生的阅读量有限。针对以上问题,学校课题组经过反复调查、研究、讨论,及时调整做法:采取同一班级一个学期或一个假期内整本书阅读的书目相同,版本也相同。但同一年级内,不同的班级之间,整本书阅读的书目不同,班级之间可以交换阅读。每名学生每学期至少可以阅读两本书籍。这样既方便统一教学进度,又显著提高了学生的阅读量,同时还节约了阅读成本。

(三)课程的实施

有了课程目标,又有了课程内容,那么,怎样才能有效地组织这些教育经验呢?我校的做法是“三统一”。

1.课型统一。学校根据阅读的进度和阅读的用途,整本书阅读共分为导读课、推进课、分享课和写作课四种类型。

(1)导读课。导读课一般在学生阅读之前,其目的是激发学生的阅读兴趣,让学生明确阅读的目的,制订阅读计划。教学流程包括整体感知、认识作者、阅读目录、绘制阅读地图等。

(2)推进课。推进课在阅读中进行,其目的在于推进阅读的深入化,教给学生阅读的方法,鼓励学生提出疑问,带着问题读书。“书本知识我来答”“精彩语段我来读”“绘本书签我来做”等方式适合在阅读推进课上实施。

(3)分享课。分享课在阅读之后进行,主要目的是分享阅读所得,激发学生新的阅读欲望。如我校李汉良老师执教的《汤姆·索亚历险记》阅读分享课上,李老师首先出示了汤姆·索亚五次冒险经历——“墓地试胆”“海盗生活”“鬼屋寻宝”“山洞迷路”“寻得金币”,让学生选择自己最感兴趣的一幕,用自己喜欢的方式向同学们介绍阅读心得。这样的教学既尊重学生的个性,又检查了学生阅读的情况。其次,李老师让不同的小组选择不同的分享方式,如“词语积累”“好句分享”“感情朗读”“学以致用”“情景再现”等。当时就有一个小组的学生选择用“书评”的方式展示阅读的成果,观点鲜明,思路清晰,语言流畅,让听课的教师沉浸其中。

(4)写作课。语文课程标准明确指出“语文课程是一门学习祖国语言文字运用的综合性、实践性课程”,要求教师在教学中注重培养学生听、说、读、写的能力。我校的整本书阅读写作课分两部分,一是“读”,二是“写”。“读”事件、“读”人物、“读”结构、“读”方法等,然后从中选择印象最深、收获最大的“点”展开写作。

2.时间统一。学校制订整本书阅读的校本课程实施计划,把每周三下午最后一节定为全校的整本书阅读时间。一般第一、二周为导读课,第三、四周为推进课,第五、六周为分享课,第七、八周为写作课。完成本班指定阅读指导书目后,开始在年级之间有计划地交换阅读书籍,如此循环,让学生的人文积淀不断得到夯实,人文情怀逐步加深,审美情趣得以形成。

3.策略统一。真正的阅读是通过文字提取意义,读者需要运用不同的阅读策略去感知、理解、思考。大量的实验表明,只增加儿童的阅读时间是不够的,还要在阅读整本书的过程中,运用一些促进儿童有效阅读的方法和技巧,即阅读策略。对此,我校根据本校学生的实际情况,制订了符合我校学情的整本书阅读策略(见上图)。下面,笔者以整本书阅读的四种课型为例,简要介绍不同课型的阅读策略。

(1)导读课中的“悬念”策略。悬念的意思是挂念,即读者、观众、听众对文艺作品中人物命运的遭遇、未知的情节的发展变化所持的一种急切期待的心情。亚里士多德说:“古往今来人们开始探索,都应起源于对自然万物的惊异。”导读课的目的是激发学生的整本书阅读兴趣,教给学生阅读的方法。因此,如果教师在导读课上不断设置悬念,这里留一个空白,那里留一个问号,吊足学生胃口,那么这节课就成功了。比如《汤姆·索亚历险记》,可以设置的悬念有:汤姆·索亚是个怎样的男孩?他经历了哪些惊险呢?结果如何?悬念可以是教师设置的,也可以是学生设置的。事实证明,悬念的设置可以培养学生表达的自信心,激发学生主动阅读的兴趣和意愿,使学生养成良好的阅读习惯。

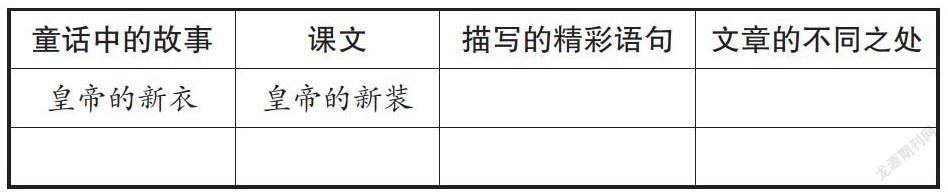

(2)推进课中的“联结”策略。联结,意思是联络、联系、结合、连接。在整本书阅读推进课中运用“联结”的方法,可以帮助学生建立整体性思维,使学生把课内与课外的知识结合在一起,培养学生的阅读感悟能力,使学生习得阅读策略。如阅读《童话故事》后,可设计“找一找,书中哪些内容与我们学习过的课文有关系”的问题,促使学生联系以前学过的知识来学习。如下表。

(3)分享课中的“分类”策略。当学生阅读完一本书时,教师引导学生通过分类的方法分享自己的阅读收获,可以初步培养学生想象、感受语言美的能力,使学生具有表达自己见解的勇气,形成反思自身的观點。《中国民间故事》中描写人物的词语很多,教学时可以引导学生按人物神态、人物品质、人物动作、人物心理等类别把词语抄写下来,然后寻找其中的规律,最后把发现的规律形成自己的观点与同桌分享。

(4)写作课中的“任务驱动”策略。即在学生阅读前,就给学生明确阅读后的写作任务或作文题目,以此带动学生阅读,做到读写结合。

(四)课程的评价

怎样才能确定这些目标真正得到实现呢?方法是评价。语文课程标准指出,对课外阅读的评价应包括阅读量、阅读面、阅读兴趣、阅读习惯、阅读品味、阅读方法和阅读能力几个方面。这就需要学校选择适合的评价方式,有的放矢地对学生整本书阅读情况进行评价。

1.学校层面对课程实施的评价,以量化表的形式进行呈现(见下页表格)。

2.班级层面对整本书阅读效果的评价,主要有三种形式:(1)口头测评。按照年段阅读目标,结合相关的策略与方法,对整本书的内容进行认真解读,找到最有價值的问题进行测评。比如,根据《宝葫芦的秘密》的文体特点、教学价值和学段要求,主要采用让学生大声朗读、话题交流和讲故事等方式开展测评。具体问题可以这样设计:

①请从《宝葫芦的秘密》里自选你最感兴趣的内容用自己喜欢的方式朗读出来。

测评意图:学生阅读《宝葫芦的秘密》这本书的好奇心来源于新知的发现,通过大声朗读喜欢的章节,去感知张天翼笔下的一个叫王葆的孩子的成长过程。

②书中有很多人物对话描写的地方,请你找出来和同伴一起分角色朗读,注意读出人物的特点。

测评意图:检测学生在阅读《宝葫芦的秘密》的过程中,对整本书各个章节的内容的感受和积累,检测学生整体感知、想象讲述的阅读能力。

在低年段,除了“读”方面的口头测试,还可以从“说”方面入手,检测学生的阅读情况。教师可以设置这样的话题引导学生进行交流,如:

①读了《宝葫芦的秘密》的故事,你觉得王葆是个怎样的孩子?

②怎样才能得到自己想要的东西?

③选择你最喜欢的一个故事,讲给朋友听。

④读着一个个有趣的故事,联系自己的生活,你得到什么启示?与大家分享你的体会。

测评意图:让学生了解故事主人公是个什么样的人,故事告诉我们什么样的道理。检测学生对《宝葫芦的秘密》文本知识的理解,引导学生关注文本与生活的联系。

(2)书面测评。书面测评是一种常用的测评方式,测评时需要根据学生的年段特点设定检测的难度,避免拔高要求,引起学生的畏惧心理。我校常用的测评方式有:表格式、卡片式、绘画式等。做手抄报和绘阅读地图也是一种有效的检测方式,如《十万个为什么》,教师可以根据阅读内容,引导学生用表格的方式整理书本的内容。(见下表)

[问题 答案 山羊为什么吃纸片 纸是用木材料制成的 恐龙吃什么 恐龙分为植食性和肉食性两种,大多吃植物 大熊猫为什么改吃素了 这和它的生活环境的改变有直接的关系 ]

如果学生阅读的是名家的著作,教师可以引导学生学会归类,然后进行整理,从中有所发现。如学生读的是叶圣陶的作品,教师可以这样引导学生:“找一找,我们学过叶圣陶写的哪些文章?”(见下表)

事实证明,指导学生梳理整本书的内容,引导学生发现作者写作的特点,可以检测学生对内容进行分析整合、评价鉴赏的能力。

3.活动展示。根据学生的年龄特点,设计一些学生喜闻乐见的活动方式,不仅可以激发学生的阅读兴趣,而且可以促进学生深度阅读。通常可以采取的形式有知识问答、讲故事、辩论赛、超级演说家、小品、课本剧等。各校可以根据需要来组织和设定。

三、小学生整本书阅读校本课程建设的反思

(一)课程运作的方法

校本课程作为学校整体课程体系的一部分,在运作过程中需要一定的方法。我校开设了专门的阅读课时,确保专时专用,解决了学生阅读时间不足的问题。学校举行经典阅读节,突出整本书阅读特色;布置亲子阅读单,促进亲子阅读活动的落地;开展送教下乡,推广整本书阅读教学模式;组织“阅读小达人”和阅读小报评比等活动,树立典型人物,增强学生的阅读获得感。

(二)课程运作遇到的问题及对策

课程运作之初,如果考虑不当、管理不到位,那么往往容易出现华而不实,阅读流于形式或者阅读停留在表面化、与语文教学脱节等现象。因此,整本书阅读课程的建设与实施,应该注意以下几个问题。

首先,整本书阅读课程的建设要有明确的目标,围绕目标探索适当的教学策略与方法。教学时最好做到一课一得。比如,高尔基的《童年》整本书阅读写作课,可以仅仅抓住人物心理描写来做文章。

其次,整本书阅读课程建设要注意书目的选择。书目选择的渠道很多,有教育部指定推荐书目、“快乐阅读吧”指定书目、书店中最受欢迎的儿童读物、学生和家长主动推荐的书目等。选择时要注意阅读的目的是什么,根据目的来选,最好结合部编教材的单元主题和语文要素来考虑。另外,课标中关于年段的阅读建议也是书目选择的依据。总之,书目的选择既要体现年段的要求,又要尊重学生的阅读兴趣和发展需要。

最后,整本书阅读的课程建设要注重阅读质量的评价,评价的维度应多元化。如阅读量的评价,可以按书本数量计,也可以按阅读的时间计。阅读面的评价可以通过问卷调查的方式考查。阅读能力的评价,可以用当堂检测、迁移运用、分享体会等方式检测。建立相应的奖惩制度,可以使整本书阅读评价形成长效机制。

由于整本书阅读校本课程的构建与实施是一项系统工程,因而需要学校有正确的课程价值观和学生观。应该建立适合本校学情的整本书阅读教学模式但是又不能“唯模式”;教学的策略是为教学目标服务;课程的评价科学与否直接影响校本课程建设的成败;等等。学校在课程运作时不能遇到问题就退缩,只有迎难而上才能取得真正的实效。

注:本文系2019年度贵港市港南区社会科学研究课题“基于学生语文素养的整本书阅读课例研究”(课题编号:GNSKKT2019B02)的阶段性研究成果。

【作者简介】陈敏(1978— ),女,广西贵港人,大学本科学历,正高级教师,现任贵港市港南区第一小学党支部书记、校长,研究方向为学校文化建设、校本研修、教师专业发展、语文教学改革。

(责编 黎雪娟)