对世界高水平男排比赛“一攻”及“再攻”的研究

2021-09-10王喆吕春松

王喆 吕春松

中图分类号:G842 文献标识:A 文章编号:1009-9328(2021)05-058-03

摘 要 在高水平男排比賽中,“一攻”的成功率比以往下降了很多。实际上各支强队的“一攻”攻击力却是在增强的,拦防能力进步更大,使得各队发接和攻拦防等实力差距逐渐缩小。另外,快速多变的掩护战术进攻在比赛中尽可能多地被使用,快球进攻成为“一攻”时得分最多的手段,它的得分作用或许是近阶段男排比赛中一个趋势。技术支撑着战术的完美实施,“再攻”时,超强的快速反击能力是强队的重要标志。

关键词 一攻 再攻 快速多变 快速反击

“发球带动拦防”,是在高水平男排比赛中发球队会用攻击力强的发球去冲击接发球队的一传,以此减弱对手“一攻”的攻击力。通过增大双方的“发接实力差距”来缩小双方的“攻拦防实力差距”。“一攻”是排球比赛得分率最高的形式,本方“一攻”不失或少失,让对方“一攻”多失,本方才能获胜。“一攻”攻不下,必须抗住对方的“反攻”,通过本方的“再攻”得分去阻挡对方的胜利。本文对2019年世界男排联赛总决赛6场高水平比赛中的“一攻”及“再攻”进行研究,从多方面收集相关数据进行研究与分析,进而提出一些高水平男排比赛进攻端相关的新看法,供大家参考。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

2019年世界男排联赛总决赛,美国对巴西、俄罗斯对波兰、美国对俄罗斯、波兰对巴西、美国对法国、波兰对伊朗共6场比赛的26局球。

(二)研究方法

1.视频统计法。通过视频对比赛中“一攻”及“再攻”具体实施效果的相关数据进行有针对性地统计。

2.数据处理法。对相关数据进行相应计算。

3.文献资料法。上网查阅大量有关排球进攻方面的论文进行参考。

二、对高水平男排比赛进攻的研究

(一)对“一攻”成功率的研究

2019年世界男排联赛总决赛的6场比赛,涉及球队共发动了752次“一攻”,扣死403次,“一攻”成功率为53.6%。这与多年前高水平男排比赛“一攻”成功率能够达到75%~80%存在很大差距。这引发了我们一系列思考,如男排比赛强队的进攻能力减弱了?发球队发球攻击力太强?各队的拦防能力有很大提升?事实上,“心二传”进攻战术形式在高水平男排比赛中大量运用使我们的许多排球观点发生了变化。多年前,我们认为接发球传到网前并靠近二传手才是到位的传球,而今接发球接到进攻线附近,远离二传手依然是好球。这么一看,接发球到位的范围扩大了。比赛中,高水平的二传手可以在远离球网处传出高质量的平拉开、短平快、近体快球给攻手扣。这些在以往被认为是调整进攻的难度球,现今的攻手们都可以轻松应对,扣球效果较好。应该说,有难度的进攻对于现今二传手和进攻手而言变得简单了。这种进攻在比赛中被强队大量运用。强队比赛“一攻”时,接发球到位了,球队更容易发动快速多变的战术攻。如果接发球是半到位,发动快速多变的战术攻同样流畅,在一些接发球半到位与不到位之间的球,很多强队仍然千方百计地发动战术攻,突袭性强,让对手难以防范。“快速多变”的进攻贯穿在强队比赛中。只有接发球很不到位的球,才会用暴露性强攻去攻击对手。高水平男排比赛“一攻”的进攻手段更加多样,进攻配合更默契,攻手的攻击力更强,男排的进攻能力同样随着时代的发展在进一步发展提高。目前,“一攻”成功率较多年前大幅度下降,这从另一面也反映出了世界男排攻防系统经过多年的磨砺,已获得了整体性提高。发球技术的提高带动了接发球技术的提高,“心二传”带动了进攻的提高,进攻带动了拦防的提高。本届赛事6场比赛的752次“一攻”中,被拦死50次,占比为6.6%;被拦回52次,占比为6.9%;被防起为201次,占比为26.7%;自己失误46次,占比为6.2%。隔网运动“攻强守弱”的规律不会轻易改变,但在男排比赛中我们发现“发球与接发球的实力差距”“攻拦防实力差距”都在缩小,比赛中运动员的发球战术性很强,发球攻击力很强,但运动员的接发球技术进步更大,拦防能力增强。

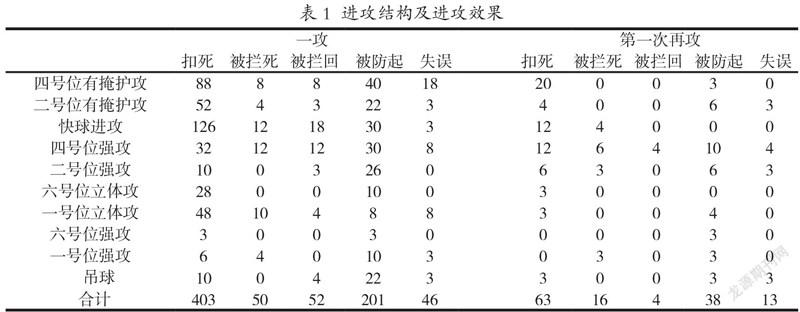

(二)对高水平男排比赛“一攻”时进攻结构的研究

6场比赛的“一攻”中,我们去除39次吊球,共发动其他进攻713次。左侧进攻256次,占比36.0%;中间进攻233次,占比32.7%;右侧进攻223次,占比31.3%。前排进攻568次,占比79.7%;后排进攻145次,占比20.3%。在713次进攻中,左侧进攻偏多一点。总体来看,左、中、右侧进攻还是相对均衡的。前排进攻数量大大超过后排进攻。752次“一攻”中有掩护战术攻打了551次,暴露性强攻和吊球共打了201次,占比分别是73.3%和26.7%。快球进攻打了189次,扣死126次,扣死率66.7%;四号位有掩护攻打了162次,扣死88次,扣死率54.3%;二号位有掩护攻打了84次,扣死52次,扣死率61.9%。它们是6场比赛“一攻”时使用前三多的进攻手段。有掩护战术攻是强队“一攻”时努力实现的,快球进攻次数在比赛中“一攻”时运用次数最多,成为得分利器,也多少打破了长期以来快球掩护为主,为其他进攻点创造机会的传统模式。四号位有掩护攻被拦被防的次数在增加,扣死率下降,多年来三号位快球掩护,二传手向两边传平拉开球这类进攻模式大量的使用,大家必定都会在拦防上去研究相应的应对方法。快球进攻从掩护为主变为得分为主,这恐怕是近阶段高水平男排比赛中的一种趋势。比赛中,有可能是长期习惯的原因,大家都不敢大胆拦快球,害怕二传利用快球掩护,向两侧分或传给后排队员,以至于快球进攻时一对一拦网或有很大缺口的双人拦网数量较多。都是世界男排的顶级强队,但是拦防快球进攻的方法并不多。排球比赛各进攻点的掩护牵扯对方拦防的作用是相互的,快球进攻为其他进攻点进行掩护,其他进攻点也同样可以为快球进攻掩护。归根结底,掩护作用的大小取决于各进攻点的进攻成功率。强队副攻手的进攻面很大,进攻技巧很丰富。“中远网高点快球”运用比较多,他们根据场上自己二传给球及对手拦网的具体情况,能快打的球都是一气呵成,干净利落。而有些不太到位的球或者对手拦网到位的情况下,他们会滞空“撑”一下,利用自己对球的掌控能力选择轻打线路、吊球,或是等对手拦网下落慢一拍扣,造对方打手出界,或是打对方“窝果”等。此时的动作可能并不漂亮,但扣球效果良好。特别是比赛中会出现一些接发球冲网很难再发动快球进攻的局面,但二传手敢传会传,攻手敢于配合,并扣球成功,如此会大大提升本队士气。

(三)对高水平男排比赛中“再攻”的研究

6场比赛中,第一次“再攻”次数134次,第二次“再攻”次数24次,第三次及以上“再攻”次数15次。男排强队之间比赛时以发球—一攻—反攻—再攻(第一次)—反攻这种回合不多的模式居多。比赛中第二次“再攻”,第三次“再攻”发动次数较少,我们将对第一次“再攻”进行重点研究。第一次“再攻”进行了134次,扣死63次,扣死率47.0%。去除9次吊球,余下的125次进攻中,左侧进攻59次,占比47.2%;中间进攻22次,占比17.6%;右侧进攻44次,占比35.2%。使用多的进攻手段有四号位强攻36次,扣死12次,扣死率33.3%;四号位有掩护攻23次,扣死20次,扣死率87.0%;二号位强攻18次,扣死6次,扣死率33.3%;快球进攻16次,扣死12次,扣死率75.0%。125次进攻中,有掩护战术攻62次,占比49.6%;暴露性强攻63次,占比50.4%。利用“快速反击”,“再攻”时应尽可能发动“快速多变”的战术攻是强队比赛时的共识。我们国家在几十年前就提出的“快速反击”理论被强队在实战中完美演绎。“快速多变”“快速反击”都是我国提出的战术思想,要将其在比赛中完美实现需要队员有好的技术支撑。多年的发展与磨砺,世界男排强队越做越好,而我们的男排却丢失了。暴露性强攻在男排比赛中同样重要,它是一支男排强队实力强劲的重要标志之一。“再攻”时,暴露性强攻效率的好坏,源自于运动员自身的勇气和扣球技巧。力量、高度、扣球手法、战术意识被强队运动员在暴露性强攻时很好的运用。扣球时,运动员利用对手拦网面出现的缝隙“打缝隙”;采用平打打指尖或打对手一侧手制造“打手出界”;对手拦网面有空挡就重打下手快一点,对方拦网面齐整,慢一拍打,利用时间差等对手拦网下落一些再打,以轻打、打线路、打对方防守空挡为主,或有意识打在拦网手上让球弹回保护起球再去进攻;“打吊结合”等。暴露性强攻凝聚了攻手的勇气、智慧和技巧。好的强攻效果源自于运动员的刻苦训练,源自于高强度的对抗与实战。

三、结论与建议

1.高水平男排比赛的“一攻”成功率在50.0%左右,比多年前下降了很多。这并不意味着近年来男排进攻能力出现了下降。“心二传”进攻战术形式在比赛中大量运用,推动了男排进攻的发展。男排“一攻”能力随着时代的前进在进一步提升。

2.高水平男排比赛“一攻”实力在提高,男排强队的拦防能力进步幅度更大。男排比赛比较突出的“攻强守弱”态势有一定的改观,“发接实力差距”“攻拦防实力差距”有一定程度的缩小。

3.高水平男排比赛“一攻”时,有掩護的战术攻是进攻的主流,接发球到位或半到位或接近于半到位都可以千方百计地发动有掩护的战术攻。进攻时“快速多变”的思想被运动员完美诠释。

4.高水平男排比赛中,各进攻点相映成辉、互相掩护。快球进攻成为第一进攻得分利器,它的得分价值将在近年来的男排比赛中得到进一步彰显。

5.高水平男排比赛“再攻”时,“快速反击”在强力技术支撑下,在战术上得以完美实施。“快速多变”“快速反击”都是我国提出的排球思想,强队充分吸收了这些思想并很好地付诸行动,但我们的男排却丢失了。

6.高水平男排比赛“再攻”时,暴露性强攻的效果好坏来自于攻手自身的勇气和扣球技巧。运动员扣球时利用“打缝隙”、“打快打慢”、“打手出界”、“打重打轻”、“打拦网手弹回保护起球再进攻”、“打吊结合”等手段,这些都凝聚了运动员的勇气、智慧和技巧。技战术在比赛中得以完美实施,源自于高强度的对抗与实战,源自于运动员的刻苦训练。

参考文献:

[1]孔涛.中国男排与世界强队一攻与防反得分能力特征研究[J].北京体育大学学报,2009,32(12):143-144.

[2]王喆.对当今世界高水平男排比赛中进攻的研究与分析[J].体育世界,2019(07):51-53.

[3]潘峰.中国男排与世界高水平男排比赛中技术运用差距的定量分析[J].北京体育大学学报,2018,41(08):97-104.