民族地区融入新发展格局研究

2021-09-07郑长德张玉荣

郑长德 张玉荣

[提要]服务和融入新发展格局是民族地区在新发展阶段,贯彻新发展理念,推动经济高质量发展的必然抉择。文章基于新发展理念,研究了民族地区服务和融入新发展格局的现状特点、比较优势和路径选择。文章首先给出了新发展格局与区域发展的分析框架,然后从产品市场、固定资产投资和旅游业三个方面分析了民族地区融入新发展格局的现状特点,再从禀赋结构和产业基础两个方面分析了民族地区比较优势的变化,最后提出了民族地区服务和融入新发展格局的路径选择的政策建议。文章的主要结论是民族地区外循环程度较低,对外开放水平总体上不高,内循环中以资源输出和产品输入为主,制造业发展有限。主要政策建议是:贯彻创新驱动发展战略,建设体现本地特色的现代化经济体系;积极对接和融入国家区域发展战略,推进民族地区协调发展,在协调发展中服务和融入新发展格局;在经济社会生态协同发展中推动绿色转型与发展;在全方位更高水平开放中服务和融入新发展格局;在包容性发展中实现共同富裕。

一、问题的提出与相关研究

服务和融入新发展格局是民族地区在新发展阶段,贯彻新发展理念,推动经济高质量发展的必然抉择。习近平总书记在广西考察时指出:“推动经济高质量发展,既要深刻认识贯彻新发展理念、构建新发展格局对推动地方高质量发展的原则要求,又要准确把握本地区在服务和融入新发展格局中的比较优势,走出一条符合本地实际的高质量发展之路”①。民族地区是我国的资源富集区、水系源头区、生态屏障区、文化特色区、边疆地区,也是我国相对贫困集中分布的地区,在国家宏观发展战略中具有十分重要的地位,服务和融入新发展格局有其自身的特点和优势,同时也面临一些约束。

2020年8月24日,习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上指出:“中国应推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。随后学术界展开了对“新发展格局”的深入研究,据中文社会科学引文索引检索,截至2021年6月2日,已发表480篇直接与新发展格局相关的研究论文,但关于民族地区服务和融入新发展格局的研究不多。黄泰岩、詹筱媛(2021)[1]在“民族地区同步实现现代化的战略思考”一文中,以2035 年民族地区与东部地区同步实现现代化远景目标为导向,针对目标定位与民族地区经济发展现状存在的差距,提出了必须把民族地区的现代化建设纳入国家构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局总体布局中加以推进的‘换道超车’现代化思路。另外,也有一些与具体民族地区省区相关的研究论文。这些研究中,侧重于描述性的论述,把理论与实证结合的研究不多。

本文基于新发展理念,研究民族地区服务和融入新发展格局的现状特点、比较优势和路径选择。第二节给出了新发展格局与区域发展的分析框架,第三节从产品市场、固定资产投资和旅游业三个方面分析了民族地区融入双循环的现状特点,第四节分析了民族地区比较优势的变化,第五节提出了民族地区服务和融入新发展格局的路径选择的政策建议。

二、双循环与区域经济发展:以产品市场为例

(一)国民经济的循环

新发展格局以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进,是“国内循环”与“国际循环”的“双循环”。在开放经济的四部门经济中,国民经济的循环如图1所示。[2](P.48)

图1 四部门经济中的国民经济循环

令S=储蓄,C=消费,I=投资,M=进口,X=出口,G=政府购买,T=税收,则开放经济的宏观经济均衡必须满足S+T+M=I+G+X,即C+S+T+M=C+I+G+X

从循环的角度看,C+I+G属于内循环,X+M属于外循环。 图2就是我国改革开放以来国民经济的“双循环”的演化。

图2 中国国民经济双循环的演化(1978-2019)

(二)双循环与经济增长:出口基础模型

关于双循环和经济增长的关系可以在输出基础模型(the export-base model)[3](P.124-126)的框架下进行分析。该模型是一种需求驱动 (Demand Driven Model)模型,其基本思想是将区域的产业部门按照是否向区域外“出口”产品和劳务而分成基础部门(输出部门)和非基础部门(服务部门),基础部门向非基础部门提供需求,区域经济的增长取决于基础部门和非基础部门的比例,这一比例越高,则区域经济增长率越高。

区域的总需求可分为两部分,即外部需求和为本地需求,即基本部门满足外部需求,非基本部门(服务部门)满足本地需求,用公式来表示就是:

YT=Yb+Yl

其中,YT为区域总需求,Yb为外部需求,Yl为本地需求。假设外部需求是外生变量,本地需求由经济的总支出水平决定,因为它包括为基本部门服务的部门和为城市居民服务的部门,因而有

Yl=a+bYT

从而有

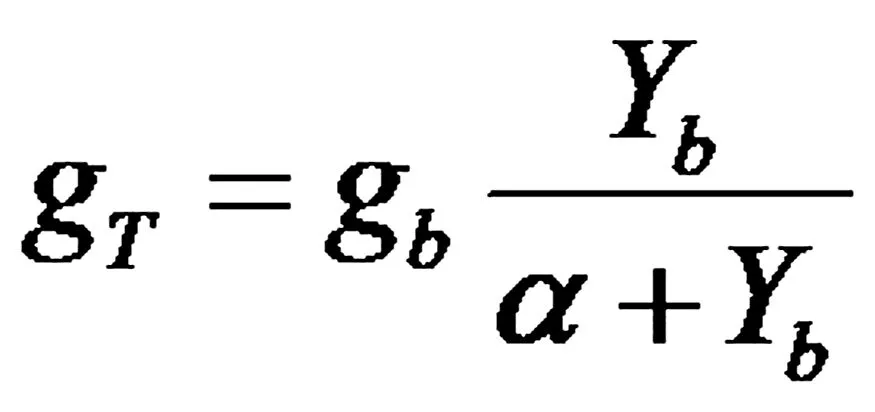

设gT=△YT/YT,gb=△Yb/Yb,则有

所以,区域经济的增长由区域外对地区基础部门出口产品的需求及其变动引起的。这种区域外需求的增长通过乘数作用而最终决定了区域经济的增长幅度。设N代表区域外的净需求,Bi代表国外的净需求,Br代表国内其他地区的净需求。那么依据该模型,有

这样,不同地区的区际贸易差额决定了区域经济发展速度,从而影响区域经济发展差距。

上述模型可以动态化:考虑区域总需求

Y=Yl(t)+X(t)-M(t)

考虑本地需求与收入的关系、进口与收入的关系存在时滞,设想它们由t-1时期的收入决定,因此有

Yl(t)=cY(t-1)

M(t)=mY(t-1)

于是有

Y(t)=(c-m)Y(t-1)+X(t)

这个差分方程的动态如图3所示。假设外部对本地产品的需求增长率不随时间的变化而变化(g>0,是常数),初始的收入水平假定为Y′,由于出口水平的增加,收入水平增加至Y*,即使假设区域初始的收入水平是Y″,同样的趋势也会出现。

图3 输出基础模型的动态均衡

根据我国现行的国民经济核算体系,地区支出法生产总值中的货物和货物净出口,除包括本地区国际收支平衡表中反映的对外名义进出口及与国外的非贸易往来部分外,还包括地区间货物和货物的流入流出,即省际贸易。设N表示地区生产总值中的货物和劳务净出口,Br代表省际贸易差额,Bi代表国际贸易差额,因此有(郑长德,2009)[4](P.361)

N=Br+Bi

Br=N-Bi

这里,地区的国际贸易差额数据采用按商品进口目的地和出口货源地统计的外贸进出口值。如果Br<0,则表示区际贸易处于逆差状态,反之,Br>0,就表示区际贸易处于顺差状态。

三、民族地区的双循环:现状特点

经济双循环内容丰富,从市场的角度看,至少包括产品市场、要素市场等方面。本节主要从产品市场、投资和旅游方面对民族地区(本文指民族八省区)参与双循环的现状进行简要分析。

(一)民族地区产品市场双循环

外贸进出口状况可以测度一个地区商品市场参与国际循环的程度。改革开放以来,民族地区对外贸易增长迅速,进出口总额从1978年的48584万美元,增长到2019年的15285123万美元,年均增长超过15%,贸易依存度(外贸进出口总额/地区生产总值)从1978年的2.58%,提高到2019年的10.50%。但与全国平均水平比较,民族地区对外贸易规模小,对外开放度低。1978年民族八省区外贸进出口总额占全国的2.35%,同年民族八省区地区生产总值占全国GDP的8.80%,到2019年这两个比重分别为3.34%和10.14%。1978年到2019年全国的贸易依存度从9.65%提高到31.85%,提高了22.2个百分点,而同期民族八省区贸易依存度只提高了7.92个百分点(图4)。

图4 全国和民族八省区外贸进出口总额与贸易依存度(1978-2019年)

民族地区产品市场的循环以国内循环为主,对外开放不足也可以从表1中看出。表1中用外贸进出口总额代表国际循环,国民收入支出法核算中最终消费(包括居民消费和政府消费)与资本形成总额之和代表国内循环,国际循环与国内循环的比率可以反映经济中商品市场参与国际循环的程度。可以看出,目前全国经济中,这个比率大体上为1/3左右,而民族八省区该比率最高的广西,没有超过20%,其余省区的比率均在10%以下,青海最低,2017年只有0.78%。

表1 全国与民族八省区的国内循环与国际循环

内循环中,民族地区以产品输入为主,呈现出区际贸易逆差(表2)。 图5分别绘出了青海省和宁夏回族自治区2000年以来的贸易差额,可以看出这两个省区的国际贸易差额为正,而省际贸易差额为负,且2011年以来,省际贸易差额扩大趋势比较明显。

表2 民族八省区省际贸易差额(亿元)

青海的贸易差额(亿元)

青海的贸易差额(亿元)

(二)投资市场

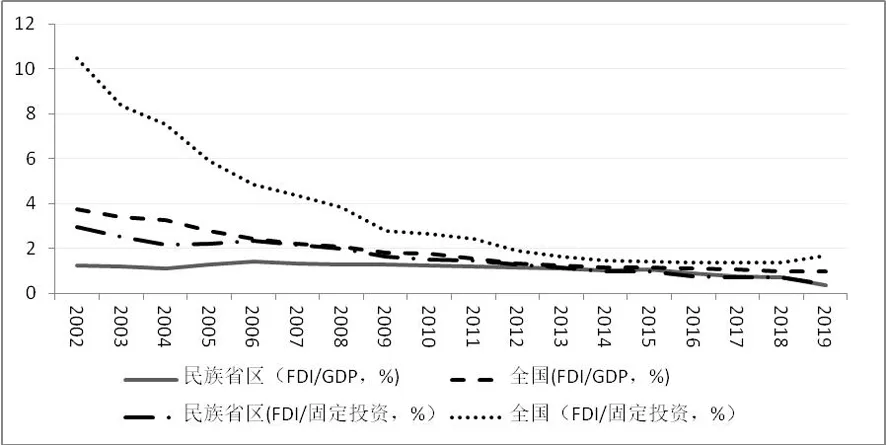

首先看民族地区实际利用外资的情况。据统计,2019年七个民族省区(不包括西藏)实际利用外资522233.4万美元,占全国总额的3.78%。根据数据的可得性和完整性,图6绘出了2002-2019年全国和七个民族省区实际利用外资与地区生产总值和固定资产投资间的比例,2019年实际利用外资占地区生产总值的比重,全国为0.96%,7个民族省区合计为0.36%;实际利用外资占固定资产投资的比重,全国为1.7%,7个民族省区合计为0.4%。因此与全国平均水平比较,民族地区利用外资比重低,在各种投资来源中不足1%,99%以上的全社会固定资产投资的资金来源于国内。

图6 全国和七个民族省区实际利用外资水平(缺西藏数据)

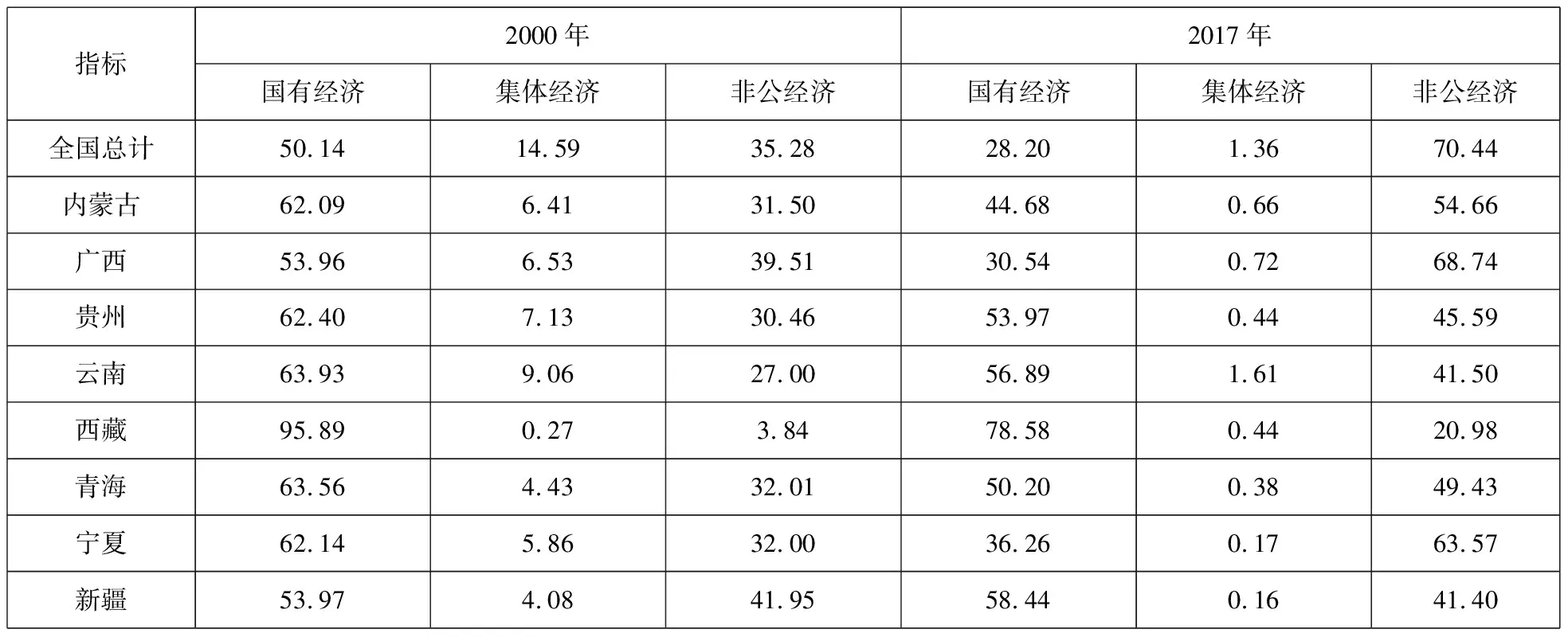

其次,西部大开发进入第二个10年时,着力于提高西部地区的自我发展能力,经过近10年的努力,民族地区的自我发展能力有所提升,但政府的财政自给率依然很低,因此民族地区区内投资主要来自区外资金,特别是国有经济的投资(表3)。

表3 全国及民族八省区全社会按经济类型分的固定资产投资构成(%)

最后,市场化资金外流。从资本的流动看,根据各地区支出法估计,民族八省区同时有大量资本外流(表4)。

表4 民族八省区支出法地区生产总值(2017)

(三)旅游市场

民族地区旅游资源丰裕度高,具有数量类型多、景点密度大,旅游价值高等特点,西部大开发以来,特别是近年来,经济发展带来城乡居民收入的大幅提升,假日制度的改革,旅游需求大幅增加,旅游基础设施建设的推进,民族地区旅游景点可达性得到根本提高,旅游服务的供给能力得到极大改进,供需推动,带来了民族地区旅游业的高速发展。表5列出了近几年全国和民族省区旅游收入占地区生产总值的比重(旅游依存度)和国际旅游收入与国内旅游收入的比率。从旅游收入占地区生产总值的比重看,民族省区已远超过全国平均水平,例如2019年旅游收入占GDP的比重,全国为6.69%,民族省区中内蒙古27.02%、广西48.22%、贵州73.46%、云南47.52%、西藏32.94%、青海18.93%、新疆26.73%。但从国际循环看,民族地区以国内旅游占绝对比重,国际旅游创收能力低,而且波动较大,例如2019年国际旅游收入/国内旅游收入的比例:全国为15.82%,而内蒙古2.03%、广西2.43%、贵州0.19%、云南3.32%、西藏3.49%、青海0.41%、新疆1.12%,远低于全国平均水平。

表5 民族省区旅游市场双循环

四、民族地区在服务和融入新发展格局中的比较优势

推动民族地区经济高质量发展,服务和融入新发展格局,必须准确把握民族地区在全国发展中的比较优势。

(一)禀赋结构

禀赋结构是一个地区的第一性(自然)、第二性(人文)及其组合。通过多年的快速发展,民族地区的禀赋结构发生了很大的变化。首先,归因于全国经济发展带来的城乡居民收入的大幅度提高、民族地区基础设施建设带来的可达性的大幅提升(时间成本的大幅度下降、通达安全水平提高)、可持续发展战略的实施,民族地区禀赋的生态价值、旅游价值、环境价值凸显(郑长德,2021)[5](P.226)。2021年3月7日习近平总书记在参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时指出:青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态。青海既是生态资源的宝库,又是生态安全的屏障,②习近平总书记关于青海的评价完全适用于其他民族地区;其次,在民族地区大规模固定资产投资,带来资本存量的大幅度增长(郑长德)[6](P.307-308);再次,教育与医疗卫生事业的发展,带来民族地区劳动力和人力资本禀赋的升级。这可以从人才区位商的变化看出。人才区位商定义为:某地区就业人员中大学本科及以上比例,全国就业人员中大学本科及以上比例。人才区位商的变化可以在一定程度上反映人力资本禀赋的基本趋势。表6给出了最近几年民族八省区人才区位商的变化。可以看出,虽然总体上民族地区人才资源不具有优势,但大多数省区的人才区位商显示人力资本禀赋结构的改进。最后,民族地区的技术禀赋,与全国和发达地区比较,差距大,但从纵向发展看,民族地区技术禀赋的提升还是较快的。

表6 民族八省区就业人员中大学本科及以上受教育程度的区位商

(二)产业基础

2020年底民族地区消除了现有标准下的农村绝对贫困,和全国一道如期建成了全面小康,这为民族地区服务和融入新发展格局打下了坚实的基础。张玉荣、郑长德(2021)[7]的研究表明,西部大开发以来,民族地区制造业生产能力得到大幅提升,与西部地区、中部地区发展趋势相同,呈现稳中有升的态势。利用静态、动态区位熵指数计算得到的民族地区增强型优势产业(即属于领先型产业,形成了一定的产业集聚,在国内属于领先水平,可以积极向产业链高端延伸)分别是:③

内蒙古:食品制造业、烟草制品业、石油煤炭加工业、化学制品业、黑色金属加工业、有色金属加工业。

广西:农副食品制造业、木材制品业、纸制品业、有色金属加工业;

贵州:酒饮料茶制造业、石油煤炭加工业、橡胶塑料制品业、非金属制品业、其他制造业;

云南:农副食品加工业、食品制造业、酒饮料茶制造业、文工体娱制造业,石油煤炭加工业、非金属制品业;

青海:化学制品业和非金属制品业。

宁夏:食品制造业、纺织业,石油煤炭加工业,黑色金属加工业,有色金属加工业。

新疆:农副食品加工业、纺织业、纸制品业、石油煤炭加工业、化学制品业、非金属制品业、有色金属加工业。

可以看出,民族地区具有比较优势的制造业主要集中在自然资源基础上形成的资源加工型行业和传统优势产业领域。

五、民族地区服务和融入新发展格局的路径选择

立足民族地区在全国构建新发展格局中的定位和比较优势,贯彻新发展理念,在服务和融入新发展格局中实现高质量发展。

(一)贯彻创新驱动发展战略,建设体现本地特色的现代化经济体系

创新是推动经济持续增长的永续动力。民族地区在过去几十年取得的发展成绩,主要是通过要素投入驱动。现在民族地区的跨越式发展已进入了一个新的阶段,从发展动力看,必须把创新发展放在十分重要的地位。

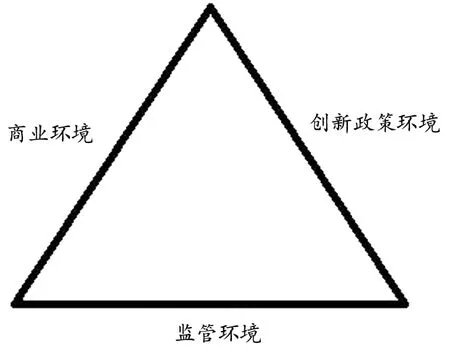

民族地区要成功地实现创新发展,有赖于一系列的因素,阿特金森和伊泽尔提出的“创新成功三角形”[8](P.365),包括商业环境、监管环境和创新政策环境(图7),创新成功取决于正确的组建创新三角形的各个方面。民族地区在创新成功三角形的三个方面都存在很大的改进空间(郑长德,2021)[9]。

图7 创新成功三角形

民族地区的创新发展,要能够充分发挥现有比较优势,创造新的比较优势。习近平总书记在参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时指出:“要结合青海优势和资源,贯彻创新驱动发展战略,加快建设世界级盐湖产业基地,打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地,构建绿色低碳循环发展经济体系,建设体现本地特色的现代化经济体系。”④根据民族地区在全国的发展地位,民族地区的创新应走绿色创新(green innovation)之路。在绿色创新中实现绿水青山就是金山银山。绿色创新是关注并实现环境可持续发展的创新模式,包括绿色产品创新、绿色技术创新、绿色金融创新、绿色制度创新等方面。例如,民族地区生态资源丰富,在把生态资源变为生态产品过程中涉及绿色产品创新和绿色技术创新,在民族地区资源开发过程中,要提高利用率,降低碳排放,提高碳汇能力,需要绿色金融创新,所有这些都是建立在一套绿色制度基础之上的。

(二)积极对接和融入国家区域发展战略,推进民族地区协调发展,在协调发展中服务和融入新发展格局

区域协调发展战略的目标方向是,要实现基本公共服务均等化、基础设施通达程度比较均衡、人民生活水平大体相当。而民族地区在这三个方面与全国平均水平比较,存在较大的差距。民族地区要实现区域协调发展一方面要积极对接和融入国家区域协调发展战略,另一方面要按照集中均衡开发模式,引导人口和经济活动向重点开发区域及区域性中心城镇集聚,而基本公共服务产品的供给实现空间上的均等化。

贯彻区域协调发展战略,首先应在制度层面,完善空间规划体系。在省域层面(青藏高原宜在跨省域层面) 实行全域多规合一、统一规划,优化国土空间开发保护格局,完善和有效执行主体功能区和生态保护红线制度。其次,依托重点交通轴线,以城市群为核心发展经济支撑带(区),促进人口集聚。民族地区的区域协调发展在空间上要以区域发展总体战略为引领,主动融入国家级经济带建设,同时根据民族地区的发展阶段和禀赋结构的变化,着力构建新的经济支撑带。第三,推进以人为核心的新型城镇化,坚持集中集聚集约发展,着力提升民族地区首位城市的带动辐射能力。新时期民族地区以城市群为核心促进经济集聚,发展北部湾城市群、呼包鄂榆城市群、黔中城市群、滇中城市群、宁夏沿黄城市群、兰州-西宁城市群、天山北坡城市群;建设国家门户城市、国际旅游城市。第四,加快边疆地区发展,建设沿边经济带。第五,发展飞地经济是民族地区区域协调发展的重要选择。民族地区的主体功能以及与技术前沿的距离和人力资本禀赋决定了某些产业的发展面临着禁入约束或限制性约束。同时对口支援政策又为民族地区的发展提供了重要的推动力。通过发展飞地经济,可以更紧密地联系援助地与受援地,更好地发挥对口支援对民族地区的带动作用。

(三)在经济社会生态协同发展中推动绿色转型与发展

民族地区的生态位决定了对国家生态安全、民族永续发展负有重大责任。因此,必须把生态保护放在首位,坚持生态优先、绿色发展的发展原则。根据民族地区在全国的生态位和绿色发展的现状特点,要深刻把握绿水青山就是金山银山的重要发展理念,大力推进绿色发展,努力实现绿色富民绿色惠民。习近平总书记指出,坚持绿色发展,就是要坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,努力实现经济社会发展和生态环境保护间的协同共进,为人民创造良好的生产生活环境。⑤

因此,民族地区的绿色发展,首先要深入实施主体功能区战略,推进形成绿色空间格局。根据主体功能区规划定位,构建科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局。坚持生态优先,推进民族地区的城镇化,走包容性绿色城镇化之路,把握好生产空间、生活空间、生态空间的内在联系,实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。其次,推动“生态+”模式的发展,推进产业结构绿色升级。习近平总书记指出,要加快建立健全“以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系”⑤。民族地区资源富集,矿产资源、旅游资源、生态环境资源具有种类多、品位高,空间分布上既相对集中又分布广泛的特点,只要开发方式恰当,完全能够实现益贫和绿色发展。推动“生态+”模式的发展,大力发展生态农业、生态工业、生态旅游,促进一二三产业融合发展,让生态优势变成经济优势,推进产业结构绿色升级,是民族地区建立“以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系”的必然选择。第三,推进生产方式绿色转型。要坚持以技术创新为先导,以资源能源节约和高效利用为抓手,全方位、全过程推进经济增长方式的低碳化和循环化,努力提高经济增长方式的绿色水平。第四,加快形成绿色生活方式。习近平总书记指出:“绿色生活方式涉及老百姓的衣食住行。要倡导简约适度、绿色低碳的生活方式,反对奢侈浪费和不合理消费。广泛开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区创建活动,推广绿色出行,通过生活方式绿色革命,倒逼生产方式绿色转型”⑤。据此,通过创建节约型机关、绿色学校、绿色社区、绿色家庭、绿色出行,形成绿色生活方式;完善绿色产品的推广和发展绿色物流,增加绿色产品和服务的供给。最后,加大生态环境保护与修复力度。

(四)在全方位更高水平开放中服务和融入新发展格局

新发展格局不是封闭的国内循环,而是更加开放的国内国际双循环。更高水平开放是构建新发展格局的强大动力之一。前面的研究表明,民族地区整体对外开放水平有待提高,“一带一路”建设使民族地区从对外开放的末梢走到了对外开放的前沿,为民族地区的全方位对外开放,提升对外开放水平,服务和融入新发展格局,深度融入世界经济体系提供了前所未见的历史机遇。民族地区的对外开放要以一带一路建设为着力点,坚持开放引领发展的原则,以推进“一带一路”建设为统领,构建陆海内外联动、东西南北四向开放的全方位开放新格局,把民族地区建设成为我国向西、向北、向南开放的重要基地和充满活力的沿边开发开放经济带。同时,构建包容性绿色开放模式,确保开放利益的共享和普惠(郑长德,2021)[10](P.316)。

(五)在包容性发展中实现共同富裕

服务和融入新发展格局,推动高质量发展,要与创造高品质生活有机结合。“始终把最广大人民根本利益放在心上,坚定不移增进民生福祉,把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来”。②

首先,通过高速、有效以及可持续的经济增长最大限度地创造就业与发展机会,这是共同富裕的基础。因此中央政府和经济发达地区的地方政府必须持续加大对民族地区跨越式发展的支持力度。

其次,持续支持基础设施建设,提高基础设施供给的稳定性、安全性和普惠性,进一步降低各民族交往交流交融的成本。基础设施持续提升是民族地区加快发展和融入新发展格局的主要着力点。基于民族地区目前基础设施建设取得的成就与存在的差距,中央政府和对口支援相关各方应继续加强对民族地区基础设施建设的支持力度,着力于提升基础设施的质量和普惠性。传统基础设施建设旨在补短板、提质量和惠民生。新型基础设施建设旨在培养新动能,助推数字化转型。

第三,持续加强基本公共服务供给,着力于提高基本公共服务供给质量的均等化。“要着力补齐民生短板,破解民生难题,兜牢民生底线,办好就业、教育、社保、医疗、养老、托幼、住房等民生实事,提高公共服务可及性和均等化水平。”②

第四,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。把实施乡村振兴战略作为推动少数民族和民族地区加快发展和融入新发展格局的重点任务来抓,着力巩固脱贫攻坚成果,做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接,推动民族地区乡村与全国乡村一道实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕,并将民族乡村打造成为展示中华民族多彩文化之窗、各民族交往交流交融之地、各民族共居共学共事共乐之所。

注释:

①习近平在广西考察时强调 解放思想深化改革凝心聚力担当实干 建设新时代中国特色社会主义壮美广西,https://www.ccps.gov.cn/tpxw/202104/t20210429_148525.shtml,2021年5月31日检索。

②习近平参加青海代表团审议,https://www.ccps.gov.cn/xtt/202103/t20210307_147825.shtml,检索时间:2021年6月2日。

③具体分析见张玉荣、郑长德:西部民族地区制造业比较优势的演变与发展探析——基于四次经济普查数据的分析,西南民族大学中国西部民族经济研究中心工作论文(2021)。

④习近平参加青海代表团审议,https://www.ccps.gov.cn/xtt/202103/t20210307_147825.shtml,检索时间:2021年6月2日。

⑤习近平:《推动我国生态文明建设迈上新台阶》,2019年01月31日 ,新华网。