社会组织信用信息监管如何创新

2021-09-03方俊喻帅

方俊 喻帅

[摘 要] 探索区块链技术在社会组织信用信息监管领域的应用模式,以促进对社会组织信用信息的有效监管。区块链技术所具备的去中心化、去信任化、时序回溯等技术与功能特征,在有效规避社会组织信用信息监管中存在的信息公开困难、信息不透明、监管主体单一、信息监管不全面、社会组织瞒报信息等问题上具有天然优势。区块链技术的特征优势与社会组织信用信息监管需求之间存在密切的耦合关系。在此基础上,基于区块链技术创新性地设计了社会组织信用信息协同监管应用模式与公益慈善捐赠场景下的资金流转信息溯源应用模式。区块链技术尚为新生事物,要实现其在社会组织信用信息监管领域的运用,需以理念变革为先导,树立合作共赢新理念;以技术为本,大力发展区块链核心技术;以法制为保障,优化技术运行的政策与法律环境。

[关键词] 区块链技术;社会组织;信用信息监管;耦合关系;合作共赢

[中图分类号] C939 [文献标识码] A [文章编号] 1008—1763(2021)04—0069—09

Abstract:Exploring the application pattern of blockchain technology in the field of social organization credit information supervision to promote the effective ness of supervision in social organization credit information. The decentralized, detrusted, time-series backtracking and other technical and functional characteristics of blockchain technology have natural advantages in circumventing the difficulties of information disclosure, opaque information, single regulatory subject, incomprehensive information supervision, and social organizations information concealment. There is a close coupling relationship between the characteristic advantages of blockchain technology and the needs of supervision in social organization credit information. On this basis it is to , innovatively designed the collaborative supervision model of social organization credit information and the application model of traceability of capital flow information in the scenario of public welfare and charitable donations based on blockchain technology. Blockchain technology is still a new thing. To realize the application of this technology in the field of supervision in social organization credit information, we must take the idea change as a guide and establish a new idea of cooperation and win-win; based on technology, vigorously develop the core technology of blockchain. With the legal system as the guarantee it is to, optimize the policy and legal environment for technology operation.

Key words: blockchain technology; social organization; credit information supervision; coupling relationship; win-win cooperation

一 引 言

近年来,我国各类社会组织发展迅速。截至2019底,全国社会组织数量达86.6万个,比上年增长6.0%[1]。同时,国家相关政策的调整和松绑也给社会组织发展创设了良好的外部环境,特别是党的十九大和十九届四中全会均强调要激发社会组织活力,发挥社会组织社会治理功能,推动治理重心向基层转移。这意味着从顶层设计的视角来看,社会组织是推进国家治理能力与治理体系现代化建设不可或缺的重要力量。社会组织参与公共治理和公共服务获得深厚的合法性支持。实践表明,社会组织在激发社会活力、创新社会治理、改进公共服务供给方式与质量等方面均发挥了重要的积极作用。但瑕不掩瑜,随着社会组织参与公共事务广度和深度的扩展,其负面问题也接二连三暴露出来。其中,社会组织违法失信问题尤为严重,如中药协会与鸿茅药酒事件、2020年新春抗击新冠肺炎期间湖北红十字会等社会组织,在机构运行管理、资产管理和组织活动与信用建设等方面的问题一度引起广泛的舆论争议。这些问题的出现反映出当前我国社会组织在自身建设与外部监管上还存在诸多不足,其中一个重要方面就是对社会组织的信用监管存在短板。信用,一般是指因遵守诺言而获得的信任。社会组织信用是指对社会组织履行职责与约定的能力与意愿的评价,是社会组织在承担公共事务活动过程中遵守诺言、履职践约程度所得到的公共评价。信用是社會组织的生命线,社会组织的失信行为不仅对捐赠人、志愿者、项目委托者、公共利益等造成了损害,还对社会组织本身及社会组织的整体公信力与发展力带来了严重影响与戕害。加强社会组织信用监管能够从外部向社会组织施加压力,推动社会组织行为合规化。因此,社会组织信用监管成为当下学界与社会各界普遍关注的热点话题。

社会组织信用监管的前提是要能够对其信用信息进行有效的收集记录与管理。在大数据时代,社会组织信用信息的来源非常广泛,包括登记机关、政府行政执法部门、司法机关、银行等在履职过程中获取的社会组织信用信息,既有社会组织静态的社会法人身份基本信息,也包括其在不同时段获得的奖惩、承接的公共服务项目等动态信息。社会组织信用信息监管就是对这一系列能够反映社会组织信用构成的信息实施监督管理,以实现社会组织行为活动的规范性,确保其正常履行职责,保障各方利益主体的合法权益。所以,建立健全信用信息监管体系是社会组织信用监管的重要基础。完善的社会组织信用信息监管体系不仅能够促进社会组织的健康发展,同时于国家治理体系和治理能力现代化建设、社会治理创新、相关人员合法权益的保障而言亦有重要意义。传统的“报告—年审”式社会组织信用信息监管模式已落后于信息时代发展需要,其在大数据时代背景下黯然失色,无法在面对海量数据信息时仍能够保证社会组织的守信失信都被记录并且全程留痕,不留死角。社会组织信用信息监管如何创新?这成为当下学术界与实务界普遍关注的热点话题。大数据的区块链技术应用恰逢其时。区块链因其具有“去中心化”“去信任化”“集体维护”等功能特征与不可篡改、公开透明、去中心化可溯源等技术特征,在信用信息的记录与运用上具有先天优势,特别是区块链上存储的数据具有高可靠性和不可篡改性,天然适用于社会公益场景中捐赠项目、募集明细、资金流向、受助人反馈等信息的公开透明,便于广泛接受社会监督。

既有的研究对社会组织信用信息监管的关注鲜少,主要聚焦于社会组织信息的披露与监管。早期的研究倾向于通过政府管制来促进社会组织信息披露,如祝建兵等认为政府对社会组织信息披露的管制能保证社会组织信息披露的充分与有效。政府可以通过制定信息披露管制的法律规范、直接披露相关信息、分析与评价信息披露质量、惩罚信息披露违规行为等路径来加强管制[2]。同时,研究者开始探究社会组织信息披露与监管体系和机制的构建。如程昔武等构建了由自愿性信息披露、强制性信息披露,以及补充性信息披露构成的社会组织信息披露机制基本框架,由社会组织决策层主导自愿性信息披露,政府作为监管者主导强制性信息披露,中介机构主导补充性信息披露,三者构成了社会组织信息披露的多方主体[3];程博构建了一个由“法律层—指南层—披露层”所构成的社会组织信息披露框架体系,并对每层进行了相应的设计,在该体系中,政府负责牵头,各个社会组织负责建设[4];颜克高等构建了由社会组织的信息披露、利益相关者的信息分析与共享和利益相关者的奖励与惩罚等三个模块组成的非营利组织信息披露机制,认为信息披露模块是非营利组织信息披露机制的核心部分[5];邵贞棋等认为社会组织信息披露包括自愿性信息披露、强制性信息披露、验证性信息披露,社会组织为了获取公共资源,自愿性信息披露本身就有机会主义,而强制性信息披露要求下,信息的被动加工处理过程也很难保证公允性,因此应引入社会中介服务机构如会计师事务所和第三方独立评估机构的验证性信息披露,以此对社会组织信息披露体系进行有效的补充完善[6]。近年来的相关研究则侧重通过量化分析手段探究影响社会组织信息披露质量的因素[7-8]。上述研究的出发点都是为了有效提升社会组织信用监管效能,促进社会组织公信力建设,但也存在不足:一是大部分研究所指涉的信息披露主体仍拘泥于社会组织本身,但实际上,司法机关、金融机构、新闻媒体等所掌握的信息亦是社会组织信息的重要组成部分,对社会组织信用信息监管与公信力建设十分重要;二是既有研究没有走出传统的仰赖政府监管的思维惯性,认为促进社会组织信息披露并对其进行监管的主体仍以政府为中心,即由政府颁布相关法规制度以产生强制力来敦促社会组织披露相关信息。故而,考虑到既有研究的局限性以及当前对社会组织信用信息监管的现实需求,同时鉴于区块链技术所具有的种种优势,本文期冀借助区块链技术的介入来重塑社会组织信用信息管理系统,推动社会组织管理方式由传统的单一行政监管模式走向新的协同共治模式。诚然,在这一协同共治模式下,政府的主导作用依然是十分重要和必要的。在政府主导下实现行政监管与社会监督的无缝对接,对社会组织信用信息建设形成倒逼机制,以此促进社会组织信用信息监管创新,营造健康良好的社会组织信用生态。

二 社会组织信用信息监管现存的问题

(一)社会组织信用信息不透明

社会组织的信用信息包括两个部分:一部分是社会组织的存量信息,如组织资产状况信息、组织架构与人员配置信息等;另一部分是社会组织增量信息,包括信用记录和运行状况,如财务状况、银行记录、政府和司法系统信息及其他公共信息。社会组织不同于政府组织和一般市场营利性组织,其通过多种渠道募集而来的各类资源本身具有公益属性,捐赠者自愿放弃对所捐资源的占有、使用、处分和收益等权益,作为受赠者的社会组织仅对这部分资源拥有管理权而不具备剩余价值索取权,由资源带来的物品或服务的最终受益者并非捐赠与接受捐赠双方,而是某一特定的受赠相对人。因此,所有者缺位和剩余追索权缺失导致社会组织在运作过程中缺少强有力的监督,这种组织特性带来的不完全产权就决定了对社会组织信息披露应具有更高要求[9]。尽管国家民政部已于2011年颁布实施了《公益慈善捐助信息公开指引》,但这针对的是慈善组织活动领域,无法对社會组织整体形成具有规范性的约束,而且这也只是一个部门规章,缺乏和正式法律相提并论的权威性,无法形成制度性规制力量。此外,我国社会组织近年来虽发展迅速,但整体上仍处于初级阶段,信息公开意识较薄弱,且当前也未提供信息公开的技术支撑,导致社会组织信息公开的成本较大,降低了社会组织主动公开信息的积极性。据中国基金会中心网2019年底组织的2019中基透明指数FTIFTI中基透明指数是一套综合指标、权重、信息披露渠道、完整度等参数,指标体系总共包含60个指标,由基金会中心网开发、清华大学廉政与治理研究中心提供咨询,反映我国基金会的透明水平。发布会公布的数据显示,在参评的7828家基金会中,社会组织基本信息披露度为64%。其中,人事管理制度、项目管理制度、财务管理制度披露度分别只有9.9%、11.4%和14.1%,项目信息披露度为37%,财务信息披露度为41%,项目信息与财务信息披露的完善空间较大。江苏省作为基金会数量较多,相关制度建设与信息公示平台建设相对良好的地区,其基金会信息披露量却不到10%,许多基金会仅公开年报摘要信息,大部分信息公开难以获取[10]。社会组织信用信息公开与透明度低导致的信息不对称是社会组织灰色交易与行为失范的重要根源。在社会公众看来,社会组织信用信息的公开透明度是社会组织公信力评价的重要参考[11]。诚如美国总统约翰逊所言:“任何人都不可能对可以公开的决定蒙上一个秘密的屏幕而不损害公共利益。”[12]56

(二)社会组织信用信息监管合力不足

当前社会组织信用信息的监管渠道主要由政府监管与社会监督两个方面组成。在政府监管方面,《社会团体登记管理条例》中规定社会组织的信用信息受到业务主管单位、登记管理机关、财政部门及审计机关等政府部门监管。可见,目前政府对社会组织信用信息的监管体系政出多门,这种叠床架屋式的监管体系往往会导致监管职能划分不清晰,多重、多部门监管实质上最后演化成了监管的越位错位和缺位。设计双重管理体制的初衷是既要充分发挥登记管理部门的监管责任,又要有效发挥业务主管单位的监管积极性。但在实际运行中,登记管理部门由于人员不足、经费短缺等方面的掣肘,更多的是负责对社会组织的登记注册管理而疏于日常监督;业务主管单位侧重对社会组织注册前的前置许可审查,无暇顾及对社会组织成立后的事务性监管,導致重登记轻监管的管理怪圈,政府监管的合力与效力自然也就无从谈起。在社会监督方面,无论是社会组织利益相关者还是媒体监督都有明显不足,因为相关法律并未要求我国社会组织必须接受社会监督。因此,社会组织对社会的监督普遍持消极甚至排斥态度,单方面延迟或是拒绝公布相关的信用信息。同时,对社会组织信用信息的监管也未充分利用大数据和信息技术的优势,使社会监督主体难以获取社会组织真实全面有效的信用信息,信息不对称导致社会监督往往被反向钳制。在此现实境况下,社会监督几成虚幻。当下社会组织信用信息的两方面监管力量在各自的运行过程中均存在诸多缺陷与困境,加上政府监管与社会监督事实上的“两张皮”现象,目前还未建立起政府与社会双方对社会组织信用信息的协同监管体系与模式,自然也就难以形成有效的监管合力。

(三)社会组织信用信息监管不全面

目前民政部门对社会组织信用信息的监管实践主要是黑名单制度和年审制。所谓黑名单制度,是指通过对社会组织不良行为的曝光,汇总形成社会组织违法失信行为负面清单,对失信社会组织采取重点监控的制度。如,2017年浙江省施行《浙江省社会组织失信“黑名单”管理办法(试行)》, 明确社会组织申请登记时弄虚作假骗取登记、从事以营利为目的的经营性活动、拒不接受或者不按照规定接受监督检查,或者在接受监督检查时隐瞒真实情况、弄虚作假等12项失信行为,社会组织若有失信行为,将被列入失信“黑名单”。这种方式虽能体现管理的实效性,但仅依靠制定失信行为清单的方式无法涵盖社会组织所有信用信息。2018年1月,国家民政部颁布实施《社会组织信用信息管理办法》后,黑名单制度普遍推广开来,各地社会组织管理局、民政局等部门纷纷建立社会组织信用信息管理网站,在线公示相关惩戒信息。这虽然具有操作方便、实现快速的优势,但只限于在信息公示中出现的违法行为,无法对社会组织的信用信息做到全面覆盖。所谓年审制,是指政府对社会组织信用信息的监管实行一年一度的审查制度,采取的是“社会组织报告—民政部门审查”的模式进行,这种年度例行“一次性”的审查活动的局限性是非常明显的,对社会组织的日常活动与机构运行状况信息的实时监管是缺位的。上述监督机制都只是对社会组织失信行为进行的事后惩戒性监督,这就为一些不法分子为非作歹提供了可乘之机:一方面,由于信息监督不全面不充分不及时,使不法分子能够有机可乘伪造国字号甚至是国际性组织的身份,截至2020年11月,民政部在中国社会组织网公布了离岸社团、山寨社团名录共1292家,这些山寨社会组织一般冠以“中国”“世界”等“大帽子”,与国内合法登记的全国性社团名称相近甚至相同,虽然它们名义上是非政府组织,但其实质在于巧立名目肆意敛财、弄虚作假、坑蒙拐骗,损害社会公众的合法权益;另一方面,事后的惩戒性监督难以有效遏制不法分子的违法活动,既无法挽救和弥补违法活动对市场秩序和社会稳定所造成的影响,也无法重塑社会组织的公信力。

三 区块链的本质特征及其与社会组织

信用信息监管的耦合性讨论

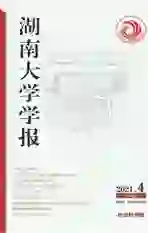

区块链技术由中本聪于2008年在一篇名为“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”的文章中首次提出,是支持比特币运行的基础[13]。所谓区块链技术,即以点对点(P2P)网络为基础,通过链式数据结构来验证与存储数据,利用分布式节点和共识算法来生成和更新数据的同时,以密码学的方式保证数据传输和访问的安全,并嵌入自动化脚本代码(智能合约)来编程和操作数据的一种分布式计算模式[14]。如图1所示,在区块链中,每一个终端代表一个节点,所有节点是平等的,都拥有一份完整的区块链数据副本,任何一个节点损坏都不会影响其他节点和整个网络的数据安全。每个节点上的数据库是一条由一个个区块所形成的链,在每一个区块内部记录着相关信息数据。区块链技术在社会组织信用信息管理方面的核心特征与技术优势集中体现在以下三个方面(见图1):

(一)去中心化——信息公开,全民记录

所谓去中心化是相对中心化而言,在中心化结构中,整个系统由中心节点控制,但这种结构往往十分脆弱,一旦中心节点发生故障或被摧毁,其他节点将同样被摧毁。区块链采用多中心的分布式结构来对数据进行验证、记录、存储、传输及更新,任何节点都是平等的,没有形成能够控制整个系统的中心枢纽,能够最大程度地实现全网连接。节点之间的活动信息无需经过任何中枢节点(权威机构)就能够在全网广播,使区块链网络中的每个节点都能记录并存储这些信息,且任何节点数据的损坏都不会影响到其他节点的数据信息。这就是区块链去中心化的分布式结构。这一结构能够在不依赖中央协调的情况下保证每一节点上信息的一致性,使每一节点都能够参与到数据的生产、记录、监管与传输中,使数据具有较高的可信度与安全性。去中心化中每个节点都拥有全网广播的权利与能力,通过全社会各组织、单位及个人在区块链网络上广播社会组织信用相关信息,扩大社会组织信用信息的来源,提高社会组织信用相关信息的公开量,从而有力改善社会组织当前信用信息不透明、公开程度低的问题。此外,由于每个节点都能记录并存储信息数据,有利于形成对社会组织信用信息记录与监管的广覆盖性。

(二)去信任化——防止篡改,协同监管

所谓去信任化,并非不需要信用,恰恰相反,是以某种技术手段来加持信任。在区块链中,即通过非对称加密、共识机制及可靠数据库来构建一个分布式账本,任何试图恶意欺骗系统的行为都将会遭到其他节点的排斥,使得各个节点无需通过第三方权威机构的信用背书与担保验证就可以构建形成点对点的信任关系,这在一定程度上取代了传统的信用建立系统。这种去信任化机制是去中心化的重要基础,由于传统信任关系的建立是在中枢机构的验证与担保下形成的,这一方面需要中枢机构保持足够的公信力来获得参与者的信任,另一方面随着参与人数的增加,中枢机构的协调成本与压力也将随之上升。此外,中枢的安全性将直接影响到整个信用系统的稳定性,使得这样一种信用系统有一定的潜在风险。所以,若想弱化这一中心机构的作用,就必须要建立一个更安全可靠的信任机制。在区块链中,由于去信任化共识机制的存在,若想修改账目信息,就必须获得大多数节点(51%及以上)的同意,随着参与者的增加,系統的安全性与修改难度也逐渐增加,对信息进行修改将变得极其困难,区块链的这一特性有助于实现价值转移和信用转移[15]。去信任化机制改变了传统的以政府为单一主体对社会组织信用信息进行管理的方式,将为实现对社会组织监管的全民参与提供重要条件,有力推动社会组织信用信息多主体协同监管机制与格局的形成。

(三)时序回溯——全面监督,辨别真伪

由上文的区块链层次结构示意图可知,所有的交易信息都存储在区块中,除此之外,区块中还含有时间戳、哈希指针等信息,通过时间戳与哈希指针就可以构建时间顺序链。因此,任何一笔交易都可以准确地回溯并定位其在区块中所处的方位,而且时间信息具有无法伪造与不可篡改的特性,能够充分保障数据信息记录的真实性。区块链技术的回溯机制为数据提供完整的证据链和可信任的追溯方式,能够在既保证数据的高度透明与公开的同时,又能有效地保护参与者的个人隐私[16]。利用这一技术特性,社会组织的交易与活动信息将变得可查可追溯,所有非法集资、非法使用资金的活动将在区块链上留下难以更改和销毁的记录。由于当前对社会组织信用的监管主要采用黑名单、失信惩戒等事后监管模式,目的是让社会组织意识到失信行为的代价远远高于收益,但如前文所述,这一监管模式一方面无法做到对社会组织信用信息的全面、细致监督,所以有些社会组织铤而走险、钻制度漏洞,提供虚假信息来掩盖自身的犯罪活动;另一方面,这种监管也无法弥补因社会组织的失信行为给行为相对人所造成的损害。区块链的时序回溯功能能够对社会组织的交易信息进行实时监控,有助于缩短案件调查时间,从源头上遏制虚假信息的生成。特别是对提供虚假信息的社会组织,通过区块链的共识机制能够辨识真伪,通过追溯机制,能够精准定位最初的信息发布者,有效避免信息不对称,以及由此引发的道德风险问题。

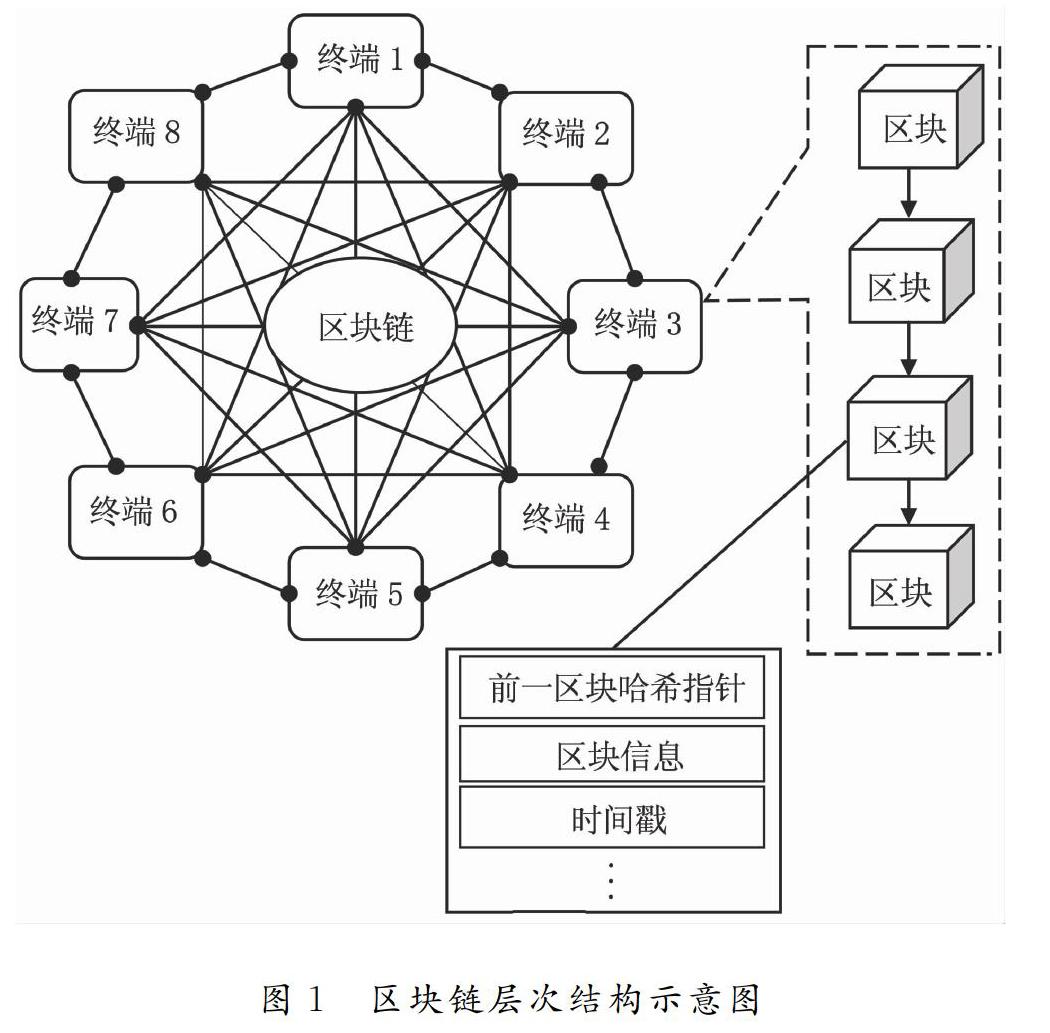

综合上述分析,发现区块链技术所具备的去中心化、去信任化、时序回溯等技术与功能特征在有效规避社会组织信用信息管理中存在的信息公开困难、信息不透明、监管主体单一、信息监管不全面、社会组织瞒报信息等问题上具有天然优势。这也是区块链技术有效应用于社会组织信用信息监管领域的创新体现。区块链技术的特征优势与社会组织信用信息管理需求之间存在密切的耦合关系,其耦合关系图如图2所示:

四 基于区块链技术的社会组织信用

信息监管应用模式方案设计

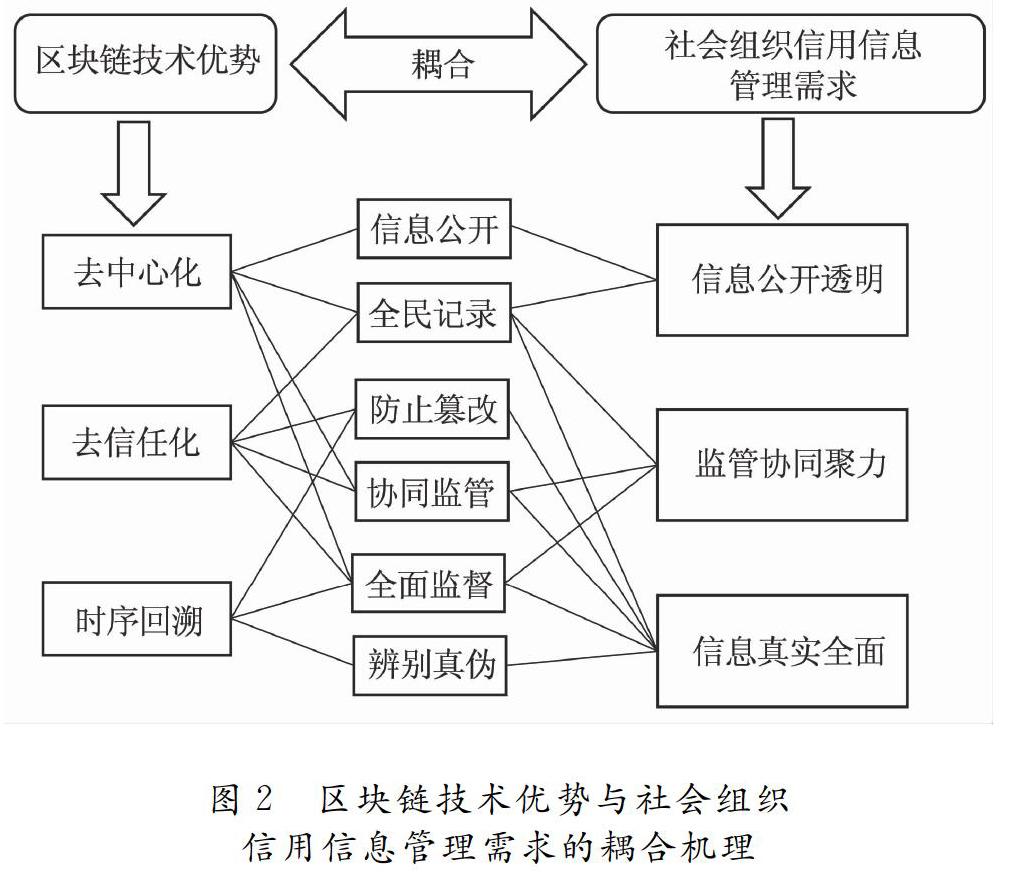

(一)社会组织信用信息协同监管模式

目前对社会组织信用信息的监管主要以政府部门为主,但大数据时代背景下,人人都有可能成为信息源;社会组织信用信息的来源亦趋多元化,单一主体已经无法应对海量数据信息的搜集与管理。同时,政府内部对社会组织信息管理存在职责边界不清晰、信息失真、监管滞后等问题,导致许多信息监管流程流于形式,无法有效发挥预期的监管效用。社会公众则因所能获得的社会组织信用信息有限、作为监督者被反向操控、缺失有效的制度保障和程序指引等实际监督难题的存在而监督乏力。加上社会组织对自身信息的选择性公开,瞒报、谎报、漏报等行为更是加大了社会组织外部监管的难度,也助长了其违法行为。因此,可以通过区块链技术构建社会组织信用信息协同监管机制,实现对社会组织信用信息的去中心化、多主体协同参与监管,增强社会组织信用信息的透明度与公开度。如图3所示。

将政府机构、司法机关、银行、评估机构、新闻媒体、社会组织、利益相关者、社会公众等相关主体通过区块链串联起来,链上的主体拥有不同的社会组织信用相关数据,其数据分享是双向的,有进和出两条路径,既可以将自身拥有的数据信息发布共享,又可以获取其他单位发布共享的信息。如,社会组织利益相关人就包括捐赠人、受益人,以及其他与社会组织有交易往来的单位或个人,可以通过区块链这一机制获取社会组织基本信息,政府机构对社会组织的审批、登记等行政管理信息、社会组织评估机构获取其信用评估信息、金融机构记录社会组织资产账款信息及新闻媒体与社会公众反馈的新闻舆论信息等,同时也可以将自己所拥有的信息与之对比验证,然后发布共享,从而实现链上主体之间的信息共享、自动抓取、自动对比、信息交叉验证。在这样一种机制下,任一主体若提供虚假信息,则会无法通过链上其他主体的验证,从而无法达成共识。若欲使整条链上各主体皆提供虚假信息则难度极大、造假成本极高,众主体合谋造假可能性近零。可见,利用区块链技术构建的社会组织信用信息协同监管模式能够达到社会组织信用信息透明全面、协同监管、数据真实可靠、信用相互背书的良好效果。

(二)社会组织资金流转信息溯源模式

这一模式的典型应用场景是公益慈善事业的捐助资金流转。当前,我国公益慈善事业蓬勃发展,但与此同时,其资金流转、账户信息管理等方面却仍旧采用传统监管模式,信息的公开度与透明度无法达到公众预期。如,慈善组织的善款从何而来,捐款者如何查询自己捐助的善款流向,捐助的善款是否被应用至真正的公益活动或是捐赠者指定的受益者等信息均缺乏可靠的和可溯源的查询渠道,在捐助者、慈善组织、受助人之间存在一道信息屏障,这一屏障一方面会影响捐助者的捐助积极性与捐助量,另一方面也为某些慈善组织提供了腐败的可乘之机。区块链中的时序溯源机制为解决这一问题提供了路径。可借助区块链技术构建慈善组织款项信息流转溯源机制,增强慈善组织受捐款项的透明度与可溯源性。捐款人与受益人使用区块链密钥即可查询慈善组织的款项来源信息、款项流转信息、款项使用信息。款项来源信息记录了捐赠金额信息、捐款者基本信息以及募捐项目基本信息等,可供捐款者核实和受益人查询,保证款项的真实可靠。款项流转信息详细记录了慈善组织对善款以及其他捐赠物资的相关信息,如资产管理信息、捐助项目信息、捐助金额信息、捐助对象基本信息等,保证了资金流转的公开透明,防止善款去向不明或用作其他非法用途。款项使用信息是对慈善组织善款与其他受捐资产使用情况的反馈,包括物资使用效果反馈、保值增值投资情况、款项使用情况明细等信息。捐款者可借此来监督慈善组织是否积极合理管理与使用受捐资产,是否将受捐资产真正用于公益领域并产生了相应的效益。这一机制能够让款项来源可溯、流转公开透明、效果及时反馈,并且相关数据永久保存,信息真实可靠,使慈善组织从受捐到捐赠资产的落地情况都能够被利益相关人员知悉,让整个公益事业操作流程变得透明公开。基于区块链技术的慈善组织款项信息流转溯源机制如图4所示。

五 区块链技术在社会组织信用

信息监管领域的实现条件

(一)理念先行——树立合作共治新理念

政府作为当前社会组织信用信息监管的行政主体,掌握大量有关社会组织的信用信息,从监管主体责任角度来看是必要的;但从监管主体构成角度来看,又是不够的。实践证明,由于客观上的信息占有不对称,加上政府本身在监管理念和监管模式上的滞后性,单一的政府监管的结果是“按下葫芦冒出瓢”。区块链技术的去中心化特征将打破传统的以政府为中心的信任网络。从实践样态来看,区块链技术在政府公共治理与社会公益事业领域的应用还处于起步阶段。要想实现区块链技术在社会组织信用信息管理领域的运用,必须以理念变革为先导,树立合作共治新理念。改革开放以来,市场经济繁荣发展,如今政府所面对的是一个利益多元化、社会事务复杂化及科技革新频率日益加快的社会。传统的全能型政府理念及其所导致的全面垄断式管理方式逐渐陷入高成本、低效用、难以及时回应社会诉求的困境,所以这种全能型政府单打独斗的旧理念已无法适应现代社会事务管理的要求,应树立与其他社会主体合作共赢的新理念,通过为其他社会主体提供良好的平台以促进公共事务管理主体多元化,实现合作共治的良好格局。管理主体的多元化能够丰富公共事务管理的手段,同时各主体所拥有的独特资源优势也能够为政府节省资源成本,提高管理效率,从而最终提升公共事务管理效能。在社会组织信用信息管理上,政府也应破除垄断型管理的旧理念,树立与其他社会主体合作共治的新理念。具体来说,一方面,为区块链技术在社会组织信用信息监管上的应用与发展创设良好的社会与经济政策环境与合作平台,将更多监管主体纳入社会组织信用信息监管领域;另一方面,逐步开放政府所持有的社会组织信用相关信息数据,加强与其他监管主体的沟通协作,通过开展小范围试点试验,总结试点经验,不断完善制度,逐步将成果推广至全国范围,将地方经验提升为国家制度。

(二)技术为本——发展区块链核心技术

区块链技术还是一个新生事物。目前我国对区块链技术的运用还处于初步探索阶段,虽然在金融领域已有较多研究与应用,但在政府公共治理方面的运用较少,相关技术条件也不十分成熟,如区块链的算力、存储带宽、吞吐量、政府数据公有链不能关闭、安全漏洞,以及错误修复等方面还面临诸多亟待攻克的技术攻关难题。所以,要实现区块链技术在社会组织信用信息管理上的应用,就需要发展区块链核心技术,大力支持区块链的软硬件核心技术研发,与各大科研机构合作,积极培育政府的区块链应用技术人才,从而为区块链技术在社会组织信用信息管理上的应用提供良好的技术环境与人才支撑。

(三)法制保障——健全政策与法律制度

区块链技术是一种新技术,随着该技术的发展与在社会组织信用信息监管领域的广泛深入应用,现行法律制度和政府监管政策将难以适应区块链技术的发展要求。因此,应健全政策与法律制度,以保障这一技术对社会组织信用信息监管的合法性、有效性和安全性等。一方面,应积极出台将区块链应用于社会组织信用信息监管领域的相关法律法规,同时,对社会组织监管的相关法律做出相应的调整,确保这一技术在该领域应用的合法性。为此,相关政府部门出台以区块链技术管理社会组织信用信息的相关政策文件并鼓励地方先行,进行试点试验,在实践中不断总结经验,完善相关法律制度。另一方面,由于区块链技术在社会组织信用信息监管的应用中具有去中心化、去信任化及监管主体多元化等特征,因此,在相关风险发生后的问责、个人隐私、数据安全等方面在法律层面上存在较多漏洞。法律制度应重点关注区块链技术应用于社会组织信用信息监管后的安全性与有效性问题,强化风险监管与问责,保障该技术的良性应用,充分发挥其效用。美国于2018年将金融领域区块链应用的监管重心放在利用数字货币的犯罪行为的防范问题上,开展“数字货币净化活动”,通过提前防范来预判区块链在相关行业的应用风险。他山之石,可以攻玉。我国也应及早建立区块链在社会组织信用信息监管领域应用的风险预评估机制,减少相关犯罪事件的发生。对各监管主体在区块链上的行为与活动应有相应的法律制度进行规范,明确各方主体的权利与责任。总之,政府基于促进社会组织良性发展、维护公共利益的目的,根据区块链技术的发展要求对现行法律规范进行适应性修改或出台新的法律法规政策,为区块链技术在社会组织信用信息管理的应用提供良好的法制环境。

六 结 语

当前社会组织发展迅速,但对社会组织信用信息的监管却明显滞后于社会组织良性发展的要求。面对社会组织信用信息监管过程中出现的各种问题,新的管理模式、方法及实现路径乃众所期盼。区块链所具备的去中心化、去信任化、时序回溯等核心技术特征及其所能实现的技术效果同目前社会组织信用信息监管需求间存在密切的耦合关系。区块链技术在社会组织信用信息管理的应用能够有效解决社会组织信用信息监管“黑洞”问题。区块链可构建起社会组织信用信息协同监管模式,扩充社会组织信用信息监管主体,在丰富社会组织信用信息来源的同时增强信息的可靠性验证。同时,区别于传统的以政府为中心的行政管控型监管模式,可通过链上单位数据共享、自动抓取、自动对比、信息交叉验证等技术,达到社会组织信用信息公开透明、多主体协同监管、信息真实可靠等效果,实现以新的管理模式有效解决当前社会组织信用信息公开透明度低、监管不全面、监管难聚力等问题。在慈善公益捐赠场景下,面对目前慈善款项流转过程及去向不透明等问题,区块链技术因其所具备的时序溯源机制能够实现对慈善组织受捐款项来源可溯、数据永久保存、信息真实可靠、流转公开透明、效果及时反馈等效果而成为新的解决工具开发路径。目前区块链技术在金融信贷、资产流转、法定数字货币等领域都有广泛应用,随着区块链技术的日益成熟与应用领域的不断拓展,区块链已从最初的概念宣传逐渐发展到服务实体经济与社会治理的阶段。未来,区块链技术将随着法律政策体系的不断完善而逐渐被深入应用至社会生活与经济发展的诸多领域,在社会组织信用信息监管过程中应用区块链技术从长远来看亦乃大势所趋。要实现区块链技术有效促进社会组织信用信息监管创新,政府首先要摒弃迷信行政监管的旧理念,树立多元合作共治新理念;其次,应以技术为本,着力推动区块链技术产业发展与人才培养,为这一技术的应用提供环境支持与人才保障;最后,以健全法制為抓手,通过良好的政策与法律制度环境确保区块链技术能够在社会组织信用信息监管领域发挥预设作用。

需要指出的是,本文关于区块链技术对社会组织信用信息监管的探讨与相关模型的构建主要是针对社会组织整体运行情况进行讨论,但基于我国社会组织数量庞大,种类繁多,性质不同,其组织形式、活动领域与运作模式各异的事实,在当前我国渐进式的改革和转型框架下,不同类型的社会组织所面临的公共资源配置、政策支持环境和横向协同水平具有显著的差异[17]。因此,对区块链技术在差异化社会组织信用信息监管问题上的研究必须进行细分,针对不同属性或类别的社会组织,运用区块链技术构建出各具特色监管模式差序格局。

诚然,社会组织信用信息监管在现实世界之所以存在诸多漏洞,原因是多方面的,有的是社会组织本身主观故意所致,有的是监管主体能力不足、监管模式存在问题所致,仅靠区块链技术的介入难以一了百了地解决问题,但这丝毫不影响区块链技术的介入对社会组织信用信息监管创新研究的价值贡献。相反,正是这一技术的引入为当下前沿性的社会组织信用信息监管创新研究打开一扇窗。未来的研究可深度关注区块链技术在社会组织信用信息管理上的实践案例与实证分析。此外,对相关适配性政策制度与法律规范的研究也是后续研究的可虑方向。总之,将区块链技术应用于社会组织信用信息监管的研究目前还处于起步阶段,其应用模式、技术基础、法规政策支持等方面还有待进一步深度研究。区块链技术所拥有的一系列技术特征与优势决定了其在社会组织信用信息监管领域具有广阔的前景,区块链技术与人工智能、大数据、云计算等新技术的深度融合将为社会组织的信用信息监管与信用机制建设带来更多的机遇与技术支撑。如何把握机遇做好技术应用开发以促进社会组织信用建设与良性发展,有待各位研究者不遗余力贡献心智。

[参 考 文 献]

[1] 中华人民共和国.2019年民政事业发展统计公报[EB/OL].(2020-09-08)[2020-11-04].http://images3.mca.gov.cn/www2017/file/202009/ 1601261242921.pdf.

[2] 祝建兵,陳娟娟.非营利组织信息披露的政府管制[J].理论与改革,2009(2):72-74.

[3] 程昔武,纪纲.非营利组织信息披露机制:一个理论框架[J].财贸研究,2008(4):111-117.

[4] 程博.营利组织信息披露系统体系设计[J].情报杂志,2012(1):156-160.

[5] 颜克高,陈晓春.非营利组织信息披露机制的理论构建[J].华东经济管理,2010(12):122-125.

[6] 邵贞棋,赵西卜.社会组织信息披露的框架体系研究[J].中国行政管理,2020(9):91-96.

[7] 刘丽珑,李建发.非营利组织信息透明度改进研究——基于全国性基金会的经验证据[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,2015(6):91-101.

[8] 程博.官方微博与非营利组织信息披露质量:自媒体真的有治理效应吗?[J].现代财经(天津财经大学学报),2019(7):52-67.

[9] 程博.非营利组织信息披露及其治理机制研究[M].北京:经济科学出版社,2018.

[10]中国基金会中心网.2019中基透明指数FTI[EB/OL].(2019-12-19)[2020-03-27].http:∥fti1.foundationcenter.org.cn/PDFFile/FTI2019Conference.pdf.

[11]姚锐敏.困境与出路:社会组织公信力建设问题研究[J].中州学刊,2013(1):62-67.

[12]王名扬.美国行政法[M].北京:中国法制出版社,1995.

[13]Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer electronic cash system[EB/OL].(2008-11-01)[2020-02-20].https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

[14]Massimo Di Pierro. What is the blockchain?[J].Computing in Science & Engineering, 2017(5): 92-95.

[15]Benedikt Notheisen, Jacob Benjamin Cholewa, Arun Prasad Shanmugam. Trading real-world assets on blockchain[J].Business & Information Systems Engineering, 2017(6): 426-428.

[16]Francesco Restuccia, Salvatore DOro, et al. Blockchain for the internet of things: Present and future[EB/OL].(2018-01-18)[2020-03-26].https://arxiv.org/pdf/1903.07448.pdf.

[17]黄晓春,周黎安.政府治理机制转型与社会组织发展[J].中国社会科学,2017(11):118-138+206-207.