妊娠相关颅内静脉窦血栓的发生发展与患者血清D-二聚体水平的关系

2021-08-21陈守琴董巨浪郑迅风赵继泉帅建刚陆锡洲

陈守琴,董巨浪,郑迅风,赵继泉,帅建刚,虞 云,陆锡洲

(佛山市第二人民医院,广东 佛山 528000)

妊娠相关颅内静脉窦血栓(cerbral venous sinus thrombsis,CVST)是临床上十分少见的缺血性脑血管病。该病具有诊断困难、难治愈等特点。临床上对CVST的误诊率极高,致使患者的病死率较高,部分存活患者还会出现较多的后遗症(如智能障碍、肢体活动障碍等)。有研究表明,对CVST患者的病情进行早期诊断和早期治疗,可显著降低其后遗症的发生率及死亡率[1]。因此,选择一种有效的检测指标对CVST患者的病情进行早期诊断对降低其死亡率、改善其预后具有重要的意义。血清D-二聚体是临床上常用的凝血分子标志物之一,主要用于纤溶亢进、高凝状态的诊断中。血清D-二聚体的水平与罹患血栓性疾病具有密切的关联性。有研究表明,进行血清D-二聚体监测能够明确患者是否发生血栓性疾病、是否处于血液高凝状态等,对评估其预后和为其选择治疗方案均具有重要的指导作用[2]。本次研究主要是探讨妊娠相关CVST的发生、发展与患者血清D-二聚体水平的关系。

1 资料和方法

1.1 一般资料

本次研究的对象为2006年1月至2016年9月期间在佛山市第二人民医院就诊的32例妊娠相关CVST患者。本次研究对象的纳入标准是:1)患者的病情符合《颅内静脉系统血栓形成诊断和治疗指南》中的相关诊断标准,并被确诊。2)患者处于妊娠期。3)患者孕前的身体健康,无毒麻药的应用史和酗酒史。4)患者的各项相关资料完整。本次研究对象的排除标准是:1)合并恶性肿瘤的患者。2)存在严重认知障碍的患者。3)精神疾病患者。4)临床资料不完整的患者。5)合并血液系统疾病及造血系统疾病的患者。按照疾病的危险程度将这32例患者分为低危组(n=12)、中危组(n=10)和高危组(n=10)。低危组患者的年龄为25~36岁,平均年龄为(30.51±1.03)岁。中危组患者的年龄为26~36岁,平均年龄为(31.22±1.54)岁。高危组患者的年龄为27~36岁,平均年龄为(31.98±1.41)岁。三组患者的一般资料相比,P>0.05,具有可比性。

1.2 研究方法

对三组患者均进行血清D-二聚体检测,方法是:1)采集患者2 mL的肘静脉血注入用枸橼酸钠抗凝管内作为检测标本。2)以3000 r/min的转速对检测标本进行10 min的离心处理后,提取血清,并将其置于零下80℃的温度下保存待检。3)使用由上海太阳生物技术有限公司提供的试剂盒(采用双抗体夹心固相酶联免疫吸附试验法)测定血清中D-二聚体的含量,所有操作均严格按照试剂盒说明书进行。对三组患者均进行抗凝治疗,方法是:1)先一次性为患者静脉注射6000 U的肝素钠,再使用600 U/kg的肝素钠对其进行维持性静脉泵注。在进行静脉泵注的过程中,每隔2 h对其进行1次凝血酶原时间监测,再根据监测结果为其调整肝素钠的用量和进行泵注的速度。2)使用180 IU/kg的低分子肝素钙(批准文号为国药准字H20060190,生产企业为深圳赛保尔生物药业有限公司)对患者进行皮下注射,2次/d。在此期间,无需对患者进行凝血功能监测。

1.3 观察指标

观察三组患者血清D-二聚体的水平及预后。预后指标包括治疗效果和病情加重情况两个方面。将患者的治疗效果分为治愈、有效和无效三个等级。1)治愈:治疗后,患者颅内压的水平恢复至正常水平,且未出现神经功能障碍等症状。2)有效:治疗后,患者颅内压的水平基本恢复至正常水平或与治疗前相比其颅内压水平下降的幅度大于40 mmH2O,其临床症状明显改善。3)无效:治疗后,患者颅内压的水平及临床症状均无改善或其症状在加重。

1.4 统计学方法

对本次研究中的数据均采用SPSS 28.0统计软件进行处理,计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 三组患者血清D-二聚体水平的比较

低危组患者血清D-二聚体的平均水平为(0.61±0.05)mg/L,中危组患者血清D-二聚体的平均水平为(1.54±0.52)mg/L,高危组患者血清D-二聚体的平均水平为(3.25±1.32)mg/L。低危组患者血清D-二聚体的水平低于中危组患者和高危组患者,中危组患者血清D-二聚体的水平低于高危组患者,P<0.05。详见表1。

表1 三组患者血清D-二聚体水平的比较(mg/L,±s )

表1 三组患者血清D-二聚体水平的比较(mg/L,±s )

组别 血清D-二聚体的平均水平低危组(n=12) 0.61±0.05中危组(n=10) 1.54±0.52高危组(n=10) 3.25±1.32 F值 4.585 P值 0.000

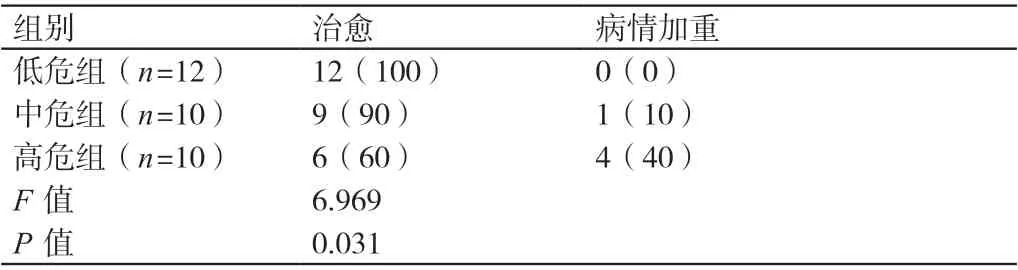

2.2 三组患者预后情况的比较

治疗后,低危组患者的治愈率为100%,其中病情加重患者的占比为0%;中危组患者的治愈率为90%,其中病情加重患者的占比为10%;高危组患者的治愈率为60%,其中病情加重患者的占比为40%;低危组患者的治愈率高于中危组患者和高危组患者,中危组患者的治愈率高于高危组患者,P<0.05;低危组中病情加重患者的占比低于中危组和高危组中病情加重患者的占比,中危组中病情加重患者的占比低于高危组中病情加重患者的占比,P<0.05。详见表2。

表2 三组患者预后情况的比较[例(%)]

3 讨论

妊娠相关脑卒中是妊娠期十分常见的急性缺血性脑血管疾病,主要发生在女性整个孕期、分娩时及产后6周内。该病具有极高的致死率(可达8%~15%)。有研究表明,多数妊娠相关脑卒中患者都是在产前2 d至分娩后1 d发病[3]。有吸烟史、罹患糖尿病、罹患心脏瓣膜疾病、存在血液高凝状态、罹患高血压等病症的孕产妇是妊娠相关脑卒中的高发人群。妊娠相关脑卒中具有诊断困难、患者的临床表现复杂多样、预后不良等特点,是导致孕产妇死亡的重要疾病。妊娠产褥期发生CVST是诱发妊娠相关脑卒中的病因之一。女性的机体在妊娠期会发生特有的生理学改变(如血容量改变、激素改变等),这些改变均可诱发妊娠相关CVST。有研究表明,尽早确诊病情、及时进行治疗能够显著降低妊娠相关CVST患者的残疾率和死亡率。在健康生理状态下,人体中仅能够检出少量的血浆D-二聚体,而产褥期和妊娠期女性的机体处于血栓前状态、高凝状态,故此时期被认为是女性发生各类血栓性疾病的危险时期。D-二聚体能够反映出人体内是否处于纤维亢进、高凝状态,是一种具有极高敏感性的分子标志物。人体内血浆D-二聚体的水平若出现升高的趋势,则提示其机体处于继发纤溶活性增强和高凝状态。血浆D-二聚体水平的高低与血栓性疾病的发生、发展具有密切的关联性,是监测其机体是否处于纤溶亢进、高凝状态的有效分子标志物,故临床上将该指标作为诊断血管内微血管形成的敏感指标。D-二聚体属于纤维蛋白降解后的特异性产物,通过测定该指标可判断患者的体内是否生成纤维蛋白,能够为诊断继发性纤溶亢进和原发性纤溶亢进提供重要的参考依据。有研究表明,妊娠相关CVST患者血浆D-二聚体水平的高低与其病情的严重程度及预后均具有密切的关联性。通过监测孕产妇D-二聚体的水平,能够准确判断其是否发生血栓性疾病,对其后期治疗具有重要的指导意义[4]。本次研究的结果显示,低危组患者血清D-二聚体的水平低于中危组患者和高危组患者,中危组患者血清D-二聚体的水平低于高危组患者,P<0.05。治疗后,低危组患者的治愈率高于中危组患者和高危组患者,中危组患者的治愈率高于高危组患者,P<0.05;低危组中病情加重患者的占比低于中危组和高危组中病情加重患者的占比,中危组中病情加重患者的占比低于高危组中病情加重患者的占比,P<0.05。

综上所述,妊娠相关CVST的发生、发展与患者血清D-二聚体的水平密切相关。随着妊娠相关CVST患者病情的加重,其体内血清D-二聚体的水平会不断升高。