《南京条约》中英文本不平等问题研究

2021-08-16杨宇冠高童非

杨宇冠 高童非

(1.中国政法大学 诉讼法学研究院,北京 100088;2.中国人民大学 法学院,北京 100872)

1842年由清政府官员与英国官员在南京签订的条约史称《南京条约》。①(1)①《南京条约》中英文本上原本都没有条约名称,后来人通常将中文本称为《南京条约》或《江宁条约》等,英文本简称为“Treaty of Nanking”,全称为“Treaty of peace,friendship,commerce,indemnity,etc.,between Great Britain and China,signed at Nanking,29th August,1842”。该条约是以清朝皇帝与英国女王的名义签订的,在提到签约双方时一方称为“大清”,另一方称为“大英”。鉴于这是一个历史文件,在本文中提及该条约的双方时以“清方”和“英方”相称。该条约之签订标志着第一次鸦片战争的结束。条约主要约定了中国开放五处通商口岸、割让香港岛等内容,破坏了中国的主权和领土完整,使中国开始沦为半殖民地半封建社会。《南京条约》内容的不平等是显而易见的。然而,该条约还有一些另类不平等,主要体现在该条约中文本中对双方称呼、条约的书写格式以及翻译措辞等方面表现出清方比英方地位高出一筹。这些形式是当时的道光皇帝和签约大臣们极为看重的事情,而且只体现在中文本中,对英方并无影响。本文从《南京条约》文本的产生过程、所呈现的形式和文本翻译时的转换等问题入手,探究缔约双方所追求的两种不平等。这不仅是学术问题,而且涉及当时大清朝野以及后世对该条约的认识。①(2)①本文所引《南京条约》的中文本见台北故宫博物院所藏《南京条约》原始文本影印件;英文本见香港大学图书馆藏文本影印件(标题为:Treaty of peace,friendship,commerce,indemnity,etc.,between Great Britain and China,signed at Nanking,29th August,1842;网址为:https://www.international.ucla.edu/asia/article/18421;访问日期为2021年5月14日。

一、《南京条约》中英文本的产生

1842年8月29日,在南京江面上的英舰皋华丽号(HMS Cornwallis)上,清政府钦差大臣耆英、乍浦副都统伊里布与英国全权代表璞鼎查(Sir Henry Pottinger)签订了《南京条约》。该条约是在兵临城下的情况下制作而成,是武力胁迫下达成的协议,从而在前提上就具有对清方强烈的非自愿性和不平等性。

(一)兵临城下的被迫谈判

1840年,英国政府以林则徐虎门销烟等事件为借口,派出远征军悍然对华发动战争。道光皇帝坚持“先剿后抚”的方针策略[1]385,但战事连连失利让钦差大臣耆英和当时领了七品职衔的伊里布动了“羁縻”的心思。1842年5月,伊里布派外委陈志刚向英方送去关于求和条件的照会,希望以通商换取和平。[2]147-148但是几个月来,双方一直未能有效沟通。直到7月21英军攻陷镇江,兵临南京城下,扬言攻打南京城。[2]176伊里布于8月8日抵达南京后,旋即派刚被授予五品顶戴的家仆张喜登上英舰展开和谈。会谈由辰时直至酉时,璞鼎查、马儒翰(John Robert Morrison)、罗伯聃(Robert Thom)等人皆在场。[3]20-21张喜原来只是一介家仆,无任何实权,他带去伊里布的照会大多是空话。8月10日的深夜,南京城内得知英军明日攻城的消息,顿时乱作一团,伊里布和两江总督牛鉴紧急差遣张喜和佐领塔芬布再次与英方谈判。璞鼎查令其秘书麻恭少校(Major George Alexander Malcolm)和翻译马儒翰为英方的代表参与的谈判[2]198,按约定谈判时间为8月12日,地点选在城外的静海寺。

会谈的全程由英方主导,马儒翰讲解了议和的全部条件,还用纸笔详细列出,嘱咐张喜将这些条件重新抄写一遍并且将意见写在抄件上。英方的要求有八项,囊括了赔款、割地、五口通商、废除行商、平行外交,等等。张喜除了将赔款从3000万元谈到2 100万元之外,几无建树。[3]27此后,英方提出第二天中午继续谈判。可是当张喜将记载着英方条件的“三大纸”交给耆英、伊里布、牛鉴时,三人甚至没有翻看,直接转手交给幕宾,后者粗略看后只说了“窒碍难行”,便作罢了。[3]28张喜等七人第二日再去谈判时,由于幕宾出门,竟然连“三大纸”都没有拿到。张喜只能以钦差大臣们还在“逐条斟酌”为由争取时间。然而英方认为清方毫无诚意,马儒翰、麻恭在商议后宣布,如果天明前没有回信,立即开炮。[3]31张喜将此消息带回后,耆英等人才惊慌失色,赶忙找出先前英方开出的条件,除了对付款期限和款项付清前英军占领三地表示异议之外,决定对英方的条件“一概准许”。同时,钦差大臣告知英方将另行委任人选在静海寺重启谈判。

(二)英方包揽的文本草拟

参与《南京条约》谈判的清方人员中,上至钦差大臣下至张喜等交涉之人均不懂英文,这成为了双方谈判过程中的巨大障碍,也造成了谈判的效率相当低下。《南京条约》的中英文本皆由英方拟定,供初步讨论的草案和最终的文本都是由英方出具,甚至整个谈判都是由英方谈判代表和通事(译员)主导的。会谈和条约文本的翻译事宜主要由马儒翰、郭士立(Karl Friedrich August Gützlaff)和罗伯聃负责,参与者还有李太郭(George Tradseent Lay)和麦华陀(Sir Walter Henry Medhurst)。这些人均为精通中国事务的英国人。英国人一手包办了条约的起草、定稿、翻译、复核事宜。与之形成鲜明对比的是,清方谈判队伍中不仅没有通晓英文之人,也没有翻译人员参与其中。

谈判的过程是先由英方用英文提出具体要求并以文字形式呈现,译员再将这些内容翻译成中文,并且诵读一遍,之后中英双方据此展开谈判。双方交换意见初步形成合意后,英方代表连日集中讨论各项条文,再拟就条约,最后译出中文摆在台面上与清方代表逐条商议。[4]2312几位英方外交人员也有所分工,罗伯聃和郭士立负责草案的最初翻译并在谈判过程中担任口译,马儒翰则负责条约正式文本的确定和中英文本的复核比对。[5]

在事关国家大事上如此仰赖英国翻译就要承担被操控和欺瞒的风险。按照当时的国际法②(3)②《万国公法》有言:“诸国本有平行之权,与他国共议时,俱用己之言语文字,尽可从此例者,不无其国也。”[美]惠顿:《万国公法》,丁韪良译,何勤华点校,中国政法大学出版社2003年版,第127页。该书译自美国著名国际法学家亨利·惠顿(Henry Wheaton)1836年出版的《国际法原理》(Elements of International Law),丁韪良翻译此书后,于1864年冬在总理各国事务衙门资助下,由其所创办的教会学校崇实馆刊印发行。所以,虽然《万国公法》在中国的刊行晚于《南京条约》的签订,但其原著写于1836年,可以算是鸦片战争时期较为权威的国际法论著。详见何勤华:《〈万国公法〉与清末国际法》,载《法学研究》2001年第5期,第137页。,英方不可能对清方在谈判中选用翻译有所限制,实际上是清方自己将权利拱手相让。对于这个问题,耆英语出惊人:“该夷马礼逊、罗布旦、郭世利均通汉文,兼习汉语,务须传通事传语,反致隔阂。”①(4)①马礼逊、罗布旦、郭世利即前文提到的马儒翰、罗伯聃和郭士立。参见文庆等编,齐思和整理,《筹办夷务始末(道光朝)》,中华书局1964年版,第2335页。其实,一开始耆英等人确实希望从广州调派熟悉英语的行商协助会谈,但是朝廷否决了这项提议,耆英只能将翻译工作全权交由英方负责②(5)②其中过程参见季压西、陈伟民:《来华外国人与近代不平等条约》,学苑出版社2007年版,第523页。,这就使得谈判中本就倾斜的天平更加倒向英国一方。

用英方人员的说法,26日交付条约时,清方谈判代表们甚至对文本都没有细加审查,一览即了。[6]514对此有学者提出异议,认为清方人员并没有十分草率,反而是相当慎重,出现“一览即了”的原因可能是由于清方不懂英文,自然对英文本一览而过,但大员们对中文本相当重视,字斟句酌反复确认以求语辞精确无误。[7]525“条约的正本共计4份,为了每一份都成其他各份正确的副本,从而避免将来发生任何问题,双方花了很多时间来核对这四份条约的文本。”[8]129《南京条约》中没有规定以何文本为准。早在1840年2月20日,英国外相巴麦尊(Henry John Temple Lord Palmerston)曾在发给英国正、副全权代表懿律(George Elliot)和义律(Charles Elliot)的1号训令中就提到了条约用英文和中文书写,一式两份,文义解释以英文为主。[9]531在2号训令中巴麦尊更是不厌其烦地再次强调和解释了一定要为两国政府各准备一份英文本和中文本,然后让全权大臣在每种文字的各份原本上签字盖章,并且提醒注意中英文本必须完全一致,翻译过程中宁可不够通达也要使译文忠实于原文。[9]533-534鉴于之后中英文本均由英方提供,英方对马儒翰等人也相当信赖,英方可能认为这种分歧解决机制就没有存在必要,因此没有加入以英文本为作准本的条款。[10]487不过也有观点认为,没有赋予英文本更高的效力源自清方的抵制。[11]40考虑到当时清方谈判队伍中没有精通英语之人,所以即便英方提出文义以英文本为准,清方也断然不会应允,耆英等人不可能将己方看不懂的文件作为最终依据。这个问题为日后清英双方在英国人入城等问题上产生的一系列摩擦埋下了伏笔。

(三)英国军舰上的签订仪式

8月14日,原吉林副都统、四等侍卫咸龄与江宁布政使、江苏按察黄恩彤再次与麻恭、马儒翰进行谈判。英方除了同意将三处驻军减掉一处外,其他均予以拒绝。8月16日英方拟出条约的草案,并于次日将此草案交给清方。[2]20819日,咸龄、黄恩彤听取英方对条约内容的说明,对这些内容表示接受。20日和24日,清方和英方分别到皋华丽号和静海寺进行礼节性的拜访和回访。26日,璞鼎查一行进入南京城,在上江县的考棚正式将条约的文本交给清方,清方表示接受。不难想象,面对这样屈辱的条约,耆英等人想快点签字让英国人离开。但英方还想举行一个盛大的仪式来庆祝这次胜利,这才有了8月29日在英国军舰皋华丽号签约的场景。

《南京条约》是在英国军舰上签订的。8月14日英军扬言攻城,当日南京城垣上就挂起了白旗,在17日清方就原则上接受了英国人的条件。[12]335根据英方要求,清英双方的代表在英国军舰上签订《南京条约》。这在形式上对清方人员而言是一种屈辱,对英方是一种胜利的炫耀。清方代表哀叹其签约的行为是“势出万难,策居最下,但计事之利害,不复顾理之是非”[4]2305。耆英此语是《南京条约》不平等性的绝佳注脚。这种兵临城下订立的“城下之盟”使得面临武力威胁的一方只能被迫妥协,对是否缔约约定何种条件,甚至签约地点均没有平等协商的空间。条约草签后,清英双方分别于1842年10月27日和12月31日在条约上加盖国玺。[13]1843年6月26日,《南京条约》的批准本在香港互换。

从以上谈判过程可以看出,《南京条约》的谈判和签订完全是在英方武力胁迫下进行的,条约的文本完全是由英方主导的,英方人员是有备而来,不仅有军事威胁,而且有精通中英语言的译员助阵,而清方谈判和签约人员则是仓促上阵,这充分反映了该条约的签订过程对清方是不平等的。

二、《南京条约》文本形式的不平等问题

根据现代国际法,涉及国家主权领土等重大问题的双边条约的缔约主体为国家。[14]然而,在当时清政府君臣并没有现代意义上的国家观念。当时的中国是一个君主专制国家,奉行“朕即国家”,君主不仅是国家的象征,还在实质上代表了国家的一切。相应地,“人臣无外交”③(6)③参见《礼记·郊特牲第十一》。。所以,在《南京条约》签订时,国家权力的来源为君主,条约也是以两国君主即“大清大皇帝”和“英国君主”的名义拟定的。

在当时清朝皇帝和大臣看来,道光皇帝是大国天子,而英国女王只是小国“夷妇”,两者不可平等。时任江苏布政使的李星沅在看到《南京条约》抄件后痛心疾首地写道:“我朝金瓯无缺,忽有此磋跌,至夷妇与大皇帝并书,……千秋万世何以善后……”[1]428这位大员认为大清皇帝与英国女王这种“夷妇”并书是天朝的奇耻大辱,立此条约无法向历史交账了。所以不难理解当时清方的谈判和签约人员最看重的是皇帝的面子,所以千方百计,明里暗里在《南京条约》的中文本上做文章,造成大清皇帝地位高于英国女王的假象。

(一)条约的“抬头”:皇帝与君主并书问题

从《南京条约》的中文本看,无论是条约的约首还是约文部分,“大皇帝”和“君主”二词均回行顶格书写,并采取抬高三格的处理方式以示尊敬。但是在当时的国人眼里,任何人与皇帝并书都是难以容忍之事。英方对女王与皇帝并列对齐书写也极为重视,为了争取“平行文书”与清政府官员多番角力。耆英在收到英方条约草案后,对平行外交礼仪的要求作了让步,他认为此事相对赔款和开埠割地来说看似相对属于末节,但对天朝体制大有所损,只不过为了实施羁縻政策也没法顾惜了。[15]56,137但是,在书写条约中文本时还是在格式上尽量让大清皇帝高于英国君主。

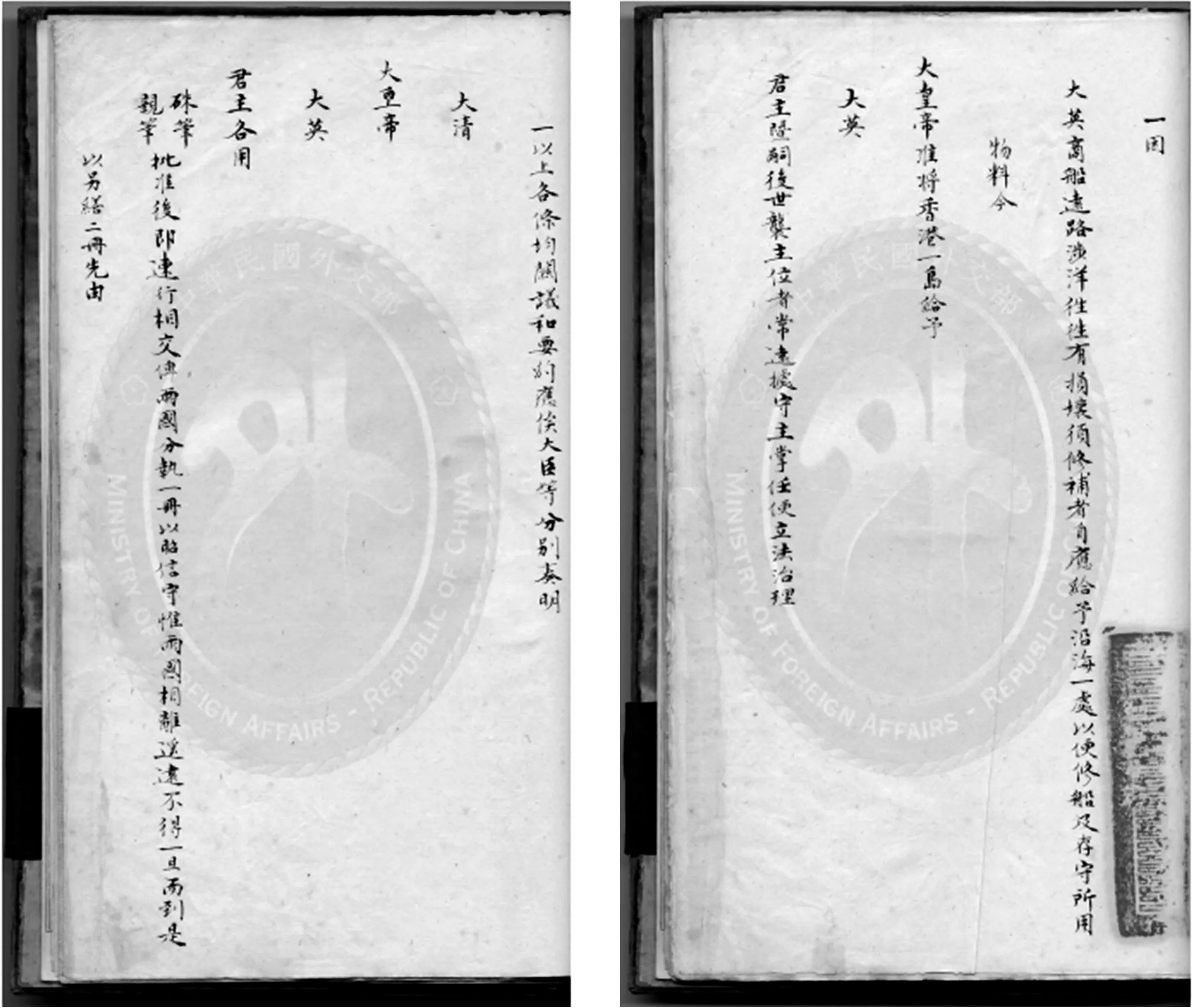

在条约的谈判过程中,一次清方的复照中依照旧例将皇帝抬写与英国国君一字之上,英方在8月8日发给耆英、伊里布的回照中表达了不悦。英方认为此事虽属细小,然一毫之差,千里之谬,这次仅当是文书格式的错误,不是大员们故意所为,并且要求清方今后避免此等错误。[6]476清方虽然不得不同意双方平等,但仍然设法使大清皇帝显得比英国君主尊荣。仔细察看台北故宫博物院馆藏的《南京条约》中文本,可以发现虽然“大皇帝”和英国“君主”均另起一行顶格书写,每处“大皇帝”均比“君主”高半格(图1)。二者高低之差虽不明显,但也足以辨认,由于条约中文本通篇多处皆是如此,所以不可能是偶然的书写差别。可以说,中文本在书写时还是以不易察觉的方式保留了天朝皇帝的“尊严”。即便英方提出异议,清方也可以以不同字形在书法上的不同处理等理由搪塞过去。

图1 台北故宫博物院藏中英《南京条约》原件复制件

在这个问题上,清方的谈判人员耆英等人可谓是费尽心思。《南京条约》签订后,耆英只是将条约内容上奏朝廷,仅送去抄件,却没有将签字本呈送进京,就连条约的互换本都没有进呈北京进行保管,而是将其留在了广州两广总督衙署。①(7)①以至于历来办理夷务诸臣,但知有万年和约之名,而未见其文,并将通商章程误认为被称为“万国和约”的《南京条约》。相反,英国人却将其刊刻成书,四处出售,“民间转无不周知”。参见李育民:《论清政府的信守条约方针及其变化》,载《近代史研究》2004年第2期,第77页。在第二次鸦片战争时,英法联军占领广州后惊讶地发现了该条约的正式文本,这才将其归还清政府。[10]494可见,耆英等人对条约正式文本保存的重要性并没有深刻的认识,清政府也没有意识到条约原件在国际法上的意义。后来收录进《筹办夷务始末》中的进呈文本相较正本几乎每一条都有改动,而这些改动并不涉及条约的实质内容,而是体现在形式上。[4]2315-2317例如,大皇帝保持双抬,而英国君主不再抬头。英国国名亦是如此,不仅去掉了前面的“大”字,也不再抬头书写。另外,条约的约首以及耆英、伊里布的“钦差便宜行事大臣”头衔也被省略。有学者认为,这是耆英等人对条约作了手脚,在进呈时对条约内容作了变通。[16]437如果这些变化不是编纂时的改动,那么耆英等人相当于准备了两个版本,以近似偷梁换柱的方式避免朝中更大的风波。

(二)国号与国君:大清大皇帝与大英君主

《南京条约》中大清和大英在条约的书写中均双抬,另起一行但只抬高两格,与“御旨”“上谕”“钦奉”“敕赐”“朱笔”等带有皇权象征的用语相同。严格来说,大清与大英都不能算作国号。在此之后的《马关条约》中就用了“大清国”和“大日本国”,此二者作为两个签约主体符合国际公法关于条约的形式要件,即缔约双方为对等的国家体制。[17]从“大清”到“大清国”虽然只是一字之差,但这代表着清政府被迫卷入近代国际关系秩序的过程,也预示着大清王朝自恃为天朝上国的宗藩体制的瓦解。

如果说在条约中使用“大英”这个“不正规”的称谓是由于一开始英国人对国号问题不在意,恐怕也不尽然。据考证,“大英”这个词最早是由麦都思译出,马儒翰之父马礼逊(Robert Morrison)于1831年赋予其政治意涵,即与气势恢宏的“大清”分庭抗礼。[18]59-83因此,在称谓的选择上英方实际上是费了较大心思的,英方也在探索如何在汉语语境下处理这一问题。使用“大英”的称谓从某种程度上说也是在中文语义上的一种迁就,尽可能使之符合中国传统的国家观念。还有一个细节需要注意,在条约第1条中使用的表述是“大清大皇帝、大英国君主”,在这里出现了“大英国”的字眼,但大清并没有以国家形式出现。

除了国号之外,英方在英国维多利亚女王的称谓如何翻译的问题上也花费不少心思。条约选用的称谓为大英“君主”,有学者提出,之所以没有用“女王”是由于“王”在当时仅相当于大清的藩属朝贡国的统治者,譬如朝鲜、琉球、暹罗等,不能像“君主”那般显示出英国与大清统治者的平等地位。[18]873译者选择“大英君主”与“大清大皇帝”匹配可谓煞费苦心,但放置于中国语境中看,“君主”相对于“大皇帝”似乎仍旧稍落下风。

(三)约首的尊号:山呼万岁之辞

《南京条约》中英文版本中的序言有很大的差异,英文本有一个单独的开篇文字,这是中文本所没有的。这段文字记载了条约的基本情况,属于“例行公事”的部分,其主要特征是具有浓厚的宗教色彩。例如,在维多利亚女王的头衔中,有“护教者”这个英国国王和女王的常见尊号,其他尊号则依惯例省略。此外,还有“承蒙神恩”等表述,即将尊号表述为“蒙神圣恩的大不列颠及爱尔兰联合王国女王,护教者……维多利亚”②(8)②原文为:VICTORIA,by the Grace of God,Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland,Defender of the Faith,etc.,etc.,etc.。相比之下,无论英文本还是中文本中,道光皇帝都没有任何称号。按照当时的国际法,各国君主可以自立尊号令自己的国民拥戴,但是无权令他国认可。[14]128在国人对道光皇帝与英国女王并书之事愤慨之时,英文本的约首中两国君主并未处于“并书”位置。从这里看,英文本并没有体现对等原则。在此之后,英文本是常规的问候,即对该条约所涉各方人等致以问候。接着是缔约的主体、语言、城市、地点、时间、签订代表人等,在中文本中并没有这些详细信息。虽然中文本和英文本条约的尾部载明了签订的时间、地点等内容,但英文本在约首中的信息显然更为全面和规范。中文本的约首不是由英文本严格翻译而来,而是根据需要列入了双方关注的问题。英文本在双方君主的称谓、尊号、礼节等方面存在不对等性,而中文本中并没有相应地列入对大清皇帝的山呼万岁之辞,当然更不会载入英国君主的尊号。对于英文本中的这些差异,清方不通英文的谈判人员大抵是被蒙在鼓里的。

值得注意的是,英文本条约中,除了将道光皇帝称呼为“中国皇帝”(Emperor of China)以外,还用了“我们的友好弟兄”(Our Good Brother)这一称谓。“兄弟相称”是彼时英国人与其他国家签订条约时的例行套辞,在基督教文化中这个说法司空见惯,但将其用于中国则显得极为突兀,中文本中定然不会有此言论措辞。在当时,大清朝野视英国为夷,视英王为夷妇,中国皇帝是断不肯与英国国君称兄道弟的。

在这段文字之后的约首部分双方主要花费大量笔墨在说明签订代表的身份和资格上。条约特意强调了皇帝上谕中的“便宜行事”与英方代表“敕赐全权之命”的效力是相当的。这部分翻译英文本基本均可找到对应的文字,且英清两国君主的书写顺序、头衔在这里也是对等的,均被冠以“Majesty”这一代表了无上尊荣的君王尊称。但是考虑到前一段文字中已经对英国女王“大书特书”一番,此时再将简略版的称谓与大清皇帝放置在一起,实在难言对等。

三、《南京条约》文本翻译的不平等问题

《南京条约》虽然只有13条,但是在中文本中多次运用归化、弱化等策略对语义进行技术性变通甚至罔顾翻译伦理直接予以改变。①(9)①关于归化、异化等翻译方法参见Lawrence Venuti:《译者的隐形——翻译史论》,张景华等译,外语教学与研究出版社2009年版,第20页。鉴于该条约的中文本由英方翻译,清方人员在翻译中毫无话语权可言,故而这种对原文的增译、略译和转译实际是处于英方单方面的操纵之下。无论从翻译的内容还是从翻译的程序来看,这些翻译问题均构成了不对等翻译,而这种不对等翻译则是条约不平等性的一种体现。

(一)译员的单方垄断

《南京条约》中文本的主要译者马儒翰为原驻华商务监督中文秘书兼译员马礼逊的长子,1814年在澳门出生,1822年返英学习,1827年再次来华,之后即前往马六甲学习汉文。1830年东印度公司的商人让马礼逊邀请其子赴华工作,之后马儒翰就来到广州从事翻译工作。②(10)②具体可参见苏精:《开门,开门!马礼逊及相关人物研究》,香港基督教中国宗教文化研究社2005年版,第170-190页;亦可参见顾长声:《马礼逊——附马儒翰、马理生》,载戴逸、林言椒主编:《清代人物传稿》下编第一卷,辽宁人民出版社1984年版,第408-409页。1836年义律担任英国驻华监督后,十分器重和信任马儒翰。③(11)③这可以从义律致英国外交大臣的信函中看出。参见胡滨:《英国档案有关鸦片战争资料选译》上册,中华书局1993年版,第606页。这使得马儒翰有机会参与英国对华军事事务,甚至在一些关键事项上扮演决策者的角色,其影响力远不止一名翻译。

自从1839年穿鼻海战以来,英军屡次北上都由马儒翰充当首席翻译,在同清方交涉中都由马儒翰出面沟通。据传,英军攻打南京城就是依照马儒翰获得的地图确定了攻防战略[19]194,甚至有观点认为英国攻陷镇江后璞鼎查本意准备北上天津,但马儒翰提出应当转而攻取南京。[20]117-118不过,这些说法尚未得到有力史料的佐证。有学者用《抚夷日记》中马儒翰向张喜展示的“兵分两路”的战略路线印证这一说法[21]88,但是考虑到张喜的日记中可能有较多通过描述敌方的强势衬托自己“舌战群夷”之功绩的夸大成分,且以不存在的作战计划威胁恐吓清政府官员是英方常用的谈判策略,所以这并不能说明马儒翰是进攻南京的始作俑者。不过有一点可以明确,即便马儒翰没有最终的决定权,他在很大程度上也可以左右英方的战争策略。

马儒翰通过担任翻译,深度参与了停战条件的确定。他还利用翻译的身份和对中国国情的熟谙,对英方相关文件的表述进行调整,以实现英方利益的最大化。在《南京条约》的翻译中,马儒翰可以利用翻译工作为英国争取利益,而在中文本的一些措辞上抬高中国皇帝的地位,其目的是让清方更容易接受,从而尽快签订《南京条约》。

(二)译本对大清皇权的表面维护

马儒翰等人将《南京条约》由英文翻译成中文时,在许多地方作了变通,多处文字以清方易于接受的方式表达,甚至主动将英方姿态放低。其目的或是为清方保留体面,避免冲突激化,以变通词义的方式促成条约快速签订;或是使条约看上去像是皇帝主动自愿为之,以美化英方的掠夺行径;抑或是囿于中文根深蒂固的语言方式在此语境下不易找到合适的替代词也未可知。不管目的如何,最终造成的结果就是既照顾了清政府的颜面,又掩饰了英方强迫清方签订不平等条约的本质,营造出和睦友好的氛围。就翻译而言,这种变通的方式不符合翻译伦理,失掉了法律文书翻译中的严谨准确和客观中立的要求。

例如,《南京条约》第2条约定,大皇帝恩准英国人民带同所属家眷寄居大清沿海的五处港口。这里的“恩准”在英文本中为“agree”,该词意为“同意”,没有包含任何恩赐的含义。“agree”本身是一个平等的中性的词语,而“恩准”则是一个双方不对等的词语,这一行为只能由地位较高一方做出,具有不平等性。鉴于五口开放通商是英方通过战争争取到的最重要利益之一,英方可能并不介意在这里使用此种含有“不对等”语气的词语。

除了“恩准”外,《南京条约》在翻译时还在多处运用了“准”字,均有类似的功效。如条约的第5条中,中文本较英文本更为详细地说明了广州商贸的情况,并且载明“酌定洋银三百万银圆,作为商欠之数,准明由中国官为偿还。”而英文本中表达的意思是,由于商行多有欠款于英国臣民,皇帝陛下同意付额三百万银圆于英国政府。在英方的叙事中,清政府是由于商行的欠款向英国支付款项,而清方则描述成皇帝批准由官府代为偿还商欠,带有一定的“施恩”色彩。又如,条约第10条中“即准由中国商人遍运天下”中的“即准”在英文本中只是由“may be”引导,意为“可以”,对照来看,前者无疑体现了皇权的权威。

《南京条约》翻译中类似的问题还有一些。如条约第9条约定:“凡系中国人……均由大皇帝俯降御旨,誊录天下,恩准全然免罪;且凡系中国人,为英国事被拿监禁受难者,亦加恩释放。”在此条中,“agree”译为“恩准”。译者还变通了多个词语的含义,如“publish and promulgate under His Imperial Sign Manual and Seal”本意为签字盖章后公开颁布,没有丝毫感情色彩,但在中文本中却被译为“俯降御旨,誊录天下”。这就将皇帝刻画成主动降下恩典赦免罪行的贤明君主形象,掩盖了其被迫同意赦免为英国效力的华人的无奈。

《南京条约》中的不对等翻译大多是为清方面子好看,即中文本中清朝皇帝是施恩者,而不是平等的条约一方。然而其实质上却是对清方的不平等。这些不对等翻译可以分为两种类型,一种是英文本的内容本身更为严厉且有利于英方的利益,而这些文字在中文本中没有清晰地进行展示,或者置换成缓和的语词。此类不对等翻译的出现可能是马儒翰等人在翻译时有意选取中文中与原意相关的词汇美化侵略行径。第二种类型是拔高清方尤其是皇帝的地位,施与其最后的体面。英方翻译人员在条约中为迎合清方人员心理运用尊称描述与皇帝有关的事务,也是为今后通商减少障碍做铺垫。

《南京条约》中文本以清朝皇帝恩赐的语气写成,让道光皇帝更容易接受,顾全了皇帝乃至大清国的面子,但这种写法掩盖了条约内容的不平等,而且与英文本的语气不相符合,完全是一种自欺欺人的做法。然而它并没有欺侮到英国君主和英国人,因为条约的英文本并没有这些恩赐的用词,这种追求中文本在双方地位上的差异毫无实质意义,却损害了清方的实际利益,起到的作用最多只是顾全清方统治者的面子和粉饰签约大臣的无能。

《南京条约》是清英双方谈判的结果,在实质内容方面英方态度强硬,不允许清方驳减,而在条约中文本的用语方面,英方代表是否明白在形式上大清皇帝比大英君主地位更高,这点不好确定,因为英方代表可能不懂中文和文书格式,这就给清方代表留下了有限的空间。至于中方代表是否与翻译人员串通在中文本中做手脚,抑或是翻译主动为之,现在已经不可考。①(12)①8月15日,清方人员前去投送公文并邀英方代表前往静海寺继续磋商时,马儒翰则转告清方人员,文书上面议覆条款都是汉字,需要翻译成英文交给璞鼎查阅后才能定议,而翻译需要时间当日难以完成,因而转告清方明日再议。这说明清方虽然对实质内容影响力有限,但可能在形式和措辞问题上提出了不少意见。参见张喜:《抚夷日记》,南京出版社2018年版,第35页。但有一点是可以肯定的,《南京条约》在措辞和形式上的不平等,表现出大清皇帝比英国君主更为尊贵,割地赔款乃是出于大清皇帝的恩赐,这是清方代表所乐见其成的。由于条约的英方本并无这些差别,所以对英方利益并无损害,却起到了掩盖或弱化《南京条约》实质不平等的效果。

(三)《南京条约》中英文本不一致带来的问题

如果《南京条约》中文本的翻译中采取的归化、弱化等策略是译者或者谈判者有意为之,中英文版本之间还有一些差异则超越了“变通”的范畴。《南京条约》中的这些问题可能是受限于翻译水平而产生的错误,也有可能是英方译者有意为之。细究这些“误译”可以看出,其起到了形式上掩饰条约不平等性质的功用,但是有些不对等的翻译却带来了实际的问题。

例如,《南京条约》第2条约定清方准许英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海五处港口,贸易通商无碍;且大英国君主派设领事、管事等官住该五处城邑。该条款中“港口”和“城邑”对应的英文单词均为“Cities and Towns”,这里应当翻译成“城镇”或“城邑”,译作“港口”属于明显误译。港口只是局限于口岸港区,而英文本中的“Cities and Towns”是指城镇。对于准许外国人进城,清方很难接受,其原因主要是担心地方官府难以管理外国人;更害怕的是在“华洋杂处”的情况下,中国人受到外国人的影响,有伤风化。所以,清方代表乐意将“Cities and Towns”译为“港口”,以表示未允洋人进城,只是限其于港口暂住而已。在谈判期间,耆英还专门对这个问题向朝廷作了说明。他的解释是英国距离中国七万余里,往返路途遥远,准许家眷一同前来可让其免于离散是合情合理的。具体来说,先前外国人前来只准他们住在船上,不允许寄居在会馆里,以至于朝东暮西漂泊不定,所以才一直难以管理,而今准许其带上家眷可以让其顾恋滋多,“况英夷重女轻男,夫制于妇,是俯顺其情,即暗柔其性,更不必遇事防闲。”[4]2317在条约签订后不久的9月1日照会中,耆英就在照会中提出英国只可于港口建设会馆,以俟英国商民来时居住。①(13)①《耆英、伊里布、牛鉴照会》(1842年9月1日),参见中国第一历史档案馆等编:《鸦片战争在舟山史料选编》,浙江人民出版社1992年版,第546页。从《南京条约》中文本可以看出,清方并不同意让英国人入城,耆英所言只是让英国人携家眷到会馆中寄居,而当时广州等地的商馆均在岸上,属于港口的范畴。造成这种误译的原因可能是马儒翰等人一方面假意按照清方要求写上寄居于港口,另一方面用“偷梁换柱”之法仍然在英文本中使用“城镇”。还有可能是中文译本两处原先都是“城邑”,但之后在清方的争取下前一处改为港口,而英方却没有在英文本中替换。按照当时英国人的记载,条约翻译之事是对马儒翰的重大考验,在翻译时必须特别小心,马儒翰说,如果错了一个字,意思就会完全不同。[6]508在如此谨慎的情况下出现这样明显的错误实属不该,但是推断马儒翰是故意为之也缺乏证据。此处翻译成为后来中英之间的入城问题上的争议的原因。从英方角度看,规定此条主要是为了解决不准许英国人入城,尤其是妇女家眷入城问题。如若果真是在英方强势施压的谈判中清政府保留了拒绝英国人入城的权利,那么从形式上看这个结果是有利于清方的。

还有一些词语的翻译虽然没有将中性的英文单词变通处理以抬高皇帝形象或制造有利于清方的表达,却运用中性的中文词汇替换原本英文词汇中相对清方不利的表述。比如,《南京条约》第3条的英文本中使用了“cedes”一词,在英文中本意为“割让”,即迫于军事或政治上的压力将土地或权利让与他人。②(14)②牛津英语词典将其解释为:To give up,grant;to yield,surrender:esp.to give up a portion of territory.可见,该词本身就具有屈服、投降等不平等含义。但是在中文本中却改成了“给与”。与强权压迫下不平等的“割让”相比,“给与”虽然还不至于像“恩赐”那样过度倾斜,但至少将原本的不平等状态变为平等的交互。在“给予”前的“准”字更是将被动化为主动,显现出皇帝行使权力的气派。并且,该说法也更接近原先清方对香港问题坚持的立场,即“赏借”[15]85,虽然从“赏借”到“让与”还需费一些周章。除此之外,该条款在英文本“有损坏须修补”前,中文本单方面增添“因大英商船远路涉洋”,这为清方割让岛屿提供了更加充足的理据,一定程度上提升了大清君臣对割让行为的接受程度。

另外,该条在约定割让香港的事项中将“possessed in perpetuity”译为“常远据守主掌”,如果直译应当译作“永久占有”,后者显然更加触动清方的本就十分脆弱的神经。“永久”或者“永远”具有绝对性,意思是割让后的英国对岛屿的占据状态是不可变更的。“常远”则是一个相对状态,虽然在可预见的时间内仍然由英方占有,但是至少没有把今后回归的大门完全关闭。此举可以减轻大清上自皇帝下自臣民的“千秋万世何以善后”之感。在这之前,琦善曾经和英国代表义律私下签订了《穿鼻条约》,其中第1条就涉及了割让香港岛。此消息传出后,琦善即被革职查办,就连清方的通事鲍鹏也未能幸免。因此,《南京条约》弱化割让香港的相关措辞也对缓和大清国内反英浪潮,特别是平息朝中的主战势力的对抗态度起到推动作用。

再比如条约第4条中文本记述了因大清将英国官民“强留粤省,吓以死罪,索出鸦片以为赎命,今大皇帝准以洋银六百万银圆偿补原价”。而在英文本中,并无“索出鸦片以为赎命”的意思,只是简单地提到皇帝同意支付钱款补偿当时运往广州的鸦片,并且作为大英被监禁并受死亡威吓的臣民之赎命金,只字未提鸦片和惩治英国人之间的关系。在中文本的版本中,以上表述是有利于清政府的,暗含了鸦片战争非正义的本质,而英方的版本则淡化了上述内容。另外,在该条约第6条中,中文本的说法是由于清方对英国人的不公强办,致使英国须拨发“军士”以讨求伸理,然而英文本中则将其表述为“Expedition”,即远征队或探险队。此二者的性质截然不同,英文本在此淡化了英国军事侵略行径的非正义本质。

此外,《南京条约》还使用了弱化的方法和策略使一些措辞看上去不至于太过强硬,兼顾了侵略目的的实现和与清王朝交往的礼节性追求。譬如,该条约英文本第7条在设定先期交款期限时使用了不留余地的“immediately”,而中文本则用了“此时”交银,逼迫的意涵大为减弱。在分期付款的款项设定中,英文本关于时间的表述是“on or before the 30th of the month of June”等,中文则用“六月间”等较为宽缓的语气代替“6月30日前(含当日)”等较为强势的措辞。《南京条约》第8条是关于释放被监禁的英国国民,英文本中的“release unconditionally”意为“无条件释放”,而中文本则没有译出“无条件”的意思。中文本有意将其忽略,取而代之的是“即”,但无条件释放俘虏和就此释放英方在押人员在法律上存在重大差异,且前者的严厉程度远胜于后者。

《南京条约》第10条约定在通商的五个口岸进出口货税、饷费“均宜秉公议定则例”,因而被称为“协定关税”条款。①(15)①该条中,中文本将“shall be publicly notified and promulgated for general information”这些程序性要求翻译成了“秉公”,可能造成了实体和程序上的误解,毕竟当时清人对法律程序的理解定然迥异于英国人。可是,纵览英文本中的该条规定,并没有任何商议的含义。与之对应的词是“agrees to establish”,意思是“同意制定”,意在让清方制定正式、公平、公开的关税税率表并且严格执行,并没有说要与清方协商确定关税。换言之,清政府只要制定出一部公平的税则就履行了条约中的义务。从下文的“议定”来看,该条的议定不是指将来商议,而是指《南京条约》谈判过程中的“议定”。所以,用“议定”代替“制定”足以称为误译,这也对中国造成了巨大的影响。对于条约中没有约定之事,清方本不必与英方展开谈判,然而一方面清方认为《南京条约》较为简略应当进一步协商实施细则,另一方面日后英方的璞鼎查等人“将错就错”诱使清方围绕关税问题与之展开谈判。这些条约中莫须有的义务最终落实到了日后的《五口通商章程:海关税则》当中,该税则以两国协商的方式确定了26类160多种货物的税率。这不仅间接造成了清政府的税收损失,还让清方失去了自主改变税率的权力。

四、《南京条约》的两种不平等及其后果

以往学界论述《南京条约》不平等时多从条约的内容和缔约的自愿性等角度出发,无须过多论证就可以得出《南京条约》是一个彻头彻尾的不平等条约的结论。但是如果将目光聚焦条约原始的中英文本,则可以观察到暗藏在字里行间的更多细节,在此基础上探析条约背后所含国际关系、国际法等方面的观念差异,从而加深对《南京条约》不平等的理解。

(一)清方追求的形式“不平等”及其后果

从前文的解读中可以看出,条约文本所见的“不平等”有两种逻辑:第一种是英方运用语言翻译上的垄断明里暗里在文本中追求英方国家利益的最大化;第二种是清方所追求的不平等,即清方在格式、称谓等问题上固守华夷尊卑之分,在中文本中抬高大清皇帝的权威。但是,这两种不平等具有实质一致性,都是服务于英方的利益,最终只是从不同的层面加深了中英双方不平等的鸿沟。

《南京条约》中存在割地赔款这样丧权辱国的条款,这些不平等之处为人们所熟知,但是学界对文本的产生过程、文本的格式、文本的翻译措施等问题关注甚少。通过深入对照和挖掘《南京条约》的中英文本可以发现,清方在将国家利益拱手相让英方的同时,更注重皇帝的脸面。清方谈判没有在涉及严重损害了大清国的主权条款上据理力争,却花费了大量心思在条约中文本的格式和措词上显示大清皇帝地位高于英国君主。这种做法同时掩盖了条约的不平等性,而却又不易为时人所知晓。这些表面上有利于清政府的“不平等”却使中国为此付出了惨痛代价。

史学家蒋廷黻有一句广为流传的话:“在鸦片战争以前,我们不曾肯给外国平等待遇;在此以后,他们不肯给我们平等待遇。”[22]17过去在“天朝中心论”或者说是“华夷之辨”观念体系的影响下,大清国总以居高临下的姿态对待他国来使,这也直接体现在了“外交”礼仪及辞令上。《南京条约》虽为中国近代第一个不平等条约,但仍然沿用了先前皇权至上的话语体系,这在条约中文本中随处可见。

对于清方来说,当然乐于接受这种“不平等”,甚至这是其所意欲获得的优越感。清方在其力所能及的范围内维护皇帝的面子,制造表面上的不平等。比如在书写条约文本的时候将大清“大皇帝”高于英“君主”半格处理;比如耆英等人为了最大程度上显示大清皇帝比英国女王地位高,不惜在呈送京城的文本中“动手脚”;再比如英国君主不再双抬书写,将“大英”的“大”字删去等。这些行为保全了皇帝的威严,缓和了朝中大臣的抗议,从形式上看是清方对英方的不平等,却是盗铃掩耳的表现,损害的是国家利益,即为了皇帝的面子丢失国土主权和损害国民的利益。①(16)①国家一词有多种理解,包括国土(country)、国民(nation)、领地(state),、政府(government)、君主(sovereign)等。

(二)两种不平等都有害清方而无损于英方

虽然文本所现的不平等具有双向性,但二者具有实质一致性,殊途同归都损害的是清王朝的利益,以及近代中国国家和人民的利益。清方所追求的条约中文本中皇帝地位高于英方君主,这些自欺欺人的手法丝毫没有冲淡整个条约的不平等属性,反而加深了这种不平等。从《南京条约》的中文本的格式、语言文字及其翻译来看,其不平等似乎有利于清朝皇帝,而表现出对英方的矮化,却淡化了条约的实质性不平等。

形式和文字上的虚饰表面上保留了皇帝的尊荣,却着实掩盖了条约内容的实质不平等。在双方“共谋”下,条约进行的表面虚饰美化了英方的侵略的行为,使其更容易被大清皇帝所接受,减少了英方获得割地赔款的阻力。这种做法同样是英方对其绝对支配地位的运用,通过维护统治者的颜面达到侵吞中国领土和掠夺中国人民的财产之目的。清政府在《南京条约》中“顾了面子,输了里子”;而在英文本中并没有任何显示对英方不平等的词语和格式,得到的都是对英方有利的实惠。所以《南京条约》中文本中所体现的两种不平等都无损于英方,却都有损于清方。

(三)重新审视《南京条约》不平等性质的历史教训和现实意义

《南京条约》是对中国近代史产生重大影响的条约。国人皆知《南京条约》是不平等条约,但对该条约的不平等性之成因进行深入分析的并不多见。《南京条约》的不平等原因具有多元性。除了经济、军事等实力上的悬殊为战争带来的压制性优势外,制度和观念层面的差异所造成的影响同样不容忽视。当时的清方和英方在对国家和国际关系等的问题认知上存在巨大的观念落差,也是导致双方追求两种不平等的重要原因之一。《南京条约》产生之时的清王朝与英国处于世界现代化进程中的不同发展阶段。清王朝是一个封建专制国家;而英国则处于资本主义上升阶段,其锐意构建“殖民帝国”的资本主义国家。二者在经济、军事等各个方面的实力差距是该条约不平等的重要原因。

在鸦片战争以前,中国历史许多封建王朝常以天朝上国自居,习惯于以“宗藩体制”处理对外关系。中国历史上各个朝代的君臣们对中国以外的国家关系的处理策略或剿或抚,并没有大小国家一律平等交往的概念。在经济关系上,历代封建王朝也没有对外平等贸易的观念,皇帝给予外国或藩属的金钱和其他物资称为“赏赐”,对方给予皇帝的称为“进贡”。这种交易的价值严重不对等,“赏赐”的价值通常远远高于“进贡”的价值,以显示中国皇帝尊贵地位和超凡气度。这种对外不平等关系是历代帝王和大臣所重视和追求的,但这种不平等的实质却是由中国的国民付出了代价。

鸦片战争时期,世界已经发生了巨大的变化,而清政府的君臣们对世界情势还处于无知状态,还沉浸在大清是天朝上国,其他国家都是夷狄小国的传统思维格局里,不可避免地陷入了传统“夷夏观”的心理定式之中[23],统治者仍然沿用天子“莅中国而抚四夷也”的抚夷之策。

《南京条约》签订前,英国已经成为世界上最大的资本主义殖民国家。英国早在18世纪就开始了工业革命,至18世纪中期,英国的军事和综合国力已经使其成为世界强国。在国家理念方面,英国于1215年就出现了旨在限制王权的《自由大宪章》;1689年英国议会制定了《权利法案》②(17)②英国《权利法案》的主要内容如下:1.国王不得侵犯议会的征税权;2.国王无权废止议会通过的法律;3.不经议会同意,国王不得组织常备军;4.人民有请愿权;5.国王不得干涉议会的言论自由,不得因政治行为拘禁议员;6.必须定期召开议会。;1701年,议会又通过《王位继承法》作为《权利法案》的补充。到鸦片战争前英国的君主立宪制已经确立,处于国内稳定、国外扩张状态。在对国家理论的探索方面,英国的一些学者已经做了深刻的研究,如1689年英国出版了约翰·洛克(John Locke)的《政府论》,该书阐述了政府起源及运作原理,驳斥了长期以来有人鼓吹的君权神授说。[24]导言对于这些情况,清方君臣一无所知,还认为英国是远在万里之外的蛮夷小国,处于未开化状态,仍旧沿用古代对外或剿或抚的策略对付国力强盛的英国,以致清政府先在鸦片战争中大败亏输,后在外交上丧权辱国。

还需要指出的是,在鸦片战争发生前,世界上已经有了近代国际法的理论和实践,并逐渐为西方国家所接受,成为国家间交往的准则和判断国家行为是非正误之标准。例如,荷兰法学家、外交家格老秀斯(Hugo Grotius)于1625年写就了《战争与和平法》,系统性地阐述了调整国家间关系的规则,提出了“正义战争”的理论,认为保卫、取得属于自己的财产和利益,或者惩罚对方的犯罪行为发动的战争为正义的战争。[25]1-6再如,在鸦片战争前,欧洲的国际法已经初步形成,1648年结束了三十年战争的《威斯特伐利亚和约》已经设定了国家主权原则,和约中包含的和平解决争端、禁止滥用武力、均衡势力、集体安全保障等国际法理念,被认为是近代国际法的起点。[26]1-2再如,1836年美国人惠顿就出版的《国际法原理》,后被丁韪良译为《万国公法》引入中国。至少从形式上说,当时已经形成了包括国际条约法在内的国际法。

然而,当时的清朝皇帝和许多大臣们对英国和世界一无所知,仍然沉浸在大清王朝在万国中最为尊贵,其他国家皆为蛮夷的观念之中。在对外交往中,清政府不肯以平等地位办理外交事务,特别计较于礼仪和称呼等形式,而对国家的实际权益却不甚在意。显然,鸦片战争前的清政府完全游离于国际法律体系之外。《南京条约》的签订昭示着传统中国的宗藩体制遭遇一个西方法律体系的严峻挑战,迫使清王朝不得不对其礼法之制进行改弦更张,以应对西方列强的冲击和固有宗藩体制瓦解。中国的一些人也在开始“开眼看世界”。针对“四海之内,天朝为大”的观点,和“闭关锁国”的政策,魏源提出此乃“徒知侈张中华,未睹寰瀛之大”[27]516。

鸦片战争的硝烟和《南京条约》的签订已经过去180多年。世界的格局已经发生了翻天覆地的变化,大清国早已灭亡,《南京条约》成为一个历史文件。然而现代世界并没有安宁,国家之间的交往和冲突仍然存在。为了防止国际关系的再次失序,避免国家交往的准则沦为“弱肉强食”的丛林法则,联合国于1945年成立并通过了《联合国宪章》。该文件开宗明义就写道:“我联合国人民同兹决心欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸,重申基本人权,人格尊严与价值,以及男女与大小各国平等权利之信念,创造适当环境,俾克维持正义,尊重由条约与国际法其他渊源而起之义务,久而弗懈,促成大自由中之社会进步及较善之民生,并为达此目的力行容恕,彼此以善邻之道,和睦相处,集中力量,以维持国际和平及安全,接受原则,确立方法,以保证非为公共利益,不得使用武力。”中国是联合国的创始国之一,中国自鸦片战争和《南京条约》以来,曾经备受列强侵略凌辱,对不平等条约有最深切的痛楚,对大小各国一律平等有最热切的向望。了解和研究《南京条约》的不平等,不仅具有史学和法学意义,对于早日实现《联合国宪章》中规定的大小国家一律平等,不得使用武力或以武力相威胁的理想也有现实意义。