类型电影经济策略视角下恐怖电影片名翻译探析

2021-08-11田春霖

【摘要】本文从电影片名的市场功能角度入手,以电影学的类型电影的经济策略为理论依据,探讨恐怖电影中文译名的相似之处,认为恐怖电影在片名翻译时借鉴前作的关键字对电影片名进行改写,意在吸引恐怖片影迷观影。本研究连接了电影学理论和翻译学两个领域,拓展了翻译学的研究领域。

【关键词】片名翻译类型电影;恐怖电影;戏仿电影

【作者简介】田春霖(1995-),男,陕西西安人,西安外国语大学高级翻译学院,教师,硕士,研究方向:文化研究、文化翻译。

看电影已经成为日常休闲的一种方式,观众可以根据兴趣选择要观看的电影,选择的标准可以是有无喜爱的演员、表现的主题、电影的类型等等。传统的电影类型包括喜剧片、恐怖片、动作片等,各个类型电影内部又存在诸多分类。但是判断一部电影究竟属于何种类型,往往没有观众选择观影那般简单。例如,香港在1980年推出的《鬼打鬼》,该片讲述一男子在道术的帮助之下复仇的故事,这一主线听起来像是香港邵氏公司在20世纪70年代制作的动作片。但是,主人公的复仇却是借助了茅山道术,电影中也有众多恐怖的鬼怪镜头,因此该片似乎也可算入恐怖片的范畴。另外,该片在复仇的主线叙事上,穿插众多插科打诨的笑料,在一定程度上也借鉴了喜剧片的元素。不难看出,将某一电影归为单一的类型问题似乎并非易事。

一、类型电影理论

电影学关于类型电影的讨论几经波折。Alan Williams按照电影的叙事风格,将电影分为叙事电影(narrative film),实验电影(experimental film),以及纪录片(documentary)三种,此分类忽视了电影形式的复杂性,例如《阮玲玉》(Center Stage)这样的叙事电影中穿插着人物访谈难以归类到以上三种分类的任何一种。另外,著名的恐怖片《女巫布莱尔》(Blair Witch )讲述了一群大学生深入森林之中寻找女巫存在的证据。形式上该片采用纪录片的手法,但是内容却是完全虚构,如果按照电影的叙事风格划分,这类电影显然不属于以上任何一种分类。按照叙事风格分类忽视了电影形式的复杂性,同时也无视了电影产生的历史文化因素。

通过电影的主题、风格、影像(iconography)为标准分类,承认类型电影形式的历史偶然性(Ryall, 1998: 329)。但历史分类法的一个重要问题是容易忽视电影之间的类型延伸(Stam: 2000, 128),例如上文中的《鬼打鬼》一片。在此基础上,Altman(1999)借鉴结构主义(structuralism),通过电影的词义(semantics)/句法(syntax)研究类型电影。语义作为电影的基石,构成了类型电影的基本元素,例如角色、形式、音乐、长度,而句法将这些词义元素衔接在一起,例如爱情片中剧情的走向与男女主人公的组合同构(桂琳,2019)。在此基础上,他認为电影的词义元素可以与另一类型的句法元素相结合,为电影的类型混合留下空间。例如,恐怖片《异形》(Alien)讲述了宇航员在外太空遭遇异星生物的袭击并与其殊死搏斗的故事。该片存在“宇航员”“外太空”这样的科幻片的词义元素,但是故事情节上也属于恐怖片的句法元素。

以上关于类型电影的讨论焦点在于电影的文本属性,却在一定程度上忽视了观众作为意义创造者应发挥的主观能动作用(agency)。似乎任何电影的类型是客观存在,电影制作者、观众似乎对电影类型无法施加任何影响,无法创造意义。针对这样的问题,Tom Ryall(1975)提出电影的分类应该依据多模态分类法,以影评人、电影结构、观众为一体的分类标准,认可了类型电影作为电影产业、影评人、观众的文化协商的作用。类型电影如同观众与制片方签订的一纸契约,观众可以根据这类电影的文本属性对电影有所期待,而制片方也受制于观众对于类型电影的期待,制作出尽量符合观众的预期的电影作品(Cherry, 2009)。

多模态分类法解决了按照电影文本属性的分类法的问题,承认了观众在电影生产制作过程中的作用。在此基础上,制片方将电影看作是商品,那么盈利是电影发行方要考虑的首要问题。Neale(2000)认为类型电影是理解资本主义下电影发行这一商业行为的有力工具。因为类型电影往往已有固定的故事情节、转折、场景设定等,观众在观看过一系列的同一类型的电影之后,已经对此类电影有了基本的认知和心理预期。新的电影拍摄完成开始发行时,如果电影发行方强调此电影属于某一类型,那么观众会对这部新电影怀有之前观看此类电影的预期。这样的宣传方式利于电影的宣传和票房盈利,是一种保险的策略。但是新的电影又不完全重复之前电影,而是在其基础上进行修改和删减,以避免重复(Darley, 2000: 142)。

本文探索类型电影片名的翻译,发现相同的类型英语电影译名有较多重复之处,往往是出于电影发行者对于电影发行、获利的考量。电影片名如同产品,利用熟悉的词语降低不确定性(Arora& Stoner, 1996;Chung& Eoh, 2019)。观众能够根据过去观影的经验对新电影作出预判(Sood& Drèze,2006),电影发行方利用这一点激发潜在的观众,获得更多的利益。在这个背景下的片名译名,往往也借鉴了前作的部分词语,在起名上尽力向前作靠拢,以满足大众对于成功电影的心理预期,吸引更多的潜在观众。例如,迪士尼动画电影《玩具总动员》1995年在大陆上映获得票房成功,于是“总动员”三字便被用作众多的探险类动画电影之中,之后《玩具总动员》《海底总动员》《超人总动员》纷纷问世,刺激这一类型电影的影迷购票观影。

二、文献综述

法国文学批评家Gérard Genette以及Jane E.Levin(1997)在《副文本》(Paratexts)一书中引用Charles Grivel的观点,认为标题有三大功能,分别是识别作品、标明作品主题、宣扬作品。在此基础上,陈宏薇(2001)提出电影片名具有信息功能、审美功能、市场功能。不论是标题的“宣扬作品”功能,抑或电影片名的“市场功能”,共同的是标题需要吸引消费者的眼球,促进消费。本文在梳理阅读2010-2020十年来,在CNKI网站上关于电影片名翻译的30篇核心以及CCSI论文的基础上,发现关于目前学界对电影片名翻译主要围绕在电影片名的三大功能上。

关于信息功能,有观点认为电影片名应该采取何种翻译策略,需要考虑目标受众以及其所处的时代对于外国电影的需求,或对电影片名进行归化处理,让观众感到易于接受;或者引入译文的概念,借鉴异化翻译理论将片名陌生化,引起神秘感,激发观众观影兴趣(蒋璐、介斐斐,2012)。将电影片名的翻译实现与源语相同的效果,涉及电影片名翻译中的语言学层面。在涉及电影片名的技巧中,大多数论文结合具体的电影片名翻译实力探讨了音译、直译、意译等翻译方法(尚亚宁,2012;邢金凤,2014;冉明志,2014),具有实践指导意义。

关于电影片名翻譯的美学讨论,单畅、王永胜(2013)应用美学理论中的“期待视野”于观众对于电影选择的讨论之中,认为只有符合读者(观众)思维定向的文本,才能吸引读者(观众)。在片名靠近译语读者的基础上,认为片名翻译也起较为陌生的片名,帮助观众不断更新认识,摆脱常规化审美意识的制约。同时也提醒到,异化的程度必须注意效度,切不可标新立异,否则过犹不及。黄顺红、詹蓓(2010)梳理了电影片名翻译的美学发展。从19世纪末一直到20世纪末,同样强调目前电影片名翻译的主要原则是强调读者在阅读和接受过程中的积极作用,以观众为中心,片名翻译应尽量靠近观众。

鉴于电影片名的市场功能,需要考虑电影片名适应市场、吸引观众的宣传发售的特性,从生态翻译学的三个维度讨论片名翻译如何吸引观众、获得高票房(陶嘉玮,2013;王明月,2013;邓颖,2013)。电影的片名的翻译当然受制于商业的限制,赞助人希望电影片名能够吸引多数观众以获得更多利润。不仅如此,片名的翻译也同样受到意识形态等因素的影响,邹素(2012)从改写理论的视角探讨外部因素诸如意识形态如何影响片名翻译。电影作为两国不同文化的沟通工具,在两种文化间游走协商,受到源语文化以及译语文化关系的影响。采取何种翻译片名,要看译文是否与一个多元系统所需要的新形式相符。如果翻译文学处于中心位置,翻译的定义就变得自由,译本的种类也会变多。如果翻译文学处于边缘地位,翻译则需要遵循主流文学的审美标准(卢涤非,2012)。

尽管目前的文献对于电影片名翻译的市场功能有不少讨论,但是这些讨论大多集中于翻译理论,例如改写理论的赞助人。本文从电影学的类型片经济策略讨论类型电影片名翻译的相似之处,能够连接翻译学与电影学之间的联系,对拓宽翻译学研究领域具有一定的意义。

本文选取的电影片名及其翻译均从豆瓣网站上选出,豆瓣网站以开放的讨论区使得观众、影评人得以互动,形成一个线上电影文化社区。而豆瓣中对电影的信息记载也较为详细,不仅具有电影出版年代、主要演员、导演、上映日期、甚至还有宣传片,能够有效帮助观众了解电影的详细信息,影迷之间互动分享,参与到电影的意义构建之中。另外,由于本文研究的部分素材是恐怖电影的片名翻译。 虽然由于审查制度,大多恐怖电影无法在中国市场上映,但是影视传媒发行公司可以发行这些电影的音像制品,因此这些电影的片名翻译也需要吸引消费者,因而恐怖电影的片名翻译也要遵循市场功能。

三、恐怖电影的电影片名翻译

1. 恐怖电影。恐怖电影情节上扣人心弦,主角往往陷入困境,不得不抵抗强大的反派人物。本文选取恐怖片的片名翻译作为分析对象,这是由于恐怖片不同于喜剧片、动作片等其他类型的电影,适合全部年龄段的观众观看,观影人群往往仅限于恐怖片影迷(Wood, 1986)。恐怖片扣人心弦的剧情、令人不安的反派角色等因素使得一些观众退避三舍,因此其宣传和发售应该考虑到市场的因素,通过尽量维持已有的观众,同时吸引更多的观众,获得票房收益。

电影大师希区柯克指导的《惊魂记》(The Psycho)(1960),讲述了一名伪装的精神病患者杀人的故事,该片由于出众的剧本、剪辑、音效,成为影史经典。甚至“惊魂”一词也被后世许多恐怖电影借鉴,例如《狂犬惊魂》(1983)、《电锯惊魂》(2005)等(详见表1.)。这些电影主要讲述主人公不慎进入反派人物控制的领地,陷入困境之中,为求性命不得不殊死搏斗。通常结局以正面人物战胜反派告终。有趣的是,这些电影的英语片名往往与“惊魂”二字完全无关,电影发行公司采用这样的翻译,是借鉴《惊魂记》的成功对电影进行改写。观众看到“惊魂”就会自动将电影列入恐怖片之列,仿佛观众与电影从业者达成的默契,都在双方预期的范围内对电影进行意义建构。

但是观众与从业者之间的默契也会造成类型电影的制作越来越模式化,甚至跟风兴起,质量江河日下,因而类型电影的发展需要创新,以免落入窠臼。《黑色星期五》(Black Friday)(1980)系列以及《血腥死亡营》(Sleepaway Camp)(1983)讲述来自过去的杀人狂重现,他们的目标往往是有过性经历的青少年。这些作品可看作是对20世纪60年代至70年代西方社会性解放的反击,由艾滋病而引发的对于疾病的恐惧转移到了“性”之上(Petridis, 2014)。但此类电影由于逐渐形成固定的故事情节,失去吸引力。90年代辛普森杀妻案轰动美国,案件审理的全部过程在美国由多家电视台转播,严肃的刑事案件一时成为全美民众关注的焦点。辛普森杀妻案成了民众参与的案件,有民众甚至到媒体报道的案发地点以及法庭,以求获得上镜的机会。通过纷繁复杂的图景(spectacle),原本的现实被隐匿于表面之下,真实的案件无人关注,反而聚焦案件的媒体报道,观众一时无法区分现实和虚幻(Storey, 2015)。在这样的背景下,《惊声尖叫》推出,该片讲述一位戴着面具的恐怖片爱好者接连杀死小镇中青少年。《惊声尖叫》不同于其他恐怖电影之处在于,主角能够意识到自己陷入杀人狂的追杀之中,能够将自身的经历与恐怖片的观影融合,表现出一定的自觉性。这样的设定方式受到以X代(generation X)为主的拥有较高的媒体素养的观众的青睐,为恐怖电影的发展注入新的活力。

2.戏仿电影(parody)。美国70年代“水门事件”(Watergate scandal)的发生,尼克松总统团队窃取他人竞选策略使得民众逐渐对美国政府失去信心,民众逐渐表现出愤世嫉俗的态度。成长于美国70年代的X代在这样的环境下成长,耳濡目染,逐渐表现出犬儒主义,不信奉权威。正是在这样的背景下,《惊声尖笑》(Scary Movie)(2000)应运而生。戏仿电影基于对传统类型片的模式解构,结合现实生活中的文化事件,对现实生活以及类型片予以嘲讽。

《驚声尖笑》一片借鉴了《惊声尖叫》电影的主线,即杀人狂屠杀小镇青少年,并融入了对种族、性向等少数群体的思考。电影故意将黑人、男同性恋按照刻板印象刻画,表现形式荒诞不羁,令观众发笑的同时也令观众自我审视是否在日常生活中存在这样对少数群体的刻板认识。以《惊声尖笑》为代表的恐怖类戏仿电影在传统恐怖电影的基础上进行进一步发展,解构恐怖电影的主流叙事,穿插对时事的讽刺,还可其他电影,表现出互文性(intertextuality)。

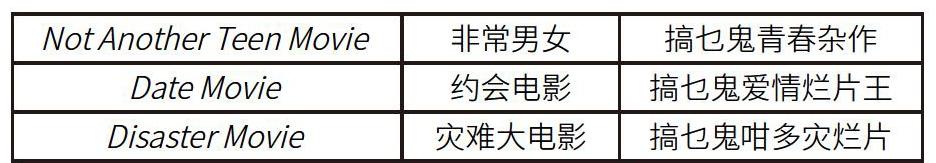

这些戏仿电影的片名也能表现出戏仿电影的恶搞与荒诞(见表4.2),大陆的部分戏仿类香港的译名带有“大电影”三个字,表现与传统类型电影的不同,例如对《暮光之城》的戏仿之作的译名为《暮色大电影》,对《后天》为代表的科幻片的戏仿作译名为《灾难大电影》。但是也并非所有戏仿类电影都有这样明显的标示,恐怖电影《沉默的羔羊》(The Silence of the Lamb)的解构戏访之作《搞笑的羔羊》(The Silence of the Hams);《饥饿游戏》(The Hunger Games) (2012)的戏仿之作,《挨饿游戏》(The Starving Games)(2013)。如果大陆对戏仿类电影的译名尚有并不统一之处,香港译名的规律有迹可循得多。戏仿电影的香港译名多以“搞乜鬼”三字开头,此词粤语意为“搞什么鬼”,凸显戏仿电影本身的后现代主义(postmodernism)特色。电影片名如果包含“搞乜鬼”或者“大电影”三字,观众自然就会对电影内容心领神会,能够吸引戏仿类电影的观众以及潜在的粉丝。这样的选择同时也降低了观众在电影选择的风险,能够确保观影体验。

四、结语

本文以类型片的宣传发行策略作为理论基础,分析恐怖片的片名翻译。本文中选取的电影片名源文和译文之间存在差异较大,认为这是出于出品方利用以往相关类型电影与观众之间形成的默契,促进新电影的宣传和发售。本文的研究集中于恐怖片,是由于恐怖片相比于其他类型的影片受众较为有限,因而其发行策略格外重要,未来相关研究也关注其他类型电影的片名翻译。

参考文献:

[1]Altman R. Film/Genre[M]. BFI, 1999.

[2]Arora R, Stoner C. The effect of perceived service quality and name familiarity on the service selection decision[J]. Journal of Services Marketing, 1996(1):22-34.

[3]Bae G, Kim H J. The impact of movie titles on box office success[J]. Journal of Business Research, 2019(Oct.):100-109.

[4]Cherry B. Horror, The Film Reader[M]. Routledge,2009.

[5]Chung J, Eoh J. Naming strategies as a tool for communication: application to movie titles[J]. International Journal of Advertising, 2019:1-14.

[6]Darley A. Visual Digital Culture: Surface Play and Spectacle in New Media Genres[M]. Routledge, 2000.

[7]Genette G, Levin E. Paratexts: Thresholds of Interpretation[M]. Cambridge University Press, 1997.

[8]Maltby R. Hollywood cinema[M]. Blackwell, 2003.

[9]Neale S. Genre and Hollywood[M]. Routledge, 2000.

[10]Nelmes J. Introduction to Film Studies(5th Edition)[M]. Routledge.

[11]Petridis S. A Historical Approach to the Slasher Film[J]. Film International, 2014(1):76-84(9).

[12]Phillips K R. Projected Fears: Horror Films and American Culture[M]. Praeger, 2005.

[13]Ryall T. Genre and Hollywood[A]. in Hill, J. & Gibson, P. C. The Oxford Guide to Film Studies[C]. Oxford University Press, 1998:329.

[14]Ryall, T. Teaching through genre[J]. Screen Education, 1975-76: 17:27-33.

[15]Sood S, Drèze X. Brand extensions of experiential goods: Movie sequel evaluations[J]. Journal of Consumer Research, 2006(3):352-360.

[16]Storey J. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction[M]. Peking University Press, 2015.

[17]Williams A. Is a Radical Genre Criticism Possible?[J]. Quarterly Review of Film Studies, 1984. Vol.9 No.2.

[18]Wood R . Hollywood from Vietnam to Reagan[M]. Columbia University Press, 1986.

[19]常笑.目的论视角下的《出水芙蓉》片名翻译[J].四川戏剧, 2014(1):94-96.

[20]陈宏薇.汉英翻译基础[M].上海:上海外语教育出版社,1998

[21]单畅,王永胜. 英文电影片名汉译的审美取向[J].当代电影, 2013(6):126-129.

[22]邓颖.适应与选择:生态视域下的《迷失东京》片名翻译[J].四川戏剧,2013(3):59-61.

[23]桂琳.语法、历史与文化的三层级电影类型研究框架——里克·奥尔特曼电影类型研究述评[J].上海大学学报(社会科学版),2019(2):39-48.

[24]黄顺红,詹蓓.探析电影片名翻译的美学特征[J].科学·经济·社会,2010(3):149-152.

[25]蒋璐,介斐斐.归化和异化视角下的英文电影片名翻译[J].电影文学,2012(10):161-162.

[26]康宁.文化图式理论在英文电影片名翻译中的应用[J].电影文学,2014(8):159-160.

[27]雷静.复杂性理论视域下中文电影片名英译语境契合研究[J].北方民族大学学报,2020(6):133-138.

[28]梁健,李鲁.电影片名之功能目的论翻译策略[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2009(S1):210-212.

[29]卢涤非.淡妆浓抹总相宜的影视片名翻译[J].电影文学,2012 (8):147-148.

[30]彭金玲.2012年好莱坞片名两岸三地翻译探析[J].电影文学, 2015(8):151-152.

[31]冉明志.目的论观照下的英文电影片名汉译研究[J].电影文学, 2014(14):151-152.

[32]尚亚宁.冲突与融合:文化差异背景下的英文电影片名汉译[J].电影文学,2012(13):147-148.

[33]陶嘉玮.从生态翻译学视角看电影《北京遇上西雅图》的片名英译[J].当代电影,2014(4):98-99.

[34]王明月.生态翻译学视角下的中文电影片名英译研究[J].电影评介,2013(23):98-99.

[35]邢金凤.基于文化传播的英文电影片名翻译[J].电影文学,2014 (16):154-155.

[36]鄒素.电影片名翻译中规范与译者翻译策略研究[J].电影文学, 2012(9):160-161.