3D-ASL在脑梗死分期及疗效中的判定

2021-08-07王金洪

王金洪,冯 浩,李 冰

(广元市第一人民医院放射科 四川 广元 628000)

脑梗死发病病因为脑组织低灌注所致脑缺血缺氧引起梗死灶坏死,因人体脑组织对缺血及低氧极其敏感,且耐受程度较差,一旦发生缺血性脑血管疾病会引起不可逆损伤。数字减影血管造影为目前诊断血管形态金标准,但检测费用昂贵且为有创操作[1]。磁共振血管成像归为一种无创性质、无需开展插管及使用对比剂血管成像技术,伴随着国内检查设备、后处理方法不断进步及发展,检测准确性、敏感度不断提升[2]。三维动脉自旋标记技术(3D-ASL)为近些年来发展一种全新容积灌注扫描技术,信噪比高,磁敏感伪影干扰偏低,具有稳定可靠灌注信息[3]。文章就3D-ASL在脑梗死分期及其疗效判定结果上如下分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年5月—2020年4月我院确诊的脑梗死患者60例,所有患者均开展3D-ASL灌注成像,依据结果分为低灌注组(30例)、正常灌注组(30例),低灌注组男25例,女5例,年龄52~78岁,平均(64.3±4.5)岁,正常灌注组男24例,女6例,年龄51~79岁,平均(65.3±4.6)岁,两组一般资料无显著差异(P>0.05)。

纳入标准:(1)纳入对象符合《短暂性脑缺血发作中国专家共识(2011)》;(2)患者入院主要表现为不同程度眩晕、呕吐、单侧及双侧肢体无力;(3)伴有言语不利;(4)症状持续数分钟至数小时,24 h内可完全缓解;(5)患者及家属知情同意并签署知情同意书。排除标准:(1)经CT检查后判断有脑出血、占位及明确责任病灶者;(2)中途退出本次研究者。

1.2 方法

1.2.1 检查方法 检查设备:GE美国公司(MRI扫描仪器),型号:Signa HDxt 1.5T,16通道联合线圈套配,常规扫描,MRI图像选择T1WI、T2WI、T2FLAIR,弥散加权成像(DWI)、MRA,参数设置:3D-TOF三维时间飞跃法,TR:25 ms,TE:2.7 ms,FOV:22 cm,重建矩阵:320×192。后续开展3D-ASL扫描,参数:TR 4 632 ms,TE 10.5 ms,PLD 1 525 ms,依据时间、视野及需求选择。图像并传送至数据工作站,GEADW 4.6工作站为处理中心,选择Funtool软件分析,获取全脑血流量图。开展3D-ASL扫描图像进行处理、分析:两名影像学诊断医师对局部血流量判断,及时对脑梗死患者DWI、ASL-CBF图像异常情况进行判断。观察脑部组织是否存在血流灌注彩图,分析比较图像中脑组织两侧异常状况。另一方面定量分析图像,镜像法观察工作站CBF图像异常,ASLCBF图像未见到明确灌注异常患者,测量患者感兴趣区域,如右侧颞叶、额叶、顶叶以及枕叶,测量3次CBF、rCBF数据,选取平均值,计算镜像区、感兴趣区rCBF值,常规比值:0.8~1.2,当超过20%时,则表示灌注减低,反之灌注偏高。手动勾画ROI时,要求避开脑脊液影响。

1.2.2 治疗 所有患者采取静脉溶栓或介入治疗,选择阿替普酶0.9 mg/kg,最大剂量<90 mg,10%剂量1 min静脉推注,其余剂量1 h内持续静脉泵入。血管内治疗:介入治疗前开展病变侧脑血管造影,对患者血管狭窄及闭塞部位、前向血流了解。依据医师经验及其病变特点和患者具体情况,选择血管内机械开通或血管成形术。术后闭塞远端血流达到2b/3级再通。并采取美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS评分)[4]评估治疗后7 d、90 d神经功能,总分45分,分值越高表明患者神经功能缺损程度越高。

1.3 统计学处理

采用SPSS 18.0统计软件,计量资料用(x-± s)表示,采用t检验,计数资料用率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

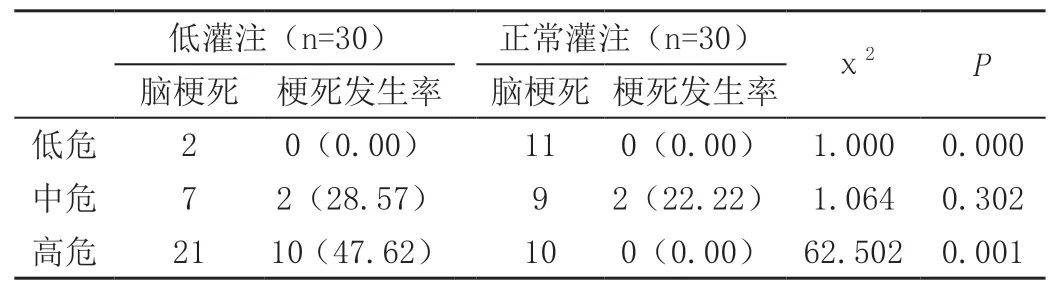

2.1 低灌注、正常灌注下梗死发生情况比较

低灌注下中危人群梗死发生率为28.57%,高于正常灌注22.22%,但两组差异无统计学意义(P>0.05);低灌注高危人群梗死发生率为47.62%,高于正常灌注梗死发生率0.00%,两组差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 低灌注、正常灌注下梗死发生情况比较[n(%)]

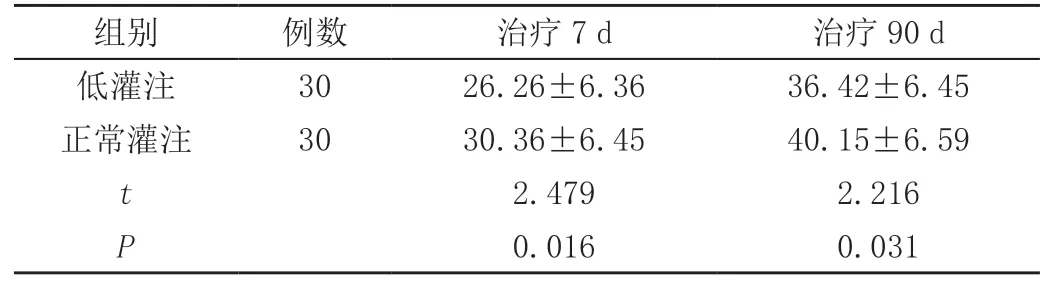

2.2 两组治疗7 d、90 d后NIHSS评分比较

治疗7 d、治疗90 d后,正常灌注组NIHSS评分优于低灌注组,两组差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗7 d、90 d后NIHSS评分比较(± s) 单位:分

表2 两组治疗7 d、90 d后NIHSS评分比较(± s) 单位:分

?

3 讨论

脑梗死是指脑血供突发性中断并诱发脑部组织坏死症状,目前对脑梗死治疗上最有效及便捷措施为溶栓,但溶栓开展前医师需评估患者脑血流灌注情况。脑灌注成像技术基于示踪动脉血中水分子运动并显示脑血流灌注情况,相比较常规技术,可有效避免血脑屏障对示踪剂阻滞作用,临床准确性偏高[5]。近些年来,随着脑灌注成像技术不断进步,3D-ASL灌注成像技术可弥补2D-ASL技术局限性,实现三维全脑容积灌注呈现,有利于对全脑、颅底等含气结构组织血灌注成像结果评估。

3D-ASL灌注成像检查中无需对比剂,优势为操作简便、安全性高,利于临床观察全脑血流灌注情况,为临床脑梗死疾病诊断提供有利信息。3D-ASL检查过程中将机体内水作为内在示踪剂,利于标记成像平面上有利血液,改变自旋状态,通过对组织灌注后成像并标记前后采集图像结果对比,进而评估组织灌注情况。同时,3D-ASL检查中并观察脑白质、脑灰质不同血流分布,其采集信号定位准确、速度较快,图像结果质量清晰[6]。本次研究中,对确诊为脑梗死60例患者依据3D-ASL结果分为低灌注、正常灌注各30例,分为低危组、中危组、高危组,对其结果分析,低灌注下中危人群梗死发生率为28.57%,高于正常灌注22.22%,但两组差异不显著,无统计学意义(P>0.05),高危人群47.62%,显著高于正常灌注梗死发生率0.00%(P<0.05)。3D-ASL可有效分析全脑血流灌注情况,及时检测出脑梗死患者脑血流灌注异常情况,判断是否存在脑部梗死病灶,对脑梗死患者血流动力学研究起着重要价值[7]。文章表2得出,对正常灌注及低灌注两组患者治疗后7 d、90 d NIHSS评分比较得出,正常灌注组NIHSS评分显著优于低灌注组(P<0.05)。3D-ASL可在短时间内开展多次扫描,动态观察全脑血流灌注情况,脑梗死患者接受溶栓治疗后,若脑组织血流灌注增高区、缺血梗死区血流灌注恢复时可及时发现,临床医师可依据诊断结果及时调整治疗方案,为临床治疗提供指导作用[8]。3D-ASL能及时发现病变,全面反映脑梗死疾病血流灌注状况,动态观察血流灌注恢复状态,有助于临床诊断治疗及预后判断,起着重要的指导意义。

综上所述,3D ASL灌注成像技术可有效诊断脑梗死疾病类型,且疾病准确率较高,同时对后续治疗疗效判断起着积极意义,为临床诊疗提供参考依据。