中老年女性颈动脉斑块发生及稳定性相关危险因素分析

2021-08-04郭丹丹曹丽张凯周贵明

郭丹丹,曹丽,张凯,周贵明

颈动脉粥样硬化斑块是心脑血管事件风险评估的重要因子,与脑卒中以及心肌梗死的发生密切相关。对于缺血性脑血管病,颈动脉粥样硬化斑块不稳定相比斑块造成的狭窄是更危险的因素[1]。由于女性的生理特点,绝经直接导致雌激素分泌减少,从而使血脂、糖代谢及胰岛素的敏感性受到影响。绝经后女性动脉硬化及高血压的风险较年龄相匹配的未绝经女性明显增高[2];并且绝经后女性心血管病事件的发生率较绝经前增加[3]。本文通过对中老年女性相关指标的采集分析,探讨颈动脉斑块发生及稳定性的相关危险因素。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择2016 年3 月—2018 年3 月于天津医科大学总医院门诊就诊的中老年女性。入选标准:(1)能清楚回忆绝经史。(2)年龄45~80 岁。(3)具有完整临床资料。排除标准:(1)服用过他汀类药物。(2)服用过性激素类或类固醇药物。(3)有脑卒中病史。(4)有严重肝肾功能障碍、血液系统疾病及肿瘤等。

1.2 方法

1.2.1 一般资料收集 询问病史,记录受试者年龄以及是否绝经。测量身高、体质量,计算体质指数(BMI),用标准汞柱式血压计测量坐位右上臂血压,测量3次取平均值。

1.2.2 实验室检查 应用Beckman AU5822全自动化学发光分析仪测定生化指标,包括尿酸(UA)、血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、三酰甘油(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)。

1.2.3 颈动脉超声 选用西门子S2000 彩色超声诊断仪,分别检查双侧颈总动脉,颈动脉分叉及颈内、颈外动脉。于纵切面在颈内、外动脉水平下方1~1.5 cm范围测量颈总动脉远端内-中膜厚度(intima-media thickness,IMT);IMT≥1.0 mm为内-中膜增厚;局限性内-中膜厚度≥1.5 mm 或比邻近内-中膜增厚>0.5 mm,或大于邻近内-中膜厚度的50%,凸向管腔,定义为斑块。

1.2.4 分组 根据颈动脉超声检查有无颈动脉斑块,将被检查者分为斑块组及无斑块组;根据颈动脉斑块特征,分为不稳定斑块组及稳定斑块组。将具有如下特征的斑块归为不稳定斑块[4]:(1)低回声,均匀无回声或以低回声为主或无回声面积<50%。(2)斑块内运动,斑块存在与动脉搏动不一致的升降运动成分,即“水母征”。(3)新生血管,斑块内彩色多普勒或能量多普勒信号区域与新生血管一致。(4)溃疡,斑块表面呈火山口征,凹陷≥2 mm。稳定斑块具有如下特征[5]:(1)纤维帽较厚,内部以中等回声纤维成分为主。(2)内部回声明显增强,以钙化为主。

1.3 统计学方法 采用SPSS 22.0软件进行统计学处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验;颈动脉斑块发生及稳定性的影响因素分析采用Logistic 回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

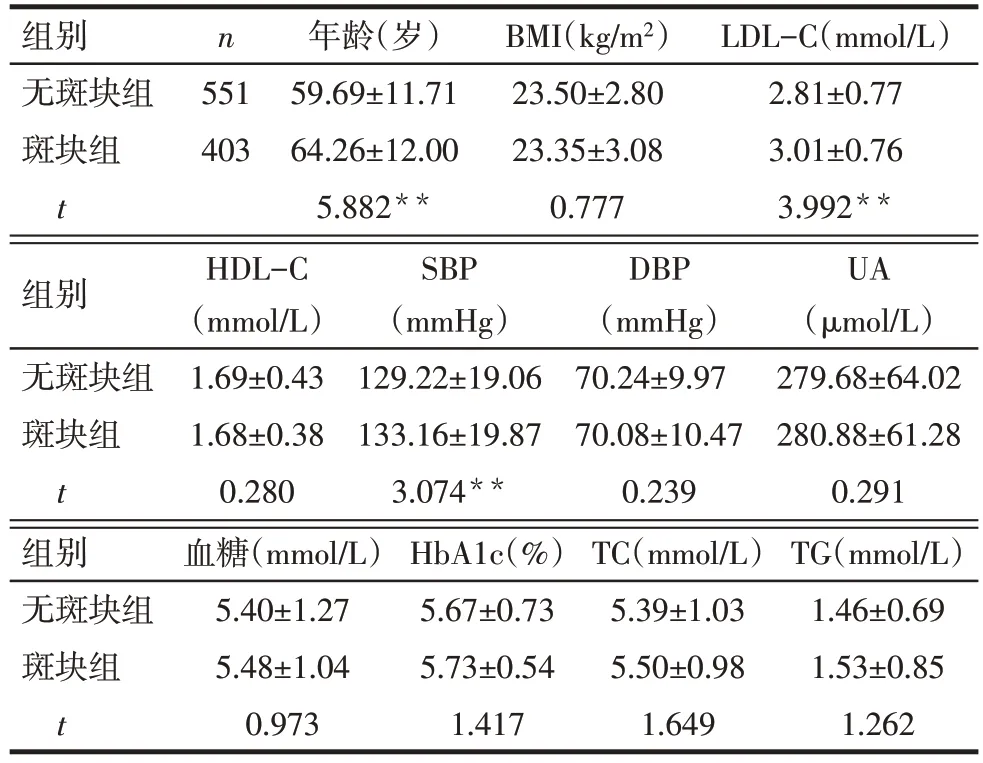

2.1 颈动脉斑块组与无斑块组临床资料及实验室检查指标比较 纳入中老年女性954 例,平均(62.24±13.24)岁。根据超声诊断结果分为颈动脉斑块组403例和无斑块组551例。斑块组年龄、LDL-C、收缩压(SBP)均高于无斑块组(P<0.05),见表1。

Tab.1 Comparison of clinical data and laboratory indexes between the two groups of patients表1 颈动脉斑块组与无斑块组患者的临床资料及实验室指标比较 (±s)

Tab.1 Comparison of clinical data and laboratory indexes between the two groups of patients表1 颈动脉斑块组与无斑块组患者的临床资料及实验室指标比较 (±s)

*P<0.05,**P<0.01;1 mmHg=0.133 kPa;DBP:舒张压

组别n年龄(岁)BMI(kg/m2)LDL-C(mmol/L)无斑块组55159.69±11.7123.50±2.802.81±0.77斑块组40364.26±12.0023.35±3.083.01±0.76 t 5.882**0.7773.992**组别HDL-CSBPDBPUA(mmol/L) (mmHg) (mmHg) (μmol/L)无斑块组1.69±0.43129.22±19.0670.24±9.97279.68±64.02斑块组1.68±0.38133.16±19.8770.08±10.47280.88±61.28 t 0.2803.074**0.2390.291组别 血糖(mmol/L)HbA1c(%)TC(mmol/L)TG(mmol/L)无斑块组5.40±1.275.67±0.735.39±1.031.46±0.69斑块组5.48±1.045.73±0.545.50±0.981.53±0.85 t 0.9731.4171.6491.262

2.2 中老年女性颈动脉斑块形成的影响因素分析 以颈动脉斑块存在与否为因变量(无颈动脉斑块=0,有颈动脉斑块=1),单因素分析筛选出P<0.1的因素,包括年龄、SBP、LDL-C、TC,以及绝经与否(绝经=0,未绝经=1)为自变量,进行二分类Logistic回归分析。结果显示,较高水平的LDL-C、高龄以及绝经是斑块形成的独立危险因素,见表2。

Tab.2 Analysis of influencing factors of carotid plaque formation in middle-aged and elderly women表2 中老年女性颈动脉斑块形成的影响因素分析

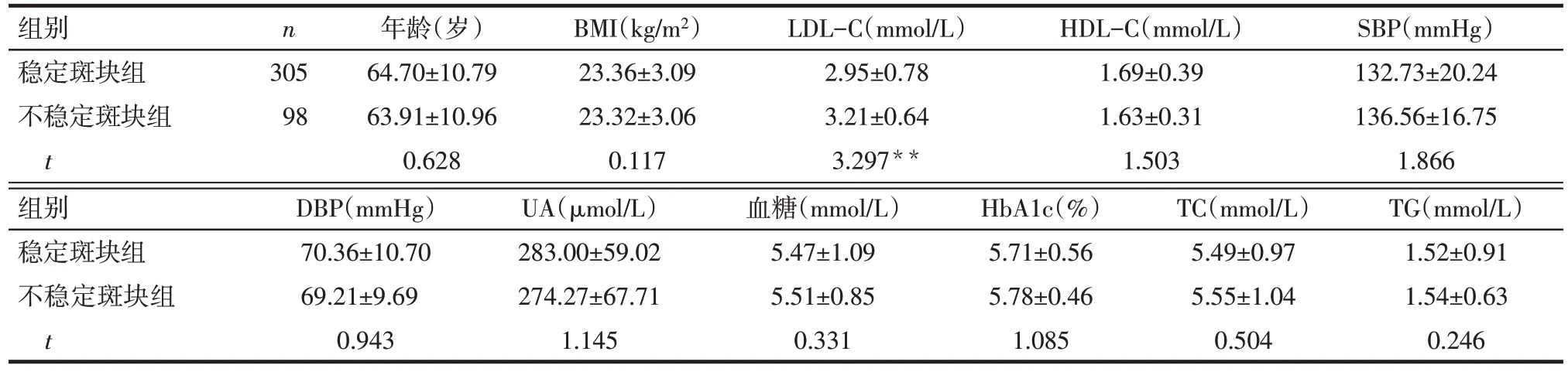

2.3 稳定斑块组与不稳定斑块组的临床资料及实验室检查指标比较 根据超声结果将403例斑块组进一步分为稳定斑块组(305 例)和不稳定斑块组(98例),稳定斑块组的LDL-C明显低于不稳定斑块组(P<0.01),见表3。

Tab.3 Comparison of clinical data and laboratory indexes between stable plaque group and unstable plaque group表3 稳定斑块组与不稳定斑块组患者临床资料及实验室检查指标比较 (±s)

Tab.3 Comparison of clinical data and laboratory indexes between stable plaque group and unstable plaque group表3 稳定斑块组与不稳定斑块组患者临床资料及实验室检查指标比较 (±s)

*P<0.05,**P<0.01

组别n年龄(岁)BM(Ikg/m2)LDL-C(mmol/L)HDL-C(mmol/L)SBP(mmHg)稳定斑块组30564.70±10.7923.36±3.092.95±0.781.69±0.39132.73±20.24不稳定斑块组9863.91±10.9623.32±3.063.21±0.641.63±0.31136.56±16.75 t 0.6280.1173.297**1.5031.866组别DBP(mmHg)UA(μmol/L) 血糖(mmol/L)HbA1c(%)TC(mmol/L)TG(mmol/L)稳定斑块组70.36±10.70283.00±59.025.47±1.095.71±0.565.49±0.971.52±0.91不稳定斑块组69.21±9.69274.27±67.715.51±0.855.78±0.465.55±1.041.54±0.63 t 0.9431.1450.3311.0850.5040.246

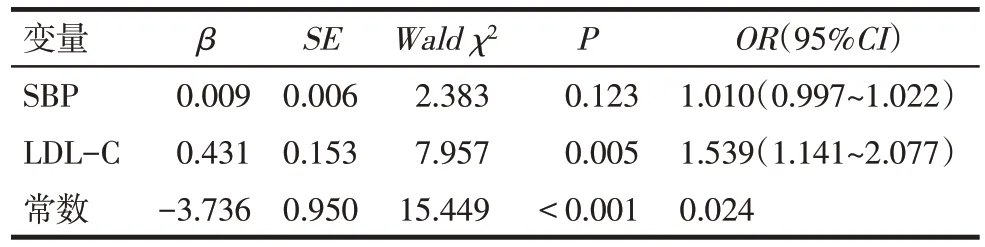

2.4 颈动脉斑块稳定性的影响因素分析 403例颈动脉斑块患者中,以斑块是否稳定为因变量(稳定=0,不稳定=1),单因素分析筛选出P<0.1的因素,包括 LDL-C、SBP 为自变量,二分类 Logistic 回归分析显示,较高水平的LDL-C 是影响斑块稳定性的独立危险因素,见表4。

Tab.4 Analysis of influencing factors of carotid plaque stability表4 颈动脉斑块稳定性的影响因素分析

3 讨论

3.1 探究中老年女性颈动脉粥样硬化斑块形成及稳定性的意义 颈动脉粥样硬化性狭窄或闭塞是引起脑血管缺血性病变的重要危险因素之一,并且会增加脑卒中发生的风险。研究发现,颈动脉斑块还与急性脑梗死患者的神经损伤程度密切相关[6]。尤其当斑块出现不稳定特征时,如出现溃疡、脂质坏死核心、斑块内出血时极易发生破裂,继发血栓形成,可引发更严重的脑卒中事件。

既往研究结果证实年龄、性别、高血压及LDL-C水平是动脉粥样硬化的主要影响因素[7]。中老年女性随着月经的结束,雌激素分泌显著减少;而雌激素能够影响血脂代谢,减轻胰岛素抵抗及改善血管内皮功能,其具有血管保护作用[3]。上述因素可能导致中老年女性发生动脉粥样硬化的影响因素与男性不完全相同。目前关于中老年女性颈动脉斑块相关因素的报道尚罕见。为明确中老年女性独特的生理特点对颈动脉斑块的影响,本研究对中老年女性颈动脉斑块形成的危险因素进行探究。

3.2 中老年女性颈动脉粥样硬化斑块形成的危险因素 本研究显示颈动脉斑块的形成与多种因素相关,斑块组患者的年龄、收缩压、LDL-C 均高于无斑块组。多因素分析显示,高龄、高水平的LDL-C、绝经是影响斑块形成的独立危险因素,这些与既往研究结果相符[8-9]。随着年龄的增加,血管生理性的改变以及危险因素暴露的增加,导致动脉内膜损伤,从而形成斑块。Zhou 等[9]将 2 131 例女性分为绝经前(998 例)和绝经后(1 133 例)组进行研究,分别有229例和588例存在颈动脉斑块,绝经后女性颈动脉斑块发生率明显高于绝经前,提示绝经可能是影响斑块形成的危险因素。这可能与雌激素可以直接作用于血管壁细胞有关,当雌激素水平下降时,可导致血管内皮细胞舒张功能障碍,细胞因子、凝血因子等合成代谢紊乱导致内膜受损,加速动脉硬化的进展[10]。Zhou 等[9]研究还发现,绝经状态与不稳定斑块相关,绝经后妇女不稳定斑块发生的风险增加。但是,本研究中并未得出绝经与斑块稳定性有关,考虑与不稳定斑块组样本量相对较小有关。本研究中颈动脉斑块组收缩压较无斑块组高,而2 组间舒张压无显著差异,表明与舒张压相比,收缩压更能影响动脉粥样硬化程度。这与毕媛等[11]研究的结果相符,即随着收缩压的升高,颈动脉异常的发生率增高。长期高血压会使血管的顺应性降低,内皮细胞通透性增加,内膜受损。也有研究认为高血压是一种低度的炎症疾病,高血压与炎性因子共同作用,促进了动脉硬化及斑块的形成[12]。

3.3 中老年女性颈动脉粥样硬化斑块稳定性的相关因素分析 本研究显示LDL-C 是影响斑块稳定性的因素,这与以往文献的报道一致[13]。低密度脂蛋白(LDL)是血液中运载胆固醇的主要蛋白,通过受损的内皮细胞渗入到内膜下,导致胆固醇的积聚和泡沫细胞形成,促使动脉粥样硬化斑块形成;而斑块的不稳定、破裂、继发血栓形成会引起大部分的急性心脑血管事件。研究证实,氧化应激反应在斑块发展过程中是一个重要的决定因素[14]。颈动脉狭窄导致卒中患者血液中的LDL 呈明显氧化状态,氧化LDL 在不稳定斑块中的含量显著高于稳定斑块,原因可能是氧化LDL可激活内皮细胞和巨噬细胞表达基质金属蛋白酶,而基质蛋白酶能特异性黏附和降解细胞外基质,导致斑块的纤维帽变薄,增加斑块的不稳定性。另外,氧化LDL 可促进巨噬细胞或者单核细胞释放炎症因子,如肿瘤坏死因子-α,白细胞介素-1等,促使内皮细胞坏死,导致斑块破裂。

本研究结果显示,中老年女性颈动脉斑块的发生与年龄、LDL-C、绝经有关,并且高水平LDL-C 是中老年女性颈动脉斑块形成和稳定性的危险因素,这为中老年女性人群脑血管疾病的早期干预及降低脑卒中的发生率提供了依据。