COVID-19疫情下大学生居家隔离期间自我效能感与创伤后成长的关系:反刍性沉思的中介作用

2021-07-31尹秋馨

尹秋馨,赵 绮

(上海外国语大学医疗保健中心,上海 200083)

截至目前,COVID-19疫情已造成全球数千万人感染[1],严重影响了社会的正常运作秩序,也给人们的心理状态带来了巨大冲击。2020上半年,为有效遏制疫情在我国的蔓延,全国人民经历了一段特殊的居家隔离生活。对大学生而言,他们的学习和生活几乎被局限在了家中。有研究报告指出,传染病流行期间采取隔离措施可有效降低被感染的风险,但由此造成的社交隔离、对疾病传播的恐惧等也会严重损害被隔离人员的心理健康[2]。如有文献报道2003年SARS肆虐期间,被隔离人员出现了情绪低落、悲伤、紧张、恐慌、失眠等心理问题[3-5]。国内最新相关研究也显示,COVID-19疫情下大学生存在不同程度的焦虑、抑郁、恐惧等应激性心理状态,且与COVID-19疫情的流行呈高度正相关[6-9]。WHO总干事谭塞德指出,“COVID-19疫情是百年一遇的健康危机,其影响将持续几十年”[10]。因此,促使大学生在COVID-19疫情可能长期流行的状态下维持良好心理调适至关重要。Tedeschi等[11]的研究表明,个体在与创伤事件抗争过程中会出现心理困扰和情绪障碍,也会体验到一些积极的心理变化,称之为创伤后成长。由此可知,COVID-19疫情作为对人们生产生活产生重大影响的突发公共卫生事件,除了给个体心理状态造成负面影响,也有可能会给个体带来一些积极的改变。丁媛等[12]最新的研究报告显示,COVID-19疫情期间医学生表现出较好的心理韧性,如目标专注、情绪控制、积极认知等。近期一项质性研究也表明,创伤后成长往往也是个体心理状态向好发展的一个标志[13]。在创伤后成长理论模型中,Tedeschi等[14]学者则指出反刍性沉思是个体体验到创伤后成长的重要认知加工过程,不同类型的反刍性沉思可以直接影响其心理状态变化的结果。此外,虽然影响个体创伤后成长的因素有很多,但董超群[15]的研究显示,在控制人口学变量等因素后,拥有较高自我效能感的个体仍然可以产生较高水平的创伤后成长,对影响其生活的事件掌控能力也更强。据此,本研究从积极心理学角度切入,旨在了解COVID-19疫情下大学生居家隔离期间的自我效能感、反刍性沉思、创伤后成长3者之间的关系,以期为疫情下针对高校学生展开认知心理干预提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 对象

采用便利抽样法,于2020年5月至7月期间通过问卷星对上海某高校在读大学生进行网络问卷调查,采取自愿填写原则,通过统一指导语告知参与者此次调查的目的及意义,保证研究对象的知情权。要求大学生根据指导语仔细阅读各条目,然后根据自己的实际情况将问卷填写完整后再提交。纳入标准:(1)年龄≥18 岁;(2)正就读于上海某高校;(3)问卷填写完整且填写时长≥100 s。通过问卷星后台导出数据,经核对检查再剔除无效问卷。共收集问卷190份,其中有效问卷186份,有效率为97.9%。

1.2 方法

1.2.1 自行设计的一般资料问卷 问卷包含研究对象的性别、年龄、年级、居家隔离时所在地区、居家隔离天数等基本资料。

1.2.2 一般自我效能感量表(General Self-Efficacy Scale,GSES)量表由Zhang J X等[16]汉化修订,共计10个条目,用于评估个体应对不同挑战或面对新事物时的总体自信程度,采用Likert 4级评分法,从“完全不正确”到“完全正确”依次计1~4分,总分为10~40分,得分越高,表明个体的一般自我效能感越好。本研究中该量表信度为0.90。

1.2.3 中文版创伤后成长评定量表(C-PTGI)该量表由我国学者汪际等[17]汉化修订,共计20个条目,包含5个维度,分别为与他人关系、新的可能性、个人力量、人生哲学、自我转变,采取Likert 6级评分法,从“完全没有体验到这种改变”到“体验到非常多这种改变”依次计0~5分,总分为0~100分,分值越高,提示个体的创伤后成长水平越高。本研究中该量表信度为0.94。

1.2.4 中文版事件相关反刍性沉思问卷(C-ERRI)该问卷由我国学者董超群等[18]引进并进行汉化修订,由侵入性反刍性沉思和目的性反刍性沉思两个分量表组成,共20个条目,用于评估遭受创伤的个体对当下经历事件的反刍性沉思频率,采用Likert 4级评分法,从经历创伤事件后“从来没有这种想法”到“经常发生这种想法”依次计 0~3分,总分为 0~60分,总分越高表示伤者发生反刍性沉思的频率越高。本研究中该量表信度为0.91。

1.3 统计学处理

使用SPSS 21.0软件处理本研究中所有数据。人口学资料、居家隔离时所在地区等分类变量采用百分比表示,自我效能感、反刍性沉思和创伤后成长得分采用描述性统计分析;两组人群得分差异比较采用独立样本t检验,多组比较采用单因素方差分析;采用Pearson相关分析考查自我效能感、反刍性沉思与创伤后成长及各其维度得分的相关性;采用温忠麟等[19]提出的中介效应检验程序进行中介效应分析,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 研究对象基本情况

研究对象中男生32名(17.2%),女生154名(82.8%);平均年龄为(20.39±1.82)岁;大一 54人(29.0%),大二 63人(33.9%),大三19人(10.2%),大四34人(18.3%),研一2人(1.1%),研二2人(1.1%),研三12人(6.5%);居家隔离时所在地区涵盖31个省、市、自治区、直辖市,其中上海市35人(18.8%),湖北省21人(11.3%),浙江省19人(10.2%),河南省12人(6.5%),山东省11人(5.9%),江苏省 10人(5.4%),其他省、市、自治区、直辖市78人(41.9%);居家隔离平均天数为(75.03±41.02)天。

2.2 COVID-19疫情下大学生居家隔离期间自我效能感、创伤后成长和反刍性沉思的描述性分析

大学生的自我效能感总均分为(24.31±5.19)分,条目均分(2.43±0.52)分,提示其自我效能感在“有点正确”到“多数正确”之间,处于中等水平;创伤后成长总均分为(50.23±17.77)分,条目均分为(2.51±0.89)分,提示其创伤后成长水平在“少”到“有些”之间,处于中等水平;反刍性沉思总均分为(24.94±10.37)分,条目均分为(1.25±0.52)分,介于“偶尔”到“有时”之间,提示其反刍性沉思频率较低,其中侵入性反刍性沉思条目均分为(0.89±0.54)分,介于“从不”到“偶尔”之间,提示被动的、消极的认知加工较少,目的性反刍性沉思均分为(1.59±0.66)分,介于“偶尔”到“有时”之间,提示存在一些主动的、有意义的认知加工,详见表1。

表1 COVID-19疫情下大学生居家隔离期间GSES、C-PTGI和C-ERRI的得分(±s,分)

表1 COVID-19疫情下大学生居家隔离期间GSES、C-PTGI和C-ERRI的得分(±s,分)

项目总均分条目均分G S E S C-P T G I总分与他人关系新的可能性个人力量自我转变人生哲学C-E R R I总分侵入性反刍性沉思目的性反刍性沉思2 4.3 1±5.1 9 5 0.2 3±1 7.7 7 7.4 6±3.0 7 8.4 9±4.1 5 7.4 0±3.2 6 8.9 1±3.7 7 1 7.9 7±6.0 8 2 4.9 4±1 0.3 7 8.9 9±5.4 3 1 5.9 5±6.6 4 2.4 3±0.5 2 2.5 1±0.8 9 2.4 9±1.0 2 2.1 2±1.0 4 2.4 7±1.0 9 2.2 3±0.9 4 2.9 9±1.0 1 1.2 5±0.5 2 0.8 9±0.5 4 1.5 9±0.6 6

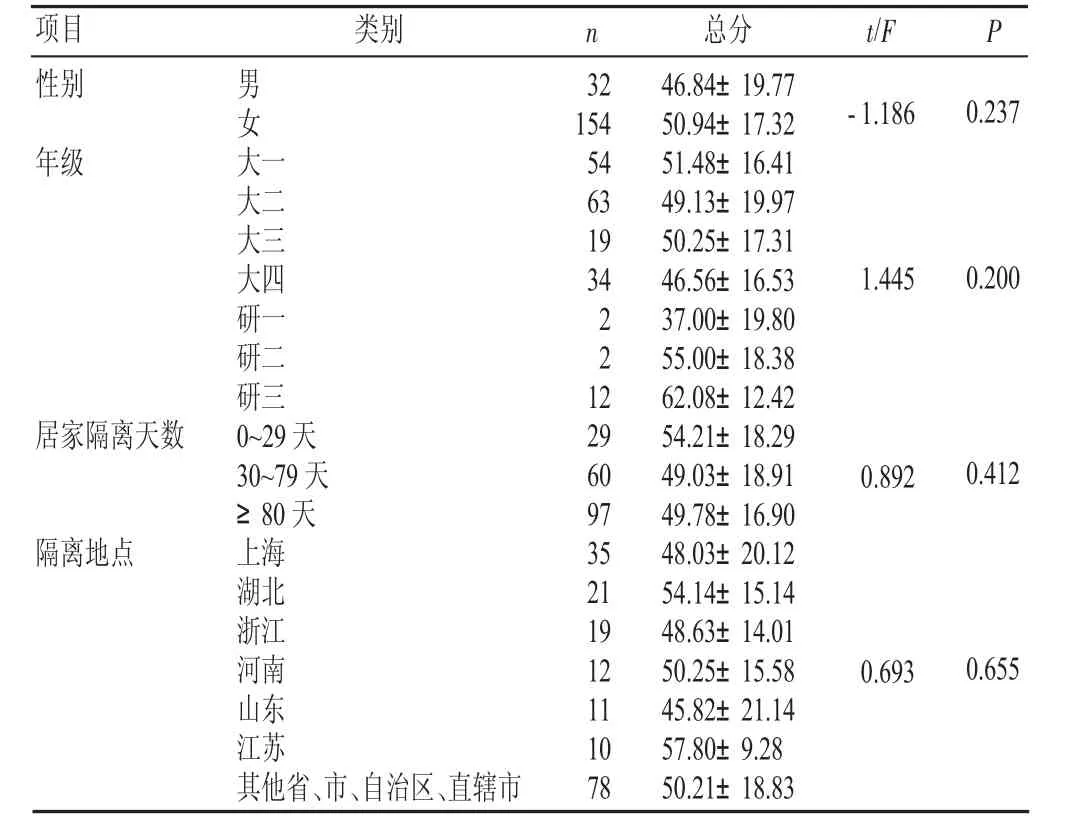

2.3 人口学资料、隔离天数、隔离地点对大学生居家隔离期间创伤后成长总分的影响

t检验和单因素方差分析结果显示,不同人口学资料、隔离天数、隔离地点对大学生居家隔离期间创伤后成长总分的影响差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 人口学资料、隔离天数、隔离地点对大学生居家隔离期间C-PTGI总分的影响(±s,分)

表2 人口学资料、隔离天数、隔离地点对大学生居家隔离期间C-PTGI总分的影响(±s,分)

项目类别n 总分t/F P性别-1.1 8 6 0.2 3 7年级男女大一3 2 1 5 4 5 4 6 3 1 9 3 4 1.4 4 5大二大三大四研一研二研三0~2 9天3 0~7 9天≥8 0天上海湖北浙江河南山东江苏其他省、市、自治区、直辖市0.2 0 0 2 2 1 2居家隔离天数0.8 9 2 0.4 1 2隔离地点2 9 6 0 9 7 3 5 2 1 1 9 1 2 1 1 1 0 7 8 4 6.8 4±1 9.7 7 5 0.9 4±1 7.3 2 5 1.4 8±1 6.4 1 4 9.1 3±1 9.9 7 5 0.2 5±1 7.3 1 4 6.5 6±1 6.5 3 3 7.0 0±1 9.8 0 5 5.0 0±1 8.3 8 6 2.0 8±1 2.4 2 5 4.2 1±1 8.2 9 4 9.0 3±1 8.9 1 4 9.7 8±1 6.9 0 4 8.0 3±2 0.1 2 5 4.1 4±1 5.1 4 4 8.6 3±1 4.0 1 5 0.2 5±1 5.5 8 4 5.8 2±2 1.1 4 5 7.8 0±9.2 8 5 0.2 1±1 8.8 3 0.6 9 3 0.6 5 5

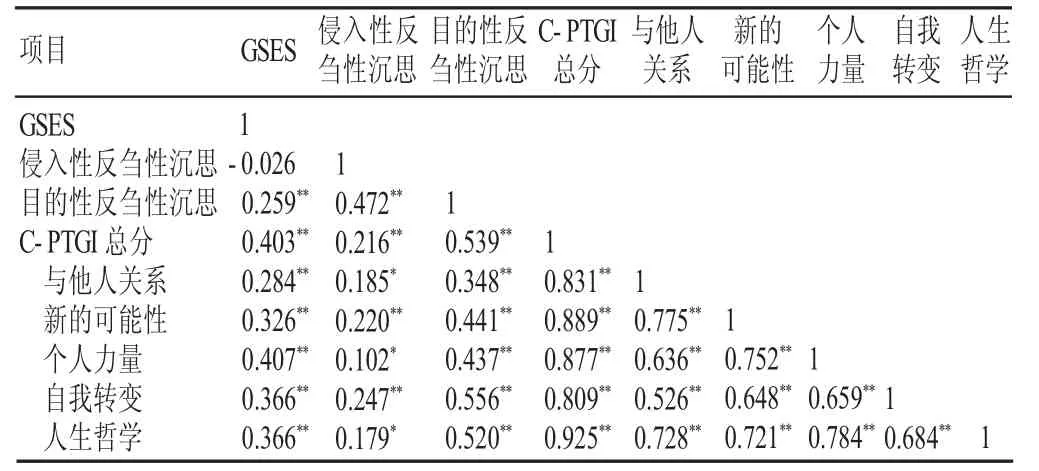

2.4 COVID-19疫情下大学生居家隔离期间自我效能感、反刍性沉思与创伤后成长的相关性分析

Pearson相关分析结果显示,大学生居家隔离期间的自我效能感、侵入性反刍性沉思、目的性反刍性沉思与C-PTGI总分及其各维度均呈显著正相关(P<0.05或P<0.01),见表3。

表3 COVID-19疫情下大学生居家隔离期间GSES、C-ERRI与C-PTGI及其各维度的相关性(n=186)

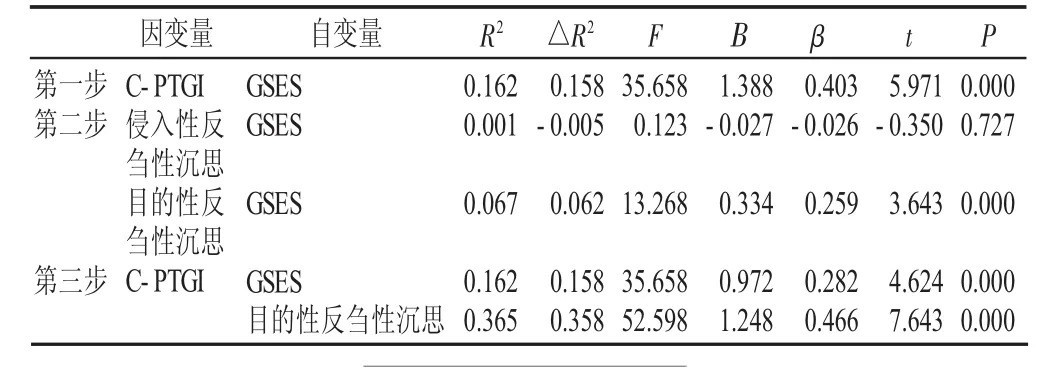

2.5 反刍性沉思的中介效应分析

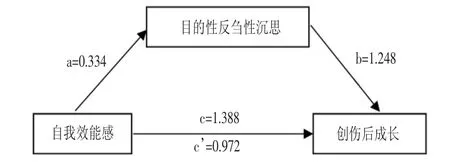

以目的性反刍性沉思为中介变量(M),以自我效能感为自变量(X)、创伤后成长为因变量(Y),进行分层回归分析,检验大学生的反刍性沉思在其自我效能感与创伤后成长之间的中介效应。第一步检验自我效能感对创伤后成长的影响,自变量对因变量的解释程度为15.8%,系数c有统计学意义(t=5.971,P<0.05);第二步检验自我效能感对反刍性沉思的影响,其中自我效能感对侵入性反刍性沉思的解释程度为-0.5%,系数α’无统计学意义(t=-0.350,P>0.05),对目的性反刍性沉思的解释程度为6.2%,系数α有统计学意义(t=3.643,P<0.05);第三步检验自我效能感和目的性反刍性沉思对创伤后成长的影响,自我效能感对创伤后成长的解释程度为15.8%,系数c’有统计学意义(t=4.624,P<0.05),目的性反刍性沉思对创伤后成长的解释程度为35.8%,系数 b 有统计学意义(t=7.643,P<0.05)。系数 c’(0.972)小于系数c(1.388),综上可知,只有目的性反刍性沉思在自我效能感和创伤后成长之间起部分中介效应,中介效应占总效应的比值为 a×b/c×100%=30.03%,见表4、图1。

表4 目的性反刍性沉思在自我效能感与创伤后成长之间的中介效应(n=186)

图1 目的性反刍性沉思在自我效能感和创伤后成长之间的中介效应模型

3 讨论

3.1 COVID-19疫情下大学生居家隔离期间创伤后成长的水平及特点

一项系统综述报告指出,个体的创伤后成长水平与其遭受的创伤类型有关,由高到低依次是特殊职业者、患病者、意外创伤者[20]。本研究中,COVID-19疫情下大学生居家隔离期间的创伤后成长为中等水平,略低于其他创伤事件影响下大学生的创伤后成长水平[21],但其性别、年级、居家隔离地点及隔离天数对创伤后成长总分的影响并无统计学差异(P>0.05)。这或许说明,一方面,此次COVID-19疫情带来的创伤对各地大学生的心理冲击是巨大的、全面的、持续时间较长的;另一方面,本次调查研究选择在武汉解封后进行,此时全国疫情已基本得到有效控制,各地也根据实际情况陆续解除居家隔离生活,外部压力的减轻促使大学生开始逐步思考疫情带来的影响、重新规划自己今后的学习生活等,进而从中体验到创伤后成长等积极心理转变。根据调查结果可知,COVID-19疫情下,大学生在经历了平均75天的居家隔离生活后,体验到了有关“人生哲学”“自我转变”及“新的可能性”等积极的心理变化,他们开始主动思考更多有关人生、人性、生命等方面的问题,促使自我发生改变、寻找疫情大流行背景下的新机遇等,以适应外在大环境的变化。与此同时,长期居家生活虽然限制了大学生原有的社交范围,但一方面增加了其与家人之间的沟通交流,感知到更多来自家庭的温暖与关爱,另一方面也使他们更加渴望面对面的人际交流,重视友情的维系,从而获得更多的情感支持,这也有助于增强他们的自信心,以有效应对遇到的危机事件。据此提示,现阶段高校正常开学后,教育工作者或可引导大学生多关注COVID-19疫情给自身带来的挑战与意义,如学会理解并接受世事变化无常、进一步合理规划自己的求学计划、对所有坚守在疫情防控一线的工作人员心怀感恩、更加珍爱生命和敬畏自然等;积极主动地为他们提供疫情流行期间出现心理问题时的应对策略,如鼓励其通过交谈或书写的方式与他人分享有关疫情影响的想法和感受,及时疏导不良情绪和负性思维,指引其学会寻求有效的社会支持,以增强他们与困境持续顽强斗争的信心与勇气,从而促使他们获得更高水平的创伤后成长。

3.2 COVID-19疫情下大学生居家隔离期间的自我效能感、反刍性沉思与创伤后成长之间的相关性

自我效能感是一种信念,指个体对影响自己生活事件的控制能力[22]。本研究中,COVID-19疫情下大学生居家隔离期间的自我效能感处于中等水平,略低于意外创伤者和肿瘤患者[15,23],这或许与个体遭遇的创伤事件性质有关。意外伤、疾病等创伤事件对个体造成的影响一般都是确定的、可以直接观察到的,但COVID-19疫情作为传播速度快、感染范围广、防控难度大、且可能长期流行的重大突发公共卫生事件,给大学生未来的学习生活带来了很多不确定性,使得他们对自己能否有效掌控疫情对人生规划带来的影响产生了一定程度的迷茫和怀疑。Pearson相关分析显示,大学生的自我效能感与创伤后成长总分及其各维度均呈显著正相关(P<0.01),这与董超群[15]的研究结果一致,即自我效能感水平越高的大学生,遭遇创伤时对事件影响的掌控能力越强,从中获得的创伤后成长也越多。反刍性沉思是个体调整原有思维认知、重新理解创伤事件影响的重要机制,也是个体体验到创伤后成长的重要认知加工指标[14]。在本研究中,大学生居家隔离期间的反刍性沉思水平略高于意外创伤事件中受创者的反刍性沉思水平[24-25],且其目的性反刍性沉思水平高于侵入性反刍性沉思水平,可能与本研究实施时全国疫情已基本得到有效控制,居家隔离逐步解除有关,因此大学生开始更多地主动思考此次疫情对自身的影响,如疫情防控持续状态下,应该如何重新规划好自己的求学深造或工作计划等。此外,Pearson相关分析显示,本研究中大学生的侵入性反刍性沉思和目的性反刍性沉思与其创伤后成长总分及各维度均呈显著正相关(P<0.05 或 P<0.01),这与相关研究结果一致[26-28],表明在疫情持续流行的状态下,大学生在与创伤事件反复抗争的过程中,当下的侵入性反刍性沉思也可促进其主动进行自我反思、重新评价创伤事件给自身带来的影响、寻求解决问题的方案,从而获得更高水平的创伤后成长。

3.3 反刍性沉思在自我效能感和创伤后成长之间的中介作用

中介效应检验结果显示,COVID-19疫情下,大学生居家隔离期间的自我效能感可直接正向预测其创伤后成长水平,目的性反刍性沉思在自我效能感和创伤后成长之间起部分中介效应,因此可以通过增加大学生的目的性反刍性沉思频率来提升其创伤后成长水平。相关研究也报道,青年群体比较容易在危机事件中改变自己原有的思维认知、世界观等,以适应现实生活的变化,这有助于他们获得创伤后成长[29]。此外也有研究报道,提高患者的反刍性沉思水平可以增强其战胜疾病的信心,从而促进其身体恢复和心理成长[30],且随着创伤事件的影响时间越长,个体的目的性反刍性沉思频率越高,创伤后成长水平也越高[31]。据此提示,现阶段高校正常开学,返校后或可进一步对全体学生的反刍性沉思状况进行测评,以区分其两种反刍性沉思类型发生的频率,并以此为依据开展针对性的心理干预。如果目的性反刍性沉思频率较高,则可进一步给予大学生引导,强化他们有意义的思考和重新评价等认知加工,如从重新探讨反思疫情影响下个人生活的意义和生命的价值,以此增强他们的自我效能感,继而提升其创伤后成长水平。如果侵入性反刍性沉思频率较高,则需要高校心理咨询师、辅导员等人从旁协助大学生进行有效应对,一方面鼓励他们主动表达疫情带给自身的各种困扰,这既有助于疏导其负性情绪,也可据此为其提供一些解决困扰的策略;另一方面增加他们对COVID-19疫情的认知,如了解COVID-19疫情的传播途径、在平时的学习和生活中如何避免被感染以及一旦出现发热该如何镇静处理等,增强其应对困难的信心,促使被动的、消极的认知加工向主动的、积极的认知加工转变,从而使其实现创伤后成长。