基于古德与布罗菲透视课堂的学生参与度研究

2021-07-11赵梦祥王成会周欣悦赵旭

赵梦祥 王成会 周欣悦 赵旭

摘 要:本研究以第十三届全国中学物理青年教师教学大赛为例,运用古德与布罗菲透视课堂方法,以楞次定律为例,分析学生的参与度与教学效果的关系.从学生的参与人数、参与时间、参与形式、答案类型等入手,研究课堂中学生的参与度,发现该教师能够有效吸引学生参与课堂的研究性学习,教学设计具有较强的科学性.

关键词:古德与布罗菲;案例分析;学生参与度;教学效果

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)09-0002-05

新课改倡导在教学中要将发挥教师的主导作用和学生的主体作用相结合,学生在课堂中参与的广度、深度是衡量他们能否充分发挥自身主体作用的重要标志[1]REF_Ref15119\r\h.在以往的课堂观察中,大多集中在知识与技能类的学习目标的达成,以及对教师语言和行为的观察,而对学生的独立认知过程、合作学习过程、学习的积极情感、同伴的社会关系观察得很少[2]REF_Ref15413\r\hREF_Ref27258\r\h.本研究克服以往课堂观察的弊端,以高中物理“楞次定律”一课为例,运用“古德与布罗菲”透视课堂方法,对物理课堂中学生的参与度进行定性与定量分析,以期为教师教学提供参考.

1 研究对象

全国中学物理青年教师教学大赛自1994年起,每两年举办一次,参赛选手多为各省(市、自治区)的优秀教师.本文以2018年第十三届全国中学物理青年教师教学大赛高中组一等奖获得者T老师的“楞次定律”为研究对象.T老师在教学过程中很好地调动了学生的积极性,学生的课堂参与度较高,是非常具有参考价值的教学案例.

2 研究方法

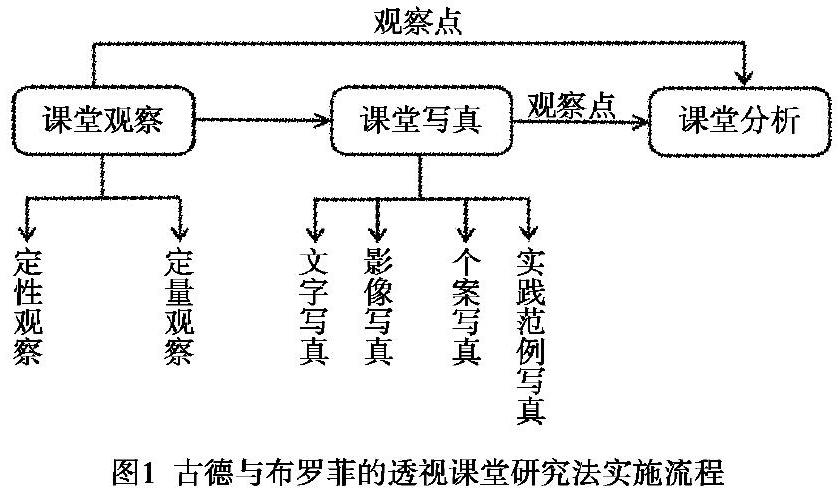

古德与布罗菲的透视课堂研究法概括地讲就是建立在观察基础上的课堂写真以及在课堂写真基础上的多角度分析,即“课堂观察—课堂写真—课堂分析”的研究模式[3]REF_Ref27343\r\h,基本流程如图1所示.首先,借助自身感官及有关辅助工具,如量表等直接或间接地对课堂教学活动进行定性观察和定量观察.然后,以时间顺序为线索对师生间的语言和行为进行真实的、客观的写真.写真有文字写真、影像写真、个案写真和实践范例写真等.最后,依据研究者选取的观察点对课堂观察记录和课堂写真记录展开分析,揭示课堂教学中存在的问题,从而为教师改进教学提供建议.

3 研究过程

本研究严格按照古德与布罗菲透视课堂研究法的三个步骤“课堂观察—课堂写真—课堂分析”,对T老师的“楞次定律”一节的教学进行课堂观察与写真,分析学生在课堂中的参与度.

3.1 课堂观察

古德与布罗菲认为:“观察和研究课堂并非只有一种正确的方法,教师想运用何种观察方法或研究方案,取决于其观察的目的,不同的观察方法有不同的优缺点,教师想用哪种方法,不是在于其形式而是在于其实质——在使用观察法时能够获得教师所需要的信息[4].” 长期以来,学生在课堂上的参与度一直被认为是高效教育的核心[5]REF_Ref9652\r\h,孔企平认为,学生的课堂参与是行为参与、认知参与和情感参与的组合[6]REF_Ref9685\r\h.本研究聚焦于学生的课堂参与度,即在教师的帮助和引导下,学生积极主动参与课堂教学的程度[7]REF_Ref31559\r\h,其中学生的参与人数、参与态度、参与方式、参与度、参与效果等方面均为衡量课堂教学的指标[8]REF_Ref28724\r\h.

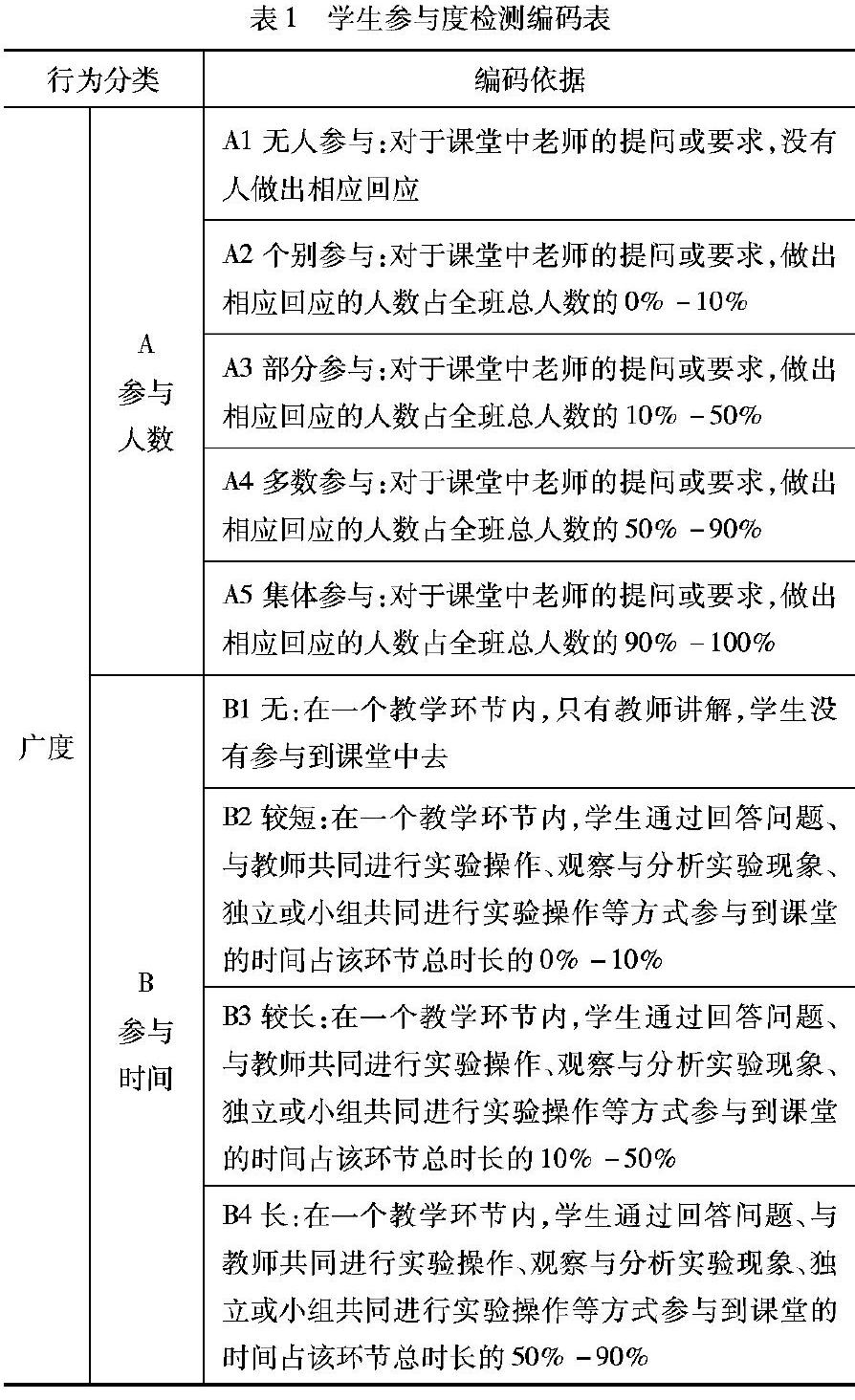

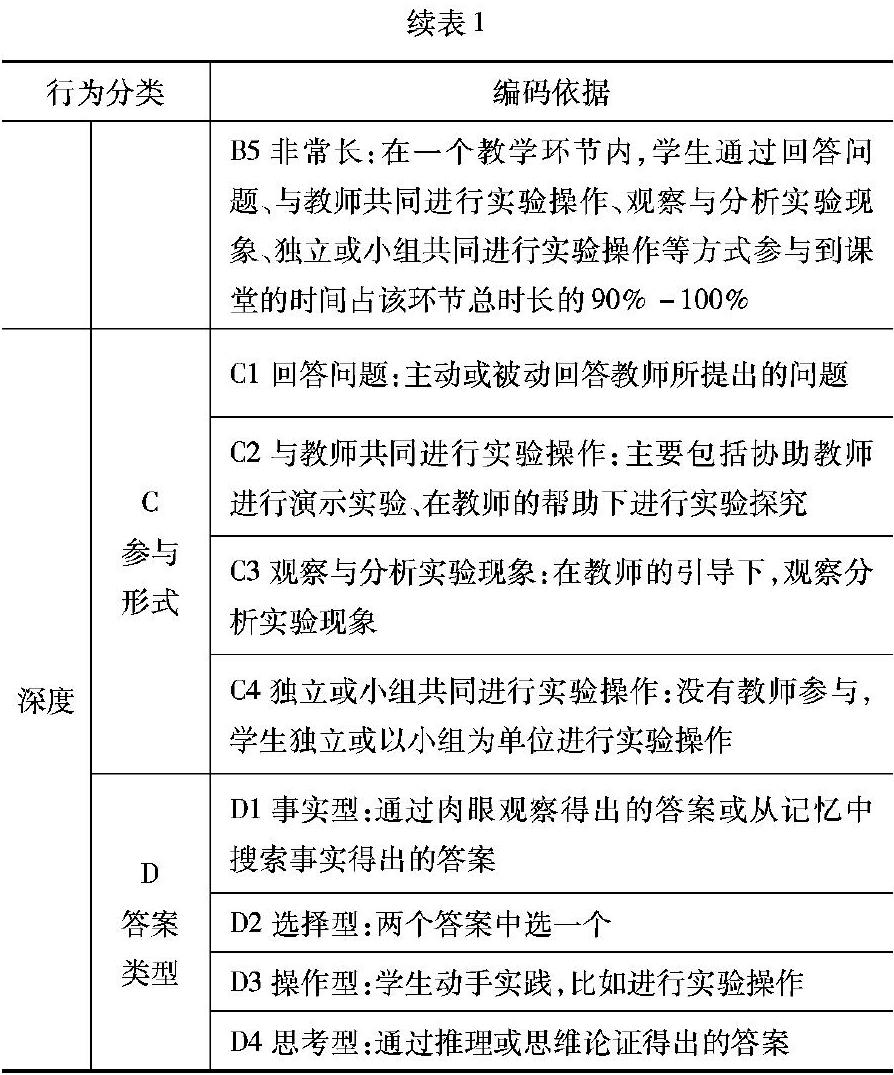

3.1.1 编制量表

本研究参照古德和布罗菲所创设的量表从学生的课堂参与人数、参与时间、参与形式与答案类型四个维度来评价学生的课堂参与度,根据学生在课堂上参与教学活动的人數和时间,采用五个等级来分层描述学生参与的广度;学生的课堂参与形式与答案类型可以表征学生在行动和思维两个维度上的参与深度,由浅到深可以划分为四个等级,见表1.

3.1.2 案例编码及统计结果

基于学生参与度检测编码表,反复观看T老师的“楞次定律”录像课,对该课的导入、提出猜想、实验探究、分析结果、规律总结、规律应用、课堂小结等七个教学环节逐一进行人工编码,并对所得数据进行统计汇总,得出其编码结果统计表(见表2).表中A、B、C、D分别代表学生参与度检测编码表中的四个维度,1、2、3、4、5分别代表每个维度的四个或五个陈述,例如,表2中的“6”表示在T老师整堂课中学生的参与人数为“A1无人参与”的情况一共有6次.

3.1.3 数据分析

为了更直观地、系统地分析本案例中学生的课堂参与度情况,下面根据表2中的统计数据从参与人数、参与时间、参与形式和答案类型4个维度逐一进行分析.

(1)参与人数

由图2可以看出,对于课堂中老师的提问或要求,学生集体参与的占比最高,为36.96%;其次是个别参与,占比为32.61%.这说明教师在讲授的过程中,不仅关注了学生集体,还充分考虑了学生个人,将“关注每一位学生的发展”充分落实.同时,从学生的角度看,集体参与多为小组合作探究,有利于提高学生的合作能力和团队意识,个别参与多为个人回答问题,有利于培养学生独立思考的能力.对于教师所提出的一些指向性不强的问题,可能会存在“无人参与”的情况.但从总体上看,学生的参与覆盖到了每一位学生.

(2)参与时间

从整体来看,各个环节学生的参与时间几乎都超过了50%,说明学生在时间上的参与度较高,如图3所示.具体而言,学生的参与时间占比最多的是提出猜想环节,约占90%.物理课程标准对科学探究提出了具体的内容标准[9]REF_Ref28110\r\h,其中,猜想与假设是学生科学探究活动的一个重要组成部分,它是在观察和实验材料的基础上,根据科学原理和科学事实进行理性思维加工以后,对未知自然现象及其自然规律所作的假定性解释和说明[10]REF_Ref27731\r\h.T老师在这一环节陈述讲解的时间较少,学生通过实验进行科学猜想的时间较多,有助于培养学生的科学探究能力.

(3)参与形式

在本案例中,学生的参与形式较为多样,回答问题(C1)、与教师共同进行实验操作(C2)、观察与分析实验现象(C3)、独立或小组共同进行实验操作(C4)四种类型均有涉及,其中学生通过回答问题的形式参与到课堂中的次数最多,为32次,如图4所示.深入分析学生的参与情况发现,整节课中只有7次是学生主动参与,教师点名回答问题或强制要求回答的高达25次,其中有6次学生未做出反应,这说明学生课堂参与的主动性不够.

(4)答案类型

由表2数据可以看出,在学生的答案类型中,思考型答案(D4)最多,约为21人次,如图5所示.这类思考型答案的得出所需要的思维参与程度较高,往往需要学生结合所学的知识,根据自身的理解对知识进行加工分析,说明本案例中学生思维上的参与度很高.当然,这也与T老师的提问类型有关,T老师所提出的问题多为知识型问题,并且在提问的过程中善于引导学生进行深入思考,比如在学生简单陈述了自己的猜想“我觉得(磁铁)会(掉落下来)”之后,追问学生得出猜想的原因,引导学生结合所学知识分析其本质原因.

3.2 课堂写真

课堂写真的关键在于对课堂的完整再现,要求教师或研究者将所经历的课堂情景以时间或活动为顺序描述出来[3]REF_Ref27343\r\h.成功的课前导入是激发学生学习兴趣的源泉,是引导学生进行思维活动的重要前提,是构建高参与度课堂的基础.此外,在“楞次定律”一课中深入理解“阻碍并非阻止”对于学生来说属于思维上的难点,调动学生在这一过程中的思维参与度是本节课的关键.因此,本文选取了T老师的课前导入(教学片段A)以及讲授“阻碍并非阻止”(教学片段B)两部分内容,分别对其进行了课堂写真与分析.

3.2.1 教学片段A

师:请看,这是一个铜管,一个重物,注意观察.

老师将重物从竖直的铜管上端放入,然后迅速用手在下端接住,然后望向学生.

师:重物穿过铜管的时间约为0.3秒,同学们,你们能接到吗?想不想试一试?

生1按照刚才老师的操作步骤,将重物从铜管上端放入,迅速在下端接,但是没有接到.

师:没接到(略带笑意,指着掉落在地面上的重物,学生哄堂大笑).

生1疑惑地回到座位坐下.

老师拿起桌子上的两个重物,走向生1.

师:这是第一个重物,这是第二个重物(两个重物的外观相同,几乎没有差别).你再来试一试(将两个重物递给生1).

生1仔细地看了看两个重物,没有发现有什么不同,更加疑惑了.

师:橡皮泥!磁铁!你可以看看(剥开第二个重物的外层,向学生展示包裹在里边的磁铁).

师:那么,磁铁穿过铜管时为什么会如此缓慢?为了一探究竟,我们来看下一个实验……

分析:在导入环节,T老师通过自己的演示实验与学生“重复”实验的差别引发学生的认知冲突,在学生对两次实验结果产生疑问后,适时地向学生“揭秘”——两次用到的重物不同,紧接着又向学生提出了更为深入的问题,启发学生继续探究,这种研究性学习有助于激发学生的学习热情与兴趣,调动学生的主观性和能动性,激发学生的学习动机.

在上述课堂导入环节中,学生参与时间占比为31.28%,学生的课堂参与度较高,既有集体参与又有个人参与,参与的形式较为多样,包括回答问题、与教师共同进行实验操作、观察与分析实验现象三种类型,答案类型包括事实型答案和操作型答案两种.T老师在课堂导入环节非常注重与学生的交流互动,例如邀请学生一起进行演示实验,在指导该生完成演示实验的同时,引导其他学生注意观察,弥补了演示实验过程中由于教师与学生互动不足导致学生积极性不高的问题,让学生更快地融入课堂,提高学生的课堂参与度.

3.2.2 教学片段B

(学生通过探究实验总结并概括得出楞次定律的内容后)

师:问大家一个问题,刚才在完成实验的时候,感受到磁铁和线圈之间的相互作用力了吗?

个别同学回答:没有(小声回答).

师:没有.实事求是地讲(略带微笑).这是由于线圈中的感应电流太小,导致相互作用力太小,无法明显感受.我给大家准备了这样一个铜环,现在再将磁铁插入铜环、拔出铜环(演示),同学都感受一下.

学生按照老师的示范进行实验,几乎所有的同学都完成了实验操作.

师:好,如果我将这个铜环一个一个地接起来(拿起学生桌上的一个铜环,向学生展示),它不就构成一个铜管了吗?现在大家应该能明白为什么磁铁穿过铜管会如此缓慢了吧?(弯腰询问学生)

师:如果我将这个铜管换成这样一根更細、更长和更厚的铜管(拿出一个比课前导入中所用铜管更细更长更厚的铜管,多角度向学生展示),再把磁铁放入,磁铁还能出来吗?赞成能的,请举手.

超过一半的学生举起了手.

师:那没有举手的同学,就是认为不能了吗?

没有举手的学生犹豫地举起了手.

师:都举手了?好,我们来看一看.

老师将磁铁放在铜管上端,松手.1、2、3(停顿数秒后,磁铁并没有从下端出来)咋还不出来?(疑惑提问,望向学生,并用手堵在铜管的下端)

师:(走近学生)会不会出来?

个别同学回答:会.

师:会?还坚定地认为会?(环视学生)这位同学来说一下.

生2:我觉得应该会.

师(追问):原因?

生2:(思考数秒后)因为磁铁自身还是有一定的重力的.

师:嗯(肯定)然后呢?

生2:做负功应该也不会导致……(犹豫地小声回答)

师:很好,这位同学提到了做负功(赞许鼓励).

生2:做负功应该也不会导致它整个重力等于0,使它平衡(提高音量).

师:反正就觉得肯定会落下来?

生2点了点头.

师:很好,请坐.还有没有补充的同学?(转头望向其他学生.停顿数秒后,没有人补充)

师:大家想一想,如果这个磁铁不出来,停在铜管里边.(停顿数秒)停在里边还有感应电流吗?

生:没有感应电流了(异口同声).

师:那还阻碍吗?

生:不阻碍了(异口同声).

老师松开堵在铜管下端的右手,向学生展示掉落下来的磁铁.学生恍然大悟,热烈鼓掌.

师:楞次定律提到的阻碍,并非阻止(提高声调强调).

分析:对于学生来说,认识到“阻碍”与“阻止”的差別具有一定的思维挑战性.T老师先为学生解释了探究实验中感应电流激发的磁场对磁铁的阻碍效果不明显的原因,进而推理得出课前导入时演示实验的原理,形成前后呼应,再进一步向学生提问“换成一根更细、更长和更厚的铜管,再把磁铁放入,磁铁还能出来吗?”引导学生进行猜想,最后再进行演示实验,验证猜想.这一环节的设计,环环相扣,循序渐进,符合学生的认知规律,体现了思维的进阶性.

3.3 课堂分析

课堂分析在于展现一个错综复杂的课堂情景,也是研究者进行课堂研究的一个重要的信息来源.课堂分析因研究者研究问题的不同而使分析的重点有所差异[3]REF_Ref27343\r\h.本文的研究重点为学生的参与度,学生的参与度是评价一节课“成功”与“失败”的重要指标之一.通过上述基于学生参与度检测编码表对整节课的定量与定性分析以及对两个教学片段的实例分析,我们发现,在本案例中,学生集体参与和个人参与的次数较多,教学各个环节的学生的参与时间比重几乎都大于50%,多为学生通过回答问题的方式参与到课堂中,答案类型多为思考型,这说明本案例不管是从学生参与的广度,还是参与的深度上看都是一节“成功的课”,对于一线教师提高学生的课堂参与度具有很好的借鉴意义.

4 启示

基于本案例中T老师的教学,借鉴其构建高参与度课堂的策略提出以下建议:

第一,合理设计教学过程,激发学生学习兴趣.教师需要站在学生的角度来设计教学,从学生感兴趣的情景入手设计教学,遵循“小步子”原则,多问几个为什么,学生是怎么想的,搭建教师与学生之间的思维桥梁,这样的教学,学生在思维上的参与度会很高,能够轻松地跟上教师的教学节奏.

第二,有理有序设计问题,确保提问的有效性.问题的难度要在学生的“最近发展区”内,是学生通过思考、讨论能够正确回答的.问题之间要有衔接,注意提问的层次性,使提问环环相扣,层层递进.提问要兼顾不同学生,关注每位学生的发展,给予学生同等回答问题的机会.

第三,组织学生自主探究,深化学生的思维参与度.在提升高中生课堂参与度的过程中,学生们的思维参与度是最为重要的一个判断标准[11]REF_Ref14485\r\h.在学生进行自主探究时,教师应注意观察学生探究的情况,引导学生进行科学探究,防止学生因盲目探究而降低课堂效率,影响参与的有效性.

参考文献:

[1]何静.初中物理课堂中教师教学风格对学生参与度的影响研究[D].福州:福建师范大学,2019.

[2]夏雪梅.以学习为中心的课堂观察[M].北京:教育科学出版社,2012.

[3]王鉴.课堂研究概论[M].北京:人民教育出版社,2007.

[4][美]古德,布罗菲著.陶志琼,王凤,邓晓芳译.透视课堂——基础教育改革与发展译丛[M].北京:中国轻工业出版社,2002.

[5][美]罗伯特·J·马扎诺,黛布林·皮林克,塔米· 赫夫尔鲍尔著.白洁译.高度参与的课堂:提高学生专注力的沉浸式教学[M].北京:中国青年出版社,2019.

[6]孔企平.数学教学过程中的学生参与[M].上海:华东师范大学出版社,2003.

[7]皇甫倩,王后雄,彭慧.高中生课堂参与度现状及其影响因素的调查研究——以高中化学学科为例[J].教育理论与实践,2015,35(23):55-57.

[8]李文吴,白文倩.反思型异步学习模式中的学生参与度研究[J].远程教育杂志,2011,29(03) :14-20.

[9]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[10]刘西高.谈谈科学探究中的猜想与假设环节[J].中学物理,2012,30(20):66-67.

[11]魏玲.高中化学提升学生课堂参与度的教学策略[J].高考,2019(22):16-17.

(收稿日期:2021-02-21)