低阻力弹力带训练对脑卒中伴偏瘫患者运动功能及生活质量的影响

2021-07-09张琳贾梦怡许静鸣

张琳,贾梦怡,许静鸣

(1.建湖县人民医院 神经内科,江苏 盐城,224700;2.扬州大学附属医院 神经外科,江苏 扬州,225000)

脑卒中偏瘫多为感觉与运动障碍并存,身体负重多依赖健侧下肢,若患者患侧下肢负重能力较差,可形成不对称运动,进而影响其运动功能及预后[1]。早期功能训练为临床干预脑卒中伴偏瘫患者的常用且有效的护理方式,但是整体效果仍需进一步提高。陈婉萍等[2]的研究显示,低阻力弹力带训练用于退行性膝关节炎患者可有效提高其下肢功能。弹力带操作简单、携带方便、使用简单,对改善患者平衡力、柔软度及活动度等方面具有显著的效果[3]。因此,本研究对脑卒中伴偏瘫患者实施低阻力弹力带训练,并探究其对患者生活质量及下肢功能的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以2019年4月至2020年8月在建湖县人民医院接受治疗的120例脑卒中伴偏瘫患者作为研究对象,研究经本院医学伦理委员会批准。纳入标准:① 符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[4]中脑卒中的相关诊断标准,且经MRI及CT检查确诊;② 可正常沟通、神志清醒;③ 资料完整、自愿签署知情同意书;④ 存在肢体功能障碍;⑤ 能够完成本研究训练内容。排除标准:① 近1个月内有心肌梗死史;② 存在肝、肾衰竭;③ 合并恶性肿瘤;④ 合并肺动脉栓塞、下肢血管炎等疾病。按随机数字表法分为对照组和观察组,各60例。2组间基本资料比较,差异均无明显统计学意义(P均>0.05),见表1。

表1 2组一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 早期康复训练 对照组患者入组治疗48 h后行早期康复训练,每天接受作业治疗4 h,常规物理治疗1.5 h,每周5 d,护理干预2个月。① 治疗作业由康复师按照患者的分期水平设定,内容包括任务导向性活动及基础联系。可进行手指放松及抓握训练等完全分离运动;腕、肘、肩主动运动,如抹桌子、拧螺母和拼接积木等,训练1 h/d;日常生活活动能力训练2 h/d,包括整理床铺、洗漱、进食、穿衣、起床及翻身等;自我管理活动1 h/d,在治疗时间外,以患肢完成活动。② 物理治疗包括理疗、单车训练、步行能力训练、核心稳定性训练及平衡功能训练等。

1.2.2 低阻力弹力带训练 观察组患者在早期康复训练的基础上实施低阻力弹力带训练,护理干预2个月。选择曾接受相关训练培训的护士和物理治疗师为患者说明实施低阻力弹力带训练的操作目的、方法及相关注意事项。

1.2.2.1 训练体位及方法 ① 髂腰肌训练,患者固定弹力带一端(取仰卧位或站立位),另一端绑于患腿,在伸膝状态下做屈髋训练。② 臀中肌训练,患者固定弹力带一端(取站立位或侧卧位),另一端绑于腿上,行髋部外展训练。③ 腘蝇肌训练,固定弹力带一端(取俯卧位),另一端绑于患侧踝关节处,行屈膝训练。④ 股四头肌训练,大腿固定不动(取坐位),固定弹力带一端,另一端绑于患侧踝关节处,行伸膝训练。⑤ 胫前肌训练,固定弹力带一端(取坐位),另一端绑于前脚掌,行踝背屈训练。

1.2.2.2 阻力及训练强度 弹力带阻力从高到低分别为金色、银色、黑色、蓝色、绿色、红色、黄色和茶色,其拉伸率为100%(弹力带拉伸至初长度的2倍)时弹力依次为6.4 kg、4.6 kg、3.3 kg、2.6 kg、2.1 kg、1.7 kg、1.4 kg和1.1 kg。除茶色外其他颜色弹力带达150%拉伸率时阻力依次为12.5 kg、7.8 kg、5.6 kg、4.1 kg、3.0 kg、2.2 kg和1.8 kg;拉伸率达200%时,阻力依次为15.2 kg、9.5 kg、6.7 kg、5.0 kg、3.6 kg、2.7 kg和2.2 kg。本研究患者采取低阻力训练,将弹力带拉伸至200%,检测其抗拉强度,再根据结果选择合适的弹力带,每天进行3次肌肉训练。3次弹力带拉伸率分别为100%、100%和150%,每天训练10次。每周进行1次抗拉强度复测,再根据结果调整适当颜色弹力带,每周训练5 d。

1.2.2.3 注意事项 观察患者在训练过程中的反应,如患者在训练中出现头晕、血压超过180/110 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或胸前不适,超过年龄标准化的最高心率的80%等症状时应立即停止训练。及时将患者病情变化及相关症状告知医师,配合医师、严格遵医嘱给予对症治疗,给予患者充分休息时间,注意严密观察其病情变化,保证其生命安全。护理干预内容均于入院后开始,出院后继续训练,且于训练结束后对患者进行随访,收集各项指标。

1.3 观察指标

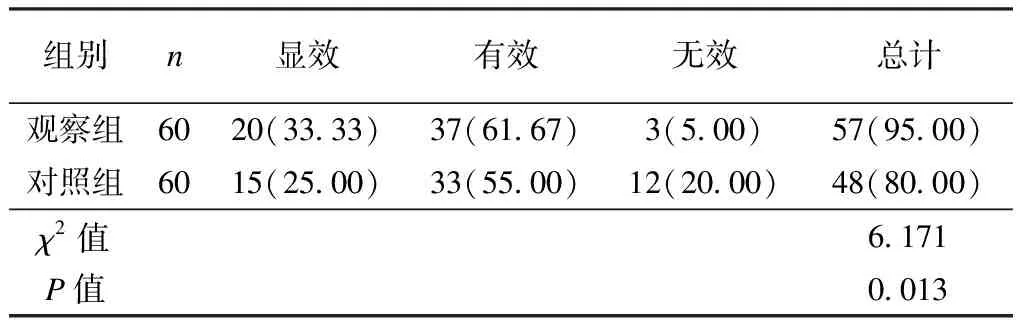

① 于干预前、干预2个月后使用Fugl-Meyer运动功能评定量表(FMA)[5]进行肢体运动功能评估,总分100分,分值越高表示肢体功能越好。② 于干预前、干预2个月后使用参考Salaffi等[6]对膝关节炎相关生命质量问卷研制的健康相关生活质量问卷(HRQLS)进行生活质量评估,包括心智健康(10分)、情绪状态(15分)、社会互动(25分)、身体功能(20分)及关节活动(25分),分值越高表示生活质量越好。③ 于干预2个月时对2组的干预效果进行评价。显效为血管再通,血栓全部或大部分溶解,双下肢周径相差不足1 cm,患肢肿胀基本消失;有效为双下肢周径明显缩小,患侧肢体肿胀减轻明显,血栓部分溶解;无效为患者干预后症状无明显改善或加重。总有效率=(总例数-无效例数)/总例数×100%[7]。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 肢体运动功能

干预前,2组的FMA评分比较无统计学意义(P>0.05)。干预2个月后,2组的FMA评分均升高(P均<0.05),且观察组的各维度评分均明显高于对照组(P均<0.05),见表2。

表2 2组FMA评分比较分)

2.2 生活质量比较

干预前,2组的HRQLS各维度评分比较均无统计学意义(P均>0.05)。干预2个月后,2组的HRQLS各维度评分均较干预前升高(P均<0.05),且观察组的各维度评分均高于对照组(P均<0.05),见表3。

表3 2组HRQLS评分比较分)

2.3 干预效果比较

观察组的干预总有效率95.00%明显高于对照组的80.00%(P<0.05),见表4。

表4 2组干预效果比较[例(%)]

3 讨论

随着肥胖及高血压患者数量的逐年增加,中国脑卒中患者以每年8.7%的速度上升,已成为临床工作的重点内容[8]。33.3%~50.0%的脑卒中患者存在肢体障碍,无法正常行走,表现为神经张力异常升高及屈肌痉挛[9]。合理的锻炼方式可有效促进患者恢复,改善患者运动功能,其中弹力带已在100年前被作为康复锻炼所使用,其具有无惯性、便于携带及使用、能够模仿日常动作等优点,且训练成本较低。低阻力弹力带训练可通过锻炼患处周围肌腱及肌肉,提高患者感觉功能,进而有助于重建患者神经回路及正常运动功能。因此,本研究将低阻力弹力带训练用于脑卒中偏瘫患者,探究其应用效果。

本研究结果显示,2组在干预2个月后的FMA各维度评分均升高(P均<0.05),且观察组均明显高于对照组(P均<0.05),观察组的干预总有效率明显高于对照组(P<0.05),提示低阻力弹力带用于脑卒中偏瘫患者可有效提高其肢体功能,干预效果较好。分析其原因主要是,弹力带使用方便,便于携带,患者接受度较高,可促使其更加积极地参与锻炼,进而提高训练配合度[10]。而低阻力训练能够通过训练患者的腘蝇肌、髂腰肌肌力、臀中肌训练及股四头肌训练,可使其运动功能得以提高。此外,低阻力弹力带训练还注重阻力及训练强度,循序渐进地对患者进行训练,逐步提高其肌力。本研究结果显示,干预2个月后,2组的HRQLS各维度评分均较干预前升高(P均<0.05),且观察组均高于对照组(P均<0.05),提示低阻力弹力带训练可有效提高患者的生活质量。主要是因为低阻力弹力带训练时可通过训练患者的上下肢体发力,使其躯干参与其中,进而提高患者控制力量的能力,提高整体训练效果,使其生活质量得以提升。

综上所述,低阻力弹力带训练用于脑卒中伴偏瘫患者,可有效提高患者的运动功能及生活质量,干预效果显著。低阻力弹力带训练方式弥补了传统训练器材笨重、昂贵等的缺点,故可在临床广泛推广使用。