事件性前瞻记忆的自我参照效应*

2021-07-08江黛苔段亚杰付思文

江黛苔 段亚杰 严 帅 付思文 刘 伟

(1 上海师范大学教育学院,上海 200234) (2 上海市松江区新闵学校,上海 201612)

1 引言

前瞻记忆(prospective memory, PM)是对要执行的行动进行编码、存贮和回忆的过程(Kliegel,McDaniel, & Einstein, 2008)。一般认为,前瞻记忆由两种心理成分构成,即前瞻成分(行为意向本身)和回溯成分(意向的内容)(Ellis, 1996)。激活前瞻记忆执行的靶线索主要包括两种类型:时间和事件。事件性前瞻记忆要求个体在特定事件线索出现时执行某一意向,如到达出差目的地后给同事发邮件(Einstein & McDaniel, 1990)。

目前,前瞻记忆的实验研究多使用双任务范式(Einstein & McDaniel, 1990),即被试在完成当前任务(例如记住呈现的单词)的同时,还需要完成前瞻记忆任务(例如呈现特定的单词时按下指定键反应)。20世纪90年代以来,研究者运用这一范式,探讨了各种因素对前瞻记忆加工过程和结果的影响,如老化(Hering et al., 2020)、双任务特别是前瞻任务的相关变量(Barner, Schmid, &Diekelmann, 2019),以及预期、人格等主体或主观因素(Cuttler & Graf, 2007; Kominsky & Reese-Melancon, 2017)。在此基础上,研究者提出了前瞻记忆(主要是事件性前瞻记忆)加工过程的几个模型。自动激活模型认为,前瞻记忆的意向处于特殊的阈下意识中,当其被主客观因素激发至阈上状态才能成功执行,所以,前瞻记忆的保持和加工不占用认知资源(Einstein & McDaniel, 1996)。但根据注意−搜索模型的观点,前瞻记忆在搜索并提取意向阶段需占用一定的认知资源(Einstein &McDaniel, 1996)。上述两种模型分别强调了前瞻记忆的自动加工和策略监控的加工特点,而动态多重加工模型是对上述两种模型的整合,该模型强调前瞻记忆的加工方式并不固定,而是随任务情景和条件产生变化,监控和自动提取相互作用,监控表现在维持工作记忆中的意向或维持对前瞻事件线索的注意力,而自动提取通常在与前瞻任务靶线索相关的线索出现时发生(Shelton &Scullin, 2017)。从提取意向的建立到执行的时间间隔内,个体并不是持续地投入监控加工,而是灵活的、起伏的(Scullin, McDaniel, & Shelton, 2013)。影响加工方式改变的任务情景和条件比较复杂,个体在目标线索缺乏焦点性(Einstein & McDaniel,2010)、突出显著性(Knight et al., 2011)、背景任务难度较大(Mahy et al., 2015)等条件下,需要消耗更多的注意资源用于策略监控,反之,可依赖于不消耗注意资源的自动提取。可见,各理论模型的争议焦点在于前瞻记忆的加工方式。在策略监控下,对前瞻线索的监控会干扰当前任务的完成,表现为当前任务反应时延长或正确率下降,而自发提取不需要认知资源的参与,不会对当前任务产生显著影响(Strickland, Heathcote,Remington, & Loft, 2017)。

自我参照效应是指材料与自我相联系时的记忆效果显著优于其他编码的现象(Rogers, Kuiper, &Kirker, 1977)。大量研究表明,不同年龄(Lalanne,Rozenberg, Grolleau, & Piolino, 2013)、不同提取方式(Conway & Dewhurst, 1995)、不同记忆材料(Ma & Han, 2012)都表现出一定程度的自我参照效应。研究者认为,自我关联材料对个体具有更特殊的意义,从而加工程度更深、更易记住和提取(Walter & Meier, 2017)。因此自我参照是占用认知资源进行精细加工的过程,自我的激活有利于将记忆内容与长时记忆中的其他信息建立联系(Gillihan & Farah, 2005)。另有研究者发现,分散注意会削弱自我参照效应(Turk et al., 2013),也表明自我参照效应的作用机制与认知资源有关。所以,在自我参照效应框架下,考察同样可能占用认知资源加工的前瞻记忆,有助于前瞻记忆加工机制的厘清。另一方面,前瞻记忆与自我参照效应一样,与个体的日常活动关系密切,综合研究二者也能为确定自我参照是否和如何影响日常生活中的前瞻记忆提供依据。此外,个体在进行多项任务时,有限的认知资源会按照一定方式分配到各个任务上(Ayres, 2020),前瞻记忆亦是如此,其表现会受到认知资源在双任务上分配情况的影响(Matos, Santos, & Albuquerque, 2020)。因此,当前任务认知负载变量的引入可以调节前瞻记忆双任务的认知资源分配,厘清在自我参照效应下事件性前瞻记忆的加工方式。

基于上述考虑,本研究以经典的人格形容词为材料(Symons & Johnson, 1997),操纵事件性前瞻记忆的当前任务和前瞻任务材料与自我的关联,探讨在前瞻记忆的当前任务的高、低负载条件下,双任务的自我关联对前瞻记忆任务的完成有何影响。其中实验1操纵当前任务材料的自我参照,假设当前任务与自我有关联时,由于当前任务的自我参照影响对前瞻记忆任务的策略加工,前瞻任务成绩低于当前任务与自我无关联条件。实验2考察前瞻任务靶线索的自我参照对前瞻记忆的影响,并假设靶线索与自我有关联时,自我参照效应使靶线索得到更多精细加工而促进前瞻记忆,前瞻任务表现优于靶线索与自我无关联条件。

2 实验1:当前任务的自我参照对事件性前瞻记忆的影响

2.1 被试

招募普通高校非心理学专业本科生和硕士研究生60人,随机分配到低负载当前任务组和高负载当前任务组(各30人)。实验结束后共得到59人的有效数据。其中女生32名,男生27名,平均年龄23.08岁(SD=1.20岁)。所有被试的视力或矫正视力正常,熟练掌握汉语拼音,没有参加过类似实验。

2.2 实验材料

参考郑剑虹和严丽芬(2010)的人格形容词表以及黄希庭和张蜀林(1992)的562个人格形容词表,选取人格双字词作为实验材料。选取标准为:褒义、贬义倾向和中性含义词各占三分之一,排除生僻词或包含生僻字的词,排除总笔画数大于26的词。共挑选双字人格形容词350个。随后为每个词配对两个全拼和两个笔画总数。两个全拼中,正确和错误拼音各一个。其中错误拼音设置为双字词中一个字的拼音错误,错误方式有声母错误、复韵母错误和组合韵母错误。两个笔画总数中,也是正确和错误笔画数各一个,其中错误笔画数设置的方法为正确笔画总数加3或减3、加4或减4、加5或减5(加减各半),分别对应正确笔画总数小于16、16~22之间,以及23~26之间的词。另招募20名非心理学专业的本科生,对拼音和笔画材料进行快速正误判断测试,最终确定拼音正误判断(正确率0.87,标准差0.05)作为低负载任务,笔画数正误判断(正确率0.36,标准差0.06)作为高负载任务。随后,随机选取10个双字词用于练习,其余340个词用于正式实验。

2.3 实验设计

采用2(当前任务负载:低负载、高负载)×2(当前任务与自我的关联:有关联、无关联)的混合设计,其中当前任务负载为被试间变量。因变量为当前任务和前瞻记忆任务的正确率和反应时。

2.4 实验程序

正式实验前,被试先进行实验材料的分类,即从340个词语中通过按键挑选出一半(170个)更适合描述自己特点的词语。具体方法为:在第一轮挑选中,被试只需依次快速判断每个词是否适合描述自己并按键反应,判断结束后,屏幕会呈现所挑选的更适合描述自己的词语数量以及与一半数量(170个)的差距,在随后第二轮挑选中,被试再根据差距进行调整,最终达到更适合和更不适合描述自己的词各半的数量要求。分类结束后,被试休息30分钟,主试将被试挑选出的更适合描述自己的词作为自我关联的材料,另一半作为无自我关联材料(实际使用有关联词156个,无关联词164个),通过批处理程序自动将两类词匹配在随后的实验中。

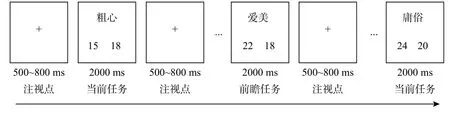

正式实验采用前瞻记忆双任务范式,当前任务为判断依次呈现的每个双字人格形容词(自我关联和无关联)配对的两个笔画数(高负载组)或拼音(低负载组)哪个正确并给予反馈,事件性前瞻记忆任务则是遇到指定的词时不进行笔画或拼音判断,而是直接按空格键反应。具体程序为:屏幕中央在500~800 ms间的随机时间内呈现注视点,随后呈现双字人格词和配对的两个笔画数或拼音,被试在2000 ms内判断并按下相应键。前瞻记忆靶线索(本实验中均为无自我关联词)在练习前的指导语中呈现,并让被试反复复述一分钟,以保证记住。在正式实验中,前瞻记忆靶线索出现在总试次第30、70、110、150、190、230、270、310的固定位置(见图1)。

图1 实验1流程图

被试完成10个练习试次后进入正式实验。正式实验共8个组块,每个组块包含40个试次,其中4个组块为自我关联词汇任务,另外4个为无关联词汇任务。但所有8个前瞻记忆靶线索词均为无自我关联词语。一半被试先完成自我关联任务,另一半相反。每两个组块之间有30 s的休息时间。

2.5 结果

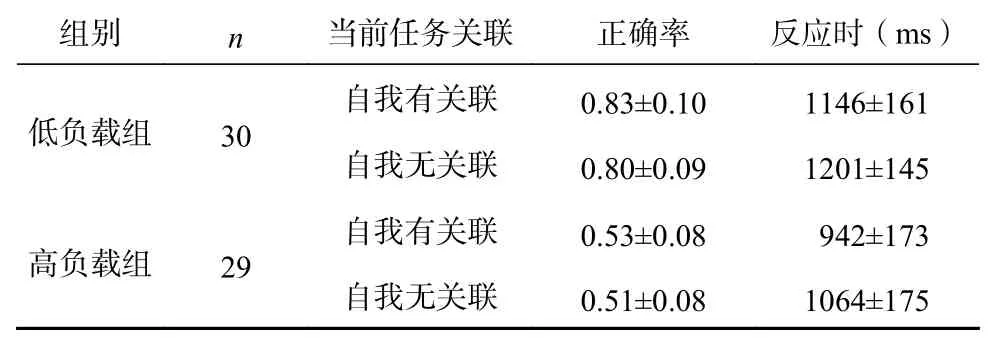

2.5.1 当前任务的正确率和反应时

对当前任务的正确率进行2(当前任务负载:低负载、高负载)×2(当前任务与自我的关联:有关联、无关联)的重复测量方差分析。结果表明,当前任务负载的主效应显著,F(1, 57)=227.09,低负载组当前任务的正确率显著高于高负载组,M低负载=0.82,SD=0.06,M高负载=0.52,SD=0.05;当前任务自我关联的主效应达到边缘显著,与自我有关联的当前任务正确率高于无关联的正确率,M有关联=0.68,SD=0.06,M无关联=0.64,SD=0.06。任务负载和当前任务与自我关联的交互作用不显著,F(1, 57)=0.12,p>0.05。

从区域分布上看,内蒙古地区“草原丝绸之路”可分为西部段和东部段两部分。西部段以呼和浩特、乌兰察布、包头、鄂尔多斯为重要支点,向西经宁夏、青海与新疆丝绸之路相连;东部段由呼伦贝尔、通辽、赤峰等重要节点城市为依托,连接着俄罗斯、蒙古国,是通往欧洲丝绸之路的重要通道。

对当前任务的反应时进行重复测量方差分析。结果显示,当前任务负载的主效应显著,F(1,低负载组当前任务的反应时长于高负载组,M低负载=1174 ms,SD=30 ms,M高负载=1003 ms,SD=30 ms。当前任务与自我关联的主效应显著,F(1, 57)=29.63,p<0.01,当前任务与自我有关联的反应时显著低于无关联的反应时,M有关联=1044 ms,SD=82 ms,M无关联=1132 ms,SD=101 ms。任务负载和当前任务与自我关联的交互作用显著,F(1, 57)=4.30,进一步分析表明,在低负载组,当前任务与自我有关联的反应时与无关联的反应时无显著差异(p>0.05),在高负载组,当前任务与自我无关联的反应时显著长于有关联的反应时(p<0.01)(见表1)。

表1 实验1高、低任务负载组当前任务的正确率和反应时(M±SD)

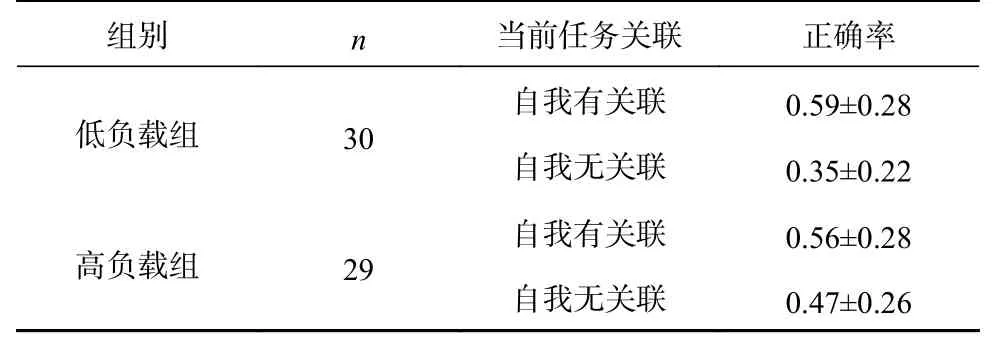

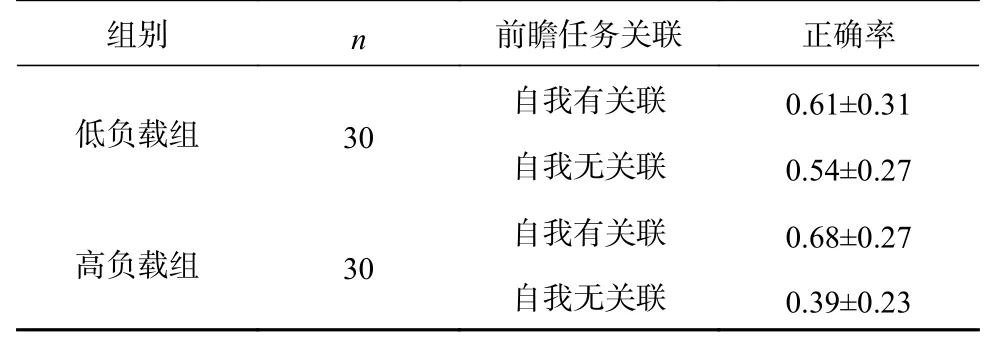

2.5.2 前瞻任务的正确率

对事件性前瞻任务的正确率进行重复测量方差分析。结果表明,当前任务负载的主效应不显著,F(1, 57)=2.29,p>0.05;当前任务与自我的关联主效应显著,当前任务与自我有关联时,前瞻任务的正确率高于无关联时,M有关联=0.57,SD=0.27,M无关联=0.41,SD=0.22。当前任务负载和当前任务与自我关联的交互作用不显著,F(1, 57)=1.12,p>0.05(见表2)。

表2 实验1高、低任务负载组前瞻任务的正确率(M±SD)

2.6 讨论

实验1的结果表明,在当前任务自我关联条件下,事件性前瞻记忆表现优于无关联条件,这是由于前瞻记忆的靶线索并非是自我关联词,与当前任务自我关联词相比显得“突出”,因而容易提取;自我关联本身亦提升了当前任务的成绩,表明前瞻任务并未引发当前任务加工资源的变化。另一方面,前瞻任务的完成没有受当前任务负载的影响,而当前任务相反,这是由于当前任务的高负载在一定程度上影响了认知资源分配的结果(Mäntylä, Missier, & Nilsson, 2009)。

3 实验2:前瞻任务靶线索的自我参照对事件性前瞻记忆的影响

3.1 被试

招募普通高校非心理学专业本科生和硕士研究生62人,剔除未完成实验的2人的数据,共得到60人的有效数据,其中女生34名,男生26名,平均年龄22.68岁(SD=1.32岁),高低负载组各30人。所有被试视力或矫正视力正常,熟练掌握汉语拼音,未参与过类似实验。

3.2 实验材料

使用与实验1相同的人格双字词与配对笔画、拼音作为材料。但被试根据能否描述自己的规则对人格词进行分半后,主试只随机挑选出4个自我关联词和4个无自我关联词作为前瞻记忆的靶线索。

3.3 实验设计

采用2(当前任务负载:高负载、低负载)×2(前瞻任务靶线索与自我的关联:有关联、无关联)的混合设计,其中当前任务负载为被试间变量。因变量为以正确率和反应时为指标的当前任务和前瞻记忆任务成绩。

3.4 实验程序

3.5 结果

3.5.1 当前任务的正确率和反应时

对高、低负载组当前任务的正确率和反应时进行独立样本t检验,结果显示,当前任务正确率差异显著,t(59)=13.36,p<0.01,d=0.63,低负载组高于高负载组,M低负载=0.82,SD=0.10,M高负载=0.53,SD=0.06。高、低负载组当前任务的反应时差异显著,t(59)=3.62,p<0.01,d=0.51,低负载组长于高负载组,M低负载=1128 ms,SD=154 ms,M高负载=950 ms,SD=221 ms。

3.5.2 前瞻任务的正确率

对前瞻任务的正确率进行重复测量方差分析。结果显示,任务负载的主效应不显著,F(1, 58)=0.25,p>0.05,前瞻任务靶线索与自我关联的主效应显著,在靶线索与自我有关联的条件,前瞻任务正确率高于与自我无关联条件,M有关联=0.65,SD=0.04,M无关联=0.45,SD=0.03。当前任务负载和前瞻任务自我关联的交互作用显著,0.07。在当前任务低负载组,前瞻任务靶线索与自我有关联条件的正确率与无关联条件的差异不显著(p>0.05),但在当前任务高负载组,前瞻任务靶线索与自我有关联条件的正确率显著高于无关联条件(p<0.01)(见表3)。

表3 实验2高、低任务负载组前瞻任务的正确率(M±SD)

3.6 讨论

实验2的结果表明,在事件性前瞻记忆靶线索与自我有关联的条件,前瞻任务的完成优于靶线索与自我无关联条件,特别是在当前任务高负载组更是如此。这一结果再次呈现了事件性前瞻记忆的自我参照效应,也表明当前任务的负载影响了前瞻记忆的双任务加工。自我参照效应和任务负载变量均会作用于认知加工过程中的认知资源分配(Smith & Hunt, 2014; Turk, Van Bussel,Waiter, & Macrae, 2011),因此,本实验结果仍应从双任务认知资源调控策略的角度进行分析。

4 总讨论

4.1 事件性前瞻记忆的自我参照效应

根据两个实验的结果,当前任务和前瞻任务靶线索与自我的关联都促进了事件性前瞻记忆表现,即产生了前瞻记忆的自我参照效应。

对自我参照效应产生机制的解释主要有“精细加工”和“组织加工”两种假说(Johnson et al.,2002),两种假说都认为自我相关的材料能吸引更多的认知资源,从而得到更多更深层的加工,使这类材料更易提取。因此,在实验1中,一方面,与无自我关联的当前任务相比,自我关联的当前任务使认知过程处于更激活状态,镶嵌在其中的前瞻记忆靶线索更易提取;另一方面,从前瞻线索看,在当前任务自我关联条件下,无自我关联的前瞻线索因与当前任务反差大且数量较少,成为了较突出的线索,也使前瞻意向容易被激活提取(Kretschmer-Trendowicz & Altgassen, 2016)。所以,实验中当前任务的自我关联对事件性前瞻记忆具有双重促进作用。另外,完成与自我关联的当前任务反应时较短,特别是高负载组更为突出,也验证了上述推测。

在实验2,当前任务中的自我关联与无关联的材料在实验进程中随机出现,所以这一变量对前瞻任务没有影响。实验2得到靶线索与自我关联时前瞻任务完成更好的结果,根据前述“精细加工”假说和“组织加工”假说,是因为与无关联靶线索相比,自我关联的靶线索对个体具备更特殊的意义,从而加工程度更深、更易记住和提取(Walter & Meier, 2017),被试能更好地记住并辨别自我关联的前瞻记忆靶线索,从而提升了事件性前瞻记忆表现,这是自我关联作用于前瞻记忆的回溯成分的结果。

4.2 事件性前瞻记忆的加工机制

实验1中,在前瞻记忆靶线索为无自我关联词时,当前任务负载对前瞻记忆任务的完成没有产生影响。而任务负载的操控对应于“认知资源”这一变量(Meier & Zimmermann, 2015),由此可知,事件性前瞻记忆存在不受认知资源影响的自动加工提取成分(Rothen & Meier, 2018)。

在实验2中,与自我有关的前瞻任务因得到了更多的认知资源而使靶线索更易提取,表明事件性前瞻记忆也可有策略加工提取的成分。而实验2的交互作用表明,在当前任务高负载组,自我关联的靶线索对前瞻记忆任务的完成产生促进作用,而低负载组则不然。这与以往研究结果类似(Fronda, Monti, Sozzi, Corbo, & Balconi, 2020)。研究者认为,在当前任务低负载条件下,由于可支配的认知资源充足,前瞻记忆以自发提取的方式即可完成。所以,实验2的此条件下,自我关联使靶线索激活度更高的优势并未体现,而高负载当前任务需占用更多的认知资源,使完成前瞻记忆的资源紧张,这时认知加工的策略会发生改变,即主动运用自我关联前瞻任务靶线索的高激活特点促进前瞻任务完成,从而表现出相对非自我关联靶线索前瞻任务的优势。已有研究也得出了相似结果(郭云飞, 干加裙, 张哲, 黄婷红, 陈幼贞,2016; McDaniel & Scullin, 2010)。

综合实验1、2的结果,自我参照效应通过不同的加工机制促进前瞻记忆的提取,使事件性前瞻记忆受到自发与策略加工的动态交互影响,符合前瞻记忆的动态多重加工模型。

4.3 不足与展望

自我关联特点决定了本研究的实验材料具有个别差异,即每位被试在“自我关联”的两个水平的材料因其主观选择而各不相同,使得实验1的当前任务的词汇、实验1和实验2的前瞻任务靶目标词也各不相同。相应地,实验1为保证自我关联变量两个水平的词汇数量对等,采取了让被试根据主观标准强制分半的方式。目前尚无类似的自我参照实验材料分类方式可参照,所以本研究分类方式的有效性需要将来的研究进一步确认。

另外,本研究只探讨了事件性前瞻记忆的自我参照效应及加工机制,而时间性前瞻记忆与事件性前瞻记忆虽同为行为意向的保持和提取,但加工特点有较大区别(Conte & McBride, 2018)。将来可在本研究基础上探讨时间性前瞻记忆的自我参照效应,为确定自我参照影响前瞻记忆的机制提供更多证据。

5 结论

(1)事件性前瞻记忆的双任务与自我的关联能通过增加前瞻记忆靶线索的突出性提升前瞻记忆,即存在前瞻记忆的自我参照效应;(2)自我参照效应对事件性前瞻记忆的影响还受到当前任务负载的调节,表明事件性前瞻记忆是一个由可支配认知资源调节的动态过程,符合前瞻记忆的动态多重加工理论的观点。