汉语阅读伴随词汇学习的形旁类别一致性效应*

2021-07-08梁菲菲白学军

贺 斐 梁菲菲,3 白学军,3

(1 教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津 300387)

(2 天津师范大学心理学部,天津 300387) (3 学生心理发展与学习天津市高校社会科学实验室,天津 300387)

1 问题提出

词汇是阅读的基本单位,且在个体毕生发展中不断得到积累(Gaskell & Ellis, 2009)。当词汇量积累到一定程度,个体能自行完成阅读理解之后,阅读伴随词汇学习(incidental vocabulary learning)就成为个体增长词汇量、拓展词汇知识的主要方式(Nagy, Herman, & Anderson, 1985)。阅读伴随词汇学习是指读者根据已有知识经验,在完成与词汇学习无直接关系的任务(如主要认知任务、阅读理解)时附带建构新词表征的过程(Nagy et al., 1985)。读者决定学习新词后,需结合词汇、语境、知识储备等多种线索推断新词含义(Fukkink, 2005),并在多次阅读中,不断评估、推断新词语义表征(Stafura & Perfetti, 2017)。如果词汇特征与语境线索冲突,就会干扰新词学习。作为表意文字,汉字的“形”和“义”密切相关,有“见形知义”的特点。例如,在7000个常用汉字中,形声字占比约为80%,形旁的总体表义度约为44%(康加深, 1993)。借助形旁推测整字语义的正确率可达60%以上(Williams & Bever,2010)。那么,新词的形旁语义信息如何影响阅读伴随词汇学习?从学习进程上看,形旁的作用是否随着学习过程的深入而发生变化?这是本研究关注的主要问题。

词汇特征影响阅读伴随词汇学习的加工机制,可通过自我教学机制(self-teaching mechanism)来解释。个体利用已具备的语音解码(phonological decoding)技能将一系列“看得见”的词转码为“读得出”的词,从而在词汇“形–音–义”间建立联结,存储到“心理词典”,完成视觉词汇识别(Share, 1995)。该机制得到了拼音文字新词的拼写规则性效应(Wegener et al., 2018)和汉语新词的声旁发音规则性效应(Li, Wang, Castles, Hsieh, &Marinus, 2018)的支持。值得注意的是,语音解码范畴并不限于形素–音素(grapheme-phoneme)水平(Share, 1995)。随着正字法知识、词汇拼读规则的积累,语素也会影响语音解码。语素与语义的对应规则知识能帮助读者分解词汇的构成信息,在明确语素含义时,获取对应发音,实现语素解码(morphological decoding)(Kirby & Bowers,2017)。语素分解(morphological decomposition)观成为自我教学机制的重要补充(Verhoeven &Perfetti, 2011)。在词汇加工早期,读者会自发分解复杂词的构成语素,进而感知词形与语义的关系,促进词汇识别。口语词汇正字法学习的研究发现,英语成年读者在看到新词前,已在口语词汇学习阶段自发分解出同词根曲折词的构词语素,以促进新词根的首次阅读(Beyersmann et al.,2021)。与拼音文字不同,汉语的形–音对应关系相对不规则,即汉语读者无法高效率地从字形推测出对应的字音;同时,在亚词汇水平上存在更直接的形–义对应关系,那么汉语新词亚词汇水平的语义信息是否能自发分解并影响词汇学习?本研究聚焦于汉字表义性,有助于在理论上明确汉语阅读伴随词汇学习中是否存在亚词汇的语义分解。

目前,亚词汇语义信息在汉语词汇识别中的作用,主要表现为形旁的类别一致性效应,当形旁语义类别与整字语义类别一致时促进整字加工,反之则干扰汉字加工(王娟, 张积家, 2016)。该效应广泛存在于汉语字词识别(Zhou, Peng,Zheng, Su, & Wang, 2013)、语义一致性判断(王娟,张积家, 2016)、归纳推理(Wang, Ma, Tao, Tao, &Li, 2018)、字词习得(Shu & Anderson, 1997)情境中。它还受词频调节,如Zhou等人采用启动范式发现,在低频启动字条件下,即使形旁语义类别与启动字整字语义无关(如“弥”中的“弓”),也能显著加快目标字(如“剑”)命名;而该效应并未见于高频启动字条件。汉字加工时,部件同时被表征,其携带的语义信息得以激活。由于低频汉字倾向于“部件–字”的加工方式,受低水平形旁加工的影响程度较大,因此,形旁类别一致性效应在低频字加工中较为明显;而高频汉字倾向于整字通达,受形旁加工的影响程度较小,因此,高频汉字识别中不存在该效应(Taft, 2006)。

由于新词没有对应的“心理词典”表征,其加工类似于极端低频词(Chaffin, Morris, & Seely,2001)。在词汇习得初期,读者更倾向于采用自下而上的加工策略,使形旁、声旁的作用突显出来,影响汉语字词识别(Ho, Ng, & Ng, 2003)。Li,Li和Wang(2020a, 2020b)采用学习–测试范式,考察了亚词汇形旁语义信息和声旁语音信息在汉语小学三年级儿童学习新词中的作用。结果发现在形旁语义类别一致条件下,正字法选择正确率更高。Li,Li等人(2020a)在儿童学习新词后测试其语义学习效果,发现形旁类别一致性显著促进新词语义学习。表明汉语阅读的自我教学存在亚词汇形旁语义解码的作用。在正字法选择测试中,阅读组儿童在声旁可发音和声旁不可发音两种条件下的正确率无显著差异,未呈现声旁语音信息的优势效应,表明语音解码可能并非汉语新词学习的必要条件(Li, Li et al., 2020b)。

采用眼动技术的研究发现,随着学习次数累加,新词加工时间减少的速度呈现出“高速–平缓”的趋势(白学军等, 2019; Joseph, Wonnacott,Forbes, & Nation, 2014; Liang et al., 2015; Liang, Ma,Bai, & Liversedge, 2021),特别是在新词呈现第8次左右出现“平台期”,即新词加工时间的下降趋于平缓(Elgort, Brysbaert, Stevens, & van Assche,2018; Godfroid et al., 2018)。本研究结合该技术,考察在多个学习阶段里新词形旁类别一致性的作用,并结合一系列测试考察新词学习效果。基于形旁语义信息在低频字加工中的显著作用(Zhou et al., 2013),本研究假设:阅读伴随词汇学习中,新词识别会存在显著的形旁类别一致性效应。

2 研究方法

2.1 被试

来自天津师范大学的72名学生(平均年龄20±1岁)参加了该实验,母语均为汉语普通话。被试的视力或矫正视力正常,且事先都不知道后测环节的存在。实验完成后,每位被试均获得现金报酬。

2.2 实验设计

采用2(新词的形旁类别一致性:一致、不一致)×5(学习阶段:一、二、三、四、五)的被试内设计。

2.3 实验材料

2.3.1 新词

新词涉及8个语义类别,每个语义类别中包含形旁类别一致性不同的2类新词。如含义为“昆虫”的2种新词分别包含:(1)类别一致的形旁“虫”;(2)类别不一致的形旁“白”。新词共16个,均由2个包含相同形旁的假字构成,假字符合正字法,且为左右结构(如, )。为确保两组新词之间仅在形旁的类别一致性上有显著差异,进行如下操作:首先,选取与8个语义类别相关的8个形旁,请不参与正式实验的26名大学生对形旁与其构成真字的语义相关度进行5点评定(“1”表示“非常不相关”,“5”表示“非常相关”),形旁的语义相关度为4.42(SD=0.31)。其次,为控制假字右侧部件的语音线索,从汉字Unicode大字符集(The Unicode Consortium, 2020)中的生僻字及其右部件中选取16个作为右部件。再次,两组新词的首、尾字笔画数无显著差异(|t|s<1.88,ps>0.05)。两组新词共用同一套形旁,仅在形旁类别不一致条件下,新词的形旁与其语义不一致。

2.3.2 实验句

为每类新词创设2套信息限制性学习语境,每套语境包含15个句子框架,句子长度为16~32字,平均23.71字;为实现阅读伴随词汇学习,信息限制性学习语境不提供直接对应新词语义范畴的明确信息,仅呈现与其语义有关的典型特征(Joseph et al., 2014)。分别选取不参与正式实验的132名大学生对句子的通顺性和难度进行5点评定。难度评定中,“1”表示“句子非常容易理解”,“5”表示“句子非常难理解”。通顺性评定中,“1”表示“句子非常不通顺”,“5”表示“句子非常通顺”。为排除新词对句子难度和通顺性的影响,借鉴Liang等人(2015)做法,将每个句子框架中的新词替换为与新词同一语义类别的其他词语,如在“科学家发现,沙漠里的一种六足 有强大生命力”中,将“ ”替换为“甲虫”,再进行评定。句子难度为1.59(SD=0.18),句子通顺性为3.74(SD=0.34),表明句子通顺且易于理解。

2.3.3 后测材料

学习阶段完成后,被试需依次完成以下三项任务。第一,正字法选择任务。四个选项是目标新词、与目标新词中某个字仅有一或两笔差异的形近假词、与目标新词形旁不同的假词、无关假词。正式实验含16个随机呈现的试次。要求按键选择学习过的目标新词。选择正确计1分,错误计0分。第二,语义类别判断任务。语义类别判断任务的流程、计分方式,同正字法选择任务。第三,语义释义任务。要求被试写下每个新词对应的语义解释。将答案赋分:0分表示与新词语义完全不相关,1分表示契合新词1个或2个主要语义特征,2分表示契合新词3个或3个以上语义特征。

2.4 实验仪器

采用加拿大SR Research公司开发的Eyelink Portable Duo型眼动仪(采样率1000 Hz)记录被试的眼动。显示器为ThinkPad E2323SWA型号,其分辨率为1024×768像素,刷新率为60 Hz。被试眼睛与显示器间的距离为74 cm。实验材料为18号宋体字,单个汉字大小为25×25像素,约占0.76°视角。后测行为实验采用E-Prime编程,在Asus FX50J型号的笔记本电脑上进行,屏幕分辨率调整为1024×768像素,刷新率为60 Hz。所有刺激均以白底黑字形式呈现。

2.5 实验程序

第一,在眼动仪上阅读理解信息限制性学习语境,完成学习阶段;期间,为减轻学习负荷,防止被试过度疲劳,每个学习阶段间有6~10分钟可休息。第二,完成“倒背随机数任务”,防止有意复述学习内容。第三,依次完成新词的正字法选择、语义类别判断、语义释义任务。实验大约持续120分钟。

实验结束后,主试解释研究目的,以消除假词材料对被试可能带来的潜在影响。

3 结果

3.1 阅读理解正确率

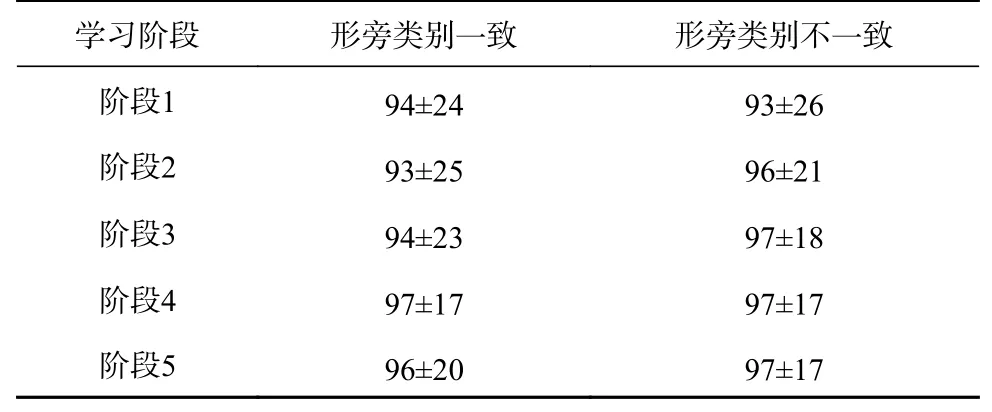

5个学习子阶段的阅读理解正确率均高于92%(见表1),表明被试认真阅读了句子。

表1 阅读理解正确率(%)(M±SD)

采用基于R(R Development Core Team, 2013)环境下的线性混合模型(linear mixed model, LMM)对新词形旁类别一致性及学习阶段的效应进行统计分析(Barr, Levy, Scheepers, & Tily, 2013)。参照以往研究,将形旁类别一致性、学习阶段,以及二者之间的交互作用作为固定因素纳入模型,被试、项目纳入模型的随机效应。在数据分析时,采用随机效应最大逐渐递减的原则,直至模型拟合成功。

结果发现,形旁类别一致性效应不显著,b=−0.04,SE=0.30,z=−0.15,p=0.88,95% CI[−0.63, 0.54],表明该因素不影响阅读理解;学习阶段效应显著,b=0.24,SE=0.06,z=4.27,p<0.001,95% CI[0.13,0.35],随着学习阶段的推进,阅读理解正确率呈上升趋势。

3.2 离线学习结果

正字法选择任务正确率:两组新词的正确率(形旁类别一致条件:M=77%,SD=17%; 形旁类别不一致条件:M=68%,SD=21%)显著大于随机概率(25%),说明经过5个学习阶段,读者掌握了新词的正字法信息。t检验发现,两组新词的正确率差异在被试分析上显著,但在项目分析上不显著,t1(71)=3.75,p<0.001,Cohen’sd=0.46;t2(14)=1.24,p=0.24。

语义类别判断正确率:形旁类别一致新词的正确率(M=74%,SD=23%)显著高于形旁类别不一致条件(M=14%,SD=13%),t1(71)=17.05,p<0.001;t2(14)=14.93,p<0.001。

新词释义任务得分:形旁类别一致新词(M=0.98,SD=0.39)显著高于形旁类别不一致条件(M=0.11,SD=0.15),t1(71)=17.22,p<0.001;t2(14)=12.61,p<0.001。

3.3 眼动数据分析

删除注视持续时间短于80 ms或长于1200 ms的单个注视点(Rayner, 2009)。按以下标准删除无效数据:(1)注视持续时间短于80 ms或长于1200 ms的单个注视点;(2)单行句子上注视点少于3个的试次;(3)眼动数据追踪丢失;(4)3个标准差以外的数据。删除数据比例为2.67%。

3.3.1 学习阶段总体分析

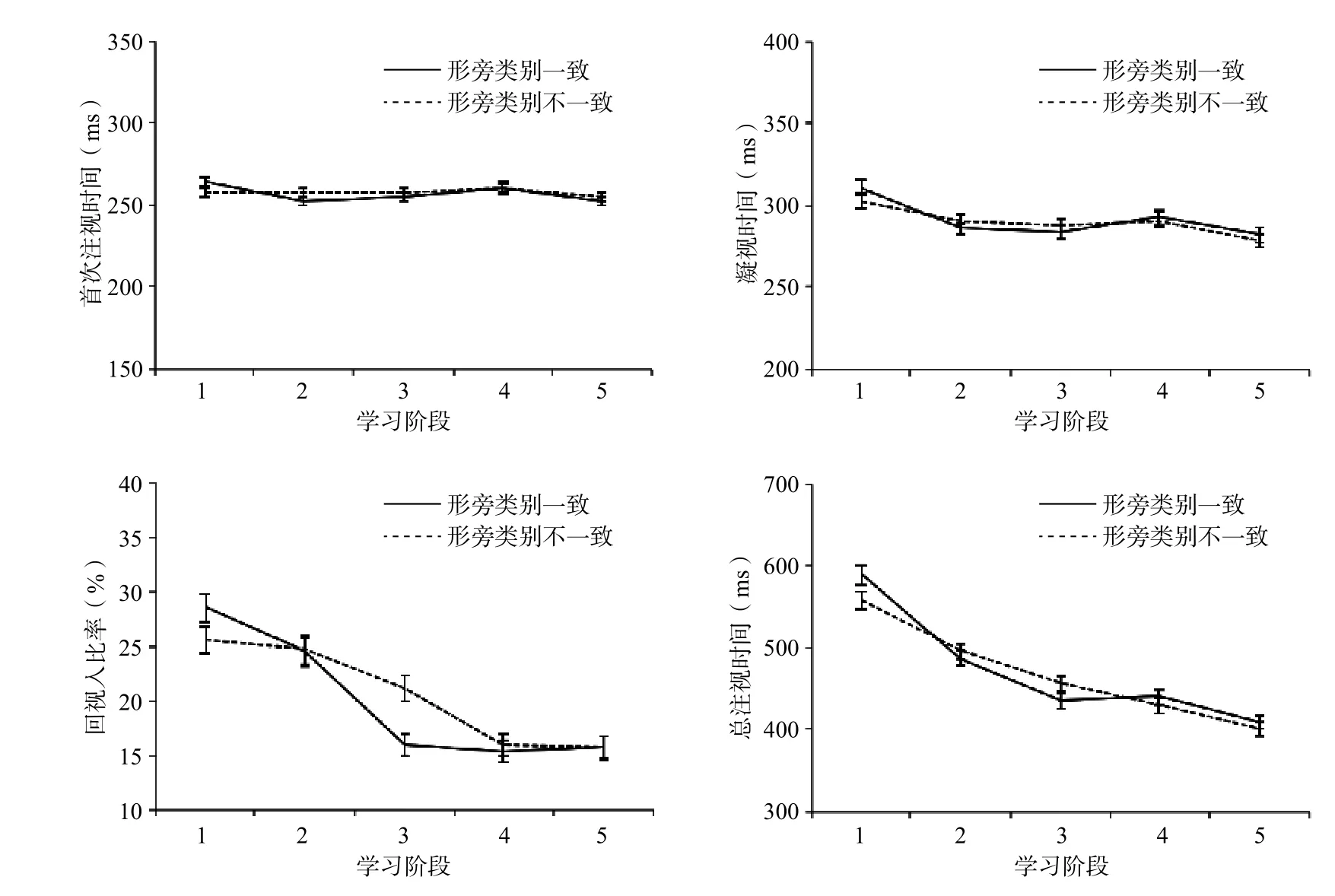

各个学习阶段中目标词的注视情况及分析结果见图1所示。(1)在凝视时间(b=−0.02,SE=0.005,t=−3.06,p=0.003, 95%CI[−0.02, −0.01])、回视入比率(b=−0.26,SE=0.03,z=−9.24,p<0.001,95%CI[−0.32, −0.21])、总注视时间(b=−0.08,SE=0.008,t=−9.87,p<0.001, 95%CI[−0.10, −0.07])上存在显著的学习阶段效应,即随着学习阶段的推进,读者加工新词的时间呈下降趋势。

图1 各学习阶段目标词上的注视情况

形旁类别一致性效应在所有指标上均不显著,表明该因素不影响汉语阅读伴随词汇学习。这可能与以下两方面因素有关:(1)词形方面,两组新词共用一套形旁、右部件,存在一定的视觉相似性,会引发正字法学习的困难;(2)在第三个学习阶段(新词呈现9次)后,新词阅读时间的下降趋于“平台期”,两组新词的加工模式更接近,减弱了形旁类别一致性效应。到第三个学习阶段,形旁类别不一致新词上的加工时间、回视入比率开始高于形旁类别一致新词。因此,为进一步考察新词形旁类别一致性的作用,以第三个学习阶段为截止点,对新词呈现次数进行累加分析。

3.3.2 前三个学习阶段的眼动数据分析

第一学习阶段分析结果显示,呈现次数效应在首次注视时间(b=−0.02,SE=0.01,t=−2.43,p=0.02,95%CI [−0.04, −0.004])、凝视时间(b=−0.05,SE=0.01,t=−5.22,p<0.001, 95%CI[−0.07, −0.03])、回视入比率(b=−0.42,SE=0.07,z=−5.79,p<0.001,95%CI[−0.57, −0.28])、总注视时间(b=−0.15,SE=0.01,t=−11.45,p<0.001, 95%CI[−0.17, −0.12])上显著。这表明在最初三次建构新词正字法表征时存在学习效应。

前两个学习阶段分析结果发现,呈现次数效应显著,见表2。形旁类别一致性效应,在总注视时间上显著,表现为形旁类别不一致新词上的加工时间更短。在总注视时间上,形旁类别一致性与呈现次数的交互效应显著。从第一到第二学习阶段,两组新词的总注视时间均显著减少;在第一个学习阶段,形旁类别不一致新词上的总注视时间较短;而在第二个学习阶段,这类新词上的总注视时间更长(见图1)。表明从第二个学习阶段开始,形旁类别不一致新词上的加工时间变长。

表2 前两个学习阶段的固定效应估计值

前三个学习阶段分析结果显示,呈现次数效应显著(见表3)。此外,在总注视时间、回视入比率上存在显著的形旁类别一致性效应。不过,该效应的方向相反,即形旁类别不一致新词上的总注视时间、回视入比率显著更少。上述眼动指标中,形旁类别一致性与新词呈现次数的交互效应也显著。简单效应分析显示,到第三个学习阶段(下称“中期”),形旁类别一致性效应显著,即形旁类别不一致新词上的回视入比率更高(b=0.05,SE=0.02,t=2.48,p=0.02, 95%CI[0.01, 0.09])。表明在学习阶段中期,形旁类别一致性效应显著。

表3 前三个学习阶段的固定效应估计值

4 讨论

本研究操纵了新词的形旁类别一致性,并把新词嵌入五个阅读伴随词汇学习阶段,通过后测任务测评学习效果。结果发现,整个学习阶段,新词上的注视时间逐渐减小,体现了阅读伴随词汇学习的渐进性(白学军等, 2019; Joseph et al.,2014; Liang et al., 2015; Liang et al., 2021)。形旁类别一致性效应在学习阶段中期突显,表明亚词汇语义分解影响汉语新词加工;该效应还表现在与语义相关的测试中,表明亚词汇语义线索促进新词学习。

4.1 阅读伴随词汇学习过程中的形旁类别一致性效应

从学习过程上看,形旁类别一致性效应在学习阶段中期突显,即新词的回视入比率上表现出显著的形旁类别一致性效应,表明该效应显著影响新词的晚期语义整合。可见,读者能自发分解、提取新词亚词汇的形旁语义信息。

汉语新词学习中,形旁类别一致性效应既有共性又有独特性。共性是指,与拼音文字中新词学习的语素透明度效应相似(Brusnighan & Folk,2012; Verhoeven & Perfetti, 2011),亚词汇形旁类别一致性也会影响汉语新词的语义整合。然而,有研究发现在新字的正字法学习、阅读伴随学习中,形旁语义信息解码的作用并不显著(Li,Marinus, Castles, Hsieh, & Wang, 2020; Li, Marinus,Castles, Yu, & Wang, 2019)。这可能是实验材料差异所致,研究者操纵的形旁语义线索位于三字新词的中间字上,且目标字右部件可发音,加之声旁在新字中占据更大空间,上述因素均会掩盖形旁语义信息的效应(Li, Marinus et al., 2020)。

独特性是指形旁类别一致性效应的条件性,即该效应出现于学习阶段中期,且影响新词加工的语义整合阶段。这可能与两组新词的词形相似性、阅读伴随词汇学习特征,以及新概念学习难度有关(Chen, Wang, & Yang, 2014)。第一,两组新词在词形上的相似性会增加学习阶段早期辨别词形的难度。第二,在掌握新词的部分表征后,读者会在随后阅读中反复回想已形成的词汇表征及其相关语境,并不断评估新词语义(Fukkink,2005; Stafura & Perfetti, 2017)。通过五次阅读,读者可掌握新词的部分表征(Elgort et al., 2018),并存储于记忆痕迹里作为已有参照信息,之后仍需完善语义表征。在后续阅读新语境时,读者会基于当前语境更新对新词的语义推断,并产生相应的表征。在新词形旁类别不一致条件下,经过两个学习阶段,读者积累了关于新词形–义映射矛盾的记忆痕迹;当现存词汇表征与新语境的语义表征不一致时,阅读理解连贯性被破坏。读者为了解决这种冲突感,需回看新词以完善语义整合。第三,与已有研究采用的新标签相比(Li, Li et al., 2020b),新概念的学习难度较大。加之,缺少声旁语音信息,词汇质量会受到影响(Perfetti & Hart, 2002)。

4.2 新词学习效果中的形旁类别一致性效应

从学习结果上看,读者不仅能准确识别出新词的正字法信息,还能再认其语义范畴、回忆出部分语义;尤其是在语义相关任务上,呈现出与前人研究相似的形旁语义类别一致性效应(Li, Li et al., 2020a, 2020b)。该效应也与汉语词汇学习发展研究结果呼应,如读者能采用语素意识改善词汇学习效果(Ho et al., 2003; Shu & Anderson, 1997)。在语义相关任务中,读者可通过推理(Wang et al.,2018),明确形旁类别一致新词所属语义类别。

5 结论

本实验条件下得出如下结论:在汉语阅读伴随词汇学习中,存在显著的形旁语义类别一致性效应,即亚词汇水平的语义分解。读者会自发利用形旁促进新词的语义整合。