高、低汉语水平藏–汉读者汉语阅读知觉广度及预视效应*

2021-07-08高晓雷任晓飞白学军

高晓雷 沈 梦 任晓飞 白学军 高 蕾

(1 西藏大学高原脑科学研究中心,拉萨 850000) (2 教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津300387) (3 天津师范大学心理学部,天津 300387) (4 学生心理发展与学习天津市高校社会科学实验室,天津 300387)

1 引言

阅读知觉广度和副中央凹预视效应是阅读研究中两个最为基本的问题,它们从获得信息的范围和获得副中央凹预视信息的类型两个方面反映了读者在阅读过程中每次注视获得信息的情况(闫国利, 王丽红, 巫金根, 白学军, 2011)。阅读知觉广度是指读者在阅读过程中一次注视所能获取有用信息的范围(张骏, 仝文, 刘志方, 2019; McConkie &Rayner, 1975);副中央凹预视效应是指在知觉广度范围内,读者通过预视从副中央凹区域获取一定的信息,进而促进阅读的现象(张慢慢, 臧传丽,白学军, 2020; Rayner, 1998, 2009)。

研究发现,阅读能力对阅读知觉广度存在调节作用。在拼音文字阅读中,初学读者的英语阅读知觉广度为注视点右侧11个字符,熟练读者为注视点右侧14~15个字符(Rayner, 1986),不同年级学生阅读芬兰语的字母识别广度随年级的升高而增加(Häikiö, Bertram, Hyönä, & Niemi, 2009)。在汉语阅读中,五年级语文学优生的阅读知觉广度比学困生更大(闫国利, 巫金根, 王丽红, 2013),二年级学生的阅读知觉广度为注视点右侧1~2个字,大学生的阅读知觉广度为注视点右侧2~3个字(闫国利等, 2011)。阅读能力对阅读知觉广度的调节作用得到了母语阅读证据的支持。然而,二语阅读能力对二语阅读知觉广度的调节作用可能与母语阅读不同。例如,高、低阅读速度日–英二语者的英语阅读知觉广度不存在差异(Leung,Sugiura, Abe, & Yoshikawa, 2014),高、低英语水平汉–英二语者的英语阅读知觉广度也不存在差异(巫金根, 刘志方, 刘妮娜, 黄发杰, 2020)。当二语为与英语截然不同的汉语时,阅读能力是否调节汉语阅读知觉广度还不清楚。

阅读能力对副中央凹预视的调节作用也得到了研究证实。在拼音文字阅读中,Chace,Rayner和Well(2005)研究发现,高阅读能力读者能从副中央凹获得语音预视信息,低阅读能力读者则无法提取副中央凹预视信息。在汉语阅读中,大学生读者可以从副中央凹获取字形和语音信息,小学生读者仅能获取字形预视信息(闫国利等, 2011)。综上,来自不同语言系统的证据表明,母语者的阅读能力调节母语的副中央凹预视。二语阅读研究发现,母语影响被试的认知加工特点,以拼音文字为母语的被试阅读二语实验材料时更关注语音信息(江新, 2003; 张金桥, 王燕, 2010; Koda,1988)。据此推测,在二语副中央凹预视中,也极有可能更容易获取语音信息。也就是说,二语预视可能与母语特性有关。藏语是拼音文字,但又属于汉藏语系,与汉语存在密切的联系,在语言类型、书写结构、字/词间标记和透明性等方面,表现出兼具拼音文字和表意文字的特征(高晓雷,李晓伟, 孙敏, 白学军, 高蕾, 2020)。因此,以藏–汉读者为被试考察二语预视的可操作性可能更强。

本研究包括两个实验。实验1采用移动窗口范式考察高、低汉语水平藏族大学生一次注视获取信息的范围,即藏–汉二语者汉语阅读知觉广度的大小。在汉语阅读中,阅读能力的高低与读者阅读知觉广度的大小成正比(闫国利等, 2011,2013),据此提出假设1:与低汉语水平藏族大学生相比,高汉语水平藏族大学生汉语阅读知觉广度的范围更大。实验2采用边界范式进一步考察在知觉广度范围内,高、低汉语水平藏族大学生在副中央凹预视中获取信息的类型。在汉语阅读中,大学生在副中央凹可以获取字形和语音信息,小学生仅能获取字形信息(闫国利等, 2011),据此提出假设2:阅读汉语时,与低汉语水平藏族大学生相比,高汉语水平藏族大学生可以在副中央凹获取更多类型的预视信息。

2 实验1:高、低汉语水平藏–汉读者的汉语阅读知觉广度

2.1 被试

以高考汉语成绩作为分组标准(高蕾, 高晓雷,白学军, 陈梅香, 郭志英, 2018),选取60名藏族大学生,其中高汉语水平者30名,男生15名,女生15名,平均年龄为21.10岁(SD=1.27岁),汉语高考平均成绩为114.53分(SD=7.09分);低汉语水平者30名,男生13名,女生17名,平均年龄为21.03岁(SD=1.19岁),汉语高考平均成绩为89.77分(SD=4.89分)。高汉语水平被试与低汉语水平被试的汉语高考成绩差异显著,t(58)=15.74,p<0.001。

2.2 实验设计

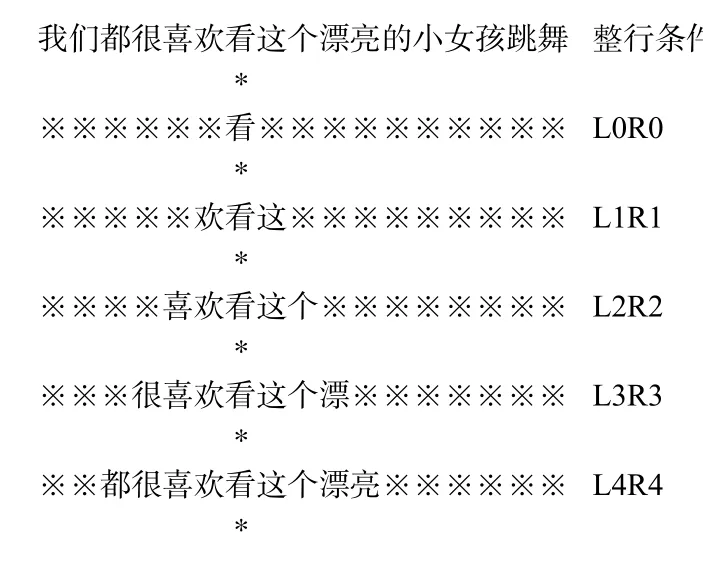

图1 移动窗口范式示意图

2.3 实验材料

以小学汉语课外读物为基础,适当加以改编,形成135个句子,句子长度在17~19个字之间,句中无标点符号。请20名藏族大学生对135个句子的难度进行5点评定,1和5分别表示“非常容易理解”和“非常难理解”,评定结果M=1.29(SD=0.20);请20名藏族大学生对句子通顺性进行5点评定,1和5分别表示“非常不通顺”和“非常通顺”,评定结果M=4.30(SD=0.42)。参与材料评定的藏族大学生不参加正式实验。最终选取96个句子作为正式实验材料。将96个句子分成6组,每组16个句子。采用拉丁方设计形成6种窗口条件的呈现顺序,每名被试随机接受其中一种刺激呈现顺序。随机设置27个判断题,以保证被试认真阅读。此外,每种窗口条件下有2个句子作为练习句。

2.4 实验仪器

加拿大SR Research公司生产的Eyelink1000Plus眼动仪,采样频率为1000Hz。被试机刷新频率为140Hz,分辨率为1024×768像素。被试眼睛与被试机屏幕之间的距离约为70cm,刺激以宋体28号字体呈现,每个汉字形成约为0.7度视角。

2.5 实验程序

(1)每名被试进入实验室后,先熟悉实验室环境,然后让被试坐在指定位置,此时屏幕上会呈现指导语,被试阅读完成后,主试再次讲解指导语;(2)实验前进行三点校准,误差值控制在0.25以下(白学军等, 2017);(3)被试每阅读完一个句子按手柄上的翻页键,下一个句子就会出现。有的句子后面会出现一个判断题,需要根据对前面句子的理解做出“是”或“否”的判断;(4)练习结束后开始正式实验。完成整个实验大约需要25分钟。

2.6 分析指标

参考以往文献(白学军等, 2017),选取向右眼跳幅度、阅读速度、总注视时间和总注视次数作为分析指标。

2.7 结果

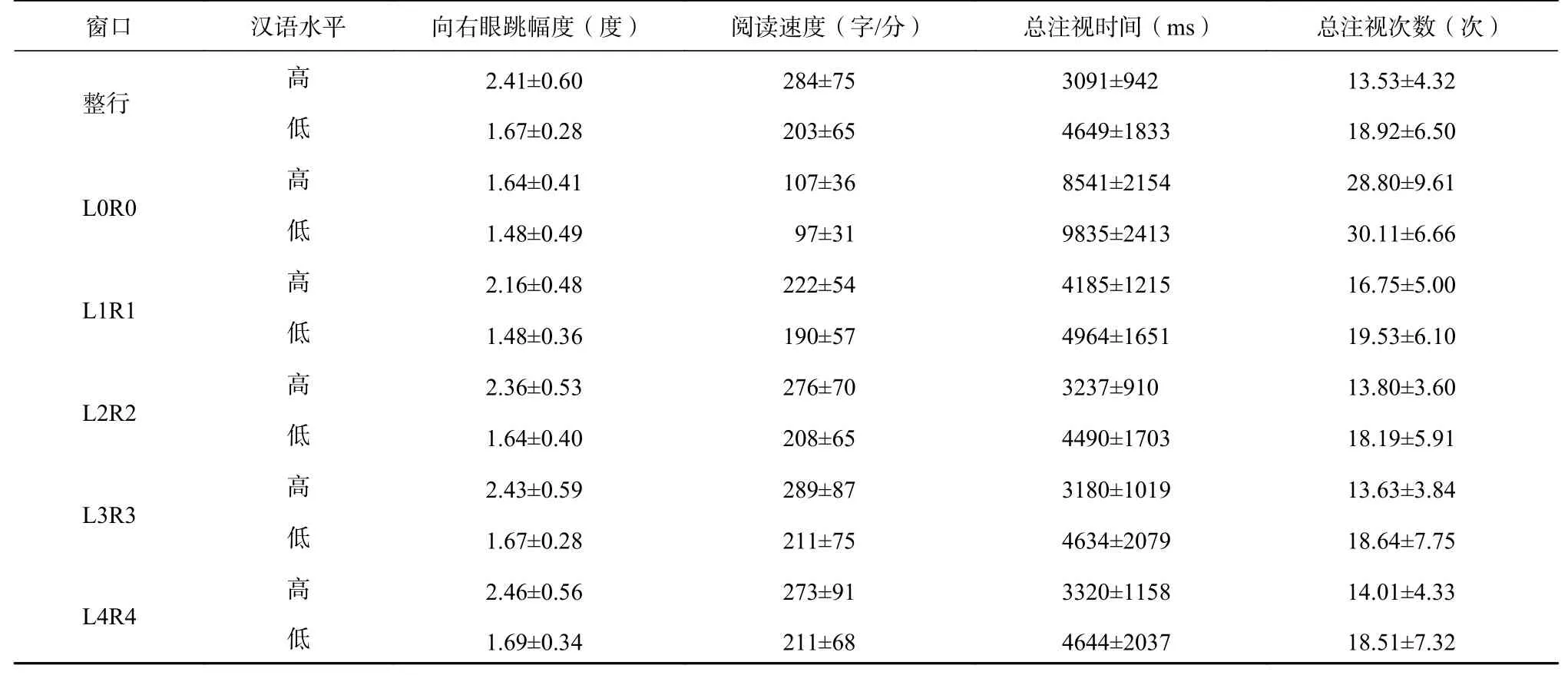

采用SPSS20.0对实验数据进行统计处理。实验中,被试回答判断句的正确率为93%,说明被试在实验中认真阅读了句子。高汉语水平被试的正确率为93%,低汉语水平被试的正确率为93%,t(58)=0.25,p>0.05,说明高、低汉语水平被试的正确率没有显著差异。根据以下标准对实验数据进行删除(白学军等, 2017):(1)追踪失败;(2)注视时间小于80ms和大于1200ms的数据;(3)注视点少于3个的实验句;(4)3个标准差之外的数据。删除数据占总数据的7.48%。高、低汉语水平藏–汉读者各眼动指标的平均值与标准差见表1。

表1 高、低汉语水平藏–汉读者各眼动指标的平均值和标准差(M±SD)

(1)向右眼跳幅度。汉语水平主效应显著,F1(1, 58)=51.75,p<0.001,F2(1, 166)=659.66,p<0.001,高汉语水平读者的向右眼跳幅度显著大于低汉语水平读者。窗口主效应显著,F1(5, 290)=22.05,F2(5,830)=50.57,p<0.001,多重比较发现,L0R0、L1R1窗口条件的向右眼跳幅度显著小于整行条件(ps<0.001),其他窗口条件与整行条件差异不显著。交互作用显著,F1(5, 290)=7.45,p<0.001,简单效应分析发现,高汉语水平读者在L0R0、L1R1窗口条件下的向右眼跳幅度显著小于整行条件(ps<0.001),其他窗口条件与整行条件差异不显著(ps>0.05);低汉语水平读者在L0R0、L1R1窗口条件下的向右眼跳幅度显著小于整行条件(ps<0.05),其他窗口条件与整行条件差异不显著(ps>0.05)。

(2)阅读速度。汉语水平主效应显著,F1(1,高汉语水平读者的阅读速度显著快于低汉语水平读者。窗口主效应显著,F1(5,多重比较发现,L0R0、L1R1窗口条件的阅读速度显著慢于整行条件(ps<0.001),其他窗口条件与整行条件差异不显著。交互作用显著,简单效应分析发现,高汉语水平读者在L0R0、L1R1窗口条件下的阅读速度显著慢于整行条件(ps<0.001),其他窗口条件与整行条件差异不显著(ps>0.05);低汉语水平读者在L0R0窗口条件下的阅读速度显著慢于整行条件(p<0.001),其他窗口条件与整行条件差异不显著(ps>0.05)。

(3)总注视时间。汉语水平主效应显著,F1(1, 58)=12.94,p<0.01,高汉语水平读者总注视时间显著短于低汉语水平读者。窗口主效应显著,F1(5,多重比较发现,L0R0、L1R1窗口条件的总注视时间显著短于整行条件(ps<0.001),其他窗口条件与整行条件差异不显著(ps>0.05)。交互作用不显著,F1(5, 290)=1.00,p>0.05;F2(5,830)=3.14,p>0.05。

4)系统设计模块化原则:模块化原则要求整个系统的功能均应得到清楚划分,用户界面也应确保简洁易懂,为操作人员的管理及用户的使用提供便利。

(4)总注视次数。汉语水平主效应显著,F1高汉语水平读者总注视次数显著少于低汉语水平读者。窗口主效应显著,F1(5,多重比较发现,L0R0、L1R1窗口条件的总注视次数显著多于整行条件(ps<0.001),其他窗口条件与整行条件差异不显著(ps>0.05)。交互作用显著简单效应分析发现,高汉语水平读者在L0R0、L1R1窗口条件下的总注视次数显著多于整行条件(ps<0.001),其他窗口条件与整行条件差异不显著;低汉语水平读者在L0R0窗口条件下的总注视次数显著多于整行条件(p<0.001),其他窗口条件与整行条件差异不显著(ps>0.05)。

以上结果表明,高汉语水平藏–汉读者汉语阅读知觉广度的右侧范围是注视点右侧2个汉字的空间,低汉语水平藏–汉读者汉语阅读知觉广度的右侧范围是注视点右侧1~2个汉字的空间,高汉语水平藏–汉读者汉语阅读知觉广度的右侧范围更大。在各项指标上,汉语水平主效应均显著,表明阅读汉语句子时,高汉语水平藏–汉读者的向右眼跳幅度更大,阅读速度更快,注视时间更短,注视次数更少。

3 实验2:高、低汉语水平藏−汉读者的汉语阅读预视效应

3.1 被试

按照实验1选取被试的方法,选取了48名藏族大学生,其中高汉语水平者24名,男生11名,女生13名,平均年龄为21.04岁(SD=1.30岁),汉语高考平均成绩为116.04分(SD=7.02分);低汉语水平者24名,男生12名,女生12名,平均年龄为20.90岁(SD=1.08岁),汉语高考平均成绩为90.83分(SD=4.44分)。高汉语水平被试与低汉语水平被试的汉语高考成绩差异显著,t(46)=14.87,p<0.001。

3.2 实验设计

采用2(汉语水平:高、低)×4(预视类型:等同条件、形似条件、音同条件、控制条件)两因素混合实验设计。汉语水平为被试间变量,预视类型为被试内变量。

3.3 实验材料

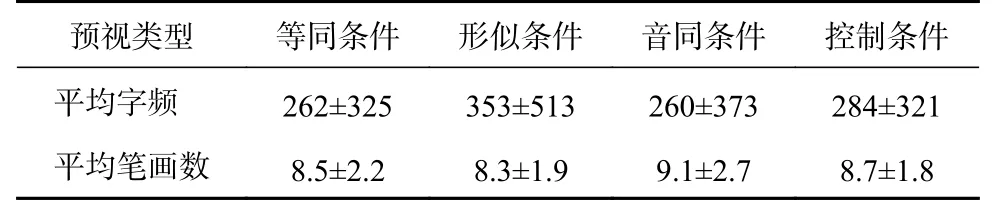

(1)在《现代汉语频率词典》中选取68个目标字,每个目标字对应4种预视类型:等同条件、形似条件、音同条件和控制条件。对4种预视类型下汉字的平均字频(单位为百万分之一)、笔画数进行了匹配,具体见表2。不同预视类型下汉字的字频差异不显著,F(3, 177)=0.84,p>0.05;笔画数差异不显著,F(3, 177)=1.81,p>0.05。(2)请15名藏族大学生对形似预视字和音同预视字与目标字的形状是否相似进行5点评定,1和5分别表示“非常不相似”和“非常相似”,形似预视字评定结果M=4.42(SD=0.45),音同预视字评定结果M=1.23(SD=0.33)。(3)用68个目标字进行造句,形成68个句子。所有句子都简单易理解,句子长度控制在14~17个字之间,所有目标字处在句子大约中间的位置。请17名藏族大学生对句子难度进行5点评定,1和5分别表示“非常容易理解”和“非常难理解”,评定结果M=1.32(SD=0.32)。请18名藏族大学生对句子通顺性进行5点评定,1和5分别表示“非常不通顺”和“非常通顺”,评定结果M=4.16(SD=0.40)。请20名藏族大学生对目标字的预测性进行评定,评定结果为1.42%,以上评定结果说明,句子通顺、容易理解且预测性低。参加材料评定的藏族大学生均不参加正式实验。(4)将68个句子中的目标字替换成形似字、音同字和无关控制字,共形成272个句子。以拉丁方设计将其分成4个组块,每个组块68个句子,其中8个为练习句,为保证被试认真阅读,每个组块中设置22个判断句和30个填充句。每名被试只阅读1个组块。

表2 四种预视类型下汉字平均字频、笔画数的平均值和标准差(M±SD)

实验材料以宋体形式呈现,每个汉字大小为32×32像素,每个汉字约成0.9度视角(闫国利等,2011)。采用边界范式技术,在目标字左侧设置隐形边界,读者注视点未越过边界时呈现预视字,注视点一旦跨过边界则呈现目标字(Rayner, 1975)。具体呈现方式如图2所示。

图2 边界范式示意图

3.4 实验仪器和实验程序

同实验1。

3.5 分析指标

参考以往文献(高晓雷, 李晓伟等, 2020; 闫国利, 刘敏, 孟珠, 张莉, 李赛男, 2019),选取首次注视时间、单一注视时间、凝视时间和总注视时间作为分析指标。

3.6 结果

采用SPSS20.0对实验数据进行统计处理。实验中,被试回答判断句的正确率为91%,说明被试认真阅读了句子。其中,高汉语水平被试的正确率为90%,低汉语水平被试的正确率为91%,t(46)=−0.87,p>0.05,说明高、低汉语水平被试的正确率没有显著差异。参考以往相关研究(Au-Yeung, Kaakinen, Liversedge, & Benson, 2015),删除标准同实验1,删除数据占总数据的7.46%。在此基础上,参考张慢慢、臧传丽和白学军(2020)的研究,再删除眼睛第一次通过边界时眨眼,以及文本呈现变化发生过早或延迟的句子,删除数据占总数据的16%。本研究将边界后两个字划为一个兴趣区(目标区),高、低汉语水平藏–汉读者在目标区上各指标的平均值和标准差见表3。

表3 高、低汉语水平藏–汉读者目标区各眼动指标的平均值和标准差(M±SD)

(1)首次注视时间。汉语水平主效应不显著,F1(1, 46)=0.01,p>0.05;F2(1, 118)=1.44,p>0.05。预视类型主效应显著,F1(3, 138)=8.12,多重比较发现,形似条件的首次注视时间显著短于控制条件(p<0.01),音同条件和控制条件没有差异,说明藏–汉读者在预视过程中获取了字形信息,没有获取语音信息。汉语水平和预视类型的交互作用不显著,F1(3, 138)=1.41,p>0.05;F2(3, 354)=1.44,p>0.05。

(2)单一注视时间。汉语水平主效应不显著,F1(1, 46)=1.42,p>0.05;F2(1, 118)=2.76,p>0.05。预视类型主效应显著,F1(3, 138)=3.86,p<0.05,多重比较发现,形似条件的单一注视时间显著短于控制条件(p<0.05),音同条件和控制条件没有显著差异,说明藏–汉读者在预视过程中获得了字形的信息,没有获取语音信息。汉语水平和预视类型的交互作用不显著,F1(3, 138)=1.49,p>0.05;F2(3,354)=1.15,p>0.05。

(3)凝视时间。汉语水平主效应不显著,F1(1, 46)=3.69,p>0.05;F2(1, 118)=5.14,p<0.05,预视类型主效应显著,F1(3, 138)=5.99,0.06。多重比较发现,形似条件的凝视时间显著短于控制条件(p<0.01),音同条件和控制条件没有差异,说明藏–汉读者在预视过程中获取到了字形的信息,没有获取语音信息。汉语水平和预视类型的交互作用不显著,F1(3, 138)=0.65,p>0.05;

(4)总注视时间。汉语水平主效应显著,F1高汉语水平读者总注视时间显著短于低汉语水平读者(p<0.05)。预视类型主效应显著,多重比较发现,形似条件和音同条件的总注视时间显著短于控制条件(ps<0.01),说明藏–汉读者在预视过程中获取到了字形和语音的信息。汉语水平和预视类型的交互作用不显著,F1(3, 138)=0.08,p>0.05;

以上结果显示,形似条件下的首次注视时间、单一注视时间、凝视时间和总注视时间均显著短于控制条件,音同条件下的总注视时间显著短于控制条件,说明藏–汉读者阅读汉语的过程中在副中央凹处可以获得字形和语音的信息。高汉语水平藏–汉读者对于目标区的总注视时间显著短于低汉语水平藏–汉读者,一定程度上表明,在阅读汉语的过程中,高汉语水平藏–汉读者对词汇的加工速度更快。

4 讨论

4.1 二语阅读能力对藏–汉读者汉语阅读知觉广度的影响

实验1发现,高汉语水平藏–汉读者的汉语阅读知觉广度为注视点右侧2个汉字的空间,低汉语水平藏–汉读者为1~2个汉字的空间,说明低汉语水平读者在阅读中需要在中央凹投入更多的注意资源来获取信息,副中央凹区域的信息得到的加工少,知觉广度整体范围较小(Henderson &Ferreira, 1990),这可能也是低汉语水平读者阅读效率不高的原因。这一结果与以母语者为被试的研究结果一致(闫国利等, 2011, 2013),但与巫金根等(2020)以汉–英二语者为被试的研究结果不一致。巫金根等认为,汉–英二语者把注意资源集中在了当前注视词上,更加注意通过对每个单词的提取和识别来实现语义理解,致使二语水平在汉–英二语者的英语阅读知觉广度中没能发挥调节作用。同样是二语者,当第二语言为汉语时,本研究却发现了二语阅读能力对阅读知觉广度的调节作用。可能的原因是:(1)语言文字自身的特点影响其背后的认知加工机制。汉语与英语在诸多方面存在差异(高晓雷, 李晓伟等, 2020),而这些差异有可能导致了二语阅读的不同。(2)汉语与英语分属于不同的语言系统,而藏语虽然是拼音文字,但它同时又属于汉藏语系,与汉语有着密切的联系(高晓雷, 李晓伟等, 2020)。与此同时,藏、汉两种语言是西藏地区同等重要的交际语言(高蕾等, 2018),汉语是藏族学生学校教育的主要语言(朱璐瑶, 崔占玲, 2017),藏–汉读者处于自然的汉语语言环境和氛围中。据此推测,藏–汉读者对汉语的熟悉程度比汉–英二语者对英语的熟悉程度更高,更高的二语熟悉程度使藏–汉读者在阅读汉语时能够更好地分配注意资源,没有把注意资源仅集中于当前注视词上,对副中央凹区域进行了更多的加工。因此,汉语阅读能力对藏–汉读者汉语阅读知觉广度起到了调节作用。

4.2 二语阅读能力对藏–汉读者汉语阅读预视效应的影响

实验2发现,高、低汉语水平藏族大学生阅读汉语时在副中央凹处都可以获得字形和语音的信息,这一结果与闫国利等(2011)和高晓雷、李晓伟等(2020)的研究结果一致。在以上两项研究中,读者在早期指标和晚期指标上,均表现出字形和语音的预视效应,实验2在总注视时间这一晚期指标上表现出语音的预视效应。闫国利等认为,在汉语阅读中,语音预视效应的获得受阅读技能的影响。与汉族大学生相比,藏族大学生作为汉语二语者,在汉语信息加工能力和知识经验上还有所欠缺,使用语音信息达到词汇通达的能力相对较弱,因此获得语音预视效应的时间较晚。此外,高、低汉语水平藏族大学生在副中央凹预视中获取信息的类型相同,这一结果与张慢慢、臧传丽、徐宇峰、白学军和闫国利(2020)的研究结果类似,该研究发现,快速读者与慢速读者提取了等量预视。知觉广度体现了预视的空间范围,预视类型则反映了预视深度(张慢慢, 臧传丽, 白学军, 2020)。实验1发现,高汉语水平藏族大学生汉语阅读知觉广度大于低汉语水平藏族大学生,结合实验2的结果,说明高、低汉语水平藏–汉读者的预视差异只体现在空间维度上。与大多数拼音文字(如英语)不同,汉语文本的一个最显著的特点是没有明显的词边界信息(如空格)(Li, Gu, Liu, & Rayner, 2013; Li, Rayner, & Cave,2009)。而在阅读汉语时,词切分和词汇识别又是一个统一的过程(Li et al., 2009),成功的词汇识别基于对词的有效切分(李兴珊, 刘萍萍, 马国杰,2011)。那么,在没有词边界信息的情况下,读者要想进行有效的词切分,就更有可能充分利用前后文信息,也就更有可能充分利用副中央凹信息。加之已有研究发现,藏–汉读者不能仅依靠字形信息完成汉语词汇识别(高晓雷, 沈梦, 李海燕,白学军, 高蕾, 2020)。据此推测,藏–汉读者在汉语词汇识别的过程中,更有可能会同时利用字形和语音两种信息。而在这一过程中,低汉语水平藏–汉读者为了同时利用字形和语音两种信息来完成汉语词汇识别,很可能以更小的预视空间作为代价。因此,高、低汉语水平藏–汉读者仅在预视空间维度上表现出了差异,而没有在预视深度上表现出差异。实验2的结果也显示,高汉语水平藏–汉读者对于目标区的总注视时间显著短于低汉语水平藏–汉读者,高汉语水平藏–汉读者的整体词汇加工速度更快。这一结果在一定程度上表明,高汉语水平藏–汉读者的阅读效率更高,本研究对高、低汉语水平藏–汉读者的筛选是有效的。

5 结论

(1)高汉语水平藏–汉读者的汉语阅读知觉广度为注视点右侧2个汉字,低汉语水平藏–汉读者的汉语阅读知觉广度为注视点右侧1~2个汉字的空间;(2)在汉语阅读中,高、低汉语水平藏–汉读者都可以从副中央凹获取字形和语音信息。