我国系统性金融风险传染的空间结构及时变特征

2021-06-30庞念伟

庞念伟

摘 要:本文构建一个格兰杰因果尾部风险网络,从整体网络关联性视角考察我国系统性金融风险的空间结构及时变特征。结果表明:一是从总体看,2008年以来,金融体系风险溢出效应波动上升,资管新规的实施使溢出效应由升转降,新冠肺炎疫情导致溢出效应短暂上升,但目前已回落至低位;二是从风险的空间结构看,房地产部门较高的风险出度和入度引发了风险加速机制,使其成为重要的风险源和承担者;三是从风险的时变特征看,保险、证券等业务创新多的部门风险来源的角色在强化,银行向信托、证券业的风险溢出近年来有所上升。基于以上结论,本文认为,当前应当进一步完善资管新规,加大对金融创新业务的风险监测,密切关注房地产部门风险。

关键词:系统性金融风险;格兰杰因果检验;时变特征;出入度指数

中图分类号:F832.2 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2021)04-0045-07

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2021.04.007

一、引言

新常态下我国经济增长放缓,金融风险开始在部分金融市场和金融机构内释放,甚至传导至实体经济,威胁经济健康运行。党的十八大以后,防范化解系统性金融风险成为宏观调控的重要任务。关于系统性金融风险目前并没有一个统一的、普遍接受的定义。大部分学者认为传染性是系统性风险的核心元素,体现为时间维度和空间维度两个范畴。时间维度表现为金融风险随时间的演变趋势,空间维度表现为风险在不同金融机構之间的网络结构及传染关系。本文将图算法中出度和入度概念引入到系统性金融风险传染机制研究中,从时间和空间两个维度分别测度我国系统性金融风险水平,刻画风险在不同金融机构之间的传染机制。

二、文献综述

系统性金融风险的测度方法概括起来主要有基于宏观数据的指标法和基于金融市场数据的模型法两类。金融危机后,利用金融市场数据测度系统性风险引起学术界和政策界的关注。代表性方法分别是CoVaR和MES方法。

CoVaR方法由Adrian和Brunnermeier(2011)[1]提出,该方法以一个金融机构的倒闭为条件测量金融体系的整体风险,可以捕捉一个机构系统性风险的边际贡献,并帮助监管者进行逆周期调控。大量学者运用这一方法测算系统性金融风险(Wong和Fong,2011;Huang等,2012;高国华和潘英丽,2011;白雪梅和石大龙,2014)[2-5]。 MES方法由Acharya等(2012)[6]提出,该方法将金融系统资本不足时某一单个银行的预期资本短缺定义为该银行的SES,将某一单个银行对金融系统SES的边际贡献定义为MES。MES方法得到广泛应用,Idier等(2014)[7]、Derbali和Hallara(2016)[8]分别用该方法测度了美国和欧洲的系统性金融风险。范小云等(2011)[9]运用该方法测算了我国的系统性金融风险。

CoVaR和MES方法在一定程度上刻画了系统性金融风险的传染性特征,但忽视了金融风险的整体网络关联性。随着现代计量技术的发展,从网络拓扑的角度考查系统性金融风险的关联性成为研究热点(Schweitzer等,2009)[10]。

国外运用网络拓扑方法研究风险传染的相关文献较多。Billio等(2012)[11]构造一个格兰杰因果尾部风险网络研究美国对冲基金、银行、证券、保险部门的风险传染网络,发现过去10年来四部门之间的联系不断加强,其中,银行在风险传染过程中扮演最重要的作用。Wang等(2017)[12]运用CARViaR方法和格兰杰因果检验研究84家美国公开上市金融机构的风险传染情况,发现房地产和银行部门是极端风险的发出者,保险和多元化金融机构是风险的接受者。Corsi等(2018)[13]运用格兰杰因果检验识别出全球33家系统重要性银行和36个主权债务之间的风险传染网络,分析了欧洲主权债务危机期间的风险传染情况,发现他们构造的网络连接度指标可用于预测主权债务未来的评级情况。Diebold 和Y?lmaz(2014)[14]将向量自回归模型与网络拓扑理论相结合,运用方差分解方法构造波动性溢出网络来测度美国金融整体以及金融机构两两之间的关联性。

国内近年来将网络拓扑方法用于风险传染的研究不断涌现。杨子晖等(2019)[15]采用基于混频的向量自回归模型检验了我国银行、证券、保险、房地产部门的极端风险传染情况,发现我国金融部门之间存在显著的非线性风险传染效应。杨子晖和周颖刚(2018)[16]采用有向无环图技术考察了系统性金融风险的国际传导渠道,发现美国在同期波动传递中占据主导地位,中国内地股票市场除了受美国同期影响,还受到来自中国香港、韩国、俄罗斯的冲击。方意和郑子文(2016)[17]基于持有共同资产网络模型,通过可视化金融网络描绘出风险在银行间传染路径的数量和方向,以此分析风险生成银行和风险承受银行的有向关联问题。王晓枫等(2015)[18]利用复杂网络方法构造银行间市场拆借网络,采用随机模拟法分析具有无标度特征的复杂网络结构对银行风险传染效应的影响,其研究发现小银行更容易受到系统性风险冲击并将风险传染给大银行,银行数量的增加有利于弱化银行间市场的风险传染效应。

梳理上述文献可以发现,国内学者在运用网络拓扑方法研究系统性金融风险传染时存在以下不足:一是在空间维度上,对于系统性金融风险传染的刻画大多是基于金融部门之间,以及单个行业内部的个体金融机构之间,缺乏在一个统一框架下从“整体—部门”的全方位系统性的分析。二是在时间维度上,现有研究大都未考虑风险传染的时变特征,隐含假设是样本期不同金融机构之间的风险传染渠道是不变的,本文借鉴Billio等(2012)[11]的方法构建一个格兰杰因果尾部风险网络,对我国银行、信托、证券、保险、房地产五个部门的风险传染机制进行分析。本文的边际贡献主要有以下三点:一是在一个统一的框架下从“整体—部门”角度全方位分析我国金融风险的总趋势以及部门特征。二是在时间维度上,将2018年以来的数据划分为不同的时间段,分析不同发展阶段我国金融风险的时变特征,尝试厘清我国金融业务创新与金融风险的关系。三是将图算法中出度和入度概念引入到金融风险刻画中,进一步将金融风险的概念分解为金融风险出度和金融风险入度,从风险来源和承担者两个角度全面地刻画金融机构在风险传染中的作用,有助于提高金融风险防范的针对性。

三、系统性金融风险的测度

本部分分别采用CoVaR和MES两种方法测算我国系统性金融风险水平,并对两种方法的测算结果进行比较。

(一)系统性金融风险测算方法介绍

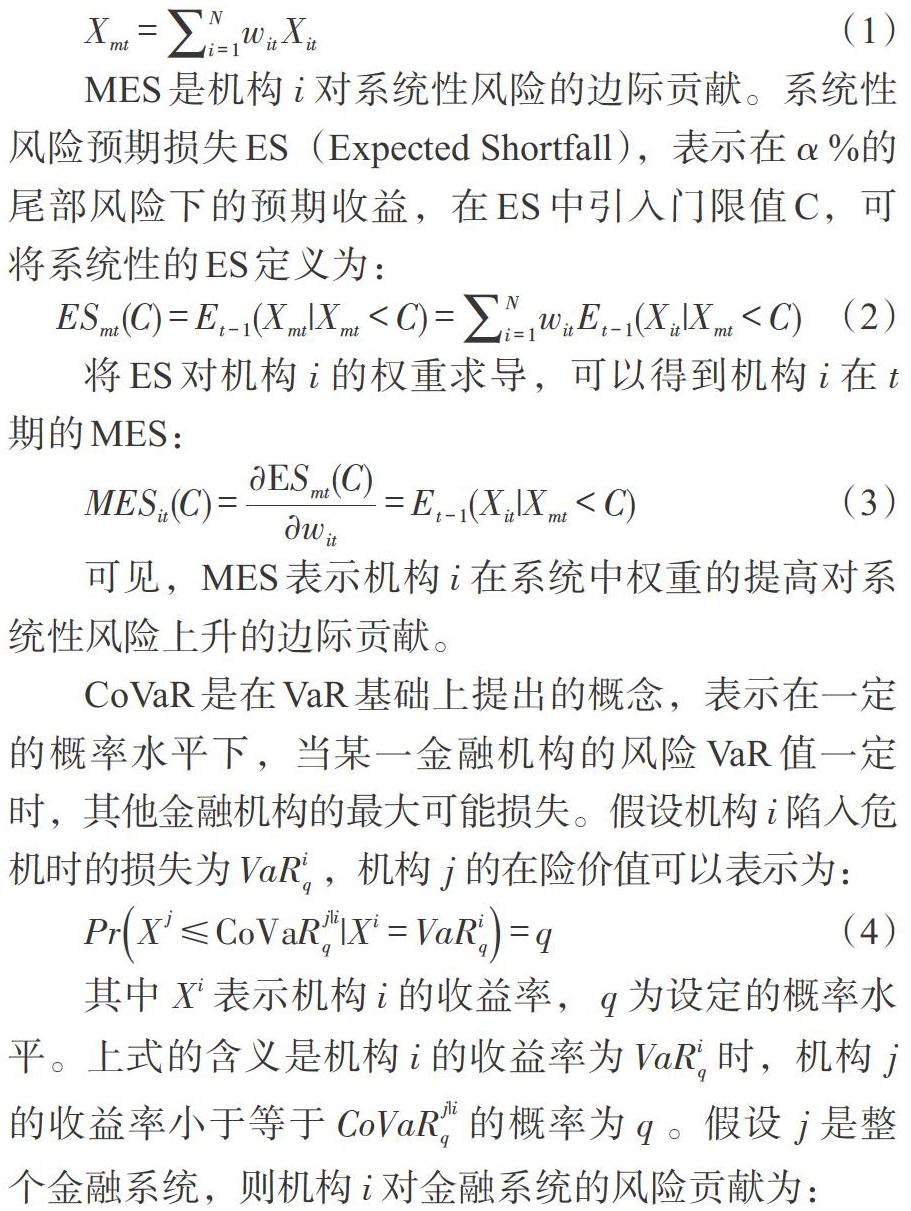

假设市场上有[N]家金融机构,[Xit]表示机构[i]在[t]期的股票收益率,通过各机构的市值[wit]加权得到所有机构的平均收益率:

MES是机构[i]对系统性风险的边际贡献。系统性风险预期损失ES(Expected Shortfall),表示在[α]%的尾部风险下的预期收益,在ES中引入门限值C,可将系统性的ES定义为:

将ES对机构[i]的权重求导,可以得到机构[i]在[t]期的MES:

可见,MES表示机构[i]在系统中权重的提高对系统性风险上升的边际贡献。

CoVaR是在VaR基础上提出的概念,表示在一定的概率水平下,当某一金融机构的风险VaR值一定时,其他金融机构的最大可能损失。假设机构[i]陷入危机时的损失为[VaRiq],机构[j]的在险价值可以表示为:

其中[Xi]表示机构[i]的收益率,[q]为设定的概率水平。上式的含义是机构[i]的收益率为[VaRiq]时,机构[j]的收益率小于等于[CoVaRj|iq]的概率为[q]。假设[j]是整个金融系统,则机构[i]对金融系统的风险贡献为:

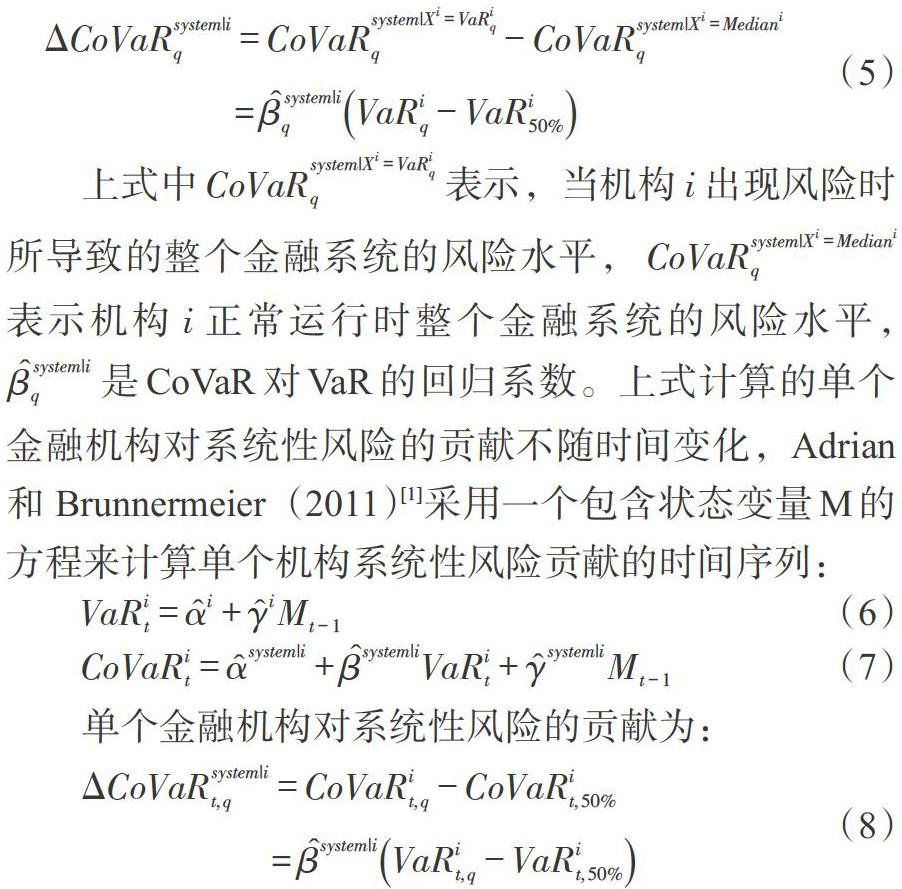

上式中[CoVaRsystem|Xi=VaRiqq]表示,当机构[i]出現风险时所导致的整个金融系统的风险水平,[CoVaRsystem|Xi=Medianiq]表示机构[i]正常运行时整个金融系统的风险水平,[βsystem|iq]是CoVaR对VaR的回归系数。上式计算的单个金融机构对系统性风险的贡献不随时间变化,Adrian 和 Brunnermeier(2011)[1]采用一个包含状态变量M的方程来计算单个机构系统性风险贡献的时间序列:

单个金融机构对系统性风险的贡献为:

(二)风险测算结果说明

本文选取在A股上市的25家金融机构及3家房地产机构测算其MES和△CoVaR水平。25家金融机构包括银行机构13家、保险机构3家、信托机构3家、证券机构6家。样本区间为2008年1月—2020年10月。数据来自万得数据库。本文将尾部风险的概率设定为5%。机构名单和测算△CoVaR时的状态变量分别见表1、表2。

根据测算结果,可将2008年以来我国系统性金融风险的变化分为以下五个阶段(见图1):一是2008年1月—2008年9月金融风险持续发酵期,这一时期,国际金融危机的影响持续发酵,MES和△CoVaR在2008年9月达到较高水平。二是2008年10月—2012年10月危机后风险回落期,金融危机的影响开始减弱,MES和△CoVaR逐渐下降并趋于平稳。三是2012年11月—2014年8月风险小幅波动期, 2013年7月银行间市场出现“钱荒”风波,系统性风险有所上升,随后恢复至正常水平。四是2014年9月—2016年12月股灾引发风险加剧期,这一时期我国系统性风险出现急剧上升,MES和△CoVaR指标超过2008年9月的水平,主要是由股票市场的大幅震荡引起的,但随着各项稳定政策的实施,系统性风险在2016年12月基本回归至危机前的正常水平。五是2017年1月至今风险稳中缓升。我国系统性金融风险总体呈现低位缓慢上升的趋势,原因主要有两个方面:一是房地产市场引发风险,二是对安邦系、明天系等金融控股集团的清理整顿,导致保险部门风险上升。

四、系统性金融风险传染的空间结构和时变特征

本部分在测度系统性金融风险水平的基础上,进一步构建一个格兰杰尾部风险网络模型,从网络关联性的角度刻画金融风险在不同金融部门之间的传染路径及其变化情况。

(一)系统性金融风险传染机制的刻画方法

刻画风险在金融系统传染的动态机制,一方面需要测度金融机构两两之间的连接度,另一方面还要测度风险在两两机构之间传染的方向。为实现以上两方面目的,本文采用格兰杰因果检验的方法来刻画金融系统的风险传染情况。Danielsson等(2011)[19]指出,资产收益之间的格兰杰因果关系可以看作是市场主体收益溢出效应的代理变量。鉴于金融机构的△CoVaR和MES具有很强的一致性,因此,在金融风险传染的研究中,我们仅选择MES作为单家机构的风险测度方法,然后对不同机构之间MES的联动关系进行格兰杰因果检验,以此计算金融部门之间的连接度情况。

假设存在两个时间序列变量[i]和[j],如果变量[j]包含的信息有助于预测未来的变量[i],那么变量[j]就是变量[i]的格兰杰原因。公式如下:

其中,[Rit]和[Rjt]是两个平稳的时间序列,用来衡量单家机构的MES值,变量的均值为0,模型滞后期为1,[eit+1]和[ejt+1]是两个不相关的白噪声过程。当[bij]不等于0时,变量[Rjt]是变量[Rit]的格兰杰原因;当[bji]不等于0时,变量[Rit]是变量[Rjt]的格兰杰原因;当[bij]和[bji]均不为0时,两个变量之间互为格兰杰原因。机构[j]将风险传染给机构[i]可以表示成如下形式:

其中[j→i]表示机构[j]向机构[i]的风险传染过程,值为1表示机构[j]可以将风险传染至机构[i],值为0表示机构[j]无法将风险传染至机构[i]。

假设金融体系中共有N家机构,每家机构可以看作一个结点,N家机构之间共计N(N-1)对两两关系中,格兰杰因果检验显著的即为该金融体系的度。将金融体系的度占N(N-1)对两两关系的比重定义为金融体系的连接度指数(DGC),公式如下:

从金融部门角度看,假设金融体系中N家金融机构分布在M个部门。以部门[α]为结点,该部门内的金融机构作为风险源与其他部门的两两关系共有[(M-1)N/M]对,其中,格兰杰因果关系显著定义为部门[α]的出度,出度在所有两两关系中的占比定义为出度指数,表示部门[α]作为风险源对其他金融部门的影响,公式为:

其中,[j|α]表示归属于部门[α]的机构[j],[S|β]表示归属于部门[β]的所有机构,[i|β]表示归属于部门[β]的机构[i]。同理,部门[α]的入度指数,即部门[α]作为风险的承担者受其他部门影响的程度,公式为:

部门[α]的出入度指数,即同时考虑部门[α]作为风险源和风险承担者,公式为:

(二)金融体系DGC连接度指数的分析

风险溢出效应的大小受长期和短期两类因素影响。长期因素主要是金融管理体制、业务发展模式、重大的风险事件等长期性、趋势性因素所导致的机构之間关联性的变化;短期因素主要是市场流动性事件、监管文件等因素所导致的机构之间关联性的暂时变化。图2中给出2008年以来我国金融体系的DGC指数。DGC指数越大,说明金融机构之间的联系越紧密,风险溢出效应越明显。2008年以来,我国的DGC指数表现出以下特点:

一是从大的周期看,可以分为5个阶段。(1)2010年4月以前,DGC指数总体上升,这主要是2008年国际金融危机的余波。(2)2010年4月—2013年8月DGC指数处于下行区间,主要是由于危机以后金融去杠杆的不断推进。(3)2013年8月—2018年5月,在此期间,我国资管业务快速发展,不同金融部门和机构之间的联系日益紧密,DGC指数逐步上升。(4)2018年4月《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》出台,金融机构无序的混业经营行为受到遏制,金融机构和部门之间的关联性开始下降。(5)2019年7月份以来,金融体系之间的连接度指数有所上升,主要是由于金融体系之间的流动性压力有所加大,但随后新冠肺炎疫情暴发,金融压力开始急剧上升,DGC指数在2020年6月份达到高点,中央银行适度调整货币政策,通过定向降准、再贷款再贴现等方式加大流动性投放,金融风险随后开始回落。

二是在大周期中存在着明显的小波动。DGC指数大周期的变化主要是由于金融机构之间关联性的变化,而DGC指数暂时性的小幅波动更多是源于金融机构之间流动性压力的传导。2013年8月—2018年5月,我国资管业务快速发展,监管政策的调整给部分金融机构带来短暂的流动性压力,造成DGC指数上升。如2014年1月发布的《商业银行理财产品进入银行间债券市场有关事项的通知》、2014年8月发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》等文件导致DGC指数在2014年12月出现一个小高峰;2016年7月以证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》为标志的“监管风暴”,导致DGC指数在2016年8月出现一个小高峰;2020年6月,在全球新冠肺炎疫情肆虐的背景下,DGC指数达到历史高位,但随后中央银行加大流动性投放,7月6日7天Shibor创3年新低,DGC指数随后开始进入下行区间。

(三)分部门金融出入度指数分析

分部门的金融出入度指数主要测度该部门的金融机构与该部门以外的金融机构间的风险溢出情况。表3给出金融部门之间的出度指数和入度指数。

一是从出度指数看,样本期间保险部门是最大的风险源,64%的非保险类金融机构会受到保险部门的影响,即如果保险部门发生风险,非保险部门中有64%的机构会受到冲击。其中,保险→银行的出度指数为82.1%,保险→证券的出度指数为50%,两者均处于较高水平,表明保险部门如果发生风险,极易向银行和证券行业传染。这主要由于在我国资管业务快速发展时期,保险业务受监管约束较少,特别是银保、证保等业务合作模式的快速推广,成为风险传染的重要渠道。与此同时,银行和房地产部门的出度指数也较高,其主要路径是银行[→]房地产(出度指数64.1%)及房地产[→]银行(出度指数61.5%),即房地产和银行部门之间形成了一种正反馈的机制。

二是从入度指数看,房地产部门是最大的风险承担者,57.3%的非房地产机构会将风险传染至房地产部门,其中证券→房地产、银行→房地产的出度指数分别是61.4%、64.1%,说明当证券、银行等部门发生风险以后,很容易传染至房地产部门。

三是综合考虑出度指数和入度指数后,房地产部门是最大的风险部门,其出度指数和入度指数的合计值在所有部门中最高。房地产部门在系统性金融风险传染中具有重要作用已经成为共识,本文的研究进一步表明在金融风险传染中,房地产部门既是重要的风险来源方,同时也是重要的风险承担者,充当了金融加速器的角色。加速路径是:证券、银行部门将风险传染至房地产部门,随后房地产部门将风险溢出至银行和信托部门,而房地产企业的高杠杆经营特征及融资渠道的复杂性是造成这种加速器机制的主要原因。

(四)分部门金融出入度指数的时变特征

分部门金融出入度指数分析给出的是金融部门之间静态的风险传导情况,未能刻画出金融风险传染在不同时期的变化情况。但是,从我国实际情况看,金融深化的步伐持续推进,监管政策也在不断完善,从2008年以前的严格分业经营,到2012—2017年资管业务快速发展,再到2017年以来对监管套利和资管业务加强约束,我国金融风险传染的路径处于不断变化之中。因此,基于时间维度来审视我国系统性风险传染机制的变化很有必要。本部分根据我国系统性金融风险的变化态势,将2008年以来划分为2008—2013年、2014—2016年、2017—2020年三个不同时期,分析各时期金融风险传染特征的动态变化。总体上,2008年以来我国金融机构之间的联系逐渐加强。2008—2013年,金融机构连接度为137,2014—2016年连接度为139,在2017—2020年间金融机构之间的连接明显加强,金融系统连接度上升至207(见表4)。具体来看:

一是从部门的风险出度看,不同部门差异明显。保险、证券、房地产部门的出度随时间不断变大,2008—2013年、2014—2016年、2017—2020年保险部门的出度指数分别为12.7%、13.3%、52%,证券部门的出度指数分别为4.5%、16.7%、24.6%,房地产部门的出度指数分别为6%、11.3%、72.7%。这说明随着我国金融体系的完善,保险、证券、房地产部门作为风险来源,对系统性金融风险的影响越来越大。其中,保险部门和证券部门风险出度的上升,主要由于这两类金融业态的创新业务较多,随着跨部门业务的发展,风险溢出效应有所增强;房地产部门风险出度在2018—2020年间急剧上升,使其成为主要的风险来源,主要由于近两年在房住不炒调控政策的约束下,房地产企业资金压力有所加大,如2020年下半年恒大地产的资金危机就是这一情况的真实写照。信托部门和银行部门的风险出度先降后升,2008—2013年、2014—2016年、2017—2020年信托部门的风险出度分别为5.3%、4%、28.8%,银行部门出度分别为22.8%、13.3%、46.8%。其中,2014—2016年信托部门风险出度下降,主要是由于监管部门加强了对信托业务的监管力度,导致业务发展放缓,2015年信托贷款同比仅增长0.8%,处于较低水平。银行部门在2014—2016年间风险出度下降,2017年以后上升,主要是由于2017年原银监会接连发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》等一系列文件,银行与其他金融部门之间的资金联系有所减少,从而导致风险压力向信托部门传导,风险出度有所上升。

二是从各部门的风险入度看,保险部门先升后降,显示资管新规主要是通过约束保险部门风险承担者的角色而发挥作用。房地产部门的入度指数稳中有升。总体来看,房地产部门由于融资渠道高度复杂,不同渠道之间的融资替代性强,因此,其他部门向其传染的风险较小,体现为房地产部门的风险入度基本保持平稳。信托和证券行业的风险入度先降后升,2017年以来,信托和银行承担的风险有所上升,其风险主要分别来自银行和房地产,而证券部门的风险主要来自信托和房地产。由此可见,金融风险传染网络是银行将风险传染至信托,信托将风险传染至证券,据此可以认为,不良贷款上升导致的银行风险外溢增加,是造成2017年以来信托業和证券业风险入度上升的主要原因。

五、结论及政策建议

防范和化解系统性金融风险是当前宏观调控政策的一项重要任务。本文以金融市场数据为基础测度了2008年以来我国系统性金融风险的变化情况,并构建一个格兰杰因果尾部风险网络,从空间和时间两个维度研究我国系统性金融风险传染的特征。本文可以得到三个方面研究结论:首先,从总体看,2008年以来金融体系风险溢出效应波动上升,资管新规的实施使溢出效应由升转降,新冠肺炎疫情导致溢出效应短暂上升,但目前已回落至低位。其次,从风险的空间结构看,房地产部门较高的风险出度和入度指数引发了风险加速机制,使其成为重要的风险源和承担者。再次,从风险的时变特征看,保险、证券等业务创新多的部门风险来源的角色在强化,银行风险溢出对信托、证券影响较大。上述结论对当前我国防范和化解金融风险具有一定的启示:

一是资管新规这一系统化的重大管理规定对抑制我国金融系统的风险溢出效应发挥了关键作用。因此,当前应当进一步完善、优化资管新规的相关规定。一方面,严禁多层嵌套、脱实向虚,最大程度抑制风险的跨部门、跨周期传染;另一方面,在推进资管新规实施过程中应当关注金融部门的期限错配及流动性状况,防止因资管新规实施造成次生风险事件。

二是保险部门是重要的风险源且风险出度不断上升,这说明以金融控股集团(如大型的保险公司)为核心纽带的金融创新业务,很容易聚集金融风险。因此,当前应当加大对金融创新业务的监测和管理力度,尽快出台对金融控股集团的统计制度,全面摸排国内重要的金融控股集团的业务关联情况,对跨部门的创新业务加大宏观审慎管理力度。

三是房地产部门是最脆弱的风险源和风险承担者,是我国当前金融风险防范的重点。房住不炒的调控政策以及房地产“三条红线”的监管要求导致房地产企业面临较大的资金压力。因此,当前应重点关注房地产企业的风险情况。一方面,要逐渐压降房地产企业负债规模,尽快满足监管要求,为长期的防风险打下坚实基础;另一方面,也要关注房地产企业资金链压力,防范资金链断裂导致风险扩散。

参考文献:

[1]Adrian T,Brunnermeier M K. 2011. CoVaR [R].National Bureau of Economic Research.

[2]Wong A Y T,Fong T P W. 2011. Analysing Interconnectivity Among Economies [J].Emerging Markets Review, 12(4).

[3]Huang X,Zhou H,Zhu H. 2012. Systemic Risk Contributions [J].Journal of Financial Services Research,42(1-2).

[4高国华,潘英丽.银行系统性风险度量——基于动态CoVaR方法的分析 [J].上海交通大学学报,2011,(12).

[5]白雪梅,石大龙.中国金融体系的系统性风险度量[J].国际金融研究,2014,(6).

[6]Acharya V,Engle R,Richardson M. 2012. Capital Shortfall:A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks [J].American Economic Review,102(3).

[7]Idier J,Lamé G,Mésonnier J S. 2014. How Useful is the Marginal Expected Shortfall for the Measurement of Systemic Exposure? A Practical Assessment [J].Journal of Banking & Finance,47(1).

[8]Derbali A,Hallara S. 2016. Systemic Risk of European Financial Institutions:Estimation and Ranking by the Marginal Expected Shortfall [J].Research in International Business and Finance,37(1).

[9]范小云,王道平,方意.我国金融机构的系统性风险贡献测度与监管——基于边际风险贡献与杠杆率的研究[J].南开经济研究,2011,(4).

[10]Schweitzer F,Fagiolo G,Sornette D. 2009. Economic Networks:The New Challenges [J].Science,325(5939).

[11]Billio M,Getmansky M,Lo A W. 2012. Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors [J].Journal of Financial Economics,104(3).

[12]Wang G J,Xie C,He K. 2017. Extreme Risk Spillover Network:Application to Financial Institutions [J].Quantitative Finance,17(9).

[13]Corsi F,Lillo F,Pirino D. 2018. Measuring the Propagation of Financial Distress with Granger-Causality Tail Risk Networks [J].Journal of Financial Stability,38(1).

[14]Diebold F X,Y?lmaz K. 2014. On the Network Topology of Variance Decompositions:Measuring the Connectedness of Financial Firms [J].Journal of Econometrics,182(1).

[15]杨子晖,陈雨恬,陈里璇.极端金融风险的有效测度与非线性传染 [J].经济研究,2019,( 5).

[16]杨子晖,周颖刚.全球系统性金融风险溢出与外部冲击 [J].中国社会科学,2018,(12).

[17]方意,郑子文.系统性风险在银行间的传染路径研究——基于持有共同资产网络模型 [J].国际金融研究,2016,(6).

[18]王晓枫,廖凯亮,徐金池.复杂网络视角下银行同业间市场风险传染效应研究 [J].经济学动态,2015,(3).

[19]Danielsson J,Song Shin H,Zigrand J P. 2011. Balance Sheet Capacity and Endogenous Risk [J].2011.