旋后外旋型踝关节损伤有限元模型建立及外踝完整性对后踝关节面的力学变化分析*

2021-06-28张鑫解品亮费澜邵伟荣徐小平沈宝良殷勇

张鑫 解品亮 费澜 邵伟荣 徐小平 沈宝良 殷勇

(上海健康医学院附属嘉定区中心医院骨科,上海 201800)

踝关节骨折约占全身骨折的3.9%,发生率位居关节内骨折首位,其中14%~44%累及后踝,并且多存在踝关节不稳定[1]。后踝指胫骨远端腓切迹后侧、后结节(Volkmann 结节)、踝沟、内踝后丘等结构,为胫腓骨远端复合体的组成部分,其作用为增加胫距关节接触面积,降低胫距关节单位面积压力,防止距骨后移,参与并维持踝关节稳定性[2,3]。后踝骨折大部分合并外踝骨折及踝关节周围韧带损伤,尤其在旋转暴力所致的旋后外旋型踝关节骨折中[4],单独出现者少见;若复位欠佳,易发生创伤性关节炎,影响踝关节功能[5]。

通常在治疗踝关节旋后外旋型损伤时,外踝骨折的解剖重建及坚强固定是容易实现的[6,7],目前治疗的争议在于后踝骨折如何判断是否需要并如何行有效固定[8];目前观点认为部分后踝骨块尽管较小但对于维持下胫腓的稳定性仍具有重要作用[9]。此时,探索外踝重建前后对于后踝关节面的力学变化,将直接影响后踝骨折块的稳定性,间接影响下胫腓及踝关节整体稳定性,最终结果可能会对旋后外旋型损伤中后踝骨折的治疗提出新的思路。本研究通过建立旋后外旋型踝关节损伤有限元模型,模拟在不同程度损伤时外踝完整与否,观察后踝关节面受力情况并进行力学分析,为踝关节旋后外旋型踝关节骨折外踝重建完成后后踝固定思路提供生物力学依据。

1 资料与方法

1.1 踝关节CT图像的采集

选取1 名健康成年志愿者,既往无踝关节骨折、脱位等损伤病史,排除踝关节关节炎、骨病及骨肿瘤等病理状态。使用CT对志愿者的右踝关节行薄层扫描,扫描层厚0.625 mm,得到512×512 像素的图像657张,输出DICOM格式保存。CT扫描过程中,受试者踝关节处于旋后位非负重状态。

1.2 三维重建及优化

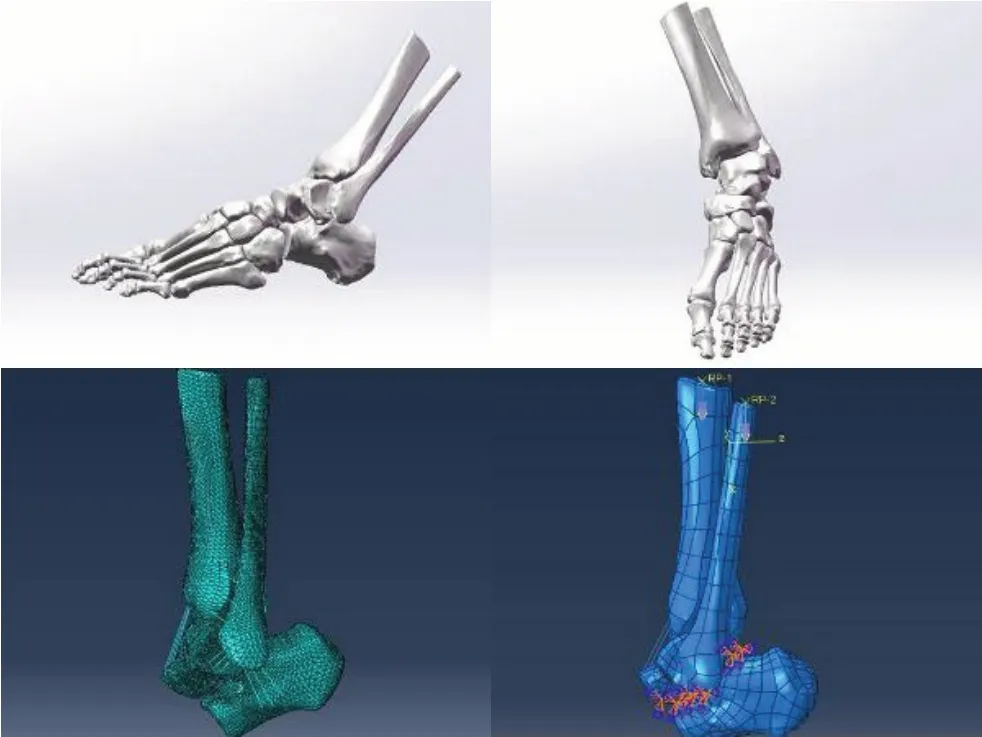

将DICOM格式图像导入Mimics 21.0软件中,对图像分割,分别重建出胫骨、距骨、腓骨,并把距骨下面的多块骨骼(包括跟骨、足舟骨、内外侧楔骨、骰骨、中间楔骨)融合,重建出其三维模型(图1)。将上述重建中提取出的数据存为.STL 格式文件,导出的数据为三角面片模型,存在着畸形、扭曲、表面过于粗糙等不良结构现象。利用工业软件GEOMAGICS 可以对Mimics 21.0 导出的数据进行三角面片细分、降噪、光顺化处理,并通过精确曲面等过程对其进行曲面化,最终形成三维实体模型,以利于后续的处理以及有限元模型建立及分析。

1.3 有限元模型的建立

将优化好的三维模型导入Solidworks 软件,通过参考文献确定韧带的附着点和解剖位置,将获得的几何模型导入ABAQUS 软件中建立有限元模型,共计362 351 个节点,261 420 个单元(图1)。骨和韧带简化为各向同性、均质线弹性材料,材料参数见表1[10,11]。韧带与骨、跟骨与距骨之间采用绑定接触,距骨、胫腓骨、跟骨间软骨与骨采用面面接触,摩擦系数取0.2,最终建立有限元分析模型。

图1 旋后外旋型踝关节损伤有限元分析模型建立过程

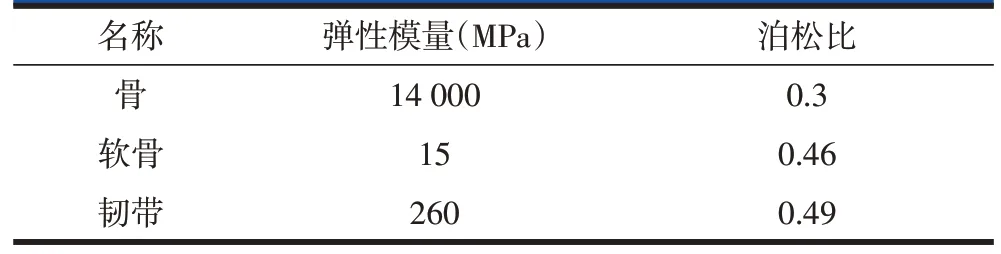

表1 材料参数

1.4 有限元模型的验证及分析

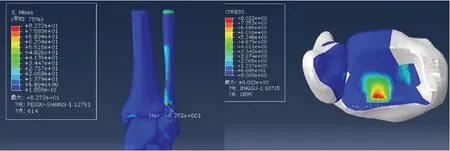

本部分模型载荷参数为距骨下表面固定,胫骨与腓骨近端加载自重载荷及内旋力用以模拟旋后外旋型损伤。在距骨下表面设定全自由度X、Y、Z三个方向固定约束,在胫骨与腓骨上表面附近建立一个参考点,与上表面自由度耦合,施加自重载荷(胫骨上表面受压480 N,腓骨上表面受压120 N)以及内旋力(逐渐加大内旋力,模拟至Ⅳ度损伤)。对模型胫、腓骨下端的上截面施加600 N垂直压缩载荷,固定跟骨,约束距骨,测得踝关节面的最大接触应力为2.1059 MPa 和接触面积为373.658 mm2(图2),模型有效[12]。计算结果指标以最大应力位置、关节面压力等数据表示。

图2 旋后外旋型踝关节损伤有限元分析模型有效性验证

2 结果

2.1 旋后外旋Ⅰ度损伤模型

1.5 N·m 内旋力时应力最大值位于胫腓前韧带腓骨附着点为51.05 MPa,后踝关节面最大压力值为2.549 MPa(图3)。

图3 旋后外旋Ⅰ度损伤时应力分布情况

2.2 旋后外旋Ⅱ度损伤模型

通过去除胫腓前韧带,外踝保留完整,此时继续加载10 N·m 内旋力,计算结果表明,加载10 N·m 内旋力时应力最大值位于胫腓后韧带胫骨附着点为271.2 MPa,后踝关节面压力最大值为2.626 MPa(图4)。

图4 旋后外旋胫腓前韧带损伤时应力分布情况

在去除胫腓前韧带基础上,从后上向前下绘制腓骨骨折线,构建Ⅱ度损伤骨折模型(图5)。计算结果表明,加载10 N·m 内旋力时应力最大值位于腓骨骨折面为82 MPa;后踝关节面压力最大值为7.787 MPa(图6)。

图5 旋后外旋型踝关节损伤中外踝骨折模型建立

图6 旋后外旋Ⅱ度损伤外踝骨折时应力分布情况

2.3 旋后外旋Ⅲ度损伤模型

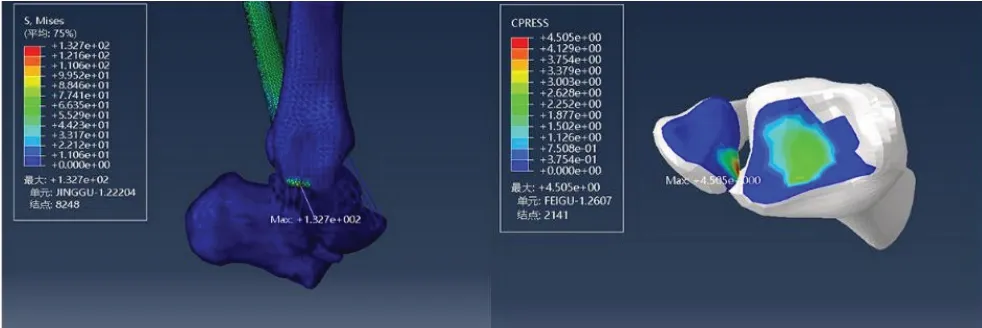

在去除胫腓前韧带基础上,外踝保留完整,继续去除胫腓后韧带建立损伤模型;加载内旋力,计算结果表明,去除胫腓后韧带后应力最大值位于距腓后韧带腓骨附着点为132.7 MPa,关节面压力峰值落到了腓骨侧为4.505 MPa(图7)。

图7 旋后外旋Ⅲ度胫腓后韧带损伤时应力分布情况

在去除胫腓前、后韧带基础上,从后上向前下绘制腓骨骨折线,构建旋后外旋Ⅲ度损伤模型。计算结果表明,应力最大值位于腓骨骨折面为82.72 MPa,后踝关节面压力最大值为8.022 MPa(图8)。

图8 旋后外旋Ⅲ度胫腓后韧带损伤合并外踝骨折时应力分布情况

3 讨论

Lauge-Hansen 于1948~1954 年对踝关节旋转暴力导致的低能量骨折提出经典的Lauge-Hansen分型与解释说明。其根据损伤时足的位置和变形力量对踝关节骨折利用双重命名方式进行分类,系统解释了旋转暴力所致的踝关节骨折。其中70%为旋后外旋型(supination-external rotation type)骨折,系足处于旋后位受外旋暴力所致。其中Ⅲ-Ⅳ度损伤累及后踝的骨性结构或相关韧带。

于涛等[13]通过三维热图分析的方法发现大部分的后踝骨折线集中于一条弧形带状区域,带状区域起于距离后缘切线1/7~2/7的位置,止于距离外缘切线5/11~7/11的位置;后踝骨折块占胫骨远端关节面总面积的比例为14.96%。过去认为,后踝骨折块面积占比超过25%是后踝骨折的手术治疗指征。Drijfhout van Hooff 等[14]发现,后踝骨折面积占胫骨关节面5%~25%时骨关节炎发生率约48%,大于25%时骨关节炎发生率高达54%,且除外内固定手术无法维持优良的复位状态[15]。

Mangnus等[16]认为后踝骨折线位置可能比骨折面积的大小对稳定性的影响更大,即使后踝骨折很小,也会影响踝关节稳定。有研究者在术后CT扫描上证实后踝骨折影响下胫腓韧带的稳定性,不固定的后踝可导致胫腓关节半脱位[17,18]。近年来有文献发现,后踝骨折块的固定能够恢复下胫腓后韧带的张力,有助于改善下胫腓联合的复位,所获得的稳定性更优于下胫腓螺钉固定的效果。甚至有学者认为,只要存在后踝骨折,无论骨折块多大,都应进行解剖重建,以减少下胫腓螺钉的使用[19]。因此对于后踝骨折的治疗仅凭骨块的大小判断是否需要手术并不可靠。

本研究所构建的旋后外旋型踝关节损伤模型,CT图像采集时踝关节的初始位置处于旋后位;构建三维模型后,通过对模型胫、腓骨下端的上截面施加600 N 垂直压缩载荷,固定跟骨,约束距骨,对模型验证有效;通过距骨下表面固定,胫骨与腓骨近端加载自重载荷及内旋力用以模拟旋后外旋型损伤。当施加1.5 N·m内旋力时,应力最大值位于胫腓前韧带腓骨附着点,符合临床中Lauge-Hansen分型的描述[20]。

通过去除胫腓前韧带,同时构建外踝骨折与外踝保留完整相比较;继续加载10 N·m 内旋力时,应力最大值由外踝骨折端位置转变为胫腓后韧带胫骨侧附着点;后踝关节面压力最大值由7.787 MPa减小为2.626 MPa;后踝最大受力部位出现明显后移。通过去除胫腓后韧带,同时构建外踝骨折与外踝保留完整相比较;应力最大值由骨折断端及Ⅱ度损伤的胫腓后韧带胫骨侧附着点转变为距腓后韧带腓骨附着点;在Ⅲ度损伤中,外踝重建完成后,关节面的受力情况由胫骨转为腓骨侧,这可能与踝关节存在的不稳定有关系[21];而后踝关节面压力由8.022 MPa 明显减小至2.628 MPa,此时压力大小与Ⅰ度损伤时接近。后踝受力部位较Ⅱ度损伤并未出现明显变化。

分析上述的数据可以得出,在旋后外旋型踝关节损伤时外踝的解剖重建及坚强固定可以明显减少后踝关节面的应力;同时解剖重建的完成,将会使得应力的最大分布由骨折断端转为韧带附着点,同时后踝最大受力部位出现明显后移。这就意味着旋后外旋型踝关节损伤的外踝重建完成后,应力的作用下后踝骨折的垂直不稳定将明显减小,由于韧带的牵拉导致旋转不稳定将会更加明显,最大应力比为132.7∶4.5;所以后踝骨折来说旋转稳定性的建立可能比垂直稳定性更加重要。若后踝骨折及胫腓后韧带稳定性得不到满足,较正常人后踝关节面的最大接触应力增大到正常2 倍多,进一步加重踝关节不稳定。因此在旋后外旋型踝关节损伤外踝重建后方结构将对踝关节稳定性产生重要影响,这与Mangnus 等[16]、Gardner 等[17]的 观点 不 谋而 合。至 于后踝骨折内固定方式的选择,两枚螺钉垫片就已经具备良好的抗旋转性,而Buttress接骨板抗垂直暴力更优;所以内固定选择两枚螺钉垫片可能对于外踝重建后的旋后外旋型踝关节损伤中后踝骨折已经足够,但这需要进一步的生物力学研究证明。

本研究的不足之处在于,暂未进一步对累及三角韧带及内踝骨折的Ⅳ度损伤、后踝骨折构建以及内固定方式的选择进行进一步的探索。

4 结论

本研究表明,旋后外旋型踝关节损伤外踝重建对后踝关节面应力变化具有重要意义,当外踝重建完成后能够明显减小后踝关节面的压力分布,此时后踝骨折及胫腓后韧带稳定性重建意义将凸显。