和声在中国声乐作品演唱中的意义及其操作

——中国声乐艺术指导课程之钢琴伴奏曲谱研究

2021-06-21龚荆忆

○ 龚荆忆

对于声乐学习者而言,“和声”这个概念是既熟悉又陌生的。熟悉仅基于:“和声课”是音乐类院校设定的必修基础课;陌生体现在:在大多数同学的认知中,“和声课”只是作曲系专业学生必备的专业知识,而在自身与钢琴伴奏的合作中,对于“和声与歌唱的关系”及“和声是如何指导歌唱的”,同学们极为陌生。殊不知,声乐作品当中(包含钢琴伴奏曲谱)任何一种音乐构成要素,都有着它存在的意义和价值。学习者应根据所学专业的特点和自身的音乐综合能力,对不同的音乐要素进行不同侧重、不同程度的学习、实践和运用,而不应该采取选择性的忽略。

目前,关于“和声与歌唱”的相关研究大致分为三个方向:其一,从总体概述的角度,对于和声在艺术歌曲的风格体现、歌曲结构、情绪表达等三个方面的作用进行了较为全面的阐述,这类文章的不足之处是缺乏谱例分析及实践意见。其二,从“声乐与钢琴伴奏”合作的最低标准的角度,提出了反复聆听伴奏和声的方法,缺陷仍然是缺乏谱例分析及有效的操作建议。其三,从声乐表演方向和声课程设置的角度,对和声色彩与歌词词意的表达进行了较为全面的分析,但提供的谱例仅限于外国艺术歌曲。

与以上研究不同的是:本文是从艺术指导课程的角度出发,本着理论结合实践的课程宗旨,针对中国声乐作品的演唱,以人声与钢琴伴奏的融合为切入点,用详细的谱例和声分析说明作为支撑,为声乐专业同学的歌曲和声学习提供一种有效的方法,重点阐述钢琴伴奏曲谱和声对于单声部旋律演唱所存在的意义及其具体的歌唱实践操作。

一、和声学习的方法和途径

注重和声分析、培养和声听觉,是声乐学生在艺术指导课程中学习和声的主要方法和途径。

(一)注重和声分析

和声分析以“书面分析”为主,指演唱前的案头工作。其目的是通过分析了解钢琴伴奏中和弦功能的变化与歌曲结构、歌唱旋律以及情感内容表现之间的联系。声乐专业的同学可根据自身的演唱综合能力,逐渐展开“由易至难”的阶段式学习:首先,根据调式、调性对于伴奏曲谱中不稳定的“单个和弦”予以辨识、区分、标记,并明确其“和弦色彩”所对应的歌曲结构、旋律、内容等在音乐逻辑及情感理解上的不同呈现;随着演唱综合能力的提升,再按照上述操作内容对歌曲中不稳定性解决到稳定性的“和声功能进行”予以标记和明确。

(二)培养和声听觉

和声听觉训练包括两方面内容:课下“听辨分析”,及合作呈现中“自带听觉”的演唱模式。课下“听辨分析”,是通过反复的听觉实践,将前期“书面分析”的结果记忆储存下来。其训练过程也可采取“由易至难”的阶段式学习:从单个和声音响色彩的不稳定性,逐渐过渡到和声进行中不稳定性解决到稳定性的功能倾向;合作呈现中“自带听觉”的演唱模式,需要在日常与钢琴伴奏的合作训练中逐渐培养建立。歌者在演唱时要能够用听觉感知伴奏和声色彩的变化,并将不同的听觉反馈与前期“听辨分析”中所对应的歌唱旋律及内心情感内容进行充分的映衬和融合。

二、和声色彩对于歌唱的意义及实践操作

和声色彩对于歌唱的意义主要表现在三个方面:表达歌曲情感、呈现曲式结构、推动横向歌唱旋律行进。具体内容及操作如下:

(一)和声色彩与歌唱情感表达之间的联系

声乐学生在演唱这首作品时容易出现大篇幅“跑调”的现象。通过分析“跑调”部分之横向旋律及其伴奏和声,我们可轻而易举地窥探到两点原因:普遍缺乏“带纵向和声听觉”的演唱意识;将横向旋律音符构成的音程关系取代纵向钢琴伴奏的实际和声音响色彩。

谱例1 《鸟儿在风中歌唱》

上例中第3-5小节的和声进行为不稳定和弦之间的开放性和声进行:D7/自然Ⅶ级→D7→DD7。旋律音ba2和g2所对应的和声均为不稳定的和声音响色彩。通常,对于“跳进式进入”的高音(ba2)延长,学生们大多采取“强唱冲入”的粗暴方式。在缺乏和声听觉的引导和辅助下,这种片面注重歌唱技术,有如“破土而出”的高音,难免自带刚毅、坚定的色彩效果。歌唱与伴奏在和声音响色彩上的不吻合,直接导致了对歌唱内容表达的曲解——鸟儿“勇敢”地飞进了自己的村庄。

歌者在演唱时应注意:其一,在演唱该旋律的前三个音(“它不敢”)时,要提前预知下一个和声进行的不稳定性,为高音ba2的进入提供充分的情绪酝酿和足够的气息支撑。其二,在高音(ba2、g2)的强唱延长中,仍应继续保持和声听觉效果的不协和感。这种强烈的不稳定性和倾向性,恰好准确地表现了歌词的情感内容——鸟儿“不敢飞进”自己的村庄。

(二)和声色彩对于歌唱曲式结构呈现的意义

谱例2片段①歌词中,“泪花”一共重复了四次。为了突出四次不同的语言轻重逻辑及情感变化,作曲家除了在旋律中设定了不同的速度、强弱、节奏型及音区起伏等一系列变化以外,同时还在钢琴伴奏中设计了与语言、情绪高度吻合的和声节奏及和声功能进行。

谱例2 《清晰的记忆》

谱例片段①

四次重复的和声进行为:DTⅢ7→SⅡ9,/DⅦ-→DⅦ7-,D7/DⅦ-,D7/TSⅥ→D7/DTⅢ。这些和声功能进行有以下两个特点:

其一,和声节奏的设定与歌词词句的旋律长短相一致。四次歌词的旋律篇幅为——长、长、短、长。随着歌唱中string与rit的变速效果,四次反复的和弦也产生着相应的时值变化——长、次长、短、更长。同时,与之相对应的还有和声组合的数量——2、2、1、2。

其二,和声紧张度的层次设计与情绪的起伏发展保持一致。四次抑扬起伏、层层递进的和声紧张度的设计赋予了歌词重复语句表达中更为内在的戏剧化动力。通过和声色彩的变化和衔接,在红旗下成长的青年那无比激动的泪花与数度哽咽的状态都尽数展现在音乐语言的表达之中。DTⅢ7→SⅡ9:七和弦和九和弦的不稳定性符合整个乐句激动的情绪基调,而其非变音和弦的特点又符合首次陈述的状态;/DⅦ-→DⅦ7-:变音和弦的离调,结合“弱拍→强拍”的动力进行,将激动的情绪进一步推进;D7/DⅦ-:副属和弦再次产生强烈的不稳定性和倾向性,但并未得到解决,这似乎也在为最后情绪的爆发做着充分的积攒和酝酿;D7/TSⅥ→D7/DTⅢ:两个副属和弦的连接均未得到稳定的解决,这极具开放性的和声进行用极其不稳定的发展状态将乐句推向了情绪的制高点。

谱例片段②

上例词句旋律作为全曲的主导旋律,贯穿于歌曲的前奏、中段及尾声部分。尾声部分既是结束段,又是高潮乐段,该乐句的和声进行为:TSⅥ-→DTⅢ→S,tSⅥ/D→DTⅢ→D/SⅡ。而中段中相似乐句之和声进行为:TSⅥ7→S,DD7→TSⅥ。

通过比较我们不难发现,尾声部分运用的和声变化为高潮乐段情绪的提炼以及歌曲前后乐段音乐形式上的呼应增添了更多内在的激情和深蕴:其一,尾声部分的句首和声由中段的自然和弦TSⅥ7改为变音和弦TSⅥ-,降六级的和声色彩相对于自然六级要更为深沉、内敛。其二,DTⅢ的出现是歌词字数增多的产物,但正是DTⅢ的属功能特点以及色彩和弦的特性,才增添了尾声部分在和声进行上的色彩丰富度。其三,尾声首句的句尾和弦由中段的自然和弦TSⅥ改为离调和弦D/SⅡ,开放性的收束相对于收拢性的收束,更增强了歌唱旋律再现时情感发展的深度及语言的厚重感。

(三)纵向和声色彩与横向歌唱旋律行进动力之间的联系

要实现歌唱旋律行进与钢琴伴奏在和声音响色彩上的高度协调与融合,歌者应达到两方面要求:将纵向和弦瞬间发出的和声音响填充在对应的横向旋律行进之中;准确把握和弦外音的色彩紧张度。

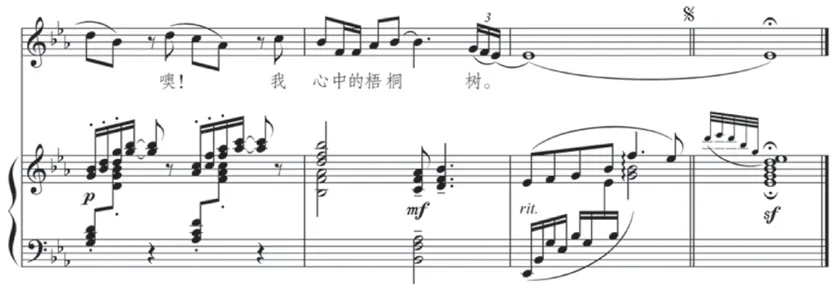

谱例3 《梧桐树》

谱例片段①

上例第3、4小节的和声进行为:D7→T。在第一小节中,g1和c2都是经过音。歌者应按照D7的不稳定性色彩,将横向旋律进行中先后出现的f1、ba1、d2、bb1、f1构成一个横向存在的不稳定色彩整体。歌唱旋律进行中所带有的不协和的倾向性,在与纵向和声不稳定色彩相融合的基础上,还符合了歌词词意表达的意境——“树叶飘落、绿荫消逝”的失落情感。

谱例片段②

上例第2、3小节的和声进行为:D7→D9→T。“树”字对应的旋律音g2、f2、be2,以先现音的方式出现在该小节的最后半拍。

歌者在演唱时应持续保留D9的和声色彩听觉——强烈的不稳定性和倾向性,待到伴奏和弦T的出现,再回归稳定的收束感。先现音与和弦色彩形成的不协和感所带来的少许情绪上的紧张和在意,仿佛再次强调了歌曲的主题思想——在作者成长过程中,“梧桐树”具有不可替代的精神寄托和内心支撑的符号象征意义。

其一,横向旋律片段与对应的纵向和声大多呈现出“前后呼应”之特殊效果。

这个乐句中的和声记忆为和声功能进行中不稳定性解决到稳定性的功能倾向性色彩,这相对于单个和弦的色彩而言,记忆难度有所增加。乐句的和声进行为D7(故)→t(乡),DD7(故)→D(乡)。歌者需要在长达两拍的旋律片断当中提前记忆感知各自和声功能进行的音响色彩,并在演唱中予以先行独立表达。(见谱例4片段①)

谱例4 《故乡》

谱例片段①

其二,为无伴奏的旋律自行构建合理的和弦色彩。

整个乐句只有在“无恙”的旋律音下方配有纵向的和声进行:D7→t。对于前半部分没有和弦支撑的旋律,建议歌者如是操作:

第一步,根据横向旋律当中强拍音符之间的音程关系,以及前一乐句和声进行的参考,将“那一切是否能”的旋律音自动带入 t 的和声音响色彩。

第二步,结合歌词的情绪内容以及紧随其后的“无”字所对应的和弦D7,将“依然”的旋律音#f2、g2与D7相结合,自动带入D9的和声音响色彩。演唱时,要利用“依然”两字的渐慢与强唱,充分展现D9的不稳定性和倾向性。尤其是g2作为九和弦的九音,它的强唱与延长是在展现着一种剧烈的不协和感,以表达流离失所的人民对回到故乡的强烈渴望。(见谱例4片段②)

谱例片段②

《春思曲》中,和弦外音的操作较为突出。例如:

歌者在演唱时应注意:其一,在小节第一拍休止时,就要提前预知和弦的不稳定色彩,并在演唱中以旋律音f1与bd2横向形成的“减六度音程”为主干色彩并与之融合。其二,对于旋律音d2,切勿强调其与f1应形成的“大六度音程”的色彩,而应当保持“减六度音程”的色彩,按照“倚音”下行级进解决至“和弦音”的规律,在演唱中不断倾向于bd2的音高及色彩。旋律音d2之不协和性的音高及色彩存在的意义,更多的是为了突出毫无修饰的少妇在倦怠状态之下的失落和烦闷。(见谱例5片段①)

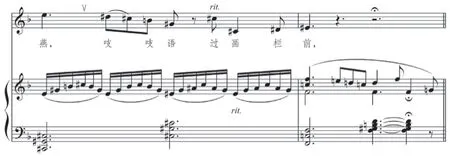

谱例5 《春思曲》

谱例片段①

谱例片段②

上例句首“吱”字所对应的旋律音#d1,其性质类似于和弦外音之先现音。“吱吱”对应的和弦是E大调的TSⅥ7,而#d1从调性上看则属于“语过画栏”所对应的#F大调。由于调性的不同,旋律音#d1与伴奏和弦中的e1形成不和谐的小二度的较短碰撞,这也给歌唱旋律的音准把握带来一定难度。

歌者演唱时应注意:其一,根据横向旋律中的相对音程关系,借助小二度的倾向性,将#d1的音高尽量靠近e2,以稳住旋律音准。其二,歌唱听觉上接受不和谐的“小二度碰撞”,并将其理解为“春色外景”与“人物内心烦忧”的不协和,“独处少妇”对于他人“齐飞双燕”的羡慕和嫉妒在不协和的色彩碰撞之中尽数展现。

结 语

从以上的谱例分析及实践操作中,我们可以清晰的认知到:“和声”对于中国声乐作品的演唱有着重要的意义。声乐学习者对于钢琴伴奏曲谱和声的学习和运用,是通过分析、倾听、感受等方法,来促进横向歌唱旋律与纵向伴奏声部在歌曲情感表达、曲式结构呈现、旋律行进动力等方面的协调和融合。

在歌唱情感表达方面:钢琴伴奏的和声色彩与歌词内容的情绪基调是基本一致的。歌者与伴奏在和声色彩上的统一,使得横向歌唱旋律中的音符与纵向和声色彩在听觉音响效果上保持一致,这不仅较好地调节了歌者的音准,同时,也使两者在情感表达上协调融合成统一的音乐整体。

在曲式结构呈现方面:和声色彩为歌唱曲式结构的划分提供了丰富的情感依据和结构逻辑。乐句之间不同的和声色彩的设计以及和声功能进行之紧张度的编排,不仅为歌曲重复的乐句旋律及词句增添了更为丰富细腻的情感表现力及内在的戏剧化动力,同时也对歌曲的曲式结构划分起着重要的动力倾向和情绪衔接的作用。

在旋律行进的动力方面:歌者提前预知、记忆纵向和声的色彩,可以在和声音响的引领下,将先后出现的旋律单音在横向进行上形成一个色彩整体;与此同时,旋律中的和弦外音,不仅促进了旋律进行的流动性,还增强了和声色彩紧张度的变化。

如此可见,声乐学习者通过树立正确的和声意识——认识“和声”对于歌唱的重要意义,并建立有效的和声学习方法——注重和声分析、培养和声听觉,可以让中国声乐作品的演唱成为更加严谨丰富、深刻感人的艺术呈现。