西周“周乐”的文化基质(上)

2021-06-21李方元

○ 李方元

绪 言

有关西周的“周乐”,《诗经》《尚书》《左传》和“三礼”等文献的记载不少,据此自可管中窥豹,但若想深识,则需再做精研。历史研究,总体观照总有裨益,但基点仍离不开基本的史事。周初的三重史事——商周更代、姬周人当政和周公“制礼作乐”与西周“周乐”形成了三重的关联。而需留意的是,此三事主角皆为“姬周”之人,这意味着理解西周“周乐”,“姬周”之人不可视之不见。

若此,言“商周更代”,便是说周革殷命,新朝继起,历史翻开又一页,周朝与前商朝有了很大不同,这是从社会时间特殊蕴涵上说的。王国维曾就此发表过意见。他在《殷周制度论》中说:“中国政治与文化之变革,莫剧于殷、周之际。”①王国维著:《观堂集林》卷一〇《殷周制度论》,北京:中华书局,1959年,第451;453页。他是说,商周更代是中国历史文化的一次根本转折。言“姬周人当政”,是说随姬周人开新,王朝更替,王朝主体族群亦随之变更。自西周始,姬姓周人成为王朝“国族”,同时也成为“天下”的主导族群,这是说社会主体族群结构发生了变化。王国维所云更是一针见血,他指出:“殷、周间之大变革,自其表言之,不过一姓一家之兴亡与都邑之移转;自其里言之,则旧制度废而新制度兴,旧文化废而新文化兴。”②王国维著:《观堂集林》卷一〇《殷周制度论》,北京:中华书局,1959年,第451;453页。他想说的是,此时王朝更替的核心因素是族群,族群是那时制度兴废和文化传递的终极推手。言“周公制礼乐”,是说西周“周乐”是由摄政者周公姬旦为重建新王朝并实现其社会政治理想而做出的一项重大的制度努力,它为历史转折时期“周乐”的特定社会属性定了调。作为周公成功的政治生涯的一部分,《尚书大传》总结道:“周公摄政,一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼作乐,七年致政成王。”③伏胜撰,陈寿祺辑校:《尚书大传》卷四《洛诰》,四部丛刊景清刻左海文集本。此处“制礼作乐”,是在周初王朝经过突发震荡后开始走向稳定时所创设的一项政治措施,它既是周代“礼乐制度”的起点,也为西周“礼乐”注入了特定的社会内涵。可见,西周“周乐”的出现有时代政治、社会构成和文化归属等方面的深刻原因,而其中的“礼乐”架构则既是周初王朝制度革新的社会体现,也是姬周王朝社会和文化走向的最终定位和定性。按王国维氏所云,此即“旧制度废而新制度兴”的具体举措,易言之即是西周政体中有关社会制度的重大历史变革。在此之中,姬周人始终扮演着最为关键的角色,而西周“周乐”自然也就无法脱离开历史的这一特定情境。

由此可以说,上述历史事件在与整个王朝的社会互动中抟凝成“周乐”三重的特质,即时代性、族群性和制度性。也就是说,鉴于周朝的时代、族群和政治制度等社会基座的文化开新,西周“周乐”自然也同过去的商乐拉开了距离,而西周之初便是其开端,其基本的文化意涵也于此被大致框定。故可以如是说:西周“周乐”是以西周礼乐世界为中心和以姬周人音乐为主体的一种新兴音乐。这样的一种新兴音乐,与它之前之后的音乐在其社会属性和文化样态方面的差别,即是本文关注的焦点。

一、周初姬周族群的己群认同

西周“周乐”研究,“时代”和“制度”备受关注,惟“族群”的因素长期无人问津,更无“姬周”名义下的文化考察和探究。本文的所做不同,拟从“姬周人”角度切入和考察,率先考察的是周初的一个重要社会现象——姬周人的己群认同。

“族群”现象,离不开族人及其认同。有关周初姬周人的“己群”认同,征诸载籍,有西土之人、诗乐记忆、周人尊夏和周人贬商等现象,颇值得重点关注。

1.西土之人。姬姓周人祖居中原以西,周初时多以“西土之人”自居,此事史籍所载不少。《尚书·牧誓》云:“时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野,乃誓。王左杖黄钺,右秉白旄,以麾。曰:‘逖矣,西土之人’。”④阮元校刻:《十三经注疏·尚书正义》卷一一《牧誓》,北京:中华书局,1980年影印本,第182–183页。《尚书·康诰》载:“用肇造我区夏。越我一二邦,以修我西土。”⑤阮元校刻:《尚书正义》卷一四《康诰》,北京:中华书局,1980年影印本,第203页。又《逸周书·商誓解》谓:“昔在我西土,我其齐言,胥告商之百无罪,其维一夫。”⑥黄怀信、张懋镕、田旭东撰:《逸周书汇校集注》(修订本)卷五《商誓解》,上海:上海古籍出版社,2007年,第455页。及《史记·周本纪》:“公季卒,子昌立,是为西伯。”⑦《史记》卷四《周本纪》,北京:中华书局,1982年,第116页。蔡模撰:《孟子集注》卷七《离娄上》“吾闻西伯善养老者”注云:“西伯,即文王也。纣命为西方诸侯之长,得专征伐,故称西伯。”景印文渊阁四库全书本,第200册,台北:商务印书馆,1986年。在先周历史上,姬周人有不少的徙居地,《诗》《尚书》《国语》《史记》等文献都有记载,自母系先祖姜嫄至武王灭商前即有邰、戎狄地、豳、周、程、丰、镐等地,这些居地无一例外皆在中原以“西”。“邰”,《诗经·大雅·生民》云:“诞后稷之穑……即有邰家室。”⑧阮元校刻:《毛诗正义》卷一七之一《大雅·生民》,北京:中华书局,1980年影印本,第530页。《史记》张守节正义:“《括地志》云:‘故斄城一名武功城,在雍州武功县西南二十二里,古邰国,后稷所封也。有后稷及姜嫄祠。’”⑨《史记》卷四《周本纪》,北京:中华书局,1982年,第112;112–113;113页。即今陕西武功县。后来,先祖不窋“失其官而犇戎狄之间”,其居地按《史记》张守节正义引《括地志》所云:“不窋故城在庆州弘化县南三里,即不窋在戎狄所居之城也。”⑩《史记》卷四《周本纪》,北京:中华书局,1982年,第112;112–113;113页。即今甘肃庆阳一带。再后,公刘迁“豳”地,而其子庆节立国于“豳”,《史记》裴骃集解云:“徐广曰:‘新平漆县之东北有豳亭。’”张守节正义:“《括地志》云:‘豳州新平县即汉漆县,《诗》豳国,公刘所邑之地也。’”⑪《史记》卷四《周本纪》,北京:中华书局,1982年,第112;112–113;113页。即汉代扶风栒邑,今陕西旬邑县西南。再往后,古公亶父率“私属遂去豳,度漆、沮,踰梁山,止于岐下”,《史记》裴骃集解云:“徐广曰:‘岐山在扶风美阳西北,其南有周原。’”⑫同注⑨,第114页。即今陕西宝鸡岐山县。到了文王和武王,又迁都“丰”和“镐”,皆今西安一带。地理方位表明了周人先祖、先公、先王祖居之地皆中原(商朝核心区域)以西。姬周人胜殷后,以居地为分剖,自称“西土之人”(与商人居地方位对举),当离不开己群族性认同,“西土”之地理方位,便成为早期姬周族群凸显自身最为鲜明的一种文化标识。在周初“天下”的坐标中,方域之地对应以天上之星宿,这种对应实有文化身份的区分和确认之意。故姬周人挑“方域”以明之,当为姬周“我群”认同的自我强化,用以区分和切割西土外之殷商等“他群”住民。地域表象背后,实族群意识使然。

2.诗乐记忆。“诗乐”“史诗”一类文化活动,历来是族群辨识和己群认同的手段,古今无二。就《诗经》言,亦不乏大量的史诗性诗乐,如《商颂》中《那》《烈祖》《玄鸟》为商“史诗”,《大雅》《周颂》中则多姬周“史诗”。从内容看,这些“史诗”反映出商、周族群不同的生活和历史,其文化的归属当列在商人或周人名下。这表明,“乐歌”确实是商、周族群用以维系其先祖记忆并达成其文化认同的有效载体。由此可知《商颂》即为商人歌乐,而《雅》《周颂》则为周人歌乐。下以“周乐”《大雅》三例示其大意。(1)《生民》云:“厥初生民,时维姜嫄。生民如何?克禋克祀,以弗无子。履帝武敏歆,攸介攸止,载震载夙。载生载育,时维后稷……诞后稷之穑,有相之道……即有邰家室。”《诗序》云:“尊祖也。后稷生于姜嫄,文、武之功起于后稷。”⑬同注⑧,第528、530页。(2)《緜》云:“緜緜瓜瓞。民之初生,自土沮漆。古公亶父,陶复陶穴,未有家室。古公亶父,来朝走马。率西水浒,至于岐下。”《诗序》云:“文王之兴,本由大王也。”⑭阮元校刻:《毛诗正义》卷一六之二《大雅·緜》,北京:中华书局,1980年影印本,第509-510页。(3)《文王》云:“文王在上,於昭于天。周虽旧邦,其命维新。有周不显,帝命不时。文王陟降,在帝左右。亹亹文王,令闻不已。陈锡哉周,侯文王孙子。文王孙子,本支百世,凡周之士,不显亦世。”《诗序》云:“文王受命作周也。”⑮阮元校刻:《毛诗正义》卷一六之一《大雅·文王》,北京:中华书局,1980年影印本,第502-504页。这些姬周诗乐纳入到西周“周乐”中,被子孙传唱咏歌,后又结集于“诗文本”之中,终不断亡。周人“诗乐”己族认同目的,就是让姬周人子子孙孙长久记住其先祖们的艰辛创业史和历史功绩。这正是《礼记·檀弓》所云“乐,乐其所自生;礼,不忘其本”⑯阮元校刻:《礼记正义》卷七《檀弓上》,北京:中华书局,1980年影印本,郑玄注:“言其似礼乐之义。”第1281页。之义。郑玄甚至说此即“礼乐”之本义。⑰阮元校刻:《礼记正义》卷七《檀弓上》,北京:中华书局,1980年影印本,郑玄注:“言其似礼乐之义。”第1281页。这表明,“周乐”的核心价值反映了它与本族群的系连及族群文化使命的延续。故“诗乐记忆”背后,实族群意识和身份使然。

3.周人尊夏。周初周人尊夏,多自称“夏人”,此非寻常。《周颂·时迈》中有载:“载櫜弓矢,我求懿德。肆于时夏。允王保之。”⑱阮元校刻:《毛诗正义》卷一九之二《周颂·时迈》,北京:中华书局,1980年影印本,第 589页。《尚书·立政》亦云:“帝钦罚之,乃伻我有夏,式商受命,奄甸万姓。”⑲阮元校刻:《尚书正义》卷一七《立政》,北京:中华书局,1980年影印本,第231页。甚至《君奭》中见“有夏”“有周”并提:“殷既坠厥命,我有周既受”“惟文王尚克修和我有夏”⑳阮元校刻:《尚书正义》卷一六《君奭》,北京:中华书局,1980年影印本,第223–224页。,等等。而且这种亲“夏”之举,还同周人斥“商”的做法形成对照。据文献所载,在周人历史记忆中,夏、周关系良好。《国语·周语上》载西周穆王时祭公谋父言:“昔我先王世后稷,以服事虞、夏。”㉑徐元诰撰:《国语集解》第一《周语上》(修订本),北京:中华书局,2002年,第3页。又《史记·周本纪》云:“(弃)及为成人,遂好耕农,相地之宜,宜谷者稼穑焉,民皆法则之。帝尧闻之,举弃为农师……后稷之兴,在陶唐、虞、夏之际。”㉒同注⑨。在周人的历史记忆中,从尧至夏初是该族群最早的一段兴盛历史,周祖弃还亲历过夏禹治水,只是晚至夏太康之时,周人才隐没于戎狄之地而远离了主流社会。后在商代,周人的记忆是受制于商人。直至武王之世翦商立国后,商、周关系才根本逆转,此后姬周人站到了历史舞台的中央。《尚书》中周人称“周”为“夏”,或与他们早前的那段历史有关。《康诰》云:“王若曰:‘用肇造我区夏,越我一二邦,以修我西土。’”㉓同注⑤。《立政》曰:“帝钦罚之,乃伻我有夏,式商受命,奄甸万姓。”㉔同注⑲。这种夏、周互称现象,为后来的学者如朱东润、孙作云、葛志毅等人所注意。他们对此的解说,虽有血(姻)缘说、地缘说和政治说等不同,但多肯定夏、周二族存在某些特殊的关系。朱东润氏看重周人之自称,他在《诗三百篇探故》中说:“周部族与夏部族之血统关系,其中故不可尽考,然据周人所自言,则同为一部族。”㉕朱东润著:《诗三百篇探故》,上海:上海古籍出版社,1981年,第65;67页。他特别强调《周颂》中“时夏”(《时迈》)与“时周”(《般》)的对举,称此“为夏、周二名互称之例”㉖朱东润著:《诗三百篇探故》,上海:上海古籍出版社,1981年,第65;67页。。孙作云氏则以为,西周王畿是夏人故地,周人居之;而夏、周又有通婚,故周初人常自称夏人。㉗孙作云著:《说雅》,载《诗经与周代社会研究》,北京:人民文学出版社,1966年,第332–342页。而葛志毅以为,血缘说、地缘说有拟设推测、论之泛泛之嫌,其“周人称夏”实多政治的考虑。㉘葛志毅著:《“周人尊夏”辨析》,《求是学刊》,1984年,第3期,第84–87页。尽管学者具体的解说有不同,但相同的是并未否认夏人、周人的历史联系。其实,周人尊夏的原因不会是简单或单一的,不仅可以有地缘、政治和姻缘的因素,亦不乏文化的因素等多重的历史关联。上古时代,人多迁徙而或有交集,不同族群或因迁徙为邻,甚或居地上有所重叠,故因其地缘而姻缘或又有政治联属等情形亦非罕见,夏、周二族当类此。早在夏初,后稷即为禹臣,故夏、周人政治关系密切,《史记》称“后稷之兴,在陶唐、虞、夏之际”,可知周人步入黄帝系的“尧舜禹”集团始于唐尧之时。弃由尧“举为农师”,舜时又“号为后稷”,并延续至夏初;后又有姻缘的关系,如文王娶有莘国夏人女子㉙《大雅·大明》:“有命自天,命此文王。于周于京,缵女维莘”载文王娶太姒生武王之说。刘向撰:《列女传》卷一《母仪传·周室三母》云:“大姒者,文王之妃,武王之母,禹后有姒氏之女也。”沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第4页。“”,即“莘”。孙诒让撰:《墨子闲诂》卷二《尚贤中》“伊挚,有莘氏女之私臣”引毕云:“莘,《汉书》作。”北京:中华书局,2009年,第58页。等等。可见,周人“尊夏”原因当有多重。此外,文化方面的因素亦不可忽视。周初周人所称之“夏”,即是用夏、周人可通的方言。扬雄《方言》称:“秦晋之间,凡物壮大谓之嘏,或曰‘夏’。”释诂云:“‘夏’大也。自关而西秦晋之间,凡物之壮大而爱伟之谓之‘夏’,周郑之间谓之‘假’。”㉚钱绎撰集:《方言笺疏》卷一,北京:中华书局,2013年,第21、27页。秦、晋,亦原夏之故土,而周初周人又复采夏、周二族都能听懂的方音“夏”来作为己群之自称,其中所反映出来的“夏”“周”关系,特别意味深长。今学人王力说:“其实,‘雅言’㉛笔者按:周人称自己的宗周方言为“雅言”。阮元校刻:《论语注疏》卷七《述而》:“子所雅言,《诗》《书》执《礼》,皆雅言也。”何晏集解引郑玄注云:“读先王典法,必正言其音,然后义全。”北京:中华书局,1980年影印本,第2482页。就是‘夏言’。夏族最初在陕甘一带。”㉜王力著:《汉语史稿》,北京:中华书局,2004年,第45页。《康诰》将“我区夏”同“我西土”对举,更凸显夏、周二族关系的不同寻常。另据《逸周书·献俘解》,武王克商后在献俘祭典上,周“籥人”奏《大武》,亦奏《崇禹开生》。㉝黄怀信、张懋镕、田旭东撰:《逸周书汇校集注》(修订本)卷四《世俘解》,上海:上海古籍出版社,2007年,第428–429;428页。刘师培指出:“‘崇禹’即夏禹,犹鲧称崇伯也。‘开’即夏启。《崇禹生开》当亦夏代乐舞。”㉞刘师培撰:《周书补正》卷二《世俘解第四十》,载《刘申叔遗书》,南京:江苏古籍出版社,1997年影印本,第744页。在姬周族群建国的盛大礼典中,献演“周乐”外的“夏乐”很不寻常,亦耐人寻味,至少可知这其中夏、周人关系的特殊一面,或可以说周人是谙熟夏文化的,亦愿接近和接受。《礼记·表记》中一段话即可佐证,其曰:“夏道尊命,事鬼敬神而远之,近人而忠焉,先禄而后威,先赏而后罚,亲而不尊;其民之敝,蠢而愚,乔而野,朴而不文。殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼,先罚而后赏,尊而不亲。其民之敝,荡而不静,胜而无耻。周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之,近人而忠焉,其赏罚用爵列,亲而不尊;其民之敝,利而巧,文而不惭,贼而蔽。”㉟阮元校刻:《礼记正义》卷五四《表记》,北京:中华书局,1980年影印本,第1641–1642页。对照此即知,在对待“鬼、神、人”的文化态度方面,周人都是近“夏”而远“商”的。这表明,周人立国后在面对夏、商文化时,亲近和选择的多是前者。这在先秦文献中不乏只例。如西周“周乐”多《九夏》之乐。陈旸和王应麟都以为《九夏》之名,夏代已有。陈旸《乐书·雅部·舞》云:“禹奏《九夏》而王道成。”㊱陈旸撰,张国强点校:《〈乐书〉点校》,郑州:中州古籍出版社,2019年,第860页。王应麟《玉海·音乐》云:“自禹立乐,名多以夏名,如《九夏》者。”㊲王应麟辑:《玉海》卷一〇六《音乐·周九夏》,扬州:广陵书社,2003年,第1973页。除此之外,《史记·周本纪》中还留有一段后稷“别姓姬氏”特殊的历史记忆,此亦是姬周人想象中的有同夏人一样的黄帝血缘:“周后稷,名弃。其母有邰氏女,曰姜原。姜原为帝喾元妃……及为成人,遂好耕农,相地之宜,宜谷者稼穑焉,民皆法则之。帝尧闻之,举弃为农师,天下得其利,有功。帝舜……封弃于邰,号曰后稷,别姓姬氏。”㊳同注⑨,第111–112页。“姓”,小徐本《说文·女部》云:“人所生也……因生以为姓。从女、生,生亦声。”㊴徐锴撰:《说文解字系传》卷二四《女部》,北京:中华书局,2017年,第247页。郑樵《通志·氏族》又云:“三代之前,姓氏分而为二,男子称氏,妇人称姓。”㊵郑樵撰:《通志二十略》第一《氏族略》,北京:中华书局,1995年,第1页。可见,三代前之“氏”“姓”,跟男女性别有特殊的联系,周祖弃得姓氏过程亦此。据《周本纪》:弃出生不言“姬”姓,成人后入帝尧集团,仍未言其姓,至舜时才“别姓姬氏”。司马迁此记述(弃姜原所生,姜原帝喾元妃)存二疑点:一、弃既为姜原所生,按三代之前“因生以为姓”(姓从母),当“姜”姓;二、姜原帝喾元妃,喾黄帝曾孙、玄嚣孙。按《五帝本纪》,黄帝子玄嚣姬姓,玄嚣子蟜极(喾父),“喾祖本与黄帝同姬姓”㊶《史记》卷一《五帝本纪》司马贞索隐,北京:中华书局,1982年,第9;46页。,故弃本当“姬”姓。然《周本纪》未言弃生时何“姓”,只是到舜时才说赐其“别姓姬氏”。而此为“别姓”,非“正姓”;所云“姬氏”,亦非“姬姓”。此关乎三代前“姓”“氏”之别。太史公说弃“别姓姬氏”,或暗示弃原非“姬”姓。《礼记·大传》云“系之以姓而弗别”郑玄注“始祖为正姓,高祖为庶姓”㊷这里“始祖”“高祖”皆指男性祖先。阮元校刻:《仪礼》卷三〇《丧服》“诸侯及其大祖,天子及其始祖之所自出”郑玄注云:“始祖者,感神灵而生,若稷、契也。”北京:中华书局,1980年影印本,第1106页。又《礼记》卷三二《丧服小记》“继祢者为小宗。有五世而迁之宗,其继高祖者也”郑玄注:“小宗有四:或继高祖,或继曾祖,或继祖,或继祢,皆至五世则迁。”第1495页。孔颖达疏云:“姓,正姓者,对氏族谓正姓也。”㊸阮元校刻:《礼记正义》卷三四《大传》,北京:中华书局,1980年影印本,第1507页。庶姓,即他姓非亲者。《左传·隐公十一年》“薛,庶姓也”杜预注:“庶姓,非周之同姓。”㊹阮元校刻:《春秋左传正义》卷四《隐公十一年》,北京:中华书局,1980年影印本,第1735页。又《诗经·伐木》“笾豆有践,兄弟无远”孔颖达疏:“庶姓,与王无亲者。”㊺阮元校刻:《毛诗正义》卷九之三《小雅·伐木》,北京:中华书局,1980年影印本,第411–412页。可见,“系之以姓”之部族内部,仍有“正庶”之分。“别姓”,或部族内再分建族姓。因之,舜时“别姓姬氏”意味着“姬”之姓族内部的再分。弃之“姬”,为“氏”非“姓”。按杨希枚“姓”“氏”有别说法,此或反映“姓族”“氏族”之别。㊻杨希枚:《论先秦姓族与氏族》,载《先秦文化史论集》,北京:中国社会科学出版社,1995年,第197–210页。以郑樵说三代之前“男子称氏,妇人称姓”来理解,弃原为姜姓族群之男性首领,加入黄帝集团后,至舜时始“别姓姬氏”。至此弃进入姬姓集团,但称“姬氏”,不称“姬姓”。在整个“姬”之族性集团中,弃或只能是“氏族”,而非“姓族”,因为弃之“姓族”源头为其母(姜原)之“姜”(“因生以为姓”)。促成弃姓氏转变的关键在帝舜。他做了三件事:“封弃于邰;号曰后稷;别姓姬氏”。“封地”,即将原属姜原国之邰易与其子㊼同注⑨,张守节正义云:“毛苌云:‘邰,姜螈国也,后稷所生。’”。,邰地归属关系变更。即“因生以赐姓,胙之土而命之氏”杜预注云:“报之以土而命氏。”按孔颖达说是:“封之以国名,以为之氏。”㊽阮元校刻:《春秋左传正义》卷四《隐公八年》,北京:中华书局,1980年影印本,第1733;1734页。即“姓”与出生(母姓)有关,而“氏”则与“土”(封赐)有关。“名号”,舜时弃以“后稷”为号名世,为世人所知。而“别姓姬氏”,此举最终意味着:“弃”所在族群之社会形态完成从母系到父系的转换。自此,周“祖”(弃)因赐封而有其土,亦从“母系”转从“父系”,并以“后稷”名号社会。此三事当基于弃加盟尧舜(黄帝嫡系)联盟这一历史事件。此处“姬氏”,似可理解为:舜或赐弃从其父(帝喾)姓,即归入“姬姓”血缘系统,从而脱离其母“姜姓”血缘系统。与此同时,为摆正同原黄帝“姬姓”系统的内部关系,故而弃只能“别姓”“姬氏”了。至此,弃之族群成为“姬姓”血缘集团中之一支——“姬氏”。此亦《周本纪》“弃为周,姓姬氏”裴骃集解引郑玄《驳许慎〈五经异议〉》所云“姓者,所以统系百世,使不别也。氏者,所以别子孙之所出。故《世本》之篇,言姓则在上,言氏则在下也”㊾同注㊶,第46页。之义。而孔颖达《左传·隐公八年》“因生以赐姓,胙之土而命之氏”疏认为“黄帝之后,别姓非一……后稷别姓姬,不是因黄帝姓也”㊿阮元校刻:《春秋左传正义》卷四《隐公八年》,北京:中华书局,1980年影印本,第1733;1734页。,同样有此意思。司马迁这里的“姬氏”之称,也反映和弥合了三代“男子称氏,妇人称姓”的传统。或可以认为,在舜之时,弃之族群以“别姓姬氏”而拉近了与黄帝一系的关系,也为靠近黄帝嫡亲之姬姓“夏禹”多了层所谓的“血缘”关系。当然,“夏周”关系因资料阙佚琐散,多为记忆之说,其历史面目粗疏模糊,仍难识辨,至司马迁《史记》亦此。不过,此中的蛛丝马迹(如上述族群、地域、政治、文化等信息)不可轻易放过,它们于模糊中仍透出夏、周间的特殊联系,于碎片中依稀可见史实之素地。“周人尊夏”背后,实周人与夏人剪不断理还乱的关联。

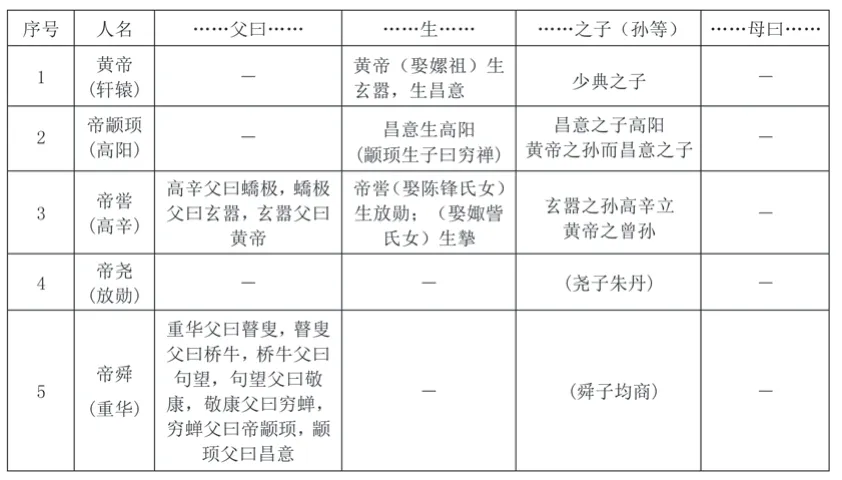

4.周人贬商。周初,与“周人尊夏”形成对照的,是周人贬商。武王伐纣后,姬周人竭力贬低商人。又因有三监之乱,周人对商人的警惕更是有增无减,进一步在政治、文化上同商人切割,分辨“我群”“他群”,摆脱其影响。这成为周初商、周关系的又一种写照。对照《史记》中五帝、夏、商、周《本纪》文本,仍可见此意识之印记。在司马迁相关叙事中,“五帝”“禹”之血脉同“商”“周”始祖之身世,出现了两种相区别的“话语”模式:其一是“……父曰……”“……生……”“……之子(孙)”(包括两个角度:“父”之角度或“子”之角度)。该叙事模式可称之为“父子”模式。其“话语”模式。(见表1)

表1

据此可知,司马迁讲述的“五帝”(黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜)故事,从黄帝始,其血缘是父系的,并延续至“三代”之夏“禹”。

禹之后,《商本纪》《周本纪》继续述说“商”“周”二祖。此时,司马迁叙事出现了另一种话语模式:即“……生……”“……母曰……”“其母……”,此或可称之为“母子”模式。(见表2)

表2

对照上二表,司马迁讲“五帝”,使用“父曰”一语,讲帝喾时溯其祖至黄帝,讲帝舜时,也溯至黄帝子昌意,再对照夏禹看,司马迁也一直追溯到元祖黄帝。然而在讲商祖契及周祖弃时,其叙事中不见了“父曰”,却出现“母曰”一语;同时,另“生”一语也源自“简狄”或“姜原”之母系,而非“黄帝”“昌意”等父系了。在这里,司马迁述说商、周之始祖,不同于“夏禹”或“五帝”,而别用了另一种话语模式——“母子”模式。

上述对周人的叙事(以及黄帝世系的整个叙述)或有周人历史记忆的基础(参见《大雅·生民》等),此处可留意两点:其一,姬周人以为,血缘上周人跟商人一样,属“母子”系统,与“五帝”至“禹夏”一脉之“父子”系统不同。黄帝世系自黄帝始已是父系社会,而商、周族群至帝喾时代仍处母系社会末期;其二,尽管司马迁以“帝喾之妃”将商、周二族扯上同黄帝一系的关系(或他信息来源就如此),但不仅时间上有疑点难以自洽,而其母系系统依旧无法回避。对此古人早有质疑之声。司马贞索隐引谯周云:“契生尧代,舜始举之,必非喾子。以其父微,故不著名。其母娀氏女,与宗妇三人浴于川,玄鸟遗卵,简狄吞之,则简狄非帝喾次妃明也。”又引谯周以为:“‘弃,帝喾之胄,其父亦不著’,与此记异也。”[51]《史记》卷三《殷本纪》,第91-92页;《周本纪》卷四,第111页。又,王逸《楚辞章句》不提帝喾,而云:“姜嫄之生后稷,乃禋祀上帝于郊禖,而得其福。”[52]洪兴祖撰:《楚辞补注·天问章句第三》,北京:中华书局,1983年,第112页。可见,他们皆怀疑契、弃与帝喾的关系。而司马迁,于此不仅在血缘上闪烁其词,更在姜原、简狄为“喾妃”和商、周二祖“非喾出”二事上自相抵牾,难以圆通。至少,所谓的“感生”说是被商、周族人唱入了自己史诗的——《商颂》曰“天命玄鸟,降而生商……”[53]阮元校刻:《毛诗正义》卷二〇之三《商颂·玄鸟》,北京:中华书局,1980年影印本,第622页。,《鲁颂》曰“赫赫姜嫄……是生后稷”[54]阮元校刻:《毛诗正义》卷二〇之二《鲁颂·閟宫》,北京:中华书局,1980年影印本,第614页。,但“喾妃”说却不见于族群记忆。这表明,倘若商、周二祖非喾生难以更改,那么商人周人自然就非黄帝一系了。姬周人的纠结还不仅于此,还关涉商、周各自政权的合法性问题。商、周之际,权力更迭,但对周人来说血缘之合法性终究是一困扰。在姬周人眼中,商人,子姓,与黄帝一系关系并不明朗,而周人自己也一样,虽有出母系(姜姓)之实,然毕竟还捞上个“别姓姬氏”的说法。由此,周人通过虞舜尤其是通过夏禹来拉近同黄帝一系的关系,以此从血缘上拉开与商人的距离,而使周王朝在血缘上具有合法性。此举或乃姬周人政治考量之选项。可见,现实政治要求姬周人去重造一种历史和重建一种历史观念,以重述族群自身的历史和相关故事(亦包括夏、商)。《史记》叙事,或反映出一种历史目的性,即周人得攀上黄帝这层关系(尽管或非直系)。或许这就出现了《史记》中姜原、简狄与帝喾间“元妃”“次妃”这层关系和又非“自喾出”这种矛盾的记述,以及契和弃之归属于母系集团抑或父系集团这层不甚明朗的关系。更重要的是,要去完成姬周人尊夏、亲夏而贬商的政治企求:即想说明尽管周人、商人血缘上同黄帝一系无关之事实,但又要放大周人“别姓姬氏”和历史上同“夏”人的和睦关系以及血缘上与其有联系的这层关系,以攀上黄帝之后嗣[55]王明珂《论攀附:近代炎黄子孙国族建构的古代基础》一文,讨论了黄帝作为华夏民族想象始祖和中国国族的历史建构问题。文中他说:“黄帝出现在中国文献记忆中,较可靠的时间大约是在战国时期。西周金文中追美祖先,最多及于文王、武王;春秋时的齐国器叔尸钟,才提到成汤、禹。战国时齐国器,陈侯因咨簋,其中才出现‘高祖皇帝’之语。在成书于战国至汉初的‘先秦文献’中,黄帝逐渐广泛被提及;其多元本质也在这些相关述事中出现、展开。起先,他在许多文献中都是一古帝王,与伏羲、共工、神农、少皞等并举,并未有各个氏族或部族共同祖先之意。然而到了汉初司马迁写《史记》时,黄帝已成为他心目中信史的第一个源始帝王,且为夏、商、周三代帝王家系的共同祖先了。”见《中央研究院历史语言研究所集刊》,73本3分,台北:中央研究院历史语言研究所发行,2002年,第587页。。由此可知,“周人贬商”,亦实姬周我群意识及周初政治使然。

总起来说,周初姬周人的种种表现诸如西土之人、诗乐记忆、周人尊夏和周人贬商等,根本上说即是贬抑和排斥商人并强化己群认同,以及设法同黄帝一系相勾连的政治意图。姬姓周人的“我群”意识及其如此历史,当是理解西周“周乐”的一个基本前提。

二、从“三礼”礼乐资料看“周乐”

接下来考察的是有关西周“周乐”的历史记述。周代典籍,“六经”地位显要,“六经”中“礼”“乐”资料更是先秦社会重要现象的历史记录,而“礼”“乐”资料尤以“三礼”记录更为集中[56]文本主以“三礼”的考察,而其他先秦文献如《左传》《国语》等中有关“周乐”的资料则大体不出“三礼”的范围,故本文选择以“三礼”中的“周乐”资料为重点研究对象。。尽管“三礼”成书或靠后,亦不及《左传》等书时间坐标明晰,然其中或反倒可能隐含有西周的历史信息[57]过常宝《制礼作乐与西周文献的生成》以为:“《周礼》《仪礼》和《礼记》等,其文本的外在形态不能算是西周的,但其中部分内容,如仪式、理念、制度等,出现于或创始于西周时期,是西周制礼作乐的最为重要的成果。”北京:中国社会科学出版社,2015年,第124页。,“乐名”或“诗乐”的记载更是如此。因此,本文再聚焦“三礼”中所载“乐名”和“引诗”,希望通过考察这宗“周乐”资料来揭示或被此前研究所忽略的一些历史文化信息。下面是以书为单位对“三礼”中“周乐”的考察。

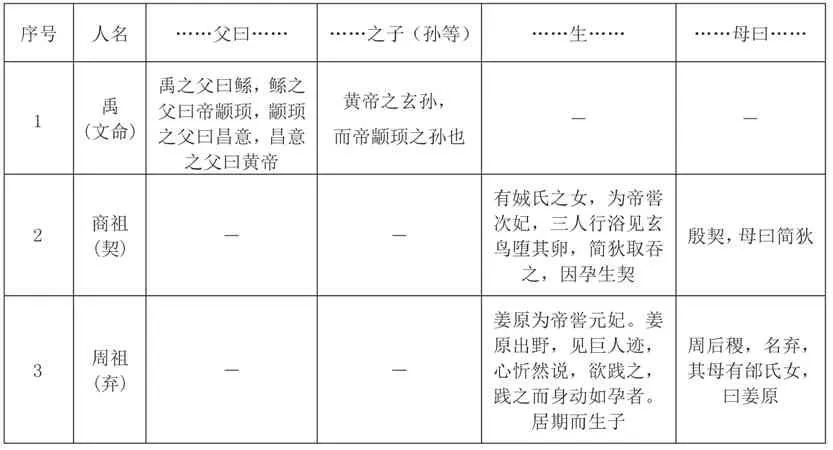

1.从《周礼》所载“乐名”看“周乐”

《周礼》一书,是制度角度的“礼乐”书写,其中“周乐”的“乐名”可理解为曾作为“礼乐制度”的具体内容而施用于礼仪之中。《周礼》所载“周乐”乐名,可以周公“制礼作乐”为界分为前后两组:一组是西周礼乐制度建立前已有的所谓“古乐”[58]此“古乐”借用《吕氏春秋·古乐》篇之语。该篇将《大武》归入“古乐”之列。见陈奇猷校释:《吕氏春秋校释》,上海:学林出版社,1984年,第284-286页。;一组是西周礼乐制度建立后姬周人用作为“礼乐”之乐。为简明起见,兹列下表简要示之。(见表3)

表3

前一组“周乐”为“六代之乐”,《周礼·大司乐》云:“以乐舞教国子:舞《云门》《大卷》《大咸》《大》《大夏》《大濩》《大武》。”郑玄注云:“此周所存六代之乐。”又云:黄帝乐曰《云门》《大卷》。《大咸》,《咸池》,尧乐也。《大》,舜乐也。《大夏》,禹乐也。《大濩》,汤乐也。《大武》,武王乐也。[59]阮元校刻:《周礼注疏》卷二二《春官·大司乐》,北京:中华书局,1980年影印本,第787页。这表明该组“周乐”基于历时关联和历史积淀。其中《大武》最晚,见于周初。《逸周书·世俘解》有载:“籥人奏《武》。”[60]同注㉝,第428页。陈逢衡《逸周书补注》云:“《武》,《大武》乐。”[61]陈逢衡撰:《逸周书补注》卷一〇《世俘解》,道光乙酉(1825)年修梅山馆刊,中国书店影印本。该乐首见于武王伐纣后盛大献俘祭祖仪式上。[62]李学勤认为,这次祭祀上帝、祖先的礼仪“《武》的演奏,可能即以此为初次”,即周朝之首演。见《〈世俘〉篇研究》,《史学月刊》,1988年,第2期,第6页。依《吕氏春秋·古乐》所云,“六乐”为“古乐”,产生在周初周公“制礼作乐”之前[63]对此,古今有不同的看法,如《吕氏春秋》《今本竹书纪年》等说在此仪式之后。参见付林鹏著:《〈周颂·有瞽〉与周初乐制改革》,《古代文明》,2013年,第1期,第85–87页。,后纳入西周“礼乐制度”,成为“周乐”的组成部分。

后一组“周乐”包括了《九夏》和《驺虞》《貍首》《采荠》《采》《采蘩》以及《豳诗》《豳雅》《豳颂》凡十八部。(1)《九夏》,凡九部,《周礼·钟师》云:“《王夏》《肆夏》《昭夏》《纳夏》《章夏》《齐夏》《族夏》《祴夏》《骜夏》。”郑玄注云:“《九夏》皆诗篇名,‘颂’之族类也。此歌之大者,载在乐章,乐崩亦从而亡。”又引“杜子春云:‘王出入奏《王夏》,尸出入奏《肆夏》,牲出入奏《昭夏》,四方宾来奏《纳夏》,臣有功奏《章夏》,夫人祭奏《齐夏》,族人侍奏《族夏》,客醉而出奏《陔夏》,公出入奏《骜夏》。……《肆夏》《繁遏》《渠》,所谓《三夏》矣。’吕叔玉云:‘《肆夏》《繁遏》《渠》皆《周颂》也。’《肆夏》,《时迈》也。《繁遏》,《执傹》也。《渠》,《思文》。”[64]阮元校刻:《周礼注疏》卷二四《春官·钟师》,北京:中华书局,1980年影印本,第800页。又,《仪礼·乡饮酒礼》“乃合乐”郑玄注云:“《大雅》《颂》为天子之乐”,贾公彦疏云:“《肆夏》《繁遏》《渠》之等是也。”[65]阮元校刻:《仪礼注疏》卷九《乡饮酒礼》,北京:中华书局,1980年影印本,第986页。阮元也认为:“《九夏》即在《颂》中。”又说:“所谓《夏》者,即《九夏》之义。”并引经书《周礼·大司乐》《礼记》之《文王世子》《内则》《仲尼燕居》《明堂位》《祭统》《乐记》等篇文例说明之。[66]阮元撰:《揅经室集·一集》卷一《释颂》,北京:中华书局,1980年影印本,第20页。据此,虽《九夏》乐之总体信息籍载阙佚,然据郑、杜、吕、阮等学者所云,知《九夏》中之《三夏》皆《周颂》乐。(2)《驺虞》《貍首》《采荠》《采》《采蘩》。《乐师》云:“凡射,王以《驺虞》为节,诸侯以《貍首》为节,大夫以《采》为节,士以《采蘩》为节。”郑玄注云:“《驺虞》《采》《采蘩》皆乐章名,在《国风·召南》。”[67]阮元校刻:《周礼注疏》卷二三《春官·乐师》,北京:中华书局,1980年影印本,第793页。《钟师》郑司农注又云:“驺虞,神兽。”[68]阮元校刻:《周礼注疏》卷二四《春官·钟师》,北京:中华书局,1980年影印本,第800页。《墨子·三辩》认为:“周成王因先王之乐,又自作乐,命曰《驺虞》。”孙诒让间诂亦云:“《诗·召南》有《驺虞》篇,盖作于成王时。”[69]孙诒让撰:《墨子间诂》卷一《三辩》,北京:中华书局,1980年影印本,第41–42页。《貍首》,《仪礼·大射》郑玄注云:“《貍首》,逸诗《曾孙》也。”[70]阮元校刻:《仪礼注疏》卷一八《大射》,北京:中华书局,1980年影印本,第1042页。《汉书·司马相如传》颜师古注引郭璞曰:“《狸首》,逸《诗》篇名。”[71]班固撰:《汉书》卷五七上《司马相如传》,北京:中华书局,1962年,第2574页。另,《采荠》之乐,《乐师》注引郑司农云:“《肆夏》《采荠》皆乐名,或曰皆逸《诗》。”[72]阮元校刻:《周礼注疏》卷二三《春官·乐师》,北京:中华书局,1980年影印本,第793页。(3)《豳诗》《豳雅》《豳颂》。“豳”,地名,先周公刘迁居此地,其乐与周人有关。《籥章》说:《豳诗》用于“中春逆暑”“中秋迎寒”,《豳雅》用于“祈年于田祖”,以及《豳颂》用于“国祭蜡”之时。[73]阮元校刻:《周礼注疏》卷二四《春官·籥章》,北京:中华书局,1980年影印本,第801页。

综上可知,《周礼》中作为制度之“乐”有两组,“六代乐舞”一组,包括自黄帝已降之先圣“古乐”,周《大武》乐列此中;另一组“周乐”,除《貍首》《采荠》为逸《诗》未晓来历外,余皆姬周人之乐或与周人有关之乐。《九夏》,虽训义不明,但其中的《三夏》知或为“周颂”一类。而《采》《采蘩》《驺虞》,皆《召南》乐歌。周、召之地,郑玄《周南召南谱》云:“周、召者,《禹贡》雍州岐山之阳地名,今属右扶风美阳县。”孔颖达正义:“《孟子》云文王以百里而王,则周、召之地,共方百里,而皆名曰周,其召是周内之别名也。”[74]阮元校刻:《毛诗正义·周南召南谱》,北京:中华书局,1980年影印本,第264页。郑《谱》又云:文王典治南国,后作邑于丰,周、召成为了周公、召公采地,至武王伐纣定天下,六州者得二公之德尤纯。[75]阮元校刻:《毛诗正义·周南召南谱》,北京:中华书局,1980年影印本,第264页。可见,周南、召南是周、召以南连同“南国”江汉汝旁在内之地区,而二《南》乐歌即产生于这一区域,后又被姬周王公用于对该地区社会和文化的治理。而“豳乐”,则为周先公居地之乐。由此可知,此组“周乐”,皆同姬周人联系密切(逸诗除外)。

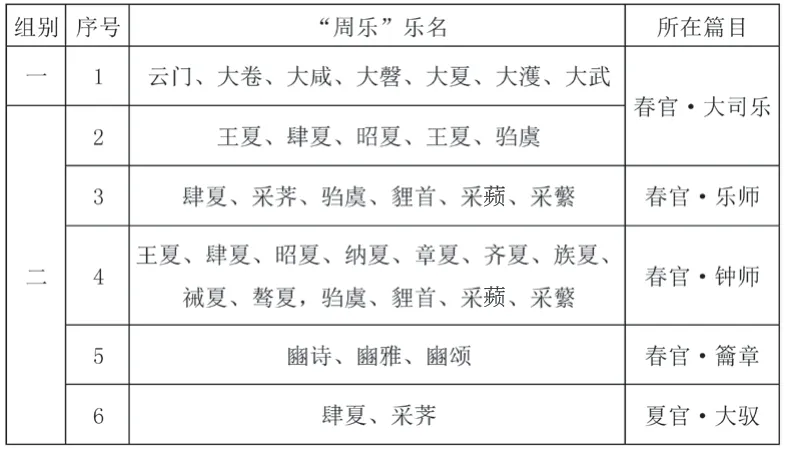

2.从《仪礼》所载“乐名”看“周乐”

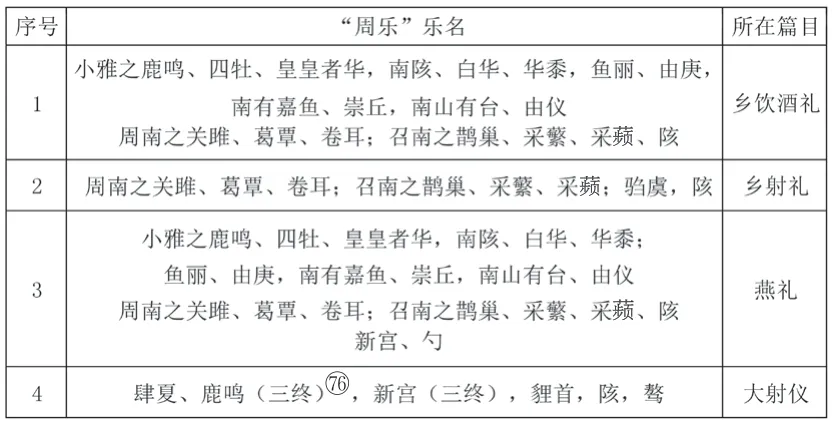

《仪礼》是仪式角度的“礼乐”记录,重仪程与操演,为西周“礼仪”之实录。《仪礼》十七篇中,有“周乐”乐名者四篇,为《乡饮酒礼》《燕礼》《乡射礼》和《大射仪》。此四篇所见“周乐”乐名二十有五,具体情形如下。(见表4)

表4

《仪礼》所见“周乐”有三类,多“诗乐”。一是见于《小雅》的十二篇,其中《鹿鸣》《四牡》《皇皇者华》《鱼丽》《由庚》《南有嘉鱼》六篇为“歌诗”,而《南陔》《白华》《华黍》《崇丘》《南山有台》《由仪》六部为“笙诗”;二是见于《周南》的三篇:《关雎》《葛覃》《卷耳》,及见于《召南》的三篇:《鹊巢》《采蘩》《采》;三是另有《陔》《骜》《新宫》《勺》四乐,但不在“《诗》三百”内,或为当时“乐诗”。它们总体情况是:(1)《小雅》共十二篇。按郑玄《小大雅诗谱》“小雅、大雅者,周室居西都丰、镐之时诗也”所云[77]阮元校刻:《仪礼注疏》卷九之一《小大雅谱》,北京:中华书局,1980年影印本,第401页。,知当是姬周人“乐歌”。(2)《周南》和《召南》之六首。周、召二“南”之地,如上所述为岐山以南再向南辐射的南方地区,前文已提及与姬周人有特殊的联系。(3)《陔》,即《陔夏》,《仪礼·乡饮酒礼》郑玄注云:“《陔》,《陔夏》也。”[78]阮元校刻:《仪礼注疏》卷一〇《乡饮酒礼》,北京:中华书局,1980年影印本,第989页。为《九夏》之一。(4)《骜》,即《骜夏》,亦《九夏》之一。《仪礼·大射》郑玄注云:“《骜夏》亦乐章也,以钟鼓奏之,其诗今亡。”[79]同注[70],第11044页。《九夏》前文已有所及,或夏乐或周乐。(5)《新宫》,《仪礼·大射》“乃管《新宫》三终”郑玄注云:“管,谓吹簜以播《新宫》之乐。其篇亡,其义未闻。”[80]阮元校刻:《仪礼注疏》卷一七《大射》,北京:中华书局,1980年影印本,第1034页。又,《仪礼·燕礼》“下管《新宫》”郑玄注云:“《新宫》,《小雅》逸篇也。”[81]阮元校刻:《仪礼注疏》卷一五《燕礼》,北京:中华书局,1980年影印本,第1025页。或为《小雅》之乐。(6)《勺》,《周颂》乐。《仪礼·燕礼》“若舞,则《勺》”郑玄注云:“《勺》,《颂》篇,告成《大武》之乐歌也。”[82]阮元校刻:《仪礼注疏》卷一五《燕礼》,北京:中华书局,1980年影印本,第1025页。除此之外,还有《肆夏》,亦《九夏》之一;《驺虞》,逸《诗》,前文已考,此略。

总起来看,《仪礼》中所见“周乐”乐名,皆施用于仪式之乐。这些“乐名”包括有《小雅》之乐,二《南》之乐。它们或姬周人之乐,或因与姬周人有关而被姬周人使用之乐,后又录在《风》诗中[83]其实自宋代始,人们对二《南》的性质便另有新说,视其为独立的一类乐歌,而有别于其他的《风》诗。宋人苏澈在《诗集传》卷一三《钟鼓》中始将《雅》《南》并立,各为一体,云:“《雅》,二雅也;《南》,二南也。”《续修四库全书》,经部诗类,第56册,上海:上海古籍出版社,2002年,第120页。王质《诗总闻》卷一上《南一》云:“南,乐歌名也。”景印文渊阁四库全书本,第197册,台北:商务印书馆,1986年。程大昌《考古编·诗论一》亦云:“盖《南》《雅》《颂》,乐名也,若今乐曲之在某宫者也。”《诗论三》又云:“周之燕祭,自《云》《韶》等类兼采异代以外,其当代之乐,惟《南》《雅》《颂》三者,随事配用……”北京:中华书局,2008年,第12页。后清人顾炎武著(黄汝城集释)《日知录》卷三《四诗》中明确说:“《周南》《召南》,《南》也,非《风》也。”上海:上海古籍出版社,2006年,第130页。崔述《读风偶识》卷一《通论二南》亦云:“《南》者,乃诗之一体。……盖其体本起于南方,北人效之,故名以《南》。……自武王之世下逮东周,其诗而《雅》也,则列之于《雅》;《风》也,则列之于《风》;《南》也,则列之于《南》;如是而已。”北京:中华书局,丛书集成初编本,1985年,第12页。可见,二《南》确有与一般《风》诗不同的特别之处。;另有逸诗,或也为《雅》《颂》篇什。此外,几无他乐。

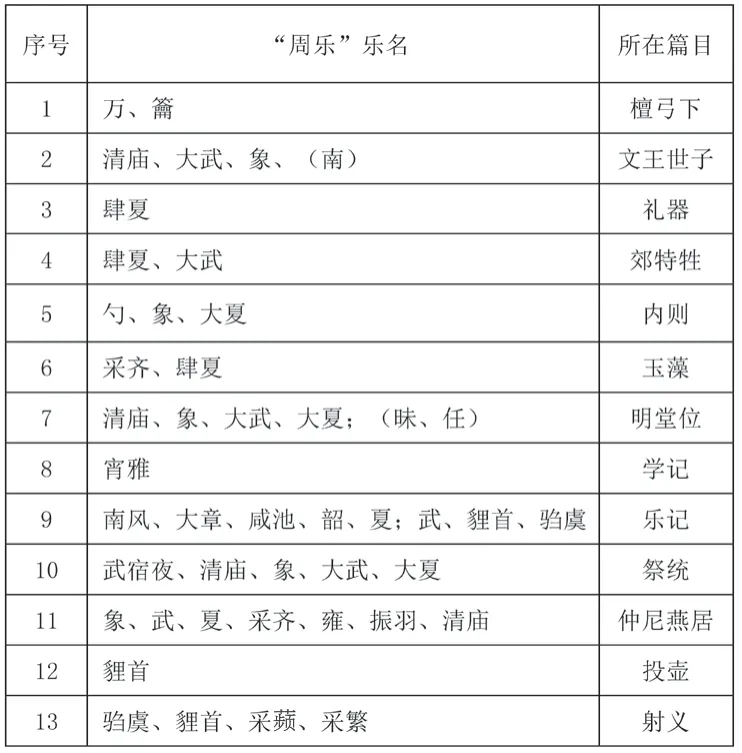

3.从《礼记》所载“乐名”看“周乐”

《礼记》所载,是从多个维度对“周礼”涵义的解说,包括释“乐”在内。该书所见“周乐”乐名较前二书要多。笔者翻检和通观诸“乐名”后注意到两种情况:一是直接记录其“乐名”,二是摘引《诗》乐之章句。接下来先梳理前者,其总汇如下。(见表5)

表5

此表载“周乐”乐名24部(首),总体情形如下:

对照《周礼》《仪礼》知,《礼记》所载“周乐”乐名同于上二书者凡12部,即《咸池》《韶》《大夏》《大武》《清庙》《肆夏》《勺》《采荠》《采》《采繁》《驺虞》《貍首》。其中“六代乐舞”4部,阙黄帝《云门》和商《大濩》二乐;另有《周颂》3部:《清庙》《肆夏》(依吕叔玉说)《勺》;《召南》3部:《采》《采繁》《驺虞》;逸诗2部:《采荠》《貍首》(以上前文已考)。余12部(首)略考如后:

(1)《大章》,或《大卷》乐。《礼记·乐记》“《大章》,章之也”郑玄注云:“尧乐名也,言尧德章明也,《周礼》阙之,或作《大卷》。”[84]阮元校刻:《礼记正义》卷三八《乐记》,北京:中华书局,1980年影印本,第1534页。(2)《南风》,舜乐。《礼记·乐记》“昔者舜作五弦之琴,以歌《南风》”郑玄注云:“夔欲舜与天下之君共此乐也。南风,长养之风也……夔,舜时典乐者也。”[85]阮元校刻:《礼记正义》卷三八《乐记》,北京:中华书局,1980年影印本,第1534页。《尚书·舜典》曰:“夔,命汝典乐……曰:‘於!予击石拊石,百兽率舞。’”[86]阮元校刻:《尚书正义》卷三《舜典》,北京:中华书局,1980年影印本,第131页。(3)《武宿夜》,周初武王乐。《礼记·祭统》云:“夫祭有三重焉:献之属莫重于祼,声莫重于升歌,舞莫重于《武宿夜》,此周道也。”郑玄注:“《武宿夜》,武曲名也。”孔颖达疏引皇侃曰:“师说《书》传云:武王伐纣,至于商郊,停止宿夜,士卒皆欢乐,歌舞以待旦,因名焉。”[87]阮元校刻:《礼记正义》卷四九《祭统》,北京:中华书局,1980年影印本,第1604页。(4)《象》,其舞乐有二,“武王”之《象》舞和“文王”之《象》舞。[88]此说见贾海生著:《周公所制乐舞通考·象舞与酌舞》,载《周代礼乐文明实证》,北京:中华书局,2010年,第135–142页。《文王世子》“下管《象》”郑玄注云:“《象》,周武王伐纣之乐也。”[89]阮元校刻:《礼记正义》卷二〇《文王世子》,北京:中华书局,1980年影印本,第1410页。又《明堂位》郑玄注云:“《象》谓《周颂·武》也,以管播之。”[90]阮元校刻:《礼记正义》卷三一《明堂位》,北京:中华书局,1980年影印本,第1489页。而《维清·诗序》“奏《象》舞也”陈奂传疏谓:“《象》,文王乐,象文王之武功曰《象》。”[91]陈奂撰:《诗毛氏传疏》卷二六《周颂·维清》,《续修四库全书》,经部诗类,第70册,北京:中华书局,1980年影印本,第396页。(5)《宵雅》,“小雅”乐章。《礼记·学记》:“《宵雅》肄三,官其始也。”郑玄注:“宵之言小也;肄,习也。习《小雅》之三,谓《鹿鸣》《四牡》《皇皇者华》也。”[92]阮元校刻:《礼记正义》卷三六《学记》,北京:中华书局,1980年影印本,第1522页。(6)《雍》,《周颂》乐。《论语·八佾》云:“三家者以《雍》彻。子曰:‘相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”马融注云:“《雍》,《周颂·臣工》篇名。天子祭于宗庙,歌之以彻祭。”[93]阮元校刻:《论语注疏》卷三《八佾》,北京:中华书局,1980年影印本,第2465页。(7)《振羽》,《周颂》乐。《礼记·仲尼燕居》“客出以《雍》,彻以《振羽》”郑玄注:“《雍》《振羽》,皆乐章也。”孔颖达疏:“《振羽》即《振鹭》诗,亦乐章名也。”[94]阮元校刻:《礼记正义》卷五〇《仲尼燕居》,北京:中华书局,1980年影印本,第1614页。又《周颂·振鹭》云:“振鹭于飞,于彼西雍。”孔颖达疏云:“美威仪之人臣而助祭王庙亦得其宜也。”[95]阮元校刻:《毛诗正义》卷一九之三《周颂·振鹭》,北京:中华书局,1980年影印本,第594页。(8)《南》,南土之乐。《礼记·文王世子》“胥鼓《南》”郑玄注:“《南》,南夷之乐也。胥掌以六乐之会,正舞位。旄人教夷乐,则以鼓节之。《诗》云:‘以《雅》以《南》,以籥不僭。’”[96]阮元校刻:《礼记正义》卷二〇《文王世子》,北京:中华书局,1980年影印本,第1405页。(9)《昧》和(10)《任》,东夷之乐和南蛮之乐。《诗经·鼓钟》毛传云:“东夷之乐曰《昧》,南夷之乐曰《南》。”[97]阮元校刻:《毛诗正义》卷一三之二《小雅·钟鼓》,北京:中华书局,1980年影印本,第467页。《孝经钩命决》亦云:“东夷之乐曰《昧》,持矛助时生。南夷之乐曰《任》,持弓助时养。”[98]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成·孝经钩命决》,石家庄:河北人民出版社,1994年,第1012页。孔颖达疏《明堂位》云:“周公德广,非唯用四代之乐,亦为蛮夷所归,故赐奏蛮夷之乐于庭也。……蛮夷则唯与二方也。”[99]阮元校刻:《礼记正义》卷三一《明堂位》,北京:中华书局,1980年影印本,第1489页。(11)《万》和(12)《籥》,皆乐舞名。《礼记·檀弓下》载:“仲遂卒于垂,壬午犹绎,《万》入去《籥》。”[100]阮元校刻:《礼记正义》卷一〇《檀弓下》,北京:中华书局,1980年影印本,第1310页。春秋《三传》亦载此事。旧注说《万》是干舞,《籥》是籥舞。[101]阮元校刻:《春秋公羊传注疏》卷一五《宣公八年》,北京:中华书局,1980年影印本,第2281页。似释之以形态。不过二舞另有一面,即:《万》是商舞,《籥》则周舞。《万》,甲文中已见,为商乐无疑[102]参见王维堤著:《万舞考》,载《中华文史论丛》,1985年,第四辑,第179–194页;陈致著:《“万(萬)舞”与“庸奏”:殷人祭祀乐舞与〈诗〉中三颂》,载《中华文史论丛》,2008年,第九十二辑,第35–64页。。在春秋战国,用《万》舞者仅鲁、宋、楚、齐诸国[103]文献中所载《万》舞,仅见于侯国之域,如鲁国“考仲子之宫,将《万》焉”(《左传·隐公五年》),又“壬午,犹绎,《万》入去《籥》”(《公羊传·宣公八年》),又“将禘于襄公,《万》者二人。其众《万》于季氏”(《左传·昭公二十五年》),又楚国“楚令尹子元欲蛊文夫人,为馆于其宫侧而振《万》焉”(《庄公二十八年》),又齐国“昔者齐康公兴乐《万》,《万》人不可衣短褐,不可食糠糟”(《墨子·非乐上》);而《诗经》亦有三诗见《万》舞:《邶风·简兮》“简兮简兮,方将《万》舞”“硕人俣俣,公庭万舞”;《商颂·那》“庸鼓有斁,万舞有奕”;《鲁颂·閟宫》“万舞洋洋,孝孙有庆”。又有商乐《桑林》,亦见于宋国“宋公享晋侯于楚丘,请以《桑林》”(《左传·襄公十年》)。所有这些《万》舞和商舞,全都见于原东土的商奄等地,而非在周王畿和周王室中。,原皆商土之地,而无关于王畿和王室“周礼”用乐。“籥”舞,则“周礼”之乐。据《周礼·籥师》“籥师,掌教国之舞羽龡籥”贾公彦疏:“此籥师掌文舞,故教羽籥。若武舞,则教干戚也。”[104]阮元校刻:《周礼注疏》卷二四《春官·籥师》,北京:中华书局,1980年影印本,第801页。《礼记·文王世子》“春夏学干戈,秋冬学羽籥,皆于东序”孔颖达疏云:“籥,笛也。籥声出于中,冬则万物藏于中。‘云羽籥,籥舞,象文也。’”[105]同注[89],第1405;1404页。又“籥师学弋”郑玄注云:“籥师掌教国子舞羽吹籥。”[106]同注[89],第1405;1404页。而《小雅·宾之初筵》“籥舞笙鼓,乐既和奏”毛传云:“秉籥而舞,与笙鼓相应。”[107]阮元校刻:《毛诗正义》卷一四之三《小雅·宾之初筵》,北京:中华书局,1980年影印本,第485页。《小雅·鼓钟》:“鼓钟钦钦,鼓瑟鼓琴,笙磬同音。以雅以南,以籥不僭。”[108]阮元校刻:《毛诗正义》卷一三之二《小雅·钟鼓》,北京:中华书局,1980年影印本,第467页。同时,孔颖达还明确指出周王室籥师等乐官皆与《万》舞无涉,在《邶风·简兮序》疏中他称:“《周礼》掌舞之官有舞师、籥师、旄人、韎师也。《舞师》云‘凡野舞,则皆教之’,不教国子。下传曰‘教国子弟’,则非舞师也。籥师掌教国子舞羽吹籥,则不教《万》舞。经言‘公庭《万》舞’,则非籥师也。旄人、韎师皆教夷乐,非《万》舞,又不教国子。”[109]阮元校刻:《毛诗正义》卷二之三《邶风·简兮》,北京:中华书局,1980年影印本,第308页。可见,《籥》舞周“学政”所用,王室设“籥师”掌教,为“国子”必备之乐,故《籥》舞当周舞无疑,而并无商舞《万》,《万》亦与国子无关。籥师不教《万》舞,国子亦不习《万》舞,则清楚说明周乐中无《万》舞,而《万》亦本非周乐。故可认为,上述鲁国宣公“事大庙”而“《万》入去《籥》”混用二舞,非意在形式,而在乎其政治象征。按周礼,卿(公子遂)死,宣公当不“绎”祭。然宣公做出两个异常的举动:一是“犹绎”;二是“《万》入去《籥》”。《公羊传》说此举针对的是公子遂:“仲遂卒于垂。仲遂者何?公子遂也。何以不称公子?贬。曷为贬?为弑子赤贬。”[110]同注 [101],第2280页。这里一连问了三个“为什么”,鲁国卿之死,被如此低调处理,使其销声匿迹,本已令人费解,然宣公却继以“绎祭”,还做出匪夷所思的“《万》入去《籥》”之举。这其中隐含了两层意思:“遂死而绎”,贬其国卿地位并羞辱之,也是对其公子(国子)地位的否定;而“入《万》去《籥》”,则去除其姬周符码,从族属上否定,暗示剥夺其姬周身份,将其剔除姬周族群之列(国子本不习《万》舞商乐)。所以,《谷梁传》显白地说:“此公子也,其曰仲,何也?疏之也。何为疏之也?是不卒者也。不疏,则无用见其不卒也。”[111]阮元校刻:《春秋谷梁传注疏》卷一二《宣公八年》,北京:中华书局,1980年影印本,第2413页。“疏”,即疏离、洗涤、清除之义。孔子闻其事后对其非礼行为提出严厉的批评:“‘仲遂卒于垂,壬午犹绎,《万》入去《籥》’,仲尼曰:‘非礼也,卿卒不绎。’”[112]同注 [100]。这也意味着,孔子明确表明周礼用商乐即是“非礼”之举。我们知道,《公羊》《谷梁》二传之可贵在于它们能阐发《春秋》的微言大义,而孔子也是从“复礼”的立场发声的。由此可以说,《公羊》《谷梁》二传从另一角度揭示了《万》舞为商舞这一历史的性质。

总体看,《礼记》所录“周乐”乐名,亦“六乐”和“诗乐”两类。“六乐”中不见《云门》《大濩》二舞,而另有《武宿夜》《象》《籥》《万》4乐。“诗乐”则有《周颂》之《清庙》《肆夏》《勺》3部,《小雅》之《宵雅》1部,及《召南》之《采》《采繁》《驺虞》3部,余有逸诗之《采荠》《貍首》2部。由此可见,《礼记》所见“周乐”之乐名,亦主以姬周人之乐。此外,“六乐”独无商乐《大濩》亦值得关注,而商乐《万》则是以“非礼”的方式出现和提到的,当不在西周“礼乐制度”的“周乐”之列。

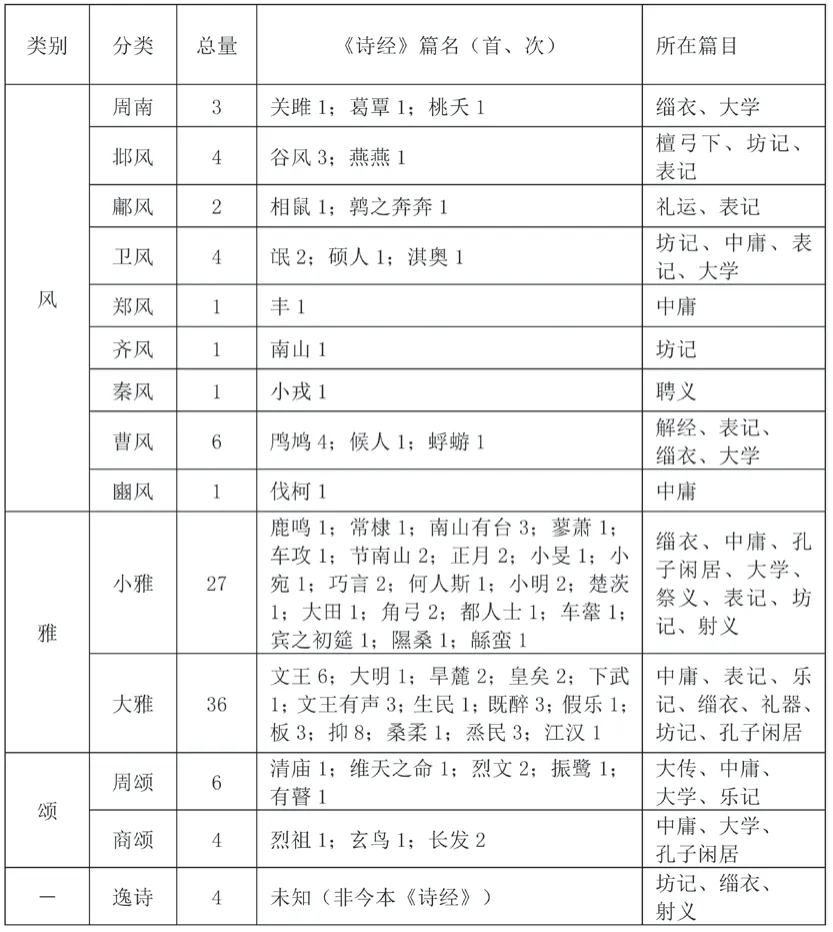

再看《礼记》引《诗》,所录凡100见,包括风、雅、颂三体:引《风》诗23首(次),有周南、邶、鄘、卫、郑、齐、秦、曹、豳九国风诗;引《雅》诗63首(次),有《小雅》27首(次),《大雅》36首(次);引《颂》诗10首(次):有《周颂》6首(次),《商颂》4首(次)。另有引逸诗4首。“引诗”所出《诗经》篇名和所出《礼记》篇目情形如下。(见表6)

表6

据上表,《礼记》“引诗”100首(次)。总体看,此“引诗”最多者为《雅》诗(《大雅》更多于《小雅》),其次《风》诗,再次《颂》诗,末为逸诗;见于《礼记》49篇中之15篇:《檀弓下》《礼运》《礼器》《大传》《乐记》《祭义》《经解》《孔子闲居》《坊记》《中庸》《表记》《缁衣》《大学》《射义》《聘义》。“引诗”(首、次)最多之前5篇依次是:《缁衣》(22)、《表记》(18)、《中庸》(17)、《坊记》(14)和《大学》(12)。余诸篇引诗除《孔子闲居》(4)、《乐记》(3)、《祭义》(2)、《射义》(2)外,所剩6篇皆各1首。《礼记》所引“诗句”无“诗篇”名[113]作者按:上表所见“篇名”,只是笔者查实后为阅读和研究方便所加,而个别地方不乏亦有异文的情形。,重在断章取“义”[114]春秋时期,“诗乐”之“断章取义”已是比较流行的一种现象了,如《左传·襄公二十八年》就说:“赋诗断章,余取所求焉。”。

对照《礼记》中的“乐名”与“引诗”,知这两种涉乐资料“语境”有别。凡录“乐名”者,通常伴有仪式用乐的情形,而“引诗”则不然。试观前者文例:

《礼记·文王世子》:“天子视学,大昕鼓征,所以警众也。众至,然后天子至,乃命有司行事,兴秩节,祭先师先圣焉……始之养也。适东序……反,登歌《清庙》……下管《象》,舞《大武》,大合众以事,达有神,兴有德也。”[115]同注[89]。

《祭统》:“大尝禘,升歌《清庙》,下而管《象》,朱干玉戚以舞《大武》,八佾以舞《大夏》,此天子之乐也。”[116]同注[87],第1607页。

《仲尼燕居》:“两君相见,揖让而入门,入门而县兴,揖让而升堂,升堂而乐阕,下管《象》《武》,夏籥序兴,陈其荐俎,序其礼乐,备其百官。如此而后,君子知仁焉。行中规,还中矩,和鸾中《采齐》,客出以《雍》,彻以《振羽》,是故君子无物而不在礼矣。入门而金作,示情也。升歌《清庙》,示德也。下而管《象》,示事也。是故古之君子,不必亲相与言也,以礼乐相示而已。”[117]同注[94]。

此处“乐名”皆伴有仪式活动,也就是说,这些“乐名”体现的是“周乐”在具体仪式中使用的情况,皆以“礼仪”为中心。

而引《诗》情况有不同。引《诗》时的具体语境,基本与“礼典”或仪式无关。其所引“辞句”关注的是其现实隐喻而非“礼典”活动本身,且为“说理”之用,重“辞章”之“义理”。试观以下用例:

《檀弓下》:“阳门之介夫死,司城子罕入而哭之哀。晋人之觇宋者,反报于晋侯曰:‘阳门之介夫死,而子罕哭之哀,而民说,殆不可伐也。’孔子闻之曰:‘善哉觇国乎!《诗》云:凡民有丧,扶服救之。虽微晋而已,天下其孰能当之。’”[118]同注 [100],第1315页。

《坊记》:“子云:‘利禄,先死者而后生者,则民不偝;先亡者而后存者,则民可以托。’《诗》云:‘先君之思,以畜寡人。’以此坊民,民犹偝死而号无告。”[119]阮元校刻:《礼记正义》卷五一《坊记》,北京:中华书局,1980年影印本,第1619页。

《中庸》:“子曰:‘道不远人。人之为道而远人,不可以为道。’《诗》云:‘伐柯伐柯,其则不远。’执柯以伐柯,睨而视之,犹以为远。故君子以人治人,改而止。忠恕违道不远,施诸己而不愿,亦勿施于人。”[120]阮元校刻:《礼记正义》卷五二《中庸》,北京:中华书局,1980年影印本,第1627页。

由此可知,引《诗》皆为“说理”之用,主要出现在无仪式背景的说理场合,以诗之“辞义”来增强其说理分量,故焦点不在仪式“音声”,而在文辞之“义理”。《礼记》中,《缁衣》《表记》《中庸》《坊记》《大学》5篇“引诗”的总量高达全部“引诗”的八成,其典型句式是:“子曰-诗曰”,即孔子言说在先,引《诗》辞句在后,重“辞章-义理”义,而非“仪式-乐章”的礼仪本身。可见,“乐名”与“引诗”这两种用乐的现象完全不同,分别对应于不同的“礼仪”活动,不可同日而语。“引诗”的出现,或当为周代“礼乐”仪典中“乐”“仪”分离后出现的一种“礼乐”现象。

需再提及的是,《礼记》中有“乐名”者13篇,有引《诗》者16篇,二者同见于一篇的情况不多,仅《礼器》《乐记》《射义》和《檀弓下》四篇,所涉“引诗”亦不多,仅7首。分析此四篇可知,前三篇“引诗”皆引《雅》诗和《颂》诗[121]具体为:《礼器》引《大雅·文王有声》1首;《乐记》引《大雅》之《皇矣》《板》和《周颂·有瞽》3首;《射义》为《小雅·宾之初筵》1首(另有逸诗1首)。。《雅》诗和《颂》诗本“礼仪”之乐,而此时则已无关于仪式。如《礼器》:“礼,时为大,顺次之,体次之,宜次之,称次之。尧授舜,舜授禹,汤放桀,武王伐纣,时也。《诗》云:‘匪革其犹,聿追来孝。’(《大雅·文王有声》)”[122]阮元校刻:《礼记正义》卷二三《礼器》,北京:中华书局,1980年影印本,第1431页。又如《乐记》:“子夏对曰:……德音之谓乐。《诗》云:‘莫其德音,其德克明。克明克类,克长克君,王此大邦……’(《大雅·皇矣》)此之谓也。”[123]阮元校刻:《礼记正义》卷三九《乐记》,北京:中华书局,1980年影印本,第1540页。而同时,此三篇所载“乐名”包括《夏》《武》(“六乐”类)和《采》《采繁》(“诗乐”类)[124]具体为:《礼器》之《肆夏》1部;《乐记》之《南风》《大章》《咸池》《韶》《夏》《武》《貍首》《驺虞》8部,以及《射义》之《驺虞》《貍首》《采》和《采繁》4部。。必须指出的是,尽管这些原本为仪式之用乐,但在此文本语境中则已远离仪式操演,而重在义理了。如《礼器》:“一献质,三献文,五献察,七献神。大飨,其王事与?三牲、鱼、腊,四海九州之美味也……其出也,《肆夏》而送之,盖重礼也。”[125]阮元校刻:《礼记正义》卷二四《礼器》,北京:中华书局,1980年影印本,第1442页。又《射义》:“《驺虞》者,乐官备也,《狸首》者,乐会时也;《采》者,乐循法也;《采繁》者,乐不失职也。”[126]阮元校刻:《礼记正义》卷六二《射义》,北京:中华书局,1980年影印本,第1686、1687页。另一篇《檀弓下》,所引《邶风·谷风》1首,直接为“子曰-诗曰”典型句式,更无仪式的语境。其云:“孔子闻之曰:‘善哉觇国乎!《诗》云:凡民有丧,扶服救之。虽微晋而已,天下其孰能当之。’”[127]同注 [100],第1315页。由此可知,“乐名”、引《诗》同见一篇的这四篇,虽录有“乐名”,但其实已无仪式语境,而同于引《诗》,皆强调其义,重在释乐之意义了。从性质看,此四篇因无仪式性,故仍可划归于强调意义的引《诗》的这一类。除此四篇外,《礼记》其余有涉乐文字的各篇,或只录“乐名”,或只有“引诗”,互不叠交;载录“乐名”的9篇无“引诗”,“语境”同仪式有关;而载录“引诗”的其他12篇则无“乐名”,语境亦与“仪式”无关,尤多“子曰-诗曰”之典型句式。可谓二者泾渭分明,似两股道上跑的车,各行其道。“引诗”类中有“子曰”一语表明,其文所载乐事及其语境的时限范围,最早也只能是在春秋中晚期。反过来,记录“乐名”而无“子曰-诗曰”的篇章,所记乐事的时间或早于有“子曰-诗曰”的篇章,甚至可能反映的是西周时的状况。上文提到的“乐名”、引《诗》同见一篇的这四篇,亦当为晚出之作,从与仪式无关的情况看,即是出自于“乐”“仪”分离后的“礼乐”现象。就此看,《礼记》文本中有关“周乐”的资料,仍然可视之为与仪式有关的“乐名”和与仪式无关的“引诗”这两大类。

以此看来,《礼记》49篇的涉“乐”文字,其实隐含了“乐名”和“引诗”的两种用乐系统,它们分别对应两种意义上的“礼乐”活动,或亦联系着前后两个不同的“礼乐”历史阶段:前者依存于西周礼乐仪式的操演活动,而后者则为春秋已降“礼乐崩坏”以来出现的“乐-仪”分离且强调义理的说理活动。也可以认为:最晚在春秋早中期,西周“礼乐”出现了一种“乐”“仪”疏离的新情况以及相应的“以乐说理”的新的礼乐活动。其后,随着孔子“删诗”、教育和文化下移、“诗文本”流传以及将“诗乐”用于教育活动等新起现象的出现,反过来它们又加速促成着“诗乐”与仪式的分离。尤其“诗文本”在仪式外的教育天地和诸侯国外交中被大量使用,则有了无“仪式”背景的“引诗”活动和以“仪式”为背景的用“乐”活动这两种礼仪活动同时并存的历史事实。而专讲“义理”的无仪式之乐尤其是如“子曰-诗曰”这类经典的句式也被记录在像今本《礼记》(《周礼》《仪礼》无)一类的历史文献的相关篇章中了。

(未完待续)