跨界族群与音乐认同

——老挝优勉瑶婚俗仪式音乐的身份问题研究

2021-06-21赵书峰

○ 赵书峰

当下,中国民族音乐学界关于老挝瑶族的研究成果不多,据笔者统计主要有赵塔里木主持的国家社科基金艺术学重点项目《澜沧江——湄公河流域跨界民族音乐文化实录》,针对老挝琅南塔瑶族给予的音乐民族志书写。其次是笔者的《老挝优勉瑶婚俗音乐田野考察与初步研究》①参见赵书峰:《老挝优勉瑶婚俗音乐田野考察与初步研究》,《中国音乐学》,2020年,第1期。一文,主要是对老挝境内琅南塔、琅勃拉邦、沙耶武里、博胶等省的优勉瑶传统婚俗仪式音乐展开的一次较为全面的田野考察工作,该文不但有田野民族志个案描述,而且针对中、老瑶族婚俗仪式音乐展开了初步的分析与比较研究。当下,在国家大力提倡中华文明与世界文明的互动问题研究的背景下,笔者认为,目前学界要加强中国与东南亚瑶族跨界族群传统音乐的比较研究工作,为此本文主要以老挝优勉瑶婚俗仪式音乐为考察个案,针对其中、老跨界族群与音乐认同问题,结合全面具体的实地田野材料展开初步的分析与研究。

一、老挝历史与族群构成概述

老挝是中南半岛区域的内陆国家,其国土总面积23.68万平方公里。北部与中国接壤,南部相邻柬埔寨,东面大部分国土与越南毗邻,西北相邻缅甸,西南毗连泰国。据学者研究,从公元初到14世纪中叶,老挝长期受到高棉诸王朝的控制之下,直到1353年,法昂(Fa Ngum)建立澜沧王国,老挝正式成为一个统一的王国。②参见梁志明等主编:《东南亚古代史》,北京:北京大学出版社,2013年。法昂建立澜沧王国之后,通过一系列武力征服与分封诸侯的手段实现对国土的管辖与治理。澜沧王国北部与中国接壤,元、明、清以来,中国中央王朝与老挝建立了密切的双边关系,在老挝设立了“宣慰司”。如明代严从简所撰《殊域周咨录》记载:“麓川、缅甸、车里、老挝、八百皆内附,准为宣慰司。”③[明]严从简著:《殊域周咨录》卷九,余思黎点校,北京:中华书局,1993年,第326页。“明代老挝共有34次遣使中国。”④申旭著:《老挝史》,昆明:云南大学出版社、云南人民出版社,2011年,第113页。其次,南传佛教为老挝国家宗教,信众占老挝国民总人数的65%,是老龙族、老听族等族群的传统宗教。与上述族群宗教信仰不同,老挝瑶族的宗教信仰以多神信仰与道教信仰为主。老挝瑶族主要分为说勉语的优勉瑶与说金门方言的蓝靛瑶两个族群。

据现有中国史料所知,老挝建国实自公元14世纪始。14世纪以前,老挝地方仍为真腊国所控制,是真腊国争夺邻国的军事基地。老挝建国以来,也受强大的邻国如越南、缅甸、暹罗的侵伐,直至1893年被法帝国主义者置为保护国为止,长期被侵略。⑤参见张凤岐著:《老挝简史》,昆明:云南民族学院民族研究所,1980年。在今天老挝的土地上生活着86个大小不同的民族,根据这些民族的语言、风俗习惯以及居住地区,人们通常把它们分为老听、老龙、老松三大族系。⑥参见景振国主编:《中国古籍中有关老挝资料汇编》,郑州:中州古籍出版社,1985年。老龙族主要是以傣族为主体的族群,被称为“平原谷地的老挝人”;老听族主要是以克木人为代表的族群,被称为“丘陵高原的老挝人”;老松族主要包括苗族、瑶族(包括优勉瑶、蓝靛瑶)、阿卡人等族群。作为老松族代表族群之一的苗族,人数较多,在老挝近代国家政治、历史发展过程中影响较深。老松族意思为“高山地区的老挝人”⑦参见景振国主编:《中国古籍中有关老挝资料汇编》,郑州:中州古籍出版社,1985年。,其中,老龙族的文化和生产水平较高,老龙族的文化,是老挝各民族文化的代表,也是老挝古老、悠久、丰富和发展程度较高的文化,对过去和以后老挝文化的发展有着决定性的作用。⑧参见景振国主编:《中国古籍中有关老挝资料汇编》,郑州:中州古籍出版社,1985年。同时尤其是老挝与中国的临界,造成很多同源族群在两个国家居住,形成了典型的中、老跨界族群分布状态,从而为老挝国家的“文化混杂性”⑨“文化混杂性”是由于全球文化流动与后殖民文化语境中族群离散而产物的。参见〔澳〕克里斯·巴克、艾玛·简:《文化研究:理论与实践》,罗世宏译,台北:台北五南图书出版公司,2008年。提供了重要的前提。老挝优勉瑶就是这种跨界族群系统中的一个典型代表,其目前主要分布于琅南塔省、琅勃拉邦省、沙耶武里省、博胶省等地的坪坝与偏远山区。

众所周知,老挝优勉瑶音乐与苗族音乐一样在东南亚国家(越、老、缅、泰)的迁徙是中国少数民族传统文化海外传承与传播的主要部分之一。优勉瑶音乐的海外传播既有中国说“勉语”的过山瑶音乐的“濡化”现象,又有老挝以老龙族为代表的主流乐舞文化的“在地化”影响,尤其后者更加明显。尤其自宋至明清以来,瑶族开始大规模地陆续从梅山文化核心区(湖南新化、安化县)不断向从中国湖南、广西、广东、云南等省迁徙到越南、老挝、泰国、缅甸一直到欧美国家,这多条族群迁徙路线,不但是瑶族传统婚俗仪式乐舞文化“在地化”的过程,而且也是其作为中华优秀传统文化海外传承与传播过程中互动与交流的一条重要的文化通道。优勉瑶在长期游耕狩猎的传统生活中,既稳固地保留其传统文化的核心系统(如语言、瑶传道教等等),同时在进入诸如老挝、泰国等东南亚国家之后,由于其长期处于族群离散状态,在受到老挝主流传统与当代文化的强势渗透与影响下,致使优勉瑶传统婚俗音乐出现涵化现象。由此也给其音乐文化的表征带来强烈的身份诉求,并导致在日常生活与宗教的神圣性仪式音乐方面彰显鲜明的族群认同、祖先认同,以及强烈的中华优秀传统文化认同。

二、老挝优勉瑶传统婚俗音乐的“在地化”与跨族群互文性建构

“在地化”过程就是文化传播到一个区域之后,为了生存与发展的需要,在经过文化碰撞、文化协商与文化妥协等系列过程中,必须要对母文化进行加工与改造,既要保存自我文化的核心特性,又要吸收当地主流文化或区域性文化,借以得到当地区域性乐舞文化的接受与认同,即勉瑶传统音乐文化传播到老挝国家后,在主流文化强大冲击下导致了优勉瑶传统婚俗仪式音乐“在地化”过程。老挝优勉瑶为了自身的生存策略,需要接受与认同老挝国家“大传统”文化,这不但是一种文化的采借与改造行为,同时也是其在老挝国家政治、社会、文化语境中的一种生活艺术策略。因为只有实现对老挝主流文化的主观认同,才能在老挝主流社会、政治、历史语境中赢得自我文化的生存与繁衍,所以老挝优勉瑶婚俗音乐的“在地化”过程就是基于勉瑶核心母体文化基础,吸收与借鉴了老龙族文化、当代欧美、泰国流行音乐文化元素后的传承与创新。当然,优勉瑶婚俗音乐“在地化”的深层原因主要涉及到后殖民文化语境中的文化霸权背景下的一种文化协商、文化妥协的产物。因为其音乐的“在地化”前提是对于流入地主流或区域文化的主观认同,而“在地化”的结局就是涉及到音乐的文化涵化导致的音乐变迁或此背景下形成的身份重建,所以“在地化”语境逐渐形成了老挝优勉瑶婚俗仪式音乐的“老挝化”特征,即以瑶族文化为主体,将老龙族文化、泰国流行文化等进行拼贴与杂糅,借以实现对其婚俗音乐的创新与改造。

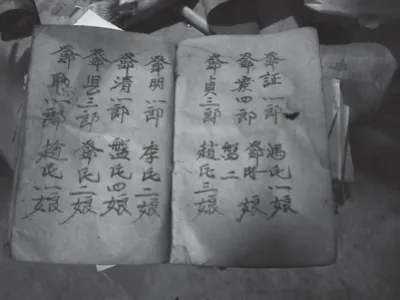

总之,老挝优勉瑶婚俗音乐的“在地化”主要特征是:当优勉瑶传统婚俗进入到老挝主流社会与文化结构系统中之后,在不断的文化互动、交流与博弈中,以及文化协商的背景下,在保留其传统的核心部分(神圣性仪式环节)的同时,在仪式框架的世俗性部分大量吸收老挝、泰国乐舞文化,形成了当下老挝优勉瑶婚俗音乐文化的“在地化”现象,即婚俗仪式音乐内容主要包括勉瑶民歌、神圣性的“请神”仪式(“请家先神”)、老龙族传统乐舞(“喃旺舞”,又称“圆圈舞”)、泰国与欧美流行音乐等等。它既有勉瑶的传统,又有移入地主流文化传统(老龙族文化),以及全球化语境中传播的流行音乐文化元素,以上这些多是跨族群、跨文化互动交融后,并在改变其音乐的用乐场景后的一种文化重建的产物。比如婚俗仪式中的“请家先神”(见图1)以及瑶歌,别具老挝特色的音乐与舞蹈的使用。(见图2)笔者认为,老挝优勉瑶婚俗音乐的变迁现象就是其传统文化的“在地化”过程,这与中国过山瑶婚俗仪式文化的变迁现象完全不同。因为,前者是族群跨界迁徙语境下的一种音乐文化重建,后者则是基于中国传统文化语境中的土著族群的文化变迁产物。同时看出,老挝优勉瑶婚俗仪式音乐的“在地化”与跨族群、跨文化之间的重构现象与其音乐的世俗性特征与开放的文化特性密切相关,这与优勉瑶神圣性、封闭性的传统宗教信仰特征有很大区别。

图1 老挝芒新县优勉瑶请 神仪式用的“家先单”(2018年2月拍摄)

图2 老挝优勉瑶婚俗仪式中的“圆圈舞” (2018年2月拍摄)

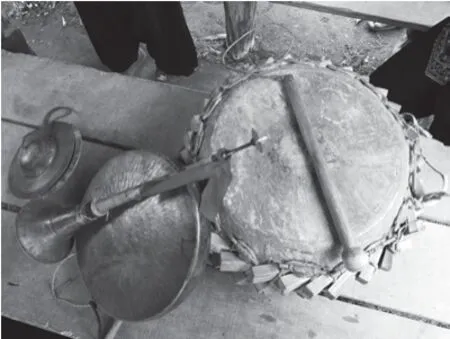

其次,老挝优勉瑶婚俗仪式音乐的“在地化”过程同时也形成了以老龙族为代表的老挝主流文化与勉瑶婚俗音乐文化互动与交融后的一种“互文性”⑩“互文性”(又称“文本间性”),法国当代文艺理论家克里斯蒂娃认为,任何文本都是引语的镶嵌品构成的,任何文本都是对另一文本的吸收和改编。参见王瑾:《互文性》,桂林:广西师范大学出版社,2005年。建构。主要体现在以下两个方面:其一,婚礼举办人的族性是以优勉瑶为主体性。从婚俗仪式交流用语、族群身份、服饰等等彰显出鲜明的勉瑶传统文化符号特征;其二,婚俗仪式乐舞音声的主体性是老龙族、泰国文化。从仪式中的流行乐舞特性,到表演者与舞蹈参与者的族群身份构成来看,多是优勉瑶与老龙族、老听族等族性的互文建构,即优勉瑶婚俗仪式参与者与婚俗音乐主体建构者体现出跨族群性身份的互文建构。换言之,老挝优勉瑶婚俗音乐与表演者的主体为老龙族文化特性,但是婚俗仪式的主要参与者还是勉瑶的身份表征,所以,老挝优勉瑶与中国勉瑶婚俗音乐的根本不同就是:前者的主体性与族性建构在逐渐模糊与消解,后者作为仪式与乐舞的互动者的族性身份的主体性仍在保持与传承。同时看出,老挝优勉瑶婚俗仪式乐舞表演者与参与者族性的多维建构,隐喻了其婚俗仪式音乐从封闭性的自我传承方式逐渐向开放、包容的仪式表演语境的多维建构格局发展。因为,早期的优勉瑶婚俗与中国过山瑶基本相同,多是以传统的诸如“拜堂”“坐歌堂”(见图3)的方式举办,而且仪式参与者多是勉瑶。如今老挝优勉瑶婚俗仪式音乐表演文本的建构逐渐发展成为勉瑶传统、老龙族传统、泰国流行乐舞的互文建构,虽然其传统的婚俗音乐(乐器)还在民间偶有流传(见图4),但是其用乐语境基本消失,所以当下老挝优勉瑶婚俗乐舞的主体性已经逐渐被老挝主流文化所涵化。总之,当下老挝优勉瑶婚俗仪式音乐特征,既体现出对其族群传统音乐文化的承袭,又表征出其在与老挝主流文化互动、交融语境中的“在地化”特点,同时也折射出其仪式音乐表演文本所具有的优勉瑶与老龙族传统乐舞文化的跨族群互文建构特征,即由于“在地化”过程导致老挝优勉瑶婚俗仪式音乐文本呈现出一种鲜明的“文化混杂性”表征。

图3 湖南新田瑶族“坐歌堂”仪式展演(2018年11月拍摄)

图4 老挝琅南塔优勉瑶传统婚俗中的乐器(2018年2月拍摄)

三、后殖民文化与老挝优勉瑶婚俗音乐的身份重构

据笔者在老挝长期田野考察得知,老挝优勉瑶与中国勉瑶支系(如过山瑶)虽然具有相同的语言、民俗、宗教等文化特征,但是由于老挝国家长期处于法国殖民语境中,致使其优勉瑶在日常生活、民俗仪式中产生了强烈的寻求差异性的族群身份认同,尤其在与来自祖先国度的中国勉瑶文化互动过程中,其文化身份表达出强烈的祖先认同(如追寻瑶族祖先居住的“千家峒”遗址)与中国传统文化认同。因为,老挝优勉瑶人都知道自己的祖辈来自于中国的湖南、广东、广西、云南等省。⑪这些信息多出现在老挝琅南塔、沙耶武里、博胶、琅勃拉邦等多地优勉瑶人保存的系列“祖坟图”与仪式经书中。由于社会、历史、政治、战争等诸多原因,从明清时期开始,中国勉瑶开始处于一个大规模不断迁徙的过程中,导致优勉瑶族群在与老挝其他族群(老龙族、老听族等)、泰国文化的互动交流背景中,更加表达出其强烈的族群认同、祖先认同。因此看出,老挝国家长期的殖民地经历,不但是对老挝主体族群老龙族传统文化的一种涵化,同时对于相对弱小的亚文化族群(比如老松族系统)——优勉瑶传统音乐文化的影响也是普遍性的,给老挝优勉瑶传统乐舞文化的发展与传承带来诸多严重冲击。比如,在老挝北部琅南塔省优勉瑶村寨中基督教文化传播态势较为突出,给这里的优勉瑶婚俗音乐文化的传承与传播带来深刻影响。如笔者于2018年2月考察得知,老挝琅南塔省帕卡村(Pakha)、芒新县的南迈(Nammy)、普登坦(Phoudonthan)等村寨的优勉瑶婚俗音乐加入了部分基督教仪式与音乐的元素。所以,老挝优勉瑶婚俗音乐文化呈现出鲜明的跨文化与跨族群音乐文化的身份重构特征,这种现象正是“后殖民文化”⑫后殖民理论主要指的是文化理论和文学批评。后殖民话语批评更为侧重于分析新形势下的帝国主义文化侵略、宗主国与殖民地的关系、第三世界的精英知识分子的文化角色和政治参与、关于种族/文化/历史的“他者”的表述,揭露西方形而上学话语的局限性。参见张京媛主编:《后殖民理论与文化批评》,北京:北京大学出版社,1999年。语境的综合影响所致的。

其次,老挝优勉瑶传统音乐的身份表达是其在长期的族群跨界迁徙语境中,受到欧美殖民文化霸权控制下的旨在强烈寻求差异性身份认同的一种符号表征。因为,“离散族群的身份认同,在(并且借由)文化权力中建构出来”⑬〔澳〕克里斯·巴克、艾玛·简:《文化研究:理论与实践》,罗世宏译,台北:台北五南图书出版公司,2008年,第189页。。有学者研究认为,法国殖民者的另一个基本政策,就是在文化上同化老挝人民,在法国统治的60多年,老挝的这种文化衰落,连老挝的文字语言也遭到了歧视,为了培养老挝学生的亲法思想,法国殖民当局规定中小学课程必须全部用法语讲授,在法国殖民地期间,老挝学校里的老挝语教学基本上处于停顿状态。法国殖民当局还规定,老挝公务员在公务活动中只准讲法语,法语成为老挝的官方语言。⑭参见郝勇、黄勇、覃海伦编著:《老挝概论》,广州:世界图书出版公司,2012年。所以,老挝由于长期受到法国的殖民经历,全面破坏了包括优勉瑶在内的老挝传统婚俗音乐文化的传播与传承。因此,与中国勉瑶(如过山瑶)相比,老挝优勉瑶的后殖民经历,对其传统音乐文化的发展与传承带来诸多不利影响,阻碍了其传统音乐的“传承链”,尤其是年轻人对于西方文化的迷恋,与老挝长期的殖民地经历密不可分。特别是基督教以及欧、美流行音乐文化对于优勉瑶民俗仪式信仰与审美观念的渗透,导致老挝优勉瑶婚俗音乐文化的“传承链”遭到破坏。同时,老挝优勉瑶与中国勉瑶最大的不同就是:他们真正经历了法国政治、经济、社会等文化殖民,和老挝其他族群一样生活在后殖民文化语境中。特别是优勉瑶作为离散族群进入老挝之后,在老挝后殖民文化与其主流社会与文化的包围下,造成优勉瑶传统音乐文化的生存空间逐渐被挤压,为了延续其文化的传播与传承,必须吸收与借鉴老挝主流文化来改造自己的传统,进而形成老挝瑶族婚俗仪式音乐的重建过程。因为,“身份不是由血统所决定的,而是社会和文化的结果。后殖民主体必须不断地重新定位,寻找自己的位置。种族、阶级、性别、地理位置影响‘身份’的形成,具体的历史过程、特定的社会、文化、政治语境对‘身份’和‘认同’起着决定性的作用”⑮张京媛主编:《后殖民理论与文化批评》,北京:北京大学出版社,1999年,第6页。。所以,笔者认为,老挝优勉瑶具有的后殖民文化经历,部分地解构了瑶族传统文化系统,除了神圣性的民间信仰体系还部分保留之外,世俗性的传统甚至正在走向被老龙族文化同化的境地。因为,与中国勉瑶相比,除了民族服饰、语言之外,在实际的婚俗仪式与音乐方面基本变成了“老挝化”(“老龙族化”),虽有部分传统乐器(见图5)和婚俗中的唢呐曲牌音乐零星地存留于民间,但是在当下老挝优勉瑶婚礼仪式中基本不用,其礼乐功能基本失去,取而代之的是民间传承人偶时的自娱自乐。当下的老挝瑶族婚俗仪式多是老龙族传统乐舞、泰国流行音乐的表演与集体性舞蹈的一种即兴狂欢。因为,“在殖民主义的权力结构里,被殖民者本身的文化特性、民族意识受到压制,导致‘文化原质失真’。当地居民和精英知识分子认同于殖民者的文化,当他们看待自己本土的各种文化现象时往往不自觉地套用殖民者审视和评定事物的标准与理论。……被殖民者在复制殖民者文化语言时,往往掺入本土异质,有意无意地使殖民者文化变质走样,因而丧失其正统权威性”⑯同注⑮,第7页。。所以,正是由于老挝优勉瑶长期的殖民地经历及其主流文化的强势压迫,包括优勉瑶在内的老挝其他族群为了族群生息繁衍与文化传统的承袭,不得不在面临族群文化认同与殖民地文化认同方面选择妥协,转而更多地接受殖民与主流文化认同,当然这显然是一种“逃避统治的艺术”,所以,后殖民文化进一步催生了老挝优勉瑶传统文化结构系统的涵化与变迁,也是导致其婚俗音乐与认同重建的主要原因之一。

图5 老挝博胶省纳木洞(NamDong)优勉瑶村寨婚俗乐器(2018年2月拍摄)

四、老挝优勉瑶婚俗音乐文化的身份重建

老挝优勉瑶婚俗仪式音乐的当下发展样态,体现出其在老挝国家语境中长期的社会历史变迁过程,并在逐步吸收与借鉴他者文化的基础上进行改造、创新进而发明出的一种新的文化“传统”。首先,传统的优勉瑶婚俗音乐与中国勉瑶基本相同,整个仪式不但有“送亲”中的〔祛煞〕⑰在新娘离开自家门时的仪式,称之为“拦门出”。,还有“接亲”仪式中〔挡煞〕⑱新娘进入男方家正屋门时的仪式,称之为“拦门进”。仪式,以及整个仪式中最为核心,而且持续时间最长的〔拜堂〕环节。其次,传统的优勉瑶婚俗仪式的唢呐曲牌非常丰富,每个环节都有与之对应的唢呐曲牌作为仪式象征隐喻。如今老挝优勉瑶婚俗仪式乐舞多是基于自身文化传统基础上的,对于老龙族、泰国传统与流行乐舞文化借鉴与吸收后,是优勉瑶民间艺人与仪式参与者的一种发明与创造。所以,笔者认为,老挝优勉瑶婚俗仪式音乐文本的重建现象是一种“传统的发明”。因为,任何传统音乐文化的身份都不是固定不变的,而是随着社会、生活、政治语境中的综合变迁,为了适应其族群传统文化的生存与发展,必须对其传统音乐文化的身份进行重构,或者是在其长期的社会、历史发展变迁语境中的持续性的身份建构。所以,老挝优勉瑶婚俗仪式音乐文本的重建现象也是属于上述情况。即随着优勉瑶迁徙到老挝之后,其携带的传统文化“主题”长期与老挝主流的社会、政治、文化的互动与交融之后形成的一种“涵化”(“在地化”)现象,进而随着长期的历史积淀,形成了老挝优勉瑶的一种新的乐舞“传统”。因为,在当下的老挝优勉瑶婚礼中不但延传了瑶族的部分文化“主题”⑲或称为“传承链”,即婚礼前的具有鬼教或道教仪式性质的“请家先神”。,同时优勉瑶文化与老挝主流文化互动后在经过长期的历史积淀过程中,被整个老挝优勉瑶社会普遍认同,由此形成当下的优勉瑶婚俗音乐成为了老龙族乐舞文化的集中呈现,因此我们看到的目前老挝优勉瑶婚俗仪式与音乐身份的转换与其传统婚俗音乐相比,其实就是一种发明的“传统”。⑳同注①。正如英国后现代主义与文化全球化研究的著名学者迈克·费瑟斯通认为,我们不应把仪式和庆典被发明的事实当作是凭空被创造出来的:它们借用了具有某种合理性的传统和族群文化。㉑参见〔英〕迈克·费瑟斯通著:《消解文化——全球化、后现代主义与认同》,杨渝东译,北京:北京大学出版社,2009年,第131页。同时,笔者认为,老挝优勉瑶婚俗仪式音乐中神圣性的“请家先神”以及用勉语瑶歌表达对婚礼的祝福等环节,其实就是保持了与优勉瑶传统文化历史的连续性(“传承链”),或称为族群文化认同。勉瑶传统的婚俗仪式音乐与老挝主流文化、周围族群文化的互动与交融的过程(“变体链”),导致对老挝主流文化或区域音乐文化的认同。这种音乐的“在地化”是随着长期的社会与历史积淀,在老挝优勉瑶的传统生活中逐渐被接纳,进而形成一种普遍的审美共识或“惯习”(“时间链”),或称为优勉瑶传统的异化认同。所以,当下老挝优勉瑶婚俗仪式音乐正是具备了“传承链”“变体链”“时间链”三种文化元素,并且它们之间形成了一种表演文本与文化认同的互文关系,由此构成了老挝优勉瑶婚俗文化传统的发明与其世俗文化的重建。当然这种新的文化“传统”也是族群之间文化涵化背后导致的音乐变迁现象,且鲜明地体现出“传统的发明与本土音乐文化的重建”过程,这种文化样态的深刻变迁,折射出少数民族音乐文化在其过往的发展历程中文化的“变体链”“时间链”的两维叠构特性。

总之,老挝优勉瑶婚礼仪式音乐不但延续了其传统文化的传承“主题”(如传统瑶歌),而且吸收了老龙族乐舞(老龙族传统情歌、圆圈舞)与泰国流行乐舞文化的传统,这种婚俗仪式变迁是经过了长期的族群内部认同之后的新的文化型塑,由此形成一种社会历史积淀。比如,当下老挝优勉瑶普遍盛行的“结小婚”㉒老挝瑶族“结小婚”仪式就是与老龙族传统婚俗仪式相似,婚俗仪式较为单一。“结大婚”仪式就是按照瑶族传统习俗举办,如今已经在老挝优勉瑶传统社会结构中基本消失。仪式,就是老挝优勉瑶在与其国家主流文化互动、交流融合后形成的新的文化“传统”。优勉瑶传统婚俗在老挝文化的“大传统”的冲击下,形成了一种新的音乐文化认同,并导致其传统音乐文化发生变迁现象。因为,文化身份是“可移置的”(displaceable),它始终处于建构和发展的过程之中。霍米·巴巴指出,文化认同的问题绝不是对一种先在的身份确认,也绝不是一种自我实现的预言,它总是一种身份形象的生产,和在接受这一形象中的主体的改造。㉓参见汪安民主编:《身体的文化政治学》,开封:河南大学出版社,2004年。所以,正是这样的重建过程才导致优勉瑶古老的婚俗仪式音乐正在走向逐步消失的境地。因此笔者认为,老挝优勉瑶婚俗音乐文本的重建行为,不但表征出对西方后殖民文化的一种吸收与改造,而且也体现了老挝优勉瑶在异国他乡的社会、政治、历史语境中,表现出的强烈的族群身份表达诉求,或者鲜明的族群认同、祖先认同,以及中国传统音乐文化的高度认同。

五、跨界族群迁徙语境中的身份诉求与老挝主流文化认同的二维并置

后殖民理论所关注的一个重要问题是族裔离散。族裔散居(diaspora)指某个种族出于外界力量或自我选择而分散居住在世界各地的情况(即移民现象)。散居的族裔身居海外,生活在所居处的社会文化结构中,但是他们对其他时空依然残存着集体的记忆,在想象中创造出自己隶属的地方和精神的归属,创造出“想象的社群”(imagined community)。所谓“中国性”的意义并非一成不变或是与生俱来的。“中国”和“中国人”的含义对不同区域、不同阶层、不同年龄层的人来说是不同的。这种身份认同的差异感又随着所在地的主导意识形态的导向而得到强化。“从何处来”和“身在何处”这两者之间的矛盾实质上是后殖民的主流文化势力影响的结果。㉔参见张京媛主编:《后殖民理论与文化批评》,北京:北京大学出版社,1999年。有学者认为,流离群落的身份(认同)同时是在地的与全球化的,它们是跨国界身份组成的网络,包含了“想象”与“遭遇”的共同体。流离群落是一个表述关系的概念,指涉的是“从内部区分流离群落,并且将他们置放于彼此相互关系之中的权力轮廓”㉕同注⑬,第300页。。所以,作为跨界族群的老挝优勉瑶是中国少数民族的一种海外跨界迁徙族群。作为后殖民文化的关键词,离散族群就是要在“想象的共同体”的思维建构下,通过族群文化的表征来寻求其文化身份的差异性,即身份认同的诉求问题。优勉瑶传统音乐文化的身份诉求与文化重建是基于自身传统文化基础上,吸收与借鉴老挝主流文化的一种创新与再造,进而导致其婚俗音乐文化发生解构性的重建过程。在老挝优勉瑶传统文化语境中,与神圣性的盘王祭祀仪式、丧葬仪式相比,作为世俗性的婚俗仪式与音乐的变迁速度势不可挡。当然,这与族群离散语境下,老挝瑶族迫切寻求所在国主流文化认同的利益诉求有很大关系。因此,随着全球化时代的逐步发展,老挝瑶族年轻人的婚姻观念的改变也是在新时代背景下的年轻人急于抹平族群身份与文化差异导致的音乐文化变迁行为。因为,据笔者调查得知,在老挝优勉瑶年轻人的心目中,一般都主观认同老龙族文化,甚至通过取老龙族名字的做法来作为认同表达,即抹掉文化身份的差异性,通过语言、命名、生活方式、世俗性的礼俗方面迫切靠近、学习老龙族传统文化,其最终目的就是为了消除或抹平老挝优勉瑶文化身份的差异性,表征出对老挝主流文化的主观认同。其次,老挝优勉瑶在长期的族群离散状态下,中老年人急需通过学习勉语和中文来寻求在老挝多族群国家中的身份认同(差异性),因为他们的文化正在被老龙族文化同化,因此表现出对于勉瑶传统在内的中国传统文化有很高的文化认同。笔者2018年2月采访老挝博胶省会晒纳木洞(NamDong)瑶寨时,听到当地的瑶族师公说他们非常期待学习汉语,强烈渴望了解中国传统文化。因为他们非常担心老挝优勉瑶的语言与文化被老龙族同化,因此,迫切希望笔者协助邀请中国老师教习他们中文。然而笔者在老挝跨区域与多点民族志的考察过程中深刻感受到,老挝优勉瑶青年人与老年人对于老挝传统的认同却表现出某些细微的矛盾心理,即前者受到文化全球化的影响,他们比较热衷于老挝、泰国与欧美流行文化,而经历过老挝解放战争与殖民地时期的老年优勉瑶人却对自己的传统文化情有独钟。尤其是对于中国勉瑶祖先与中国传统文化的高度认同,由此造成后殖民语境下急于寻求跨界迁徙状态中的老挝优勉瑶的族群身份认同,而年轻人的族群文化认同心理却表现得比较淡漠。他们常常通过学习老龙族语言,或与老龙族通婚等等生活方式寻求抹平与老挝主流文化的身份差异。比如笔者的老挝瑶族翻译赵高就先生,他找的对象就是老挝的老龙族女孩。因此,从另一个方面折射出老挝优勉瑶在跨界迁徙状态下中老年人与年轻人之间在族群身份诉求与文化认同方面所表达出的矛盾心理与认同的异质特性。换言之,老年优勉瑶人急于通过学习中国传统文化彰显族群身份的差异性,年轻人则通过主观认同老龙族音乐文化,在语言、生活方式、名字、审美追求等等方方面面主动追逐或靠近老龙族文化。

总之,笔者在田野考察中深切地感受到:老挝优勉瑶虽然生活在异国他乡,但是对于中国过山瑶等为代表的勉瑶传统文化的历史认知,以及对于其族群迁徙历史,都有着较强的集体历史记忆与口传记忆。有的是通过对仪式经书、“家先单”和“祖坟图”等传世文献的了解,有的是通过祖辈口述记忆的认知。老挝优勉瑶整体的有关族群迁徙的历史记忆都来自中国的云南省,或更远的集体记忆是来自于中国的湘、粤、桂地区。虽然这里的优勉瑶婚俗仪式音乐文化变迁程度已经面目全非,但是从仪式语言的运用、仪式经书的书写和祭祀祖先的仪式来看,仍然呈现出对于中国勉瑶族群文化的强烈认同,所以,这就是后殖民理论中的“族群离散”行为中强调的优勉瑶身份主体性的诉求。比如,在每个村落中,都有少数人因为他们认识汉字而出名。来自富裕家庭的年轻人学习和掌握汉字表达优勉瑶概念,他们成为书写仪式文本和家庭家谱的专家。优勉瑶服饰强化了他们的族群认同。瑶族男子戴着与众不同的耳环,穿着刺绣的束腰外衣;女人们穿着精致的服装,戴着鲜红的羊毛领子;婴儿戴着错综复杂的绣花帽子,他们相信这样可以保护他们免受恶鬼的伤害。㉖Iu Mien in Laos.Joshua Project(https://joshuaproject.net/people_groups/12289/LA).所以,全球化与后殖民语境中的老挝优勉瑶婚俗音乐的“族群性”的逐渐遮蔽,是处在不同的政治权力与话语体系的建构背景下,同源族群的某一传统音乐在与其所处的社会、民俗、语言等文化语境的多重互动作用下导致的文化变迁现象。

笔者认为,老挝优勉瑶由于其复杂的族群迁徙历史与殖民地背景,形成老挝族群离散语境中的身份诉求与对老挝主流文化认同的“二维并置”特性。老挝不同年龄阶段的优勉瑶人所表达的身份认同的差异性,也鲜明地隐喻出其婚俗仪式音乐的传统与当代建构的二维并置特性,即传统的优勉瑶婚俗音乐虽在民间有留存,但是其用乐语境基本消失,而当代重构的具有老龙族特色的婚俗仪式音乐特征则典型地彰显其对老挝主流文化的主观认同。这种老挝优勉瑶婚俗音乐文化的传统与当代建构鲜明地表达出跨界迁徙语境中的优勉瑶身份差异性诉求与对老挝主流文化主观认同的二维并置特性。比如,笔者在老挝琅南塔帕卡村考察优勉瑶婚俗仪式中偶尔会碰到60岁以上的老年人即兴唱瑶歌表示对婚礼的祝福,而年轻人则沉迷于节奏轻快的老龙族乐舞的狂欢中。

结 语

首先,中国少数民族传统文化在海外的传承与传播,主要以信仰道教和汉族文化表述系统的苗、瑶族群传统文化为主,而且族群跨国界分布广,人口众多。因此,以苗、瑶为代表的中国少数民族迁徙到东南亚乃至欧美国家,既是中华优秀传统文化海外传承与传播路上的文化涵化与音乐变迁之道,又是勉瑶在国际性的跨界迁徙语境中追求身份差异性的诉求之道。随着优勉瑶社会历史的不断变迁,除了语言、宗教信仰认同之外,其世俗性的音乐文化认同逐渐在发生变化,即当下的老挝优勉瑶婚俗仪式音乐“老挝化”(“老龙族化”)现象。因此,我们对于老挝泰国瑶族传统音乐文化的考察,不但要结合优勉瑶的迁徙路线进行历时性与共时性的双重观照,同时也要以其传统文化事项作为考察支点,结合优勉瑶迁徙的历史文献与当下的田野活态存续事项进行多点与定点民族志、动静结合以及宏观与微观等多种思维的民族志文本描述与阐释。

其次,老挝瑶族婚俗仪式音乐的文化涵化与音乐变迁,实质上就是老挝瑶族婚礼乐舞文化中“传统”的发明与音乐身份重构,这种重建的文化传统就是全球化与后殖民语境中的老挝瑶族传统音乐的“在地化”结局。老挝优勉瑶的跨界迁徙行为不但造成其在寻求老挝国家社会中的身份差异性表述,而且也是为了生活、生存,以及赢得老挝主流社会的文化认同的需要。同时,笔者认为,老挝优勉瑶具有的长期的族群跨界迁徙状态,致使其传统音乐文化的保护与传承以及母语文化的身份诉求问题呈现出鲜明的族群认同、祖先认同,以及高度的中华优秀传统文化认同。因此,对于老挝优勉瑶传统乐舞文化的田野工作,不但是一项中国少数民族音乐文化的海外民族志研究的拓展,同时对于探索中华优秀传统音乐文化海外传承与传播的历史轨迹具有重要的学术意义与高度的政治意义。