草原上的他者

——西方人的蒙古音乐考察及民族志写作

2021-06-21○徐欣

○ 徐 欣

在世界蒙古学版图中,成立于1986年的剑桥大学蒙古与内亚研究中心(Mongolia and Inner Asia Study Unit)与利兹大学东亚部、伦敦大学亚非学院同为英国蒙古学研究的三个阵地。该中心的元老之一、人类学家出身的卡罗·帕格(Carole Pegg)作为冷战后第一批回到中亚腹地展开实地考察的学者,对蒙古音乐展开了持续研究,代表作《蒙古人的音乐、舞蹈和口头演述——表演中的多元认同》②Carole Pegg.Mongolian music, dance, and oral narrative: Performing diverse identities.Washington: University of Washington Press, 2001.于2001年出版。笔者在撰写书评③参见徐欣:《卡罗·帕格和她的蒙古族音乐研究》,《内蒙古大学艺术学院学报》,2009年,第3期。直至完成中译本的过程中感到,该书对于整个西方碎片化的资料收集和专业与半专业交织的研究格局的突破,及其对于蒙古音乐田野考察和民族志实践与书写缺口的补充,无疑将这一研究领域带入了全新的民族志时代。从这个意义上说,这一写作在为我们提供回溯西方蒙古音乐考察史的契机的同时,也成为了讨论当代研究的起点。

以帕格的民族志为界,整个西方对蒙古音乐的考察研究在方法论上分为两个基本阶段,即从文本(text)的记录和分析转向脉络化(context)的观察和描述④一般而言,我们倾向于将比较音乐学时期及以前的研究归类为“二手材料”分析,但本文涉及的蒙古音乐研究基本上都以实地考察为基础,结合了语言学、文学、民俗学乃至科学考察等不同目的的一手资料收集,因此,在田野实践上是有持续性的。。从观念、方法、目的等等角度来看,当代之于历史,既是延续的,也是反思的。这一过程作为一个完整的学术史,已有博特乐图、郭晶晶在其长文《蒙古族音乐研究百年》⑤参见博特乐图、郭晶晶:《蒙古族音乐研究百年》(十二期连载),《内蒙古大学艺术学院学报》,2014年,第3、4期;2015年,第1、2、3、4期;2016年,第1、2、3、4期;2017年,第1、2期。从偏重当代中国、兼顾19世纪西方成果的角度给予了较为系统的阐述。那么,从西方的研究历史入手,会梳理出一条与中国研究经验之间怎样的异同之路?或者说,中国人以内蒙为中心,西方以境外(包括蒙古国、卡尔梅克共和国、布里亚特共和国等)为偏好的“蒙古音乐研究”二者之间体现出怎样的关系,是将“蒙古音乐”作为一个跨越政治地理空间的整体对象进行观察讨论的必要途径。

本文回顾的一方面是知识生产的历史,一方面是蒙古音乐本身的复杂性及其变迁逐渐呈现的历史。这种复杂和变化既以长时段的方式存在于13世纪起西方人对蒙古音乐不断更新的记录中,也浓缩在卡罗·帕格20世纪八九十年代对蒙古国音乐(同时还有少量内蒙古的蒙古族音乐)的描写中。民族志的意图似乎不在于著史。或者说,民族志和历史是两个不同的范畴。但是当不同时期的“当下”的书写串联在一起,在某种程度也形成了一种历史性的表述,从而形成我们进行学科反思与学术建设的基础。因此,本文同时也是历史本身和西方人笔下数个对“当下”的描写构成的“表述的历史”之间互为主体、互相阐释的过程。

一、编年:13-20世纪初的蒙古音乐考察

蒙古草原从来就不缺少外来的探险者,过去如此,现在更是如此。西方人看待蒙古人的眼光大约经历了三个阶段,从13世纪欧洲旅行家、传教士、外交使节等在蒙古人居住地区的见闻录,到18世纪开始蒙古学作为汉学的一个分支在法国、德国和俄罗斯出现,直至20世纪中叶脱离汉学而成为一门独立学科,不同目的、不同学科的西方人在蒙古草原留下了他们的足迹,也给我们认识不同历史时期的蒙古社会带来了数量可观的参考资料。其中对音乐的关注,从隐隐而现于外来者对历史、民族、自然地理、风土民俗等领域的论述,一直到出现专业化的音乐研究,整个西方走进蒙古音乐的历程是漫长的。

西方文明“发现”蒙古,从目前的资料来说始自13世纪。在欧洲将蒙古人统称为“鞑靼”(Tatar)的时代,蒙元帝国盛极一时,蒙古铁骑远征欧洲,强大的军事威胁使得欧洲教廷不得不一方面寻求与蒙古人达成和解,一方面有了更全面了解这个能征善战之游牧民族的愿望。于是,欧洲各国教会陆续派出加宾尼(又译柏朗嘉宾、迦尔宾)、鲁不鲁乞(又译鲁布鲁克)等使节来到当时的蒙古帝国首都哈剌和林⑥位于今蒙古国鄂尔浑河上游东岸。,“写下了西方基督教世界和远东之间的第一次接触的第一手绝对可信的记载”⑦〔英〕道森编:《出使蒙古记》,吕浦译,周良霄注,北京:中国社会科学出版社,1983年,第1页。。从这个意义上说,很难讲是西方人发现了蒙古,还是蒙古发现了西方。同时,蒙古帝国的扩张也使得欧亚之间的交通畅通无阻,中世纪著名的旅行家马可·波罗、鄂多立克、白图泰几人在这一时期都与蒙古文化有过接触,在他们所撰写的报告和游记中不可避免地留下了音乐的影子,也带来了后世音乐学家对这批早期资料“捕风捉影”式的解读。德国民族音乐学家艾姆舍依默(Ernst Emsheimer,1904-1989)从志费尼《世界征服者史》《蒙古秘史》和马可·波罗、鲁不鲁乞、加宾尼、白图泰等人的游记中,曾对最早的蒙古音乐记载进行过总结,从字里行间寻找和音乐有关的零金碎玉。他在评述这些描写时常常带着遗憾的口吻,认为作者们给出的信息太过有限,如加宾尼提到蒙古人饮酒场合必有乐器,但只用了泛指弹拨弦乐器的拉丁词汇“cithara”,并没有指明具体乐器,艾姆舍依默猜测可能是雅托噶⑧Robert Carroll Trans., Ernst Emsheimer.Earliest reports about the music of the Mongols.Asian Music, 1986, Vol.18, No.1 (Autumn-Winter), p.7; pp.7-10.;马可波罗对蒙古军队作战前演奏音乐的描述“非常出色”,可惜并没有说明唱的是什么歌,也不知道其中提到声音悦耳的二弦乐器是什么,“可能是托布秀尔,也可能是马头琴”⑨Robert Carroll Trans., Ernst Emsheimer.Earliest reports about the music of the Mongols.Asian Music, 1986, Vol.18, No.1 (Autumn-Winter), p.7; pp.7-10.。早期欧洲使者的观察并不聚焦于音乐和乐器本身,他们更关注对社会音乐生活的描写,如加宾尼在写到蒙古人的性格与风俗时说道:“当他们没有食物,一两天完全不吃东西的时候,他们并不轻易地表现出不耐烦,而是唱歌和作乐,好像他们吃得很好”⑩〔意〕加宾尼:《蒙古史》,〔英〕道森编:《出使蒙古记》,吕浦译,周良霄注,北京:中国社会科学出版社,1983年,第15–16页。。鲁不鲁乞对乃日的描写今天看来颇为新奇:“当主人开始饮酒时,一位仆人大喊一声‘哈’,音乐家开始击奏乐器。当举行大型宴会时,他们都一起拍手,男人在男主人面前,女人在女主人面前随着乐声起舞。男主人喝完后,仆人又像之前一样大喊一声,乐器声随之戛然而止。”⑪Christopher Dawson ed..The Mongol mission: narratives and letters of the Franciscan missionaries in Mongolia and China in the thirteenth and fourteenth centuries.New York: Sheed and Ward, 1955, pp.96–97.在今日,我们可能很难想象两声大喝能够成为乃日音乐表演起止的指挥棒,这份材料为我们提供了观照13世纪蒙古贵族和平民阶级差别化的历史事实的记录文本。

18世纪到19世纪,随着蒙古学在欧洲的诞生,以科学研究为目的的学者们实地接触到了蒙古人和蒙古文化。此后相当长的一段时间内,蒙古音乐虽然都是其他考察的附属品,但比起中世纪来说有了音乐方面更多实质性的内容,比如,在俄国服役的瑞典人施尼茨克尔(Johann Christian Schnitzker)于1714年至1716年护送清朝使团去卡尔梅克时,记下了宴会中使用的蒙古乐器的基本特征及其蒙语名称:雅托噶(геттагу)、胡尔(хор)、铁蔑尔·胡尔(темир хор)⑫参见〔瑞典〕施尼茨克尔著:《施尼茨克尔关于1714-1716年陪同清朝使团赴卡尔梅克阿玉奇汗处的报告》,阿拉腾奥其尔译,《西部蒙古论坛》,2014年,第4期。。在讲到“马肠弦提琴”即胡尔时,他这样写道:“声音低沉,勉强能听到声音。当他们演奏时,在琴弦当作琴码的是一把小刀”⑬〔瑞典〕施尼茨克尔著:《施尼茨克尔关于1714-1716年陪同清朝使团赴卡尔梅克阿玉奇汗处的报告》,阿拉腾奥其尔译,《西部蒙古论坛》,2014年,第4期,第60页。。他的描述很容易让我们把历史和现实进行勾连:当代的弓弦胡尔类乐器在音色和形制上明显出现了新旧分化,以科尔沁潮尔为代表的民间弓弦乐器大都保留了音色上的柔和以及琴弦下插刀的方式,只不过18世纪的刀是作为琴码使用,而当代潮尔是有琴码的,刀用于音色微调;以马头琴为代表的专业化弓弦乐器则彻底告别了那种“很难听得到”的低沉音色和琴弦下的小刀,取而代之以明亮干净的声音审美和标准的琴码与音柱。施尼茨克尔的记载给我们一种基于当代声音印象的“想象的感官体验”,把蒙古弓弦胡尔声音变迁史的最早阶段追溯到18世纪初。

几十年后,记谱的出现使得这种“想象的感官体验”更加具体了。1740年2月,德国人约翰·乔治·格梅林(Johann Georg Gmelin,1709-1755)在穿越西伯利亚的克拉斯诺亚尔斯克期间,有意识地寻找并记录了西伯利亚多个民族的民歌以及一首布里亚特歌曲(见谱例1),附有德语记音的歌词。尽管除了以上信息外他并没有留下更多的线索,但这短短的四个小节已经算是这位自然学家为我们留下的惊喜了。但卡拉·乔吉在《一首18世纪的“布里亚特”歌曲》一文中认为,这首歌的歌词和布里亚特方言的关系很远,更接近于卫拉特方言。⑭G.Kara: Une Chanson 'Bouriate' Du XVIII Siècle.Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 1966, Vol.19, No.2, pp.201-210.

谱例1 1740年格梅林记录的布里亚特旋律⑮Gmelin.Reise durch Sibirien von dem Jahre 1738 bis zum Ende 1740, Bd.Vol.3, Gottingen: Vandenhoeck, 1752, p.371.

格梅林西伯利亚考察后不久,时任圣彼得堡大学教授的德国学者帕拉斯(Peter Simon Pallas,1741-1811)在访问伏尔加河的卡尔梅克地区后出版了两卷本《蒙古人的历史信息》(1779年)⑯Peter Simon Pallas.Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften in einem ausf uhrlichen Auszuge, Frankfurt und Leipzig, bey Johann Georg Fleischer, 1779.该书附有数页单张黑白手绘图,描述了当地种种生活场景,与音乐相关的还有一张佛教法器图。,其中一定数量的音乐和乐器描写得到了当代学者的关注,如匈牙利学者艾格奈斯·比尔塔兰(Ágnes Birtalan)《18世纪的两首卡尔梅克歌曲》从语言学角度对第一卷中收录的两首卡尔梅克民歌歌词的解析,⑰Ágnes Birtalan.Zwei Kalmückische Volkslieder Aus Dem 18 Jahrhundert.Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 1987, Vol.41, No.1, pp.53–74.艾姆舍依默⑱Ernst Emsheimer.Peter Simon Pallas’s organological and ethnomusicological observations among the Kalmyks in the year of 1769: An ethnomusicological study, Studia Ethnomusicologica Eurasiatica II, 1991, pp.241–259.、彼得·马什⑲Peter Marsh.The horse-head fiddle and the cosmopolitan reimagination of tradition in Mongolia.New York: Routledge Press, 2009.对帕拉斯考察成果音乐部分的分析等。在下面这幅图中,能够看到帕拉斯描绘的蒙古四胡以及所谓“吉尔吉斯人”的库布孜。(见图1)

图1 卡尔梅克宴会与乐器图,1779年⑳Peter Simon Pallas.Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften in einem ausf uhrlichen Auszuge, Frankfurt und Leipzig, bey Johann Georg Fleischer, 1779.该书附 有数页单张黑白 手绘图,描述 了当地种种生活场景,与音乐相关 的还有一张佛教 法器图。

直到20世纪初,俄国人还把哈萨克人称为吉尔吉斯(Kirgiz),把吉尔吉斯人称为卡拉-吉尔吉斯(Kara-Kirgiz)。因此,帕拉斯提到的“吉尔吉斯库布孜”出现在卡尔梅克宴会,其实是中亚地区哈萨克人和卡尔梅克人音乐交流的典型例子。图中的库布孜和当代哈萨克族的克勒-库布孜(马尾库布孜)基本一致,而四胡琴弓则呈现一种传统样式:弓杆弯曲为拱形,弓毛松弛系在两端。对笔者来说,帕拉斯更大的贡献在于为我们描绘了卡尔梅克草原上多个民族乐器汇于一处,共同塑造地方声音景观的情景。

从19世纪下半叶开始,蒙古音乐虽然在大多数时候仍是语言学、文学等文化考察的衍生物,但是在数量和专业程度上进入了一个新阶段。匈牙利语言学家加波尔·巴林斯(Gábor Bálinth,1844-1913)1874年发表的《俄国和亚洲之旅及语言学研究报告》㉑Gábor Bálinth.Jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól: melléklet öt khálymik dano hangjegye.Budapest, 1874.原书该谱例页未标记页码,收录于“卡尔梅克歌曲”篇名之下,为所有五首谱例中的第一首。(见谱例2)中收录了五首卡尔梅克歌曲的乐谱及歌词(匈牙利语记音与翻译),还创造性地配上了钢琴伴奏。如其中收录的第一首《湿地》。(见谱例2)

谱例2 《湿地》节选(1874年)㉒Gábor Bálinth.Jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól: melléklet öt khálymik dano hangjegye.Budapest, 1874.原书该谱例页未标记页码,收录于“卡尔梅克歌曲”篇名之下,为所有五首谱例中的第一首。(见谱例2)

这一时期,有两名俄国学者在蒙古音乐研究史上产生了重大影响,他们是阿列克谢·波兹德耶涅夫(Алексей Матвеевич Позднеев,1851-1920)与安德烈·鲁德涅夫(Андрей Дмитриевич Руднев,1878-1958)。二人作为语言学家,在蒙古音乐的收集数量和研究上有了质的突破,并且有各自不同的观察角度,简单来说就是:波兹德耶涅夫重文学,鲁德涅夫重音乐。波兹德耶涅夫对中(喀尔喀)、西(卫拉特)、北(布里亚特)蒙古部落民歌进行了收集整理工作,其成果被有些学者称为《蒙古民歌集》㉓参见博特乐图、郭晶晶:《蒙古族音乐研究百年》(一),《内蒙古大学艺术学院学报》,2014年,第3期。。实际上,这部于1880年出版的著作封面上标注的文字非常详尽,“蒙古各部落民间文学举要——蒙古民歌:蒙古各部落歌曲、文学中的诗歌以及诗律研究”㉔Алексей Матвеевич Позднеев.Народные песни монголов: с приложением примечаний о характере народной песенной поэзии монгольских племен, стихотворениях литературных и приемах стихосложения у монголов.1880.[4], VI, 347.。该民歌集以65首喀尔喀民歌、卫拉特民歌和布里亚特民歌(分为外贝加尔和前贝加尔两部分)的文本解析为主体,用回鹘蒙文和托忒蒙文记录并翻译成俄文并对其格律进行了分析,同时也介绍了蒙古各部落的基本情况。

鲁德涅夫是波兹德耶涅夫的学生,从1897年开始在卡尔梅克地区考察,同年在阿斯特拉罕省的马拉别勒塔乌斯基录制了两首卡尔梅克歌曲《占卜师巴扎尔》(Баазр зурхаич)、《基兹利亚尔城》(Кизляр гидг балhсн㉕位于俄罗斯达吉斯坦共和国北部。);1909年,他发表了《蒙古各部落的旋律》㉖Андрей Д.Руднев.Мелодии монгольских племён.Санкт-Петербург: Киршбаум,, 1909, pp.395-430.一文,从一手考察资料、各种期刊和传教士的记录等多种渠道收集了112首蒙古曲调,将其分为世俗民歌和宗教歌曲两种,其中包括了73首卡尔梅克民歌(兰司铁的录音记谱也在其中)、17首布里亚特民歌等等。(见谱例3)鲁德涅夫的乐谱合集是首部蒙古音乐集成式的音乐资料,代表了20世纪之前欧洲人对蒙古音乐的记谱成果。在他后来出版的《呼尔布里亚特方言》(1913-1914年)㉗Андрей Д.Руднев.хори бурятский говорь.Санкт-Петербург, 1913-1914.一书的歌词翻译和内容分析中使用了大量乐谱,完整地再现了蒙古民间声乐艺术。

谱例3 鲁德涅夫《蒙古各部落的旋律》(1909年)中收录的一段曲调㉘这段谱例引自https://vistav3.wixsite.com/moscowmongoliya/2,原谱例图片模糊,此处重新打谱。

鲁德涅夫的特别之处在于,他不仅像当时的许多欧洲人一样关注俄罗斯帝国版图内的卡尔梅克、布里亚特语,还对中国境内的蒙古语进行了大量研究,出版了篇幅长大的《东蒙方言资料》㉙Андрей Д.Руднев.Материалы по говорамь восточной монголии.Санкт-Петербург, 1911, p.34.(1911年)一书,其中收录了一首郭尔罗斯民歌并附有传统蒙文歌词。有意思的是,据鲁德涅夫说,他把这首歌提供给作曲家A.B.卡德列奇(Kадлець),经过编配后成为了俄国人为20世纪初期的外蒙古量身定制的“国歌”。(见谱例4)

谱例4 鲁德涅夫记录的郭尔罗斯民歌(1911年)㉚Андрей Д.Руднев.Материалы по говорамь восточной монголии.Санкт-Петербург, 1911, p.34.

鲁德涅夫第二次赴卡尔梅克的同行者是著名的芬兰语言学家古斯塔夫·约翰·兰司铁(G.J.Ramstedt,1873-1950)。兰司铁是阿尔泰语言学的奠基人,他在1898年至1912年七次东行期间于卡尔梅克(1903年)和乌兰巴托(1909年)录制的61首蒙古族民歌,把我们能亲耳听到蒙古歌声的年代推至20世纪的头十年。㉛参见邹婧:《历史的回声:1909年蒙古族历史录音研究》,2008年上海音乐学院硕士学位论文。

对中国境内蒙古族的实地考察和音乐的收集研究一直是较少涉及的领域,这一情况在20世纪上半叶两位西方传教士的作业下得到了改观,他们是来自比利时圣母圣心会的两位传教士彭嵩寿(Joseph Van Oost)与田清波(Antoine Mostaert)。1915年至1920年,彭嵩寿对内蒙古鄂尔多斯地区蒙古族音乐进行了大量的记谱、描述和分析,这批成果称得上是比较音乐学时代西方蒙古音乐探索从资料型向研究型转换的重要标志。㉜参见萧梅:《中国大陆1900-1966:民族音乐学实地考察——编年与个案》,上海:上海音乐学院出版社,2007年;李亚芳:《透过文本:对西方传教士记录的鄂尔多斯音乐的历史民族音乐学考察与研究》,2011年中央音乐学院博士学位论文。与此同时,依附于语言学和民俗学的歌词收集工作仍然是外国人的主要工作之一。彭嵩寿的同事、著名蒙古学家田清波,自1905年来到鄂尔多斯地区便开始收集各方面的人文资料,从20世纪30年代开始陆续发表《鄂尔多斯志》(1934年)、《鄂尔多斯口语资料》(1937年)、《鄂尔多斯蒙语词典》(1941-1944年)、《鄂尔多斯民俗》(1937年)等著述,其中《鄂尔多斯口语资料》㉝Antoine Mostaert.Textes oraux ordos.Beijing: Catholic University Peking, 1937.包括了170首内蒙古各地的民间曲调。

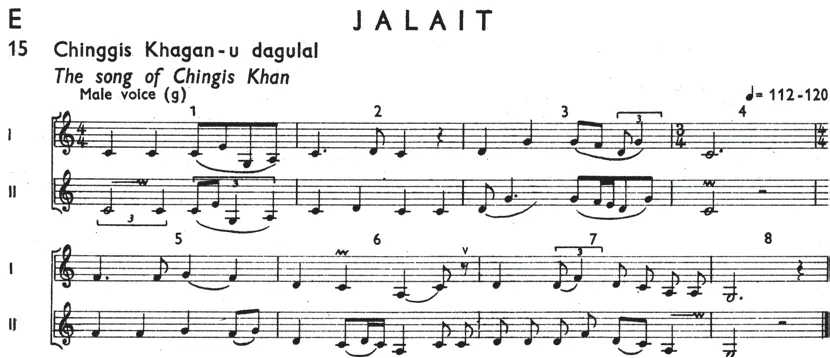

在20世纪上半叶的西方蒙古音乐考察成果中,影响最为深远,也最为中国音乐界所熟悉的,是斯文·赫定科考队成员之一的亨宁·哈士纶(Henning Haslund-Christensen,1896-1948)于20世纪二三十年代对中国西部土尔扈特蒙古音乐的田野录音及其相关研究成果。哈士纶的考察结束后,西方学者以其录音和其他信息为基础进行了系列解读,收录在“中国西北各省科学探险报告——中瑞探险出版物21号第八卷民族志第四号”《蒙古音乐第一部分:东部蒙古人》㉞Ernst Emsheimer.The Music of The Mongols Part 1: Eastern Mongolia.Stockholm: Tryckeri Aktiebolaget Thule, 1943, p.10.(下文简称《蒙古音乐报告》)当中:首先是哈士纶本人撰写的《蒙古古曲寻踪》(On The Trail of Ancient Mongol Tunes)一文,介绍了整个考察的基本情况;丹麦语言学家克·格伦贝克(Kaare Grønbech,1901-1957)以《蒙古诗歌集》(Specimens Of Mongolian Poetry)为题记录并翻译了录音中的11首蒙语歌词;艾姆舍依默除撰写《蒙古音乐舞蹈初探》一文之外,还记谱91首,涵盖了十三个部族的多种歌曲及器乐曲,并标有歌曲与演唱者的基本信息,如下例中对扎赉特歌曲的记谱。(见谱例5)值得注意的是,在该例中,他还以Ⅰ–Ⅱ标记出该曲在节奏上略有差异的两个版本。这批记谱中有些人声加乐器合奏最多达到七个声部,装饰音以及比较复杂的旋律变化都有记录,唯一的问题是没有填入歌词。

谱例5 扎赉特歌曲《成吉思汗之歌》;哈士纶录音;艾姆舍依默记谱;歌曲编号15㉟Ernst Emsheimer.The Music of The Mongols Part 1: Eastern Mongolia.Stockholm: Tryckeri Aktiebolaget Thule, 1943, p.10.

艾姆舍依默一方面对哈士纶的录音进行记谱,一方面根据其考察信息撰写了《蒙古音乐及乐器初探》(Preliminary Remarks on Mongolia Music and Instruments),同样收录于《蒙古音乐报告》。从这本报告集中,我们能看到不同领域的学者针对一份资料共同作业的优势和问题:从不同角度对资料的描写(译词、记谱)与研究无疑深化了资料本身的价值,但彼此间分别作业而不是协同合作,也带来了词曲未能同步、歌词翻译不全的缺憾。

二、眼光:外来者眼中的蒙古音乐

18世纪的帕拉斯认为卡尔梅克音乐“品味平平,缺乏和声”,所以“人们可能很难给予他们的音乐以特别的赞扬”㊱Peter Pallas.Reise duech verschiedene Provinzen des Russischen Reiches, 1.Theil, 2, Aulf.St.Petersbutg, 1801, p.374, Cited in Ernst Emsheimer, Studia Ethnomusicologica Eurasiatica II, 1991, p.244.。尽管有时难以拉近审美距离,但不能否认的是,无论是中世纪还是近现代,是科学探险还是人文研究,踏入蒙古世界的西方人都相信音乐是当地生活不可分割的部分,很多探险家和旅游者浮光掠影的音乐描写不仅反映了西方人的聆听立场,也投射出其时的社会音乐生活。对于像斯文·赫定(Sven Hedin,1865-1952)这样的大探险家来说,蒙古音乐吸引他的可能是其中的“异域风情”:

蒙古族随从们组成了一只小乐队,包括一管笛子、一件弦乐器和一位歌手。他们经常为大伙演出些相当动人的歌曲,曲子充满了亚洲情调。(1927年10月,额济纳河畔,阿拉善)㊲〔瑞典〕斯文·赫定:《亚洲腹地探险八年:1927-1935》,徐十周、王安洪、王安江译,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1992年,第117页。

以上的笔墨虽然轻描淡写,但我们仍可以从中解读出蒙古社会音乐生活特点,比如,斯文·赫定的蒙古随从们,在风餐露宿的探险之余仍不忘带上乐器(从描述来看,应该是笛子“临布”和马头琴类乐器),以乐和歌;而其中谈到的“亚洲情调”,恐怕和五声音阶有关。

生活在19至20世纪之交的英国人碧阿翠克斯·布斯卓(Beatrix Bulstrode)在游历蒙古时发现游牧生活过于“奇特和简朴”,“与我所熟知的生活离得太远”,所以,她在描写音乐事件时于好奇之外多了一分远距离的审视:

一个人手里拿着一件长长的多弦乐器,木头(琴码)远距离排开,可能是齐特类的乐器;另一人拿着一件四弦班卓琴式乐器。在蒙古包微弱的日光下,他们拨动琴弦发出小调和声,其中一人时不时轻声唱起歌来,腼腆地表达着祖先的骁勇英烈。(1913年,内蒙古察哈尔)㊳Beatrix Bulstrode.A tour in Mongolia.London: Andesite Press, 2015, p.84.

她对乐器和音乐风格的称呼充满了西方视角,难免会让蒙古族音乐家和民族音乐学者们感到别扭:“齐特类的乐器”(雅托噶),“四弦班卓琴式乐器”(火不思),演奏出的音乐是西方乐调体系下的“小调和声”……即便如此,其中仍传递出一个有价值的信息:在20世纪早期的内蒙古察哈尔地区,火不思这件乐器仍然活跃在当地的民间表演当中。这一方面说明火不思从宫廷乐器向民间乐器的转型,一方面也说明清末民初时期,火不思除器物本身得以保存之外,其社会文化功能仍然延续着。

和布斯卓所表现出的西方式的“陌生感”相类似,在20世纪初以音乐为主要目的的写作中,东西方音乐听觉体验的差异仍然存在。卡罗·帕格曾特别引用过两个例子说明这个问题:

艾姆舍依默之所以在记谱时没有记哈士纶在王爷庙录制的12首曲子,就是因为“几乎没法再现它们”㊴同注㉞,p.7.。他解释道,喇嘛和寺院仆人一道,用近似朗诵的方式念出歌词,全程音高不统一,或是相隔半音左右,对于西方耳朵来说实在不适应。彭嵩寿也认为,鄂尔多斯蒙古人的查玛舞由两个毕西古尔手吹出短促、尖利、自由的声音。这对于他的西方耳朵来说纯粹是噪音。㊵同注②,p.152.

同样是外来者,作为当代社会人类学家,于20世纪80年代末踏足蒙古草原的帕格虽已走出西方中心主义的迷雾,但其陌生人的视角还在。她是一个蒙古音乐的“在场”观察者和记录者,这一点非常鲜明地体现在了她对现场录音原生性的忠实拥护上。帕格以“不干涉”为原则来体现田野录音的真实声景环境,并不追求录音出品的专业精细化,认为略带“粗糙”才是田野录音的本质。所以,我们能从《蒙古人的音乐、舞蹈和口头演述——表演中的多元认同》随书CD中听到各种日常环境音,场景还原度很高。帕格非常反对民族志录音的设计感和“摆录”,对同样研究游牧民音乐的美国学者西奥多·列文的做法提出质疑:“他不去录制在马背上放牧或旅行时自然而歌的牧民,而是安排了高度精致的音乐家演唱;在录制史诗时并不是在日常语境下为当地观众表演,而是在树下铺了一块红地毯”㊶Carole Pegg.Review on Theodore Levin.Where rivers and mountains sing: sound, music, and nomadism in Tuva and beyond by Theodore Levin and Valentina Süzükei.The World of Music, 2007, Vol.49, No.1, p.197.。帕格不满于研究者对田野现场的设计,在工作方式、叙事视角和资料引用等方面都表现出典型的现实主义民族志的客位视角,只是与早期探险者不同,这种审视和观察所带来的距离感并不意味着情感和身体上的疏离。她在观察达尔哈特萨满仪式时说的一句话,很好地隐喻了自己与蒙古族音乐表演之间的关系:“尽管我的眼睛始终藏在录像机后面,但也开始逐渐投入到整个情景中”㊷同注②,p.136。。

如果把田野比喻成萨满仪式现场,帕格在仪式中的角色从某种程度上代表了她在田野中的角色:她请求萨满为自己占卜,然后拿起摄像机记录下仪式情景;她默默观察着萨满的表演,渐渐觉得自己从一个观察者变成了真正的参与者。帕格将她的研究称为“表演民族志”。从某种角度来说,这部表演民族志就是在作者本人和蒙古音乐表演传统的交互中诞生的。

三、阈限:时代之交的观察与描述

《蒙古人的音乐、舞蹈和口头演述——表演中的多元认同》中有一张帕格在草原上身骑白马,手牵骆驼的照片,是我涉足蒙古族音乐研究以来一直试图亲自再现的形象。但是无论我骑在马背还是骆驼背上,总感觉和那种时代赋予先驱者的、具有开拓精神和真实的风貌相去甚远。没有谁能够脱离时代的塑造,草原不能,人不能,牲畜也不能。当每一个牧场间的距离已不需要用马步来丈量的时候,马和骆驼所承担的功能也早已转型成了草原旅游经济生态的一部分。我们总是用“三十年河之东、西”来描述时代的剧变,从帕格三十年前的研究中我们能够发现,时代性的变革是如何深刻地影响了学者的学术选择和研究旨趣。

首先,正是时代变革带来的忧虑使其研究范畴从一个精致的小型社区民族志,转向了涵盖蒙古人民共和国各个族群(包括蒙古各部族和其他少数族群)、多种音乐类型,并运用了部分内蒙古田野资料的民族志研究。蒙古学家贡布扎布·杭锦曾把蒙古国对西方学者的封闭时期定位在20世纪20年代末到50年代中期,此后的蒙古学在铁幕笼罩的冷战氛围下从东方学中获得独立地位,艰难地向前发展。在80年代的一篇文章中,杭锦对这一时期的研究状况作了精炼总结:“感谢整体的东方学研究和西方人的蒙古研究,让我们对蒙古历史的了解比对当代的了解还要多”㊸Hangin ed..Mongolia Folklore. Bloomington: Indiana University Press, 1998, p.11.。时代是一把双刃剑,它将一个世界隔绝,又将这个世界重新打开。从80年代末开始,西方对蒙古国当代观察的缺席逐渐改观,尽管对自由走动的限制还未完全取消,但曾经封闭的国度赢来了对外开放的拂晓:简化访问手续和通信联络过程使学术交流机会增加,参加国际学术交流的学者人数增多,访问阿尔泰诸民族所在地有了机会——“当然,得到这种机会的人很少”㊹〔美〕丹尼斯·赛诺:《常设国际阿尔泰学会通讯》,转引自马·伊·戈尔曼著:《西方的蒙古学研究》,陈弘法译,呼和浩特:内蒙古教育出版社,2012年,第20页。。

卡罗·帕格正是得到机会的西方人之一。她于1987到1996年间在蒙古人民共和国(1991年改为“蒙古共和国”,1992年改称“蒙古国”)和中国内蒙古自治区进行了田野考察,这十年是蒙古国的政治敏感期,也是转型期,冷战所带来的紧张感刚有所消退,民主革命的浪潮又滚滚而来。好不容易成行的帕格决定把研究格局从社会人类学所提倡的定点深描扩大到蒙古国音乐的整体研究,并且把其他少数民族都涵盖进去。这样一来,“如果研究环境变糟,我于细微处的比较还能凸显价值;如环境良好,其他学者也可以重访这些部族,将我的开拓性考察继续下去”㊺〔英〕卡罗·帕格:《蒙古人的音乐、舞蹈和口头演述——表演中的多元认同》“作者序”,徐欣译,北京:社会科学文献出版社,2021年待出版。。

时代变革对帕格研究的第二个意义,是她笔下的蒙古国音乐所呈现的时代性。这种时代性主要有两个主要面相,一是对八九十年代传统蒙古国社会的民俗、音乐与表演真实面貌的深度描写,二是对这个处于转型期国家从思想景观到音乐文化生态的细致刻画。其中前者占了相对多的篇幅,后者则是贯穿全书的一个逻辑主题。帕格的考察与写作前后历经十年,我们在她的笔下也能清晰地看到浓缩在蒙古国十年内的三个音乐传统:古老的游牧传统、社会主义传统以及后社会主义时期的“新传统”。这些传统之间既有时间性的交替,同时也有空间性的重叠,它们之间的互动,比如延续与重合、打破与再造,冲突与融合等等,都告诉我们一个国家某个特殊历史时期所具有的社会和文化上的复杂性是如何通过音乐与表演来表达的;同时,音乐与表演又是如何强化了其历史观、族群观、信仰观以及自然观的塑造。

没有什么比亲历一个多元变革的时代更有意思的事了。这并不是说我们一定要见到矛盾和冲突才会觉得有趣,也不意味着波澜不惊的时代是乏味的。我所认识到的价值在于,那是一个既能够看到(如帕格对所参与仪式或表演的描写)或是听到(如书中大量被访谈者对某种仪式或表演的口述)传统,又能体验独一无二的历史变革的时代。在这个时代的阈限当中,丰富的现象和理论以巨大的包容性凝聚在帕格的书写中:传统声乐、器乐、舞蹈、史诗、宗教音乐、民俗活动和音乐活动、新的音乐创作与表演等实践与族群、历史、自然世界、精神信仰、社会生活、意识形态……声音与文化,民众与社会,实践话语和权力话语,帕格将各种复杂的现象和关系以“认同”和“表演”的多元性以及“如何通过表演表达认同”作为基本的问题意识,写就了这本时代之书。

四、他者性的变迁:“后帕格时代”的蒙古音乐民族志

在帕格之前,蒙古音乐研究长期以来在美国和欧洲民族音乐学家的地图上是一个空白点。帕格的民族志是当代学科意义上对蒙古音乐的初次探索,此后陆续面世的民族志包括彼得·马什《蒙古国之马头琴与传统的世界性再想象》㊻同注⑲。、夏洛特·戴芙琳《不同世界的音乐:中国内蒙古的蒙古族音乐与族群性》㊼Charlotte D' Evelyn.Music between worlds: Mongol music and ethnicity in inner Mongolia, China.Doctoral Dissertation of University of Hawaii, 2013.、尹尚敏《寻找歌手:后社会主义时代蒙古国长调的变迁》㊽Sunmin Yoon.Chasing the singers: The transition of long song in post-socialist Mongolia.Doctoral Dissertation of University of Maryland, 2011.、大卫·赵《乌日汀道:蒙古国与中国的蒙古长调》㊾David Chao.Urtiin Duu: The Mongolian long song in Mongolia and China.Doctoral Dissertation of UCLA, 2010.等。和帕格一样,这些篇幅长大的写作都来自于其博士研究,空间上或聚焦于中国蒙古族,或集中于蒙古国,还出现了中蒙两国长调的比较研究。

从研究对象来看,除戴芙琳的论题具有一定的包容性而涉及了当代草原歌曲、马头琴、弓弦潮尔之外,其余都围绕长调或马头琴单独论述。在“时代性”的问题上,无可辩驳的是,任何一部民族志都是时代不同程度的投射,但帕格写作的时代性根源于社会文化现实,而“后帕格时代”写作的时代性则更多地表现在理论建构上。也就是说,这一批民族志的问题意识源自于当代知识生产和西方人天然的他者性(otherness)的交织,于是在面对蒙古国与中国蒙古族的音乐与社会时投下的是带有西方眼光的审视(或是对这种审视的反思),使得原本内涵多元、现象丰富的草原音乐,几乎无一例外地成为了西方人观察政治话语与现代性变迁、民族与国家等问题的窗口。基于对这种第三方视角及立场的理解,同时也囿于有限的篇幅,我在此并无意深入评价其研究观点与结论㊿对这一问题的详细看法,笔者曾在2018年11月9日上海音乐学院邀访学者专场讲座《他者性的变迁:蒙古族音乐研究的西方经验》中公开发表。,只想阐明其理论视野的相对有限性。当然,这些在体裁或地域上有所限定的考察,在具体问题上所涉及的材料和论述显然是比较丰富的,这也是帕格曾有意放弃的深描式作业方式。这样的比较更有助于我们梳理出一条西方学术与蒙古音乐的关系史:虽说从13世纪至今,西方人的蒙古音乐研究在目的和方法上的发展与民族音乐学的整体前进几乎是重叠的,但在理论关怀上,从90年代开始,地缘政治作为一个强有力的影响,深刻地改变了西方人看待蒙古国以及中国内蒙古之蒙古音乐的视野和方式,使得西方的蒙古音乐民族志自诞生以来就不同程度地带上了意识形态的影子。

五、结语:关联与整体

曾有西方学者认为帕格是“英国蒙古学和社会人类学领域一个方面——民族音乐学的奠基人”[51]〔俄〕马·伊·戈尔曼著:《西方的蒙古学研究》,陈弘法译,呼和浩特:内蒙古教育出版社,2012年,第167页。,我们或许可以将这一措辞稍加修正,用“以民族音乐学研究被纳入蒙古学领域的社会人类学家”[52]帕格本人一直称自己为社会人类学家。来评价帕格和她的成果。帕格被纳入到蒙古学这个相对独立的对象和知识体系,与她在剑桥大学蒙古与内亚研究中心任职时接触到的学术圈子有关。1986年该中心初创时,两位著名的蒙古学家、来自内蒙古的达斡尔学者乌尔干奇·奥农(Urgunge Onon)与卡罗琳·汉弗瑞(Caroline Humphrey)给帕格的研究带来了很大影响,从《蒙古人的音乐,舞蹈和口头演述——表演中的多元认同》一书的参考文献以及作者自己的讲述来看,英国的拉铁摩尔(Owen Lattimore)、查尔斯·鲍登(Charles Bawden),美国印第安纳大学中央欧亚系的察哈尔蒙古人杭锦、匈牙利裔学者卡拉·乔吉(György Kara),哈佛大学的柯立夫(Cleaves)与田清波、西雅图华盛顿大学的俄罗斯裔学者鲍培(Nicholas Poppe)、哥伦比亚大学的司律思(Henry Serruys)、杨百翰大学的喀喇沁蒙古人札奇斯钦(Jagchid Sechin)、海耶尔(Paul Hyer)以及蒙古国的额尔敦其美格、喀毕达希等人的观点与提供的资料,都构成了她蒙古研究知识结构的一部分。将这些名字背后的纵深链接在一起所展现出的是包括历史、部族、宗教、政治、语言、文学、民俗等在内的世界蒙古学研究的广博,也隐喻着音乐和表演与上述不同层面发生的深刻且有机的关联。

如同帕格强调的关联性,世界对于蒙古文化的关注也是一个借由巨大关联性而形成的共同体。笔者从音乐角度梳理西方人的考察和成就,意义不仅限于了解西方,同时也考虑到蒙古族在中国少数民族音乐研究中亦是重要的领域,其特点之一在于它研究历史悠久、成果丰硕,之二是局内学者,即蒙古族学者本身数量众多,研究趋向成熟。这就使得中西方蒙古音乐研究之间存在一个根本区别,即西方研究天然携带的他者性。第二个根本区别,在于上文提及的二者之间的地域倾向。从西方角度而言,涉及到中国蒙古族音乐的,从彭嵩寿与田清波之鄂尔多斯、哈士纶之内蒙古全境,到近五年来以中国内蒙古实地考察为基础的音乐民族志(如夏洛特·戴芙琳、塞丽亚·戴维斯[53]Thalea C.Davis.Across the red steppe: Exploring Mongolian music in China and exporting it from within.Master Thesis of Western Michigan University, 2014.的学位论文),虽然有一定数量,但从比例而言仍为少数。随着近年来中国民族志海外视野的扩展和跨界民族音乐研究的推进,有些中国学者如吴云、哈斯巴特尔[54]参见吴云:《和而不同——中、蒙跨界乌珠穆沁部长调研究》,2016年中国音乐学院博士学位论文;哈斯巴特尔:《卫拉特蒙古族呼麦、冒顿·潮尔及其音乐研究》,2018年中央音乐学院博士后出站报告。等人将中蒙两国蒙古族音乐比较研究作为主题,这是一百多年来立足本土后中国蒙古族音乐研究打开视野,走向更为体系化的宏观比较之路的第一步。因篇幅有限,本文无法展开细致的中西方学界蒙古音乐研究的比较,探讨所谓他者性究竟在多大程度上影响了各自的研究,西方将目光主要集中在中国境外的蒙古的历史背景和学科背景,当代西方民族志在关注中国蒙古音乐时的具体等等。如果我们认同境内外蒙古音乐及其研究需要得到更为全面的理解,那么,这些问题是需要得到深入的,本文仅是为了达到这种理解所做的最为基础的梳理和阐述。