农户分化背景下制度变迁对农田水利自治的影响

2021-06-15秦国庆朱玉春马恒运贾小虎

秦国庆 朱玉春 马恒运 贾小虎

摘 要:随着农户分化的演进,建立在个体同质化基础上的“机械团结”型农田水利自治日益式微,与分化格局相适应的“有机团结”型自治亟需跟进。基于“结构-过程-功能”范式构建了农户分化背景下的制度变迁与农田水利自治分析框架,并采用案例分析揭示了三者间的作用机制。研究结果表明:农户分化伴随着乡村社会的观念多元化、精英能人等关键群体的涌现以及决策主体的缩减,其从变异、选择与遗传三个层面推动了制度变迁的进程,改变了农户群体的规则感知与策略行为,并最终对农田水利自治效能产生影响。在农户分化的背景下,顺势推动乡村社会的观念进步,引导精英能人成为农田水利规则变革的带头人,创新水务决策模式,是推动农田水利自治迈向“有机团结”的可行路径。

关键词:有机团结;农户分化;制度变迁;农田水利自治

中图分类号:F323.3;F304.5 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2021)02-0110-09

作者简介:秦国庆,男,西北农林科技大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向为农村公共物品供给。

引 言

改革开放以来,中国农村的社会经济结构经历了深刻的转变,农户间的经济依赖性不断降低,要素配置方式愈发多元,利益价值逐渐分化[1-2],过往乡土社会的生产、生活和交往方式逐渐“退场”,建立在地缘、业缘关系基础上的农田水利自治日益式微[3]。党的十九大报告明确指出,推进国家治理体系和治理能力现代化是新时期全面深化改革的重要任务之一,而农村治理正是当前国家治理的薄弱环节。以农田水利治理为例,在“项目制”的推进背景下,农田水利骨干工程往往由地方政府供给,水管单位负责运行,村集体主要参与末级斗渠、农渠的建设与管护。然而,缺乏组织向心力的村集体往往存在“水带遍地横行、斗渠农渠废弛”的现象,支干渠向斗渠、农渠输水的“最后一公里”问题普遍存在[4]。破除此类困境的根本在于推动乡村社会向心力的“再生产”,并通过制度固定化[5],值得注意的是,这一过程是对传统乡土社会的超越,而非重构。传统乡土社会嵌入在以血缘、地缘关系为纽带的结构型社会资本中,共同的地域环境与生活方式塑造了相对同质的个体偏好、惯例与记忆[6],由此驱动的农田水利自治与“机械团结”相契合[7]。在乡土社会,农田水利是最基本的生产性公共事务,其在维持生计和承纳田租方面的重要作用能够引起个体强烈的情感共鸣、形成集体认知,并演化出渠例、水册、水碑等持续使用数百年的用水规范,进而构成“机械团结”型的自治格局。新时期的农田水利自治寻求的是一种分化与团结相得益彰的状态,与“有机团结”相契合[7]。在现代社会,农户生计策略愈发多元,农田水利在维持生计方面的作用难以再引发情感共鸣。与此同时,现代农业发展对农田水利自动化、智能化、集约化的要求越来越高,不同个体的农田水利供需差异越来越大。理想情形下,农田水利的管护、运营、升级任务应由不同比较优势的个体分别承担,不具备相关优势的个体仅需付费使用,这种由专业化分工带来的合作构成“有机团结”型自治格局。

寻找农田水利自治迈向“有机团结”的制度变迁路径构成本文的研究目标,围绕这一目标。本文的理论和实践意义在于:首先,基于“结构-过程-功能”范式构建农户分化视角下的制度变迁与农田水利自治分析框架,将复杂的影响因素嵌入框架内部,归纳其类别,梳理其作用路径,实现分化结构、变迁过程、自治效能三类要素的衔接。其次,结合实践经验,通过多案例分析清晰地揭示农户分化驱动制度变迁、制度变迁改变农田水利自治效能的现实样态,最大程度地展现其情景化和过程化特征。最后,从全局视角出发,为后税费时代基层农田水利自治向“有机团结”的迈进提供新思路。

一、文献回顾

明清时期,除税赋徭役之外,国家权力对乡土社会的介入是有选择性的,这为乡土社会自主秩序的产生提供了空间[8]。就农田灌溉等公共事务而言,乡土社会主要依靠其内部性力量进行自治。自给自足的生产方式和相对封闭的生活空间是乡土社会自治的物质基础[9],而建立于此基础上的“差序格局”被认为是解读乡土社会自治逻辑的主流视角[10]。“差序格局”模糊了“公”与“私”的界限,使得大范围的市场合作秩序难以扩展,却使封闭于血缘、地缘关系内部由共同偏好、惯例、记忆驱动的地方性自治成为可能,乡土社会塘坝沟渠的自主建设、水秩序的自主安排便是这种地方性自治的典型体现。

新中国成立后,传统乡土社会经历了社会主义改造,此后的农田水利治理经历了三个阶段:(1)计划经济时期,“政社合一”的治理体制、运动式的政治动员使得农户能够实现紧密有效的组织,村庄具有较高的农田水利建设能力,留下了数量丰富的水利基础设施[4]。(2)1982年至農村税费改革前,国家权威逐步从基层淡出,由“两工”所形成的强制性规则约束使得村庄具有一定的动员权威,故村庄在农田水利事务端具备一定的治理能力[3]。(3)2003年后中国农村社会步入后税费时代,“两工”的取消使村庄在农田水利治理方面丧失了动员权威以及财政自主性。随着农村社会“原子化”程度的加深,“熟人社会”的逐步瓦解[11],建立在血缘、地缘关系基础上的农田水利合作日益式微。

然而,乡村社会并没有在倒逼压力下形成“有机团结”的局面,农田水利设施的凋敝反而成为更加普遍的现象[4]。现有研究表明,农田水利等公共事务的自治困境可归因于以下三个方面:(1)社群属性因素,诸如社区公共价值分散化[12]、社区公共性发育不良[13]、互惠意识与普遍信任缺失 [14];(2)个体偏好因素,诸如工具理性驱动下的“搭便车”行为与制度供给困境[15]、不确定性厌恶与时间偏好[16]、精英俘获、“钉子户”谋利、村庄代理人寻租行为所导致的资源侵蚀[17];(3)制度性因素,诸如基层组织制度型权力薄弱所造成的领导力不足,私有化改革所导致的公共资源产权碎片化[4],技术治理与科层扭曲结合所引起的工具主义膨胀[18]。

尽管当前的农田水利自治困境研究已归纳出社群、个体、制度三个层面的重要动因,构建出了一幅困境生成的整体图景,但三条路径的研究缺乏有机衔接。社群研究路径大多强调利益依赖与社会资本等社群结构特征,并将其当作外生变量,考虑社群结构演化对乡村集体行动的单向影响,忽略了集体成员互动对社群结构的塑造;个体研究路径以理性驱动下的个体策略选择为出发点,将自治看作村域内部的博弈过程,视农田水利凋敝为一阶“囚徒困境”,视组织动员能力不足为制度供给困境,一方面忽略了个体决策嵌入社会网络的结构特性,另一方面忽略了“乡贤”等能人的个体效能;制度研究路径往往将制度性因素当作外生变量,实际上假设了乡村组织和个体具有实施既定规则的内生动力,普遍缺乏微观基础,忽略了自治过程中的个体理性。鉴于此,本文拟尝试构建农户分化背景下的制度变迁与农田水利自治分析框架,实现三类因素的逻辑衔接,并以案例资料加以解构和分析。

二、分析框架

对于制度的理解影响着本文的研究取向,而当前“制度”一词尚不存在一个被普遍接受的定义。在定义上,本文将以诺斯的观点来理解制度:制度是调节人与人之间、人与组织之间、组织与组织之间互动的博弈规则;规则既可以是正式的,也可以是非正式的[19]。本文语境中的制度规则主要指约束和指导农户参与农田水利自治的运行规则。以上定义能够使本文借助博弈论的基本构件实现社群分化结构、个体决策过程与自治效能的逻辑弥合。基于此,制度变迁将被视为一种博弈规则的演变。进一步,本文将基于“模因”概念对制度变迁过程进行解构[20]。“模因”的传播类似于生物进化过程。在“模因”视角下,制度变迁可分为三个阶段,即“变异”“选择”与“遗传”[21]。“变异”指新观念的形成过程,“选择”指权威的介入与动员以及行为主体制定新规则的博弈过程,“遗传”指规则的合法创建与稳定化过程。

情境变化引起的需求改变和社会结构中反对变化的惰性成分之间存在冲突,而冲突使社会形成张力。在某种程度上,农户分化所形成的乡村社会张力也是制度变迁动力,其存在于三个层面:首先,农户分化伴随着不同主体价值观念的多元化[22],而价值观念的多元化意味着旧观念的式微与新观念的形成。制度之所以能够成为不同主体共同遵守的博弈规则,在于其所包含的抽象符号能够唤起个体强烈的观念共鸣[23],在某种程度上,制度是固定化的观念,新观念的形成是新制度萌芽的触发因素。其次,农户分化伴随着乡村阶层的分化[24],而阶层分化意味着乡贤、精英、能人等“关键群体”存在可能性的上升[25],“关键群体”往往具备独特的资源禀赋,具有引领、示范和动员的能力[26],能够推动规则制定博弈的开展。最后,农户分化为乡村内部的政治分工提供了可能,同一阶层的农户有着相近的利益诉求,能够以较高的效率实现阶层内部的共识。此时,规则制定博弈的均衡条件由“农户共识”变为“阶层代表共识”,这在一定程度上解决了规则制定博弈所面临的“决策主体过剩”问题,降低了博弈所产生的交易成本,有利于新规则的创建[3]。

新规则的创建显然会影响农户的行为选择,换言之,农田水利运行规则的变迁将会影响其自治绩效。在一个农田水利运行规则逐渐改变的村庄,有限理性的农户可能会出于“路径依赖”仍服从旧有规则,选择某一均衡的注意力、时间、资金、劳动投入水平参与农田水利自治。但随着新观念的传播以及农户自身对新规则合法性、稳定性的感知进步,其会采取一些以往看来是“非均衡”的参与行为,进而影响农田水利自治效能。至此,本文以农户分化为结构要素、以制度变迁为过程要素、以农田水利自治为功能要素构建分析框架(见图1)。

三、研究设计

(一)案例选择

理论抽样和逻辑复制是多案例分析的基本要求,为了更好地对分析框架进行经验评估,本文在选取案例村庄时秉持以下原则:(1)案例村庄应具有抽样代表性、理论适配性与典型性。(2)案例村庄的农户分化、制度变迁与自治实践特征应具有一定的异质性,能够为分析框架的经验评估、稳健性检验与逻辑拓展提供足够的数据自由度。(3)案例村庄应具有较强的资料可得性,既满足实地访谈等一手资料的获取需求,又累积有足够的新闻报道、内部文件、契约章程等二手资料。

基于以上原则,本文选取陕西省渭南市D村、湖北省仙桃市H村和河南省南阳市T村作为研究对象。所有案例村庄的基本情况如表1所示,三个典型村庄是案例分析的主单元,农户分化诱发制度变迁的动因、农户分化驱动制度变迁的过程以及制度变迁影响村庄农田水利自治的路径是案例分析的嵌入式单元。至此,本文基本实现了多案例分析单元的复制与拓展。

(二)资料收集与范畴提炼

本研究依据三角测量法进行资料收集。从数据来源来看,本研究的数据资料同时包含一手资料和二手资料。其中,一手资料主要通过实地调研获取。2019年5月和8月,笔者分别前往陕西省渭南市D村和湖北省仙桃市H村開展实地调研,调研形式包括半结构化访谈、村干部座谈与农田水利现场视察。 2019年9月,本研究合作者前往河南省南阳市T村开展实地调研,调研形式包括开放式访谈、半结构化访谈、村干部座谈、农田水利现场视察。此外,本研究还收集了一定的二手资料,主要包括与村庄相关的网络报刊资料以及村庄内部的用水章程条文。

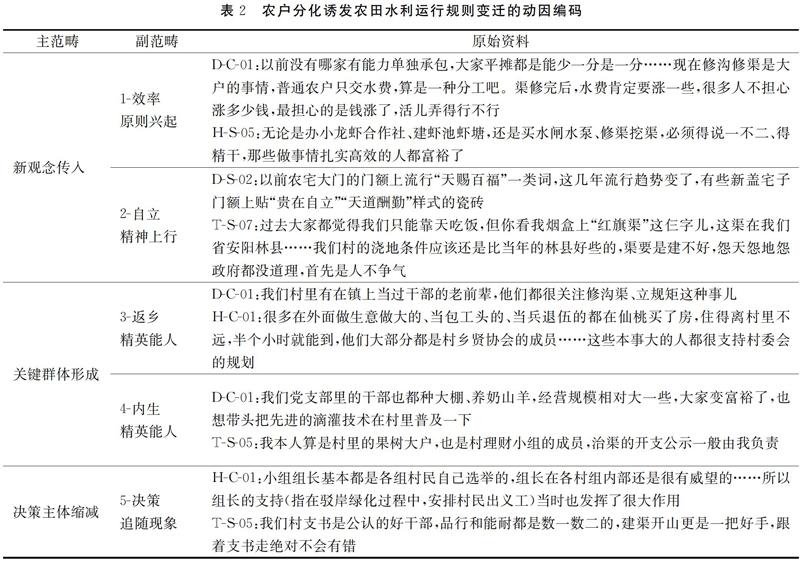

在资料收集的基础上,本文进一步对各类资料进行了初始编码和聚焦编码,具体步骤为:第一步,根据资料来源和类别对全部资料进行编号;第二步,从原始资料中简化和提炼出一些初步的概念,并对这些概念进行初始编码,比如将原始资料“D-C-01”和“H-S-05”编码为“1-效率原则兴起”,将原始资料“D-S-02”和“T-S-07”编码为“2-自立精神上行”,通过初始编码从原始资料中提炼出19个副范畴;第三步,通过聚焦编码建立范畴之间的聚类关系,将19个副范畴归纳为9个主范畴,比如将初始编码“1-效率原则兴起”和“2-自立精神上行”归纳为“新观念传入”,将初始编码“3-返乡精英能人”和“4-内生精英能人”归纳为“关键群体形成”;第四步,从案例资料中随机抽取原始资料样本,并交由研究合作者进行编码和范畴提炼,重复上述过程直至研究人员无法提炼出新的范畴,进而提升研究的理论饱和度。

四、案例分析

(一)农户分化诱发农田水利运行规则变迁的动因

在结构功能主义视角下,社会系统会自动实现均衡,制度变迁更多是一种系统性的演化过程,这种解释范式更关注社会整体目标的实现,却难以解释与整体目标相悖的个体失范行为。因此,对于规则变迁的理解需要实现对系统性和演化性的超越,将其纳入微观个体的行动因素,实现社会整体目标与个体行动的自洽。

在考虑个体理性的视角下,外部性的存在是新规则生成的一个必要条件,它使不同情境下的个体行动产生了不同的社会意义,决定了群体之间的利益依赖结构,决定了社会系统实现均衡的走向,因此基于外部性视角对农户分化诱发规则变迁的动因展开分析,案例原始资料及编码过程如表2所示。

1.新观念传入。在“等靠要”观念的影响下,农户往往采取投机主义用水策略,个体行为和整体目标处于一种相悖状态,用水博弈的结局往往是“公地悲剧”。随着农户分化的演进,农户观念趋于多元化,效率原则逐渐兴起,自立精神日益上行。由“等、靠、要”观念催生的投机行为产生了负外部性,損害了那些出于自立精神和效率原则而主动参与农田水利管护群体的利益,而利益的冲突对立削弱了旧秩序,产生了“重构均衡”和“再整合”的集体需求,构成了规则变迁的动力。

2.关键群体形成。后税费时代伊始,乡村农田水利自治面临着集体无作为的行动困境,虽然农户普遍不满于彼时的治理格局,但分散不一的抱怨与不满难以形成有效的结合,农户缺少足够的激励去改变现状。随着农户分化的演进,返乡能人和本土精英等关键群体的规模日益增加,一方面,关键群体有更充足的资源禀赋参与自治,另一方面,一些精英能人本身是种植大户,对农田水利公共物品有着更强烈的需求。关键群体的累积突破了集体行动的“门槛人数”,增加了潜在行动者对规则制定成功可能性的预期,释放了一种“消除不确定心理”的正外部性,构成了规则变迁的动力。

3.决策主体缩减。在同质化的情形下,农户在农田水利运行规则制定事务中的决策地位较为对等,这导致规则制定往往面临诸多争议,难以形成一致的意见。随着农户分化的演进,村庄呈现阶层化格局,精英阶层农户依靠其经济能力与资源禀赋形成一定的“卡里斯玛”权威,获得一定数量的追随者,充当着“意见领袖”的角色,其行为观点所释放的信号减轻了追随者的决策负担,对于追随者而言具有正外部性,减少了规则制定的复杂性与争议性,降低了规则制定的内部交易成本,构成了规则变迁的动力。

(二)农户分化驱动农田水利运行规则变迁的过程

本部分将基于“模因”视角,从变异、选择与遗传三个阶段分析农户分化驱动农田水利运行规则变迁的过程,案例原始资料及编码过程见表3。

1.诱发集体观念变异。规则变迁过程始于“模因”的变异,即对立意识形态的形成、集体新思潮或新观念的诞生。农户分化的演进伴随着乡村精英能人的涌现,而三个案例村庄的经验证据表明,精英能人是打破“等、靠、要”等旧思想、传播“效率”“自立”等新观念的核心行为主体。具体而言,精英能人的宣传和示范构成了一种情景互动,减少了普通农户在观念抉择过程中所面临的不确定性,更新了普通农户的“观念-收益”认知,最终诱发集体层面的观念革新。

2.推动新规则选择。新规则的选择过程即新观念的固定化过程,是规则变迁的核心环节。三个案例村庄的经验证据表明,乡村精英能人是推动新规则选择的主要力量。一方面,精英能人依靠其经济能力和名誉威望形成一定的动员权威,向其他农户发出制定新规则的要约;另一方面,精英能人会亲自发起议事,推动规则制定博弈的开展。除此之外,部分精英能人群体通过民主选举进入村庄公共权力组织,以村干部的身份协调各方利益,整合乡村内部的变革力量,推动了规则制定事务的有序开展。

3.促进新规则遗传。受行为主体有限理性的影响,新规则通常是不完备的,其在实施过程中往往面临诸多规则制定时期未曾设想到的争议。三个案例村庄的经验证据表明,村干部以及精英能人组成的非正式议事组织是促进新规则遗传的主要力量。首先,乡贤议事团通过仲裁争议,弥补了新规则的缺漏之处,为类似争议提供了判例依据,保障了新规则的稳定运行。其次,村干部作为当家人,对新规则具有一定的解读权威,使新规则的实施获得了更多弹性,在很大程度上避免了“一刀切”和“执行死板”所带来的弊端。

(三)制度变迁影响农田水利自治的样态表征

博弈过程本身是一个社会学习过程,在此过程中,行为体的规则认知水平会不断进步,其策略行为选择也会发生相应的改变,进而影响行为体间的互动,最终改变集体行动的效能。本部分将从规则感知、参与行为与自治效能三个角度分析运行规则变迁影响农田水利自治的路径,案例原始资料及编码过程如表4所示。

1.规则感知进步。由于不同农户的认知能力存在差异,新规则并非总能在短时间内影响每个农户的行为。三个案例村庄的经验证据表明,新规则所构建的可信承诺与惩罚威胁是增进农户规则感知的两大重要因素,其中,可信承诺增强了农户参与农田水利自治的获益感知,构成了一种地方性知识,为乡村场域向心力的生产和再生产提供了激励性要素;惩罚威胁则抑制了投机者对“搭便车”行为的获益预期,减少了农户参与农田水利自治的收益模糊性,为乡村场域向心力的维持提供了稳定性要素。

2.参与行为改变。在“差序”思维等旧观念的引导下,每个农户都知道其他人会遵循“各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜”的惯例规则,所以,“事不关己,高高挂起”是个体理性选择,不合作是博弈的均衡结果,但随着农户对新规则的感知进步,其会采取一些以往看来是“非理性”的策略行为,合作行为逐渐成为新的均衡。三个案例村庄的经验证据表明,规则变迁是一个“扬弃”过程,一方面,它从村庄历史文化与集体记忆中抽取出了代表“同舟共济”与“同心同德”的积极符号,增进了农户的合作行为;另一方面,它抑制了“差序”思维与“等靠要”观念,减少了部分农户的投机行为。

3.自治效能改变。新观念的渗透、精英能人的动员号召、乡贤组织与村干部的仲裁以及普通农户的感知进步共同推动了新规则的创建、稳定与运行,改变了乡村社会的用水结构,促进了村庄合作秩序的扩展,打破了农田水利治理的“公地悲剧”困境,实现了农田水利的公共价值统合,完成了团结的重建与均衡的重构,为农田水利的自治凝聚了各类资源,最终提升了村庄农田水利自治效能。三个案例村庄的经验证据表明,村庄农田水利自治效能的提升主要体现为设施的长效运行、农户满意度的提升以及对邻村的溢出效应。

五、结论与政策启示

本文以陕西省渭南市D村、湖北省仙桃市H村和河南省南阳市T村为例,采用多案例分析法研究了农户分化视角下的制度变迁与农田水利自治之间的关联逻辑,研究表明:农户分化伴随着乡村社会的观念多元化、精英能人等关键群体的涌现以及决策行为主体的缩减,其能够从变异、选择与遗传三个层面推动制度变迁的进程,进而改变农户群体的规则感知与策略行为,最终对村庄农田水利自治效能产生影响。

在农户分化的背景下,顺势推动乡村社会的观念进步,引导精英能人成为农田水利规则变革的带头人,创新水务决策模式,是提升基层农田水利自治效能的可行思路,是推动农田水利自治迈向“有机团结”的可行路径。为此,应清晰地认识中国农户分化的演变趋势,推动面向基层社区的“放、管、服”改革。首先,应为农田水利自治提供良好的外部制度环境,通过有效的制度安排为乡村社会注入社会主义核心价值观,吸引人才与领导力资源,提供现代化的民主治理工具;其次,应减少不必要的直接干预,破除“救助式”的慈善逻辑,将农田水利工程的部分权利转交于村集体,以购买服务等形式将更多的农户纳入到“项目治村”的环节,提升乡村开展自治的积极性与自主性;最后,应将“官民共强”治理观念嵌入到农田水利治理架构,通过行政法规为“村民理事会”“乡贤协会”等新型村民自组织赋予一定的组织动员权力,提供适度的外部激励,为农田水利自治培育内生力量。

参考文献:

[1] 韩俊.以习近平总书记“三农”思想为根本遵循 实施好乡村振兴战略[J].管理世界,2018(8):1-10.

[2] 姜安印,陈卫强.分化小农户混合型发展路径研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(2):26-34.

[3] 秦國庆,杜宝瑞,刘天军,等.农民分化、规则变迁与小型农田水利集体治理参与度[J].中国农村经济,2019(3):111-127.

[4] 王亚华,高瑞,孟庆国.中国农村公共事务治理的危机与响应[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2016(2):23-29.

[5] 许源源,左代华.乡村治理中的内生秩序: 演进逻辑、运行机制与制度嵌入[J].农业经济问题,2019(8):9-18.

[6] 王露璐.乡村伦理共同体的重建:从机械结合走向有机团结[J].伦理学研究,2015(3):118-122.

[7] 埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].渠东,译.上海:三联书店,2000:359.

[8] 杨国安.“天高皇帝远”?古代基层社会如何治理[J].人民论坛,2020(3):142-144.

[9] 徐勇.中国家户制传统与农村发展道路——以俄国、印度的村社传统为参照[J].中国社会科学,2013(8):102-123.

[10] 王露璐.共同体:从传统到现代的转变及其伦理意蕴[J].伦理学研究,2014(6):77-80.

[11] 贺雪峰.论半熟人社会——理解村委会选举的一个视角[J].政治学研究,2000(3):61-69.

[12] 金太军,赵军锋.基层政府“维稳怪圈”: 现状、成因与对策[J].政治学研究,2012(4):91-100.

[13] 李友梅,肖瑛,黄晓春.当代中国社会建设的公共性困境及其超越[J].中国社会科学,2012(4):125-139.

[14] 田先红,杨华.税改后农村治理危机酝酿深层次的社会不稳定因素[J].调研世界,2009(3):31-32.

[15] 柴盈,曾云敏.纪念首位女性诺贝尔经济学奖得主埃莉诺·奥斯特罗姆[J].经济学动态,2012(8):97-106.

[16] 埃利诺·奥斯特罗姆. 公共事物的治理之道[M].余逊达,译.上海:三联书店, 2000:40-44.

[17] 陈锋.分利秩序与基层治理内卷化:资源输入背景下的乡村治理逻辑[J].社会,2015(3):95-120.

[18] 彭亚平.治理和技术如何结合?——技术治理的思想根源与研究进路[J].社会主义研究,2019(4):71-78.

[19] 道格拉斯·诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行,译.上海:格致出版社,2008:3.

[20] 理查德·道金斯.自私的基因[M].卢允中,张岱云,陈复加,等,译.北京:中信出版社,2012:192.

[21] BOYD R,RICHERSON P J.The Evolution of Norms: An Anthropological View[J].Journal of Institutional and Theoretical Economics,1994,150(3):72-87.

[22] 杨华,杨姿.村庄里的分化:熟人社会、富人在村与阶层怨恨——对东部地区农村阶层分化的若干理解[J].中国农村观察,2017(4):116-129.

[23] DOUGLAS M.How Institutions Think[M].New York:Syracuse University Press,1986:45-54.

[24] 贺雪峰,谭林丽.内生性利益密集型农村地区的治理——以东南H镇调查为例[J].政治学研究,2015(3):67-79.

[25] OLIVER P E,MARWELL G.The Paradox of Group-size in Collective Action:A Theory of the Critical Mass II[J].American Sociological Review,1988,53(1):1-8.

[26] 马克思·韦伯.经济与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1998:81.

(责任编辑:马欣荣)