农旅项目为何失败:基层规划内卷化

2021-06-15胡高强

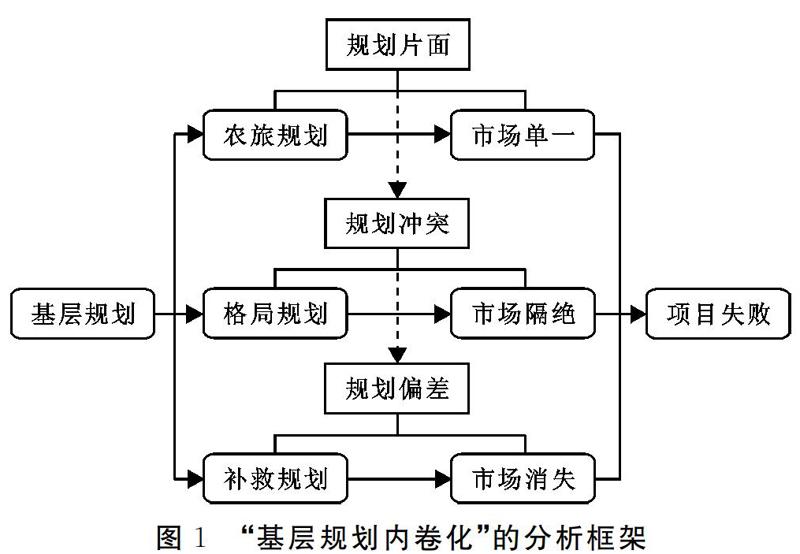

摘 要:乡村农旅项目是乡村建设的积极尝试,它可以实现农民增收,美化乡村环境,振兴乡村产业,但一些农旅项目却在实践中走向失败,造成了地方财政和市场资本的损失,其背后的原因值得深思。以往研究瞄准了农旅项目本身的发展模式与静态困境,未对失败的原因进行理论解释。通过考察苏北H村荷花池农旅项目的发展历程发现,基层规划内卷化是造成乡村农旅失败的根本原因之一。当地基层政府对农旅项目的规划经历了规划片面、规划冲突和规划偏差的非科学递进过程,导致乡村农旅项目形成了每况愈下的市场状况:从市场单一到市场隔绝,再到市场消失;最终,引起农旅项目丧失其公共性和开放性的本质特征,最终走向失败。

关键词:内卷化;基层规划;农旅项目;乡村振兴

中图分类号:F205;F323.1 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2021)02-0101-09

作者简介:胡高强,男,华东理工大学社会与公共管理学院博士研究生,主要研究方向为农村社会治理。

建设农旅项目是中国乡村发展的一个积极而重要的尝试。原国家农业部(现农业农村部)早在2011年就专门制定了《全国休闲农业发展“十二五”规划》,要求各地“因地制宜编制休闲农业发展规划”[1],而随着乡村振兴战略的实施,国家也一直在强调和支持乡村休闲农业和乡村旅游的发展,“实施休闲农业和乡村旅游精品工程”,意在推动乡村休闲旅游高质量发展并为加快推动农业农村现代化提供有力支撑[2]。各地也非常重视地方农业特色和旅游经济的结合,在农村规划和建设了很多农旅项目。农业和旅游相结合的新型产业形式改变了农村社会的空间布局,推动了农业产业化发展,可实现农民增收,提升其生活品质[3]。无疑,乡村农旅项目是造福地方乡村社会的公共事业。然而,一些乡村农旅项目却最终走向失败,给基层政府、当地村民以及投资者造成了巨大损失。为了寻找问题答案,本文以苏北H村荷花池农旅项目为个案,在充分考察其演变历程的基础上,深入剖析在资源输入背景下,面向乡村社会公共利益的农旅项目失败的某些原因。

一、文献回顾与分析视角

(一)文献回顾

农旅项目的发展受到多种因素的影响,以往研究主要从市场经济学和结构经济学两个角度进行解释,前者从市场要素角度而后者则将市场要素与结构相结合来剖析。

市场经济学主要从市场要素角度来探讨农旅项目发展的影响因素。主要观点认为农旅项目深受自然、人文和产业三种资源的影响[4],其空间分布受到资源禀赋条件、地方经济基础、交通区位和客源市场等因素的影响[5],也有学者单纯从交通可达性角度研究农旅发展的影响因素[6]。王莉琴等研究了农旅融合中管理体系、产品开发、专业人才和宣传营销的重要作用[7];王正环等通过分析台湾休闲农业发展效益认为农旅项目受到土地充裕状况、人才与选址要素的影响[8],而有些研究发现农户禀赋对其参与农旅项目存在影响[9]。

结构经济学相较于市场经济学更进一步将市场要素与结构(政府与政策)相结合。这一视角承认行政手段在经济发展中的重要作用[10],并且政府会在市场失灵时介入[11];而新结构经济学则强调政府在市场发展中的协调与因势利导作用,如产业政策等[12]。基于这一思路,有研究认为农旅项目发展的关键要素是农户、工商资本以及政府治理[13],也有研究通过分析海外经验认为系统性政策、法规保障和行业协会可以促进农旅项目的发展[14];秦俊丽认为休闲农业的发展受政策与资金、农业环境、资源禀赋等多种因素的影响[15],而李艳波则从政府的产业发展规划角度来研究如何促进海南休闲农业的可持续发展[16]。

两类研究从市场和结构等多要素角度对农旅项目的发展困境[17]、发展模式[18-19]和演化机制[20]进行了分析,为后续的农旅研究提供了有益启发。但是,既往文献未解释农旅项目失败的根本原因,也未从社会学角度探讨基层政府面向公共利益的多项规划在农旅项目发展中所产生的意外后果。

(二)基层规划内卷化:一个社会学分析视角

“内卷化”(involution,也译“过密化”)概念最初由人类学家戈登威泽在分析文化模式时候所创立[21],后来格尔茨在研究爪哇农业时,提出了农业内卷化,用来说明农民在水稻种植中不断投入越来越多的人力成本,但水稻单位产出并未成比例增長的怪象。沿着这一思路,黄宗智研究了中国乡村社会的内卷化[22]。而杜赞奇将这一概念用于分析近代中国“国家政权建设内卷化”[23],即随着国家对民众税收的加重,对乡村社会的控制却越发无力。随后,“内卷化”概念被广泛应用于多个领域,其中接续黄宗智和杜赞奇研究国家与社会治理向度的较多,如分析中国基层政权组织的内卷化[24],分析秩序与基层治理的内卷化以及基层治理的形式主义[25]和内卷化[26]等。这些研究存在一个共同点:将基层治理和组织中的私人利益看作是“内卷化”的重要动因,如杜赞奇笔下的国家政权建设内卷化与乡村“谋利型经纪”的崛起高度相关,点明了个体或私人利益对形成“内卷化”的重要推动作用,而对公共利益所导致的“内卷化”缺乏探讨。但对公共利益所引致的失败上,有一些重要研究不可忽视。费里曼等在研究中国革命时期的华北平原,指出新的统治者试图通过抑制市场和推行集体经济来消灭混合经济,结果产生新的贫困[27];而斯科特从国家的视角出发研究改善人类状况的项目是如何失败的,他发问道:具有良好用意的领袖为使得人民现代化而设计的项目忽视了生态和社会生活的事实后,何以继续[28]。萧凤霞甚至使用“国家内卷化”来讨论地方社会对国家机器的复制,最终导致原本的目标被歪曲[29]。有研究继续将导致内卷化的主体扩散至地方和民众,并称之为“共卷”[30]。这类研究试图解释以公共利益为起点的行动最终失败的原因,然而其着眼点主要为国家与社会的高层次的宏观组织者,一般是政党、中央政府、宗教或独裁权力,而不是基层政府。受这些研究的启发,本文将采用某案例并以基层政府规划“内卷化”作为切入点,将以往研究“内卷化”过程中被遮蔽的基层政府的公共利益与地方规划带到视野中,并将二者结合,来回答基层政府旨在促进乡村公共利益的农旅项目为什么会失败。

H村荷花池农旅项目占地2 200亩,规划面积12 000亩,是一个以荷花观赏为载体,集休闲、餐饮、住宿旅游资源为一体的生态观光园。案例的变化时间跨度较大,该项目2015年规划,2016年5月开园,到2017年5月经历地区性规划变动,再到2018年和2019年园区的陆续转型,其发展每况愈下。案例资料积累的跨度也比较大,最早的访谈来自2016年夏季与游客的“闲谈”,随后在2017-2019年夏季均做了实地考察,访谈了一些游客和H村村民。2020年3月至5月,集中对H村村干部和村民进行访谈,深入了解农旅项目的运作情况。

基层政府作为农旅项目的规划者和实施者,会依据当地资源禀赋和市场潜力有序规划辖区内有同质资源禀赋的不同农旅项目,避免同质竞争,实现多样化发展。基层政府的规划理念会呈现出一种“计划性差异”,即基层政府人为地、片面地将不同村庄的农旅风格、规模大小、经营产品等进行差异化的行政设计。然而,这种行政上的统筹引起此类农旅项目发展受挫,尤其是那些一开始就被设计为单一风格的农旅项目,其基本消费缺失,游览单调,市场渐趋单一。此农旅项目初期依靠新鲜感吸引大量人流的短暂现象,成为促使基层政府进一步做出更大规划的基础和动力,即对整个村庄的格局进行改造以配合后期建设田园综合体的宏大构想。但后果是,村庄的格局规划却与农旅规划存在一定的冲突,意外地给此农旅项目造成了制度性破坏,造成市场隔绝。农旅项目本存在地理边界,而村庄格局规划是要突破和重组已有的边界。更重要的是,村庄格局规划具有更大的利益性和更强的优先性。利益性体现在公共利益和政府财政两个方面:一是村庄格局规划可以让全体村民切身受惠,而农旅项目仅惠及部分村民,尤其是在农旅项目因前期片面规划而弱化其公共性之后,农旅规划让位于整体村庄格局规划似乎不可避免。二是村庄格局规划中的旧房拆迁置换出的土地,可以给基层政府增加土地财政收入。优先性也体现在两个方面:一是省市政府号召区镇政府在农村地区加快建设生态经济示范区,这需要腾挪出大面积的耕地,而格局规划恰好可以实现这一目标。二是基層政府试图将原来镶嵌在村庄版图中的农旅项目扩大为村庄整体改造的田园综合体之“野心”被上级政府肯定。为了更大的功绩,基层政府也就转向更大的公共利益及其项目载体。由此,农旅规划被村庄格局规划所替代,却让本就开始走向衰落的农旅项目饱受冲击,基层政府又通过重新规划农旅园区土地用途来及时止损,试图挽救农旅项目,但规划补救使得土地用途走向私人化,与农旅项目的公共性本质与特征背道而驰。

基于乡村社会公共利益的基层规划超越了对农旅的单向策划,形成了介入力度逐渐增加而合理性逐渐弱化的规划序列:村庄农旅规划、村庄格局规划和农旅补救规划,它们的目标都是提升村庄和地区的公共利益,然而,持续推进的规划改变农旅与市场的关系而产生了意外后果,那些改善村庄或集体农庄所遵循的简单化原则并不能产生有效的社会秩序[28],由此形成“基层规划内卷化”。也就是说,基层政府的规划以市场状况这个中介变量来表达和强化其“内卷化”。本文根据基层政府的规划行动、农旅市场状况和意外后果,建构了以下分析框架(见图1)。

基层政府的行动导向是以区域资源协调的方式将村庄发展纳入到规划中,将不同的村庄计划与设计为不同类型、风格和规模的农旅项目结合,其目的在于协调地区资源,避免竞争,实现利益最大化。而当地基层政府试图利用更宏大的规划将村民向农旅项目集中,以腾挪土地的方式进行格局规划,这与失败后的补救行为有着相同的目的:着眼于村庄的整体进步。然而,这些规划却事与愿违。农旅项目市场状况的不断恶化是基层规划片面化的直接表现,而“意外后果”的不断出现与加重则是事实结果。

二、规划片面:“计划性差异”单一市场的形成

乡村振兴战略的实施给农村社会输入了大量资源,而这些资源主要通过基层政府进行配置。乡村农旅项目作为振兴乡村的重要尝试,基层政府投入了大量财政。出于公共利益的考量,面对地方同质性资源,为了避免竞争,基层政府会统筹全局,对辖区多个农旅项目进行多样性规划[31]。这种做法体现了规划的“计划性差异”,但却忽视了农旅发展的完整性和乡村市场的适应性,进而导致农旅项目基本功能欠缺和市场单一化,不利于其生存和发展。

(一)“计划性差异”:资源同质下的行政规划

基层政府的“计划性差异”是“纸上谈兵”式的规划,因客观限制存在弊端。不同层级政府所指导的乡村建设的方向和层次不同。随着管辖面积的缩小,地域同质性趋于强化,自然资源禀赋趋同而市场逐渐缩小,农旅项目最终可能形成恶性竞争。随着政府层级越来越低,尤其是乡镇政府很难依据自然资源禀赋的差异去规划乡村项目,而是倾向于人为统筹,制造差异。由于村庄之间地理距离较近,如果让村庄自行决定建设何种样式和规模的农旅项目,则容易产生村庄竞争,威胁到基层资源分配的安全性和最大化。因此,基层规划“差异性”一般与自然资源禀赋脱钩,如挖掘池塘养殖小龙虾,建设恒温房种植热带观光植物等。苏北Y新区(行政级别低于区,高于镇)由原Y镇、C镇和Z镇合并而成,地处平原,近几年新区内建设了多个农旅项目,如城区的爱情公园、Z镇的玉玺生态园和玫瑰园以及C镇的荷花池和农业嘉年华等。实际上,X镇和Z镇、C镇三者相互毗邻,除了城区的爱情公园外,其他农旅项目的直线距离大都在5~10公里,其所在之处并无自然资源禀赋差异,主要依靠村民拆迁和征地获得大面积土地以建设农旅项目,彼此之间的规划理念与风格迥然相异。

聚焦到单个农旅项目,这种“计划性差异”又是如何实现的?以本文所要分析的H村荷花池农旅项目为例,它以大面积荷叶荷花作为旅游观光资源,莲藕形成农业产业,较为巧妙地实现了农业和旅游的融合。但是,H村的荷花池项目实际上并不是基于村庄的自然资源禀赋,莲藕在S市的农村地区普遍种植。H村村长G在规划和建设荷花池过程中,对周围乡镇的农旅项目做了实地考察和比较,他认为周围几个村的农旅项目当时很少有赢利的,可玩性还不足。

“几个村都搞一样的旅游,哪个来看?上头(区镇政府)为了避免竞争,就在周围几个村搞了不一样的项目。我们村这个荷花池,就是区里边规划的,里边还可以做一些小生意。Z镇那个玫瑰园,里面的花是要拿出去卖钱的,里边也有玩的和吃的,两边挣钱……我们这地方没山没水的,上头说建成什么样,就建什么样……就那个玫瑰园,搁在我们村也可以,有地就行了。”(H村村干部)

莲藕并不是H村特有的产业,荷花池大面积水域是通过人工挖掘实现的,可替代性强,附近任何一个村庄都可以通过这种方式建设荷花池。在本村及周围村民的印象中,H村并未与荷花荷叶这些意象相关联,也就是说,H村并不拥有荷花这种符号资源,因此所塑造的荷花池在本地民众心中并无较强的“合法性”依据。基层政府的“计划性差异”受到客观的资源限制,只能用行政上的差异统筹来实现不同村庄经济与资源环境的独特性,这些规划看起来是尊重差异,实际上有违市场规律,是用规划手法完成了“计划差异”。

(二)农旅市场趋向单一化:片面规划的意外后果

基层政府在乡村农旅项目上的“计划性差异”具有强势的确定性,这种确定性潜藏着定位错误或发展偏差的巨大可能性。农旅项目初期的规划不合理导致其整体风格与功能表达不符合市场需要,难以形成良性的市场互动,最终被市场选择机制所淘汰。基层政府这种雷厉风行的行政运作在提高决策效率的同时,也为农旅项目的发展埋下了隐患,主要体现在项目规划整体风格单一、功能性和主体动力不足以及开放周期短等方面[32]。基层政府由此塑造了一个趋向单一的市场,无法可持续发展。

Y新区政府对H村荷花池的规划理念是以荷花池为主题,根据村庄现状,大力发展旅游观光、体验、住宿、餐饮、娱乐等经营项目。然而,基层政府以荷花池作为农旅融合的规划产生了几个不利于增促市场互动的问题。(1)被规划的荷花池旅游形式单一、内容单调。H村荷花池园区基本上就是人工种植的莲藕,供游人观赏,铺设在水面上的木栈道横穿其间,游客沿着木栈道游览。而除了这些,游玩形式已经穷尽,既没有儿童游乐场、水上娱乐运动,也没有现代科技对娱乐体验的助力。(2)规划忽视了农业旅游的生物周期。农业旅游因种植品种差异存在不同的观光周期,尤其是对露天农业而言,更要遵循自然规律。H村荷花池就忽视了荷花的季节性問题,荷花只在夏季盛开,荷花池农旅项目也只能在夏季运行。其他季节,荷花池水域上只有水草和荷叶的枯梗,景色单调,景区配套的设施资源基本处于停止状态,增加了运营和维护成本。(3)规划缺乏完整、多样的消费功能。旅游创收是农旅发展的重要经济来源。然而,基层政府的片面规划导致农旅项目缺乏完整性的消费功能。根据实际调研,H村的荷花池项目只招商了屈指可数的几家餐厅,没有住宿、农业体验以及娱乐等多功能消费。正如某村民所言:“整个景区没有像游乐场那种娱乐设施。如果有的话,城里人放假或者周末就可以带着小孩子来玩,夏天就只有荷花,拍拍照就没了。”(4)农旅项目的主体性弱,在地化程度低。乡村发展农旅项目本应该直接给本村村民带来经济收入,提升生活水平,但由于规划片面,出现了一些矛盾。其一是村民丧失经济参与权。虽然荷花池项目设立了H村土地合作社,但土地经营权实际上被长期转出,村民每年只能拿到固定每亩地800元的租金,不参与任何分红。部分村民想在荷花池园区租赁门店经商,也被拒之门外。其二是村民未享受免票“特权”。荷花池面向所有来访游客收取门票,本村村民也不例外,而C镇的其他农旅项目均向本村村民免费开放(持身份证)。其三,农业产业被精英垄断。荷花池的莲藕表面上一直由村土地合作社统一处理,但实际上由村内精英承包。也就是说,作为农业产业的莲藕并未给其他村民带来就业机会或者经济收入。

荷花池农旅项目征用H村村民的土地,但普通村民参与门路被斩断。H村村民L说道:“赚钱的门道都被村干部占了,哪有你的份!就像那个饭店(园区唯一)和烧烤摊,早就被和村干部有关系的人搞到手了,村里边的就只能去卖卖冰棒。”H村荷花池游玩单一、不完备消费和季节性开放等客观现实导致了游客对荷花池项目的整体评价不高,无法形成持续的观赏和消费需要。

三、规划冲突:村庄规划变动农旅市场隔绝

基层政府在农旅项目规划理念上的“计划性差异”并非是保证每个农旅项目实现预期目标的充分条件,还需要有持续不断的客流作保证。从地区发展趋势看,S市近五年持续对农村进行规划,通过拆迁与土地征用将村民“赶”到镇上购房,实现“农民上楼”。而H村因距离C镇城区较远,一直没有动迁,但拆迁征地似乎也是迟早的事,加之区镇政府对H村荷花池农旅项目的规划变动,于是区镇政府试图将H村散落居住的村民集中搬迁至荷花池周围,既可以为荷花池集聚客源,也可以实现拆迁与征地以建设田园综合体,提升村民居住质量。这一规划看似是一石三鸟,但其实际效果远没有达到预期,甚至起了反作用。

(一)人口资源集中:“居民点改造提升项目(EPC)”规划

在2017年5月,也就是在H村荷花池对外开放一年后,Y新区政府和C镇政府决定对H村实行土地整治和“居民点改造提升项目(EPC)”,对原先的自然村进行整体拆迁,并在荷花池附近统一建设居民楼。

按照发展预期来看,基层政府对H村的这一规划可以起到三个作用。一是可以提升村民的居住质量和居住环境。H村是周围村落中经济基础最为薄弱的,这主要是因为散落分布的自然村长期远离交通干道,村庄内部劳动力外流也十分严重。村庄经济薄弱,村民房屋普遍比较破旧,室内采光也差。很多房屋仅有留守老人居住,房屋无法进行修缮或装修,整体居住质量差。二是将人口资源向荷花池农旅项目聚集,为其创造客源条件。H村的住户相对分散,基层政府将村民统一迁址到荷花池周围,并兴建了只有三层楼的居民点。据村干部说,长期住在村里的中老年人不少,“他们不愿意爬楼,你看镇上那个房子五楼哪有老人住,都把车库装修一下就住进去了,不用爬楼,方便”。将村民集中到荷花池附近可以为农村增加“现代化”的气息,比如给村民提供跳广场舞、公园遛弯的机会,为荷花池创造一个潜在的消费市场。三是实现土地整治与集中,通过“占补挂钩”为田园综合体预备土地。土地的集中使用,可以给部分村民直接带来经济收益。例如家庭农场的土地经营权向社会开放,有经济条件和经营能力的村民可以承包土地。荷花池对面的一个家庭农场由本地村民所经营,共计40亩地,种植葡萄,每亩地每年交800元租金,而种植的几种品种可以卖到每千克4~15元不等。此类家庭农场还可以吸纳中老年人“再就业”。在Y新区农村,一些60~80岁身体康健的老人到自己家附近的农场里栽花,这些劳动不需要付出大量体力,他们每天也能赚70~120元,很多老人都争先恐后地参加。

总体来看,基层政府这一整体规划似乎一举三得,扩大了公共利益。然而,通过采访村民却发现,这一看似着眼于公共利益的规划产生了实践困境。H村拆迁与征地的补偿金不足以购买新建的房屋,仍需村民再出一部分钱。拆迁的补偿标准按照房屋每平方米900元左右补偿,征地则是每年每亩补偿800元。村民的房屋面积大都是100平米左右,没有二层楼的村民一般补偿不到十万元,而荷花池周围新建房屋每平米售价1 700元,房屋面积在120平米左右。村民如果选择新建的房屋,则按照面积置换。如村民J家房子面积110平米,他换购了一个125平米的房子,面积等价置换后,他仍需向开发商补15平米差价,共计25 500元。这种补偿方案引起了很多村民的不满,他们认为“自己的房屋住着好好的,为什么还要再贴钱”。

客观来看,新建房屋的确可以提升居住质量,但对于经济条件差的村民,现金更重要。H村荷花池农旅项目、家庭农场乃至区镇政府设想的田园综合体对广大普通村民而言,难以获得实际的经济收入。

(二)市场隔绝:内外交错的意外后果

H村是个自然村,有一个每月定期开集的农村集市。游客从H村北面的水泥乡道进入,交通状况良好。H村荷花池的主园区在2016年4月对外开放,当时部分区域因设施不健全还未开放,园区停车场旁和园区门口有少量卖饮料和冰淇淋的流动摊位。餐饮业在此之后继续建设,但到2016年9月,最终只有一家餐厅和一家烧烤店。荷花池在夏季维持了基本的客流量,而随着H村EPC项目的实施,逐渐导致荷花池与市场相隔绝。EPC项目将H村大部分村民房屋进行拆迁,拆迁废料都要从乡道进出,而乡道根本无法承受渣土车等重载车辆的频繁使用,很快就变得“满目疮痍、伤痕累累”。大部分游客均来自周围农村,出行工具多为电动自行车。在夏季开放时节,游客难以到达荷花池。

在H村内部,EPC项目实施目的在于将H村人口向荷花池集中。但有几个原因导致村民反对拆迁。一是拆迁赔偿不高;二是由于新建居民点远离省道,交通不便,村民也不愿购买。这就导致了不愿意或者没钱的村民反对拆迁,而那些愿意拆迁的村民则大多直接拿了拆迁款到C镇、Y新区或县城买房,H村流失了四分之一的村民,尤其是家庭经济条件相对较好的。

总的来看,基层政府的规划冲突以阻断交通的外部方式和削弱村庄人口的内部方式导致农旅与市场相隔绝。前后两个规划间的根本冲突,加剧了基层规划的财政损耗和行政支付。乡村农旅在基层规划的冲突中逐渐成为牺牲品。不同于基层政府的规划短视,规划冲突对农旅项目市场互动的破坏力更大、破坏方式更直接,因此规划冲突对乡村农旅项目的失败负有重要责任,表明基层政府出现了重大的决策失误,失去了与市场的良性互动[33]。

四、规划偏差:公共农旅项目私人养殖场

基层政府的规划片面和规划冲突使农旅项目已摇摇欲坠。为了挽救项目,减少损失,基层政府进行了规划补救。然而,这一补救性质的规划并未成功,而是错误地将公共的农旅项目转型为私人养殖场。农旅项目所具有的公共性和开放性的本质特征被彻底抹杀,失去了农旅项目的根本属性,宣告乡村农旅建设的失败。

(一)为减少项目损失:农旅項目“改道”

规划存在成本付出风险,即如果规划没有达到预期效果,就会造成资源浪费。在乡村振兴战略背景下,基层政府投入大量的财政资源以建设农旅项目,但由于规划的“内卷化”,一些项目偏离了计划轨道,导致其市场互动持续弱化,最终失败,造成了基层政府财政资源的大量浪费。为了挽回成本,及时止损,基层政府需在短期内对偏离目标的农旅项目予以重新规划,但这个重新规划依然缺乏战略性和长远性。基层政府为了短期内减少损失,抛弃了农旅项目的公共性本质,将农旅项目私人化。

“镇里头说这个荷花池搞不起来的原因很多;但是地不能就放着什么也不做,区里边和镇里边都投了不少钱。后来镇领导说把地和水域租出去养殖,可以回收一部分租金。水里边可以养小龙虾,和藕一起套养。说是某农业大学专家指导这么做的,当时这个荷花池也是让市农业(技术服务)中心那边作指导的”。(H村会计S)

荷花池最开始的土地和水域都已经是租出去的,但是租赁的用途是对外开放的,即必须用于旅游,而基层规划的“改道”则是因为对土地和水域的承包用途未做硬性规定。区和镇政府对H村荷花池的规划“改道”是基于一种及时止损、挽回成本的考虑,也是对农旅项目发展的探索。

(二)规划偏差与开放市场消失:规划补救的后果

乡村农旅项目在农旅融合的基础上呈现了旅游的开放性和乡村建设的公共性,并且开放性是公共性的前提和基础。换句话说,乡村农旅项目需要有持续的经济收入来维持,才能继续为村民提供公共性。因此,一旦可持续运转的开放市场消失了,也就意味着农旅项目无法再提供公共性。为了维持开放性和公共性,基层政府对规划短视和规划冲突所导致的不利局面进行规划“改道”,但其效果依然“内卷”。

新区政府和镇政府对H村荷花池项目进行了规划补救,具体措施是将荷花池园区土地和池塘承包给个体户,并收取租金,将其转换为“浅水藕综合套养农业标准化试点”,即浅水藕和小龙虾、泥鳅的套养,池塘里布满了“地笼”以养殖小龙虾。原本插在池塘栈道边,内容为“水深危险,请勿靠近”蓝色警示牌被养殖户覆盖为“严禁捕钓龙虾,违者罚款500元!偷盗地笼者送交公安机关处理!”的红色贴纸。龙虾养殖户直接就住在了“光合”(园区商铺)的某个房间,大门敞开。

小龙虾养殖户不是H村人,是隔壁Q村的,距离H村并不远,是经人介绍租赁荷花池的池塘来养殖小龙虾的。“这里根本没人来,门开着也没事。和以前不一样了,没看见都倒闭了嘛,那个路(木栈道)好多都坏了……养龙虾怎么也比种地强,也不需要收割机,刨地机什么的,定期收网就行。”

池塘边一个原本规划供游客采摘的大型院落,已经被租给来自隔壁T镇的个体户成立蛇业公司来养蛇,每亩地每年依然是800元租金。养蛇厂由两人合伙,负责日常喂蛇和烧锅炉给蛇室供暖的是他们的家人。养蛇厂目前有7 000多条有剧毒的眼镜蛇。养蛇业的利润很可观,但市场行情变化很快。2016年每斤200多元,而2017年就涨到了每斤500多元,也就是在那一年老板赚了50多万元。(H村村民)

荷花池的采摘园作为荷花池农旅项目的一部分,承载着公共性和开放性,但最终因基层政府的规划内卷化而倒闭了。然而,私人性质的养蛇业却继续得以运转。基层政府的规划补救对保证和维持农旅项目的公共性和开放性无济于事,反而使得农旅项目向私人化、专业化的养殖场迅速转型。H村荷花池随后的结局令人感叹。园区内原本设计为商铺的16间名为“光合”的房间全部上锁,门窗破旧,蛛网密布。“光合”房左边原来是H村土地股份合作社,后来只剩下搬迁后的杂物。由社会资本经营的餐馆也已倒闭,园区门口的“游客服务中心”招牌被卸下。池塘中间的木头栈道也因无人保养而褪色和损坏。荷花池在被市场隔绝后呈现出一派破落景象,与开园时节的繁华热闹不可同日而语。

从现代化角度看,农旅项目中的资源流动,尤其是“公共的”分配安排存在优势[34],可以改善村民生活环境,增加村民收入,可以在农村社会逐渐衰落和陌生化的氛圍中,重建一种公共性和开放性,并试图将相对平静且闭塞的村庄与外部世界连接起来,以此推动乡村的现代化发展。遗憾的是,基层政府进行的规划补救出现了方向偏差,在对土地经营的私人化过程中剥夺了农旅项目的公共性和开放性市场,农旅融合的根本属性被彻底中断。

五、结 论

随着乡村振兴战略的实施和加快,越来越多的资源注入到乡村社会。其中,政府主导的农旅项目正改变农村地理样貌,调整农村传统产业结构,促进当地农民增收[35]。本文的经验研究表明,基层规划的“内卷化”是乡村农旅项目失败的根本原因之一。

以H村荷花池农旅项目的发展历程为例,基层政府围绕农旅项目所进行的一系列规划缺乏科学性,改变了荷花池项目与市场的互动导致失败。这一过程中,基层规划内卷化主要体现在规划片面、规划冲突和规划偏差三个阶段。第一阶段,基层政府对辖区内不同的农旅项目实行“计划性差异”规划,将不同村庄所要建设的农旅项目的类型与规模以行政方式塑造差异以避免竞争。然而,基层规划过分追求差异导致其忽视了农旅项目所在村庄的经济体质与市场潜质,由此农旅项目形成了比较单一化的市场。第二阶段,基层政府实行了一举三得的规划,在H村实行“居民点改造提升项目(EPC)”,试图同时实现扩大客流资源、提升居住质量和腾挪大面积耕地以建设田园综合体三个着眼于公共利益的目标。但是,这一规划形成了部分村民永久外迁和破坏交通的“内忧外患”,严重弱化了为荷花池吸引客流的规划目标,致使农旅项目与市场隔绝,滑到失败的边缘。第三阶段,因为一旦荷花池项目失败就意味着基层政府在该项目上的财政投资付诸东流,基层政府对濒临失败的农旅项目进行规划补救,试图通过转换土地用途来及时止损并挽回损失,确保农旅项目可以维持运行。然而,这一规划并不能力挽狂澜,它将承载旅游功能的土地和池塘转型为私人养殖场,直接摒弃了农旅项目的公共性和开放性,致使着眼于地区公共利益的农旅市场消失,村庄农旅项目宣告彻底失败。

在“EPC”项目和田园综合体实施后,H村荷花池“复兴”的可能性依然十分渺茫。首先是荷花池无交通优势。通达道路因基建破坏支离破碎,即使重新修路也需基层政府支付大量财政资源。同时,乡道宽度不足两个车道,周围区镇游客驾车到此十分不便,而他们是荷花池的消费主力。其次,HX村荷花池应该依靠自身的市场存活能力,但整体规划措施导致村里经济条件较好的家庭外迁,削弱了消费潜力。因此在其他相对成功的农旅项目尚不足以收支平衡下,荷花池更是难以维持运转。最后,项目的失败也对招租产生了消极影响,无形中阻断了再生活力。

乡村振兴中的基层政府承担着资源分配的重任,在国家与乡村社会的共同期待下,基层政府着眼于乡村公共利益和福祉的农旅项目是农村发展的新的尝试,然而在实践中一些乡村农旅项目却不可避免地走向失败。这一过程使基层政府、村民以及租赁园区设施和土地的投资者都遭受损失,根本原因之一在于基层政府在农旅项目上规划的“内卷化”。乡村农旅项目作为实现乡村振兴的一种积极尝试,既有成功的,也有失败的,对成功的我们要总结经验,对失败的要进行反思。基层政府作为乡村农旅项目的直接推动力量,掌握着重要的财政和土地资源,长远而有效地规划和实施乡村农旅项目任重道远。

参考文献:

[1] 中华人民共和国农业部.全国休闲农业发展“十二五”规划[EB/OL].(2018-05-22)[2020-08-20].http://www.moa.gov.cn/nybgb/2011/dbaq/201805/t20180522_6142787.htm.

[2] 农业农村部.关于开展休闲农业和乡村旅游升级行动的通知[EB/OL].(2018-05-20)[2020-05-20].http://www.moa.gov.cn/nybgb/2018/201805/201806/t20180620_6152706.htm.

[3] 张胜利.新农村建设视域的休闲农业发展策略研究[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2013(11):152-154.

[4] 胡晓雯.上海市休闲农业影响要素分析与空间布局指导[J].中国农业资源与区划,2019(12):268-275.

[5] 任开荣,董继刚.山东省休闲农业资源空间分布及影响因素分析[J].中国农业资源与区划,2017(10):185-191.

[6] 张颖,陈奕捷,王道龙.北京市休闲农业园区空间分布特征研究[J].中国农业资源与区划,2016(12):209-219.

[7] 王莉琴,胡永飞.乡村振兴战略下休闲农业与乡村旅游高质量发展研究[J].农业经济,2020(4):57-58.

[8] 王正环,陆怡蕙.台湾休闲农业效益的影响因素研究[J].亚太经济,2019(1):140-145.

[9] 杨歌谣,周常春,杨光明.西部地区农户禀赋对农户参与休闲农业行为及方式的影响——基于云南省国家休闲农业示范区域的调查[J].中国农业大学学报,2020(4):205-220.

[10] 赵秋运,王勇新.新结构经济学的理论溯源与进展——庆祝林毅夫教授回国从教30周年[J].财经研究,2018(9):4-40.

[11] 维托·坦茨.政府与市场——变革中的政府职能[M].王宇,译.北京:商务印书馆,2014:3.

[12] 林毅夫.新结构经济学——重构发展经济学的框架[J].经济学(季刊),2010(1):1-32.

[13] 向从武.贫困地区农旅融合发展的现实困境及对策研究[J].农业经济,2018(11):35-37.

[14] 颜文华.休闲农业与乡村旅游驅动乡村振兴的海外经验借鉴[J].中国农业资源与区划,2018(11):200-204.

[15] 秦俊丽.乡村振兴战略下休闲农业发展路径研究——以山西为例[J].经济问题,2019(2):76-84.

[16] 李艳波.基于可持续发展的海南休闲农业发展研究[J].农业经济,2017(7):24-26.

[17] 杨美霞.乡村旅游开发的现实困境、不足及其化解[J].社会科学家,2019(1):76-80.

[18] 刘小蓓.大陆与台湾地区休闲农业发展模式的比较分析[J].世界农业,2017(4):194-200.

[19] 刘红瑞,安岩,霍学喜.休闲农业的组织模式及其效率评价[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2015,15(2):83-89.

[20] 方世敏,王海艳.农业与旅游融合系统演化机制研究[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2019(2):63-68.

[21] GLIFFORD GEERTZ.Agricultural Innovation:The Process Change in Indonesia[M].California:University of California Press,1963:80-81.

[22] 黄宗智.长江三角洲小农家庭与乡村发展[M].北京:中华书局,1992:118-120.

[23] 杜赞奇.文化、权利与国家——1900-1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,1996:66.

[24] 马良灿.“内卷化”基层政权组织与乡村治理[J].贵州大学学报(社会科学版),2010(2):98-103.

[25] 陈锋.分利秩序与基层治理内卷化——资源输入背景下的乡村治理逻辑[J].社会,2015(3):95-120.

[26] 贺雪峰.规则下乡与治理内卷化:农村基层治理的辩证法[J].社会科学,2019(4):64-70.

[27] 弗里曼,毕克伟,塞尔登.中国乡村,社会主义国家[M].陶鹤山,译.北京:社会科学文献出版社,2002:8.

[28] 詹姆斯·C.斯科特.国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的[M].王晓毅,译.北京:社会科学文献出版社,2004:6.

[29] HELEN SIU.Socialist Peddlers and Princes in A Chinese Market Town[J].American Ethnology,1989,16(2):95-212.

[30] 尤金·N.安德森.中国食物[M].马孆,刘东,译.南京:江苏人民出版社,2004:95.

[31] 冯猛.基层政府与产业地方产业选择——基于四东县的调查[J].社会学研究,2014(2):145-169.

[32] 张莞.做好“农旅融合”这篇新文章[J].人民论坛,2018(11):88-89.

[33] 靳凤林.市场与政府良性互动的伦理规则[J].中共中央党校学报,2015(1):35-39.

[34] 艾森斯塔德 S.N.现代化:抗拒与变迁[M].张旅平,沈原,陈育国,译.北京:中国人民大学出版社,1988:6.

[35] 纳慧.宁夏“旅游+农业”融合发展与乡村振兴[J].北方民族大学学报,2020(2):57-62.

(责任编辑:张洁)