知识建构社区中观点改进的机理研究:知识进化的视角

2021-06-10胡金艳蒋纪平陈羽洁张义兵

胡金艳 蒋纪平 陈羽洁 张义兵

[摘 要] 知识建构教学的核心是观点的持续改进,目前的研究尚处于轨迹追踪等表层行为分析,缺乏观点改进多行为之间的关系以及知识进化内在机理的探讨。研究通过跟踪某大学教育技术学专业56名本科学生一学期的课程“影视动漫赏析”,运用滞后序列与内容分析法对学生发表在知识论坛平台上的623条观点进行分析。研究结果表明:观点改进行为显示出“萌生与聚集→选择与种群生成→激荡中的持续生长→跃迁与延续”的阶段性发展规律;观点显著行为序对很好地映射在了多轮波普尔循环的知识进化中,足够的分裂与变异、不断的融合和自我生长行为对知识进化起着关键作用。一些未预见发现充分体现了知识建构基于原则的灵活性特征。

[关键词] 知识建构; 学习社区; 观点改进; 知识进化; 行为序列

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 胡金艳(1981—),女,河南漯河人。讲师,博士研究生,主要从事知识建构和知识进化研究,E-mail:hujinyan07@163.com。

一、引 言

觀点是学生面对现实问题时真实的想法,经学生自主提出后被物化为一种真实存在的文化制品[1],从而成为社区知识形成的起点[2]。但在强调标准化、结构化和高效率的传统工业模式的学校教育中,学生主动提出的观点通常不受欢迎;因为这些观点一般都会“超出教材范围”,会被认为是不相干的、破坏性的、干扰了教学计划的;不仅如此,观点提出者甚至会被认为是不守规矩的、行为不端的学习者[3]。因为超出“教纲”的观点及其提出者可能会阻止教师完成早已预设好的教学目标,消解教师的权威与控制权,Papert将这种情况形象地称为“观点厌恶(Idea Aversion)”[4]。这是一种强烈的对观点的偏见,而倾向于学习固定的技能和事实,是“获得”隐喻下的学习方式[5]。工业模式下程式化的脚本教学磨灭了学生的热情与创造性,进入21世纪以来的诸多学习理论都决心改革这一范式。与之形成鲜明对比的是以“观点”为中心[6]的知识建构理论(Knowledge Building,KB),该理论强调学生以观点为中心,像科学家一样探究真实的问题;通过“对社区有价值的观点生产与持续改进”来促进知识创造,KB也因此被称为人类学习三大隐喻之“知识创造”隐喻[7]。

KB理论被认为是在知识创造的文化中[8],有效地还原了知识生成的过程[9],通过观点改进推进知识进化。从知识进化的角度看,KB中的观点改进行为的追踪与分析是该领域研究的一个难点问题。知识论坛(Knowledge Forum,KF)是专门为KB社区中观点改进设计的网络平台,该平台可以联结观点并展示观点发展的时间线。已有研究者开发词汇分析器、社会网络工具、语义重叠工具[10]、观点线程贴图(ITM)[11]、KB话语探测器(KBDeX)[12]等工具来跟踪观点改进的过程与轨迹,对观点改进的过程和影响因素进行探索,但这些研究都未从进化的视角对观点作为生命体的行为序列进行探讨,观点改进过程中前后行为的互动关系始终未能清晰揭示。Hong H Y等人从观点进化的广度和深度视角进行了实践探索,并绘制了观点改进的进化图[13],但没有对改进的方式进行分类。借鉴道金斯的思想基因理论[14],Krauskopf等人将观点看作“文化基因”来研究KB交流中的观点改进过程,然而其仅仅将观点改进过程分为重复和变异两种[15],难以描述该过程的多元性和复杂性。蒋纪平等在具体教学实践的基础上,结合波普尔的知识进化理论与创新学之父亚历克斯·奥斯本的“6M法则”,将观点改进行为分为融合、变异、分裂、自我生长、消失和死亡六种[16],较Krauskopf的分类体现了观点生命特征的复杂性与适应性,然而这只是对单一行为的分类,对一种行为是如何触发另一行为、多种行为组成的序列如何影响观点改进并没有进一步阐明。

综上,已有研究从理论角度论证了观点作为一个生命体不断进化的生物学特征,然而KB理论的核心是通过观点的持续改进使知识由浅层走向深层建构[17],仅仅进行理论论证、工具开发、孤立行为分析是远远不够的,缺少基于时间序列的观点改进行为复杂互动关系的分析成为研究中的一个关键缺陷。因此本研究运用时序分析法,将研究问题聚焦于以下两个:(1)探讨观点改进在不同阶段的序列行为特征与跳转规律;(2)依据波普尔知识进化图式,探讨观点有效行为序对与知识进化行为的映射关系。

二、理论基础

(一)波普尔知识进化

英国哲学家卡尔·波普尔提出了三个世界理论,认为“世界3”只是在起源上是人造的,但却超越了它的创造者,即理论一旦存在,就开始有自己的生命,成为一种自主演化的超越主体性的客观知识[18]。波普尔认为“从阿米巴到爱因斯坦,知识的增长过程总是相同的:我们试探着解决我们的问题,并通过淘汰过程,获取在我们的试探性解答中某些接近合适的东西”[19],差别在于爱因斯坦可以试探性地否决自己的理论,而阿米巴做不到。波普尔认为达尔文的进化论与拉马克主义不同,知识进化逻辑上是演绎而非归纳,方法上是“选择”而非拉马克式的反复“训导”,是一种“批判性排错”的理论而非辩护的关系[20]。事实上,这种“选择”包含了丰富的进化行为,新的稳态知识会像生命体一样经历从出生到消亡,从没落到新生的循环往复的过程[21]。

受达尔文进化论启发,波普尔提出了“进化和知识之树”,将知识看作是在世界3中不断改进,其知识论的立足点便是把尝试和消除错误的方法看作人和生物普遍采用的方法[22],也即,猜想与反驳(试错法)是科学知识增长的方法论[23]。基于此,他于1979年从进化论的视角提出了知识进化序列四段图式:P1→TT→EE→P2[24],P1代表初始问题——进化起点;TT和EE分别代表证伪与修订过程的试探性理论(Tentative Theory)与排除错误(Error Elimination),P2代表突现的、和P1有一定深度差的新问题。后经不断发展完善,考虑到TT与EE的多样性与复杂性,信息量更大的图式为图1(左)。本研究采用图1(右)的图式,理由是研究问题主要聚集于观点进化的多样化行为而不是内容,因此将此过程中所形成的子问题P2a、P2b、P2c等概括为一个大的问题P2。

(二)KB理论中的观点改进

KB理论正是以波普尔的“世界3”为哲学基础的,认为社区中的观点属于“世界3”的范畴,其特征如下:其一,观点都是有生命的[25],作为一种生命体的观点会有知识进化的特征,并且在其持续改进的过程中具有一定的生命周期[26]。其二,观点也像艺术品一样会被KB社区成员反复打磨、批判和组合以不断完善[11],因而许多观点会死亡、消失、转化和提升。其三,“多样化的观点”,如同生物多样性对于成功的生态系统一样重要[27],这同时也造成了观点改进过程中的复杂性。知识进化是以观点改进的形式表现出来的,是知识承载着多观点的一种生命运动,从混沌到秩序,从简单到复杂,但波普尔图式中的TT与EE并没有详细说明知识进化中类生物的具体行为。蒋纪平等对KB中观点行为进行分类,在生物细胞进化的基础上加入观点作为生命体主动纠错的意识构建而来,因此从波普尔知识进化图式进一步分析能够揭示更为深刻的规律与特征,即分析TT与EE对应的观点行为序对以及两者的复杂映射关系。基于此,本研究不以绝对的客观标准来评价观点改进程度,而是以波普尔循环的轮数作为观点持续改进的衡量指标。

三、研究设计与方法

(一)研究对象

研究对象是H省某高校教育技术学大三本科生,共56人,研究以“影视动漫赏析”课程为例进行KB教学实践。为保证效果,上课分为两个班,上课方式和授课教师都相同,课程持续18周,共36学时。该班在前一学年的“教育技术学研究方法”和“专业英语”中已经系统地接受了为期一年的KB学习,学生对KB理念接受度高,能够熟练使用KF平台中的各种功能,并有意识记录反思自己观点发展变化的过程,这些前提条件成为KB教学顺利实施的重要保证。

(二)研究设计与实施

课程由两名KB教学经验丰富的教师共同设计,另设两名助教搜集整理课堂教学资料。每次课前教师团队根据课程情况进行讨论,共同制定与调整教学方案,课后针对课程情况进行集体复盘式反思并设计下次课程计划,师生保持线上交流。教学实施在KB12条原则指导下,依据Hans Lossman提出的观点改进阶段[6]进行:(1)观点产生阶段(3周),创设真实情境,提供丰富的影视动漫资源包,鼓励学生提出自己的观点并发表于平台。(2)观点联结阶段(4周),学生之间充分进行讨论协商,研究者鼓励志同道合的学生生成小组,对学生观点的内容进行分析,帮助学生推进观点。(3)观点改进阶段(6周),小组观点逐渐明确,通过协商、质疑、反驳、解释等,促进观点持续改进。此阶段观点交互的行为也最为多样化和复杂化,绝大部分学生都参与到了激烈的讨论中。(4)观点升华阶段(5周),学生对小组观点进行反思,承担集体认知责任,促进社区知识形成,此阶段学生进行了主题间的交互,并进行了个人与小组的反思。阶段持续时长不进行人为预设,以观点的自然推进为准。

(三)研究方法与编码方案

本研究主要采用滞后序列分析和内容分析法。滞后序列分析法由Sackett于1978年提出,通过分析一种行为紧随另一行为发生的统计意义上的显著性来探索行为的发展规律,旨在评估序列行为随时间发生的概率[28]。观点的一个行为向另一行为转化定义为一个序列,其先后顺序表示行为转换的方向,如SP→FU代表观点分裂之后进行融合。使用滞后序列分析软件GSEQ5.1对观点改进中的行为序列进行计算,分析结果并绘制行为转换模式图。研究以专为KB设计的观点互动平台——中文版KF上的观点为主要数据来源,結合学生自己记录的观点发展过程的文字类记录约16.8万字,9大主题共提取出623个观点作为研究的数据样本。

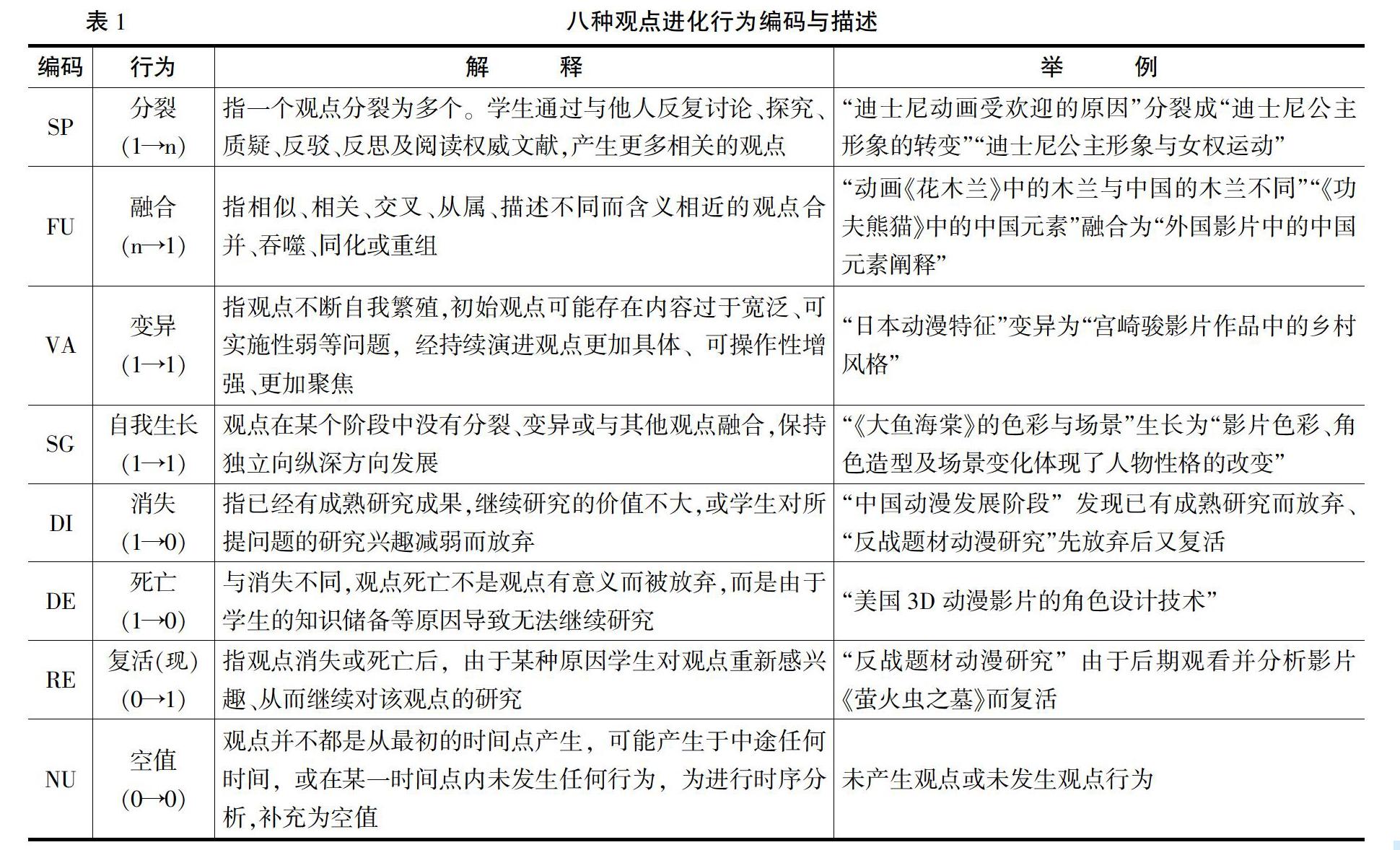

首先采用蒋纪平等提出的观点改进编码体系,在实际教学中,学生中途提出的观点可能是前期观点死亡后的复活,或消失后的复现。这种情况往往是前期学生的知识储备量有限,随着探究的深入,已经放弃的观点就会被重新提出,研究将这种行为定义为复活或复现,代表了此观点和前期曾经产生过的观点的关联。空值的设置是为了保证时序分析中在同一时间点发生的观点行为的对齐,如一个观点是在第三阶段提出,它前两个阶段的行为编码就是空,若不设空值,软件分析时会将其与第一阶段对齐,就会出现时序上的混乱。如此就形成了表1的八种行为。

上述八种观点改进行为与波普尔的知识进化图式从理念上是相通的,限于篇幅,以其中一个主题“迪士尼‘公主与女权运动”的P1来说明TT、EE(参照图1右的图式)与观点改进行为序对的编码示例。

研究者通过抽取每个阶段的部分观点预编码,对不一致的结果深入讨论协商,达到对编码系统的一致理解。所有观点编码共产生2122个行为,最终形成了1814个行为序列,对编码结果进行一致性检验,Kappa系数为0.872,对9个研究主题波普尔图式中的TT(试探性理论)和EE(排除错误)对应的观点行为序对编码的Kappa系数是0.793,一致性较好。

四、研究结果与分析

(一)观点改进行为的阶段规律

依据滞后序列分析理论,残差值大于1.96表明该行为序列具有统计学意义上的显著性。转换图(如图2所示)中的连线代表行为关系及方向,粗细及线上数字代表概率。经对阶段的分析发现,观点改进行为的生物学特征存在着“萌生与聚集→选择与种群生成→激荡中的持续生长→跃迁与延续”的发展规律。

1. 阶段一:萌生与聚集

学生在创设的真实情境中提出自己的观点,行为转换方式单一,自我生长后的观点主要走向变异、分裂和死亡。由图2可知,SG、VA、DE等行为处于核心地位。分裂在阶段末期有爆发式增长。SG→VA→SG路径表明最初产生的观点经过简单的自我生长之后会产生变异,然后是自我生长,这是学生在对观点进行不断的修正,可能是最初的观点选择范围过大,需要进一步聚焦。SG→VA→DE路径表明观点在进行自我生长和变异后由于各种原因而被放弃。SG→SG路径表明观点产生之后在努力地自我生长。SG→DI、SG→SP、SG→FU三条路径呈现以SG为中心的辐射状,表明观点进行自我生长之后会有不同的发展方向,这三个路径的残差值都不高,而且DI、SP、FU三个行为也未与其他行为形成序对,更未与SG相互转换。整个阶段只有SG和VA有相互转换关系,其他的序列之间都是单向的关系,说明该阶段的观点行为转换的结构还较为单一。NU→NU较高的残差值代表在阶段一之后也有较多观点产生,此阶段主要是观点的萌生与不断聚集,为此后的复杂交互行为奠定了基础。

2. 阶段二:选择与种群生成

学生通过充分交流讨论,处理观点之间的认知冲突,逐渐生成小组。长序列与双向序列增加,自我生长与融合、变异行为切换频繁。由图2可知,SG、VA、DE、FU等行为处于核心地位。以FU为起点较长的行为序列路径有FU→SG→VA→DE→NU、FU→SG→VA→SG→DI→NU、FU→SP→SG→DI→NU等,以VA为起点的不重复序列路径有VA→SG→FU→SP→VA→DE→NU等,这些都说明了观点之间的行为更加多元,变化具有连续性。DI→NU和DE→NU之间的虚线表示虽然未达到统计学意义上的显著性,但两种行为相继出现的频次较高,表明了本阶段死亡或消失的观点会复活(现),因这部分观点本来就不是特别多,所以虽未达到显著也将其标识出来。FU与SG、SG与VA这两对存在相互转换关系且残差值较大,表明观点在融合与自我生长、自我生长与变异行为之间来回切换,且以SG为起点的残差值较大,表明自我生长之后进行融合和变异的观点只有一部分继续自我生长,其他地走向了分裂或变异,观点在这个阶段如此丰富激烈的行为切换中完成筛选,并生成小组。此阶段经过冲突处理与不断选择,生成了不同的种群(主题)。

3. 阶段三:激荡中的持续生长

小组通过协商、质疑、反驳、解释等促进观点持续改进,八种行为都具有显著性,行为转化复杂多样,观点在激烈的互动中持续生长,仍有观点走向死亡或消失,但有部分观点复活。由图2可知,SG、FU、VA、DE等行为处于核心地位。整体行为路径是四个阶段中最为复杂的,序列转换关系明显增多,所有的行为都形成了或多或少的序列连接,没有处于游离状态的行为,这和本阶段持续时间较长也有关系。RE组成的序对首次呈现显著性,复活(现)代表学生对此问题孜孜不倦的追求,是自然产生、可遇不可求的,说明了学生对观点研究深入到一定程度,会对自己的原始问题有持续的、深入的理解与回应。FU SG、SG VA之间的双向交互依然频繁,出现的序对多且交互复杂交织,双向序对也最多,说明观点之间在频繁地来回碰撞和激荡中迅速地发展,SP SG也组成了双向序对,这是观点在进行多次分裂和自我生长,说明观点在改进过程中经过了质疑、协商、反驳等不断地聚焦并向深处发展。

4. 阶段四:跃迁与延续

通过集体智慧的建构,升华观点,促进社区知识形成,序列转换关系明显减少,观点向纵深发展的同时仍有分裂和新观点产生。由图2可知,本阶段行为序列稀少许多,代表交互行为大大减少,观点趋于稳定导致交互没有那么激烈了,经由集体协商与合作趋向于纵深发展,这也是融合和自我生长序对最为显著的原因。RE、DE、DI三个行为处于游离状态,说明学生在集体反思、观点升华、形成社区知识的过程中,死亡、消失和复活的观点不多。和阶段一不同的是,本阶段转换关系的减少并不意味着结构单一,而是观点逐渐走向深入,行为发生的频率没有前三个阶段那么频繁。此阶段的分裂与其他行为形成了闭环,说明了学生在对主题进行集体反思,尤其是主题之间的相互协商与反驳激发了新的观点产生,观点不仅有升华跃迁,更有生长的延续。

(二)观点行为序对与知识进化的映射分析

1. TT→EE对数整体呈现上升趋势,多样化的方案能够促进知识进化

TT→EE的对数代表一个问题共提出了多少对试探性理论和排除错误的方案,如图3所示,对数呈上升趋势且最后有所回落,问题的解决方案逐渐多样化。具体来看,最初的方案比较单一,多数只有一到两种方案,这一方面是由于问题可能比较宽泛,思路没有打开,另一方面是因为此时还未与志同道合的同伴形成小组,试探性理论没有被激发出来。随着问题逐渐明朗以及小组成员的相互讨论,TT→EE对数增多,学生的观点变得敢于冒险,批判性增强,思维更加发散,波普尔循环也同时增多。在后期,小组和研究问题稳定下来,TT→EE有所减少,但仍然高于最早期。对比组间的差异可以发现,TT→EE对数越高,波普尔循环的轮数越多,如组3在P5的推进中TT→EE对数达6种之多,波普尔循环的轮数也最多;相反,组2仅进行了三轮,TT→EE对数最高才达到3,这说明了多样化的TT→EE能够促进知识进化。

2. 整体上看,各主题序对数量和内容都不同,序对越多样化,波普尔循环轮数越多

对九个主题波普尔循环中的TT→EE对应的显著行为序对进行统计,结果见表3。从主题的纵向发展上看,行为序对数量和内容是不同的,即在知识进化的不同阶段,采用的试探性理论和排除错误的方案是不同的,说明了知识进化从观点改进行为的角度看有自身的发展规律。从横向上看,各主题波普尔循环轮数不同,序对越复杂多样,波普尔循环的轮数越多,如具有多样化序对的主题3进行了6轮波普尔循环,相对单一序对的主题2只有3轮。

3. 足够的“变异与分裂”刺激了复杂交织的试探性理论与排除错误的方案

从表3可知,主题3、7、9波普尔循环轮数最多,在循环1、2中的变异与分裂组成的序对具有显著性,而主题2、5等循环少的主题,在前期的TT→EE变化中,变异与分裂不显著,只是在较浅的层次尝试,如SG→DI是观点在自我生长之后很快就被放弃了。这说明了足够的变异与分裂能够激发TT与EE方案的提出。在如同生物进化的多样性、丰富性一样,变异与分裂为观点进化提供了良好的生态环境。若前期观点单一则不利于观点的进化,需要有促进策略,如使用支架、拼图法促进交互等。

4. “融合与自我生长”行为主要在循环后期频繁切换,复活的观点也具有很强的生命力

主题3、7、9在最后两个循环中,融合和自我生长占据了核心地位,而在知识进化较弱的主题2、5,这两个行为序列就较少见。可见融合与自我生长对观点升华具有促进作用。融合代表着知识点之间的联系,尤其是跨组的融合,是观點间通过不断碰撞而导致的结构重组与创新。循环后期的自我生长与问题产生之初不同,包含了批判性的反思,这种反思在排除错误的过程中表现得尤其明显,如《大鱼海棠》主题的反思“我们的思路有些局限,椿的选择未必是错的,就像著名的‘电车难题,哈佛大学的‘公正课中提到过,我们也应该从哲学的角度讨论一下”。此反思不仅提出了反驳的观点,更是有权威性资料的引入,并且对下一步的研究方向提出了建设性的想法。这种讨论持续到了课下,真正实现了知识创造动态的、机会主义的、全社区合作的社会和自发过程[29]。RE→SG序对表明复活的观点走向了自我生长,具有强劲的生命力。

五、討论与发现

本研究从波普尔知识进化的视角出发,将KB社区中的观点视为“世界3”中独立的“生命体”,在波普尔知识进化图式和观点行为的框架下进行编码和分析,梳理出观点发展的阶段规律以及行为序对与知识进化的映射关系。从进化的视角深入探讨观点改进的机理不仅丰富了KB的理论成果,更超越了孤立观点的表层分析走向了多观点复杂行为的过程性研究,从而有助于师生把握全局进行深层KB实践。尽管KB持有基于原则、反对预设的、高度结构化的教学理念,但教师的组织与干预行为仍然对观点发展有直接的影响,这与人类知识的自然进化过程是不同的。因此,本研究所得出的观点发展规律在不同的教师、课程内容等情况下,可能呈现出一定的差异性,如某阶段持续较长或较短、相邻阶段有交叉和反复等,但从整体趋势上看,观点改进所呈现的规律具有一致性。

此外,本研究还有一些未预见的发现:(1)观点的分裂并非都出现在观点产生阶段,在阶段四也出现了分裂行为,如主题“迪士尼‘公主与女权运动”中在课程即将结束时组员表示希望继续研究迪士尼影片,如公主的爱情观、迪士尼“王子”等。这体现了观点生命力的蓬勃与旺盛,进化并未随着课程的结束而终结,而是又找到了新的生长点,观点改进是永无止境的[13],犹如在学生心中种下一颗种子,切合了KB持续发展、非线性、不可控制的,结果不可预测的复杂性特征,这就要求作为KB主体的学生承担更多认知责任,积极参与社区观点的改进和提升[30]。(2)每个阶段都有新观点产生,这一发现符合波普尔知识增长图式,每个循环结束后都会有新问题出现。很多有前景的观点会以突然涌现的方式出现,体现了KB基于原则、不能预设的魅力,不是例行公事,而是充满了生成性。最好的试探性理论是能引发出最深刻和最意外的子问题的理论[24]。本研究后续还需要深入研究小组之间的错综复杂、相互交织的关系。

[参考文献]

[1] BEREIER C. Education and mind in the knowledge age[M]. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates,2002:75.

[2] CHEN B D, HONG H Y. Schools as knowledge-building organizations: thirty years of design research[J]. Educational psychologist, 2016, 51(2):266-288.

[3] HONG H Y, CHIU C H. Understanding how students perceive the role of ideas for their knowledge work in a knowledge-building environment[J]. Australasian journal of educational technology, 2016, 32(1):32-46.

[4] PAPERT S. What's the big idea? Toward a pedagogy of idea power[J]. Ibm systems journal, 2000, 39(3):720-729.

[5] SFARD A. On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one[J]. Education researcher,1998, 27(2): 4-13.

[6] LOSSMAN H, SO H J. Toward pervasive knowledge building discourse: analyzing online and offline discourses of primary science learning in Singapore[J]. Asia Pacific education review, 2010, 11(2):121-129.

[7] PAAVOLA S, HAKKARAINEN K. The knowledge creation metaphor — an emergent epistemological approach to learning[J]. Ence & education, 2005, 14(6):535-557.

[8] SCADAMALIA M, BEREIER C. Knowledge building: theory, pedagogy, and technology[M]// In SAWYER R K(Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge, UK: Cambridge University Press,2006: 97-115.

[9] SAWYER K R. The Cambridge handbook of the learning sciences[M]. New York:Cambridge University Press, 2006:98.

[10] HONG H Y, SCADAMALIA M, MESSINA R, et al. Fostering sustained idea improvement with principle-based knowledge building analytic tools[J]. Computers & education, 2015, 89(9):91-102.

[11] ZHANG J W, TAO D, CHEN M H, et al. Co-organizing the collective journey of inquiry with idea thread mapper[J]. Journal of the learning science, 2018,27(3):1-63.

[12] OSHIMA J, OSHIMA R, MATSUZAWA Y. Knowledge Building Discourse Explorer: a social network analysis application for knowledge building discourse[J]. Educational technology research & development, 2012, 60(5):903-921.

[13] HONG H Y, SULLIVAN F R. Towards an idea-centered, principle-based design approach to support learning as knowledge creation[J]. Educational technology research & development, 2009, 57(5):613-627.

[14] 理查德·道金斯.自私的基因[M]. 卢允中,张岱云,陈复加,罗小舟,译.北京:中信出版社,2012.

[15] KRAUSKOPF K, BERTRAM J, HSIAO Y, et al. Memetic processes as conceptual framework for idea improvement in knowledge building[J]. Security & communication networks, 2012, 6(3):373-383.

[16] 蒋纪平,胡金艳,张义兵.知识建构学习社区中“观点改进”的發展轨迹研究[J].电化教育研究,2019,40(2):21-29.

[17] 张义兵,张莉,刘骏.知识建构课堂中小学生劣构问题提出的研究[J].电化教育研究,2016,37(6):5-11.

[18] 波普尔.科学知识进化论[M].纪树立,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1987.

[19] 廖廷弼.波普尔进化认识论述评[J].学术论坛,1996(1):63-67.

[20] 卡尔·波普尔.无尽的探索:卡尔·波普尔自传[M].邱仁宗,译.南京:江苏人民出版社, 2000:177.

[21] RENATO T, YANG S X. A self-organizing random immigrants genetic algorithm for dynamic optimization problems[J]. Genetic programming and evolvable machines,2007,8(3):255-286.

[22] 舒炜光.从阿米巴到爱因斯坦——鲍波尔的知识论[J].复旦学报(社会科学版), 1980(6):19-24.

[23] 波普尔.猜想与反驳:科学知识的增长[M]. 傅季重,纪树立,译.上海:上海译文出版社,1986:65.

[24] 波普尔.客观知识:一个进化论的研究[M].舒炜光,卓如飞,周柏乔,等译.上海:上海译文出版社,1987:9.

[25] SCADAMALIA M, BEREIER C. Knowledge building environments: extending the limits of the possible in education and knowledge work[M]// A Distefano, Ke, Rudestam & R Silverman (Eds), Encyclopedia of Distributed Learning. Thousand Oaks, Ca: Sage, 2003:125.

[26] HONG H Y, CHEN B, CHAI C S. Exploring the development of college students' epistemic views during their knowledge building activities[J]. Computers & education, 2016, 98(7):1-13.

[27] 张义兵.知识建构:新教育公平视野下教与学的变革[M].南京:南京师范大学出版社,2018:44

[28] SACKETT G P. Observing Behavior: Theory and applications in mental retardation[M]. Baltimore: University Park Press, 1978.

[29] ZHANG J W, SCADAMALIA M, REEVE R, et al. Designs for collective cognitive responsibility in knowledge-building communities[J]. Journal of the learning sciences, 2009, 18(1):7-44.

[30] 柴少明.知识建构引领教育创新:理论、实践与挑战——访国际知名学习科学专家波瑞特教授和斯卡德玛利亚教授[J].开放教育研究,2017,23(4):4-11.

Study on Mechanism of Idea Improvement in Knowledge Building Community:

A Perspective of Knowledge Evolution

HU Jinyan, JIANG Jiping, CHEN Yujie, ZHANG Yibing

(School of Education Science, Nanjing Normal University, Nanjing Jiangsu 210097)

[Abstract] The core of knowledge building is the continuous improvement of ideas. The current research mainly focuses on the analysis of superficial behaviors such as trajectory tracking, but lacks the exploration of the relationship between multiple behaviors of idea improvement and the internal mechanism of knowledge evolution. Through tracking the course "Appreciation of Film and Animation" of 56 undergraduate students majoring in educational technology in a certain university, this study analyzes 623 ideas posted by students on the knowledge forum platform by using lag sequence analysis and content analysis method. The results indicate that the behavior of idea improvement shows a developmental pattern of "emergence and aggregation, selection and population generation, continuous growth in agitation, leap and continuation". The significant behavior sequences are well mapped onto several rounds of Popper's cycle of knowledge evolution, with sufficient splitting and mutation, continuous fusion and self-growth behavior playing a key role in knowledge evolution. The principle-based flexibility of knowledge construction is well characterized by some unforeseen findings.

[Keywords] Knowledge Building; Learning Community; Idea Improvement; Knowledge Evolution;Behavior Sequence