汉语与印尼语中植物词隐喻化认知对比研究

2021-06-03邓瑶

邓瑶

(广西师范大学外国语学院,广西桂林 541006)

隐喻首先是人类“观察世界的途径”[1]。语言中的隐喻产生于人类的隐喻性思维过程,反映了人类大脑认识世界的方式,而且隐喻是我们探索、描写、理解和解释新情景的一个有力工具[2]。通过认知语言学我们了解到,隐喻同时也是一个民族社会生活、文化心理的反映。汉语、印尼语言中的植物词隐喻的差异映射出汉、印尼民族传统社会认知心理上的个性特征。在长期的社会生活和劳动实践中,汉、印尼民族都将自己与植物互动的感情投射到对人类自身及其他事物的认知上面,形成对各种植物词的隐喻化认知。这种隐喻随着植物词本身在语言中不断发展、扩散,形成了包含字面义和隐喻义的反映民族情感的植物词语。人们对隐喻的理解和使用,实际上是建立在将喻体的显性词义特征转移到本体的基础之上。植物词汇有着丰富的超越字面义的隐喻义,在实际使用过程中,其具体所象征的词义可能会根据语境变化而更加的丰富多彩。虽然“隐喻的本质是根据甲事物来理解和体验乙事物”[3],但隐喻是基于事物的相似性,是跨越不同的认知域的一种映射,不同语言的使用群体对客观世界的理解,由于认知经验,社会及语言环境不同,必定会导致差异。因此,相同的汉、印尼植物词在跨域映射后形成的隐喻语义会体现出差异性。该文从隐喻化认知视角出发,对比分析汉、印尼植物词在跨域映射后的隐喻义的异同,从而进一步了解两国社会文化和风俗习惯的差异,有利于跨文化交际。

1 汉语、印尼语中植物词隐喻认知的共性

印尼是地处赤道的海岛国家,气候高温、多雨,蕴藏着丰富的自然资源和种类繁多的动植物群体,其绿色植被面积达到67%,森林面积约1.43 亿公顷[4]。丰富的动植物资源和得天独厚的自然条件,让印尼同中国一样同属于农业国家。在两个民族的日常生活中,植物与人的生存联系息息相关,植物隐喻在汉语、印尼语中所占数量也相当庞大。王文斌[5]认为,隐喻认知实质就是两者的相似性,相似性一旦被锁定,隐喻也就随之而立。而隐喻产生的原因有三大类,即认知原因、语言原因、社会原因。植物词的隐喻现象在汉、印尼语中都相当普遍并在认知途径方面具有很多相似性,这从某种角度上反映了不同的文化背景的人对客观世界的认知过程的共通性。

植物的使用途径与人的日常生活息息相关,汉、印尼民族对植物都有深刻的感知,善于从植物身上来发现与人类相似之处。植物一年四季的变化如同人生的每个阶段,植物的生长姿态也与人类的外貌特征和性格品性类似。因此,当我们将此植物名用于隐喻时,人们通过具体的植物源域来构建理解抽象的其他概念的目标域的隐喻映射,我们自身就自然而然地成为其中一个目标域。以植物的特征这个原域投射到人这个“目标”域上,可以生动地刻画出人的品性,性格、情绪、心理特征和外表等。

1.1 植物词对人品性的隐喻

植物与人品性的映射关系在汉、印尼语中比较常见,有关喻人品性的植物隐喻,印尼语中有: Bak ilmu padi, kian berisi kian runduk(犹如稻穗,喻饱满喻下垂——有真才实学的人,愈谦虚);Seperti padi hampa, makin lama makin mencongkak(犹如谷稗子,愈长愈仰天——愈是不学无术的人,愈是骄傲),同样在汉语里也有用“稻穗”喻人品性如:“低头的是稻穗,昂头的是稗子”。Seperti pohon bambu ditiup angin(如大风中的竹子貌似纤弱,实则坚韧),在汉语里“竹子”同样代表着坚韧不拔的性格,更有诗云:“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,来表现竹子顽强不息的生命力。这表明汉、印尼民族在对“稻穗”“竹子”的认识途径上具有共性的认知。汉、印尼语中以植物作为喻体映射到人的品性的隐喻表达,体现了人与植物两者之间内在品质的相似性。通过人们的认知、联想以及移情,将花木情感化和人格化,使之在各自民族文化观念中定型而成为人的某种品格特征。

1.2 植物词对人形体特征的隐喻

汉语、印尼语中植物词对人形体特征或状态特征的隐喻同样存在着某些共性,由于花与香味、艳丽的颜色、温柔的秉性等本体特征紧密相连,因此“花朵”常被用来喻指女性。印尼语中:bunga desa(村里一朵花——美女),bunga anggrek (兰花——美丽的女孩),汉语中同样有“花容月貌”“闭月羞花”“如花似玉”等隐喻词语。此外,花儿虽然艳丽但具有花期短暂且易于凋谢等特征,因此在印尼也常用花来隐喻女人流逝的青春,如Sayang bunga layu di pohon(可惜花儿枯萎在树上——惋惜姑娘成了老处女);Seperti bunga, sedap dipakai layu dibuang(犹如一朵花,艳时被人戴,枯后被人弃——女人年老色衰,被丈夫抛弃);汉语中也有类似的隐喻,如“叶瘦花残”“菊老荷枯”“花残月缺”等词语。除了用花来喻指貌美的女子外,汉、印尼语中都有用花来指代“妓女”,如bunga latar(前院的花——娼妓),bunga raya(大花——妓女)等,汉语中也有:“交际花”“烟花女”“花魁”等词语。通过上述分析可以发现汉、印尼民族都以女人与花的形态特征相似为依据进行类比,从而将花卉作为女性的象征产生了隐喻的联想,可见汉民族和印尼民族审美的意识形态都强调花卉与女性的关系并且对它们具有共性的认知。

汉、印尼语中的植物除了花朵隐喻女子,还有蔬菜、水果及其他植物的隐喻映射如kuntum (花蕾——少女),kecil-kecil cabai rawit (辣椒虽小,却很辣——个子虽小,却很厉害),buah dimakan tikus(被老鼠咬过的果子——失去童贞的少女),bawang(蒜——稚气十足的小孩),pipinya seperti pauh dilayang (面颊如切开的芒果——脸蛋儿丰满好看)。汉语中也有类似的隐喻,如“含苞待放”(将成年的少女),“豆蔻年华”“小辣椒”(年纪不大却调皮捣蛋的女孩子)、“红苹果”等。总之,汉、印尼语以“植物”映射“女人”的隐喻中,除了花朵以外,蔬菜、水果等都能够成为喻体投射到泛指女性的类型。

1.3 植物词对人行为活动的隐喻

用植物作为喻体投射到人的活动、行为、动作等的映射关系也是汉、印尼语中较为常见的隐喻现象。印尼语中:Siapa makan nangka, maka kena getahnya(谁吃菠萝蜜,谁就粘上菠萝蜜黏液——自己做了坏事,自己受到惩罚),同样,汉语中也有“自食其果”来表达相同的隐喻意义。印尼语中的Pohon tumbang dipanah halilintar, terjatuh pun tetap disekitarnya (被雷劈倒的树,依然倒在树旁——难舍故土)与汉语中“落叶归根” 相对应;Seperti sepohon kayu, di mana ditiup angin, di sanalah ia condong (就像一棵树,风往哪里吹,它就往哪里倒——立场不稳,见风使舵),汉语中同样有“墙头草,随风倒”来形容随形势而摇摆不定没有主见的人;Bagai pohon tak berbuah(就如大树不结果——人不经过培养就不能成才),汉语中也有对应的隐喻“十年树木,百年树人”,从种植、培育树木的过程联想到培育人才的过程,显然这是汉、印尼民族对植物的理解和认知上的共性。

总而言之,将植物词人格化,是汉、印尼语植物词的一个重要的特点之一。中国与印尼同属于农业国家,农业种植使得人们不仅尊重自然,爱护自然,强调人与自然的和谐,而且人们还要互相团结来战胜自然界才能得以生存,这形成了汉、印尼民族团结协作、互帮互助的传统美德。因此,在中国和印尼人民的认知途径上,都将人类归为自然界的一部分,人与自然不仅在物质上相辅相成更在精神上相互感应,人与自然处于一种高度和谐而自由的关系之中。这在某种程度上反映了中华民族“天人合一”与印尼民族“梵我一如”哲学理念的契合,从而能够在一定程度上实现汉、印尼民族文化精神的相互沟通和理解。

2 汉语、印尼语中植物词隐喻认知的差异

隐喻是人们选择的看待事物、感知现实的方法之一,其概念系统往往是思维方式的反映。植物词的隐喻现象在汉、印尼语中的相似性从某种角度上反映了两个民族认知思维上的共性。人的思维通过语言来组织和表达。“不同语言的隐喻不同,因此体现不同的概念系统”[6]。于是,不同的隐喻思维方式会导致人们用不同的知识结构来对应两个概念域中的实体。不同的知识结构使得对相同事物的认识及产生的概念互不相同。“因为我们语言中的隐喻表达是以一种系统的方式与隐喻概念相联系的,所以我们可以使用隐喻性的语言表达来研究隐喻概念并且由此获得对我们行为的隐喻本质的理解”。又由于不同民族所处的自然地理、历史风俗及社会制度不同,他们在生产、生活中与外部世界互动所产生的经验和概念也会产生差异,所以不同的民族对事物会产生不同的认知概念[7]。因此,汉、印尼语中植物词隐喻的类型也存在一些差异。

倪宝元曾说:“中国人不会拿阿波罗的七弦琴作喻体,正如西洋人不会用孙悟空的金箍棒作喻体一样。中国人常用梅花、菊花、荷花、芙蓉作喻体,日本人常用樱花作喻体,西洋人则常用紫罗兰、郁金香作喻体”[8]。我们可以通过对比汉、印尼语中植物词的隐喻来看两国文化背景的不同是如何反映在语言上的。指称意义相同的植物喻体,对于不同民族文化来说,其语用含义可能不尽相同或甚至完全相悖。这些不同是与文化差异截然分不开的。这类植物隐喻在很大程度上反映了一个民族对自然环境、文化习俗、宗教信仰以及价值取向的不同认识。

2.1 取像点不同

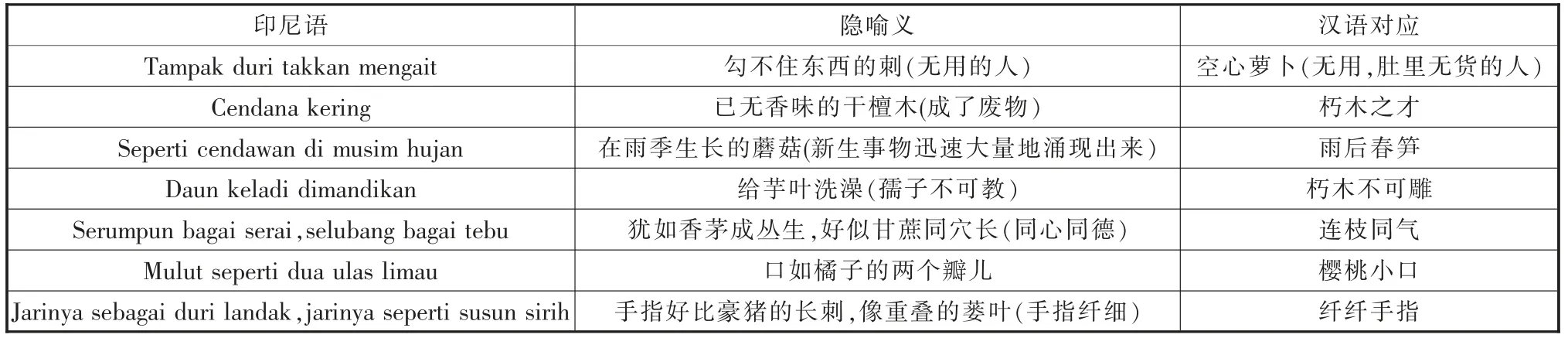

就植物词而言,汉、印尼语取像点的不同主要表现在同一个喻体可以用来说明不同的本体,因为实际上同一个喻体和不同的本体往往既存在着不同的客观相似点,又具有不同民族所赋予的不同主观相似点。如同样表达“孤苦无依”,汉语里用“小白菜,地里黄”的特征来隐喻,印尼语中却用sebatang pinang(一根槟榔)来形容。因为“小白菜”在印尼人的日常生活中并不是一种被经常食用的蔬菜,但是槟榔在印尼却很常见,而且在印尼的一些地区人们很喜爱嚼槟榔,因此印尼人不会以“小白菜”作为取向点去联想。在形容人外貌特征上印尼语用membujur sirih(像蒌叶那样上圆下尖的脸型)即瓜子脸型,印尼语中的瓜子“kuaci”一词是中文借词,因此在印尼人的意识里很难用“瓜子”来做植物隐喻的本体或喻体。我们可以再举一些汉、印尼语中典型的例子,如表1所示。

显然,汉民族与印尼民族由于生活在不同的地理环境和位置,深受不同的文化、历史背景、民族信仰等因素影响导致了他们隐喻思维中的取像点不同。

2.2 联想不同

如同隐喻取像视点,人类的心理联想同样深受民族文化、人们的生活观念和习惯的影响。同样的喻体,但在汉、印尼两种语言中所表达的隐喻义却存在差异甚至完全相反。如印尼语menyemak (杂草丛生——烦扰,困扰),在汉语中却形容一片荒芜、萧条的景象;Tidak ada bunga mawar yang tidak berduri(带刺的玫瑰),印尼语用来表示没有十全十美的人,汉语却表示美丽而泼辣的女人; 在汉语和印尼语中“莲花” 都含有褒义,但侧重点却不一样,印尼语:Seperti teratai tumbuh di dalam lumpur (犹如生长在淤泥里的莲花——人即使在逆境中也坚持奋发向上树立好的榜样),汉语中:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖” 则喻品德高尚的贤能之士;Kayu besar di tengah padang, tempat bernaung, kepanasan, tempat berlindung (原野上的一棵大树是遮荫避暑的地方,是避风躲雨的场所——喻一位领袖,他可以为人们释疑解惑,指明方向)[9],汉语中“大树底下好乘凉”比喻有所依托,事情就好办或在关系的帮助下,自己不劳而获。另外,对人的外貌特征同样有联想不同的表达,如“大蒜”,印尼语hidung seperti dasun tunggal 鼻子好比单瓣的大蒜(形容好看的鼻子),在汉语中“蒜头鼻”的隐喻义则与印尼语完全相反,指称不太受欢迎的鼻型。汉、印尼语中产生这种联想的差异的原因,无疑既和人们对事物的观察习惯和观察视角息息相关,又和人们对事物的联想习惯有关。同样的植物种类,这个民族可以更加关注它的形状、尺度等外观属性,而另一个民族却侧重它的功能或性质特征属性。

表1 汉语、印尼语中典型的例子列举

3 结语

源于汉、印尼民族不同文化的植物隐喻在人类认知模式的共性下,在很大程度上表现出相似性,但同时也表现出明显的民族文化特性。综上所述,汉、印尼语都以各自民族文化传统观念中使用频率较高或在日常生活中较常见的植物为始源域,这体现了民族文化与语言表达是密切相连的。通过对比分析我们了解到汉、印尼语植物词的隐喻从某种程度上较为全面地反映了一个民族的思维模式、思想观念、生活习惯、社会制度以及为人处世的态度等。了解汉、印尼植物词及其隐喻意义,可以促进两个民族更好地了解对方不同的文化内涵,对于语言教学及提高跨文化交际能力具有现实意义。