多中心治理视角下的城市社区广场舞治理模式探析

2021-06-03邹蒙陈玲闵连星李军燕桂福圆罗莉

邹蒙,陈玲,闵连星,李军燕,桂福圆,罗莉

(成都中医药大学管理学院,四川成都 611137)

1 问题的提出

2015年,文化部等四部委共同发布《关于引导广场舞活动健康开展的通知》,提出要完善广场舞管理规范,鼓励群众自我管理,将广场舞活动纳入基层治理体系,使广场舞成为基层社会治理体系创新的重要议题。从当前基层的广场舞治理实践来看,还存在对多个中心定位不清、权责不明确等情况,治理效果欠佳。目前我国对治理理论的研究已经较为成熟,许多学者也将治理理论应用到广场舞治理中。邱建钢等将广场舞治理整合归为发展方式治理、文化治理、公共空间治理、公共管理治理、公民权利治理、法律保障治理、媒介形象宣传治理、群体健身行为治理8 个方面[1]。盛丽君和葛文静通过调查指出“广场舞之争”的根本原因是城市公共空间缺失,如果提供充足的城市公共空间,就不会出现舞者与居民的冲突,广场舞噪声污染、影响交通问题都会迎刃而解[2]。由于广场舞活动的自发性、参与人数众多等特点,传统的以政府为单核的行政性规制难以对广场舞活动进行全面的有效治理。由于广场舞活动所面临的治理问题是个人、组织、社会三者交错影响的综合性问题,需要内外结合进行治理,需要对外强调规范化管理、对内重视团队自治,提高广场舞参与者协商、合作、参与的能力[3]。在胡学荣的研究中初步提出了应加大广场舞文化设施建设力度,加强政府、协会、群众多方参与服务能力, 建立广场舞文化服务的保障机制[4]。在此背景下,多中心治理理论在广场舞的治理就具有了较强的适用性和实践空间。多中心治理强调政府、组织、团体、个人多方主体共同参与治理社会公共事务, 各个主体之间的关系应该是在遵循相互认同、合作、协商,以及伙伴关系等原则基础上形成互动的双向关系,而不是通过政府支配或领导来提供公共资源的服务[5]。一些学者也尝试从广场舞活动的特点出发,对多主体参与的共同治理思路进行了探讨。如瞿奴春就提出构建群众自治、政府引导、群众与政府良性互动的协同机制供给模式[6]。黄凰和侯云龙则提出应更多地重视社会团体的协调作用,并将广场舞参与者、社区居民纳入共同管理的队伍中来,发动群众实现共建共治[7]。但这些治理思路在基层广场舞的治理实践中到底有什么样的具体体现?是否能够取得群众的认同和满意?是关系到未来多中心治理理念在广场舞治理中的应用和推广的重要话题。因此,该文依据多中心治理理论,以西部某省会城市为例,通过对部分社区广场舞活动的治理情况进行调研,分析其治理结构和治理效果,并提出相应的改进建议,以促进基层社区治理水平和治理能力的现代化进程。

2 案例地区的广场舞活动开展现状

调研活动分为两个阶段进行。首先,于2019年11月,在西部某省会城市某区,通过方便抽样的方法,调研了10 个社区,主要针对社区居委会的主要负责人或文化干事。然后,在2020年5月,又对W区广场舞团队的领舞人员进行了随机调查问卷,共发放问卷213 份,回收有效问卷191 份,有效率89.6%。

调查结果显示,目前广场舞活动的开展具有如下特点:一是广场舞群体以离退休、中低学历和收入的中老年女性为主。60 岁以上的广场舞爱好者最多,占41.9%,其次是41~60 岁,占39.8%,其中女性占81.7%;文化程度主要以高中及以下为主,占所有调研人群的84.3%;婚姻状况中,在婚者占72.8%;参与人群职业主要为离退休职工,占39.3%;71.7%的调研对象收入为2 000~5 000 元。二是广场舞群体的投入度和活动频率较高。调查显示,89.61%的人将广场舞锻炼作为闲暇时间的主要活动选择。大多调研对象每周参加4 次以上持续时长60~90 分钟的活动,参加时间集中在18~20 点。三是活动的自发性、公共性和灵活性较强。其中89.0%的调研对象是由群众自发组织,以锻炼身体与陶冶情操为主要目的。活动主要在社区或政府规定的专用场地上开展,但活动内容较为随意,大多无固定舞种形式。

3 广场舞活动的多中心治理格局分析

从调研结果来看,目前A 市W 区广场舞团队治理形成了团队自治、行政治理和社会组织参与的多中心治理格局。从理论上来看,多中心治理理论强调政府、社会组织、群众三者之间的合作。政府主要负责重大方针和决策制定,在大局上为其他中心提供指导,将“划桨”角色转变成“掌舵”角色;社会组织承担公共物品提供与监督管理角色,弥补政府在公共物品提供上的“失灵”、效率低下问题以及监督漏洞;参与群体自觉遵守内部规范,配合政府/社区治理,提出合理需求与治理建议。合作治理中,多个中心应建立相互认同、团结合作、友好协商的多边互动关系,而不再是仅靠政府单一进行治理与公共资源提供。多中心治理可以有效地调动各方资源、避免重复建设和过度竞争,实现公共资源的高效配置,满足参与者多样化的社会需求。

(1)团队自治。

广场舞参与者是矛盾的主要制造者,但也是广场舞问题治理的重要力量,过往广场舞矛盾的产生与恶化大多都是由于缺乏内部管理机制、法律意识匮乏、参与者素质不高等造成。因此,做好这三方面的工作对于自治非常重要。该次调查中,94.2%的成员舞队内有明确的负责人,其中86.4%是由领队全权负责舞队内部管理,且这些领队一般是广场舞活动的发起人以及舞担,他们在舞队内部有着绝对的发言权。86.4%的舞队建立了明确的内部议事规则,包括口头及书面规定,其中79.6%的舞队在成员认真遵守或者违法内部规范时,会有相应的奖惩措施。而在舞队成员的个人评价当中,超过90.0%的舞队成员认为所在舞队成员能够较好地遵守内部规章约定。说明调研对象群众自治的参与度较高,实施情况较好,内部的管理机制已基本走向正规化,有能力从源头上避免矛盾的发生,在矛盾发生后,也能够合理地进行解决。

(2)行政治理。

我国是一个政府引导的社会,组织动员全社会力量进行基层文化活动治理是政府的基本职能。在广场舞治理中,政府需要转变职能、理顺关系、优化结构、提供基本保障来提高治理效能,保障顶层设计的方向性、效率性与亲民性。政府支持是广场舞活动良性开展的风向标。该次调查社区中,90.0%以上调研对象表示政府/社区专门设立了代表群众利益的基层自治组织来进行广场舞管理。说明在广场舞治理中,政府权力在逐渐下放。针对广场舞活动的良性开展,97.0%的成员表示,在管理机制上,政府/社区设立内部管理机构,如老年人协会、文艺队及专人,如文化活动主席进行广场舞活动的管理; 在政策扶持上,政府/社区建立广场舞规章制度,对于广场舞活动时间、场地、音量、参赛要求与责权等都做出规定;在活动开展上,政府/社区对广场舞的开展持积极支持态度,且提供了场地、资金、服装设备等方面支持。说明目前调研地区广场舞政府治理已经处于成熟阶段,舞队成员的需求将可能从场地、设备等刚需转变到比赛、社会认可团队等更加体现自我实现与展示的需求上,社会组织将可能在广场舞治理中扮演越来越重要的角色。

(3)社会组织的参与治理。

广场舞治理过程中不仅需要发挥政府的主导作用,为广场舞活动提供硬支持,也需要企业单位、协会组织等加入其中盘活资源,辅助政府部门对广场舞活动进行监督管理,弥补政府治理缺陷,形成政府与社会互动、互补的社会治理合作网。该次调研中,84.9%的人表示当地有广场舞相关社会组织参与治理,如老年人协会、文艺队等,其中,有90.8%的人加入这些社会组织的管理中,94.8%的人认为加入社会组织对广场舞活动开展有很大的促进作用。说明社会组织参与广场舞治理具有积极的现实意义。63.2%的人接受过志愿者(高校教师/学生、专业舞蹈老师)指导,56.5%人参加过商业性表演。说明调研对象获得了较多的能力提升与自我展示平台。仅40.0%人参加过比赛,未参加比赛的原因主要是未获得比赛信息、比赛分量不够及觉得比赛不公平。调研地区广场舞比赛多以街道办/社区牵头,企业赞助形式开展,一般是社区中舞技最好、配合社区工作的一支舞队参加,其他队参与比赛机会较少,且由于部分社区以及街道办层面举办的比赛分量不高、赛制规则不完善,大多数人未参加广场舞比赛。说明调研对象对于广场舞比赛的参与积极性有待提高,比赛的赛制规则有待完善,社会组织对于大赛的宣传有待加强。

4 基于群众满意度的治理效果分析

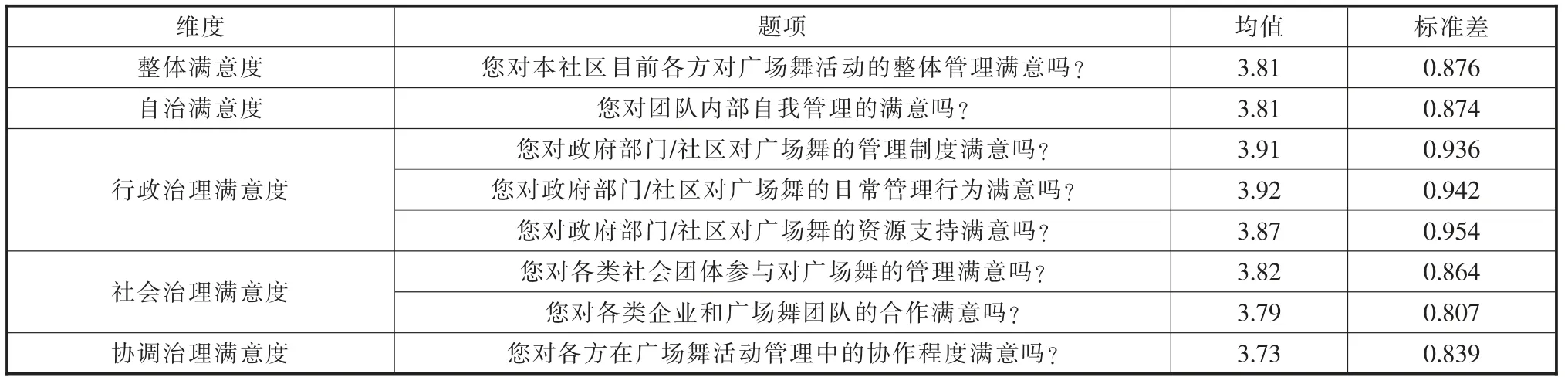

从目标来说,广场舞治理要坚持丰富群众文化生活、规范社会秩序的价值取向。因此,群众的满意度是衡量前述多中心治理效果的一个重要标准。研究团队在整体的治理满意度基础上,从自治、行政治理、社会参与治理和协调治理四个方面对群众的治理满意度进行了调研。如表1 所示,从多方参与治理整体满意度看,舞队成员的整体满意度评分为3.81分,处于较高的水平。在各个中心的治理上,满意度的评分均接近4,说明舞队成员对于多个中心参与治理的满意度均处于较高的满意度水平。从不同的治理方式的满意度得分来看,舞队成员对于政府治理的评分高于自治、社会治理以及参与治理,且高于整体治理满意度。可能原因是目前在广场舞治理上,团队自治与社会组织治理的参与相较于政府或社区更少,政府或社区在广场舞的治理上承担了更加重要的角色,这与我国政府引导基层文化活动的现实是相符合的。同时,团队自治以及社会组织的参与治理可能缺乏有效的监督机制,相较于政府治理直观的感知政策的实施效果,有居委会进行监督管理,效果会弱一些。

表1 多中心参与治理满意度

5 结论与建议

(1)多中心协调治理能有效提高治理效果。

通过问卷调查和访谈相互论证,广场舞治理体系中,确实存在着多个中心进行治理,且治理效果良好;多个中心协调进行治理,盘活资源,共同协商有助于治理效果的提升。政府/社区专设协会,形成了较完善的广场舞队内规制,并设立专人进行监督管理,确保规制的实行;政府提供场地、资金等资源,保障广场舞的开展。利益相关者中老年协会、社会志愿者等参与在技术上弥补了专业舞蹈技术的缺陷;社会企业提供商演、比赛等活动,补充舞队的部分资金,也在一定程度上提升参与者的价值。团队内部设立内部规范、奖惩机制,负责人机制,保证从源头上规范约束舞者行为。负责人的存在,管理机制更加完善,群众参与治理的平台更具有现实意义。该研究进行实地调查验证了多中心治理的效果,因此建议建立“自治+政府参与治理+社会组织参与治理”的治理路径,成立专门的协会组织与人员承担协调各方治理的职责,保障广场舞治理有效。

(2)政府和社会组织应通过“硬保障+软服务”发挥治理主体作用。

政府应当承担多中心共治“元治理”角色,提供“硬保障”;社会组织优化资源,提供“软服务”。政府在广场舞开展中承担着重要的任务,从小的活动场地到大的政策制定,都需要政府进行提供,这也是广场舞能长久开展的保障。同时,根据新制度主义的观点,政府要增进秩序,才能使市场和社会自治领域协调变得容易[8]。因此,政府在多中心共治承担主要角色——“元治理”角色。舞队所需的音响、服化、师资力量,政府不能生产,舞队也难以通过自身提供;广场舞的自发组织性决定了其管理的特殊性,政府在治理当中存在失灵。因此,必要时可以适当引入市场资源对各项非营利组织难以提供的服务以政府购买的形式进行补充,以促进资源的优化配置。