多裂肌横截面积与经皮椎间孔镜治疗腰椎间盘突出症患者预后的关系

2021-06-02陈齐齐陈立平金军樊敏申文

陈齐齐 陈立平 金军 樊敏 申文

徐州医科大学附属医院1疼痛科,2影像科(江苏徐州221000)

腰椎间盘突出日益成为严重的公共卫生问题,发病率为2.2% ~15.2%,其致残率居高不下,高昂的治疗费用给医疗系统带来巨大的负担[1-2]。大部分腰椎间盘突出症患者正规保守治疗后可缓解临床症状[3],但保守治疗无效的则需要手术干预。PETD 是治疗腰椎间盘突出症的一种微创手术方式[4]。近年来,临床研究证实PETD具有与传统手术相似的疗效、切口小、椎旁肌群无损伤、术后恢复快和并发症少等明显优点[5],但术后复发(postoperative recurrent lumbar disc herniation,PRLDH)率高达5%~15%[6-7]。PRLDH 指的是在椎间盘髓核摘除术的6 个月缓解期后出现相同位置的疼痛,MRI 确认同一节段椎间盘再次突出[8]。复发的患者临床症状更加严重,后续治疗困难,效果不佳。当前的研究主要是复发危险因素的分析,仍无评估预测PRLDH指标的试验。探索一种可早期有效评估高复发风险人群的指标已成为临床工作重点。可帮助临床医生准确识别复发可能性大的患者,及时调整治疗措施,包括改变手术方式、加强护理、康复训练,以减少复发及再手术率。既往研究发现突出的椎间盘压迫神经根可导致多裂肌萎缩变薄,多裂肌的变化与腰椎间盘突出具有强相关性[9];但几乎无多裂肌CSA 与PRLDH 关系的临床研究。因此,本文应用多裂肌CSA 预测PRLDH,评估其临床应用价值。

1 对象与方法

1.1 研究对象本研究为单中心回顾性队列研究,收集2016年1月至2020年2月于我院疼痛科接受PETD 治疗的162 例L5⁃S1单侧椎间盘突出症患者。所有患者随访1年,根据随访期内有无复发分成两组:复发组和未复发组。由同一高年资医师通过经椎间孔脊柱内镜技术进行手术治疗。本研究已通过徐州医科大学附属医院伦理委员会批准,并在中国临床试验注册中心注册。

1.1.1 纳入标准(1)符合PRLDH诊断标准[8];(2)年龄在18 ~65 岁;(3)MRI 诊断与症状体征一致,病程持续3 个月以上保守治疗无效,椎间盘退变Pfirrmann 分 级[10]为Ⅲ级⁃V 级的L5⁃S1单侧椎间盘突出患者;(4)计划PETD 治疗且为首次手术,术后MRI 示突出的椎间盘完全摘除。

1.1.2 排除标准(1)脊柱肿瘤、脊柱感染、椎管狭窄、腰椎不稳或腰椎滑脱等;(2)既往其他腰椎手术和外伤史;(3)神经肌肉、内分泌系统疾病或长期服用激素类药物;(4)妊娠或哺乳期妇女;(5)临床资料不完整或随访失败。

1.2 测量方法

1.2.1 磁共振成像所有患者都使用1.5T MRI 设备(西门子公司,德国)按照标准化的临床成像方案进行成像,取T2 加权轴位图像TR/TE=5050/106,视野280 mm,矩阵256 ± 512,层厚4 mm。患者采用仰卧位,膝关节用枕头垫高,身体对称平卧,在矢状面和横断面上均获得图像,在每个区域产生4 个横向T2 加权图像,选择清晰度最高、最中心的图像进行后续测量。

1.2.2 面积测量从影像系统提取患者术前、术后图像,使用Image J 软件(版本1.48,美国国立卫生研究院)测量T2加权像中的L5⁃S1突出最显著处的多裂肌CSA、脂肪浸润CSA、同水平椎体的CSA。选择L5⁃S1的T2加权像中间层,以多裂肌最内层的深筋膜为界,包括多裂肌与椎板、棘突之间的脂肪,采用阈值技术区分肌肉和脂肪[11]。测量L5⁃S1椎间隙高度。所有图像都由同一位影像科医师重复测量三次,取平均值统计分析。为了减少受试者身高、体重和体型的影响,使数据可比,将CSA 其转换为标准化横截面积(SCSA):SCSA=多裂肌CSA/同级椎体CSA×100%[12];DFF=脂肪CSA/多裂肌CSA×100%。

图1 多裂肌CSA 测量图Fig.1 Measurement of CSA of the multifidus muscle

1.3 观察指标

1.3.1 一般资料收集所有患者的一般资料,包括年龄、性别、BMI、吸烟史、饮酒史、糖尿病史、病程、手术时间、复工时间、椎间盘突出位置(外侧型、旁正中型、中央型),椎间隙高度、SCSA 和DEF。

1.3.2 预后相关指标术前、术后1 d、术后3个月、术后6 个月以及最后一次的视觉模拟评分(VAS)和OSwestry残疾指数(ODI)评分[13]。

1.4 统计学方法所有数据均在Windows 10 环境下通过IBM SPSS 23.0版本软件处理。首先用Shapiro⁃Wilk 检验对数据进行正态性检验,正态分布的计量资料采用均数±标准差,两组间比较采用t检验;不符合正态分布的计量资料采用中位数M(P25,P75)表示,两组间比较采用非参数检验(Mann⁃WhitneyU)。计数资料以率表示,组间比较采用χ2检验,组内比较采用配对t检验或Wilcoxon 符号秩和检验。单因素logistic 回归分析对预后影响有统计学意义的参数,然后多因素logistic 回归分析。通过ROC 曲线评估多裂肌CSA 预测价值,计算最佳截断值,计算灵敏度、特异度。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一般资料比较4 例未完成随访观察,3 例既往有过其他脊柱手术史,因此最终纳入155例患者。17例复发,复发率为10.97%。年龄38 ~65岁,男性85例,女性70例。复发组的SCSA、DEF、年龄、BMI、吸烟史、饮酒史、糖尿病史与未复发组之间的差异有统计学意义(P<0.05);而复发组在性别、病程、手术时间、复工时间、椎间盘突出位置和椎间隙高度较未复发组的差异无统计学意义,见表1。

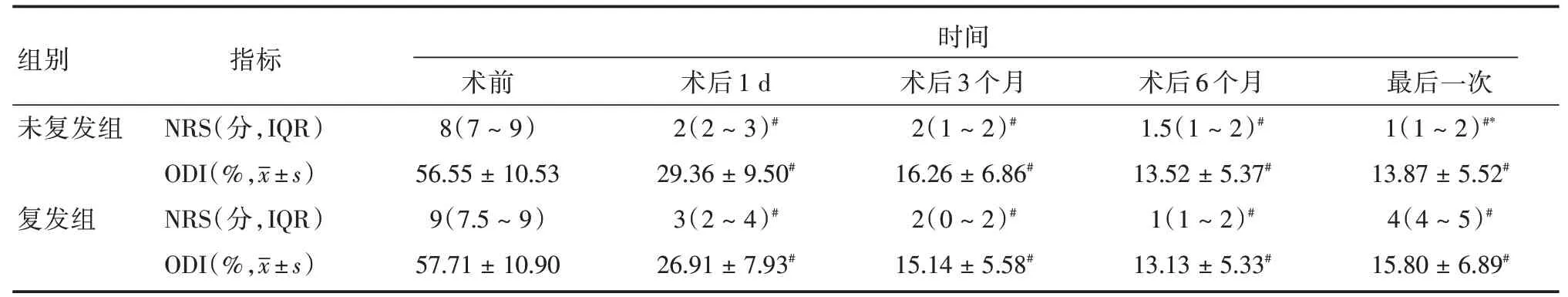

2.2 两组患者预后相关指标的比较未复发组患者术后1 d、术后3 个月、术后6 个月以及最后一次VAS 和ODI 评分均较术前明显降低(P<0.05)。复发组患者最后一次VAS 评分仍低于术前(P<0.05),但整体VAS 评分高于治疗后的其余时间点;各时间点ODI 评分较术前明显降低(P<0.05)。两组间的最后一次VAS 评分的差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 两组患者的一般资料比较Tab.1 Comparison of general data between the two groups of patients ±s

表1 两组患者的一般资料比较Tab.1 Comparison of general data between the two groups of patients ±s

注:Y 为是;N 为否

指标年龄(岁)性别(男/女,例)BMI(kg/m2)吸烟(Y/N,例)饮酒(Y/N,例)糖尿病(Y/N,例)病程(月)手术时间(min)复工时间(月)椎间盘突出位置[例(%)]外侧型旁正中型中央型椎间隙高度(mm)SCSA(%)DEF(%)组别未复发组(n=138)53.25±6.43 76/62 22.02±2.77 40/98 34/104 15/123 10.23±2.23 91.51±11.32 6.32±0.60 35(25.4)37(26.8)66(47.8)9.41±0.59 50.85±7.09 17.65±2.93复发组(n=138)57.00±4.57 9/8 26.38±2.06 12/592 9/8 6/11 10.34±2.17 91.94±10.83 6.59±0.62 4(23.5)4(23.5)9(52.9)9.49±0.62 38.32±5.13 23.12±3.21 P 值<0.05 0.87<0.05<0.05<0.05<0.05 0.84 0.88 0.07 0.92 0.57<0.05<0.05

表2 两组患者不同时间的VAS、ODI 比较Tab.2 Comparison of VAS and ODI at different time points between two groups of patients

2.3 影响患者PRLDH的因素单因素logistic回归分析影响PRLDH 复发的潜在危险因素(P<0.1),将上述变量纳入到多因素logistic 回归分析,发现SCSA(OR= 0.59,95%CI:0.37 ~0.93)、DEF(OR=1.67,95%CI:1.03 ~2.70)、年龄(OR=0.47,95%CI:0.22 ~0.99)、BMI(OR= 9.27,95%CI:1.53 ~56.13)为影响预后的独立危险因素。见表3。

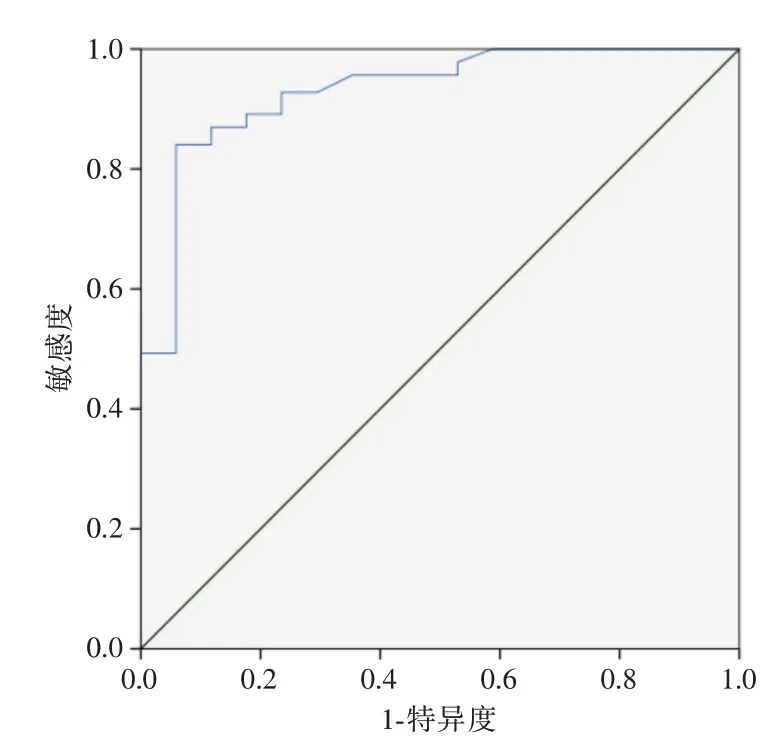

2.4 SCSA 与预后的关系通过ROC 曲线对影响复发的独立危险因素进一步分析,计算其曲线下面积(AUC):SCSA(AUC = 0.931;95%CI:0.870 ~0.992,P<0.05)、DEF(AUC = 0.891;95%CI:0.797~0.984,P<0.05)、年龄(AUC = 0.673;95%CI:0.561 ~0.785,P<0.05)、BMI(AUC = 9.27;95%CI:0.827 ~0.956,P<0.05)。SCSA 的曲线下面积明显高于年龄、BMI 和DEF,对术后复发有更好的识别预测能力。根据约登指数公式,计算出SCSA 预测术后复发的最佳截断值为43.43%(YI = 0.782),灵敏度为0.841,特异度为0.941。见图2、3。

表3 影响术后复发的多因素分析Logistic 回归分析Tab.3 Logistic regression analysis of multivariate analysis of recurrence

图2 SCSA 对PRLDH 的ROC 曲线Fig.2 ROC of SCSA in patients with PRLDH

图3 年龄、BMI、DEF 对PRLDH 的ROC 曲线Fig.3 ROC of Age,BMI,DEF in patients with PRLDH

3 讨论

腰椎旁肌群在维持腰椎稳定中扮演了重要角色,而多裂肌则是腰椎旁肌中最大、最内侧的肌肉,附着在腰骶部至背部,起着主要“稳定器”的作用。由于腰骶部为人体主要承重部位,频繁参与各种旋转等大幅度动作,导致多裂肌容易疲劳和功能性下降,引起腰椎两侧力量不均衡,诱发腰椎间盘突出和复发[14];另一方面,多裂肌由对应的节段性神经后根内侧支支配,无侧支神经支配,腰椎间盘突出对神经根的压迫会引起多裂肌发生变化。两种因素的相互作用加剧了多裂肌萎缩[15]。肌肉萎缩在影像学上主要表现为肌肉体积缩小和肌内脂肪浸润增加。多裂肌的形态变化在临床研究中也得到了证实,ZHANG 等[16]观察到腰椎间盘退行性改变的患者,椎旁肌肉的形态发生不同程度的脂肪浸润;有研究[9,17]发现持续腰痛超过3 个月的椎间盘突出者多裂肌CSA 明显减少,而健侧的多裂肌面积并无明显改变。本研究同样也观察到突出侧多裂肌CSA 明显降低,考虑到已有文献支持这种多裂肌面积的变化规律,所以本研究未测量健侧多裂肌横截面积。

L5⁃S1多裂肌萎缩和椎间盘突出通常与年龄无关[18]。由于腰椎活动主要集中在L5⁃S1,承受人体的主要重量,大部分腰椎间盘突出均发生在此节段。因此,本研究选择测量L5⁃S1水平的多裂肌CSA。多裂肌萎缩与复发的研究不多见,但有文献[9]支持多裂肌萎缩与腰椎间盘突出的强相关性。笔者结合文献进行了合理的推测,尝试分析多裂肌CSA 对PRLDH 复发的预测价值,且得出了具有临床意义的结论。

本试验的术后复发率为10.97%,与多数研究的结果基本一致。多因素logistic 回归分析发现吸烟、饮酒和糖尿病史为不是影响复发的危险因素,这与YU 等人的研究[7]一致。可能因为本研究的患者在住院期间接受了护士的严格宣教以及出院后的随访向患者反复强调了戒烟戒酒、控制血压和血糖的重要性,但是这需要进一步更长时间的随访研究证明。年龄和BMI 为复发的独立危险因素,复发组的BMI、年龄均明显较高。一项116 例PETD 复发患者的研究[19]Cox 回归分析示年龄和高BMI 是术后复发的危险因素,这与本研究的结果相似。随着年龄的增长,椎间盘会出现变性,周围血供减少,组织自我修复能力降低,术后未切除的髓核更容易因机械性压力再次从纤维环切口处脱出。BMI 越高,术后复发的可能越大[20],高BMI 意味着腰椎间盘需要承受更大的应力,导致纤维环切口愈合慢,诱发髓核再突出。

PETD 的应用越来越多,与开放手术相比[5],临床效果无明显差异,但复发率稍高,术后复发的潜在人群也在增多。本研究进一步明确了SCSA对PRLDH 的预测价值,发现SCSA 的曲线下面积明显大于年龄、BMI 和DEF,说明SCSA 能够更准确的预测PRLDH。当SCSA <43.43%时,具有明显的复发倾向。因此,对于这类患者应积极进行核心稳定性训练[21]增强多裂肌功能等康复训练[22]。

本研究发现复发组患者最后一次ODI 评分仍较术前低,而最后一次VAS 评分较术后其他时间点评分有所升高,但仍较术前低。这种现象是因为椎间盘再突出不多,未造成明显神经根压迫,仅出现轻微的腰痛,尚未影响下肢活动;另一方面,由于多裂肌长期萎缩和脂肪浸润,多裂肌功能下降,可能也可诱发下腰痛[23]。

本研究存在一定局限性,首先由于收集到的病例数有限;其次仅纳入了L5⁃S1节段,后续研究应尽可能的测量更多的节段,验证多裂肌横截面的有效性;未进行更长时间的随访,后续的试是验应该增加随访时间。后期需要进行多中心,大样本的前瞻性研究进一步证实。

综上所述,多裂肌CSA 能够准确预测PRLDH。当SCSA <43.43%时,存在更高的复发倾向。多裂肌CSA 可作为评估预后的临床工具,为提高医疗质量、降低术后复发率提供了客观、科学的依据。后续的研究应该探索多裂肌CSA 在其他腰椎节段是否同样适用,发挥其重要的临床意义。