冠状病毒肺炎的细胞因子风暴与治疗研究进展

2021-06-02

(1.西藏民族大学,陕西省咸阳市712082;2.山东第一医科大学基础医学研究所,山东省济南市 250032)

自2019年12月起,全球陆续报告了多例新的冠状病毒感染人的病例,随后国际病毒分类委员会将此新型冠状病毒命名为严重急性呼吸综合征冠状病毒2(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)。新冠病毒感染可引发机体过度免疫应答,激发细胞因子风暴(cytokine storm,CS),导致严重的呼吸综合征,甚至致人死亡。2020年1月24日,《柳叶刀》发表的新冠病毒感染病例首批临床数据报告显示,新冠肺炎的严重程度与CS呈正相关[1],可导致多数人死于多器官功能衰竭。CS可能是冠状病毒导致呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)的重要作用机制。本文就冠状病毒肺炎CS以及治疗措施进展进行综述,以期为今后的临床治疗提供指导。

1 细胞因子及细胞因子风暴

细胞因子是机体产生炎症时不可或缺的一部分。细胞因子由多种免疫细胞产生,包括T、B淋巴细胞、巨噬细胞(macrophages)、自然杀伤细胞(natural killer cell,NK)和树突状细胞(dendritic cell,DC)等。当病毒入侵时,受感染机体会启动固有免疫反应,此时固有免疫细胞表面的模式识别受体(pattern recognition receptors,PRRs)识别入侵病毒的分子结构,这些分子结构叫做病原体相关分子模式(pathogen-associated molecular patterns,PAMPs),PAMPs与PRRs的结合触发了对入侵病毒的炎症反应,从而激活相关信号通路,以激发产生干扰素(interferon,IFN)和其他细胞因子[2]。固有免疫反应中最重要的3种促炎细胞因子是白细胞介素-1(interleukin-1,IL-1)、白细胞介素-6(interleukin-1,IL-6)及肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α),其主要来自于免疫反应中的巨噬细胞、肥大细胞、上皮细胞及内皮细胞等。细胞因子与主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex,MHC)分子、白细胞分化抗原(cluster of differentiation,CD)、补体、黏附分子、抗体等免疫分子一样,既参与疾病的发生,又与机体免疫调节密不可分。但特定条件下,大量的细胞因子在短时间内迅速增加会引起“细胞因子风暴”,严重危及生命安全。

细胞因子风暴又称炎症风暴或细胞因子释放综合征(cytokine release syndrome,CRS),是指机体感染病原微生物后,IL-6、IL-1、TNF-α和IFN等多种促炎细胞因子表达水平在短时间内大量升高导致的一种严重的异常免疫反应,严重损伤自身器官组织。冠状病毒感染人肺泡上皮细胞后,在胞内增殖并激活诱导肺组织免疫细胞如CD4+T细胞增加,活化的CD4+T细胞进一步分化为辅助性T细胞1(T helper cell 1,Th1)和辅助性T细胞2(T helper cell 2,Th2),其中Th1细胞主要产生IL-2、IFN-γ、TNF-β、粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(granulocyte-macrophage colony stimulating factor,GM-CSF),此为初级细胞因子的释放。GM-CSF进入血液循环后募集和活化更多的CD14+CD16+炎性单核细胞、嗜酸性粒细胞、中性粒细胞等其他免疫细胞,进一步分泌更多细胞因子,导致细胞因子水平不断攀升,此为二级细胞因子的释放。这些炎症因子又可活化更多的免疫细胞来释放大量的细胞因子,由此形成正反馈反应[3]。细胞因子在短时间内增加,引起ARDS和多器官功能障碍综合征,直至死亡。

2 冠状病毒感染引起的细胞因子风暴

2.1 冠状病毒的概述

冠状病毒是冠状病毒科正冠状病毒亚科的成员,属于套式病毒目,根据其基因组结构和系统发育关系,一共分为4个属:α、β、γ及δ冠状病毒属。α冠状病毒属和β冠状病毒属只感染哺乳动物。γ冠状病毒属和δ冠状病毒属可以感染鸟类,但其中一些也感染哺乳动物[4]。当前有7种能感染人的冠状病毒(human coronaviruses,HCoVs):HCoV-229E、HCoV-OC43、严重急性呼吸综合征冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus,SARS-CoV)、HCoV-NL63、HCoV-HKU1、中东呼吸综合征冠状病毒(middle east respiratory syndromecoronavirus,MERS-CoV)[5]以及SARS-CoV-2。SARS-CoV和MERS-CoV这两种高致病性病毒属β冠状病毒属,可在人类中引起严重的呼吸综合征,而其他4种人类冠状病毒(HCoV-NL63、HCoV-OC43、HCoV-229E和HKU1)虽可以引起婴幼儿和老年人严重感染,但在免疫力较强的宿主中只引发轻微的上呼吸道疾病[6]。依据目前的基因序列数据库,人类冠状病毒都起源于动物,包括SARS-CoV、MERS-CoV、HCoV-NL63和HCoV-229E被认为起源于蝙蝠;HCoV-OC43和HKU1可能起源于啮齿动物[7]。SARS-CoV-2的起源尚无定论。随着人和动物活动范围的交集逐渐增加,跨物种感染的机会也逐步提升,而且家畜也可能作为中间宿主产生重要影响,使病毒能够从自然宿主传播到人类,所以人类受到冠状病毒的威胁与日俱增。

2.2 SARS-CoV与细胞因子风暴

SARS-CoV能感染气管和肺泡上皮细胞(alveolar epithelial cell,AEC),当SARS-CoV感染AEC时会产生大量的趋化因子、CCL3、CCL5、CCL2和CXCL10[8],趋化免疫细胞浸润到炎症部位,介导炎症性损伤。Zhao等[9]证实人体内83%的血管紧张素转换酶2(angiotensin converting enzyme 2,ACE2)在肺泡Ⅱ型上皮细胞(alveolar epithelial cellⅡ,AECⅡ)上表达,提示这些细胞可作为包括SARS-CoV在内的病毒侵袭的宿主细胞。此外,在表达ACE2的AECⅡ中检测出多种高水平的病毒复制相关基因,包括病毒复制调控基因、病毒生命周期调控基因、病毒组装基因和病毒基因组复制基因[9],这充分显示出表达ACE2的AECⅡ能促进HCoVs在肺组织内的复制。然而当SARS-CoV感染DC、单核-巨噬细胞和其他外周血单个核细胞(peripheral blood mononuclear cell,PBMC)时,并不能在胞内复制产生病毒,但能令其释放大量细胞因子[10-11]。SARS-CoV感染DC时,会诱导低水平抗病毒细胞因子白细胞介素-12p40(interleukin-12p40,IL-12p40)、IFN-α、IFN-β和IFN-γ的表达,适当上调促炎细胞因子TNF-α和IL-6的表达,且显著上调炎性趋化因子CCL2、CCL3、CCL5和CXCL10的表达[11]。同时,巨噬细胞感染SARS-CoV时会产生IFN和其他促炎细胞因子[10]。这些激增的细胞因子和趋化因子便是导致SARS患者严重肺损伤的主要原因。重症患者血清促炎细胞因子IFN-γ、IL-1、IL-6、IL-12、转化生长因子-β(transforming growth factor-β,TGF-β)和趋化因子CCL2、CXCL10、CXCL9、IL-8水平明显高于非重症患者[12-14],这些细胞因子的过度释放都是造成CS的直接原因,然而SARS重症患者的抗炎细胞因子IL-10水平非常低[12]。这些研究表明,当AEC、DC和巨噬细胞感染SARS-CoV后,导致细胞因子和趋化因子激增,这在SARS患者CS的发病机制中起重要作用。

2.3 MERS-CoV与细胞因子风暴

MERS-CoV具有与SARS-CoV相似的感染机制,MERS-CoV感染AEC后,可诱导IFN-γ和细胞因子IL-1β、IL-6和IL-8的强烈应答,但此免疫反应产生较迟缓[15]。唯独不同的是,MERS-CoV在感染幼稚和活化的人单核巨噬细胞以及DC后,都可以在其胞内进行复制,并且只有在活化的T细胞才能进行病毒复制[16-18]。MERS-CoV感染单核细胞系THP-1细胞,以及人外周血单核细胞来源的巨噬细胞和DC时,可诱导其产生促炎细胞因子和趋化因子,如CCL-2、CCL-3、CCL-5、IL-2和IL-8,并形成正反馈反应[16-17]从而导致CS。但是,一般单核巨噬细胞和DC对IFN-α/β的诱导作用并不明显,只有浆细胞样树突状细胞(plasmacytoid dendritic cells,pDC)被MERS-CoV感染时会产生大量的IFN[19]。最近的研究表明,在MERS患者血清中,细胞因子及趋化因子水平与其外周血中性粒细胞及单核细胞数量成正相关,与轻中度MERS患者相比,重度患者血清中细胞因子IL-6、IL-8、IFN-α和趋化因子CXCL10和CCL5水平升高[20-21],这同样是MERS患者引发CS的主要因素。而且,经过对MERS患者CS高死亡率的研究表明,由于MERS-CoV能够在人巨噬细胞和DC中复制,导致这两种细胞的促炎细胞因子和趋化因子分泌异常,从而诱导迟发性的炎症细胞因子释放,使得固有免疫反应和抗病毒效应减弱[15]。

2.4 SARS-CoV-2与细胞因子风暴

虽然SARS-CoV-2能在AECⅡ中复制,但在肺泡巨噬细胞和DC中还没有证实类似的情况[22]。大部分的证据表明,部分新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19)重症患者出现了SARS和MERS患者中类似的CS。Huang等[1]报道了COVID-19患者的炎症因子水平,检测41例住院患者(包括13例重症监护病房患者和28例非重症监护病房患者)的细胞因子水平,发现IL-1β、IL-1RA、IL-7、IL-8、IL-9、IL-10、成纤维细胞生长因子(fibroblast growth factor,FGF)、GM-CSF、IFNγ、干扰素-γ诱导蛋白-10(interferon γ inducible protein-10,IP-10)、粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony-stimulating factor,G-CSF)、血小板衍生生长因子(platelet derived growth factor,PDGF)、单核细胞趋化蛋白-1(monocyte chemotactic protein 1,MCP-1)、巨噬细胞炎症蛋白-1α(macrophage inflammatory protein-1α,MIP-1α)、血管内皮细胞生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)、TNF-α均高于健康成人水平,其中IL-2、IL-7、IL-10、G-CSF、IP10、MCP-1、MIP1α、TNF-α在危重患者血清中显著升高,该研究指出CS与SARS-CoV-2感染所引发疾病的严重程度有关。有报道证实了患有COVID-19的危重患者IL-6水平也有升高[23],是CS发生的重要因素。然而与SARS-CoV感染不同的是,SARS-CoV-2感染还引发了抑制炎症的Th2类细胞因子,如IL-4和IL-10的分泌增加,但其作用机制尚不明确。SARS-CoV-2感染中Th1和Th2型细胞因子产生以及作用机制还需进一步深入研究。

另外,COVID-19患者免疫状况研究表明,虽然重症COVID-19患者外周血淋巴细胞减少,但其仍处于活化状态。有研究分析了123例患者外周血淋巴细胞亚群和细胞因子变化量,所有患者淋巴细胞均有减少的情况,轻度组和重度组CD8+T细胞减少率分别为28.43%和61.9%,NK细胞减少率分别为34.31%和47.62%,血清中IL-6水平显示重症组显著高于非重症组[24]。此外,CD4+T细胞和CD8+T细胞表达的人类白细胞抗原DR(human leucocyte antigen-DR,HLA-DR)增加,CD4+CCR4+CCR6+辅助性T细胞17(T helper cell 17, Th17)也增加,并且CD8+T细胞高表达穿孔素和颗粒酶等细胞毒颗粒[25]。与其他COVID-19患者相同,重症COVID19患者大部分显示极高的C反应蛋白、红细胞沉降率及高水平的IL-6、TNF、IL-1、IL-8、IL-2R等,并伴随弥漫性血管内凝血、ARDS,主要表现为血栓形成、血小板减少、顽固性坏疽等。Siddiqi等[26]在研究中提出了一个三阶段分类模型,认为COVID-19疾病表现出三个严重程度的递增。第一阶段是早期感染阶段,患者症状较轻常只需对症治疗;第二阶段即病毒性肺炎阶段,伴有咳嗽、缺氧等症状,必要时使用皮质类固醇治疗;第三阶段为全身性炎症综合征,体内细胞因子水平显著升高,通常使用皮质类固醇与细胞因子抑制剂来减少全身炎症反应。只有COVID-19的少部分患者会过渡到疾病的第三阶段,也就是最严重的阶段,病情预后很差。因此,如何抑制CS,何时开始抗炎治疗是降低COVID-19病死率的关键。

2.5 冠状病毒产生细胞因子风暴的临床免疫特征比较

综上所述,虽然不同类型冠状病毒肺炎所产生的CS临床特点区别不明显,但是患者的免疫细胞分布以及细胞因子的表达存在明显差异(表1)。这可能和不同类型冠状病毒的感染机制以及引发免疫状态改变不同有关。监测不同类型冠状病毒感染导致的不同的细胞因子表达为精准个性化治疗冠状病毒提供思路。

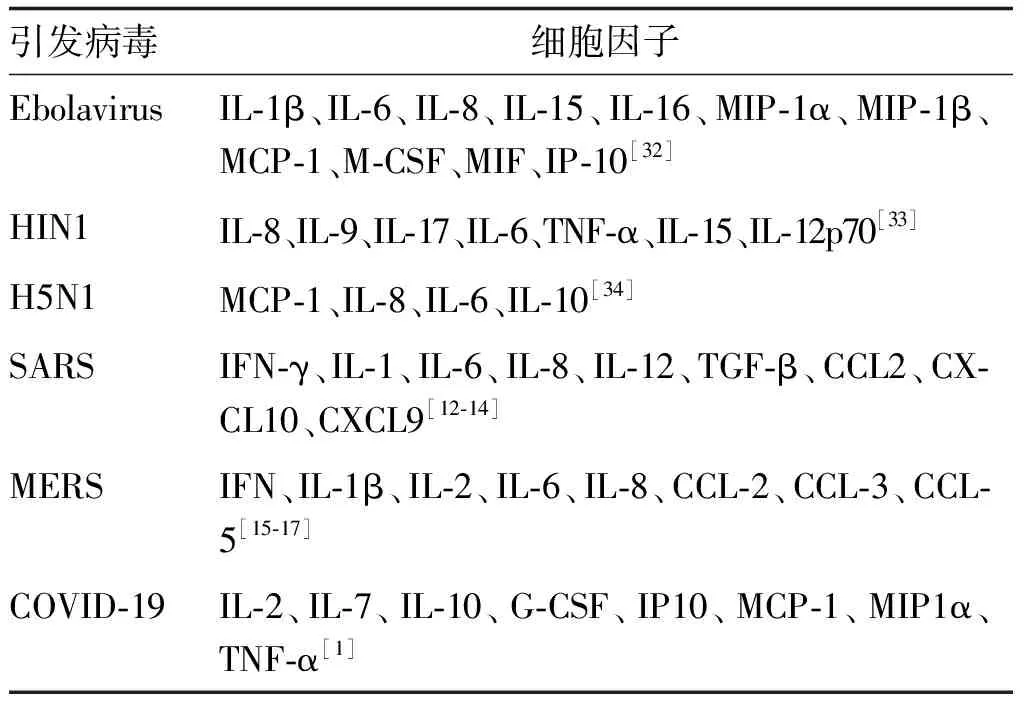

2.6 不同病毒感染引起细胞因子风暴的差异

CS在不同病毒感染性疾病中释放的细胞因子种类有很大区别。肆虐非洲的埃博拉病毒(Ebola virus),导致其高死亡率的主要原因之一是异常的固有免疫反应所引发的CS,产生极高的细胞因子IL-1β、IL-6、IL-8、IL-15和IL-16;趋化因子和MIP-1α、MIP-1b、MCP-1、巨噬细胞集落刺激因子(macrophage colonystimulating factor,M-CSF)、巨噬细胞游走抑制因子(macrophage migration inhibitory factor,MIF)、IP-10等[32]。此外,Wauquier等[32]还在死亡病例中发现T淋巴细胞产生的细胞因子IL-2、IL-3、IL-4、IL-5、IL-9、IL-13的水平极低,外周血细胞中CD4+T细胞和CD8+T细胞显著下降,T细胞表面CD95表达升高。在流感病毒感染的患者中,不同病毒引起的CS所产生的细胞因子类型不同。文献[33]研究发现,当机体被H1N1型流感病毒入侵时,大多出现以分泌Th1和Th17型细胞因子为主的固有免疫反应,例如IL-8、IL-9、IL-17、IL-6、TNF-α、IL-15、IL-12p70等细胞因子均分泌较高,其中IL-15、IL-12p70、IL-6是病情发展至危重的显著标志。De Jong等[34]比较了18名H5N1型流感患者的外周血免疫细胞及细胞因子变化,发现T淋巴细胞数较低且CD4+T细胞与CD8+T细胞的比率倒置,细胞因子中MCP-1、IL-8、IL-6和IL-10水平升高。不同病毒感染引起细胞因子风暴的差异如表2所示。

表2 不同病毒感染引起细胞因子风暴的差异

3 新型冠状病毒肺炎治疗措施

COVID-19是一种病毒感染性疾病,主要表现为发热和肺炎,由于CS发生于危重病人,可导致ARDS和多器官损害,甚至死亡,抗病毒和抑制过度炎症反应是治疗重症患者的主要措施。

3.1 中药

已有研究显示,中药在抑制CS方面效果显著。据报道,用于治疗呼吸道感染性疾病的中药制品可能对COVID-19的治疗有帮助[35],其中,莲花清温胶囊对流感病毒具有单独的抗病毒作用,可与西药协同抗病毒[36]。根据《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第七版)》中医方案部分,本病属于中医“疫”病范畴,莲花清瘟胶囊颗粒、金花清感颗粒、疏风解毒胶囊颗粒等中药可治疗新冠肺炎引起的乏力、发热等症状。

3.2 皮质类固醇

值得注意的是,虽然在治疗时使用皮质类固醇对抑制机体过度失调的系统性炎症反应表现出优越的药理效果[37],但是此方法仍然存在争议。2020年1月28日世界卫生组织发布的关于严重急性呼吸道感染临床管理的临时指南强调,除非有其他原因,否则不推荐常规使用全身皮质类固醇,而且并没有数据显示SARS或MERS患者能从皮质类固醇的治疗中受益,这可能是由于皮质类固醇抑制肺部炎症的同时也抑制了正常的免疫反应和病原体的清除[38]。

3.3 IL-6抗体

在细胞水平上,Zhou等[3]的结果表明,SARS-CoV-2感染后,CD4+T细胞迅速活化,产生GM-CSF等炎性细胞因子,从而诱导活化CD14+CD16+单核细胞,且表达高水平的IL-6。因此,阻断GM-CSF或IL-6受体可能会降低SARS-CoV-2引起的免疫病理反应。托珠单抗是一种人源化的IL-6单克隆抗体,能够与IL-6特异性结合产生多种生物活性,可用于治疗类风湿性关节炎[39]。目前,研究人员正在开展托珠单抗对新冠肺炎患者疗效和不良反应的临床实验。

3.4 血浆

恢复期血浆疗法称为被动免疫疗法,注射康复者的恢复期血浆可作为重症和危重症患者的一种治疗方法[40],COVID-19幸存者血浆中针对病毒的中和抗体可以立即发挥作用。《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第七版)》提出应用康复者血浆治疗“适用于病情进展较快、重型和危重型患者”,《新冠肺炎康复者恢复期血浆临床治疗方案(试行第二版)》进一步指导对康复者血浆的用法用量治疗。

3.5 缺氧诱导因子-1

缺氧诱导因子-1(HIF-1)作为调节血管紧张素转换酶1(ACE1)表达的转录因子在冠状病毒感染和治疗中可能发挥积极作用。HIF-1是近几年在肿瘤免疫逃逸方面的热点话题,它是普遍表达在人体或哺乳动物缺氧条件下的一种转录因子。HIF-1是由α亚基和β亚基组成的异源二聚体,HIF-1α代表HIF-1的活性,经研究表明HIF-1α可通过抑制中性粒细胞凋亡调控肺组织急性炎症反应[41]。当体内发生炎症风暴时,会导致单器官或多器官系统炎症反应的过度表达,其中最严重的并发症之一就是呼吸衰竭引起的低氧血症。SARS-CoV-2利用ACE2作为受体结合并感染细胞,这种受体广泛存在于肺、肾、心脏和动脉等组织细胞中[42],且在生理条件下,ACE1与其具有同源性的ACE2存在着动态平衡的关系。在COVID-19患者体内所造成的低氧血症条件下,ACE1被HIF-1上调表达,而ACE2的表达则明显降低[43]。由于ACE2表达水平与新冠肺炎感染程度成正相关[44],ACE2的上调才是导致COVID-19临床预后恶化的主要原因。在高海拔地区(海拔2 500 m以上)COVID-19患者不容易发生严重的不良反应,这是由于对低氧环境的生理适应性决定的,包括由高原环境引起的病毒半衰期的缩减,以及作为肺上皮细胞病毒的主要结合靶点ACE2的表达抑制[45]。对HIF-1进一步研究可能作为COVID-19治疗的新突破口。

4 结语与展望

冠状病毒感染是一种主要表现为发热和肺炎的病毒性传染病,抗病毒和抑制过度炎症反应是治疗重症患者的主要措施。由于CS发生于危重病人,可导致ARDS和多器官损害,甚至死亡。中药的早期干预应引起足够的重视,根据《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第七版)》内容,中药应该与西药联合运用,共同达到提高治愈率的效果。此外,在正确的窗口时间进行抗炎治疗是至关重要的,应根据患者的个体化进行量身定制,检测细胞因子并尽快从中寻找出相关标志物,应用细胞因子受体相关抗体,将会降低CS带来的损害。而且,对HIF-1与ACE2的关系进行更深入的研究,也将是一种治疗COVID-19的新思路。