2型糖尿病合并肾周围炎的病原菌分布及其危险因素分析

2021-06-02

(1.南华大学附属第一医院内分泌科,湖南省衡阳市 421001; 2.邵东市人民医院内分泌科,湖南省邵东市 422800)

糖尿病属于一种临床综合征,患者主要的临床表现为糖代谢紊乱,其中2型糖尿病患者居多。研究显示,糖尿病患者发生感染的概率较高,导致全身多脏器受累,患者病情加重,不容易被控制[1]。糖尿病合并感染的患者,常伴随泌尿系感染发生,进一步会导致更加严重的并发症如肾周围炎、败血症发生[2]。肾周围炎是由于患者肾包膜、肾周围筋膜连接的脂肪组织被感染,随着感染的进一步发展,导致脓肿产生,形成肾周围脓肿[3]。肾周脓肿潜在危险因素主要是糖尿病、泌尿系结石[4]。本文探讨2型糖尿病患者合并肾周围炎的病原菌分布情况及危险因素,为临床诊治2型糖尿病合并肾周围炎提供理论依据。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取2010年1月—2018年12月在本院就诊的2型糖尿病合并肾周围炎患者456例为合并肾周围炎组,男266例,女190例,年龄35~80岁,平均(58.8±10.6)岁,2型糖尿病病程1~10年,平均(7.8±2.2)年。选取2型糖尿病合并单纯尿路感染患者486例为尿路感染组,男240例,女246例,年龄33~78岁,平均(56.9±10.8)岁,糖尿病病程1~8年,平均(6.8±2.5)年。选择同时间段在本院就诊的2型糖尿病不合并泌尿系感染患者450例为2型糖尿病组,男298例,女152例,年龄33~80岁,平均(57.9±10.5)岁,糖尿病病程1~8年,平均(7.0±2.8)年。3组患者性别比例、年龄、糖尿病病程比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:2型糖尿病患者诊断标准(同时具备以下两项):①患者主要的临床症状为多饮、多尿、多食、体质量下降,血糖水平≥11.1 mmol/L或空腹血糖≥7.0 mmol/L或葡萄糖耐量试验餐后2 h血糖≥11.1 mmol/L;②肾周围炎符合第8版《外科学》中的诊断标准。本文研究患者及其家属均知情,签署知情通知书。排除标准(具备以下任何一项):泌尿系统先天性畸形者;泌尿系统结核病者;泌尿肿瘤者;精神异常者;有肾毒性药物病史者;肾衰竭者;合并泌尿系结石。

1.2 肾周围炎影像学诊断[5]

3组患者均行B超以及CT影像学检查。B超显示:患者肾脏脂肪囊膨大,在内部表现为无回声,或者是低回声范围较小,伴有点状光点出现,分割光带。CT显示:肾移位以及肾周围发现有低密度肿块、高密度炎症壁,患者肾脏增大,肾周筋膜变厚。

1.3 病原菌培养及鉴定

采集患者全血、尿液、痰液进行培养,通过VITEK-2全自动微生物鉴定系统完成病原菌鉴定,严格按照《全国临床检验操作规范》[6]进行操作。

1.4 指标检测

抽取所有研究对象清晨空腹静脉血3 mL,经离心处理后留取血清,采用全自动生化分析仪测定患者总胆固醇(total cholesterol,TC)、甘油三酯(triglyceride,TG)、低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDLC)、高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoprotein cholesterol,HDLC)、同型半胱氨酸(homocysteine,Hcy)水平。葡萄糖氧化酶法测定空腹血糖、餐后2 h血糖水平。高压液相法测定糖化血红蛋白(glycated hemoglobin,HbAlc)水平。酶联免疫吸附试验检测C反应性蛋白(C-reactive protein,CRP)水平。采用免疫比浊法检测患者尿微量白蛋白水平。检测患者24 h尿蛋白定量。

1.5 统计学处理

2 结 果

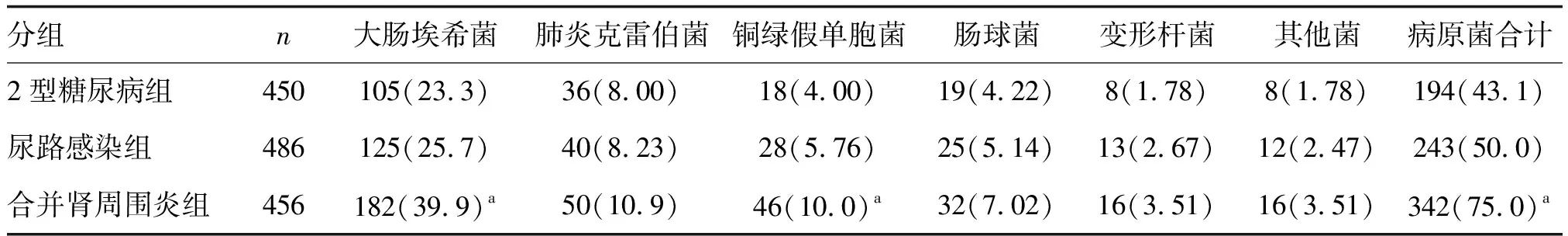

2.1 3组患者病原菌分布情况

3组患者全血、尿液、痰液病原菌分布以大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌为主,其中合并肾周围炎组大肠埃希菌、铜绿假单胞菌感染率以及病原菌合计感染率均高于尿路感染组和2型糖尿病组(P<0.05;表1)。

表1 3组患者病原菌分布情况比较 单位:例(%)

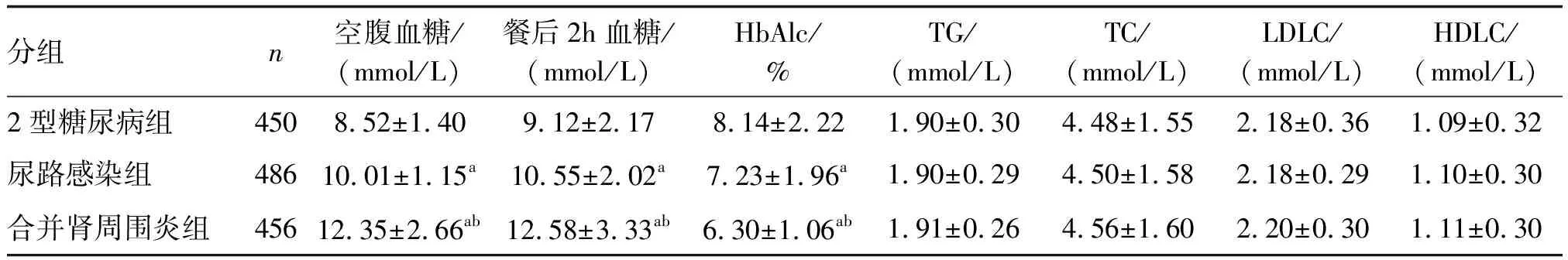

2.2 3组患者血糖、血脂相关指标比较

合并肾周围炎组空腹血糖、餐后2 h血糖高于尿路感染组和2型糖尿病组,HbAlc水平低于尿路感染组和2型糖尿病组(P<0.05;表2)。尿路感染组空腹血糖、餐后2 h血糖高于2型糖尿病组,HbAlc水平低于2型糖尿病组(P<0.05;表2)。

表2 3组患者血糖、血脂相关指标比较

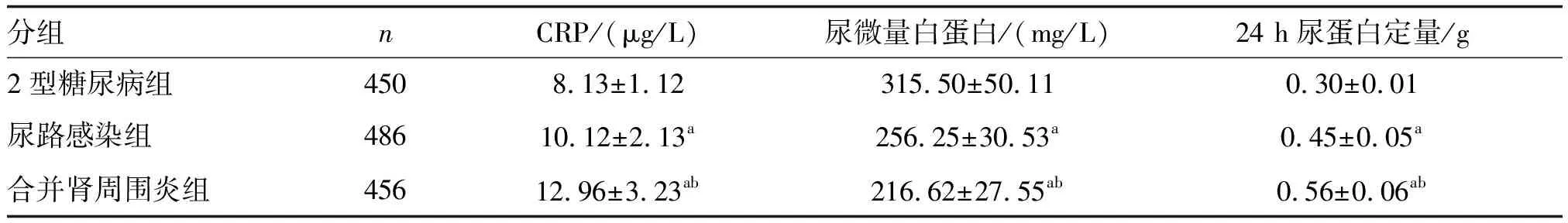

2.3 3组患者CRP、尿微量白蛋白水平比较

合并肾周围炎组患者CRP、24 h尿蛋白定量水平高于尿路感染组和2型糖尿病组,尿微量白蛋白低于尿路感染组和2型糖尿病组(P<0.05)。尿路感染组CRP、24 h尿蛋白定量水平高于2型糖尿病组,尿微量白蛋白低于2型糖尿病组(P<0.05;表3)。

表3 3组患者CRP、尿微量白蛋白水平比较

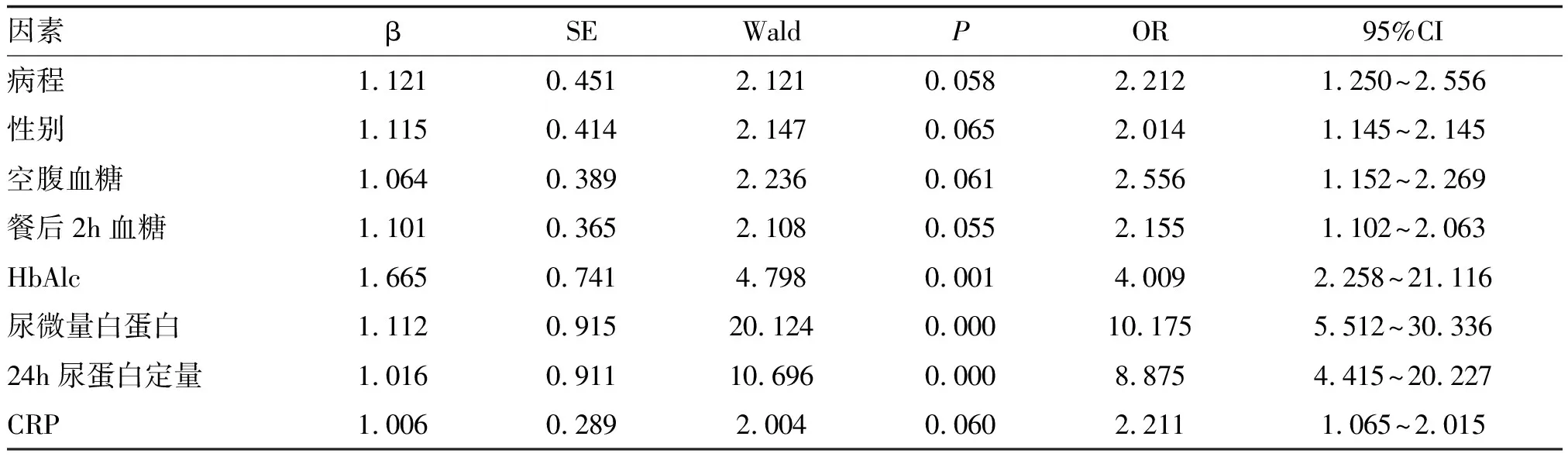

2.4 2型糖尿病患者合并肾周围炎危险因素Logistic回归分析

以2型糖尿病患者合并肾周围炎为因变量进行赋值,合并肾周围炎为0,无合并肾周围炎为1。根据Logistic回归分析数据显示,HbAlc、尿微量白蛋白、24 h尿蛋白定量是影响2型糖尿病患者合并肾周围炎的独立危险因素(P<0.05;表4)。

表4 2型糖尿病患者合并肾周围炎危险因素Logistic回归分析

3 讨 论

Carey等[7]指出,2型糖尿病患者感染会导致应激状态发生,患者血糖水平升高,容易引起恶性循环。因为肾周解剖结构相对特殊,病因复杂,大部分患者发病没有明显的特征,临床症状无特异性,从而增加肾周围炎临床诊断、治疗的难度[8]。在2型糖尿病感染患者中,进行尿培养结果显示,大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、表皮葡萄球菌、肠球菌是常见病原菌[9-10]。本文合并肾周围炎组和2型糖尿病组患者大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌感染率较高,说明肾周围炎病原菌分布以大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌为主。王亚军等[11]也指出,糖尿病患者合并肾周围炎患者以大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌分布为主。本文中2型糖尿病合并肾周围炎患者大肠埃希菌感染率较高。

高血糖参与糖尿病肾病的发病过程,在糖尿病患者中血糖控制不理想是导致肾脏损伤的主要危险因素[12]。本文合并肾周围炎组患者空腹血糖、餐后2 h血糖明显升高,HbAlc水平降低,说明血糖水平异常是导致糖尿病患者合并肾周围炎的重要原因。高血糖会通过刺激机体促进血管内皮因子产生,机体中微小血管发生病变,出现微炎状态,CRP等促炎因子大量释放,加重肾血管病变,引起肾功能受损[13-14]。

肾周围炎属于一种化脓性炎症,患者临床中常见的症状是发热、腰腹疼痛、恶心呕吐、肾区压痛、肌紧张等,脓肿形成后,患者表现为全身中毒症状,伴有畏寒、发热等[15-16],一旦发现2型糖尿病患者出现这些症状,一定要提高警惕,及时进行影像学检测。合并肾周围炎组患者尿微量白蛋白水平降低原因为糖尿病患者血糖控制能力相对较差,受蛋白质分解、合成受阻的影响。Wu等[17]认为,大部分的肾周围炎患者蛋白摄入量相对减少,消耗逐渐增加,导致患者低白蛋白血症发生。2型糖尿病合并肾周围炎患者24 h尿蛋白定量含量较高,提示与患者合并微血管并发症,在推断2型糖尿病患者合并肾周围炎与微血管并发症有关。

本文Logistic回归分析数据显示,HbAlc、尿微量白蛋白、24 h尿蛋白定量是影响2型糖尿病患者合并肾周围炎的独立危险因素,因此根据危险因素对患者进行针对性的治疗具有重要意义。在糖尿病合并肾周围炎患者中以控制血糖为主,首先以胰岛素治疗,待患者临床症状得到明显改善后,再次制定长期血糖控制治疗方案,并且在这一过程中进行营养支持、水电解质紊乱纠正[18-19]。针对低蛋白血症以及营养不良的2型糖尿病合并肾周围炎患者,需进行静脉滴注白蛋白、复方氨基酸治疗;患者在未形成脓肿之前,先给予抗生素、局部热敷治疗,同时给予全身支持治疗[20]。

综上,在2型糖尿病合并肾周围炎患者全血、尿液、痰液中病原菌以大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌为主,HbAlc、尿微量白蛋白、24 h尿蛋白定量为2型糖尿病患者合并肾周围炎的独立危险因素。